| Verschiedene: Die Gartenlaube (1888) | |

|

|

Mädchen, und eifriger ist wohl nie eine Herrin bedient, herzlicher nie ein Kind verwöhnt worden wie Claudine und die kleine Elisabeth. Heinemann strahlte ordentlich, wenn er der flinken Dirne auf dem Treppchen begegnete oder sie in der Küche die alten Volkslieder mit halblauter Stimme – um den Herrn Baron nicht zu stören – singen hörte. Jetzt weinte auch die kleine Elisabeth nicht mehr, wenn Tante Claudine fort fuhr in dem schönen Wagen der Frau Herzogin, und Claudine saß nicht mehr so abgespannt bei Tische wie bisher, ohne einen Bissen zu genießen.

„Es ist ganz vornehm bei uns!“ lächelte Joachim, als Heinemann zum ersten Male die einfachen Gerichte auftrug und Claudine ruhig an ihrem Platz verblieb, „ich bin glücklich Deinetwegen, Schwester.“

Frühe Leidensjahre.

„Wer nie sein Brot mit Thränen aß,

Wer nie die kummervollen Nächte

Auf seinem Bette weinend saß,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!“

Die erschütternde Wahrheit dieser Goetheschen Verse, welche die unglückliche Königin Luise nach ihrer Flucht aus der Hauptstadt in den trostlosen Dezembertagen des Jahres 1806 zu Ortelsburg in ihr Tagebuch schrieb, hat auch Kaiser Wilhelm bereits in seiner frühesten Jugend in ihrer ganzen Wucht erfahren. Diese Zeit plötzlicher, tiefster Erniedrigung Preußens und des königlichen Hauses ist von unauslöschlichem Eindruck auf das Gemüth des heranreifenden Knaben gewesen. Die „himmlischen Mächte“ – in jenen Jahren des Leidens und der Entbehrung hat er sie kennen gelernt. Von allen noch so schweren Schicksalsschlägen, welche die Jugend des Prinzen Wilhelm verdüsterten, war aber der schwerste Schlag der Tod der über alles geliebten Mutter, der unvergeßlichen Königin Luise.

Luisens Kraft, sagt Ernst Scherenberg in seinem von uns in voriger Nummer genannten Buche, war unter der furchtbaren Last jahrelangen Kummers, unaufhörlicher Aufregung und der Erniedrigungen, welche die napoleonische Brutalität dem Vaterlande und dem Königshause immer von neuem auferlegte, trotz aller Willensstärke der herrlichen Dulderin langsam zusammengebrochen.

Schon als sie im Februar 1809 von einem sechswöchigen Besuche mit dem Könige in Petersburg nach Königsberg zurückkehrte, trotz aller glänzenden Festlichkeiten, welche Kaiser Alexander ihr zu Ehren veranstaltete, in ihren patriotischen Hoffnungen wiederum tief getäuscht, grammüde und angegriffen vom rauhen nordischen Klima – trug sie den Todespfeil im Herzen. Und daß sie selbst das Bewußtsein hiervon hatte, dafür zeugen die tief traurigen Worte, welche sie an ihre Freundin, Frau von Berg, richtete: „Ich bin gekommen, wie ich gegangen. Nichts blendet mich mehr, und ich sage Ihnen noch einmal: mein Reich ist nicht von dieser Welt!“ Nach dem Falle Wiens im Mai desselben Jahres aber schrieb sie: „Ach Gott, es ist zu viel über mich ergangen. Du hilfst allein – ich glaube an keine Zukunft auf Erden mehr. Gott weiß, wo ich begraben werde, schwerlich auf preußischer Erde!“ In dieser letzteren Befürchtung täuschte sie sich freilich. Sie sollte sogar, woran sie damals offenbar verzweifelte, ihre Hauptstadt und ihre väterliche Heimath noch einmal wiedersehen – wenn auch nur, um sich dort im Schimmer eines versöhnenden Abendroths zur ewigen Ruhe zu betten.

Stürmische Wolken trübten dasselbe allerdings noch an ihrem letzten Geburtstage, dem 10. März 1810. Die beständigen Aufforderungen von Paris wegen rückständiger Zahlungen einer unerschwinglichen Kontribution und Androhungen einer französischen Exekutionsarmee, welche das Land besetzen sollte, ließen sie einen neuen Gewaltstreich Napoleons, eine neue Verbannung fürchten. Und so äußerte sie bei der Feier des Tages: „Ich denke, es wird wohl das letzte Mal sein, daß ich meinen Geburtstag hier feiere.“ Schon war der damalige Minister von Altenstein geneigt, dem Könige zur Befriedigung der französischen Forderungen die Abtretung einer Provinz anzurathen, als durch die unter thätiger Mitwirkung der Königin erfolgte Wiederberufung des seit dem Tilsiter Frieden entlassenen Ministers Hardenberg und Ernennung desselben zum Staatskanzler eine festere und patriotischere Leitung der politischen Angelegenheiten und damit auch im Herzen der Königin eine größere Beruhigung über die Zukunft des preußischen Staates Platz griff. Und so konnte die edle Fürstin doch mit der Hoffnung auf bessere Zeiten für ihr Vaterland aus dem Leben scheiden. Nach einer Aufzeichnung des Bischofs Eylert soll sie ihrer Zuversicht auf den Sturz der napoleonischen Herrschaft in Europa noch am letzten Pfingsttage des Jahres 1810 in folgenden Worten Ausdruck gegeben haben:

„Der gegenwärtige Zustand der Dinge ist ein gewaltsamer, durchaus nicht aus dem Willen und Wünschen der Völker hervorgegangen: denn diese sind besiegt und unterjocht; sie sind damit unzufrieden, und alle Welt ist es. Napoleons Herrschaft ist Zwang, alles ist unnatürlich, zusammengepreßt. Darum kann es nicht von Dauer sein. Man fühlt es heraus, wir sind noch nicht fertig; es kommt noch etwas anderes. Aber ach, darüber können wir sterben!“

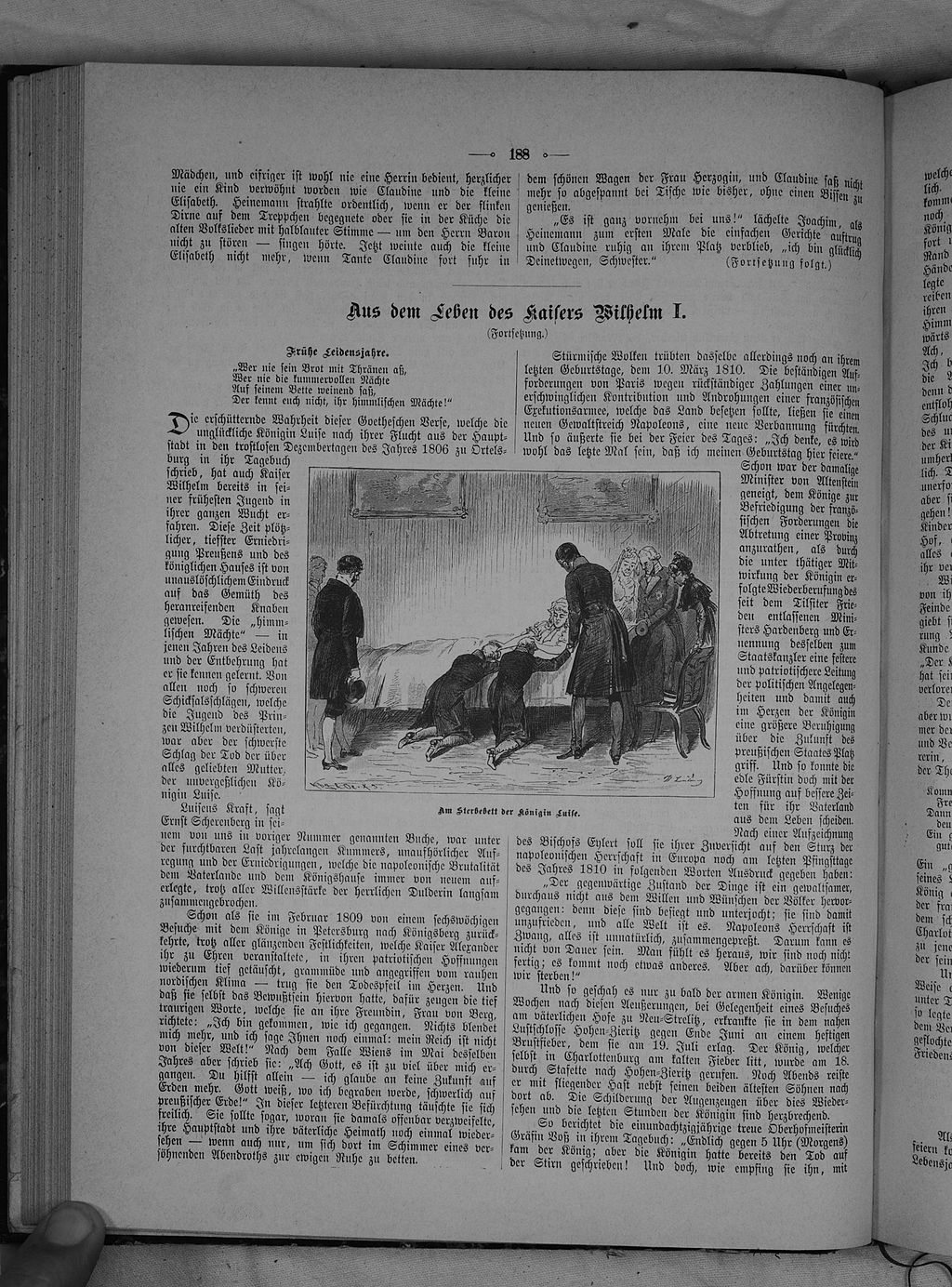

Und so geschah es nur zu bald der armen Königin. Wenige Wochen nach diesen Aeußerungen, bei Gelegenheit eines Besuches am väterlichen Hofe zu Neu-Strelitz, erkrankte sie in dem nahen Lustschlosse Hohen-Zieritz gegen Ende Juni an einem heftigen Brustfieber, dem sie am 19. Juli erlag. Der König, welcher selbst in Charlottenburg am kalten Fieber litt, wurde am 18. durch Stafette nach Hohen-Zieritz gerufen. Noch Abends reiste er mit fliegender Hast nebst seinen beiden ältesten Söhnen nach dort ab. Die Schilderung der Augenzeugen über dies Wiedersehen und die letzten Stunden der Königin sind herzbrechend.

So berichtet die einundachtzigjährige treue Oberhofmeisterin Gräfin Voß in ihrem Tagebuch: „Endlich gegen 5 Uhr (Morgens) kam der König; aber die Königin hatte bereits den Tod auf der Stirn geschrieben! Und doch, wie empfing sie ihn, mit

Verschiedene: Die Gartenlaube (1888). Leipzig: Ernst Keil, 1888, Seite 188. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1888)_188.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)