| Verschiedene: Die Gartenlaube (1894) | |

|

|

Damals schon tauchte der Gedanke in meiner Mntter auf, die Wohnung zu wechseln; aber da war der Schutzengel gekommen und hatte gesagt, die Gnädige möge verzeihen, der Vertrag laufe noch drei und ein halb Jahre.

So blieben wir denn in der Wohnung, die von Rechts wegen trotz ihrer Billigkeit viel zu teuer für uns war. Aber uns beiden schien es ein Trost, in den lieben Räumen weiter zu leben, und meine Mutter schränkte sich aufs äußerste ein, so daß es ihr gelang, alle Vierteljahre den bescheidenen Zins pünktlich zu entrichten.

Für sich brauchte die Mutter beinahe nichts; all ihre kleinen Ersparnisse wurden für mich verwendet, für meine Studien, für bescheidene Freuden, für kräftige Kost. Ich ahnte nicht, daß sie für Geld flickte, indes ich lernte; ich sah die Opfer gar nicht, verstand sie nicht. Als Kind ist man so selbstherrlich in seinem Denken – dies alles ist mir unterthänig, es muß so sein, glaubt man.

So war es mir eine schmerzliche Ueberraschung, als heute die Mutter davon sprach, kündigen zu wollen.

Nach langem Schweigen wandte sich Mama endlich wieder an mich mit irgend einer darauf bezüglichen Frage. Wir überlegten, ob wir hier in Westenberg bleiben oder in eine größere Stadt übersiedeln sallten, weil dort gewiß eine bessere Gelegenheit sei, für mich eine Lebensstellung zu finden, und kamen dann doch zu dem Entschluß, nicht fortzugehen von hier, wo wir gute Freunde hatten und – Papas Grab.

„Ich werde morgen an Wollmeyer schreiben,“ sagte meine Mutter, „Papa verhandelte immer nur schriftlich mit ihm und ich finde es überhaupt besser.“

Mit diesem Entschluß suchten wir unser Schlafzimmer auf. In der Nacht geschah es mehreremal, daß Mama mich fragte, ob ich weinte, und daß ich ihr keine Antwort gab und mein Schluchzen in den Kissen zu ersticken suchte, und dann umgekehrt hörte ich die Mutter leise seufzen.

Am folgenden Morgen wurde der Brief verfaßt, und unsere Aufwärterin – ein Mädchen hatten wir nicht, aus Sparsamkeitsrücksichten – trug das Schreiben zu Herrn Stadtrat Wollmeyer hinunter.

Und am Nachmittag, während ich Konversationsstunde bei einer alten verwitterten Französin hatte, die durch irgend einen Zufall nach Westenberg verschlagen worden war und wahrhaft klassisch altmodisch

ihre schöne Sprache redete, machte sich Mama auf, um mit ihrer mütterlichen Freundin, einer alten Komtesse Degenberg, den Fall unseres Wohnungswechsels zu besprechen.

Das Rätsel der Hydra.

Jede gute That im Menschenleben wird mit Opfern erkauft, und jeder Fortschritt im Naturleben nach einer bestimmten Richtung

erfordert eine Verzichtleistung in einer anderen Richtung. Welch große Zahl von vorteilhaften Eigenschaften mußte die Natur in

ihrem Vorwärtsschreiten fallen lassen, um das Ziel einer gewissen Entwicklung zu erreichen!

Wir begegnen dieser Thatsache auf allen Stufen des Tierreiches bis zu den tiefsten Gründen hinab. Mit jeder Stufe aufwärts, die erreicht wird, fällt zugleich irgend ein Vorteil ab, den die nächste untere Stufe noch besaß. Ein abgeschnittener Fuß bleibt im ganzen Reiche der Säugetiere abgeschnitten für immer – er wächst nicht mehr nach. Ja nicht einmal das herausgeschnitteue Stückchen Haut erneuert sich, es bildel sich wohl ein narbiges Gewebe, aber keine normalzellige Haut. Betreten wir aber das Gebiet der Kaltblüter, so stehen wir bereits bei den Eidechsen und ebenso beim Salamander vor der merkwürdigen Thatsache, daß der abgeschnittene Schwanz nachwächst, Weichtiere und noch niedriger stehende Organismen ertragen selbst die furchtbarsten Verstümmelungen ohne dauernden Schaden. Erst vor einigen Jahren hat Carrière, durch eine Würzburger Preisfrage veranlaßt, nachgewiesen, daß sich bei Landschnecken Fühler und Augen, ja sogar ein Teil des Kopfes, der abgeschnitten worden ist, wieder von neuem bilden.

Jedermann kennt die Geschichte von Herakles und der lernäischen Schlange, der Hydra, der für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue aus dem Rumpfe wuchsen. Daß die Naturgeschichte von einem mit solcher Fähigkeit ausgestatteten Tiere nichts weiß, ist selbstverständlich. Aber eigentümlicherweise giebt es doch in der Tierwelt Arten, auf die etwas Aehnliches zutrifft wie das, was die griechische Mythologie von dem Ungeheuer aus dem lernäischen Sumpf behauptet, Arten, für die Anlaß zu doppeltem Leben wird, was andern den Tod bringt. Ein klassisches Beispiel dafür ist ein in der wissenschaftlichen und volkstümlichen Litteratur seit einem Jahrhundert viel besprochener Polyp unserer Süßwasser, der ebenfalls den Namen „Hydra“ führt. Er besitzt ein solches Regenerations- oder Neubildungsvermögen, daß die beiden Hälften des in der Mitte durchschnittenen Tieres sofort zu ganzen Tieren auswachsen und munter weiter leben.

Alle diese Versuche und Erfahrungen waren aber nicht viel mehr als wissenschaftliche Kunststücke und Sehenswürdigkeiten, die wohl ihre physiologischen und philosophischen Anwendungen fanden, jedoch der streng systematischen und vorurteilslosen Erforschung noch vollständig entbehrten. Man kannte, mit einem Worte, noch keine Gesetze der Regeneration.

Erst in letzter Zeit sind aus der zoologischen Station in Neapel derartige Untersuchungen von Dr. J. Loeb veröffentlicht worden, welche die überraschenden Thatsachen zu Tage förderten, deren wir nun gedenken wollen.

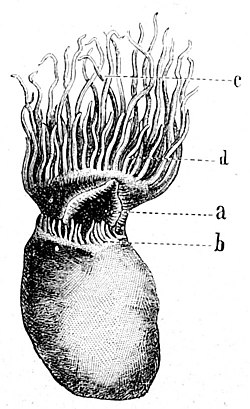

Fig. 1 zeigt dem Leser das Bild eines Tieres, welchem die Zoologen den Namen Cerianthus membranaceus gegeben haben. Es gehört seinem Range nach zu jenen Geschöpfen, welche in früherer Zeit für pflanzliche Gebilde gehalten wurden und welche der Volkssage zu den abenteuerlichsten Erzählungen vielfach Gelegenheit boten – zu den Polypen.

Wie das Bild ersehen läßt, besteht unser Tier aus einem sackartigen Leibe, welcher oben einen Wald von sogenannten Fangarmen (zoologisch: „Tentakein“) trägt. Diese letzteren stehen in zwei Kreisen, einem mit kürzeren (d) und einem mit längeren (c) Armen, rund um einen Mund, der in der Zeichnung nicht sichtbar ist; der hohle darmlose Körper lebt in einer schleimigen Hülle, die er aus der Haut absondert, im Sande des Meeres eingegraben. Nur der Kopf – d. h. das Stück mit den Fangarmen – wird aus der Hülle herausgestreckt, um die kleinen Seetiere, die des Tieres Nahrung bilden, mittels der Tentakeln zu ergreifen und in den Mund zu führen.

Gehen wir nun an die Operation, indem wir einen Einschnitt quer in den Leib eines solchen Cerianthus unterhalb des Kopfes machen.

Wir sehen bei a die Wunde klaffen, für deren Offenbleiben wir sorgen müssen. Nach einigen Tagen bemerken wir, daß am unteren Rande des Schnittes Fäden in die Höhe sprossen, welche rasch wachsen und nach acht Tagen so aussehen, wie es Fignr 1 bei b zeigt.

Diese Fäden sind nun, wie die weitere Beobachtung beweist, ganz dasselbe wie die Fangarme des Kopfes. Sie wachsen und wachsen, und nach einem Vierteljahr hat sich an der Wundstelle ein neuer Kopf gebildet.

Dem Leser weisen die Figuren 2 und 3 zwei ähnliche Tiere, an denen solche Operationen vorgenommen wurden, in einem vorgeschritteneren Stadium der Regeneration, wobei a den alten, b den neuen Kopf auf beiden Bildern bezeichnet. In derselben

Verschiedene: Die Gartenlaube (1894). Leipzig: Ernst Keil, 1894, Seite 602. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1894)_602.jpg&oldid=- (Version vom 22.8.2022)