| Verschiedene: Die Gartenlaube (1887) | |

|

|

Neben den Modeschriftstellern, den Lieblingen des Tages, die in rascher, oft unbegreiflicher Weise die Gunst der Menge sich erobern, giebt es auch eine Zahl von Dichtern, deren Eigenart so rasche Erfolge ausschließt: sie haben vielleicht etwas Sprödes, Schwerflüssiges, das sich nicht so leicht dem Geschmack des großen Publikums einschmeichelt, oder sie haben mehr Tiefe gegenüber dem flachen alltäglichen Niveau; sie kommen dem Lesepublikum nicht entgegen; sie wollen von ihm ausgesucht sein. Die Wirkung ihrer Schriften ist keine glänzende für den Augenblick, aber sie ist desto nachhaltiger für die Zukunft. Wohl giebt es darunter auch eigensinnige Eremiten, die sich in einem literarischen Schmollwinkel absichtlich von der Gegenwart absperren und sich in irgend einer ungenießbaren Schale verkrusten, welche davon abschreckt, dem genießbaren Kern nachzuspüren; doch eben so finden sich unter dieser Zahl tüchtige Talente, welche reichlich die Mühe lohnen, sich in ihre Schöpfungen vertieft zu haben.

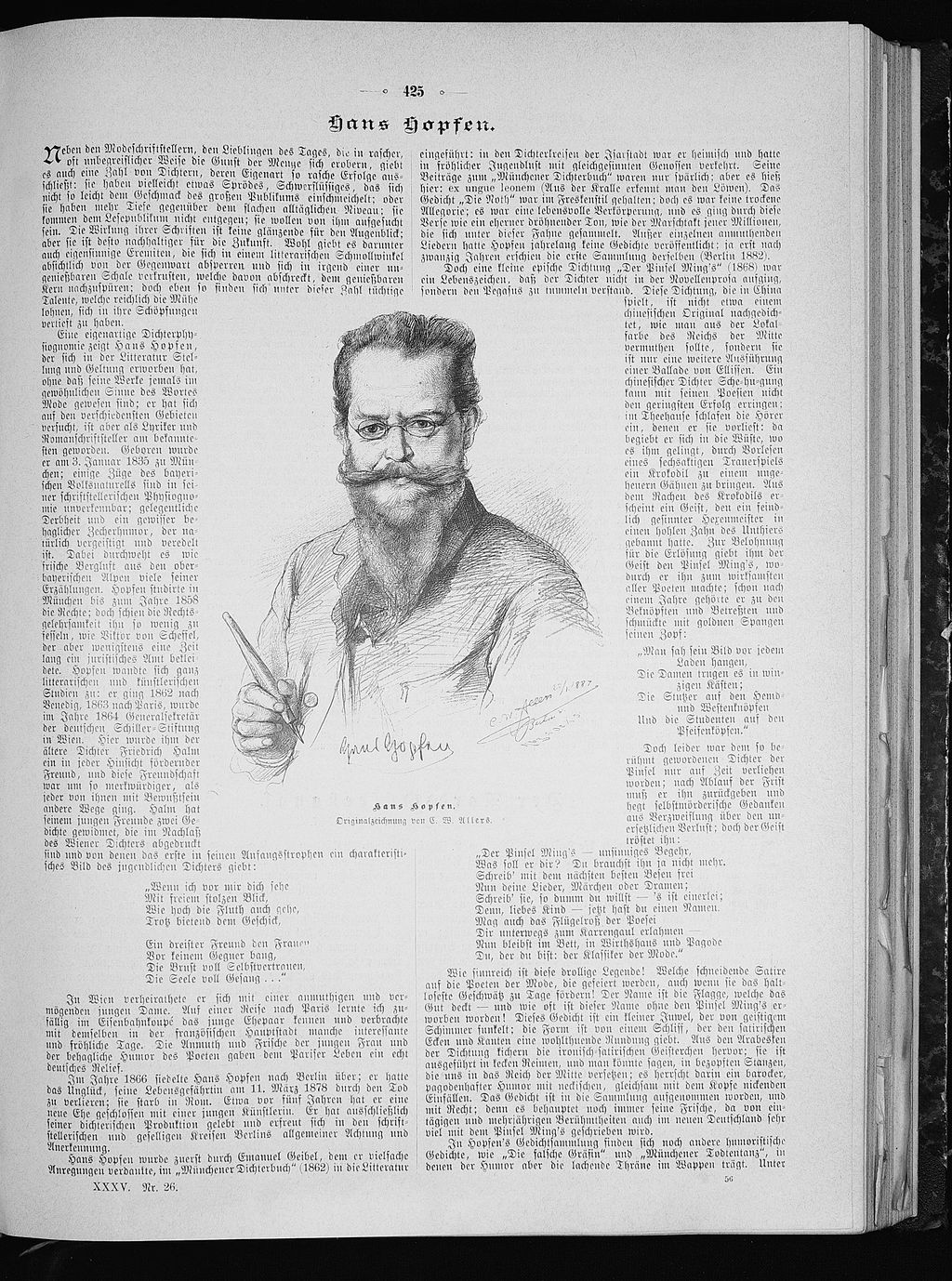

Eine eigenartige Dichterphysiognomie zeigt Hans Hopfen, der sich in der Litteratur Stellung und Geltung erworben hat, ohne daß seine Werke jemals im gewöhnlichen Sinne des Wortes Mode gewesen sind, er hat sich auf den verschiedensten Gebieten versucht, ist aber als Lyriker und Romanschriftsteller am bekanntesten geworden. Geboren wurde er am 3. Januar 1835 zu München, einige Züge des bayerischen Volksnaturells sind in seiner schriftstellerischen Physiognomie unverkennbar; gelegentliche Derbheit und ein gewisser behaglicher Zecherhumor, der natürlich vergeistigt und veredelt ist. Dabei durchweht es wie frische Bergluft aus den oberbayerischen Alpen viele seiner Erzählungen. Hopfen studirte in München bis zum Jahre 1858 die Rechte; doch schien die Rechtsgelehrsamkeit ihn so wenig zu fesseln, wie Viktor von Scheffel, der aber wenigstens eine Zeit lang ein juristisches Amt bekleidete. Hopfen wandte sich ganz literarischen und künstlerischen Studien zu: er ging 1862 nach Venedig, 1863 nach Paris, wurde im Jahre 1864 Generalsekretär der deutschen Schiller-Stiftung in Wien. Hier wurde ihm der ältere Dichter Friedrich Halm ein in jeder Hinsicht fördernder Freund, und diese Freundschaft war um so merkwürdiger, als jeder von ihnen mit Bewußtsein andere Wege ging. Halm hat seinem jungen Freunde zwei Gedichte gewidmet, die im Nachlaß des Wiener Dichters abgedruckt sind und von denen das erste in seinen Anfangsstrophen ein charakteristisches Bild des jugendlichen Dichters giebt:

„Wenn ich vor mir dich sehe

Mit freiem stolzen Blick,

Wie hoch die Fluth auch gehe,

Trotz bietend dem Geschick,

Ein dreister Freund den Frauen

Vor keinem Gegner bang,

Die Brust voll Selbstvertrauen,

Die Seele voll Gesang ...“

In Wien verheirathete er sich mit einer anmuthigen und vermögenden jungen Dame. Auf einer Reise nach Paris lernte ich zufällig im Eisenbahnkoupé das junge Ehepaar kennen und verbrachte mit demselben in der französischen Hauptstadt manche interessante und fröhliche Tage. Die Anmuth unnd Frische der jungen Frau und der behagliche Humor des Poeten gaben dem Pariser Leben ein echt deutsches Relief.

Im Jahre 1866 siedelte Hans Hopfen nach Berlin über, er hatte das Unglück, seine Lebensgefährtin am 11. März 1878 durch den Tod zu verlieren; sie starb in Rom. Etwa vor fünf Jahren hat er eine neue Ehe geschlossen mit einer jungen Künstlerin. Er hat ausschließlich seiner dichterischen Produktion gelebt und erfreut sich in den schriftstellerischen und geselligen Kreisen Berlins allgemeiner Achtung und Anerkennung.

Hans Hopfen wurde zuerst durch Emanuel Geibel, dem er vielfache Anregungen verdankte, im „Münchener Dichterbuch“ (1862) in die Litteratur eingeführt: in den Dichterkreisen der Isarstadt war er heimisch und hatte in fröhlicher Jugendlust mit gleichgesinnten Genossen verkehrt. Seine Beiträge zum „Münchener Dichterbuch“ waren nur spärlich; aber es hieß hier: ex ungue leonem (Aus der Kralle erkennt man den Löwen). Das Gedicht „Die Noth“ war im Freskenstil gehalten; doch es war keine trockene Allegorie; es war eine lebensvolle Verkörperung, und es ging durch diese Verse wie ein eherner dröhnender Ton, wie der Marschtakt jener Millionen, die sich unter dieser Fahne gesammelt. Außer einzelnen anmuthenden Liedern hatte Hopfen jahrelang keine Gedichte veröffentlicht, ja erst nach zwanzig Jahren erschien die erste Sammlung derselben (Berlin 1882).

Doch eine kleine epische Dichtung „Der Pinsel Ming’s“ (1868) war ein Lebenszeichen, daß der Dichter nicht in der Novellenprosa aufging, sondern den Pegasus zu tummeln verstand. Diese Dichtung, die in China spielt, ist nicht etwa einem chinesischen Original nachgedichtet, wie man aus der Lokalfarbe des Reichs der Mitte vermuthen sollte, sondern sie ist nur eine weitere Ausführung einer Ballade von Ellissen. Ein chinesischer Dichter Sche-hu-gung kann mit seinen Poesien nicht den geringsten Erfolg erringen; im Theehause schlafen die Hörer ein, denen er sie vorliest: da begiebt er sich in die Wüste, wo es ihm gelingt, durch Vorlesen eines sechsaktigen Trauerspiels ein Krokodil zu einem ungeheuern Gähnen zu bringen. Aus dem Rachen des Krokodils erscheint ein Geist, den ein feindlich gesinnter Hexenmeister in einen hohlen Zahn des Unthiers gebannt hatte. Zur Belohnung für die Erlösung giebt ihm der Geist den Pinsel Ming’s, wodurch er ihn zum wirksamsten aller Poeten machte, schon nach einem Jahre gehörte er zu den Beknöpften und Betreßten und schmückte mit goldnen Spangen seinen Zopf:

„Man sah sein Bild vor jedem Laden hangen,

Die Damen trugen es in winzigen Kästen,

Die Stutzer auf den Hemd- und Westenknöpfen

Und die Studenten auf den Pfeifenköpfen.“

Doch leider war dem so berühmt gewordenen Dichter der Pinsel nur auf Zeit verliehen worden, nach Ablauf der Frist muß er ihn zurückgeben und hegt selbstmörderische Gedanken aus Verzweiflung über den unersetzlichen Verlust, doch der Geist tröstet ihn:

„Der Pinsel Ming’s – unsinniges Begehr,

Was soll er dir? Du brauchst ihn ja nicht mehr.

Schreib’ mit dem nächsten besten Besen frei

Nun deine Lieder, Märchen oder Dramen;

Schreib’ sie, so dumm du willst – ’s ist einerlei,

Denn, liebes Kind – jetzt hast du einen Namen.

Mag auch das Flügelroß der Poesei

Dir unterwegs zum Karrengaul erlahmen –

Nun bleibst im Bett, in Wirthshaus und Pagode

Du, der du bist: der Klassiker der Mode.“

Wie sinnreich ist diese drollige Legende! Welche schneidende Satire auf die Poeten der Mode, die gefeiert werden, auch wenn sie das haltloseste Geschwätz zu Tage fördern! Der Name ist die Flagge, welche das Gut deckt – und wie oft ist dieser Name ohne den Pinsel Ming’s erworben worden! Dieses Gedicht ist ein kleiner Juwel, der von geistigem Schimmer funkelt; die Form ist von einem Schliff, der den satirischen Ecken und Kanten eine wohlthuende Rundung giebt. Aus den Arabesken der Dichtung kichern die ironisch-satirischen Geisterchen hervor; sie ist ausgeführt in kecken Reimen, und man könnte sagen, in bezopften Stanzen, die uns in das Reich der Mitte versetzen, es herrscht darin ein barocker, pagodenhafter Humor mit neckischen, gleichsam mit dem Kopfe nickenden Einfällen. Das Gedicht ist in die Sammlung aufgenommen worden, und mit Recht, denn es behauptet noch immer seine Frische, da von eintägigen und mehrjährigen Berühmtheiten auch im neuen Deutschland sehr viel mit dem Pinsel Ming’s geschrieben wird.

In Hopfen’s Gedichtsammlung finden sich noch andere humoristische Gedichte, wie „Die falsche Gräfin“ und „Münchener Todtentanz“, in denen der Humor aber die lachende Thräne im Wappen trägt. Unter

Verschiedene: Die Gartenlaube (1887). Leipzig: Ernst Keil, 1887, Seite 425. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1887)_425.jpg&oldid=- (Version vom 2.7.2021)