Gesammelte Schriften über Musik und Musiker/Symphonie von H. Berlioz

| ← Die 3te Symphonie von C. G. Müller | Gesammelte Schriften über Musik und Musiker (1854) von Robert Schumann Symphonie von H. Berlioz |

Neue Sonaten für das Pianoforte → |

Der vielfache Stoff, den diese Symphonie zum Nachdenken bietet, könnte sich in der Folge leicht zu sehr verwickeln, daher ich es vorziehe, sie in einzelnen Theilen, so oft auch einer von dem andern zur Erklärung borgen muß, durchzugehen, nämlich nach den vier Gesichtspuncten, unter denen man ein Musikwerk betrachten kann, d. i. je nach der Form (des Ganzen, der einzelnen Theile, der Periode, der Phrase), je nach der musikalischen Composition (Harmonie, Melodie, Satz, Arbeit, Styl), nach der besondern Idee, die der Künstler darstellen wollte, und nach dem Geiste, der über Form, Stoff und Idee waltet.

Die Form ist das Gefäß des Geistes. Größere Räume fordern, sie zu füllen, größern Geist. Mit dem Namen „Symphonie“ bezeichnet man bis jetzt in der Instrumentalmusik die größten Verhältnisse.

Wir sind gewohnt, nach dem Namen, den[H 2] eine Sache trägt, auf diese selbst zu schließen; wir machen andere Ansprüche an eine „Phantasie“, andere an eine „Sonate“.

Bei Talenten zweiten Ranges genügt es, daß sie die hergebrachte Form beherrschen: bei denen ersten Ranges billigen wir, daß sie sie erweitern. Nur das Genie darf frei gebaren.

Nach der neunten Symphonie von Beethoven, dem äußerlich größten vorhandenen Instrumentalwerke, schien Maß und Ziel erschöpft.

Es sind hier anzuführen: Ferdinand Ries, dessen entschiedene Eigenthümlichkeit nur eine Beethovensche verdunkeln konnte. Franz Schubert, der phantasiereiche Maler, dessen Pinsel gleich tief vom Mondesstrahle wie von der Sonnenflamme getränkt war und der uns nach den Beethovenschen neun Musen vielleicht eine zehnte geboren hätte.[2] Spohr, dessen zarte Rede in dem großen Gewölbe der Symphonie, wo er sprechen sollte, nicht stark genug wiederhallte. Kalliwoda, der heitere, harmonische Mensch, dessen späteren Symphonieen bei tieferem Grunde der Arbeit die Höhe der Phantasie seiner ersten fehlte. Von Jüngeren kennen und schätzen wir noch L. Maurer, Fr. Schneider, I. Moscheles, C. G. Müller, A. Hesse, F. Lachner und Mendelssohn, den wir geflissentlich zuletzt nennen.

Keiner von den vorigen, die bis auf Franz Schubert noch unter uns leben, hatte an den alten Formen etwas Wesentliches zu verändern gewagt, einzelne Versuche abgerechnet, wie in der neuesten Symphonie[H 4] von Spohr. Mendelssohn, ein productiv wie reflectiv bedeutender Künstler, mochte einsehen, daß auf diesem Wege nichts zu gewinnen sei, und schlug einen neuen ein, auf dem ihm allerdings Beethoven in seiner großen Leonorenouvertüre vorgearbeitet hatte. Mit seinen Concertouvertüren,[H 5] in welchen er die Idee der Symphonie in einen kleineren Kreis zusammendrängte, errang er sich Kron’ und Scepter über die Instrumentalcomponisten des Tages. Es stand zu fürchten, der Name der Symphonie gehöre von nun an nur noch der Geschichte an.

Das Ausland hatte zu alledem still geschwiegen. Cherubini[H 6] arbeitete vor langen Jahren an einem Symphoniewerk, soll aber selbst, vielleicht zu früh und bescheiden, sein Unvermögen eingestanden haben. Das ganze übrige Frankreich und Italien schrieb Opern.

Einstweilen sinnt in einem dunkeln Winkel an der Nordküste Frankreichs ein junger Student der Medicin über Neues. Vier Sätze sind ihm zu wenig; er nimmt, wie zu einem Schauspiele, fünf. Erst hielt ich (nicht des letzten Umstandes halber, der gar kein Grund wäre, da die Beethovensche neunte Symphonie vier Sätze zählt, sondern aus andern) die Symphonie von Berlioz für eine Folge jener neunten; sie wurde aber schon 1820 im Pariser Conservatoire gespielt,[H 7] die Beethovensche aber erst nach dieser Zeit veröffentlicht, so daß jeder Gedanke an eine Nachbildung zerfällt. Jetzt Muth und an die Symphonie selbst!

Sehen wir die 5 Abtheilungen im Zusammenhang an, so finden wir sie der alten Reihenfolge gemäß, bis beiden letzten, die jedoch, zwei Scenen eines Traumes, wiederum ein Ganzes zu bilden scheinen. Die erste Abtheilung fängt mit einem Adagio an, dem ein Allegro folgt, die zweite vertritt die Stelle des Scherzo, die dritte die des Mitteladagio, die beiden letzten geben den Allegroschlußsatz. Auch in den Tonarten hängen sie wohl zusammen; das Einleitungslargo spielt in C moll, das Allegro in C dur, das Scherzo in A dur, das Adagio in F dur, die beiden letzten Abtheilungen in G moll und C dur. Bis hierher geht alles eben. Geläng’ es mir auch, dem Leser, welchen ich Trepp’ auf, Trepp’ ab durch dieses abenteuerliche Gebäude begleiten möchte, ein Bild von seinen einzelnen Gemächern zu geben.

Die langsame Einleitung zum ersten Allegro unterscheidet sich (ich rede hier immer von den Formen) nur wenig von andern anderer Symphonieen, wenn nicht sogar durch eine gewisse Ordnung, die einem nach häufigerem Nach- und Voreinanderrücken der größern Perioden auffällt. Es sind eigentlich zwei Variationen über ein Thema mit freien Intermezzis. Das Hauptthema zieht sich bis Tact 2, S. 2. Zwischensatz bis Tact 5, S. 3. Erste Variation bis Tact 6, S. 5. Zwischensatz bis Tact 8, S. 6. Zweite Variation auf der Tenue[H 8] der Bässe (wenigstens find’ ich in dem obligaten Horn die Intervalle des Themas, obgleich nur anklingend) bis Tact 1, S. 7. Streben nach dem Allegro zu. Vorläufige Accorde. Wir treten aus der Vorhalle in’s Innere. Allegro. Wer beim Einzelnen lange stehen bleiben will, wird nicht nachkommen und sich verirren. Vom Anfangsthema übersehet rasch die ganze Seite bis zum ersten animato S. 9. Drei Gedanken waren hier eng einander angefügt: der erste (Berlioz nennt ihn la double idée fixe aus späteren Gründen,) geht bis zu den Worten sempre dolce e ardamente, der zweite (aus dem Adagio entlehnte) bis zum ersten sf, bis auf S. 9 sich der letzte anschließt bis zum animato. Das Folgende fasse man zusammen bis zum rinforzando der Bässe auf S. 10 und übersehe dabei die Stelle vom ritenuto il tempo bis animato auf S. 9 nicht. Mit dem rinforzando kommen wir an einen sonderbar beleuchteten Ort (das eigentliche zweite Thema, an dem man einen leisen Rückblick über das Vorhergehende gewinnt. Der erste Theil schließt und wird wiederholt. Von da an scheinen sich die Perioden klarer folgen zu wollen, aber mit dem Vordrängen der Musik dehnen sie sich jetzt kürzer, jetzt länger, so vom Anfange des zweiten Theiles bis zum con fuoco (S. 12), von da an bis zum sec. (S. 13) Stillstand. Ein Horn in ferner Weite. Etwas Wohlbekanntes erklingt bis zum ersten pp. (S. 14). Jetzt werden die Spuren schwieriger und geheimnißvoller. Zwei Gedanken von vier Tacten, dann von neun Tacten. Gänge von je zwei Tacten. Freie Bogen und Wendungen. Das zweite Thema, in immer kleineren Zusammenschiebungen, erscheint nachher vollständig im Glanz bis zum pp. (S. 16). Dritter Gedanke des ersten Themas in immer tiefer sinkenden Lagen. Finsterniß. Nach und nach beleben sich die Schattenrisse zu Gestalten bis zum disperato (S. 17). Die erste Form des Hauptthemas in den schiefsten Brechungen bis S. 19. Jetzt das ganze erste Thema in ungeheurer Pracht, bis zum animato (S. 20). Völlig phantastische Formen, nur einmal, wie zerbrochen, an die ältern erinnernd. Verschwinden.

Berlioz kann kaum mit größerem Widerwillen den Kopf eines schönen Mörders secirt haben,[3] als ich seinen ersten Satz. Und hab’ ich noch dazu meinen Lesern mit der Section etwas genützt? Aber ich wollte dreierlei damit: erstens denen, welchen die Symphonie gänzlich unbekannt ist, zeigen, wie wenig ihnen in der Musik durch eine zergliedernde Kritik überhaupt klar gemacht werden kann, denen, die sie oberflächlich durchgesehen und weil sie nicht gleich wußten, wo aus und ein, sie vielleicht bei Seite legten, ein paar Höhenpunkte andeuten, endlich denen, die sie kennen, ohne sie anerkennen zu wollen, nachweisen, wie trotz der scheinbaren Formlosigkeit diesem Körper, in größern Verhältnissen gemessen, eine richtig symmetrische Ordnung inwohnt, des innern Zusammenhangs gar nicht zu erwähnen. Aber an dem Ungewohnten dieser neuen Form, des neuen Ausdrucks liegt wohl zum Theil der Grund zum unglücklichen Mißverständniß. Die Meisten haften beim ersten oder zweiten Anhören zu sehr an den Einzelnheiten, und es verhält sich damit, wie mit dem Lesen einer schwierigen Handschrift, über deren Entzifferung einer, der sich bei jedem einzelnen Wort aufhält, ungleich mehr Zeit braucht, als der sie erst im Ganzen überfliegt, um Sinn und Absicht kennen zu lernen. Zudem, wie schon angedeutet, macht nichts so leicht Verdruß und Widerspruch als eine neue Form, die einen alten Namen trägt. Wollte z. B. Jemand etwas im Fünf-Viertel-Tact Geschriebenes einen Marsch, oder zwölf aneinander gereihte kleine Sätze eine Symphonie nennen, so nimmt er gewiß vorweg gegen sich ein, — indeß untersuche man immer, was an der Sache ist. Je sonderbarer und kunstreicher also ein Werk augenscheinlich aussieht, je vorsichtiger sollte man urtheilen. Und giebt uns nicht die Erfahrung an Beethoven ein Beispiel, dessen, namentlich letzte Werke, sicherlich eben so ihrer eigenthümlichen Constructionen und Formen, in denen er so unerschöpflich erfand, wie des Geistes halber, den freilich Niemand läugnen konnte, im Anfang unverständlich gefunden wurden? Fassen wir jetzt, ohne uns durch kleine, allerdings oft scharf hervorspringende Ecken stören zu lassen, das ganze erste Allegro in weiteren Bogen zusammen, so stellt sich uns deutlich diese Form hervor:

Wir wüßten nicht, was die letzte vor der ersten an Mannichfaltigkeit und Uebereinstimmung voraus haben sollte, wünschen aber beiläufig, eine recht ungeheure Phantasie zu besitzen und dann zu machen, wie es gerade geht. — Es bleibt noch etwas über die Structur der einzelnen Phrase zu sagen. Die neuste Zeit hat wohl kein Werk aufzuweisen, in dem gleiche Tact- und Rhythmus-Verhältnisse mit ungleichen freier vereint und angewandt wären, als in diesem. Fast nie entspricht der Nachsatz dem Vordersatze, die Antwort der Frage. Es ist dies Berlioz so eigenthümlich, seinem südlichen Charakter so gemäß und uns Nordischen so fremd, daß das unbehagliche Gefühl des ersten Augenblicks und die Klage über Dunkelheit wohl zu entschuldigen und zu erklären ist. Aber mit welch kecker Hand dies alles geschieht, dergestalt, daß sich gar nichts dazusetzen oder wegwischen läßt, ohne dem Gedanken seine scharfe Eindringlichkeit, seine Kraft zu nehmen, davon kann man sich nur durch eignes Sehen und Hören überzeugen. Es scheint, die Musik wolle sich wieder zu ihren Uranfängen, wo sie noch nicht das Gesetz der Tactesschwere drückte, hinneigen und sich zur ungebundenen Rede, zu einer höheren poetischen Interpunction (wie in den griechischen Chören, in der Sprache der Bibel, in der Prosa Jean Pauls) selbständig erheben. Wir enthalten uns, diesen Gedanken weiter auszuführen, erinnern aber am Schlusse dieses Abschnittes an die Worte, die vor vielen Jahren der kindliche Dichtergeist Ernst Wagners vorahnend ausgesprochen: „Wem es vorbehalten ist, in der Musik die Tyrannei des Tactes ganz zu verdecken und unfühlbar zu machen, der wird diese Kunst wenigstens scheinbar frei machen; wer ihr dann Bewußtsein giebt, der wird sie zur Darstellung einer schönen Idee ermächtigen; und von diesem Augenblick an wird sie die erste aller schönen Künste sein.“[H 9] –

Es würde, wie schon gesagt, zu weit und zu nichts führen, wenn wir, wie die erste, so die anderen Abtheilungen der Symphonie zergliederten. Die zweite spielt in allerhand Windungen, wie der Tanz, den sie darstellen soll: die dritte, wohl überhaupt die schönste, schwingt sich ätherisch wie ein Halbbogen auf und nieder: die beiden letzten haben gar kein Centrum und streben fortwährend dem Ende zu. Immer muß man bei aller äußeren Unförmlichkeit den geistigen Zusammenhang anerkennen und man könnte hier an jenen, obwohl schiefen, Ausspruch über Jean Paul denken, den Jemand einen schlechten Logiker und einen großen Philosophen nannte.

Bis jetzt hatten wir es nur mit dem Gewande zu thun: wir kommen nun zu dem Stoff, aus dem es gewirkt, auf die musikalische Composition.

Vorne herein bemerk’ ich, daß ich nur nach dem Clavier-Auszuge[H 10] urtheilen kann, in welchem jedoch an den entscheidendsten Stellen die Instrumente angezeigt sind. Und wäre das auch nicht, so scheint mir alles so im Orchestercharakter erfunden und gedacht, jedes Instrument so an Ort und Stelle, ich möchte sagen in seiner Urtonkraft angewandt, daß ein guter Musiker, versteht sich bis auf die neuen Combinationen und Orchestereffecte, in denen Berlioz so schöpferisch sein soll, sich eine leidliche Partitur fertigen könnte.

Ist mir jemals ein Urtheil ungerecht vorgekommen, so ist es das summarische des Herrn Fétis[H 11] in den Worten: je vis, qu’il manquait d’idées melodiques et harmoniques. Möchte er, wie er auch gethan, Berlioz alles absprechen, als da ist: Phantasie, Erfindung, Originalität, – aber Melodieen- und Harmonieen-Reichthum? Es fällt mir gar nicht ein, gegen jene übrigens glänzend und geistreich geschriebene Recension zu polemisiren, da ich in ihr nicht etwa Persönlichkeit oder Ungerechtigkeit, sondern geradezu Blindheit, völligen Mangel eines Organs für diese Art von Musik erblicke. Brauchte mir doch der Leser nichts zu glauben, was er nicht selbst fände! So oft auch einzelne herausgerissene Noten-Beispiele schaden, so will ich doch versuchen, das Einzelne dadurch anschaulicher zu machen.

Was den harmonischen Werth unserer Symphonie betrifft, so merkt man ihr allerdings den achtzehnjährigen,[H 12] unbeholfenen Componisten an, der sich nicht viel schiert um rechts und links, und schnurstracks auf die Hauptsache losläuft. Will Berlioz z. B. von G nach Des, so geht er ohne Complimente hinüber (s. Notenbeispiel I) s. S. 16. Schüttle man mit Recht über solch Beginnen den Kopf! – aber verständige musikalische Leute, die die Symphonie in Paris gehört, versicherten, es dürfe an jener Stelle gar nicht anders heißen: ja Jemand hat über die Berliozsche Musik das merkwürdige Wort fallen lassen: que cela est fort beau, quoique ce ne soit pas de la musique. Ist nun das auch etwas in die Luft parlirt, so läßt es sich schon einmal anhören. Zudem finden sich solche krause Stellen nur ausnahmsweise:[4] ich möchte sogar behaupten, seine Harmonie zeichne sich trotz der mannigfaltigen Combinationen, die er mit wenigem Material herstellt, durch eine gewisse Simplicität, jedenfalls durch eine Kernhaftigkeit und Gedrungenheit aus, wie man sie, freilich viel durchgebildeter, bei Beethoven antrifft. Oder entfernt er sich vielleicht zu sehr von der Haupttonart? Nehme man gleich die erste Abtheilung: erster Satz[5] lauter C moll: hierauf bringt er dieselben Intervalle des ersten Gedankens ganz getreu in Es dur:[6] dann ruht er lange auf As[7] und kommt leicht nach C dur. Wie das Allegro aus dem einfachsten C dur, G dur und E moll gebaut, kann man in dem Umrisse nachsehen, den ich oben zeigte. Und so ist’s durchweg. Durch die ganze zweite Abtheilung klingt das helle A dur scharf durch, in der dritten das idyllische F dur mit dem verschwisterten C- und B dur, in der vierten G moll mit B- und Es dur; nur in der letzten geht es trotz des vorherrschenden C-Princips bunt durcheinander, wie es infernalischen Hochzeiten zukommt. Doch stößt man auch oft auf platte und gemeine [8] Harmonieen, – auf fehlerhafte, wenigstens nach alten Regeln verbotene,[9] von denen indeß einige ganz prächtig klingen, – auf unklare und vage,[10] auf schlecht klingende, gequälte, verzerrte.[11] Die Zeit, die solche Stellen als schön sanctioniren wollte, möge nie über uns kommen! Bei Berlioz hat es jedoch eine besondere Bewandtniß; man probire nur, irgend etwas zu ändern oder zu verbessern, wie es einem irgend geübten Harmoniker Kinderspiel ist, und sehe zu, wie matt sich alles dagegen ausnimmt! Den ersten Ausbrüchen eines starken Jugendgemüthes wohnt nämlich eine ganz eigenthümliche unverwüstliche Kraft innen; spreche sie sich noch so roh aus, sie wirkt um so mächtiger, je weniger man sie durch Kritik in das Kunstfach hinüber zu ziehen versucht. Man wird sich vergebens bemühen, sie durch Kunst verfeinern oder durch Zwang in Schranken halten zu wollen, sobald sie nicht selbst mit ihren Mitteln besonnener umzugehen und auf eigenem Wege Ziel und Richtschnur zu finden gelernt hat. Berlioz will auch gar nicht für artig und elegant gelten; was er haßt, faßt er grimmig bei den Haaren, was er liebt, möchte er vor Innigkeit zerdrücken, – ein paar Grade schwächer oder stärker: seht es einmal einem feurigen Jünglinge nach, den man nicht nach der Krämer-Elle messen soll! Wir wollen aber auch das viele Zarte und Schönoriginelle aufsuchen, das jenem Rohen und Bizarren die Wage hält. So ist der harmonische Bau des ganzen ersten Gesanges[12] durchaus rein und edel,[H 13] so dessen Wiederholung in Es.[13] Von großer Wirkung mag das 14 Tacte lang gehaltene As der Bässe sein,[14] ebenso der Orgelpunct, der in den Mittelstimmen liegt.[15] Die chromatischen, schwer auf- und absteigenden Sextaccorde[16] sagen an und für sich nichts, müssen aber an jener Stelle ungemein imponiren. Die Gänge, wo in den Nachahmungen zwischen Baß (oder Tenor) und Sopran greuliche Octaven und Querstände hindurchklingen,[17] kann man nicht nach dem Clavierauszuge beurtheilen; sind die Octaven gut verdeckt, so muß es durch Mark und Bein erschüttern. – Der harmonische Grund zur zweiten Abtheilung ist bis aus einige Ausnahmen einfach und weniger tief. Die dritte kann sich an reinem harmonischen Gehalte mit jedem andern symphonischen Meisterwerke messen: hier lebt jeder Ton. In der vierten ist alles interessant und im bündigsten, kernigsten Styl. Die fünfte wühlt und wüstet zu kraus; sie ist bis aus einzelne neue Stellen[18] unschön, grell und widerlich.

So sehr nun auch Berlioz das Einzelne vernachlässigt und es dem Ganzen opfert, so versteht er sich doch auf das kunstreichere, feingearbeitete Detail recht gut. Er preßt aber seine Themas nicht bis auf den letzten Tropfen aus und verleidet einem, wie Andere so oft, die Lust an einem guten Gedanken durch langweilige thematische Durchführung; er gibt mehr Fingerzeige, daß er strenger ausarbeiten könnte, wenn er wollte, und wo es gerade hinpaßt, – Skizzen in der geistreichen kurzen Weise Beethovens. Seine schönsten Gedanken sagt er meistens nur einmal und mehr wie im Vorübergehen.[19] (2).

Das Hauptmotiv zur Symphonie (3), an sich weder bedeutend, noch zur contrapunktischen Arbeit geeignet, gewinnt immer mehr durch die späteren Stellungen. Schon vom Anfange des zweiten Theils wird es interessanter und so immer fort[20] (2), bis es sich durch schreiende Accorde zum C dur durchwindet.[21] In der zweiten Abtheilung baut er es Note um Note in einem neuen Rhythmus und mit neuen Harmonieen als Trio ein.[22] Ziemlich am Schlusse bringt er es noch einmal, aber matt und aufhaltend.[23] In der dritten Abtheilung tritt es vom Orchester unterbrochen recitativisch auf;[24] hier nimmt es den Ausdruck der fürchterlichsten Leidenschaft bis zum schrillen As, wo es wie ohnmächtig niederzustürzen scheint. Später[25] erscheint es sanft und beruhigt, vom Hauptthema geführt. Im marche du supplice will es noch einmal sprechen, wird aber durch den coup fatal abgeschnitten.[26] In der Vision spielt es auf einer E- und Es-Klarinette,[27] welk, entadelt und schmutzig. Berlioz machte das mit Absicht.

Das zweite Thema der ersten Abtheilung quillt wie unmittelbar aus dem ersten heraus;[28] sie sind so seltsam ineinander verwachsen, daß man den Anfang und Schluß der Periode gar nicht recht bezeichnen kann, bis sich endlich der neue Gedanke loslös’t (4), der kurz drauf fast unmerklich wieder im Basse vorkömmt.[29] Später greift er ihn noch einmal auf und skizzirt ihn äußerst geistvoll (5); an diesem letzten Beispiele wird die Art seiner Durchführung am deutlichsten. Eben so zart zeichnet er später einen Gedanken fertig, der ganz vergessen zu sein schien.[30]

Die Motive der zweiten Abtheilung sind weniger künstlich verflochten, doch nimmt sich das Thema in den Bässen vorzüglich aus;[31] fein ist, wie er einen Tact aus demselben Thema ausführt.[32]

In reizenden Gestalten bringt er den eintönigen Hauptgedanken[33] der dritten Abtheilung wieder; Beethoven könnte es kaum fleißiger gearbeitet haben. Der ganze Satz ist voll sinniger Beziehungen; so springt er einmal von C in die große Unterseptime; später benutzt er diesen unbedeutenden Zug sehr gut (6).

In der vierten Abtheilung contrapunktirt er das Hauptthema (7) sehr schön; auch wie er es sorgfältig in Es dur (8) und G moll (9) transponirt,[34] verdient ausgezeichnet zu werden.

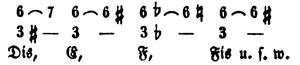

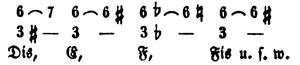

In der letzten Abtheilung bringt er das Dies irae erst in ganzen, dann in halben, dann in Achtel-Noten;[35] die Glocken schlagen dazu in gewissen Zeiträumen Tonica und Dominante an. Die folgende Doppelfuge (10) (er nennt sie bescheiden nur ein Fugato) ist, wenn auch keine Bachsche, sonst von schulgerechtem und klarem Baue. Das Dies irae und Ronde du Sabbat werden gut in einander verwebt (11). Nur reicht das Thema des letzten nicht ganz aus und die neue Begleitung ist so commod und frivol wie möglich, aus auf- und niederrollenden Terzen gemacht. Von der dritt-letzten Seite an geht es kopfüber, wie schon öfter bemerkt; das Dies irae fängt noch einmal pp an.[36] Ohne Partitur kann man die letzten Seiten nur schlecht nennen.

Wenn Herr Fétis behauptet, daß selbst die wärmsten Freunde Berliozs ihn im Betreff der Melodie nicht in Schutz zu nehmen wagten, so gehöre ich zu Berliozs Feinden: nur denke man dabei nicht an italiänische, die man schon weiß, ehe sie anfängt.

Es ist wahr, die mehrfach erwähnte Hauptmelodie der ganzen Symphonie hat etwas plattes, und Berlioz lobt sie fast zu sehr, wenn er ihr im Programm einen „vornehm-schüchternen Charakter“ beilegt (un certain caractère passioné, mais noble et timide); aber man bedenke, daß er ja gar keinen großen Gedanken hinstellen wollte, sondern eben eine festhängende quälende Idee in der Art, wie man sie oft tagelang nicht aus dem Kopfe bringt; das Eintönige, Irrsinnige kann aber gar nicht besser getroffen werden.[H 14] Ebenso heißt es in jener Recension, daß die Hauptmelodie zur zweiten Abtheilung gemein und trivial sei; aber Berlioz will uns ja eben (etwa wie Beethoven im letzten Satze der A dur-Symphonie)[H 15] in einen Tanzsaal führen, nichts mehr und nichts weniger. Aehnlich verhält es sich mit der Anfangmelodie (12) der dritten Abtheilung, die Herr Fétis, wie ich glaube, dunkel und geschmacklos nennt. Man schwärme nur in den Alpen und sonstigen Hirtengegenden herum und horche den Schalmeien oder Alpenhörnern nach; genau so klingt es. So eigenthümlich und natürlich sind aber alle Melodieen der Symphonie; in einzelnen Episoden streifen sie hingegen das Charakteristische ganz ab und erheben sich zu einer allgemeinen, höheren Schönheit. Was hat man z. B. gleich am ersten Gesange auszusetzen, mit dem die Symphonie beginnt? Ueberschreitet er vielleicht die Grenzen einer Octave um mehr als eine Stufe? Ist es denn nicht genug der Wehmuth? Was an der schmerzlichen Melodie der Hoboe[H 16] in einem der vorigen Beispiele? Springt sie etwa ungehörig? Aber wer wird auf alles mit Fingern zeigen! Wollte man Berlioz einen Vorwurf machen, so wär’ es der der vernachlässigten Mittelstimmen; dem stellt sich aber ein besonderer Umstand entgegen, wie ich es bei wenigen andern Componisten bemerkt habe. Seine Melodieen zeichnen sich nämlich durch eine solche Intensität fast jedes einzelnen Tones aus, daß sie, wie viele alte Volkslieder, oft gar keine harmonische Begleitung vertragen, oft sogar dadurch an Tonesfülle verlieren würden. Berlioz harmonisirt sie deshalb meist mit liegendem Grundbaß oder mit den Accorden der umliegenden Ober- und Unterquinten.[37] Freilich darf man seine Melodieen nicht mit dem Ohre allein hören; sie werden unverstanden an denen vorübergehen, die sie nicht recht von innen heraus nachzusingen wissen, d. h. nicht mit halber Stimme sondern mit voller Brust – und dann werden sie einen Sinn annehmen, dessen Bedeutung sich immer tiefer zu gründen scheint, je öfter man sie wiederholt.

Um nichts zu übergehen, mögen hier noch einige Bemerkungen über die Symphonie als Orchesterwerk und über den Clavierauszug von Liszt Raum finden.

Geborner Virtuos auf dem Orchester, fordert er allerdings Ungeheures von dem Einzelnen wie von der Masse, – mehr als Beethoven, mehr als alle andern. Es sind aber nicht größere mechanische Fertigkeiten, die er von den Instrumentisten verlangt: er will Mitinteresse, Studium, Liebe. Das Individuum soll zurücktreten, um dem Ganzen zu dienen, und dieses sich wiederum dem Willen der Obersten fügen. Mit drei, vier Proben wird noch nichts erreicht sein; als Orchestermusik mag die Symphonie vielleicht die Stelle des Chopinschen Concerts[H 17] im Pianofortespiel einnehmen, ohne übrigens beide vergleichen zu wollen. – Seinem Instrumentationsinstincte läßt selbst sein Gegner, Herr Fétis, volle Gerechtigkeit widerfahren; schon oben wurde angeführt, daß sich nach dem bloßen Clavierauszuge die obligaten Instrumente errathen ließen. Der lebhaftesten Phantasie wird es indeß schwer werden, sich einen Begriff von den verschiedenen Combinationen, Contrasten und Effecten zu machen. Freilich verschmäht er auch nichts, was irgend Ton, Klang, Laut und Schall heißt, – so wendet er gedämpfte Pauken an, Harfen, Hörner mit Sordinen, englisch Horn, ja zuletzt Glocken. Florestan meinte sogar, er hoffe sehr, daß er (Berlioz) alle Musiker einmal im Tutti pfeifen lasse, obwohl er eben so gut Pausen hinschreiben könnte, da man schwerlich vor Lachen den Mund zusammenzuziehen im Stande wäre, – auch sähe er (Florestan) in künftigen Partituren stark nach schlagenden Nachtigallen und zufälligen Gewittern aus. Genug, hier muß man hören. Die Erfahrung wird lehren, ob der Componist Grund zu solchen Ansprüchen hatte und ob der Reinertrag am Genusse mit jenen verhältnißmäßig steige. Ob Berlioz mit wenigen Mitteln etwas ausrichten wird, steht dahin. Begnügen wir uns mit dem, was er uns gegeben.

Der Clavierauszug von Franz Liszt verdiente eine weitläufige Besprechung; wir sparen sie uns, wie einige Ansichten über die symphonistische Behandlung des Pianofortes für die Zukunft auf. Liszt hat ihn mit so viel Fleiß und Begeisterung gearbeitet, daß er wie ein Originalwerk, ein Resumé seiner tiefen Studien, als praktische Clavierschule im Partiturspiel angesehen werden muß. Diese Kunst des Vortrags, so ganz verschieden von dem Detailspiel des Virtuosen, die vielfältige Art des Anschlages, den sie erfordert, der wirksame Gebrauch des Pedals, das deutliche Verflechten der einzelnen Stimmen, das Zusammenfassen der Massen, kurz die Kenntniß der Mittel und der vielen Geheimnisse, die das Pianoforte noch verbirgt, – kann nur Sache eines Meisters und Genies des Vortrags sein, als welches Liszt von Allen ausgezeichnet wird. Dann aber kann sich der Clavierauszug ungescheut neben der Orchesteraufführung selbst hören lassen, wie Liszt ihn auch wirklich als Einleitung zu einer späteren Symphonie von Berlioz (Melologue, Fortsetzung dieser phantastischen)[H 18] vor Kurzem öffentlich in Paris spielte.

Uebersehen wir mit einem Augenblicke noch einmal den Weg, den wir bis jetzt zurücklegten. Nach unserem ersten Plane wollten wir über Form, musikalische Composition, Idee und Geist in einzelnen Absätzen sprechen. Erst sahen wir, wie die Form des Ganzen nicht viel vom Hergebrachten abweiche, wie sich die verschiedenen Abtheilungen meistens in neuen Gestalten bewegen, wie sich Periode und Phrase durch ungewöhnliche Verhältnisse von Anderem unterscheide. Bei der musikalischen Composition machten wir auf seinen harmonischen Styl aufmerksam, auf die geistreiche Art der Detailarbeit, der Beziehungen und Wendungen, auf die Eigenthümlichkeit seiner Melodieen und nebenbei auf die Instrumentation und auf den Clavierauszug. Wir schließen mit einigen Worten über Idee und Geist.

Berlioz selbst hat in einem Programme niedergeschrieben, was er wünscht, daß man sich bei seiner Symphonie denken soll. Wir theilen es in Kürze mit.

Der Componist wollte einige Momente aus dem Leben eines Künstlers durch Musik schildern. Es scheint nöthig, daß der Plan zu einem Instrumentaldrama vorher durch Worte erläutert werde. Man sehe das folgende Programm wie den die Musiksätze einleitenden Text in der Oper an. Erste Abtheilung. Träume, Leiden (réveries, passions). Der Componist nimmt an, daß ein junger Musiker, von jener moralischen Krankheit gepeinigt, die ein berühmter Schriftsteller mit dem Ausdrucke: le vague des passions bezeichnet, zum erstenmal ein weibliches Wesen erblickt, die Alles in sich vereint, um ihm das Ideal zu versinnlichen, das ihm seine Phantasie vormalt. Durch eine sonderbare Grille des Zufalls erscheint ihm das geliebte Bild nie anders als in Begleitung eines musikalischen Gedankens, in dem er einen gewissen leidenschaftlichen, vornehm-schüchternen Charakter, den Charakter des Mädchens selbst findet: diese Melodie und dieses Bild verfolgen ihn unausgesetzt wie eine doppelte fixe Idee. Die träumerische Melancholie, die nur von einzelnen leisen Tönen der Freude unterbrochen wird, bis sie sich zur höchsten Liebesraserei steigert, der Schmerz, die Eifersucht, die innige Gluth, die Thränen der ersten Liebe bilden den Inhalt des ersten Satzes. – Zweite Abtheilung. Ein Ball. Der Künstler steht mitten im Getümmel eines Festes in seliger Beschauung der Schönheiten der Natur, aber überall in der Stadt, auf dem Lande verfolgt ihn das geliebte Bild und beunruhigt sein Gemüth. – Dritte. Scene aus dem Lande. Eines Abends hört er den Reigen zweier sich antwortenden Hirten; dieses Zwiegespräch, der Ort, das leise Rauschen der Blätter, ein Schimmer der Hoffnung von Gegenliebe, – alles vereint sich, um seinem Herzen eine ungewöhnliche Ruhe und seinen Gedanken eine freundlichere Richtung zu geben. Er denkt nach, wie er bald nicht mehr allein stehen wird … Aber wenn sie täuschte! Diesen Wechsel von Hoffnung und Schmerz, Licht und Dunkel drückt das Adagio aus. Am Schluß wiederholt der eine Hirte seinen Reigen, der andre antwortet nicht mehr. In der Ferne Donner … Einsamkeit – tiefe Stille. – Vierte. Der Gang zum Richtplatz (marche du supplice). Der Künstler hat die Gewißheit, daß seine Liebe nicht erwidert wird, und vergiftet sich mit Opium. Das Narkotikum, zu schwach, um ihn zu tödten, versenkt ihn in einen von fürchterlichen Visionen erfüllten Schlaf. Er träumt, daß er sie gemordet habe und daß er zum Tode verurtheilt seiner eignen Hinrichtung zusieht. Der Zug setzt sich in Bewegung; ein Marsch, bald düster und wild, bald glänzend und feierlich, begleitet ihn; dumpfer Klang der Tritte, roher Lärm der Masse. Am Ende des Marsches erscheint, wie ein letzter Gedanke an die Geliebte, die fixe Idee, aber, vom Hiebe des Beiles unterbrochen, nur halb. – Fünfte Abtheilung. Traum in einer Sabbathnacht. Er sieht sich inmitten gräulicher Fratzen, Hexen, Mißgestalten aller Art, die sich zu seinem Leichenbegängnisse zusammengefunden haben. Klagen, Heulen, Lachen, Wehrufen. Die geliebte Melodie ertönt noch einmal, aber als gemeines, schmutziges Tanzthema: sie ist es, die kommt. Jauchzendes Gebrüll bei ihrer Ankunft. Teuflische Orgien. Todtenglocken. Das Dies irae parodirt.

So weit das Programm. Ganz Deutschland schenkt es ihm: solche Wegweiser haben immer etwas Unwürdiges und Charlatanmäßiges. Jedenfalls hätten die fünf Hauptüberschriften genügt; die genaueren Umstände, die allerdings der Person des Componisten halber, der die Symphonie selbst durchlebt, interessiren müssen, würden sich schon durch mündliche Tradition fortgepflanzt haben. Mit einem Worte, der zartsinnige, aller Persönlichkeit mehr abholde Deutsche will in seinen Gedanken nicht so grob geleitet sein; schon bei der Pastoralsymphonie[H 19] beleidigte es ihn, daß ihm Beethoven nicht zutraute, ihren Charakter ohne sein Zuthun zu errathen. Es besitzt der Mensch eine eigene Scheu vor der Arbeitsstätte des Genius: er will gar nichts von den Ursachen, Werkzeugen und Geheimnissen des Schaffens wissen, wie ja auch die Natur eine gewisse Zartheit bekundet, indem sie ihre Wurzeln mit Erde überdeckt. Verschließe sich also der Künstler mit seinen Wehen; wir würden schreckliche Dinge erfahren, wenn wir bei allen Werken bis auf den Grund ihrer Entstehung sehen könnten.

Berlioz schrieb indeß zunächst für seine Franzosen, denen mit ätherischer Bescheidenheit wenig zu imponiren ist. Ich kann sie mir denken, mit dem Zettel in der Hand nachlesend und ihrem Landsmann applaudirend, der alles so gut getroffen; an der Musik allein liegt ihnen nichts. Ob diese nun in einem, der die Absicht des Componisten nicht kennt, ähnliche Bilder erwecken wird, als er zeichnen wollte, mag ich, der ich das Programm vor dem Hören gelesen, nicht entscheiden. Ist einmal das Auge auf einen Punkt geleitet, so urtheilt das Ohr nicht mehr selbständig. Fragt man aber, ob die Musik das, was Berlioz in seiner Symphonie von ihr fordert, wirklich leisten könne, so versuche man ihr andere oder entgegengesetzte Bilder unterzulegen. Im Anfange verleidete auch mir das Programm allen Genuß, alle freie Aussicht. Als dieses aber immer mehr in den Hintergrund trat und die eigne Phantasie zu schaffen anfing, fand ich nicht nur Alles, sondern viel mehr und fast überall lebendigen, warmen Ton. Was überhaupt die schwierige Frage, wie weit die Instrumentalmusik in Darstellung von Gedanken und Begebenheiten gehen dürfe, anlangt, so sehen hier Viele zu ängstlich. Man irrt sich gewiß, wenn man glaubt, die Componisten legten sich Feder und Papier in der elenden Absicht zurecht, dies oder jenes auszudrücken, zu schildern, zu malen. Doch schlage man zufällige Einflüsse und Eindrücke von Außen nicht zu gering an. Unbewußt neben der musikalischen Phantasie wirkt oft eine Idee fort, neben dem Ohre das Auge und dieses, das immer thätige Organ, hält dann mitten unter den Klängen und Tönen gewisse Umrisse fest, die sich mit der vorrückenden Musik zu deutlichen Gestalten verdichten und ausbilden können. Je mehr nun der Musik verwandte Elemente die mit den Tönen erzeugten Gedanken oder Gebilde in sich tragen, von je poetischerem oder plastischerem Ausdrucke die Composition sein, – und je phantastischer oder schärfer der Musiker überhaupt auffaßt, um so mehr wird sein Werk erheben oder ergreifen. Warum könnte nicht einen Beethoven inmitten seiner Phantasieen der Gedanke an Unsterblichkeit überfallen? Warum nicht das Andenken eines großen gefallenen Helden ihn zu einem Werke begeistern? Warum nicht einen Anderen die Erinnerung an eine selig verlebte Zeit? Oder wollen wir undankbar sein gegen Shakespeare, daß er aus der Brust eines jungen Tondichters ein seiner würdiges Werk hervorrief,[H 20] – undankbar gegen die Natur und läugnen, daß wir von ihrer Schönheit und Erhabenheit zu unseren Werken borgten? Italien, die Alpen, das Bild des Meeres, eine Frühlingsdämmerung, – hätte uns die Musik noch nichts von allem diesem erzählt? Ja selbst kleinere, speciellere Bilder können der Musik einen so reizend festen Charakter verleihen, daß man überrascht wird, wie sie solche Züge auszudrücken vermag. So erzählte mir ein Componist, daß sich ihm während des Niederschreibens unaufhörlich das Bild eines Schmetterlings, der auf einem Blatte im Bache mit fortschwimmt, aufgedrungen; dies hatte dem kleinen Stück die Zartheit und die Naivität gegeben, wie es nur irgend das Bild in der Wirklichkeit besitzen mag. In dieser feinen Genremalerei war namentlich Franz Schubert ein Meister, und ich kann nicht unterlassen, aus meiner Erfahrung anzuführen, wie mir einesmals während eines Schubertschen Marsches der Freund, mit dem ich ihn spielte, auf meine Frage, ob er nicht ganz eigene Gestalten vor sich sähe, zur Antwort gab: „wahrhaftig, ich befand mich in Sevilla, aber vor mehr als hundert Jahren, mitten unter auf- und abspazierenden Dons und Donnen, mit Schleppkleid, Schnabelschuhen, Spitzdegen u. s. w.“ Merkwürdiger Weise waren wir in unseren Visionen bis auf die Stadt einig. Wolle mir keiner der Leser das geringe Beispiel wegstreichen!

Ob nun in dem Programme zur Berliozschen Symphonie viele poetische Momente liegen, lassen wir dahingestellt. Die Hauptsache bleibt, ob die Musik ohne Text und Erläuterung an sich etwas ist, und vorzüglich, ob ihr Geist inwohnt. Vom ersten glaub’ ich Einiges nachgewiesen zu haben; das zweite kann wohl Niemand läugnen, auch nicht einmal da, wo Berlioz offenbar fehlte.

Wollte man gegen die ganze Richtung des Zeitgeistes, der ein Dies irae als Burleske duldet, ankämpfen, so müßte man wiederholen, was seit langen Jahren gegen Byron, Heine, Victor Hugo, Grabbe und ähnliche geschrieben und geredet worden. Die Poesie hat sich, auf einige Augenblicke in der Ewigkeit, die Maske der Ironie vorgebunden, um ihr Schmerzensgesicht nicht sehen zu lassen; vielleicht daß die freundliche Hand eines Genius sie einmal abbinden wird.

Noch mancherlei Uebles und Gutes gab’ es hier zu berathen; indeß brechen wir für diesmal ab!

Sollten diese Zeilen etwas beitragen, einmal und vor Allem Berlioz in der Art anzufeuern, daß er das Excentrische seiner Richtung immer mehr mäßige, – sodann seine Symphonie nicht als das Kunstwerk eines Meisters, sondern als eines, das sich durch seine Originalität von allem Daseienden unterscheidet, bekannt zu machen, – endlich deutsche Künstler, denen er im Bunde gegen talentlose Mittelmäßigkeit eine starke Hand gereicht, zu frischerer Thätigkeit anzuregen, so wäre der Zweck ihrer Veröffentlichung erfüllt.[H 21]

Anmerkungen

- ↑ Episode de la vie d’un artiste. Oe. 4.[H 1]

- ↑ Die Symphonie in C war damals noch nicht erschienen.[H 3]

- ↑ Er studirte in seiner Jugend Medicin.

- ↑ Vergl. jedoch S. 61. T. 1 zu 2. –

- ↑ S. 1–3 T. 5. –

- ↑ S. 3 T. 6. –

- ↑ S. 6 T. 4.

- ↑ S. 2 T. 6. 7., S. 6. T. 1–3, S. 8 T. 1–8, S. 21., letztes System 1–4., in der zweiten Abtheilung S. 35. Syst. 5. T. 1–18.

- ↑ Gleich im Tact 1 S. 1. das H (wahrscheinlich ein Druckfehler), S. 3. T. 2–4., S. 9. T. 8. zu 9. T. 15–19., S. 10. T. 11–14., S. 20. T. 8–18., S. 37. T. 11–14. 28. zu 29., S. 48. Syst. 5. T. 2–3., S. 57 Syst. 5. T. 3., S. 62. T. 9–14., S. 78. Syst. 5. T. 1–3. und alles folgende, S. 82. Syst. 4. T. 1–2. und alles folgende, S. 83. T. 13–17., S. 86. T. 11–13., S. 87. T. 5–6. – Ich wiederhole, daß ich nur nach dem Clavierauszuge richte: in der Partitur mag vieles anders aussehen.

- ↑ S. 20. T. 3; vielleicht sind die Harmonieen:

S. 62. Syst. 5. T. 1–2, S. 65. Syst. 4. T. 3., wahrscheinlich ein Spaß von Liszt, der das Ausklingen der Becken nachmachen wollte. S. 79. T. 8–10., S. 81. T. 6 u. ff., S. 88. T. 1–3. u. a. m.

- ↑ S. 2. Syst. 4., S. 5. T. 1., T. 9. T. 15–19., S. 17. von T. 7. an eine ganze Weile fort, S. 30. Syst. 4., T. 6. zu 7., S. 28. T. 12–19. S. 88 T. 1–3. u. a. m.

- ↑ S. 1. von T. 3 an. –

- ↑ S. 3. T. 6. –

- ↑ S. 6. T. 4. –

- ↑ S. 11. T. 10.

- ↑ S. 12. T. 13. –

- ↑ S. 17. T. 7. –

- ↑ S. 76. vom Syst. 4 an, S. 80., wo der Ton Es in den Mittelstimmen gegen 29 Tacte lang still hält, S. 81. T. 20., der Orgelpunct auf der Dominante, S. 82. T. 11., wo ich vergebens die unangenehme Quinte auf Syst. 4. v. T. 1. zu 2. wegzubringen suchte.

- ↑ S. 3 T. 2., S. 14 Syst. 4. T. 6–18., S. 16 Syst. 6 T. 1–8, S. 19. Syst. 5. T. 1–15., S. 40. Syst. 4. T. 1—16. –

- ↑ S. 16. Syst. 6. T. 3. –

- ↑ S. 19. T. 7. –

- ↑ S. 29. T. 1. –

- ↑ S. 35. Syst. 5. –

- ↑ S. 43. letzter Tact. –

- ↑ S. 49. T. 3. 13. –

- ↑ S. 63. Tact 4.

- ↑ S. 67. T. 1. S. 68 T. 1. –

- ↑ S. 10. Syst. 5. T. 3. –

- ↑ S. 11. T. 5. S. 12. T. 7. –

- ↑ S. 9. T. 19. S. 16. T. 3. –

- ↑ S. 31. T. 10. S. 37. T. 1. –

- ↑ S. 28. T. 10. –

- ↑ S. 39. T. 4. S. 42. T. 1. S. 47. T. 1. –

- ↑ S. 87. T. 8. –

- ↑ S. 71. Syst. 4. T. 7. S. 72. T. 6. ebenda T. 16. –

- ↑ S. 55. T. 15. S. 37 T. 12. S. 58 T. 5. S. 60. T. 1. 10., und dann in der Umkehrung S. 61. T. 3. –

- ↑ Das erste z. B. S. 19. T. 7., S. 47. T. 1., das zweite in der Hauptmelodie des „Balls“, wo die Grundharmonieen eigentlich A, D, E, A sind, dann im Marsch S. 47. T. 1.

Anmerkungen (H)

- ↑ [GJ] In dem Catalog der Berliozschen Werke vom Jahre 1852 steht die Symphonie als Op. 14 a. [WS] Hector Berlioz, Symphonie fantastique – Episode de la vie d’un artiste op. 14a (1830); Das Pendant ist Lélio ou Le retour à la vie op. 14b (1832). Dieser Aufsatz ist gegenüber der Zeitschriftenfassung stark gekürzt.

- ↑ [WS] Vorlage: die

- ↑ [WS] Franz Schuberts Große Sinfonie in C-Dur D944, 1828 geschrieben, 1839 uraufgeführt. Siehe auch Schumanns Text Die C-Dur Symphonie von Franz Schubert (1840) in GS III.195-203.

- ↑ [GJ] „Die Weihe der Töne.“ [WS] Siehe Die Weihe der Töne, Symphonie von Spohr.

- ↑ [WS] Waverly (1826), Intrada di Rob-Roy MacGregor (1831), Le Roi Lear op. 4 (1831), Le carnaval romain op. 9 (1843–44), Le Corsaire op. 21 (1844).

- ↑ [WS] Luigi Cherubini (1760–1842), italienischer Komponist. Berlioz litt stark unter dem Direktor des Conservatoire de Paris, wie seine Memoiren (1870) zeigen.

- ↑ [GJ] Darin irrte Schumann. Die Symphonie wurde 1829 componirt und 1830 zum ersten Male in Paris aufgeführt.

- ↑ [WS] unter der Führung der Bässe.

- ↑ [WS] Johann Ernst Wagner, Reisen aus der Fremde in die Heimath, Band 3, Tübingen: Cotta 1810, S. 124–125 Google.

- ↑ [WS] Schumann benutzte die Transkription für Piano von Franz Liszt, 1834 bei Schlesinger in Paris, Berlin und bei Lehnhold in Moskau erschienen. Der momentan erreichbare Druck Wien 1836 von Trentsensky & Vieweg pdf bei IMSLP hat eine andere Spationierung: Seiten- und Taktzahlen stimmen mit Schumanns Analyse nicht überein.

- ↑ [GJ] Schumann druckte Fétis’ in der Revue mus. erschienenen „fulminanten, übrigens kostbar geschriebenen“ Aufsatz über Berlioz’ Compositionen in der Zeitschrift ab (1835, II, 197), nachdem er sich die Symphonie aus Paris verschrieben hatte. Ueber diese sagt er in einer Vorbemerkung: „Mit Entsetzen sahen und spielten wir. Nach und nach stellte sich unser Urtheil fest und dem des Hrn. Fétis im Durchschnitt so hart gegenüber, daß wir, theils um die Aufmerksamkeit der Deutschen doppelt auf diesen geistreichen Republikaner zu ziehen, theils um Manchem Gelegenheit zu eigenem Vergleichen zu verschaffen, die Fétissche Recension kurz und frei übersetzt unsern Lesern vorzulegen beschlossen.“ [WS] Den Wortlaut der Rezension siehe Google.

- ↑ [GJ] Berlioz war bereits 26 Jahre alt, als er die Symphonie schrieb.

- ↑ [WS] „rein und edel“ fehlt in der Vorlage.

- ↑ [GJ] Ueber dies „Treffen“ sprach sich Schumann schon, bevor er die Symphonie kennengelernt hatte, aus. Er druckte (1835, II, 102) das Urtheil Börnes über die Symphonie aus dessen „Briefen aus Paris“ (Nr. 16, v. 8. Dec. 1830) ab. Börne schrieb: „Sonntag habe ich einem Concerte im Conservatoire beigewohnt. Ein junger Componist, Namens Berlioz, ließ von seinen Compositionen aufführen: das ist ein Romantiker. Ein ganzer Beethoven steckt in diesem Franzosen. Aber toll zum Anbinden. Mir hat alles sehr gefallen. Eine merkwürdige Symphonie, eine dramatische in fünf Acten, natürlich blos Instrumental-Musik; aber daß man sie verstehe, ließ er wie zu einer Oper einen die Handlung erklärenden Text drucken. Es ist die ausschweifendste Ironie, wie sie noch kein Dichter in Worten ausgedrückt, und alles gottlos. Der Componist erzählt darin seine eigene Jugendgeschichte. Er vergiftet sich mit Opium und da träumt ihm, er hätte die Geliebte ermordet und werde zum Tode verurtheilt. Er wohnt seiner eigenen Hinrichtung bei. Da hört man einen unvergleichlichen Marsch, wie ich noch nie einen gehört. Im letzten Theile stellt er den Blocksberg vor, ganz wie im Faust, und es ist alles mit Händen zu greifen. Seine Geliebte, die sich seiner unwürdig zeigte, erscheint auch in der Walpurgisnacht; aber nicht wie Gretchen im Faust, sondern frech hexenmäßig …“ Zu den gesperrt gedruckten Worten bemerkte Schumann in einer Fußnote: „Das fürchten wir eben.“ I.335.

- ↑ [WS] 7. Sinfonie A-Dur op. 92 (1811–1812).

- ↑ [WS] Oboe.

- ↑ [GJ] Das in E moll war damals erst bekannt. [WS] Frédéric Chopin, Klavierkonzert Nr. 1 e-moll op.11 (1830).

- ↑ [GJ] unter dem Titel: Lélio, ou le retour à la vie, Monodrame lyrique Op. 14b.

- ↑ [WS] Beethoven, 6. Sinfonie F-Dur op. 68, die Pastorale (1807–1808).

- ↑ [GJ] Mendelssohns Sommernachtstraum. [WS] Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ouvertüre Ein Sommernachtstraum op. 21 (1826).

- ↑ [GJ] Dies ist die ausführlichste Kritik, die Schumann geschrieben. Als scherzhaftes Gegenstück mag auch die kürzeste aus seiner Feder hier eine Stelle finden. Unter der Aufschrift „Monstrum“ druckte er aus einer zur Recension eingesandten „Geschichte der Musik aller Nationen, nach Stafford und Fétis, mit Benutzung der besten deutschen Hülfsmittel etc.“ eine Blüthenlese unglaublichen Unsinns ab und schrieb darunter: „Das Publicum wird demnach wohlthun, wenn es uns nachahmt, die wir vor den Augen Mehrerer das Buch feierlich zerreißen und hinter den Ofen werfen.“ (1835, III, 120). I.335.

| ← Die 3te Symphonie von C. G. Müller | Nach oben | Neue Sonaten für das Pianoforte → |

| Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext. |