Die Gartenlaube (1853)/Heft 4

[33]

| No. 4. | 1853. |

Eine Nacht des Entsetzens.

Diesen Monat werden es gerade dreizehn Jahre, daß ich an einem Abende, mit mir und der ganzen Welt unzufrieden, allein in meinem Zimmer saß. In Brüssel war es, wo ich den Winter zu verbringen gedachte, nachdem ich am Rhein, in Wien, in Neapel, in Genf, in Dresden und Paris eine Zeit lang gelebt hatte, ohne zu finden, was ich suchte – das Glück der Zufriedenheit.

Da klopfte es an meine Thür. Schon einmal war es mir gewesen, als höre ich etwas der Art, da ich aber keine Tritte die Stufen herauf kommen gehört, hatte ich mir eingeredet, ich habe mich geirrt. Hastig griff ich nach meiner Lampe auf dem Tische, um sie anzuzünden; während ich aber die Kohlen im Kamine zu einer Flamme anzublasen versuchte, wurde das Klopfen stärker wiederholt und so ging ich an die Thür, um im Finstern zu öffnen.

„Wer da?“ fragte ich, denn ich sah Niemand.

„Ich bin’s,“ antwortete eine Stimme. „Sie werden mich schwerlich erwartet haben.“

„Falk?“ sagte ich, denn ich erkannte die Stimme.

Der Mann, der mich so unerwartet besuchte, war mir immer unangenehm gewesen. Vor einigen Monaten hatte ich mich in Verdruß von ihm getrennt und ihn seitdem nicht wieder gesehen. Besucht hatte er mich niemals, und so konnte ich mir durchaus nicht denken, was ihn jetzt zu mir führte.

„Sie haben mir etwas zu sagen?“ fuhr ich fort.

„Machen Sie Licht und ich werde mich erklären,“ antwortete er.

Ich machte Licht und setzte die Lampe auf den Tisch. Falk warf sich auf einen Stuhl und schob seinen Mantel zurück, der vom Regen durchnäßt war. Er hatte sich seit der Zeit, daß ich ihn nicht gesehen, so merkwürdig verändert, daß ich ihn dem Aussehen nach gewiß nicht erkannt haben würde. Sein Gesicht war eingefallen und blaß; seine Augen lagen tief in den Höhlen; er hatte einen großen Theil seines Haares verloren und das noch übrige war ganz kurz abgeschnitten.

„Auf der Straße würden Sie mich nicht erkannt haben,“ sagte er.

„Wahrscheinlich nicht,“ gab ich zur Antwort.

Er strich mit der Hand über die Stirn, als wisse er nicht, wie er fortfahren solle. Plötzlich sagte er dann:

„Wir schieden in Unfrieden.“

„Allerdings.“

„Denken wir nicht mehr daran. Ich habe den Muth nicht, alte Streitigkeiten wieder aufzustören. Ich bitte [34] Sie, mich diese Nacht in Ihrer Wohnung zu behalten, da ich keinen Freund habe, den ich um diese Gefälligkeit angehen möchte, und unter Fremden mag ich sie nicht verbringen. Ich bin nicht mehr der Mann, den Sie sonst in mir kannten. Ich habe Unglück gehabt, – nicht blos im Spiel, denn eigentlicher Spieler bin ich nie gewesen; Alles ging, wie es nicht gehen sollte. Ich bin gebrochen und habe nichts mehr, – kein Geld, keinen Muth, sonst käme ich nicht zu Ihnen, um Sie um ein Obdach in dieser rauhen Nacht zu bitten. – Helene, Sie kannten Helenen?“

„Ihre Frau?“

„Ja . . Sie können sie so nennen. Nie hat ein Mann ein Weib zärtlicher geliebt, zuvorkommender behandelt, so lange er Mittel besaß . .“

Er schwieg und legte dann die Hand wieder auf die Stirn, als hätte er vergessen, was er habe sagen wollen. So saß er mehrere Minuten lang da und blickte vor sich hin.

„Sie sprachen von Ihrer Frau,“ sagte ich.

„Ja, . . aber schweigen wir von ihr . . Wenn man in jeder Stunde, in jeder Minute, bei Tag und bei Nacht an etwas denkt, spricht man natürlich auch davon und vergißt, daß andere Leute nicht gleiches Interesse daran haben.“

„Sie scheinen in Noth zu sein,“ sagte ich so freundlich als möglich.

„Ja,“ antwortete er, „es stand verzweifelt schlimm, ehe das letzte Unglück hereinbrach. Die Leute werden sagen, ich sei selbst schuld daran. Vielleicht ist’s so, aber das Leben zeigte sich mir nie so wie jetzt. Der Zufall brachte mich auf den unrechten Weg, ehe ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kannte, und Mancherlei trieb mich auf demselben Wege weiter. Alte Gewohnheiten legen sich schwer ab. Könnte ich das Leben noch einmal von vorne anfangen, würde ich es in anderer Weise thun. Die Erfahrung kömmt fast immer zu spät, als daß man sie nutzen konnte. Und doch hat man kein Mitleid mit Verirrungen, ob es gleich oftmals gar schwer ist, das Rechte zu finden, besonders für einen jungen Mann, der in die Welt hineinlebt, bis er geworden was die Welt einen Taugenichts nennt.“

Er sprach in einem Tone, daß ich ihn bemitleiden mußte. Offenbar litt er unter einem Unglücke, das ihn erst vor Kurzem betroffen hatte. Ich machte mir sogar Vorwürfe darüber, daß ich erst Abneigung gegen ihn gehabt hatte, und dachte bei mir, wie wenige Menschen vielleicht einander hassen würden, wenn Aller Herzen sichtbar wären.

„Meine Kraft ist zu Ende,“ fuhr er fort. „Was mich quält, ist nicht von heute oder gestern. Ich habe äußerlich sorglos mich gezeigt, obgleich ich Dinge im Herzen trug, die jeden Andern um den Verstand gebracht haben würden; länger aber halte ich es nicht aus. Ich bin hin und her gehetzt worden wie ein entlaufener Sclave und fand auf keiner Seite einen Ausweg . . Ich will mich nicht mehr hetzen lassen,“ setzte er hinzu und stand rasch auf.

„Nun, denken Sie nicht mehr daran,“ fiel ich ein. „Wir wollen das Feuer wieder anmachen und es uns in der stürmischen Nacht hier wohl sein lassen.“

Ich legte Holz auf, blies die Kohlen an, setzte mich und bat Falk, sich auch einen Stuhl an das Feuer zu rücken.

„Ich hin so naß und kalt wie eine Hundenase“, sagte er und hielt die Hände vor die lustig aufflackernde Flamme.

„Sie waren auf dem Lande?“ bemerkte ich, da ich sah, daß seine Stiefeln sehr beschmuzt waren.

„Ich bin beute zehn Stunden weit gegangen und der trübe Himmel lastete auf mir, als läge ich lebendig in einem bleiernen Sarge begraben. Nachmittags kam ich an und bin seitdem zwecklos in den schmuzigen Straßen umhergelaufen. Ich glaubte ein Paar Freunde hier zu haben; es war ein Irrthum und ich trage die Schuld. Habe ich mir doch meine Bekannten selbst ausgewählt und ich hätte wissen sollen, wie sie gegen mich sein würden, wenn eine Zeit wie die jetzige gekommen. Von Einem nur erwartete ich mehr,“ fuhr er fort und er blickte stumm in das Feuer, „aber nach dem Benehmen Helenens darf ich nirgends Treue und Redlichkeit in der Welt erwarten. Auch lebte der Freund nicht Jahre lang unter meinem Dache wie sie und schwur mir nicht täglich Liebe zu . . Mag sie im Hospital sterben!“

Mehrmals versuchte ich es, unserm Gespräche eine andere Richtung zu geben; er kam immer wieder auf denselben Gegenstand zurück. Endlich ließ ich ihn reden, ohne ihn zu unterbrechen. Nach einiger Zeit schien sein Zorn verraucht zu sein und er versank in düsteres Hinbrüten.

„Ich bin selbst kein reicher Mann, Falk,“ sagte ich und zog die Börse.

„Nein, nein,“ fiel er ein und machte mit der Hand eine abwehrende Bewegung, „Geld brauche ich nicht. Geben Sie mir ein Obdach für diese Nacht und werde ich Sie in keiner Weise wieder belästigen.“

Ich hätte ihn gern gefragt, was ihn denn eigentlich so betrübe, um ihm wo möglich rathen oder helfen zu können, aber sein offenbar sehr gereiztes Wesen schreckte mich ab. So nahm ich mir denn vor, bis zu einer günstigen Gelegenheit zu warten. Ich beobachtete ihn, wie er so dasaß, der Lampe den Rücken zugekehrt; in seinem Gesicht spiegelten sich unverkennbar die Gedanken, die durch seine Seele zogen. Sie waren finster und unheimlich, so daß ich mich in der Nähe dieses Mannes allmälig sehr unbehaglich fühlte. Ich dachte an die Art, wie wir das letzte Mal geschieden, an die Worte, die wir damals gewechselt. Ich hatte an einem öffentlichen Orte laut Drohungen gegen ihn ausgesprochen. Viel hätte ich darum gegeben, wenn ich ihn hinwegzubringen vermocht; aber es war schon sehr spät und der Regen schlug noch immer klatschend an die Fenster.

„Wollen Sie etwas essen, Falk?“ fragte ich nach einer langen Pause, um nur der unheimlichen Stille ein Ende zu machen.

„Wenn Sie ein Glas Schiedamer haben,“ antwortete er, „oder irgend etwas, das die Lebensgeister anregt …“

„Eine Flasche Wein?“ fragte ich und stand auf, um sie zu holen.

Mein Gast nickte und ich stellte die Flasche vor ihn. Er schenkte sich ein Glas voll und trank es auf einen Zug aus.

„Wollen Sie mit mir trinken?“ fragte er. „Schenken Sie noch einmal ein. Es wird wohl das Beste sein, Ihrem Rathe zu folgen und über die Sache gar nicht mehr [35] nachzudenken. Spielen Sie mir eine lustige Melodie aus dem „Barbier,“ aus „Figaros Hochzeit“ vor . . Aber nein,“ unterbrach er sich; „Musik stimmt mich wehmüthig, wie lustig sie auch klingen mag. Haben Sie Würfel?“

„Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu spielen.“

„Ich auch. Sie können keine triftigeren Gründe haben, den Würfelbecher zu hassen als ich. Spielen wir um Steine, um gar nichts, nur daß eine Stunde schneller vergeht.“

Ich suchte und fand Würfel. Wir setzten uns einander gegenüber am Tische mitten im Zimmer und fingen an zu spielen.

„Hatte ein Spieler jemals solches Glück!“ sagte er nach einigen Würfen. „Damit hätte ich schon eine große Summe gewonnen haben können . . Seltsam! In Homburg kannte ich einen Russen, der jedesmal gewann, wann er um nichts spielte, und jedesmal verlor, wann er auch nur einen Kreuzer setzte . . Da, sehen Sie, schon wieder! Meinen Sie, daß ich anderswo auch Glück haben würde?“

„Jeder Wurf hängt von zahllosen Kleinigkeiten ab, z. B. von der Haltung des Armes, vom dem mehr oder minder öfteren Schütteln, von der Kraft des Wurfes, von der Glätte der Würfelecken, von dem Winkel, in dem sie auf den Tisch fallen. Die einfachste Wirkung liegt an einer Kette von Ursachen, die in alle Ewigkeit zurückläuft; die leiseste Störung in irgend einem Gliede derselben muß auch eine andere Wirkung herbeiführen.“

„Sie haben Recht,“ antwortete er. „Noch ein Glas! Und noch ein Paar Würfe!“

„Es langweilt mich . .“

„Auch gut. So spiele ich gegen mich selbst .. Sehen Sie? Das Glück bleibt dasselbe und wie manche Nacht habe ich geworfen ohne das Glück bannen zu können. Ich könnte mir den Kopf an der Wand einrennen.“

Dabei warf er die Würfel ungestüm hin, ging auf und ab und sprach halblaut; dann trat er nochmals an den Tisch und versuchte die Würfel von neuem. Ich saß in einem Lehnstuhl am Kamine, sah ihm zu und wurde allmälig schläferig. Ich sträubte mich allerdings eine Zeitlang gegen den Schlaf, aber der Wein, den ich getrunken hatte, that das Seinige auch und so schlossen sich meine Augen. Zwar zog ich sie mehrmals mit Anstrengung wieder auf, endlich aber schlief ich ein.

Ich habe mich an die Ereignisse jener Nacht so oft erinnert, daß kein Umstand, kein Gedanke, der mich damals beschäftigte, nach dreizehn Jahren aus meinem Gedächtniß entschwunden ist. Ich weiß genau noch was ich träumte, als ich nach mehreren Stunden fröstelnd erwachte. Es war dunkel und kalt in dem Zimmer. Die Lampe war ausgegangen; gleichwohl sah ich in dem matten Lichte, das durch das Fenster hereinfiel, das Gesicht meines Gastes, der mich von der andern Seite des Tisches her anstierte. Seine Arme lagen auf dem Tische und sein Kinn ruhete auf denselben; seine Augen befanden sich fast in gleicher Linie mit den meinigen. Ich kam da, ich weiß selbst nicht wie, auf den Gedanken, er habe mich überfallen wollen und sei, als er mich eben genauer beobachtet, plötzlich zurückgehalten worden, weil ich die Augen aufgeschlagen. Ich sprang auf und sagte: „Was? Sie sitzen schlaflos ohne Licht und Feuer da?“

Er antwortete nicht.

„Brüten Sie wieder über Ihrem Ungemach?“ fuhr ich in einem gezwungen spöttischen Tone fort.

Er verharrte im Schweigen und machte auch nicht die geringste Bewegung. Ich bückte mich und schürte die Asche im Kamin auf. Es war kein Funke Feuer mehr darin. Dann nahm ich die Lampe und versuchte sie anzuzünden. Alles Oel war darin aufgezehrt. Ich rief meinen Gesellschafter bei seinem Namen, - vergebens. Unentschlossen stand ich da und scheute mich ihm näher zu treten.

„Wenn ihn der Schlag gerührt hätte!“ dachte ich dann, „oder –“ und ein Schauer rieselte durch meine Glieder – „wenn er sich selbst umgebracht hätte!“

Ich wollte Lärm im Hause machen und hatte bereits die Thürklinke in der Hand, aber ich ließ sie schnell wieder los, denn mir fiel ein, man könnte wohl mich für den Mörder halten. Ich wußte ja, wie sinnreich die kleinsten Anzeigen oft gegen den Angeklagten benutzt werden und dachte mit Entsetzen wieder daran, daß ich dem Manne an einem öffentlichen Orte vor vielen Personen, die sich der Sache gewiß noch erinnerten, mit meiner Rache gedroht hatte.

Ich trat wieder an den Tisch. Es war nun gerade hell genug, um in der Nähe einen Gegenstand deutlich erkennen zu können und als ich vom Fenster her zu dem Manne kam, erblickte ich die Bestätigung meiner Muthmaßung. Er hatte sich die Kehle durchgeschnitten; seine Arme waren auf den Tisch, sein Gesicht auf die Arme gesunken, wie ich ihn gleich im Anfange gesehen. Mein Rasirmesseretui stand geöffnet auf dem Tische und eines der Messer hatte er noch in der Hand. Gesicht und Hände waren bereits kalt, vom Puls nichts mehr zu fühlen.

In dieser schrecklichen Lage stellte sich mir die Gefahr, die mich bedrohte, so lebhaft vor, daß ich fast gelähmt wurde. Mein früherer Streit mit ihm, der Umstand, daß das Messer mein Eigenthum war und die Wunde von der Art, wie man sie selten an denen findet, die selbst Hand an sich gelegt, mußten schwer gegen mich zeugen. Und wie viele Mordthaten sind durch geringfügigere Ursachen veranlaßt worden!

So dachte ich, als ich neben dem Todten stand, und unbewußt hatte ich ein neues Zeichen der Schuld hinzugefügt, das mehr noch zu fürchten war als alle früheren: ich war in meiner Aufregung nicht darauf bedacht gewesen, mit dem Blute nicht in Berührung zu kommen und bemerkte nun, daß meine Aermelaufschläge feucht von Blut waren.

Jetzt Lärm zu machen und in meiner Aufregung die Wahrheit meiner seltsamen Geschichte zu behaupten, schien mir sicheres Verderben bringen zu müssen. Nur in der Flucht sei Heil zu finden, flüsterte mir die Furcht zu. Welche Zeit es war, wußte ich nicht; die Dämmerung konnte den nahenden Tag verkünden oder auch das Licht des Mondes hinter Wolken. Ich beschloß also das Nothwendigste zusammen zu nehmen, fortzugehen, meine Thür zuzuschließen und den Versuch zu machen, zunächst an die Grenze und dann wo möglich nach England zu kommen, um da das Weitere abzuwarten.

Als ich noch halbschwankend dastand, war es mir als zeige sich plötzlich ein Schatten am Fenster. Ich drehte mich sofort um und sah mit Entsetzen, daß von draußen Jemand hereinblicke. Täuschen konnte ich mich nicht. [36] Der Unbekannte am Fenster stand eine Zeit lang still; dann trat er bald an die, bald an jene Seite, als wolle er sich überzeugen, was ich hinter mir zu verbergen suche; aber trotz meiner Angst bewegte ich mich jedesmal nach derselben Seite hin, daß ich immer so vor dem Todten stand, daß er von Außen nicht gesehen werden konnte. Anfangs glaubte ich, es wäre mein Nachbar gegenüber, ein Maler, aber die Figur kam mir größer vor. Jedenfalls hatte etwas in meinem Zimmer die Aufmerksamkeit des Unbekannten erregt; vielleicht hatte er schon früher hereingesehen, wohl gar bemerkt, wie ich mit dem Messer in der Hand mich über den Dasitzenden gebückt.

Die Figur stand wiederum still; eben horchte sie offenbar und endlich hörte ich deutlich mit den Nägeln an die Scheibe pochen. Die schwache Hoffnung, daß ich in dem dunkeln Zimmer nicht gesehen worden sei, veranlaßte mich still zu bleiben. Das Pochen wurde wiederholt, bald aber sah ich, daß die Figur verschwand und auf den Stufen hinabging, die vor dem Hause, in dem ich wohnte, hinunterführten.

Ging der Mann fort um Anzeige zu machen, mich verhaften zu lassen? Ich trat an das Fenster und sah hinaus, ohne irgend Jemand zu erblicken. Dann zog ich den Laden zu, kleidete mich etwas anders an, steckte Geld zu mir, nahm einen Stock und ging hinaus, schloß meine Thür zu und schlich mich in dem Flur hin. Die Hausthür konnte ich leicht öffnen; ich that es so geräuschlos als möglich, schloß sie wieder zu und eilte davon.

Es schlug eben drei Uhr. Am Thor fragte mich ein Mann, wohin ich gehe. Ich sagte, ich sei ein Arzt und gehe zu einem Kranken, zu dem ich eben gerufen worden; ich durfte ungehindert weiter wandern. Die ganze Nacht lief ich, als würde ich schon verfolgt. Früh kehrte ich in einem kleinen Dorfe ein. Von da an vermied ich die Straße und ging ängstlich auf Feldwegen hin, denn ich wußte recht wohl, daß ich meine Lage durch die Flucht um vieles verschlimmert hatte. Was konnte ich sagen, wenn ich angehalten wurde, nachdem zu allen übrigen Anzeichen der Schuld die noch gekommen waren, daß ich in der Nacht aus meiner Wohnung entflohen war, alles was mir gehörte in Stich gelassen, im Thore eine falsche Angabe gemacht hatte und nun zu Fuße der Grenze zueilte? Es half nichts, daß ich es bereute, nicht sogleich die Wahrheit angegeben und meiner Unschuld vertraut zu haben.

Ich hatte so viel Zeit auf Nebenwegen verloren, daß ich erst am dritten Tage über die Grenze kam. Am vierten erreichte ich Arras, wo ich von meiner Müdigkeit etwas auszuruhen beschloß, hauptsächlich aber Zeitungen suchen wollte, um nachzusehen, ob über den Mord und meine Flucht etwas bereits darin erwähnt sei. Es war dunkel und ich hielt mich in enge Gassen, bis ich ein kleines Wirthshaus traf. In dieses trat ich und ließ mir etwas zu Essen geben. Meinen Platz nahm ich in einer Ecke allein und fragte dann schüchtern nach einer Zeitung. Man brachte mir die Gazette du Nord.

Zitternd las ich darin bald die Ueberschrift: Geheimnißvolle Flucht und ein Todesfall, und da hieß es:

„Am vergangenen Freitag klopft der Hausmann Clärs in dem Hause Nr. 6, Straße …, Brüssel, an die Thür des Herrn W., welcher da im ersten Geschoß wohnte und wunderte sich, daß derselbe noch nicht aufgestanden, da doch bereits Mittag vorüber war. Da er auch nach mehreren Stunden nichts von ihm vernahm, wurde er besorgt und öffnete die Thür mit dem Hauptschlüssel. Bei dem Eintreten bot sich ihm ein grauenhafter Anblick dar. Auf einem Stuhle an dem Tische saß ein todter Unbekannter, über und über von Blut aus einer tiefen Halswunde bedeckt. Auf dein Tische lag ein mit Blut beflecktes Rasirmesser. Der Todte war ein gewisser Falk, wie sich bald ergab. Sonst fand sich nichts Bemerkenswerthes. Anzeigen von einem Kampfe zeigten sich nicht; da aber der Bewohner des Zimmers verschwunden war, fiel Verdacht auf ihn. Der Hausmann erinnerte sich, daß der Fremde am Abende vorher nach Herrn W. gefragt. Herr Vandermere, ein Maler, der dem Hause gegenüber wohnte und ein Freund W.’s gewesen, sagte aus, er habe in jener Nacht bis nach Mitternacht Licht in dem Zimmer W.’s gesehen und da er wegen seiner kranken Tochter in die Apotheke habe gehen müssen, an das Fenster des Freundes geklopft, aber keine Antwort erhalten; dies sei halb zwei Uhr früh gewesen. Seitdem hat sich ergeben, daß kein Mord vorliegt, da der Verstorbene am Tage vorher an einen Bekannten in Brüssel geschrieben und ihm gemeldet, daß er in der nächsten Nacht sich das Leben nehmen wolle. Verlust am Spieltische und die Furcht vor Verhaftung wegen einer Betrügerei sollen ihn zu diesem verzweifelten Schritte betrieben haben. Das Verschwinden W’s ist noch ein Geheimniß.“

Gott sei Dank, es blieb nicht lange ein Geheimniß, denn es war mir eine Centnerlast vom Herzen genommen, ich kehrte nach Brüssel zurück und machte Anzeige von dem Geschehenen. Niemals aber aß, trank und schlief ich wieder in jenem grauenhaften Zimmer und nach acht Tagen bereits verließ ich auch Brüssel, das ich um keinen Preis wiedersehen mag.

Aus der Menschenheimath.

Es ist eine schöne Sache um eine treffende Vergleichung, wobei man gleich das Wesen des verglichenen Dinges handgreiflich vor Augen hat. Ich kenne keine treffendere Vergleichung, als indem der große Naturforscher Alexander von Humboldt die Vulkane Sicherheitsventile der Erde nennt. Du weißt doch, was ein Sicherheitsventil ist? sonst freilich geht Dir das Treffende dieser vergleichenden Benennung verloren. Ein Sicherheitsventil [37] ist eine Klappe in der äußeren Wand der Dampfkessel unserer Dampfmaschinen, welche durch einen äußerlich angebrachten Federdruck für gewöhnlich dicht geschlossen ist. Sobald aber im Innern des Kessels durch Ueberheizung der Dampf sehr hoch gespannt ist, so daß ein Springen des Dampfkessels zu befürchten wäre, so äußert sich die ungewöhnliche Kraft des Dampfes dadurch, daß sie die Klappe des Sicherheitsventils hebt und so dem Uebermaß des Dampfes einen Ausweg öffnet, aus welchem dann der Dampf so lange sausend entweicht, bis der gefährliche Ueberschuß fort ist. Ehe Sicherheitsventile an den Dampfkesseln angebracht waren, war es viel schwerer, das richtige Maaß mit der Heizung zu halten; leicht war einmal einer überheizt und dann sprangen sie oft, was viele Menschenleben gekostet hat.

Nicht wahr, Du fühlst nun das Treffende in der Humboldt’schen Vergleichung? wenn es keine Vulkane gäbe, also das Centralfeuer im Innern unserer Erde überall dicht und ohne eine einzige Oeffnung umschlossen wäre, so würde unsere Erde vielleicht einmal zerspringen wie ein Dampfkessel. Aber die Vulkane schützen uns davor. Wenn aus Gründen, die uns ganz unbekannt sind, eine mehr als gewöhnliche innere Glut der Erde sich Luft machen will, so sind dafür eine Menge stets offene Auswege vorhanden, die Vulkane. Solcher Sicherheitsventile hat die Erde gegenwärtig noch 163, und in früheren Jahrtausenden ist die Zahl derselben noch viel bedeutender gewesen; denn ich habe Dir schon in meinem vorigen Briefe gesagt, daß es eine große Menge, wenigstens vorläufig, die meisten aber nicht für immer, erloschener Vulkane giebt.

Ehe ich Dir heute noch Einiges über die Vulkane erzähle, sage ich Dir etwas zu meinem heutigen Bild, denn nach dem wirst Du doch wahrscheinlich zuerst sehen.

Es ist eine treue Abbildung von dem Krater des Vulkans Kilauea auf der Insel Hawai, welche die höchste der Sandwichinseln im großen Ocean ist. Der Krater dieses Vulkans liegt 3630 Fuß über der Meeresfläche auf dem nordöstlichen Abhange, des mit ewigem Schnee bedeckten, 14,900 Fuß hohen Mauna-Roa, der also höher als der Mont-blanc, der höchste Berg Europa’s ist.

Wir übersehen einen großen Theil des Abhanges, der sich von uns ab nach dem Meeresspiegel etwas senkt, jedoch nicht so sehr, daß wir das 3630 Fuß tiefer liegende Meer sehen könnten. So weit das Auge auf dem Bilde reicht, sehen wir die Bergebene zerrissen und von tiefen Schluchten durchzogen. Wahrscheinlich ist das meiste an den sichtbaren Felsmassen Basalt, Lava, Bimsstein, Schwefel und anderes Gestein, welches meist heißflüssig aus dem Erdinnern auf diese Höhe emporgequollen ist. In der Mitte des Bildes sehen wir den eigentlichen Krater. Es ist ein furchtbarer, in die Länge gezogener Schlund, welcher bis etwa 100 Fuß unter seinem Rande mit flüssiger Lava angefüllt ist. Leicht gekräuselte Säulen von gelbweißen Schwefel-Dämpfen steigen aus der Fläche des drohenden Lavameeres hervor und eine Wolkenschicht von Dampf und Rauch schwebt über diesem Orte der fürchterlichen Naturgewalt. Jetzt liegt er ruhig, und nicht weit von dem unheildrohenden Rande wachsen Farren-Kräuter und kleine Sträucher – im nächsten Augenblicke kann aus der trügerischen Ruhe der glühende Lavaspiegel aufschäumen, über den Rand steigen und in zerstörendem Flusse an den Seiten des Berges hinabschießen. Aus den Schlünden, welche nahe dem Krater sind, steigen Schwefeldämpfe, aus dem entfernteren Wasserdämpfe hervor; jene bekleiden den Boden mit den schönsten Krystallen gediegenen Schwefels, diese entlocken ihm in der Nähe des Verderbens üppigen Pflanzenwuchs. Also ist der Schlund [38] der Vulkane nicht immer ein Bild des Todes in der Zerstörung. Namentlich sind die innern Wände der Krater oft mit den prächtigsten Farben geziert, vom lebhaften Schwefelgelb bis zum brennenden Zinnoberroth finden sich in den reinsten Tönen alle Schattirungen.

Ich sagte Dir vorhin, daß man 163 noch thätige Vulkane kennt. Diese sind sehr ungleich auf der Erde vertheilt: das ungeheure Afrika hat fast gar keine; auch das eigentliche Festland Asiens ist sehr arm an Vulkanen. Dagegen sind beide mit sehr zahlreichen Vulkaninseln umgeben. Vielleicht sind beide Erdtheile einstmals als große Schollen von der ersten Erstarrungsrinde der Erde durch einen um sie herumgehenden Spalt losgerissen und durch furchtbare vulkanische Ausbrüche über das Urmeer, was einstmals die Erde umfloß, als Festländer empor gehoben worden; und vielleicht bezeichnen die um dieselben heute noch herum liegenden Inselvulkane jene Spalten in der Erstarrungsrinde der Erde.

Sieh, Freund, das klingt Dir vielleicht wie eine sehr kühne Vermuthung und scheint Dir vielleicht sogar etwas naseweis und aberwitzig; aber das Studium der Vulkane und ihrer Wirkungen hat den Naturforschern schon die wichtigsten Aufschlüsse über die Entstehung und Umbildung unserer Erde gegeben und hat uns auf Zeiten einen Blick geöffnet, die Millionen von Jahren hinter uns liegen.

Doch ich will Dich nun noch mit den Vulkanen unsers kleinen Europa etwas bekannt machen.

Der bedeutendste unter den europäischen Vulkanen, der Aetna auf der Ostküste voll Sicilien, hat wie Du weißt, eben jetzt einen viele Wochen andauernden Ausbruch gehabt. Seine Höhe beträgt 10,200 Fuß Davon kommen 9100 Fuß auf den sogenannten Erhebungskegel, und 1100 Fuß auf den Eruptionskegel. Es wird nicht schwer sein, Dir diese beiden Bemerkungen deutlich zu machen, und dann wirst Du überhaupt das Wesen und die Gestalt der Vulkane erst recht begreifen. Wenn ein Vulkan seinen allerersten Ausbruch macht, oder wenn er eben erst entsteht, so findet er doch dazu nicht schon ein Loch in der Erdrinde vorhanden, aus dem er nur seine Lava hervorzutreiben brauchte, sondern der Punkt, wo sich eben jetzt ein Vulkan bilden will, ist bis zu diesem Augenblicke mit den Felsenschichten der Erde bedeckt. Die müssen zuerst durchbrochen und empor gehoben werden. Dadurch entsteht natürlich eine Erhebung auf der früher hier vielleicht eben gewesenen Erdoberfläche. Diese besteht noch nicht aus vulkanischen, d.h. aus dem Erdinnern heraufgekommenen Massen, sondern aus den obersten Schichten der Erdrinde. Diese Erhebung nun nennt man den Erhebungskegel, weil sie oft deutlich kegelförmig ist (Du darfst dabei aber nicht an einen Kegel aus der Kegelbahn denken, sondern etwa an einen Zuckerhut, der die mathematische Gestalt, die man Kegel nennt, hat). Nur erst, nachdem zugleich mit diesem Erhebungskegel ein Kanal durch die ganze Erdrinde gemacht worden ist, strömt die vulkanische Masse auf diesem Kanale herauf und natürlich auch durch den Erhebungskegel und bildet auf diesem den sogenannten Eruptionskegel, d. h. einen Kegelberg aus vulkanischen oder Eruptionsmassen b. Ist, wie bei dem Aetna, der Erhebungskegel aber flach und eben, so steht der Eruptionskegel auf ihm als ein Berg auf dem andern, einem kleineren Kegelberg auf der abgeflachten Kuppe eines größeren. Eine solche Gestalt hat auch der Aetna. Die ausströmende Lava fließt nun natürlich zunächst an den meist ebenen Wänden des Eruptionskegels herab und sucht sich nachher in den Schluchten und Thälern an den Seiten des Erhebungskegels ihre weitere Bahn. Am Aetna liegen hier die fruchtbarsten Gefilde und eine Menge kleiner Orte, von denen der Lavastrom diesmal zum Glück keinen bedeutend berührt hat. Da sich der Aetna wie jeder Vulkan seinen Eruptionskegel selbst aufgeworfen hat, gerade wie sich der Maulwurf seinen Haufen aufwirft, so verändert jeder bedeutende Ausbruch dessen Gestalt etwas, namentlich an der Spitze; und oft bricht sich eine Eruption auch an der Seite des Eruptionskegels einen ganz neuen Ausgang. Ein berühmter Naturforscher, Spallanzani[WS 1], hat dem Aetna in seinen höllischen Schlund gesehen. Er erzählt, daß er im trichterförmigen Kraterboden des Aetna einen etwa 30 Schritt weiten Schlund sah, in welchem die glühende Lava beständig auf und niederwallte.

Nördlich von Sicilien liegen die Liparischen Inseln. Die nördlichste[WS 2] davon, Stromboli, hat einen 2770 Fuß hohen, fortwährend dampfenden und Lava ergießenden Berg gleichen Namens. Ein andrer Naturforscher, Fr. Hoffmann, wagte sich 1831 in die gefährliche Nähe seines Schlundes und beschreibt ihn ungefähr folgendermaßen. Der über 200 Fuß weite Hauptschlund des Kraters hauchte nur Dämpfe aus; in einem zehnmal kleineren Nebenschlunde aber stieg die Lava in regelmäßigem Spiel fortwährend auf und ab. Hellglänzend wie geschmolzenes Roheisen schwoll sie ruckweise unter einem puffenden Geräusch aus der Tiefe herauf, wobei stets eine dicke weiße Dampfwolke entwich, welche rothglühende Lavaklumpen ausschleuderte, worauf die Lava wieder etwas zurücksank. Zwischen dieses unbedeutende Aufwallen, gewissermaßen ein Tändeln des furchtbaren Berggeistes, fiel in größeren Zeitabständen eine heftigere Explosion, wobei die Kraterränder erzitterten, große Dampfmassen unter polterndem Getöse hervorbrachen und Tausende von glühender Lavaklumpen zum Theil über 1000 Fuß in die Höhe geschleudert wurden.

Von den übrigen, sämmtlich ebenfalls vulkanischen Liparischen Inseln hat nur Volcano, einen noch thätigen, aber Aasdampf aushauchenden Vulkan.

Der Vesuv bei Neapel ist der bekannteste der europäischen Vulkane. Du weißt, daß er 79 n. Chr. die beiden Städte Herculanum und Pompeji unter seiner Asche begrub.

Westlich von Neapel liegen die Phlegräischen Felder, wo sich auf einem Flächenraum von 3 Quadratmeilen 27 alte Krater finden, von denen allein die Solfatara noch gegenwärtig heiße Dämpfe aushaucht. Hier wurde 1538 in blos 24 Stunden der 428 Fuß hohe Monte Nuovo von der vulkanischen Gewalt des Bodens aufgethürmt!

Außer diesen wenigen noch thätigen Vulkanen besitzt Europa noch sehr viele erloschene, wenn es nicht über kurz oder lang dem einen oder dem andern wieder einmal einfällt, von neuem zu toben. Dies wäre dann zu erwarten, wenn einer der noch thätigen einmal plötzlich aufhörte. Denn man hat bemerkt, daß ein erloschener Vulkan von neuem ausbricht, wenn ein bisher thätiger seinen Schlund verschließt. Läßt das nicht mit Grund auf einen unterirdischen Zusammenhang der Vulkane schließen?

[39]Drei Uebel des menschlichen Mundes.

Wie quälend sind doch Zahnschmerzen! wie garstig sieht es in einem Munde voll schwarzer Zähne oder Zahnlücken! wie abstoßend ist ein übelriechender Athem! Wer stimmte wohl in diesen Ausspruch nicht mit ein? Wer gab sich aber von Euch Lesern wohl Mühe, diesen drei, das Gefühl, den Gesichts- und Geruchssinn tief verletzenden Uebeln bei sich oder den Seinigen vernünftig entgegen zu treten? Und doch ist dies so leicht möglich, wenn man sich nur über das, was im Munde vorgeht, unterrichten läßt. Leider fühlen aber die wenigsten Menschen ein Bedürfniß, über die Erscheinungen in der Natur und über sich selbst solche Aufklärungen zu erhalten, die für ihr körperliches und geistiges Wohl von Nutzen sein können. Wenn sie nur das in den Schulen lernen, was ihnen Geld zum bequemen Leben, zum guten Essen und Trinken (baierischen Biere und Austern), zum L’Hombre in der Harmonie, zum Schafskopfe und Politisiren auf der Bierbank, zu Titeln und Orden und dgl. schafft. Gegen Krankheiten sind ja die Apotheken mit ihren Pulvern und Tincturen, sowie Aerzte da, und helfen die nicht, nun so werden schon Bäder oder Kaltwasserheilanstalten, Magnetiseure oder Somnambülen, Schäfer oder Hufschmiede, Lebensessenzen und andere Geheimmittel – den Rest von Gesundheit ruinieren. O, ihr leichtgläubigen Thoren! werft doch nur einige verständige Blicke in die Natur und laßt Euch nicht so auf Unkosten Eurer Gesundheit und Eures Geldbeutels von Quacksalbern an der Nase herumführen. Doch zur Sache, denn Euren unvernünftigen Glauben an übernatürliche Kräfte nimmt man Euch doch nicht.

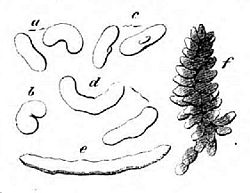

Schneidezahn,

seiner Länge nach durchsägt.

a) Schmelz oder Email.

b) Zahnbein.

c) Zahnkitt oder Cement.

d) Zahnkanälchen.

e) Zahnhöhle.

f) Zahnkeime.

In dem gesunden Munde eines erwachsenen Menschen stehn 32 weiße, glänzende Zähne, in jedem Kiefer 16 Stück, von denen die vordersten Schneidezähne (8 Stück), die seitlichen Eckzähne (4 Stück) und die hintersten Mahl- oder Backzähne (20) heißen. Jeder Zahn hat eine Krone und diese sieht man frei im Munde, von einer email- oder glasähnlichen Masse überzogen, hervorstehn; vom Zahnfleische umgeben befindet sich darunter der Hals und in dem Kiefer steckt die Wurzel des Zahnes, wie der Nagel in der Wand (die Zähne sollen deshalb auch wie dieser nicht ausgebrochen, sondern ausgezogen werden). An der Wurzel öffnet sich ein Kanälchen, welches in eine Höhle im Innern des Zahnes führt und durch welches Blutgefäße und Nerven in den Zahn hineintreten. Die Blutgefäße ernähren den Zahn, die Nerven, welche von allen Zähnen her im Kopfe (Gehirn) zusammenkommen, geben ihm seine Empfindlichkeit. Diese 32 sogen. bleibenden Zähne sind nun aber nicht etwa dieselben, mit welchen wir in unserer Jugend, vom 2ten bis 7ten Jahre, kauten, denn diese, Milchzähne genannt und nur 20 an Zahl, weil noch 12 Backzähne (die 3 hintersten auf jeder Seite, oben und unten) fehlen, fallen vom 7ten Lebensjahre allmählig aus, und werden von den bleibenden Zähnen ersetzt. Nur manchmal bleiben einige dieser Milchzähne stehen, trotzdem daß die bleibenden alle zum Vorscheine kommen, und so hat mancher Mensch überzählige Zähne; auch brechen bisweilen noch im hohen Alter, selbst bei hundertjährigen Greisen, neue Zähne hervor. Ja von Hercules erzählt man, daß er zwei Reihen Zähne hinter einander stehend gehabt habe; Ludwig XIV. kam schon mit den untern Schneidezähnen auf die Welt und der Sohn des Prusias, König von Bithynien soll nur Einen großen Zahn statt aller übrigen im Munde gehabt haben. – Das die Krone überziehende Email (der Zahnschmelz, die Glasur), welches wie ein todter Körper ohne alle Ernährung ist und sich niemals wieder ersetzt, wenn es durch Beißen auf feste Körper oder durch schnellen Temperaturwechsel der Zähne abgesprengt wurde, bietet wegen seiner Härte den besten Schutz für das Innere des Zahnes und erlaubt auch wegen seiner Glätte kein Hängenbleiben von Speisen. Wir müssen deshalb dahin streben, diesen Schmelz nicht zu verlieren; jedoch ist er zur Erhaltung des Zahnes durchaus nicht so nöthig, als man immer glaubt. Denn es lassen sich die Zähne ohne allen Nachtheil abfeilen und bei einigen wilden Volksstämmen an der Küste von Guinea ist es üblich, sich die Zähne zuzuspitzen, oder wie bei den Eingebornen von Sumatra den ganzen Emailüberzug abzusprengen. Die übrige Substanz des Zahnes ist eine knochenähnliche und kann wie die andern Knochen des Körpers sich entzünden, knochenfraßig werden und nach einem Bruche wieder heilen. Bisweilen unterliegt auch der Zahn diesen innern Krankheiten, allein in den allermeisten Fällen wird er von außen her und zwar [40] durch Thiere und Pilze zerstört und diese Zerstörung, welche zugleich Zahnschmerz, schwarze hohle Zähne und übelriechenden Athem hervorruft, kann man sehr leicht verhüten oder doch aufhalten.

Beim Zerkauen fester Nahrungsmittel bleiben nämlich stets Speisetheilchen davon in den Lücken zwischen den Zähnen, oder zwischen den Zähnen und dem Zahnfleische oder ganz besonders in hohlen Zähnen stecken. Diese Speisereste, vorzugsweise die von Fleischspeisen, gehen nach und nach in Fäulniß über und diese faulenden Massen sind es, welche dem Athem den übeln Geruch ertheilen. Denn aus dem Magen kann dieser Geruch nicht kommen (höchstens beim Aufstoßen), weil die vom Munde zum Magen führende Speiseröhre stets geschlossen ist, und aus der Lunge entwickelt sich nur dann erst beim Ausathmen übler Geruch, wenn diese schon bedeutend zerstört ist. Die faulenden Speisereste sind nun aber nicht blos die Quelle des übelriechenden Athems, sondern sie geben auch einen sehr günstigen Boden, das Nest, für die Entwicklung kleiner, nur durch starke Vergrößerungsgläser zu entdeckender Thierchen und Pflanzen ab, deren Keime zur Zeit allerdings noch nicht entdeckt werden konnten. Viele Millionen dieser Organismen entstehen nun sehr bald zwischen den Zähnen und zerstören diese etwa ebenso, wie der Schwamm die Balken der Häuser und die Maden den Käse. Ihre Hauptnester haben sie aber in schon hohlen Zähnen und von hier aus machen sie ihre Angriffe auf die noch gesunden, zunächst natürlich auf die benachbarten und die einander zugekehrten Zähne. Auch in unrein gehaltenen Zahnbürsten wimmelt es von solchen lebenden Inwohnern, und selbst falsche Zähne werden von diesen Thierchen nicht verschont. Man wird es nun wohl auch erklärlich finden, warum das Hohl- und Schwarzwerden der Zähne vorzugsweise von solchen Stellen ausgeht, wo unsere gewöhnlichen Reinigungsmittel nicht hin gelangen, nämlich von den Seiten der Zähne und den einander zugekehrten Flächen der Kronen. – Die Zahnthierchen, welche auch den sogen. Zahnweinstein bilden helfen, zeigen sich unter dem Mikroscope als kleine rundliche und längliche, durch eine schwache Einschnürung

Zahnthierchen,

a) und b) von der Seite; c) mit der lippenförmigen Erhabenheit; d) zwei an einander geheftete; e) vier zusammenhängende und eine Faser bildende; f) zu einem Haufen vereinigte.

Wie läßt sich nun aber das Hohl- und Schwarzwerden der Zähne, der Zahnschmerz und der übelriechende Athem vermeiden? Dies ist sehr leicht; man braucht ja nur das Anhäufen von Speiseresten in der Mundhöhle zu verhindern oder, da dies nicht ganz zu vermeiden ist, wenigstens den Uebergang derselben in Fäulniß zu hemmen, und faulen sie doch schon, diese Fäulniß aufzuheben. Man muß ferner der Entwickelung der Zahnthierchen und Zahnpilze in den faulenden Stoffen entgegen treten und die schon entwickelten Thierchen und Pflanzen tödten. – Welche Mittel und Wege hat man einzuschlagen, um dies Alles zu erreichen? Zuvörderst sind so wenig als möglich Winkel in der Mundhöhle zu dulden, in denen sich Speisetheilchen verbergen können. Deshalb sind unbrauchbare, besonders hohle Zahnreste auszuziehen, Höhlungen noch brauchbarer Zähne auszufüllen, zu plombiren, Lücken zwischen den Zähnen zu erweitern. Sodann müssen, wo möglich nach jedem Essen, alle Lücken und Höhlen der Zähne durch Zahnstocher und Zahnbürste von Speiseresten, vorzüglich aber von solchen die leicht faulen (also von thierischen Speisen), befreit werden. Der Fäulniß tritt man mit fäulnißwidrigen Mitteln entgegen und unter diesen sind Spiritus, Säuren und Kohle die wirksamsten. Den Tod der Zahnthierchen befördern spirituöse und saure Flüssigkeiten, sowie Cigarrenasche, Gewürze, Myrrhe. Sonach besteht das ganze Geheimniß, um einen Mund guter Zähne zu besitzen, und nicht aus dem Munde zu riechen, darin: das Faulen von Speiseresten im Munde sowie die Entwickelung von Zahnthierchen zu verhindern, und dies läßt sich durch gehöriges Reinigen der Zähne mit spirituösen aromatischen Mitteln, (mit einfachem Spiritus, oder mit kölnischem Wasser, Myrrhentinctur) mit Kohle, Glanzruß oder Cigarrenasche, durch Ausspülen des Mundes mit Essig und andern verdünnten Säuren, sehr leicht erreichen. Jedenfalls müssen aber auch die Zähne öfters einer ordentlichen Untersuchung von Seiten eines Zahnarztes unterliegen.

[41]

Der Deutsche in Amerika.

Wenn ich Dir meine Gefühle schildern sollte, die mich beseelten, als ich mit Zweihundert Gefährten das Schiff verließ und zuerst das vielgerühmte Land der Freiheit betrat – ich vermöchte es nicht. Ich war unendlich glücklich und doch auch unendlich einsam! Vor uns das herrliche Panorama von New-York, die reiche Vegetation einer über alle Beschreibung reizenden Landschaft, das ferne Brausen der Weltstadt, das rege Treiben im Hafen und über dem Ganzen der klare tiefblaue Himmel – wer hätte da nicht aufjauchzen sollen vor Lust und Freude. Alle Glieder reckten sich, als ob sie neu gestählt wären.

Aber im nächsten Augenblicke auch schon wieder das Gefühl des Alleinstehens, des Verlassenseins! Ohne Freund, ohne Anhalt und Stütze in dem weiten Lande, eigentlich auch ohne bestimmten Zweck als den, sich eine Existenz zu schaffen, befällt den Einwandernden unwillkürlich die beunruhigendsten Zweifel über die nächste Zukunft. Dazu wirkt die Physiognomie der Stadt überraschend auf die Ankommenden ein. Man kann Paris, London und viele andere große Städte gesehen haben, man kann das Leben und Treiben aller großen Residenzen Deutschlands genau kennen – hier ist Alles fremd, Alles neu, großartiger und imposanter als alles bisher Gesehene. Man fühlt sich gedrückt oder, um einen gut deutschen Ausdruck zu brauchen, verblüfft bei all’ diesen Wundern der Natur und des menschlichen Geistes.

Und das erste Willkommen seitens Amerikas ist wahrlich nicht geeignet, diesem Verblüfftsein ein Ende zu machen. Schwindler aller Art umkreisen die Ankommenden, in denen sie ein Opfer ihrer Habgier zu finden hoffen. Sogenannte Agenten deutscher Einwanderungs- oder Transportgesellschaften, Commis von Dampfschiff-Compagnien, Verkäufer von Farms (ganz nach Belieben, vollständig oder zum Theil cultivirt, mit und ohne Inventar) stürzen auf den Einwanderer los mit ihren Offerten und suchen auf jede mögliche Weise das Zweckmäßige ihrer Anerbietungen zu beweisen. Warne Deine Freunde bei Zeiten vor diesen Leuten; selbst wenn sie gerichtlich vidimirte[WS 3] Documente vorlegen, Zeugnisse bekannter Firmen und andere Beweise für ihre Ehrlichkeit und Solidität bringen – es ist Alles Charlatanerie, Schwindel, Alles „Humbug“, wie es der Amerikaner nennt.

Aber ich wollte Dir von unsern Landsleuten und ihrem Leben erzählen. Ich komme später schon zurück auf die Details der Schäden und Fallen, die den Einwandernden von allen Seiten bedrohen. Auch über das Schaffen und Treiben der Deutschen gebe ich Dir vorläufig nur Allgemeines, wie ich es theils aus eigener Anschauung, theils aus einem hier erschienenen trefflichen Buche eines Deutschen über „Deutsche Einwanderung“ kenne, um dann in die Einzelheiten ihrer geschäftlichen und geistigen Existenz überzugehen.

Die große Masse der Einwanderer vertheilt sich in die westlichen Staaten als Landbauer. Sie kaufen sich in der Nähe von Leuten aus ihrer Gegend ein Blockhaus und ein paar Acker bereits urbar gemachtes Land von einem englischen Einwanderer, der immer nur darauf wartet, bis ein Abnehmer kommt, damit er weiter in den Wald könne. Wo mehrere Deutsche sich zu einer Ansiedlung zusammenthun, da fangen sie von wilder Wurzel an. Solcher deutschen Ansiedlungen giebt es unzählige. Wo erst ein paar sitzen, da ziehen sie in kurzer Zeit noch mehrere aus ihren Geburtsörtern in Deutschland und von den übrigen an sich, die durch das Land fahrten und vielleicht erst bei ihnen in den Dienst treten. Im Umsehen ist eine Ansiedlung entstanden, die sich meilenweit hinzieht. Ein Plan wird bei diesen Anlagen nur dann befolgt, wenn sie von einer Ansiedlungsgesellschaft geleitet werden, gewöhnlich baut sich der Ankömmling sein Haus dahin, wo er ein gut Stück Land bekommen kann.

Es ist anziehend, dem Leben und Treiben in diesen neuen Ansiedlungen zuzusehen. Während in der Mitte schon die Kirche feststeht und man sich über den Prediger und die Kirchenverfassung beräth, schlägt man an den Enden noch die Bäume nieder und die Nachbarn eilen herbei, unter Lust und Fröhlichkeit die Blockhütte zusammen zu setzen. Und merkwürdig ist es dann, wie bald den Deutschen, der vorher noch so hingebend und unsicher war, ein Gefühl der Selbstständigkeit und eigenen Würde überkommt, so bald er ein Stück vom Erdboden sein eigen nennt. Dann tritt er fest auf, da giebt er seine Meinung in bestimmter körniger Weise, und dies erste frische Gefühl, daß auch er ein ganzer Mann ist, verführt ihn häufig zur argen Hartnäckigkeit, und daher kommt es, daß selten der kleine Krieg zwischen den neuen Hütten ruht. Von Außen nehmen sie sich in den ersten Jahren nicht gefällig aus.

Die graue Einförmigkeit der Blockhäuser, die rohen Einfriedigungen der Felder, diese gräßliche Augenqual, die angebrannten dürren Bäume, der Anstrich von Verwilderung, den das ungebaute Land noch hat, die wenigen Menschen, die zwischen den nicht nahe gerückten Wohnungen sich sehen lassen, – das alles giebt einer solchen Ansiedlung mitten im wogenden grünen Walde das Ansehen der Oede und Verbannung. Auch ist der Anfang mühselig. Die härteste Arbeit, Siechthum und Elend drückt den Ansiedler und seine Frau danieder, und vom englischen Nachbar haben sie vielleicht etwas Hülfe, niemals aber freundlichen Zuspruch. Aber sobald die Kinder zu laufen anfangen, gebt es besser, am Ende des dritten Jahres ist man sorgenlos, nach sechs Jahren bereits in gutem Stande und nach zehn Jahren wohlhabend. Und in der Zeit haben sich die Männer durch Umgang mit älteren Ansiedlern, durch Zeitungslesen, durch Theilnahme an öffentlichen Vorlesungen zu selbstständigen Bürgern Amerikas herangebildet, und ihre Frauen das Wesen der wohlhabenderen deutschen Bürgerfrauen angenommen. Wo die Deutschen zerstreut wohnen, nehmen sie äußerlich wohl englisch-amerikanische Sitten an, bleiben sonst aber deutsch. Wo ihrer mehrere zusammenwohnen, wie es gewöhnlich ist, da halten sie daran fest, sich in deutscher Weise fortzubilden; die Bildungsmittel, als Bücher, Schullehrer, Vorträge, gehen ihnen aber sehr ab. Um Politik bekümmern sich die deutschen [42] Bauern viel zu wenig, manche sind ganz theilnahmlos darin und überlassen es dem Yankee, ihr Beamter zu sein.

Diejenigen unter den Einwanderern, welche in den Städten ohne Geld und Kenntnisse sitzen bleiben, fangen ärmlich an; sie finden zwar bald Verdienst und haben reichlich zu leben, bequemen sich aber auch zu den schmutzigsten Arbeiten und kaufen die schlechtesten Lebensmittel. Auch die Dienstboten bestehen aus Irländern oder Deutschen, letztere werden natürlich bei weitem vorgezogen. Diese Leute, welche ein gutes Dritttheil der deutschen Bevölkerung ausmachen, sind es, von denen englische Amerikaner am liebsten ihre Mißachtung gegen die Deutschen hernehmen; denn die englischen sind der Regel nach entweder Loafer[WS 4] oder sie betreiben ein größeres Geschäft, zu den kleinen schmutzigen Arbeiten können sie sich nur schwer verstehen. Für Kirchen- und Stadtangelegenheiten lassen diese ärmern Deutschen sich dann und wann in Bewegung setzen. Es giebt eine Menge Wirthshaushelden unter ihnen, jedoch sehr selten einen bloßen Herumstreicher. Manche, welche in Deutschland mäßig waren, verfallen hier in die Gewohnheit des Trinkens. Wegen der Giftstoffe aber, die den gebrannten Wassern und eingebrachten Weinen beigemischt sind, sowie des Wechsels und scharfen Eindrucks des Klimas wegen, entsittlicht das Trinken in Amerika viel mehr, als in Deutschland, und bringt Manchen in ein frühes Grab. Einige der ärmeren Deutschen verheirathen sich mit englischredenden Mädchen. Es soll aber der Regel nach nicht gut thun, weil der Deutsche zu viel Thätigkeit von der Frau und sie von ihm zu viel Feinheit und Vergnügen verlangt. Die Amerikanerin heirathet aber gern den Deutschen, weil er brav und warmherzig ist und ihr und den Kindern ein sicheres Fortkommen bereitet.

Selten ist es, daß unsere Landsleute auf dieser niedrigen Stufe, über welche der gewöhnliche Irländer nicht hinweg kommt, mehr als ein paar Jahre bleiben. Sie erwerben sich bald etwas Geld und gehen dann entweder mit Ansiedlungsgesellschaften, die sich fortwährend in den Städten bilden, nach dem Westen, oder fangen ein größeres Geschäft an. Letzteres wird ihnen nicht schwer gemacht, da in Gewerben unbeschränkte Freiheit herrscht und der Amerikaner in Geschäften großes Zutrauen schenkt und nimmt. Nächst dem Landmann geht es nun diesen Städtern am besten. Höhere Anregung fühlen sie nicht besonders in sich, und ihre Geschäfte gehen gut und ohne viel Sorge und Arbeit. Die jüngeren unter den Deutschen fangen indessen schon an, verwegener in ihren Unternehmungen zu sein, und tummeln sich in allen Arten von Geschäften umher. Freudig zu sehen ist es insbesondere, wie männlich und anständig sich hier die jungen Handwerker entwickeln, welche in Deutschland oft so erniedrigend behandelt werden. So klug und ehrenwerth aber auch dieser mittlere Bürgerstand, wie man in Deutschland sagt, in Amerika ist, so schwer ist er für eine allgemeine Sache zu begeistern. Erst allmählig fangen sie an, um die Politik sich gleich den übrigen Amerikanern zu kümmern. Weil sie aber in ihren Häusern deutsches Familienleben und deutsche Geselligkeit rein und gemüthlich erhalten und mit dem Yankee nur in Geschäften zu thun haben wollen, so geben sie dem Deutschgesinnten die sicherste Hoffnung.

Blätter und Blüthen.

Auch ein Diebsfänger. Constantinopel besitzt einen geheimen Polizeimann, der sich an Schlauheit und Kühnheit mit den berühmtesten seiner deutschen und französischen – Kunstgenossen sehr wohl messen kann. Er heißt Dindar Aga und war, gleich manchem andern gefürchteten Diebsjäger, in früherer Zeit selbst ein Uebelthäter. Während er aber Strafe für seine kühnen Griffe im türkischen Arsenal auf Cypern erlitt, erkannte er plötzlich das Unrecht, das er bis dahin sich hatte zu Schulden kommen lassen, wie er gleichzeitig einsah, der mahomedanische Glaube habe – für ihn – Vorzüge vor dem christlichen, in welchem ihn seine christlichen Aeltern hatten erziehen lassen. Er bekehrte sich deshalb zu den Lehren Mahomed’s und ward unter der Bedingung aus dem Gefängnisse entlassen, daß er seine vielfachen Erfahrungen zu Gunsten des Rechts und der Gerechtigkeit verwende. Hier unter tausenden ein Beispiel, wie er dabei zu Werke ging.

Vor mehreren Jahren wurden der Gemahlin des österreichischen Gesandten Diamanten von großem Werthe durch einige ganz besonders schlaue und freche Diebe gestohlen. Für die Wiedererlangung des Schmuckes setzte man eine bedeutende Belohnung aus und unser Herr Dindar erhielt Auftrag die Diebe zu ermitteln. In den nächsten acht Tagen schon hatte der Polizeimann, dem die Natur eine ungemein feine Nase gegeben, eine Spur von den Thätern ermittelt. Es waren mehrere und da sie die Juwelen nicht wohl in Constantinopel zum Verkaufe ausbieten konnten, hatten sie sich vorgenommen dieselben nach Teheran (in Persien) zu bringen, wo sie den Schmuck bald und zu hohem Preise zu verwerthen hofften. Dindar erfuhr, welchen Weg die Diebe auf dieser Reise nehmen wollten und als dieselben in Kars angekommen waren, erschien – ein Handelsmann aus Kurdistan in hoher Mütze von schwarzem Schaffell und langem Kaftan, in dem Caravanseraï, in welchem sie ausruheten, und wußte im Gespräche ihnen pfiffig das Geständniß abzulocken, daß sie Diamanten zu verkaufen hätten. Der angebliche Handelsmann, der kein anderer war als unser Freund Dindar, bot für die Edelsteine eine hübsche Summe, um den Verkäufern die beschwerliche weitere Reise nach der Hauptstadt des Schahs zu ersparen. Nach langem Feilschen willigten die Diebe ein, die Diamanten für neunzigtausend Piaster (etwa sechstausend Thlr.) zu verkaufen; unter scheinbarem Zögern brachte der Handelsmann einen schweren Lederbeutel hervor und zählte daraus die Summe auf. Das Geld aber war von Falschmünzern in England oder Rußland fabrizirt und vor einiger Zeit in Constantinopel weggenommen worden; der schlaue Dindar hatte sich mit einem großen Vorrathe solchen falschen Geldes versehen und war sonach im Stande die Diamanten sehr billig zu kaufen.

Die Diebe verließen Kars seelenvergnügt und traten [43] ihre Rückreise an; an dem Orte aber, wo sie das erste Mal Halt machten, kam einigen der Schlauesten plötzlich jener Handelsmann verdächtig vor, der ihnen die Reise nach Teheran erspart hatte; sie besahen das Geld genauer, mit dem er sie bezahlt hatte und überzeugten sich, daß es falsches sei. Augenblicklich jagten sie nach Kars zurück und sie trafen richtig den betrügerischen Kaufmann in dem Caravanseraï noch an, wo er ruhig seine Pfeife rauchte. Sie fielen wüthend über ihn her, nahmen ihm die Diamanten wieder ab, prügelten ihn entsetzlich mit Zäumen, Gurten und Pfeifenrohren, unter vollständiger Billigung der Umstehenden, denen sie erzählten, wie sie betrogen worden, gaben aber weder das erhaltene Geld zurück, noch machten sie Anzeige bei dem Richter, – sie hatten ihre triftigen Gründe dazu. Dann zogen sie weiter nach Teheran.

Der geprügelte Dindar mußte einen neuen Plan erfinden, wie er zu den Diamanten gelange. Er bestieg sein Pferd trotz den schmerzenden Gliedern und ritt so schnell als möglich. Nach zwei Tagen konnte sein Pferd nicht weiter, er kaufte ein anderes von einem Bauer und jagte so unermüdlich weiter, daß er vor den Dieben noch auf den weiten Ebenen Persiens ankam. Er wußte recht wohl, was er zu thun hatte. Er begab sich zu den ersten schwarzen Zelten von Turkomannen, die er antraf und dem Führer dieser Schaar, der Sultan Murad hieß, erzählte er unter Jammern und Wehklagen, wie schlimm es ihm ergangen. Er habe außerordentlich schöne Edelsteine in Kars an einige Handelsleute verkauft, aber die Diebe und ungläubigen Hunde hätten ihm mit Gewalt das Geld wieder abgenommen, das sie ihm bezahlt, und als er sie bei dem Kadi (Richter) in Kars verklagt, hätte dieser von den Dieben sich bestechen lassen, so daß er ihm nicht blos nicht zu seinem Gelde verholfen, sondern mit Schlägen ihn hinweggetrieben. Da wäre denn dem trostlosen und gemißhandelten Gläubigen Dindar nichts übrig geblieben, als in den Staub des Turkomannenlager sich niederzuwerfen, den Speer des Häuptlings zu erfassen, den Saum von dessen Gewand zu küssen und den tapfern und siegreichen Sultan Murad, vor dem die Welt zittere, anzuflehen, daß er sich an die Spitze seiner unbesieglichen Krieger stelle und die Räuber aus dem Wege nach Teheran überfalle. … Dindar setzte hinzu, das Geld, das ihm die Räuber abgenommen, belaufe sich auf neunzigtausend Piaster und wenn er nur die Juwelen zurückerhalte, wolle er gern das Geld seinem muthigen Helfer überlassen, den er schließlich bei dem Barte seines Vaters und dem Salze der Gastfreundschaft beschwur, ihn zu schützen und zu rächen.

Der Turkomannen-Häuptling fühlte ein menschlich Rühren und die Piaster verfehlten ihre Wirkung nicht. Er verstand sich dazu, Dindar’s Feinde zu züchtigen und ihm die Edelsteine wieder zu verschaffen; darum riß er sofort den Speer heraus, der vor seinem Zelte in den Boden gestoßen war, schwang sich auf sein Pferd, das ihn schon zu manchem Kampf getragen hatte und rief seine jungen Männer zu sich.

Als die Diamantendiebe aus dem letzten Gebirgspasse in die Ebene herauskamen, sahen sie sich zu ihrem Entsetzen von einer Schaar turkomannischer Reiter überfallen. Mehr als die Hälfte von ihnen fiel unter den krummen Säbeln und unter den Lanzen der Krieger Sultan Murad’s und die Ueberlebenden wurden, nachdem sie vollständig ausgeplündert, als Sclaven unter der wilden Horde behalten. Gegen Dindar hielt der Häuptling getreulich was er versprochen: die Diamanten wurden ihm zurückgegeben. Sofort machte unser Freund sich auf den Weg nach Constantinopel; dort überreichte er die Juwelen der Bestohlenen und empfing die verheißene Belohnung. Der Häuptling der Turkomannen begnügte sich mit den neunzigtausend – falschen Piastern.

Poesie und Wirklichkeit. Die von den Romanschreibern, namentlich von Cooper herrührenden und weit verbreiteten Schilderungen und Nachrichten über die Indianer werden in den so eben erschienenen „Briefen eines Deutschen aus den Vereinigten Staaten“ als abgeschmackte, aller Wahrscheinlichkeit entbehrende Phantasiebilder hingestellt. Ein Berichterstatter über den zwischen Gouverneur Ramsay und den Dacotah’s im vorigen Jahre in Minnesota bei Traverse des Sioux abgeschlossenen Friedensvertrag äußert sich in dem Jahrbuche für Minnesota Seite 31 folgendermaßen über diesen Gegenstand. „Aus den übertriebenen Indianischen Fictionen in einen elenden, wirklichen Wigwam (Indianer-Zelt) zu gerathen, ist der tiefste Fall seit dem von Adam. Wenn es wirklich nur ein Schritt ist von dem Erhabenen zu dem Lächerlichen, so ist es ein senkrechter und langer Schritt. Es gibt kein sichereres und untrüglicheres Mittel, dem lesenden Publicum jetzt und für immer die Ideen von „Indianischer Romantik“ zu vertreiben, als einem mit den Indianern gepflogenen Friedensvertrage beizuwohnen!“ Der Schreiber des Vorstehenden lebte vom 30. Juni bis 6. August umgeben von vielen Hunderten von Indianern, welche mit Weib und Kind, Hab und Gut nach Traverse des Sioux gekommen waren, und hatte daher hinlänglich Gelegenheit, deren liebenswürdiges und chevalereskes Benehmen kennen zu lernen.

Wie unbeschreiblich romantisch würde es Dir vorkommen, in einem engen bis auf den Erdboden reichenden, mit erstickendem Rauche gefüllten Zelte mit noch zehn oder zwölf Personen zu wohnen, welche ihre Kleider niemals waschen, ihre Lagerfelle oder Decken kaum jemals ausschütteln, wie das Vieh in den Ställen ungenirt umherliegen, von Ungeziefer strotzend, dieses mit naiver Ungezwungenheit sich gegenseitig absuchen und gleich Affen mit den Zähnen zerbeißen, „weil es sie ja auch gebissen habe?“ Wie würde Dir ein Gericht Hundefleisch, Moschusratte, am Flusse todt aufgelesener Fische oder in den Schalen gekochter Schildkröten munden, nachdem die sittige[WS 5] Wirthin den Dir bestimmten hölzernen Eßnapf aus ganz besonderer Rücksicht für das Reinlichkeitsgefühl eines Weißen mit einer Hand voll Gras von ihrem Lager und dann noch mit einem Zipfel ihres Röckchens ausgewischt hatte, welches seit einem halben Jahre, weder bei Tag noch bei Nacht von ihrem zarten Leibe gekommen war?

Der viel gerühmte Stoicismus der Indianer und ihre gepriesene Beharrlichkeit und Ausdauer in Ausübung der Vergeltung für empfangene Beleidigungen sind ebenso lächerliche Uebertreibungen wie die übrigen schon erwähnten romantischen Charakterschilderungen derselben; denn sie lassen sich nicht allein durch ihre Habsucht verleiten, [44] nach erhaltenen Geschenken oder geforderten Gaben verschiedener Art der Blutrache für gemordete Verwandte zu entsagen, sondern ertragen auch geduldig Prügel oder laufen feig davon, wenn ein herzhafter Weißer sie mit dem Stocke für Frevel oder Unarten züchtigt. Ich lernte verschiedene unternehmende Hinterwäldler im Indianergebiete kennen, welche schon seit funfzehn bis zwanzig Jahren sich mitten unter den Rothhäuten angesiedelt, recht ansehnliche Farmen eingerichtet und sich bei jenen durch Muth und Entschlossenheit so hohe Achtung verschafft hatten, daß sie von denselben niemals ernstlich belästigt wurden. Zu meiner größten Verwunderung (ich war nämlich auch noch der Meinung, daß ein Schlag bei den Indianern, wie bei den alten Deutschen, nur durch den Tod des Beleidigers gesühnt werden könne) hörte ich von allen ersten Ansiedlern, daß sie ihre braunen Nachbarn stets am sichersten durch Anwendung des Stockes in gehöriger Entfernung gehalten hatten, und daß jene, wenn sie namentlich durch Branntwein aufgeregt und theils unter einander, theils mit den Weißen in Streit geraten wären, immer durch eine gehörige Tracht Prügel in die Schranken der „Convenienz“ zurückgebracht worden wären! Die weißen Vorläufer der Civilisation lachten über die Maßen über meine schwachen Ueberbleibsel von Achtung vor indianischer Ritterlichkeit; denn langer Umgang mit den Eingeborenen läßt sie dieselben für nicht viel besser als übermüthige Affen betrachten.

Zum Schlusse dieses unwillkürlich lang gewordenen Indianerbriefes will ich Dir noch ein Pröbchen von indianischer Ehrlichkeit und Treue gegen die nächsten Stammverwandten mittheilen, welches ich wörtlich aus der Juni-Nummer des „Dacotah-Freundes“ von 1852 übersetze. Der Artikel ist überschrieben: „Pferdediebe.“ „Durch soeben von den Prärien eingelaufene Nachrichten erfahren wir, daß sechs Dacotahkrieger von den Prärien sich nach dem Missouri aufmachten, um Pferde zu stehlen. Sie waren glücklich in ihrer Unternehmung und theilten auf dem Rückwege die Beute unter sich, wobei sich jedoch Einer von der Gesellschaft für übervortheilt hielt. Als in der nächsten Nacht die übrigen fünf schliefen, bemächtigte er sich ihrer Gewehre und erschoß sie sämmtlich oder glaubte vielmehr dies gethan zu haben, und ritt mit den Pferden davon, in der Absicht, sie für sich zu behalten und in das Lager der Seinigen zurückgekehrt vorzugeben, daß seine fünf Gefährten von Feinden erschlagen worden wären. Allein zu seinem nicht geringen Erstaunen holte ihn einer der Todtgeglaubten, welcher durch den erhaltenen Schuß nur betäubt worden, bald wieder zur Besinnung gekommen war und seine Spur verfolgt hatte, an seinem nächsten Ruheplatze ein, schlug die gleichmäßige Theilung der gestohlenen Pferde unter beiden vor und versprach dafür, die Lüge des Mörders nach der Heimkehr durch sein Zeugniß zu unterstützen. Der Antrag wurde angenommen und beide setzten den nächsten Tag über ihre Reise gemeinschaftlich fort; allein schon in der folgenden Nacht erhielt der schon Verwundete einen zweiten, besser berechneten Schuß, worauf der Missethäter wieder aufbrach und endlich bei den Seinigen angelangt erzählte, daß die Besitzer der gestohlenen Pferde ihn und seine Gefährten auf dem Rückwege überfallen und alle die letzteren getödtet hätten! Bald jedoch erschien der zum zweiten Male Gemordete im Lager von „Donnergesicht,“ eines benachbarten Häuptlings, und verklagte den Raubmörder, welcher sich sogleich, als er dies erfuhr, flüchtete, allein auch bald von den Angehörigen der Gemordeten verfolgt wurde. Bei Abgang der Nachricht von dieser Greuelthat wußte man noch nichts von seinem Tode, doch wird er demselben wohl schwerlich entgehen.“

Gustav Heubner’s vaterländisches Schauspiel: Wittekind, vor Kurzem in Leipzig erschienen, erfährt in der neuesten Lieferung der „Blätter für literarische Unterhaltung“ eine sehr ausführliche und glänzende Besprechung, worin das schöne und reiche Talent des Dichters die vollste Anerkennung erhält. Der liebenswürdige Verfasser, bekanntlich früher Prediger, lebt jetzt als Kaufmann in Plauen (Voigtlande). Wittekind wird, wie wir hören, in Leipzig nächstens zur Aufführung kommen.

New-York scheint für den Maler noch ein guter Markt zu sein, besonders da, wie die amerikanischen Blätter offen gestehen, die Gemälde nach der Größe und den Rahmen beurteilt werden. Die New-Yorker Art-Union hielt im December vorigen Jahres ihre jährliche Auktion und erlöste aus ungefähr 400 Bildern 36,000 Dollars. Es wurden einzelne Bilder, die kaum 50 Dollars werth waren, für 40 Dollars ausgesetzt und bis 3–400 Dollars aufgetrieben, „Dahin – Dahin, laßt uns etc. etc.“

Was in Amerika ein Schneider werden kann. Vor ungefähr 20 Jahren trafen sich in New-York zwei Freunde, von denen der eine eine Schneiderwerkstatt besaß. Der letztere zeigte dem andern einen vorübergehenden jungen, ihn grüßenden Manne mit den Worten: „dieser war mein bester Vorschneider, will sich aber jetzt zum Narren machen und Advocat werden.“ – Der damals vorübergehende ehemalige Schneider ist der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten, Fillmore. – E. K.

Briefkasten.

St–r. in H. Gut gemeint aber nicht recht passend. Folgt in einigen Tagen retour. Von den beiliegenden Kleinigkeiten dürften einige wohl benutzt werden. – Sch. in Lg. Das Eine zu lang, das Andere zu flüchtig. Besseres liefern. – E. R. in L. „Und deshalb Räuber und Mörder?“ Liegt zum Abholen bereit. – Ln. in Fkt. Wir baten um eine kleine Novelle, Sie sandten eine Jugenderinnerung, die für das größere Publikum schwerlich von Interesse ist. Das Herz erwarten wir; bitten überhaupt uns nicht zu vergessen. – Hz. in D. Herzlichen Gruß und Dank. Antwort nächste Woche. – L. St. in W. Haben mit bestem Dank empfangen und werden nächste Woche ausführlich schreiben oder selbst kommen. Die Redaction.

Etwaige Einsendungen erbitten unter der Adresse: Redaction der Gartenlaube in Leipzig.

Anmerkungen (Wikisource)

- ↑ Lazzaro Spallanzani, italienischer Priester, Philosoph und Universalwissenschaftler (1729–1799) (Quelle: Wikipedia)

- ↑ Vorlage: nördlichsten

- ↑ beglaubigt (Quelle: Duden online)

- ↑ Faulenzer (Quelle: LEO - Online-Wörterbuch Deutsch-Englisch)

- ↑ sittsam, tugendhaft (Quelle: Duden online)