Der Malerpoet

Der Malerpoet

J. A. Beringer

By

1910

Mit Genehmigung von E. A. Seemann, Leipzig

Über Hans Thomas Kunst und ihre Volkstümlichkeit in Deutschland kann hier nichts Neues gesagt werden. Es ist eine allbekannte Tatsache, daß die Eigenschaften der malerischen und der graphischen Werke Thomas gerade dem entsprechen, was wir als deutsche Eigenschaften und Eigentümlichkeiten zu erkennen und zu betonen geneigt sind: ihre schlichte, einfache Sprache, ihre Eigenart und Reinheit in Auffassung und Ausdruck, ihr Humor und ihre Würde, ihre Liebe zum Einzelnen und ihre umfassende, weltweite Bedeutsamkeit, ihre frische, harmlose Natürlichkeit und ihre zurückhaltende Weltferne, ihre zupackende, unmittelbare Art und ihre wunderliche Versponnenheit und Verträumtheit bis ins Mystische, ihr Wirklichkeitssinn und ihr Dichterisches.

Thoma ist als Künstler eine elementarische Erscheinung. Er ist urtümlich. Plötzlich hebt sich, aus uns dunkeln und unerforschlichen Anfängen und Untergründen, sein Wesen in seinem Lebenswerk zu lichten, fast unbegreiflichen Höhen. Ungehemmt und unabgelenkt von den lockenden Aussichten gefälligen Tagesdienstes, entwickelt er in zäher und treuer Arbeit sein nur ihm Eigentümliches aus einfachen Anfängen zu gebietendem und strahlendem Glanz. Diese überwältigende Treue und das empfindsame Verantwortlichkeitsgefühl vor sich selbst und vor der Würde der Kunst gibt seinen Schöpfungen den Stempel der Einheit und Weihe, prägt ihrer schlichten Unmittelbarkeit den Charakter der Größe auf und läßt ihre Natürlichkeit im Glanz allumfassender Kraft und Vollendung erstrahlen. Das bildnerische Werk Thomas ist geradezu von einer religiösen Inbrunst der Liebe und des Glaubens an die Reinheit und Heiligkeit der Erscheinungen der Welt getragen. Die Ehrfurcht vor dem Walten des großen Pan, vor dem Allvater der Natur, vor dem Göttlichen des Webens und Geschehens in der Menschheit, vor dem Geist alles Seienden beseelt seine Schöpfungen aufs anmutigste und bedeutungsvollste. Das macht sie volkstümlich, d. h. verständlich und liebenswert bei Hohen und Niedern, bei wissenden Kennern und naiven Liebhabern, bei Weisheit und Einfalt.

Thoma ist der Meister der Freiheit. Er löste sich und seine Kunst vom Zwange der Regeln und der Richtungen. Er weiß sich im Einklang, in der Harmonie mit der Welt und mit der Gottheit. Sein Wesen ist nicht gebrochen durch den Zwiespalt, der zwischen Natur und Geist seit alten Zeiten sich auftut. Ein Sonntagskind, sieht Thoma die Welt mit den unschuldigen Augen einer reinen Kinderseele, gestaltet er seine Schöpfungen, Bilder und Zeichnungen mit dem Vertrauen und der Harmlosigkeit einer vom reinen Geist der Natur getriebenen Kraft. Er ist ein Werkzeug der Volkskraft, unschuldig und groß, wie diese, und geheimnisvoll in ihrem Ursprung, Walten und Wirken.

Das weiß Thoma. Er hat es selbst ausgesprochen, als bei seinem 70. Geburtstag die Welt mit ihren Ehrungen an ihn herantrat. Damals sagte er in seiner Bescheidenheit, ergriffen und erschüttert von den Eindrücken: „Es würde wie ein Druck auf mir liegen, wenn ich nicht annehmen dürfte, daß dies Fest aus der Freude an der Kunst hervorgegangen ist. So denke ich auch, daß, wenn man mich feiert, es nicht deswegen geschieht, weil ich etwas Neues, unbekannt Fremdes gebracht habe, sondern deshalb, weil ich dem Volke einen Teil von dem erhalten und vielleicht wiedergebracht habe, was es als sein Eigentum empfinden, als sein Eigenes erkennen, verstehen und manchmal auch lieben kann. Ich habe das, was ich geben konnte, aus der Gemeinsamkeit des Volksgefühls schöpfen können, aus dem geistigen Gut, an dem wir alle teilnehmen.“ –

Das Urtümliche, aus den tiefsten Quellgründen des Volkstums aufsteigende Schaffen Thomas würde durch die Einflüsse der akademischen Ausbildungszeit und durch die Einwirkungen des an Arbeit, Suchen, Sammeln und Gestalten reichen Lebens

(1892)

nicht so einfach, so natürlich geblieben sein, wenn es sich nicht immer wieder gestärkt und erfrischt hätte an dem heiligen Born, aus dem die reinsten Freuden entspringen: an der Familie, an der Heimatnatur. Diese sind Thomas „große Akademie“. Thoma hat eigentlich nie etwas anderes gemalt, als was er diesen beiden Kreisen im weitesten Sinne entnommen hat. Allerdings hat er dann kraft seiner Größe als Mensch und Künstler diese Anschauungen ins Weltbild erweitert.

Da sind zunächst seine Bildnisse zu nennen. Mit ganz wenig Ausnahmen hat Thoma, außer von sich, seinen Familienangehörigen und einigen befreundeten Personen, Bildnisse im weiteren Sinn geschaffen. Aber welche Fülle und Bedeutung hat er innerhalb dieser Begrenzung entfaltet! Zahlreich sind seine Selbstbildnisse, mit denen er die Hauptpunkte seines Lebens festlegt, von der Bleistiftzeichnung des Sechzehnjährigen an durch alle Lebenszeiten bis zu den Bildern seines Patriarchenalters. Ganz besonders stark sind auch die Bildnisse seiner Mutter und Schwester, seiner Frau und seiner nächsten Freunde Eiser und Küchler. Mit einer Dürerischen Kraft und Tiefe des Ausdrucks sind hier die Anschauungen zum Typus gesteigert und doch wieder aus der dem Typischen eigentümlichen Zurückhaltung und Ferne durch irgend eine anmutende Zugabe – und wäre es nur ein Blütenzweig, ein Blumenstrauß oder ein lauschiger Waldhintergrund aus der Heimat – in warme, herzlich trauliche Nähe gerückt. Immer wieder kehren die Darstellungen aus seinem Familienkreise in mannigfacher Wandlung und Verwendung in seinem Werk auf: die Mutter, die mit vertrauender und schützender Liebe das Werden und Wachsen ihres großen Sohnes betreute, als Märchenerzählerin, als Religionslehrerin, als schicksalgebietende Norne, eben als die Mutter, die ihm die weite und doch geschlossene Weltanschauung gab; dann die stattlich schöne Gattin als blumenliebendes Mädchen, als treueste Hüterin der Kinder, als Gärtnerin (Giardiniera), als Römerin, als die gütige Huldin seines Lebens und Schaffens; ferner die Schwester als Nähende, als Briefschreiberin, als der treue, fürsorgliche Geist des Hauses, dessen Enge doch die ganze, weite Welt seines Schaffens umfaßt. Wenn der Künstler auch nur einmal Gelegenheit hatte, in dem Bildnis seines Landesherrn ein Abbild von der großen Welt des schönen Scheines zu geben, in den charaktervollen Bildnissen seiner Familie, seiner Schwarzwaldheimat hat er ein Stück Welterscheinung entfaltet, die ebenso sehr sein ganzes künstlerisches Schaffen befruchtet, wie rein erhalten und auch für künftige Zeiten groß gemacht hat.

Das wundersame Heimatgefühl, das allen Werken Thomas eigen ist, geht aus der Verwurzelung seines Schaffens mit dem gemütvollen Herzschlag hervor, der das Leben seiner Kunst speist. Aus der Wärme, mit der er die persönlichen Dinge des Alltags, der schlichten Umwelt umfängt und an seinem von Treue und Liebe überquellenden Herzen belebt, strömt der warme Hauch auch zu den Beschauern über. Wir fühlen, hier ist einer, der nicht nur mit den geschärften und geübten Sinnen des Künstlers den Erscheinungen der Welt gegenüber steht und sie mit großem Können wiedergibt, sondern der den Gestaltungen sein innerstes, blutwarmes Leben verleiht aus Ehrfurcht vor allem Geschaffenen, in der Vertrautheit mit den Dingen und in der Liebe zu allem Bestehenden, die der Untergrund jedes Gemeinsamkeitsgefühles sind. Das künstlerische Spiel, aus dem Thoma sein Schaffen hervorgehen sehen möchte, ist das tiefsinnige kindliche Spiel, das sich frei weiß vom Zwange der Gewalt jeder Art, ist der Himmel, in dem das Paradies des Friedens und der Freude blaut, ist die Heimat aller derer, die der Schönheit der Welt, wie die reine Kunst sie offenbart, freie, unvoreingenommene und empfängliche Sinne und Herzen noch entgegenzubringen vermögen.

Diese Heimat des Herzens und der gesunden und reinen Sinne ist eine eigentliche Heimat des Kindersinnes. Es ist nicht ohne tiefe Bedeutung, daß Thoma das unschuldige und deshalb

großartige Wesen des Kindes so wundervoll in seinen Kinderdarstellungen zu gestalten weiß: in seinen Engel- und Puttenwolken und Kinderfriesen, in seinen mütterlich bewahrten und betreuten Kindern, in seinen Kinderbildnissen usf.

Wollte man aber wissen, wo die eigentliche Heimat Thomas liegt, die Heimat, nachdem er das Kinderland seiner Jugend verlassen und in das Leben, in die große Welt des Ringens und Siegens eingetreten ist, so gibt er selbst uns ganz schlicht und treffend die Antwort: „Überall, wo ich gerade war, fand ich es schön.“ – Er fand seine künstlerische und seelische Heimat in seiner einsamen, abgelegenen Bergheimat, in Bernau, wie im maienschönen, silberüberwölkten Paris, im rauhen München, wie im freundlichen Frankfurt, im herrlich klaren Italien und im nebligen England und zuletzt im verantwortungsreichen Karlsruhe, auch wo sonst er immer weilte und schuf, denn überallhin brachte er sein mit der großen Natur in Einklang befindliches Wesen. Überall sah er Schönheit und Harmonie; denn sie waren in ihm. Und deshalb ist seine Kunst so heimatselig, so anmutend und friedvoll; denn sie ist getränkt und erfüllt von dem Weben und Walten seiner Seele, die in sich ruht. Man mag deshalb irgend eine seiner Landschaften vornehmen, immer wird man sofort den nur ihr zukommenden, eigentümlichen Ausdruck und Charakter gewahren: Thoma-Landschaft als Ausdruck einer bestimmten, in sich geschlossenen Persönlichkeit besonderer Art, mag sie nun deutschen, englischen oder italienischen Charakter haben. In Thomas starker Persönlichkeit schmilzt sich das Örtliche ins Allgemeingültige um. Linien, Farben, Raum, Luft und Licht sind mannigfaltig bedingt und bestimmt. Ihre Einheit im Künstlerischen liegt in dem Wesen des Künstlers beschlossen, der immer und jedesmal in einem Werk seine Welt offenbart.

In Thomas irdischer Heimat gilt noch der unbefangene Glaube an über- und außernatürliche Wesen und Kräfte. Das Landvolk sieht sie verkörpert in den frommen Glaubensgestalten und ihrem Widerspiel, den dämonischen Wesen, die noch aus Urzeiten her lebendig geblieben sind. Thomas treue Sohnschaft bewahrt noch diese Züge der Heimat. Wir erkennen es klar aus seinen religiösen und mythologischen Darstellungen. Wie kaum einer von heute hat Thoma den menschlich geistigen Vorstellungsinhalt des Christentums so schlicht treuherzig und unbefangen in die Kunst gerettet.

Mit einer ergreifenden Innerlichkeit ist das menschlich Große der Christusvorstellungen einfach und schlagend zur Darstellung gebracht, nicht als dogmatische Veranschaulichungen, sondern als durchlebte Wahrheiten, die, groß in ihren Stoffen und Grundlagen, auch wieder bedeutungsvoll und gewichtig zur künstlerischen Formung gelangen.

Noch reicher und beziehungsvoller sind die mythologischen und phantastischen Bildungen Thomas gestaltet. Auch sie sind gewachsen aus dem natürlichen Boden einfachen Erlebens, klaren Schauens und keineswegs hervorgegangen aus ausschweifenden, zügellosen Gedankengängen. In ihnen ist das holde Spiel mit Formen und Gestalten zur vollsten Anmut und Körperlichkeit verklärt. Die realistischen Darstellungen der Frühzeit lassen schon erkennen, wie leicht Thoma die Wirklichkeit ins Traumhafte umdeutet, wie er die Sprache des Alltags auf natürliche und ungezwungene Weise in seine Kunstsprache übersetzt und damit die natürlich gebliebene Sprache der deutschen Sage (Mythologie) neu belebt und die erstarrte (abstrakte) Formelwelt der Antike vermeidet.

Man erkennt, daß Thomas Heimat überall ist, wo durch hohe Gedanken und durch feine Sinne die Vorstellungen mit künstlerischen Mitteln sich schaubar machen lassen. Er sammelt mit seiner Hand und frommem, heiterm Sinn das „Wohlgefallen an der Schöpfung“ für die Menschheit ein. Er befreit sie von der Qual und Angst des Erdenlebens, indem er seine hellen und fröhlichen Gesichte mit geruhsamer Friedlichkeit und Würde vor unsern entzückten Augen und ergriffenen Seelen ausbreitet.

(Teilbild aus dem Triptychon „Am Quell“)

Er überbrückt mit seiner Kunst die zwischen Mensch und Natur entstandene Kluft durch die Liebe, mit der er beide umschlingt, durchdringt und einander entgegenbringt. Thoma ist ein Künder, nicht der Zeit und ihres Kampfes, sondern der Liebesmacht, die aus dem Unendlichen in diese begrenzte Zeitlichkeit strahlt, „den Menschen ein Wohlgefallen, die eines guten Willens sind.“ –

Ohne Einseitigkeit liegen der Kunst Thomas starke Gefühlswerte zugrunde. Sein Leben und Schaffen sind von seiner frühesten Jugend an von den köstlichen Geschenken beherrscht, die das echte Künstlertum ausmachen: Von einem ungemein starken Lebensgefühl, das die Dinge der Umwelt als große und bestimmte Lebenswerte und Lebensmächte wahrnimmt, von einer ebenso klaren, als reinen Anschauungskraft, die das formal und inhaltlich Bedeutsame im Einzelnen wie im Ganzen zu erkennen weiß, sowie von einer auch in den ersten tastenden künstlerischen Versuchen schon wahrnehmbaren Material-Geschicklichkeit, das Stofflich-Technische seiner Leistungen zu bewältigen. Von der rührenden Bleistiftzeichnung, mit der schon der Vierzehnjährige seine Mutter porträtmäßig abbildete, durch die hohe Zeit seiner ungeheuer reichen Schaffensjahre bis in die noch mit jugendlicher Frische und Fülle hervorbringenden Jahre seines Greisenalters hat er alle nur denkbaren Arten der Materialbehandlung und der bildnerischen Technik auf den Gebieten der bildenden Künste ausgeübt.

Aber in diesen mehr nachbildnerischen Eigenschaften ist Thomas Kunst nur in den Grenzbezirken erfaßt. Er hebt durch sein starkes Lebensgefühl, durch die eindringende Kraft und Wärme seines Erlebens seine Darstellung aus der Einzelerscheinung zum allgemein gültigen Typus. Er sättigt jedes seiner Werke mit seinem eigenen, bald geistig weit ausgreifenden, bald gemütvoll ansprechenden, dann wieder innig versenkten oder großartig gehobenen, immer aber ergreifenden und mitreißenden Schwung seelischer Bewegtheit. Das hebt Thomas Werk über jede Art nur technischen Künstlertums hinaus und gibt seinen Bildern den ebenso anmutig ansprechenden, wie auch machtvoll nachwirkenden Charakter. Diese Ausdehnung und Größe sichert dem Werk des Meisters seine Volkstümlichkeit bei jungen und alten, bei einfachen und hoch gebildeten Beschauern und Genießern seiner Schöpfungen. Die allzeit natürliche Gebärde, mit der diese Gaben der Kunst dargeboten werden, sind uns Geschenke aus der reinen Natur, wie die leuchtenden Blumen des Frühlings, die frohe Pracht des Sommers, die süße Frucht des Herbstes und die innerliche Stille und Heimlichkeit des Winters. Nur aus einer ganz natürlich gebliebenen, in voller Harmonie befindlichen, aus einer im reinen Einklang von Natur und Geist, Sinnen und Seele befindlichen Wesenhaftigkeit, die das Einzelne und das All als ein gleich Berechtigtes und Schätzbares liebt, kann solche Kunst hervorgehen. Nur dieser Kunst kann auch die allgemeine Liebe und Anteilnahme sich zuwenden, die das Werk Thomas heute schon – und auch fernerhin – als einen Ausdruck der edelsten und wesentlichsten Eigenschaften eines Volkes erkennen und schätzen lassen.

Zum 60. Geburtstag des Meisters hat der Dichter Liliencron die Antwort auf die Frage gegeben, was Thoma für das deutsche Volk bedeutet:

„Wer Du ihm bist? Sein deutscher Maler.

Die Liebe hat sich Dir gesellt,

Und dankbar beugen wir die Kniee

Vor Dir, Du stiller, treuer Held.“

Meine älteste Erinnerung ist, daß ich in einer Ecke unserer Schwarzwälderstube saß mit einer Schiefertafel und mit einem Griffel; es war noch vor der Zeit, da die Buben Hosen tragen dürfen. Ich machte Striche darauf durcheinander und freute mich daran, daß so etwas in meiner Hand lag, zu machen. Ich lief zur Mutter und zeigte es ihr; die Immergute störte meine Freude nicht, sie sah sich die Sache genau an, machte wohl noch ein paar Striche dazu oder davon und erklärte mir, das ist ein Haus, das ein Baum, ein Gartenzaun, der Kribskrabs ist der Gockel, der gerade kräht usw. Sie erzählte wohl auch noch eine Geschichte, was alles in dem Hause vorgehe, usf. So lief ich jedesmal mit der Tafel zur Muter, und sie mußte mir sagen, was ich gemacht habe. Bald kam auch Wille in mein Gekritzel; ich fügte die Striche zusammen, es wurde etwas daraus, was die Mutter deutlich als ein Schwein erkannte; auch ich sah es, und so war das Schwein meine erste künstlerische Errungenschaft. Bald kam auch der Unterschied zwischen Schwein und Roß zustande, ein großer Fortschritt! Freilich kam der neckischkritische Nachbar und erklärte, das sei kein Roß, das sei nur ein Esel, es habe zu lange Ohren, – das war die erste böse Kritik, die mich tief gekränkt hat. Es ist halt ein gewaltiger Unterschied zwischen liebend erkennenden Mutteraugen und kritischen Nachbarsaugen. – In der Zeit schnitt ich auch aus zusammengelegtem Papier Ornamente aus und freute mich an der Symmetrie, die in vielfacher Art herauskam. Ich saß oft stundenlang damit beschäftigt in einer stillen Ecke. Ein menschenfreundlicher Hausierer kam einmal und war ganz erschrocken, als er das kleine Kind mit der spitzigen Schere sah; er schimpfte und ließ nicht nach, bis man mir die Schere wegnahm; das war hart für mich, und ich heulte. –

Der Trieb zur Kunst, der in dem einsamen Bernau über mich kam, und zwar so stark, daß er mich mein Lebtag nicht mehr verlassen hat, war doch angeerbt, und zwar von mütterlicher Seite. Der Großvater und auch die Brüder meiner Mutter waren Uhrenmacher; einer derselben war Uhrenschildmaler, und in ihm lebte noch ein Rest einer nun verschwundenen Bauernkunst, die in ihrer Primitivheit weichen mußte vor dem modisch städtischen Kunstgewerbe, das seine Schnörkel in alle Dörfer hinein renaissancierte; ich weiß noch ganz gut, wo schönfarbig bunte, mit Blumen bemalte Schränke mit Nußbaumfarbe überzogen wurden und man sich der Buntheit schämte, die man „Baurenkilbe“ nannte. Die Brüder meiner Mutter hatten neben der täglichen Arbeit ihre Liebhaberei; sie trieben Künste, d. h. sie musizierten und hatten Freude am Gesang.

Es kam die Schulzeit. Ich habe aber immer nebenher gezeichnet, gemalt, geschnitzt, gepappt und mir eine kleine Welt gezimmert. Ich wurde mir auch immer mehr bewußt, wie schön die Welt sei; ich beobachtete die Wolken, die verschiedenen Zeiten des Jahres, die das Aussehen der Gegend so ganz veränderten, lange ehe ich daran denken konnte, so etwas zu malen, ehe ich wußte, daß man so etwas vielleicht auch malen könnte. Lange Zeit hindurch träumte ich von einem Zauberspiegel, in dem ich alle die wechselnden Stimmungen, die über mein liebes Bernauertal hinzogen, festhalten könnte – und sah inzwischen alles in bezug auf diesen Wunderspiegel hin an: genau so müßte der Spiegel es festhalten, wie ich es sah. So sah ich es denn auch, als ob ich dieser Spiegel selber wäre. So möchte ich sagen, ich wurde ganz Auge, schon lange vorher, ehe ich Mittel wußte und kannte, durch die man diese intensive Sehlust einigermaßen fixieren könne. Als ich so zwölf bis vierzehn Jahre alt war, zeichnete ich viel nach allen möglichen Bildchen, die mir in die Hand kamen, die ich oft auch auf graues Packpapier vergrößerte.

Bald nachdem ich aus der Schule kam, wurde ich nach Basel zu einem Lithographen in die Lehre getan. Das Sitzen gefiel mir nicht. Ich bekam Heimweh nach Bernau und zugleich Brustschmerzen; ein Arzt riet auch, daß ich wieder nach Bernau gehe, wo es viel gesünder sei. Diese kurze Lehrzeit war aber doch nicht ganz verloren, denn vierzig Jahre später machte ich wieder Lithographien, und die Technik war mir nicht so fremd, wie sie es doch so manchem anderen Maler sein mag. Für ein gutes Vorstudium halte ich es auch, daß ich später, ebenfalls in Basel, zu einem Anstreicher und Lackierer in Arbeit kam; manches Handwerkliche, wenn auch nur Farbenreiben, gut und sachgemäß anstreichen und lackieren lernt man da kennen, wozu auf der Akademie keine Gelegenheit ist.

Gut angestrichen ist halb gemalt!

Bei einem Uhrenschildmaler in Furtwangen lernte ich wieder etwas mehr vom Malerhandwerk. –

Nach Bernau zurückgekehrt, verschaffte ich mir Ölfarbe, grundierte Pappendeckel und Leinwände und malte kleine Bildchen, meist nach Holzschnitten aus Büchern, die ich in Farbe übersetzte. Doch malte ich auch eigene Erfindungen und wagte mich auch an Porträts nach der Natur. Manche dieser Sachen verkaufte ich auch in St. Blasien für wenig, aber für mich damals viel Geld. Ich fing auch an, im Freien nach der Natur zu zeichnen – ich tat das so viel wie möglich heimlich – versteckte das Mäppchen, mit dem ich meist Sonntags am liebsten in den tiefsten Wald hinausging, unter der Jacke, weil die Nachbarn diese Firlefanzereien nicht gerne sahen.

So viel Bilder, wie man jetzt den Kindern zur Erziehung zur Kunst vorlegen kann, hatte ich freilich nicht; vielleicht hat aber gerade dieser Mangel meinen Kunsttrieb dahin gebracht, daß ich mir selber Bilder zu machen versuchte. Durch das Vorlegen aller möglichen Bilder werden die Kinder vielleicht Kunstkenner; Künstler werden doch nur die, in denen der geheimnisvolle Trieb zur eigenen Betätigung groß genug ist – denen er gleichsam angeboren ist. Nur diese besiegen alle Hindernisse.

Das ist auch gut, daß es so ist, denn dadurch wird der Kunst ihr höchstes Gut gewahrt, der Zusammenhang mit dem tiefsten Dasein, der gar oft sehr verschieden ist von dem, was sich die Schulweisheit als Kunst träumen lassen kann.

Das Behagen, das in der Ausübung einer Kunsttätigkeit liegt, ist sehr groß, und man darf wohl annehmen, daß der Künstler ein bevorzugter Mensch sei. Deshalb dürfte auch das bißchen Lebensmisere, auch wenn es oft viel ist, das zudem der Künstler mit allen anderen Menschen gleichmäßig zu tragen hat, nicht zu wichtig genommen werden. Das Verkennen der Mitwelt, das ja leider hier und da auch vorkommt, dürfte auch nur dem Ehrgeiz einen Stoß geben, aber das eigentliche Wesen darf es nicht irritieren.

Ein Suchen und Ringen nach dem vollen Ausdruck seelischer Vorgänge, sinnlicher Vorstellungen, ein Objektivierenwollen der Welt, wie sie sich in unserm Sein und Sinn darstellt, ein Suchen nach den materiellen Mitteln, die diesem Ausdruck sich fügen müssen, das ist der weite Weg zur Kunst, unerreichbar und doch vorhanden auf jeder Stufe, zu der reines, unegoistisches Streben geführt hat.

Schließlich ist es doch der klare Verstand, der das Höchste in der Kunst hervorbringt; – aber der Verstand müßte so verständig werden, daß er sich immer vom lebendigen Gefühl leiten läßt. –

Die Kunst ist halt doch eine eigene Sache, am Ende ist sie gar kein Prinzip, keine Theorie, sondern eine Lebensäußerung, die an Persönlichkeiten gebunden ist und nur durch Persönlichkeit am Leben erhalten werden kann.

Im Auge liegt das Erkennen, in der Seele die Vorstellung, in den Händen liegt der Wille, die Macht. – In besonders dazu organisierten Individuen kommt die Harmonie zwischen diesen Besonderheiten zur künstlerischen Wesenheit.

Im einfachsten Stilleben kann die Weltanschauung des Künstlers sich schon äußern – denn, da die bildende Kunst vor allem auf einer ganz besonders entwickelten Feinfühligkeit für den Raum, in dem das Ich sich seiner selbst bewußt wird, beruht, so kann dies Verhältnis des Ichs zum Raum sich am einfachsten Gegenstand schon dokumentieren.

Ein geborner Realist, wollte ich nichts anderes malen, als was ich selber gesehen, ja selber gelebt hatte – wo ich hinschaute, sah ich auch Schönes genug. –

Zuerst trat ich mit einem kleinen Bildchen: das braune Bernauer Bächlein im moosgrünen Tannenwald, an die Öffentlichkeit des Kunstvereins; die Kritik war sehr günstig, es wurde genannt: „Ein Anklang an Hebel, voll Seele“ – auch ein zweites Bild, der „Bienenvater“, wurde ebenso günstig beurteilt – beide wurden auch angekauft Wie fühlte ich mich da glücklich, von der Gunst des Publikums getragen.

Möge man diese bunten Erinnerungen etwa als einen Feldblumenstrauß betrachten, der ohne System und Absicht lose zusammengebunden ist, gepflückt an der Oberfläche, die sich über dem tieferen Abgrund des Daseins ausbreitet, die geblümt gemacht ist, damit man nicht jeden Augenblick zum Schaudern kommt vor der Unergründlichkeit. Die tiefere Geschichte des Lebens erlebt ohnehin jeder Mensch selbst, und die sieht sich wohl bei allen so ziemlich ähnlich – wir kennen sie ja alle, die alte Geschichte, die mit Adam und Eva ihren Anfang genommen hat.

Augen, Augen, das ist ja doch alles, was man mitbringen sollte zu einer italienischen Reise – Bücher nur so viele, daß sie die Augen nicht verderben.

Es ist doch etwas gar Schönes, so in der Natur draußen sitzen und zeichnen oder malen, es kommt einen so schöne Ruhe über einen – die oft fast ins Traumhafte übergeht – worunter freilich die Beobachtung zwar leidet, aber in der sich doch so viel Unbewußtes, was doch in der Kunst auch eine Rolle spielt, ansammelt.

Oder im blühenden Olivenhaine sitzen, den ganz eigenartigen Duft, der sich mit der Meeresluft, die aus dem Blauen heranweht, so schön vereinigt, – das Bienengesumme in den gelblichweißen Blüten auf kristallblauen Gründen – das Gefühl der Unendlichkeit überkommt uns, so daß wir die Sinne verhüllen, um in die tiefste Einsamkeit unseres Seins zu versinken.

Denn die Harmonie, die Schönheit liegt nicht in der Welt da draußen, sie ist nur eine Fähigkeit der Seele, das zu empfangen, was die Sinne ihr zuführen.

An der Kraft und Eindringlichkeit, mit der in Italien Kunst und Natur zu uns sprechen, sollten wir Herz und Auge stärken, dann scheint die Sonne Homers auch uns.

Die fünfte italienische Reise erfolgte im Jahre 1897, nachdem meine Mutter am Vorabend ihres 93. Geburtstages gestorben war. Es war die erste große Störung, welche der Schnitter Tod in unser stillruhiges Leben in der Frankfurter Wolfsgangstraße gebracht hatte.

Die gute Mutter, die ja im Grunde daran schuld ist, das ich Maler geworden bin, – einige Herren Kritiken mögen ihr dies verzeihen, – hat sich eigentlich im ganzen Leben nie von mir

getrennt, und als ich schon lange einen grauen Bart hatte, war ich eigentlich immer noch ihr Bub, den sie mit ihrer ganzen Muttersorge umgab. – So etwas gibt einem doch ein Gefühl von Jungsein, das etwas ganz anderes ist, als ein gewaltsames Jungseinwollen. – Ich habe dies stark empfunden, denn als meine Mutter starb, hatte ich das erstemal das Gefühl, daß ich alt geworden sei.

Konfessionelle Streitigkeiten über die äußern Formen des Christentums, die ja leider oft so erbitterte Gestalt annehmen, dürften wohl doch noch im milden heitern Geiste des Deutschtums, das ja in Treue und in der Aufrichtigkeit gegen sein eigenes Wesen bestehen soll, sich versöhnen lassen – im Geiste wahrer Duldung und brüderlicher Liebe. – Das deutsche Wesen kann auch die ihm fremden Elemente in sich aufnehmen – nicht zu seinem Schaden – einem gesunden Organismus schadet nichts so leicht, er verdaut alles, und wenn Gott sein Volk lieb hat, so müssen ihm alle Dinge zum Besten dienen. –

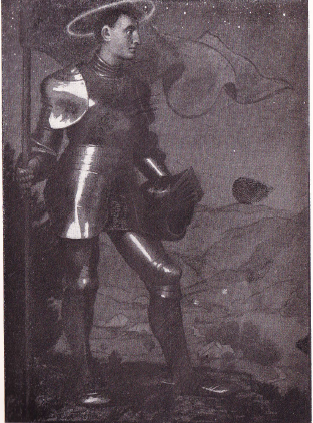

Nach langen Jahren, in manchem ein anderer geworden, bin ich wieder auf den Schwarzwaldhöhen, der Himmel über mir strahlt im gloriosesten Abendglanze, und die silbrig schimmernden Schindeldächer im Tale liegen schon schlafend, in blauender Ruhe die Täler, dunkel steigen aus ihnen schwankende Gestalten der Erinnerungen herauf, sie ziehen in die nahende Nacht des Vergessens hinein, es ist so einsam um mich; es schlafen die Brüder und Schwestern mit ihrem Glück und mit ihren Leiden unten im Tal, nun kann ich sie alle liebhaben, nun muß ich sie alle liebhaben, es ist mir, als ob ich sie schützen müßte in ihrem Wohl und Weh, und ich seufze auf, daß ich die Macht dazu nicht habe. – Da steigt die Göttertochter Phantasie zu mir herab, diese Trösterin des Menschen in seiner größten Einsamkeit, und auf dem Fels zwischen den Tannen zeigt sie mir einen eisengepanzerten Ritter, der hat Flügel, und ein Heiligenschein geht von seiner jugendlichen Kraft aus, ein blitzendes Schwert hält er in der Rechten und in der Linken eine Wage – dieser gepanzerte Jüngling ist ein Engel mit sanften Flügeln, er hält die Wache über die im Schlaf versunkenen Täler, es ist der treuherzige Schutzgeist der Deutschen, er ist der gute deutsche Michel. Gott ist mit ihm, und er wird seine Lande getreulich hüten. Das Grauen der hereinbrechenden Nacht kann mich nicht mehr erfassen, getrost steige ich hinunter in das Tal, dem Schlafe entgegen, der mich Müden umfangen wird. –

Wer öffentliche Kritik ausübt, nimmt ein großes Recht für sich in Anspruch. Große Rechte, ohne durch große Pflichten balanciert zu werden, haben etwas Unmoralisches. Die Kritik hat nicht das Recht, den Künstler persönlich zu beleidigen oder so herunterzusetzen, daß er dadurch zu Schaden kommt.

Die Erfahrung habe ich gemacht, daß Vereinigungen, seien sie staatlicher oder privater Art, mich nie gefördert oder beachtet haben – aber es waren von Anfang an Persönlichkeiten, die mir halfen und mich stützten; denn das Persönlichste, was es gibt, die echte Kunst, kann nur von Persönlichkeiten gestützt und gefördert werden. – Persönlichkeit findet Persönlichkeit: dieser Glaube ist mir geworden und bleibt mir, und ich spreche es aus, daß die Kunst von Vereinigungen, von sogenannter öffentlicher Meinung nie Gutes zu erwarten hat. Sie wird von oben gesetzt von der Persönlichkeit, deren Ausdruck sie ist. Sie kann nicht von einer Allgemeinheit ausgehen, – eine Seele, ein Kopf kann sie nur schaffen.

Ein wirklicher Künstler kann gar kein Kunstmärtyrer sein – wenn auch die Lebensmisere, die er ja mit allen Sterblichen gemeinsam zu tragen hat, ihn verfolgt; gerade in seinem Schaffen

ist ihm etwas gegeben, was ihn aus dem Zufall der Geschehnisse erhebt. Dadurch, daß ein Gott ihm gegeben „zu sagen, was er leidet,“ aber auch zu sagen, wie er sich freut, zu offenbaren, was er schaut und hört, hat er schon seinen Lohn. – Durch die Gaben, die Gott oder die Natur ihm gegeben, wird er selber zum Gebenden. –

Aus der Gemeinschaft des Gefühlslebens entsprungen, erhaben über alle egoistischen Bestrebungen, die der Tag, das Leben notwendig mit sich bringen, die entzweien und zum Kampf führen, stellt die Kunst einen schönen Frieden her. Wir können durch sie erhoben sein in eine Region über allem Lieben und Hassen. – Ein Hauch der Versöhnung begleitet sie, und was der Wille heftig fordert und erkämpft im Leben, das schweigt vor ihr und sie löst es auf zu stillem Schauen. – Wir können dem ähnlich werden, was man sich unter Göttern denkt – die Ruhe kommt, die alle Angst des klopfenden Herzens verscheucht, – die große Gelassenheit. – Ja, wenn sich die Kunst so recht in ihrer Erhabenheit würde zeigen können, so wäre der Frieden auf der Erde hergestellt – aber sie ist halt auch nur menschlich, Schwächen mischen sich ein – ja, sogar Verzeichnungen sollen vorkommen.

Die Natur hat mir ein gutes Augenpaar zum Sehen und Schauen mitgegeben, von den Eltern erbte ich Ausdauer im Arbeiten und die ruhige Geduld, das große Erbgut armer Leute, wenn sie dieselbe richtig gebrauchen lernen; als besonderes Muttererbe wurde mir ein reicher Schatz von Phantasie und Poesie in den einfachsten Grundformen, wie sie im Volke noch leben – meine Erziehung zur Kunst war geradezu glänzend, die Dorfschule mit ihren Anforderungen war mir leicht und ließ mir viel Zeit, all den Wechsel von Licht und Farbe zu sehen, wie die Jahreszeit ihn hervorbringt. Was hatte ich für Zeit, in die Wolken zu schauen, von den Höhen ins Tal hinunter und hinauf zu den Bergen, wie die Wolkenschatten ihr Spiel trieben – das alles sah ich so deutlich, schon lange vorher, ehe ich daran denken konnte, solche Sachen zu malen.

Man sagt: „Die Kunst geht nach Brot,“ aber ich sage: „Die Kunst ist selber Brot, eine der Menschheit zu ihrem geistigen Bestehen notwendige Nahrung.“ –

Alle Kunst geht aus der Einheit der Seele hervor, und so wird sie dort, wo sie Eingang findet, auch wieder zur Einheit der Seele sprechen.

Daß der Künstler ein Suchender ist, um den passenden Ausdruck für sein Seelenbild zu finden, und daß ein Suchender auch irren kann, das müssen wir unserer Menschlichkeit schon zugestehen, und es soll schon vorgekommen sein, daß ein Künstler etwas ganz anderes gesucht und sogar auch gefunden hat, als was das kunstsinnige Publikum von ihm verlangt hat. – Denn die Wege des Lebens sind gar wunderbarlich. –

Die Kunst ist der menschliche Ausdruck der Zufriedenheit mit den Schöpfungen Gottes und des Wohlgefallens an ihnen.

Nur der Künstler steht eigentlich so ganz kritiklos der Welt gegenüber, er staunt die Welt an, er nimmt sie, wie ein Kind sie nimmt – ihm erscheint, als ob alles gut wäre, er ist der geborene Optimist.

Die Kunst ist aller Verpflichtung enthoben, etwas erklären und deuten zu wollen am Welträtsel, das ist ihre schöne Einseitigkeit.

Wie das Kind mit seiner Puppe, der es in Liebesregung alles Leben zugesteht, der es die eigene Seele leiht, damit die Puppe lebe, so spielt vielleicht die Kunst mit allen Dingen. – Die böse Stunde der Erkenntnis, oft vom blinden Zufall herbeigeführt, bleibt keinem von ihnen erspart – sie verleitet das Kind, ein Löchlein im Leib der Puppe mit den Fingerchen größer bohrend,

dahinter kommen zu wollen, was eigentlich in der Puppe steckt, und wenn dann die Sägespäne, diese Moleküle, herausrieseln auf den Boden, dann ist es zu spät, es steht weinend vor dem leeren Balg, dem es seine Seele nicht mehr leihen kann. – Es empfindet es als Sünde, daß es den Einflüsterungen einer dunkeln Macht Gehör gegeben hat und Erkenntnis haben wollte. –

Die meiste Sehnsucht nach den Paradiesgärten des Lebens werden freilich immer die Künstler haben, und es soll den Cherubimen, die dort Polizei halten, am allerschwersten fallen, dieses Volk hinauszutreiben. – Mit Furcht, fast mit verschlossenen Augen essen sie die Frucht vom Baum der Erkenntnis, sie verstecken sich alsdann hinter allerlei Buschwerk vor den Flammenschwertern, die das Paradies zu säubern haben, sie sind mäuschenstill, damit man sie nicht merken soll; ja, ich glaube, manche haben die Absicht, hinten herum zu schleichen, wo das Jenseits von Gut und Böse ist – wo auch der Baum des Lebens steht, von dessen Früchten sie essen wollen ...

Die Kunst ist eine der menschlichen Tätigkeiten, die innigst mit dem Leben zusammenhängen. Darum ist sie wohl auch widerspruchsvoll; denn was ist widerspruchsvoller, als das Leben selber. Das fügt sich keiner Schablone, und alle unsere Erzieherkünste können verzweifeln, wenn nicht das Leben selber, die Gesundheit des Lebens alles Verfahrene oft gegen allen Verstand der Verständigen wieder ins rechte Geleise bringen würde.

Ich bin optimistisch genug, um zu denken, daß es mit der Kunst auch so sein wird: denn im Anfang war die Kunst, die Meinungen über dieselbe sind erst später entstanden.

So sind unsere Betrachtungen über Kunst, kein du sollst, du mußt, das darfst du, und das darfst du nicht, sondern ein: Du bist! in dir manifestiert sich der Geist des Lebens.

Bei des Lebens Irrgangwegen

Wie wär’ ich da so schlimm gefahren,

Wenn nicht des tiefsten Ernstes Segen

Mich vor Umsturz konnte wahren!

Doch ohne meinen Leichtsinn, ihn auch will ich preisen,

Steckt ich noch tief in ausgefahren Gleisen.

Die Schaffenden müssen hart werden!

Aber nicht gegen andere, sondern gegen sich selbst.

Das Leben hat der dunkeln Rätsel viele,

Und keine Lösung kommt damit zum Ziele;

Geh dran vorbei, laß sie in Ruh,

Sieh still bescheiden ihnen zu,

Bleib’ wohlgemut und spiele! –

Nur ein heiliger Mann durfte in seinem hohen Alter seinen Mitmenschen zurufen: „Kindlein, liebet einander!“ Ein gewöhnlicher alter Mann, den das Leben müde und mild gemacht hat, darf aber doch die Mahnung aussprechen: „Brüder, hasset einander nicht!“

O Erde, nur noch einen letzten Blick,

Du willst das Aug’, das du geliehen, wieder;

Ich hab’ es nicht verdorben, etwas müd’ nur sind die Lider;

Es war ein gutes Augenpaar, ich geb’ es dir mit Dank zurück. –