Die Gartenlaube (1853)/Heft 21

[219]

| No. 21. | 1853. |

Der Stadthauptmann von Lüneburg.

(Fortsetzung.)

In diesem Augenblicke wendete sich im Vorgemach der lüneburgische Kriegshauptmann Becker, welcher deutlich des Herzogs Stimme vernommen und nun überzeugt war, daß der Absagebrief in des Magnus Hände gelangen mußte, an einen der wachthaltenden Trabanten, indem er das zusammen gebrochene Pergament unter seinem Brustharnisch hervorzog.

„Hört, Trabant!“ begann er, „es wird nicht nöthig sein, daß ich selbst dies Schreiben unsers Commandanten vom Kalkberge dem Herzog Magnus übergebe, da eben, wie ich vernommen, Kriegsrath gehalten wird. Seid so gut und tragt es dann hinein, ich will in der Hofküche auf Antwort warten, denn Ihr werdet wohl begreifen, daß wenn man zwölf Stunden nicht aus dem Sattel gekommen, Hunger und Durst nicht fehlen.“

„Wie Ihr wollt, Herr Ritter,“ entgegnete der Trabant und nahm das Pergament in Empfang.

„Es braucht auch nicht gleich zu sein,“ warf Becker gleichgültig hin: „Laßt die Herren da drinnen immer noch eine feine Weile sich berathen und streiten, kaum bleibt mir und meinem todtmüden Rosse Zeit uns zu kräftigen zum Heimritt, denn wahrscheinlich muß ich heute noch zurück nach Lüneburg, des Herzogs Antwort zu überbringen.“

„Schon gut,“ brummte der Trabant, während Becker sich langsam entfernte, dann aber mit schnelleren Schritten die Gänge und Höfe durcheilte und bald, am äußeren Burghofe angelangt, dort den Stallbuben mit seinem Rosse fand.

„Hier, nimm Bube,“ rief er und warf diesem ein Goldstück zu, indem er ihm die Zügel abnahm und sich in den Sattel schwang.

„Wohin so eilig, Herr Ritter,“ – frug der Rottmeister, welcher ihm neugierig gefolgt und auf die versprochene Mittheilung zu warten schien.

„Nach Soltau, auf Kundschaft, heut’ Abend schon wieder hier!“ rief schnell gefaßt Becker, gab seinem Rosse die Sporen und jagte zum Burgthore hinaus, während der Stallbube staunend sein Goldstück betrachtete, der [220] Rottmeister aber kopfschüttelnd und mißtrauisch dem bald seinen Blicken entschwundenen Reiter nachsah.

Nach Verlauf von einer guten halben Stunde, seit Becker’s Entfernung aus dem Schlosse, trat der wachthabende Trabant in das Berathungszimmer und übergab dem zufällig der Thüre nahe getretenen Grafen von Hallermund die Pergamentrolle mit dem Bemerken, daß ein herzoglicher Reiterhauptmann diese von dem Commandanten der Festung auf dem Kalkberge überbracht, und in der herzoglichen Hofküche auf Antwort warte.

„Was gibt es?“ frug der Herzog sich nach dem Grafen wendend.

„Ein Schreiben der Stadt Lüneburg wahrscheinlich, mit der Bitte, der Stadt die Zahlung der Lösegelder zu erlassen,“ spöttelte der Graf. – „Doch nein,“ setzte er hinzu und übergab das Schreiben dem Herzog, „ich irre mich, Euer Commandant vom Kalkberge hat es durch einen Eurer Kriegshauptleute übersendet.“

Der Herzog nahm das Schreiben und warf es dem Kanzler von Spörk zu, „leset, Kanzler, was das Krämervolk wieder ausgeheckt.“

Dieser öffnete bedächtig das Schreiben, aber kaum hatte er einen Blick hineingeworfen, als er, erschreckt durch den Inhalt desselben, einen Schritt zurücktrat.

„Nun, Kanzler, was zögert Ihr?“ rief Herzog Magnus.

„Unglaublich!“ stammelte der Kanzler, „dies hat kein herzoglicher Kriegshauptmann überbracht, dies hat die Stadt durch einen der Ihrigen übersendet, die sich gegen Euch, Herr Herzog, auflehnt und Euch Fehde ankündigt.“

„Wie!“ schrie der Herzog. „Seid Ihr verrückt, und tanzen Euch etwa die gemalten Schnörkel verkehrt vor den Augen. Noch einmal erklärt deutlich: was enthält dies Schreiben?!“

„Die Stadt Lüneburg sagt hiermit dem Herzog Magnus von Braunschweig Huth und Weide, Gehorsam und Unterthänigkeit auf für ewige Zeiten,“ las jetzt der Kanzler mit langsamer aber zitternder Stimme.

„Ha, diese Hunde,“ knirschte Magnus und riß dem Kanzler das Schreiben aus der Hand, warf einige Blicke auf dasselbe, und als er sich von der Wahrheit dessen, was Spörk vorgetragen, überzeugt, zerriß er das Pergament und trat es vor Wuth schäumend mit Füßen.

„Wo ist der Bote?“ brüllte er nach einer kurzen Pause. „Schafft ihn herbei! Verstümmelt auf ein Roß geschmiedet, soll er der Rebellenstadt die Antwort bringen.“

Eilig stürzten mehrere der Anwesenden aus dem Gemache, den Befehl des, in seinem Zorne von Allen gefürchteten, Herzogs zu erfüllen, aber vergebens durchsuchten hunderte von Kriegsleuten und Dienern die weiten Räume des Schlosses, der lüneburgische Hauptmann war nirgends zu finden. Bald darauf sprengten Bewaffnete der Richtung nach Lüneburg zu, den Geflüchteten zu ereilen, während die Signale der Schlachthörner die in und um Celle lagernden Kriegsvölker zum Aufbruch riefen.

Aber nicht so schnell als es den erbitterten Herzog in seiner zürnenden Hast drängte, konnte er der Stadt Lüneburg mit seiner Rache nahen, denn an demselben Tage, an welchem er den Absagebrief dieser Stadt erhalten, und im Begriff war, sich mit seinen Kriegsvölkern gegen Lüneburg zu wenden, kamen Eilboten von Hannover, meldend, daß sich Herzog Albert von Sachsen mit starker Kriegsmacht dahin gewendet, und als vereinige sich alles ihm Feindliche, um seine Macht mit einem Male zu brechen, so erschienen noch an demselben Tage Flüchtlinge, welche den im finstern Groll mitten unter seinen im Aufbruch begriffenen Reiterschaaren haltenden Herzog verkündeten, daß die Heerhaufen der Bischöfe von Münster und Hildesheim sich mit dem Herzog von Mecklenburg verbunden und gegen Braunschweig zögen, so wie bald darauf die Kunde an Magnus gelangte, daß die Städte Harburg, Uelzen, Lüdershausen, Hannover und Winsen dem Beispiele der Stadt Lüneburg gefolgt, und ihm den Gehorsam aufgesagt. –

Seine Macht theilend und die Rache gegen seine rebellischen Städte auf spätere Zeiten sparend, wendete sich Herzog Magnus zum Kampfe gegen Sachsen und Mecklenburg; die Bürger Lüneburgs aber, wohl wissend, daß, so lange die Festung auf dem Kalkberge nicht in ihren Händen, die Stadt fortwährend den Schrecknissen nächtlicher Ueberfälle und Brandunglücks Preis gegeben sei, beschlossen in derselben Nacht, in welcher der Kriegshauptmann Becker mit dem Absagebrief nach Celle geritten, sich zum Kampf vorzubereiten und durch List oder Gewalt sich in den Besitz der Burg zu setzen. –

Und dazu gab der Ablaß, der im Benedictinerkloster, welches in den Ringmauern der Festung sich befand, jedes Jahr am Tage der Lichtmesse ausgetheilt wurde, die günstigste Gelegenheit. In der vierten Morgenstunde des 2. Februar 1371 (Lichtmeß), als noch finstere Nacht über die Häusermassen und Thürme der Stadt Lüneburg lagerte, setzte sich vom Marktplatze aus, eine Anzahl Mönche an der Spitze, ein langer Zug von hunderten der Frauen Lüneburgs geweihte Kerzen tragend, nach dem Kalkberge zu in Bewegung. Arglos, den frommen Brauch ehrend, ließ der wachthaltende Kriegsmann die äußern Thore der Festung öffnen, während von der Kirche des Benedictinerklosters her, Geläute der Glocken den Beginn der feierlichen Ablaßertheilung verkündeten.

Neugierig folgte die wachthaltende Abtheilung der Besatzung dem Zuge der Frauen, indeß der Commandant der Festung sowie der größte Theil der streitbaren Mannschaft noch im tiefen Schlafe ruhete. Aber kaum im Innern der Festung angelangt, verwandelten sich mit Blitzesschnelle die Mönche und bußfertigen Frauengestalten in wohlgerüstete Krieger, die mit Schild und Schwert, mit Streitaxt und Lanze über die keines Ueberfalls sich vermuthenden herzoglichen Söldner herfielen und dieselben niedermetzelten.

Zu gleicher Zeit drangen von der Stadt aus, in welcher die Stille der Nacht durch ein wildes von Waffengeklirr begleitetes Treiben unterbrochen wurde, neue Streitkräfte in die Festung, und als der Commandant des Kalkberges, Ritter Segebald vom Berge, halbangekleidet an der Spitze der übrigen noch schlaftrunkenen Besatzung herbeieilte, waren die Bürger schon im Besitz des größten Theils der Festung. Schritt vor Schritt aber mußten die Lüneburger das Eindringen in das Innere derselben erstreiten, und nur als der mit Löwenmuth kämpfende Commandant v. Berge, von dem Schwerte des [221] Rathsherrn Karsten Rodenwald durchbohrt, todt zu Boden sank, ergab sich der Rest der Besatzung den siegenden Bürgern, während die Flammen des durch den Kampf in Brand gerathenen Klosters ihren Glutschein weit hin über die dunklen Häusermassen der Stadt und deren Umgebung warfen, und als sich gegen Vormittag 10 Uhr die Strahlen der Sonne Bahn brachen durch die dicken Nebel eines trüben Winterhimmels, verkündeten nur die schwarzen Rauchsäulen, welche aus den Trümmern der Klosterkirche aufstiegen, daß da oben des Krieges Verwüstung geherrscht; vom höchsten Thurme der Burg wehete stolz das Panner der Stadt Lüneburg, in der Stadt selbst aber mischte sich der Jubel der Sieger mit den Wehklagen der Frauen und Kinder, deren Gatten und Väter als Opfer des Kampfes gefallen, denn es hatte die Stadt bei diesem Ueberfall über 130 ihrer wackersten Kämpfer verloren.

Am Abend desselben Tages jagten zwei Reiter auf verschiedenen Wegen der Stadt Lüneburg zu. Der eine derselben war ein Eilbote des Herzog Magnus, welcher dem Commandanten des Kalkberges den Befehl bringen sollte, streng das Treiben der rebellischen Bürger zu überwachen und der Festung wegen Tag und Nacht auf der Huth zu sein. Der andere Reiter war der Kriegshauptmann Becker, welcher eine Stunde früher todtmüde auf schaumbedecktem Rosse am Stadtthore hielt, welches sich ihm, der die Verfolger oft hart hinter sich gehabt, aber trotz der Erschöpfung seiner körperlichen Kräfte ohne Gefahren glücklich entronnen war, sogleich öffnete.

Des Herzogs Boten aber empfingen Steinwürfe und Geschimpf, als er dem Burgthor sich näherte, und Einlaß im Namen des Herzogs begehrte; als er aber erkannte, daß die Burg bereits in den Händen der feindlich gesinnten Bürger sei, da wendete er entsetzt sein Roß zur schleunigen Rückkehr nach Celle, um dem Welfenherzog das Unglaubliche zu verkünden. –

In fieberhafter Aufregung hatte Elsbeth der Ankunft des Geliebten geharret, und während der blutigen Ereignisse des Tages qualvolle Stunden in ihrem Gemach einsam verlebt, und mit dem freudigen Ausruf: „Gott sei Dank, Du wieder hier!“ sank sie in Becker’s Arme, als dieser des Bürgermeisters Haus betrat.

Staunend vernahm dieser aus Elsbeth’s Munde, wie schnell Lüneburg die Eroberung der Festung gelungen, und als bald darauf Ulrich von Weißenburg eintrat und erfreut über die glückliche Rückkehr Becker’s ihn zum ersten Male an seine Brust zog, da eilte auch die Tochter von ihrem Gefühl übermannt unter Freudenthränen an das Vaterherz.

„Du hast bereits durch Elsbeth erfahren, daß auch wir nicht unthätig gewesen,“ begann jetzt der Bürgermeister, als Becker die glückliche Ausführung seines Auftrags ihm mitgetheilt – „doch wird wohl noch manch’ schwere Stunde uns treffen, ehe wir gänzlich befreit vom Joche dieses Wüthrichs, der so oft schon geschworen, eher all seine Städte der Erde gleich zu machen, als deren Trotz zu dulden.“

„Mir will es scheinen, als wende sich des Magnus Glücksstern gänzlich von ihm und als gehe es mit all’ seiner Macht zur Neige,“ bemerkte Becker, während Elsbeth an des geliebten Mannes Seite, dem sie indeß den stärkenden Imbiß bereitet, der Männer Rede aufmerksam lauschte. –

„Jedoch“ – fuhr Becker fort – „wird der rachsüchtige Herzog gewiß nicht säumen, uns seinen Zorn fühlen zu lassen, sobald seine Händel es ihm irgend gestatten, und darum mag Lüneburg vor Allem scharfe Wacht halten bei Tag und Nacht, auf Wall und Festung.“

„Wir haben bereits darüber im versammelten Rathe gesprochen,“ entgegnete der Bürgermeister, ernst des künftigen Schwiegersohnes Hand ergreifend, – „und da Du, Becker, unser Vertrauen stets gerechtfertigt, und es Dir nicht fehlt an Muth und Umsicht, so haben wir heut’ Abend noch den Beschluß gefaßt, Dir den Oberbefehl über die bewaffnete Macht der Stadt zu übertragen, und ich bin überzeugt, daß die Stadt Lüneburg nicht schlecht dabei fahren wird.“

„Ha!“ rief freudig überrascht Becker. „Auch dies danke ich Eurer Vatergüte, und gewiß, ich will derselben nie unwerth, ein treuer Hüter der Stadt sein. Aber“ fuhr er bittend fort – und ergriff Elsbeth’s Hand – „Ihr habt mir schon so viele Beweise Eurer Güte gegeben und mich, den schlichten Kriegsmann, zu Euch herangezogen, durch Huld und Liebe gleich Eurem Sohne. O, gewährt mir nun auch das Höchste, was mein Herz begehrt, gewährt, daß Elsbeth und mich nun auch der Kirche Segen für immer einige.“

„Nimm sie, Arnold!“ – sprach mit dem Tone ernster Rührung Ulrich von Weißenburg. „Dein Vater war mir ein treuer Freund, der mir in bösen Tagen Ehre und Leben gerettet, warum sollte ich dem Sohne nicht vergelten, was ich dem Vater schulde. Nimm hin mein einzig Kind!“ wiederholte er und führte Elsbeth, hocherglühend vor Freude und jungfräulicher Schaam, dem glücklichen Krieger in die Arme. – „Auch Du bist aus wackerm Geschlecht und werth in den Stammbaum der Weißenburg’s zu treten und wohl bedarf die schwache Jungfrau in so trüber Zeit eine feste Stütze. Möge mein Kind in Deinen Armen glücklich sein.“

„Vater, guter lieber Vater!“ stammelte Elsbeth, dessen Kniee umschlingend. – „Segnet uns, damit auch Gott uns segne!“ bat tief gerührt durch Weißenburg’s Güte Becker und beugte an der Seite der Geliebten sein Kniee vor der hohen edlen Gestalt des Bürgermeisters, der mit mildem Lächeln auf die Knieenden schaute, und dessen Augen sich mit Thränen der Freude füllten.

„Nehmt meinen Segen!“ rief feierlich die Hände auf der Knieenden Haupt legend der Vater. „Möge er ein treuer Begleiter sein auf Eurer Lebensbahn. – An demselben Tage, an welchem Lüneburg seine Huldigung dem Sachsenherzog bringt, sei Eure Vermählung, einfach und still, wie es in so ernstbewegter Zeit sich geziemt.“

Und noch einmal die Liebenden an sein Herz drückend, verließ er das Gemach, das Brautpaar mit den Träumen ihres Glückes allein lassend.

Wenige Tage nach diesem Ereigniß traf der Herzog Albert von Mecklenburg als kaiserlicher Commissar in Lüneburg ein, um mit Rath und Bürgerschaft wegen der Ueberweisung der lüneburgischen Lande an die sächsischen Fürsten Verhandlung zu pflegen, und bald darauf

[222] hielten Herzog Albert und dessen Oheim Churfürst Wenzeslaus in Lüneburg ihren feierlichen Einzug, um die Huldigung der daselbst versammelten Landstände entgegen zu nehmen, die bestehenden Privilegien und Freiheiten zu bestätigen, und von diesem Tage an als des Landes rechtmäßige Herren zu verfahren.

Ernst und feierlich ging dieser für Lüneburg so wichtige Act vor sich, ohne jene lärmenden Lustbarkeiten für die niedere Volksmenge, welche damals so wie noch viele Jahre nachher bis zur neuesten Zeit im Gefolge derartiger Feierlichkeiten sich befanden; denn nicht wie friedliche Bürger, sondern zum Kampf gerüsteten Kriegsschaaren gleich, leisteten mit bewaffneter Hand Lüneburgs Bewohner den neuen Fürsten den Eid der Treue und Unterthänigkeit, wohl wissend, daß trotz dieses Wechsels der Herrscher schon die nächste Stunde den Kampf auf Leben und Tod mit Herzog Magnus herbeiführen konnte.

Treu seines Wortes ließ nach geschehener Huldigung der Bürgermeister von Weißenburg Elsbeth und Becker durch Priesterhand verbinden, still und prunklos, wie es den glücklich Neuvermählten um so willkommener war, und es der ernsten Zeit angemessen, deren nächste Zukunft eher wilde Stürme, als friedlich heitern Himmel versprach; und um ungetrennt von dem Vater zu leben, zog auf dessen Wunsch der neue Stadtobrist mit seiner Gattin in die wohnlichen Räume des Weißenburgischen Hauses.

Den Tag nach der Huldigung zogen die sächsischen Fürsten mit starker Heeresmacht gegen Magnus, welchem seit Kurzem das Kriegsglück wieder sich günstig gezeigt, und der mit reicher Beute beladen nach siegreichem Kampfe gegen die Bischöfe von Münster und Hildesheim nach Celle zurückgekehrt war, um von da aus gegen Lüneburg aufzubrechen. – Bei Winsen an der Lühe, wo Magnus einst gegen Mecklenburg so unglücklich gekämpft, mußte diesmal der Herzog Albert von Sachsen nach mehrstündigem heißen Kampfe dem Welfenfürsten das Schlachtfeld überlassen und in wilder Flucht sich nach Hannover wenden, wohin ihm Magnus Torquatus, verlockt durch zwei so schnell hintereinander errungene Siege, ungestüm folgte. – Hier aber wendete sich sein Glück; vereinigt mit dem Herzog von Mecklenburg schlug Albert von Sachsen den Braunschweiger Herzog in die Flucht, ließ die Lauenburg schleifen, und überließ die Trümmer dieser gefürchteten Zwingburg der Stadt Hannover zur Erweiterung ihrer Ringmauern. Herzog Magnus verlor in dieser Schlacht über 2000 seiner tapfersten Krieger, und mußte hinter den festen Wällen der damals so mächtigen Stadt Braunschweig Schutz suchen, mit welcher er durch Schenkung wichtiger Privilegien von Neuem sich geeinigt.

Wie wenig aber die kaiserlichen Achtserklärungen in jener wildbewegten Zeit fruchteten, beweist, daß trotzdem Herzog Magnus zu wiederholten Malen geächtet worden war, die sächsischen Fürsten dennoch bald nach jener Schlacht in einen Vergleich mit ihm sich einließen, nach welchem:

- Herzog Albert und Churfürst Wenzeslaus von Sachsen Landesherren im Lüneburgischen bleiben sollten, so lange sie lebten; nach deren Tode aber die Successio daselbst alternative geschehen solle, also, daß sie allemal auf den Aeltesten der beiden Häuser – Braunschweig-Lüneburg nämlich und Niedersachsen – fallen müßte;

und da mit diesen Bestimmungen beide Theile zufrieden waren, so wurde von Kaiser Karl dem Vierten die über Magnus Torquatus ausgesprochene Achtserklärung zum zweiten Male zurückgenommen. Doch trotz dieses Bündnisses, durch welches die Stadt Lüneburg gegen alle Feindseligkeiten von Seiten des Herzogs von Braunschweig geschützt zu sein schien, konnte der rachsüchtige Welfenfürst dieser Stadt nicht vergessen, daß sie auf so kecke Weise sich der Festung auf dem Kalkberge bemächtigt, und bereitwillig unterstützte er die Raubzüge seiner Verbündeten, um der Stadt an Vermögen und Besitzthum, durch Plünderung und Niederbrennung ihrer Freihöfe und Meiereien Schaden zuzufügen.

Zwei Stunden in einem Londoner Arbeitshause.

Einige englische Schriftsteller und öffentliche Volksredner haben wohl von Zeit zu Zeit den Versuch gemacht die Arbeitshäuser der Unions – diesen Zufluchtsstätten der hülfsbedürftigen Armen der Nation – mit dem schreckerregenden Namen „Bastille“ zu brandmarken. Die Bastille war, wie sich unsere geehrten Leser sehr wohl erinnern, das alte Staatsgefängniß von Paris, und der Schauplatz manches höchst tragischen Dramas. Es bestand aus acht verschiedenen Thürmen, welche vermittelst eines ungeheuren Mauerwerkes miteinander vereinigt waren, und das Ganze war dann zunächst mit einem 120 Fuß breiten und 25 Fuß tiefen Graben umgeben, und endlich folgte eine 36 Fuß hohe, dicke, steinerne Mauer. Die Thürme waren in verschiedene Etagen getheilt, welche wiederum kleine achteckige Zimmerchen enthielten, die vermittelst einer engen, offenen Schießscharte durch eine sechsfüßige Mauer höchst matt erleuchtet wurden. Da war kein Ofen oder sonstiger Heizapparat, kein Hausgeräth, mit Ausnahme eines eisernen Gitters, welches ungefähr 6 Zoll von dem Fußboden entfernt in waagerechter Stellung befestigt war und auf dem sich die Matratze des Gefangenen befand, auf der er des Tages in tiefster Einsamkeit saß und des Nachts – wenn er dazu Neigung fühlte – schlummerte, um von der verlornen Freiheit angenehm zu träumen.

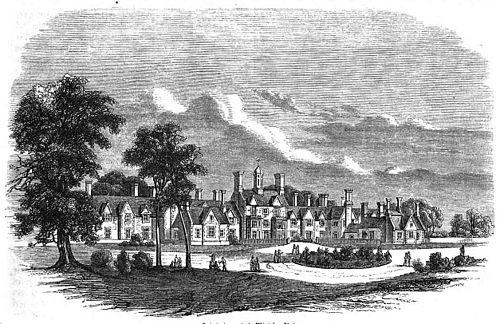

Nun diese englischen Arbeitshäuser sind zweifelsohne etwas verschiedener Natur; sie sind keine Gefängnisse mit Wällen und Gräben umgeben, in deren finsteren Zellen Verbrecher in Banden und Fesseln ihre Vergehen gegen das Gesetz und die verletzte Gesellschaft abbüßen, sondern es sind vielmehr – wie wir bereits angedeutet haben – Zufluchtsstätte für bedürftige Arme, welche – vielleicht durch äußere Noth gezwungen – jedoch freiwillig eintreten und sie jeden Augenblick ganz nach Belieben verlassen können. Der Holzschnitt nebenanstehend giebt eine [223] genaue Darstellung des Arbeitshauses, welches für die Windsor-Union im Jahre 1840 errichtet worden, und es befindet sich an der Grenze des großen Windsor-Parkes, unmittelbar an der Landstraße, welche nach Bishopgate und Englefield führt, gerade in der Mitte der allerschönsten Landschaftsscenen, an denen die Umgebung des majestätischen Windsor so überreich ist, und es war namentlich dieser äußerst malerische Theil, welcher den Inhalt zu Denhams berühmtem Gedichte „Cooper’s Hill“ geliefert hat. Die äußere Erscheinung der Anstalt steht in schönem Einklange mit den heiteren Aussichten über das liebliche fruchtbare Thal der „gelbgelockten, göttlichen“ Themse und den ehrwürdigen riesenhaften Bäumen, welche den Reiz und die feierliche Stille dieser Waldlandschaften so unermeßlich erhöhen. Es ist im Style des sechszehnten Jahrhunderts erbaut, als Bequemlichkeit und Eleganz, die Erzeugnisse des Wohlstandes und einer größeren Sicherheit, die rohen Festungsburgen der feudalen Großherren zu verdrängen begannen. Der Raum, welcher es umgibt, ist von der öffentlichen Landstraße durch nichts als ein Stacketgitter getrennt und vor dem Centralgebäude blühen in der Mitte des grünen Rasens die mannigfaltigsten Blumen in schönster Pracht, und der Fleiß der Einwohner hat an den beiden Flügeln des Gebäudes zwei ansehnliche Strecken in üppige Küchengärten verwandelt.

Doch lasset uns selbst eintreten.

An dem Portale des Centralgebäudes begegnen wir einem Thüröffner, welcher uns auf das allerartigste in ein Zimmer zeigt und unseren Wunsch, das Arbeitshaus in Augenschein zu nehmen, dem Director mittheilt. Die Erlaubniß ist sofort gewährt und wir beginnen nun unsere Wanderung. Die Insassen haben so eben gespeist; wir kosten die verschiedenen Gerichte, aus denen die Mahlzeit bestanden hat und müssen eingestehen, daß der Pudding, das Brod und Käse von der allerbesten Qualität waren, welche wir jemals genossen haben. Aber dann, wie verhält es sich mit der Quantität? Wie viele arme Kinder verlassen die Tafel mit hungrigem Magen? und wie viele bejahrte Personen bedürfen noch einiger anderer Erfrischungen und Erquickungen außer der gewöhnlichen Suppe und Grütze und Pudding und gekochtes Rindfleisch. Diese Gedanken drängen sich dem Besucher unwillkürlich auf, welcher die Redner und Schriftsteller, die diesen Anstalten feindlich sind, von der unerträglichen Diät und dem Hungersysteme in diesen Arbeitshäusern so laut hat reden hören. Die imponirende äußere Erscheinung des Gebäudes hat bereits manche unserer Vorurtheile völlig vernichtet; aber da mag dessen ungeachtet ein ungeheures Elend hausen, obwohl die Zimmer einladend, hell, luftig und äußerst sauber erscheinen. Lasset uns in unserer Wanderung fortschreiten.

Die verschiedenen Speisezimmer für die Männer, welche sich auf der linken Seite von dem Centralgebäude befinden, sind sämmtlich von diesen verlassen und wir eilen deshalb vorwärts und besuchen sie in ihren Wohnzimmern, welche sowohl in der Front als nach hinten hinaus mit verschiedenen Höfen in Verbindung stehen. Die ganze Menge der männlichen Insassen sind zunächst in zwei Klassen getheilt: die Arbeitsfähigen und die Bejahrten und Schwachen oder Arbeitsunfähigen; und jede dieser Klassen haben ihre bestimmten Zimmer und Aufenthaltsplätze. Die Alten [224] und Schwachen sitzen ruhig in dem warmen Sonnenscheine oder in ihrem betreffenden Zimmer, um desto besser die genossene Mahlzeit in Gemüthlichkeit zu verdauen; einige wenige sind mit Lesen beschäftigt. Die Arbeitsfähigen – in dieser Jahreszeit nur eine geringe Anzahl – haben sich bereits an ihre verschiedenen Beschäftigungen begeben; einige arbeiten in den Gärten, andere zupfen Werg aus alten ausgedienten Tauen und Stricken, andere hinwiederum hacken Holz oder arbeiten, im Falle sie eine bestimmte Profession als das Schuhmacher- oder Schneiderhandwerk erlernt haben, für das allgemeine Beste der Anstalt. Die Knaben sind in der Schule unter der geistigen Leitung eines Lehrers. Wir sehen hier eine Anzahl gesunder, wohlgekleideter und durchaus reinlicher Knaben mit lachenden, lebensfrohen Gesichtern, welche unter der Führung eines einsichtsvollen, jungen Mannes, dem die Ausübung seiner Pflichten ein Vergnügen zu sein scheint, lesen, schreiben, buchstabiren und auch wohl ein wenig rechnen lernen.

Von hier begaben wir uns eine Treppe hinauf, um die Schlafzimmer in Augenschein zu nehmen. Der ganze obere Theil des Gebäudes, welches ungefähr 360 Fuß lang ist, besteht aus einer ungeheuren Anzahl von einzelnen Zimmern, welche vermittelst verschiedener breiter Treppen zugänglich sind, jedoch vermittelst eines Ganges in ihrer ganzen Ausdehnung mit den Zimmern der verschiedenen Aufseher und Aufseherinnen in dem Centrum des Gebäudes in unmittelbarer Verbindung stehen. – Diese Schlafzimmer sind hinwiederum in verschiedene Abtheilungen für die Alten, die Schwachen, Arbeitsfähigen, und Knaben abgetrennt; die Schlafzimmer für die weiblichen Insassen befinden sich in dem Flügel, welcher von dem Centralgebäude rechts belegen ist, und sind ganz nach derselben Art wie die der Männer eingetheilt. Jeder einzelne Insasse hat sein eigenes Bett, und da wir, dazu speciell aufgefordert, mehrere dieser Betten genau untersucht haben, so fühlen wir uns zu dem Urtheile berechtigt, daß wie überall, so auch ganz besonders hier in dieser Abtheilung der Anstalt die allergrößte Reinlichkeit und Ordnung herrscht, und die Lüftung (Ventilation), welche für das Gedeihen der menschlichen Constitution von der allergrößten Bedeutung ist, ist durchaus musterhaft.

Wenn wir hinwiederum die breite Treppe hinuntersteigen, welche sich auf der rechten Seite des Centralgebäudes befindet, so gelangen wir in die verschiedenen Zimmer der Frauen, welche nach demselben Plane gebaut und eingetheilt sind, als die der Männer. Die alten Frauen, welche nicht zu schwach sind, haben ihren Stuhl nahe an das geputzte Fenster gerückt und sind mit jugendlichem Eifer mit einem Nähzeuge oder wohl gar mit dem Strickzeuge beschäftigt, welches seit der Erfindung der Strumpfwebedampfmaschienen in England eine außerordentliche Erscheinung ist; andere lesen in tiefster Andacht in dem Buche des Lebens, aus dem sie im vollsten Maaße den Trost schöpfen, welchen sie in den wogenden Verhältnissen des Lebensgebrauses vergeblich gesucht haben, dafür zeugt die Inbrunst, mit welcher sie den Text Wort für Wort in sich aufnehmen, und die tiefgefurchte Stirn und jenes melancholische Auge spricht auf das Unverkennbarste von harten Kämpfen und großen Leiden, ehe sie in diesen Hafen des Friedens ruhig eingelaufen waren. Ja auch diese hochbetagten, hinfälligen Gestalten vor unseren Augen haben einst in Schönheit und übermüthiger Jugendfülle gestrotzt, auch ihr Busen hat einst manche kühnen Träume geborgen, auch ihr Herz war einst voller Wärme und Leidenschaften; das Alles ist nun vorüber und Nichts geblieben, als die Hoffnung auf die seligen Freuden einer besseren Welt. – Andere hinwiederum gehen auf dem Hofe in dem hellen Sonnenscheine spazieren, um ihren Appetit ein wenig mehr für die Tasse Thee zu schärfen, welche mit den schönsten Vorgenüssen erwartet wird. Die Mädchen befinden sich unter der Direction einer Lehrerin und lernen nähen, stricken, lesen und schreiben. Auch besitzt die Anstalt eine kleine Bibliothek nützlicher und erbaulicher Schriften, welche jedem Insassen, alt und jung, zu Gebote steht.

Bis jetzt haben wir eigentlich noch gar kein wirkliches Elend gefunden; in der That haben wir kaum ein Gesicht gesehen, welches eine tiefe Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Lage verrathen hätte, und die Nahrung, obwohl nicht luxuriös und übermäßig, muß durchaus ausreichend sein, denn überall um uns herum sehen wir Nichts, als blühende Gesundheit. Wir wissen, daß eine gute Gesundheit namentlich von Reinlichkeit, einer gehörigen Lüftung und hinreichender, gesunder Nahrung abhängig ist. Hier herrscht zweifelsohne die größte Reinlichkeit, und die Ventilation ist musterhaft, und wir dürfen aus guten Gründen wohl annehmen, daß auch die verabreichten Nahrungsmittel zuträglich sein müssen, denn sonst würden wir nothwendigerweise elende, verhungerte Wesen antreffen. Wir haben noch das mit der Anstalt verbundene Krankenhaus zu besuchen. Hier in der That befindet sich ein nicht geringes Maaß von Elend, aber es ist ein Leiden der Art, welches wir in dem Inneren eines wohlgeleiteten Hospitals antreffen. Der Leidende sucht hier die Hülfe, welche er in der eigenen Wohnung nicht haben kann. Hier ist der Schlagflüssige, dessen Aufenthalt in der Gesellschaft so viel als möglich unlästig gemacht werden muß; hier ist der Krüppel, welcher für jede Arbeit oder Anstrengung unfähig ist, und dessen Schmerzen unter der Aufsicht chirurgischer Kunst gelindert werden müssen; hier ist auch einer, welcher bei der ungewöhnlich scharfen Kälte des vergangenen Winters den Gebrauch seiner Gliedmaßen einbüßte und er wird in kurzer Zeit völlig hergestellt und arbeitsfähig sein. Die verschiedenen Patienten versichern uns, daß jede Bequemlichkeit, welche sie nur wünschen, sofort gewährt und daß ihnen auf Anweisung des Doctors jedes erforderliche Nahrungsmittel, ja selbst außerordentliche Begünstigungen, welche über die gewöhnliche Diät der Anstalt hinausreichten, mit der größten Bereitwilligkeit verabfolgt wurden. Die umfangreiche Küche mit ihren ungeheuren kupfernen Kesseln und riesigen Pfannen und in der Alles mit Dampf gekocht und gebraten wird; die Waschanstalt, in der sämmtliche Wäsche des Hauses gewaschen, gerollt und geplattet wird; dann die niedliche Kapelle, in der die üblichen Morgen- und Abendgebete gehalten, und des Sonntags der Gottesdienst stattfindet, machen den Beschluß unserer Rundschau.

Welches ist nun der Zweck eines solchen Unions-Arbeitshauses, welches den hülfsbedürftigen Armen unstreitig größere Bequemlichkeiten bietet, als sie möglicherweise in ihren eigenen Wohnungen haben können; ist es ein Ort, in welchem der Arme sein ganzes Leben zu verbringen wünscht? Nein durchaus nicht. Denn wenn dies der Fall [225] wäre, dann würde es in unserer Meinung ein größerer Fluch für die Gesellschaft sein, als der Schmuz, die Unwissenheit, das Laster und das Elend der alten Arbeitshäuser der einzelnen Bezirke, deren einziger Gegenstand war, die Armen zu füttern; denn wir fürchten für das Gedeihen und Wohlsein eines Staates Nichts so sehr als wohlgenährte Bettler an Stelle einer gesunden und kräftigen Arbeiterklasse. Für den Arbeitsfähigen muß selbst das bequemste Unions-Arbeitshaus ein höchst unwillkommener Aufenthalt sein. Die geordneten Eintheilungen, die zugemessene Quantität der Nahrungsmittel, die unveränderliche Einförmigkeit der strengsten Disciplin, der Zwang zu arbeiten und der gänzliche Ausschluß von der Außenwelt, jedes einzeln und Alles zusammen bietet Unbequemlichkeiten dar, deren sich nicht leicht jemand unterzieht, der die Mittel besitzt, seinen Lebensunterhalt anderswo zu verdienen. Der schmuzige Vagabond, welcher gelegentlich einspricht und um Obdach und Nahrung nachsucht – welches beides jedem ohne Unterschied gewährt wird, – findet natürlich keinen Gefallen an der herrschenden Reinlichkeit und Ordnung, welche ein Aufenthalt in der Anstalt erheischt; und er hält es deshalb nicht lange darin aus. Für den ordentlichen Arbeiter hingegen, welcher eine Zeit lang wider eigenes Verschulden ohne Existenzmittel ist; für den Bejahrten und Schwachen, der nicht im Stande gewesen ist, sich eine sorgenfreie Lage im drückenden Alter zu erarbeiten; für die Wittwen und Waisen, welche durch einen unzeitigen Tod des Ernährers und der väterlichen Stütze beraubt sind, für diese Personen sind die Unions-Arbeitshäuser unstreitig von der höchsten Bedeutung und dem wohlthätigsten Einflusse, und wir wissen, daß manche arme Kinder in diesen Anstalten eine Erziehung genossen haben, welche sie sonst niemals hätten erhalten können, und so lange es noch Arme in England gibt, welche in eine der angegebenen Klassen fallen, für welche diese Arbeitshäuser gegründet sind, so lange halten wir sie für durchaus praktisch und dem Zeitgeiste angemessen.

Bausteine zu einer naturgemäßen Selbstheillehre.

Sind die Aerzte entbehrlich?

Ja! die Aerzte sind entbehrlich, welche die kranke Menschheit durchaus nur mit sogenannten Arzneimitteln oder durch einseitige Heilmethoden kuriren wollen; die Aerzte sind aber zur Zeit noch ganz unentbehrlich, welche Krankheiten verhüten oder den Kranken den naturgemäßen Weg zeigen, auf welchem diese entweder ihre Gesundheit wieder erlangen oder, ist das Uebel unheilbar, doch die wenigsten Nachtheile davon haben können. Aber wahrlich dieser Weg führt nicht durch die Apotheke, nur manchmal neben einer einzigen Büchse derselben, neben der mit betäubenden Mitteln vorbei. Ich höre im Geiste, lieber Leser, wie Du mir höhnisch lächelnd einwirfst: aber wie viele Kranke sind nicht schon durch Aerzte und Medicin gesund worden und was für Männer – Halt! urtheile nicht eben so falsch, wie die Aerzte selbst und schreibe nicht Alles, was in Dir geschieht, wenn Du Medicin eingenommen hast, nur dieser zu. Bedenke, daß Dein Körper von Natur so eingerichtet ist, daß er die meisten Krankheitsprocesse, am leichtesten bei richtigem diätetischen Verhalten, aus eigenen Mitteln allmälig tilgt und glaube mir, die meisten dieser Kranken sind nur trotz des Arztes und obschon sie Arznei nahmen gesund worden. Der Arzt bringt nur da scheinbar durch seine Arzneien Hülfe, wo in der That die Natur das Uebel hebt; höchstens kann der Arzt durch Angabe des richtigen Verhaltens des Kranken der Natur die Heilung etwas erleichtern. Aber China[WS 1] gegen Wechselfieber! rufen alle Aerzte wie aus einem Munde; da sieht man doch klar und deutlich, daß eine bestimmte Krankheit durch ein bestimmtes Mittel gehoben werden kann, und was bei einer Krankheit möglich ist, das muß doch bei den andern auch zu ermöglichen sein. Also suche man nur fleißig, damit man die richtigen Mittel gegen andere Krankheiten endlich auch erhasche. Falsch! Grundfalsch! Die China kurirt die eigentliche Krankheit, kaltes Fieber genannt, nicht, sondern hebt nur die auffälligste und beschwerlichste Erscheinung desselben, den sogenannten Fieberanfall (Frost und Hitze), und dies können auch eine Unzahl anderer, selbst sympathetischer und mystischer Mittel fast ebenso gut, wie die China. Wollte man die China für ein spezifisches Mittel gegen Wechselfieber ansehen, dann müßte man auch andere Arzneien, welche lästige Symptome einer Krankheit in den Hintergrund drängen, für spezifische erklären, z. B. Opium gegen Krebs und andere schmerzhafte Uebel, Champagner gegen Hypochondrie bei Männern, Schooshündchen, ein Ball oder ein neues Kleid gegen hysterische Weinkrämpfe bei Weibern u. s. w. Ich warne Euch hiermit vor Aerzten, die immer nur Recepte verschreiben, oder gar Alles, selbst aus der Entfernung, über einen Leisten kuriren. Paßt einmal auf die Recepte eines solchen Arztes auf und Ihr werdet bald finden, daß derselbe nur etwa 15 bis 20 Formeln bei 8 bis 10 Mitteln im Gebrauche hat, um die verschiedensten Krankheiten zu kuriren, daß er nur manchmal statt des Milchzuckers einfachen Zucker, anstatt des gemeinen Wassers destillirtes und statt eines braunen Saftes einen grünen nimmt.

Traut den Aerzten ja nicht, die Euch nach oberflächlicher Befragung, nachdem sie den Puls gefühlt und die Zunge besehen, aus der Apotheke etwas Stärkendes für die Nerven, für den Magen und andere Theile verschreiben wollen, die durch Arzneien die schlechten Säfte des Blutes zu tilgen, verschleimte Organe auszufegen oder von Innen nach Außen, von Oben nach Unten und von Vorn nach Hinten abzuleiten streben und die Euch Mittel, deren Titel mit anti- anfängt, wie antiscrophulöse, antihämorrhoidalische, antigichtische, antirheumatische, antisyphilitische, antiphlogistische, antiscorbutische u. s. w. beibringen wollen. Nur Denen schenkt Euer Vertrauen, die Euch genau untersuchen, Eueren Körper befühlen, beklopfen [226] und behorchen, Euch hinsichtlich Eurer Lebensweise bis in’s Kleinste examiniren, und Euch in Bezug auf Essen und Trinken, Wohnung und Kleidung, Bewegung und Ruhe, Wärme und Kälte u. s. w. Aufklärung und Verhaltungsmaßregeln geben, die dem Ausspruche Wunderlich’s beistimmen: „wo die Receptensucht aufhört, fängt die Therapie an“, oder mit Grießelich behaupten: „die edelste Aufgabe der Heilkunst bestehe darin, sich selber überflüssig zu machen. Solche Aerzte nun nennt man rationelle oder vernünftige, von ratio, die Vernunft, und die neuere Heilkunde, welche durch die richtige Einsicht in den gesunden und kranken, lebenden und todten menschlichen Körper solche Heilkünstler zu bilden strebt, heißt die rationelle oder physiologische Medicin. Dieser Wissenschaft wird es gar nicht einfallen, auf gut Glück diese oder jene Heilmethode bei Krankheiten zu probiren oder immer und immer wieder die seit Jahrhunderten von den Verfertigern der Heilmittellehren empfohlenen, aber schon längst als ganz nutzlos erfundenen Arzneimittel in Gebrauch zu ziehen, da sie durch die Mithülfe der Naturwissenschaften weiß, wie naturwidrig dieses Gebahren ist. Sie strebt dagegen darnach die Unordnungen in der Oeconomie des menschlichen Körpers und deren Ursachen zuvörderst richtig zu erkennen und lehrt dann dieselben zu vermeiden oder auf naturgemäßem Wege allmälig wieder in Ordnung zu bringen; sie zeigt uns auch, wie die meisten Krankheiten ohne Medicamente, nur bei gehöriger Einwirkung der richtigen Lebensbedürfnisse in Gesundheit übergehen oder, wo dies nicht geschieht, wie dann auch alle Arzneimittel und Heilungsversuche erfolglos bleiben.

Laßt Euch das Wirken eines rationellen Haus-Arztes in Kürze beschreiben. Zuvörderst würde derselbe Euch über das Klima und den Ort, welchen Ihr eben bewohnt, solche Aufklärung geben, welche zur Erhaltung Eurer Gesundheit beitrüge; sodann müßte er Euch in der Wahl und Einrichtung der Wohnung unterstützen und hier vorzüglich die gesündeste Stube zum Schlafzimmer und zum Aufenthalte für die Kinder auswählen; ja sogar die Geräthschaften der Küche und die Beschaffenheit der Abtritte dürften nicht unbeachtet von demselben bleiben. Was Euere eigene Person betrifft, so würde Euch ein solcher Arzt auf diejenigen Euerer Gewohnheiten (z. B. in Bezug auf Essen und Trinken, Kleidung, geistige und körperliche Thätigkeit u. s. w.), welche nach und nach die Gesundheit untergraben können, aufmerksam machen und zugleich die passenden Mittel und Wege zur Kräftigung Eures Körpers angeben. Sein Hauptaugenmerk würde aber auf die Kinder gerichtet sein und diese müssen von demselben nicht blos in körperlicher, sondern, – wie die Schulen zur Zeit beschaffen sind, – auch in geistiger Beziehung streng überwacht werden. Alle die genannten Pflichten des Arztes würde freilich ein jeder verständige Erwachsene recht gut selbst übernehmen können, wenn er in der Schule sich selbst hätte kennen lernen oder wenn er sich nach den Schuljahren um die Natur und die Einrichtung seines Körpers bekümmert hätte. Wie die Sachen aber jetzt stehen, brauchen fast alle Menschen bis in ihr spätestes Alter noch einen ärztlichen Vormund, und der Arzt darf nicht blos auf den kranken Körper angewiesen sein.

Ich werde später dem Leser noch weiter auseinander zu setzen suchen, wie von einem rationellen Arzte recht gut bei Kindern die so oft tödtlich ablaufenden Krankheiten, als Bräune, Lungenentzündung, Brechdurchfall und hitziger Wasserkopf (Hirnkrämpfe) vermieden werden können; wie krumme und lahme Beine, Buckel und blöde Sinne nicht zu existiren brauchten; wie Blutarmuth (Bleichsucht) und Lungenschwindsucht seltener sein könnten. Für das höhere Lebensalter würde ein richtiger Arzt aber insofern von schützendem Einflusse sein können, als er dem Auftreten von Gicht und Rheumatismus, von Hypochondrie und Hysterie, von Nervenschwäche und Unterleibsbeschwerden, von Lähmungen und selbst dem Schlagflusse entgegen zu treten im Stande ist. Was machen aber die Aerzte und die Laien jetzt? Sie warten beide, selbst wenn sie eine Krankheit schon deutlich herannahen sehen, bis die genannten Uebel sich zu einem solchen Grade ausgebildet haben, daß von einer völligen Wiederherstellung der Gesundheit gewöhnlich gar nicht mehr die Rede sein kann und dann wandern die meisten Patienten aus der Hand des einen Quacksalbers in die vieler anderer, um endlich durch die dunklen Kräfte der Somnambülen[WS 2], der Wunderdoctoren und Geheimmittel zehn bis zwanzig Jahre zu früh in das dunkle Grab gestoßen zu werden. Die meisten Aerzte beruhigen sich dann damit, daß sie sich Mühe gegeben und Alles gethan, um es, wie Goethe dem Mephistopheles von der Medicin sagen läßt, am Ende gehen zu lassen, wie’s Gott gefällt. Hätten sie es doch lieber gleich vom Anfange gehen lassen, aber wie’s Gott gefällt. Uebrigens gibt es doch auch noch einzelne Aerzte, die darüber Gewissensbisse bekommen, daß sie dem Verstorbenen vor seinem Tode nicht noch einige Blutigel ge- und dieses oder jenes Medicament versetzt haben. Sie gleichen jenem Landarzte, der bei innern Krankheiten zuletzt, wenn kein Mittel mehr anschlagen wollte, noch einen Zahn auszog. Höre also auf meinen wohlgemeinten Rath, lieber Leser, nimm Dir einen rationellen Arzt so lange Du gesund bist und laß Dich von demselben vor Krankheit beschützen, denn zur Zeit der Noth ist, wie Du doch endlich von selbst merken solltest, die Macht des Arztes eine sehr geringe, die der Arzneien aber eine blos eingebildete.

Verdienen die meisten Menschen rationelle Aerzte?

Nein! nein! und nochmals nein! Die meisten Menschen verdienen bei ihrem hartnäckigen Sträuben gegen die Aufklärung durch die Naturwissenschaften, bei ihren blödsinnigen Ansichten über die Naturerscheinungen und über die Beschaffenheit ihres eigenen Körpers, sowie wegen ihrer Willensschwäche, ihrer Inhumanität und Selbstsucht gerade jetzt recht tüchtig gerademachert[WS 3], geschrothet[WS 4] und geprießnitzt[WS 5] zu werden; denn wer nicht hört, muß fühlen. Doch gibt es auch noch immer eine Menge gutmüthiger Menschenfreunde, denen das leibliche Wohl der Menschen in der Gegenwart und für die Zukunft am Herzen liegt, und für diese sind die in den nächsten Nummern folgenden Gesundheits- und Krankheitsregeln bestimmt. Am meisten würde freilich durch dieselben genützt werden, wenn

[227] Mütter und Schullehrer sich das Gesagte zu Gemüthe zögen und bei der Erziehung der Kinder in Anwendung brächten. Vielleicht finden meine Worte auch bei Solchen Anklang, welche in ihrem Leben trotz vieles Heilkünstelns doch viel durch Krankheiten und den Tod gelitten haben. – Uebrigens sage ich mit Steudel: „ich hoffe nicht, daß man mir den Vorwurf machen wird, ich wollte die medicinische Wissenschaft herabsetzen, wenn ich die Blößen der Arzneikunst aufdecke; im Gegentheil, ich habe einen sehr hohen Begriff von Dem, was die Medicin leisten könnte und leisten sollte; ich meine, sie sollte, statt ein besonderes Gewerbe zum Kuriren von Kranken zu sein, zu einer Anstalt für das Gemeinwohl, zu einem Segen für die Menschheit werden, und auch das Publikum sollte nach und nach einsehen, was es von der Medicin zu erwarten und zu fordern berechtigt ist.“ (B.)

Blätter und Blüthen.

Die verrückte Bettstelle. Die durch höhere Geisterhand verrückten Tische sind schon etwas Altes. Und wenn die Geisterklopfer es mit ihren gehorsamen Verstorbenen nicht weiter bringen, als zur Verdrehung von Tischen, ist die Hoffnung, daß sich die Geister zu Ostern und Michaelis beim Meublefuhrwerk nützlich machen könnten, eitel. Was aber die Kunst, Meubles und Menschen verrückt zu machen, betrifft, so ist sie durchaus nichts Neues. Wir kennen einen Gentleman in London, dessen ganzes Haus mit allen Meubles und Menschen aus höherer Magie besteht. Setzt man sich auf einen Stuhl, geht er auseinander und stellt sich in zwei Theilen neben dem Darniederliegenden auf. Der Tisch, auf welchen man sich stützt, verwandelt sich in ein Klavier, das von selbst spielt. Statt der Handschuhe, die ich aus meinem Hute nehmen wollte, zog ich ein Paar lebendige Kaninchen heraus. Und so ging’s fort; immer eine Zauberei nach der andern. Am Schlimmsten ging’s einem Irländer, der zum Besuche gekommen war und bei dem Zauberer die Nacht zubrachte. Nachdem er mit der größten Gastfreundschaft behandelt und verleitet worden war, bedeutend über den Durst zu trinken (wozu bei dem Irishman nie viel Verführung gehört) brachte man ihn in sein Schlafcabinet, ein hohes gothisches Zimmer mit einem ungeheuren, bis an die Decke reichenden Himmelbett. Das Bett selbst befand sich kaum 2 Fuß hoch über dem Fußboden, recht bequem für einen Irländer, der über den Durst getrunken hat. Man unterstützte ihn gebührlich im Auskleiden, machte es ihm möglichst bequem im Himmelbette, wünschte ihm gute Nacht und ließ ihn im Finstern.

Die Gesellschaft wurde jetzt mit der höhern Magie der Bettstelle bekannt gemacht. Vor der Thür in einem Winkel war eine Maschinerie angebracht, die auf den Druck einer Feder zu arbeiten anfing und das Bett innerhalb der 4 Pfosten langsam bis an die Decke schrob. Die schnarchenden Töne von innen waren das Zeichen zum Berühren der Feder. Der Schläfer befand sich bald in angemessener Höhe. Eine Minute darauf war das ganze Haus in fürchterlichem Aufruhr. Die Bedienung war auf Alles gut eingeübt. Man schrie Feuer! stieß, schleppte, rutschte, heulte und lärmte auf tausenderlei Art. Gleichzeitig ward dem Fenster des Irländers gegenüber im Hofe etwas Maculatur und kleines Holz in Brand gesteckt, daß es fürchterlich flackerte und loderte. Und der Hausherr schrie laut: „Gott im Himmel, wer rettet meinen armen Irländer! Die Flammen verzehren schon das Zimmer unter ihm!“

Es dauerte nicht lange, hörte man im Zimmer den gewünschten Fall und ein witziges Verwünschen und Fluchen aus dem Zimmer des Irländers. In einem Nu war das Feuer ausgelöscht und Alles mäuschen still. Jetzt wurde der Genuß für den Zauberer vollkommen. Der dicke, schwere Dialect des Irländers unterbrach allein die Stille der Nacht. Immer lauter und witziger schrie er um Hülfe. Nach einigen Minuten begaben sich ein Paar Diener im tiefsten Negligee und gähnend in das Zimmer und fragten, was ihm gefällig sei.

„Brennt’s denn nicht im Hause?“

„Brennen, Sir? Ich denke, kein Funke im Kamin ist noch lebendig.“

„Nun wozu denn also der Feuerlärm?“

„Sie müssen geträumt haben, Sir; keine Maus hat sich gerührt.“

„O wirklich! Dann sind es zwei Fälle: mein Traum ein Fall, und ich aus dem Bette Genitiv oder zweiter Fall.“

„Aus dem Bett gefallen, Sir? Ich hoffe, Sie haben sich nicht verletzt, das Bett ist ja Gott sei Dank so niedrig.“

„Ich denke nicht so niedrig von diesem Bett. Ich fiel wohl fünf Minuten lang, ehe ich hier unten ankam.“

„Sir, das ist Ihnen im Traume so vorgekommen. Sehen Sie, das Bett (das inzwischen wieder hinter dem Vorhange herunter gezaubert worden war) ist kaum 2 Fuß hoch.“

Der Irländer besah sich die Dimension und rief: „Nun dann haben meine Sinne allen Credit bei mir verloren.“ Er bat um Entschuldigung wegen der nächtlichen Störung, begleitete die Diener bis an die Thür, schloß sie und begab sich wieder zu Bett, welches freilich inzwischen wieder in die Höhe gewunden worden war. Draußen hatte man nun seine, wenn auch nicht christliche, doch höhere englische Gentlemen-Freude, zuzuhören, wie der Irländer inwendig im Finstern graspte, fluchte und Witze machte, daß es ihm nicht gelingen wollte, in’s Bett zu kommen. Er hob bald den rechten, bald den linken Fuß zuerst, um einzusteigen, kam aber immer wieder auf den Fußboden. Die ganze Bettstelle immer ein leerer Raum. Er dachte laut, wunderte sich, sprach von unberufener Geistereinmischung und daß er Mrs. Haydn verklagen wolle und dergleichen, bis man vernahm, daß er auf einem Stuhle sich zurecht rückte, um dort den Rest seines Rausches auszuschlafen.

Inzwischen hatte man das Bett wieder heruntergeschroben. Am Morgen besuchte ihn der Besitzer der Bettstelle, die er für sein Meisterwerk hielt, und wollte bald bersten [228] vor innerem Gelächter, als der Irländer gar nicht müde werden konnte, die Bettstelle zu betrachten und zu untersuchen.

Auf wiederholtes Fragen, was er an ihr Merkwürdiges finde, antwortete er nur: „Ich denke nicht so gemein von meiner Bildung, sie unter die Geistesgaben einer Bettstelle zu stellen; deshalb stelle ich den Antrag, diese Bettstelle für unbedingt verrückt zu erklären. Außerdem bitte ich nur noch um etwas Opodeldock zum Einreiben.“

Kampf mit Wölfen. Die Jagd der Rinder in den mexicanischen Prairien ist oft mit großen Gefahren verknüpft. Einer der tüchtigsten unerschrockensten Büffelfänger hätte vor Kurzem seine Jagdlust fast mit dem Leben gebüßt. Er war am Abend hinaus in die Prairie geritten und hatte sich matt und müde in ein Gebüsch gelagert, während sein Pferd in einer Vertiefung ruhig graste. Es mochte nach Mitternacht sein, als er erwachte. Plötzlich hört er in seiner Nähe ein schauerliches, durch alle Nerven gehendes Geschrei, dessen Bedeutung er recht wohl kennt.

Es ist sein Pferd, das von einer Schaar von Wölfen umgeben ist.

Es ist zu spät, das arme Thier zu retten. Vom Hunger getrieben sind die Wölfe bei Nacht ungewöhnlich verwegen. Sie sind in großer Anzahl versammelt und sie streiten sich um jeden Bissen der Beute, denn sie reicht nicht zu, den Hunger der ganzen Schaar zu befriedigen. Mehre derselben wenden sich mit gereiztem Appetit hinweg und nähern sich dem Jäger, während ihre Gefährten um die Gebeine des Pferdes streiten. Mittlerweile ist der Jäger aufgesprungen und hat seine Doppelbüchse ergriffen – außer dem Lasso, die einzige Waffe, die er bei sich führt – entschlossen, sich so lange als möglich zu wehren und sein Leben so theuer als möglich zu verkaufen.

Die Wölfe haben ihn jetzt umringt, aber sie zögern noch, ihn anzugreifen. Wölfe dieser Art ziehen sich gewöhnlich beim Anblicke eines Menschen zurück, außer wenn sie der Hunger zur Verzweiflung treibt; aber jetzt ist es Nacht; sie sind in großer Anzahl versammelt, ihr Appetit ist durch das Blut ihrer Beute gereizt worden – sie haben es nur mit einem einzigen Manne zu thun und sie kommen näher. Sie sind ihm endlich so nahe gerückt, daß er das Sternenlicht in ihren glühenden Augen funkeln sieht, während der Dunst ihres Athems ihn umhüllt. Von einer plötzlichen fast verzweifelten Regung erfaßt, richtet er seine Büchse auf die nächste Gruppe seiner Feinde und schießt. Einer der Wölfe liegt todt auf dem Boden, ein anderer ist verwundet und die anderen weichen erschrocken etwas zurück.

Das Schreckmittel wirkt jedoch nur einige Augenblicke; die Wölfe sehen, daß nichts weiter erfolgt und kommen wieder näher. Sie haben ihn wieder dicht umringt; die Lage des Jägers ist im höchsten Grade bedenklich; aber es tritt zu seinem Gunsten ein kleiner Aufenthalt ein, indem die Thiere gemeinschaftlich über ihre Kameraden herfallen, die eben getödtet worden sind. Diese zweite Mahlzeit bringt eine fast eben so große Verwirrung hervor, wie die erste; der Jäger benutzt sie und versucht es, sich langsam und vorsichtig aus der unmittelbaren Nähe seiner Feinde zu entfernen.

Bald folgen sie ihm auf’s neue und es scheint jede Schranke zwischen ihm und einem entsetzlichen Tode gefallen zu sein. Noch immer zieht er sich langsam und halb bewußtlos zurück; sie sind ihm jetzt ganz nahe; jetzt macht einer von ihnen einen Sprung, um ihn anzufallen und der zweite Lauf der Büchse entladet sich im Kampfe; glücklicher Weise hat der Schuß den verwegenen Wolf getödtet; die übrigen weichen wieder zurück und verzehren wie vorher ihren todten Gefährten.

Wenn er nur den tiefen Fluß erreichen kann, den er zu seiner Rechten schimmern sieht, dann hat der bedrängte Jäger Aussicht auf Rettung. Das Wasser wird ihn jedenfalls schützen, da er ein ausgezeichneter Schwimmer ist. Dieser Gedanke gibt ihm neue Hoffnung und neuen Muth; er schreit und wehrt bei jedem Schritte seine Feinde ab und erreicht endlich nach mancher drohenden Gefahr glücklich das Ufer des Flusses. Die Wölfe scheinen jedoch die Wichtigkeit des Augenblicks zu erkennen und unternehmen, als er eben im Begriffe ist, in den Fluß zu springen, einen wüthenden gemeinsamen Angriff.

Für einen Augenblick ist nichts zu erkennen als Schaum und aufgespritztes Wasser, indem die Angreifenden sowohl als auch der Angegriffene in den Fluß stürzen. Der Jäger hat sich, indem er unter die Oberfläche taucht, fast dem Bereiche der Wölfe entzogen, während viele von den letzteren ertrunken sind und als todte Körper um ihn herumschwimmen. Schon glaubt er mit dankbarem Gefühle der Gefahr entronnen zu sein, indem er seine Feinde heulend und die Zähne knirrschend am jenseitigen Ufer stehen sieht, da fühlt er sich plötzlich von zwei Thieren gepackt, die größer und kräftiger sind als die übrigen. Ihre Zähne schließen sich fast in seinem Fleische und er wird trotz aller verzweifelten Gegenwehr allmälig in’s Wasser hinabzogen. Vergebens faßt er mit aller Kraft der Verzweiflung ihre Kehlen; aber sie wollen ihre Beute nicht aufgeben und der Fluß färbt sich mit seinem Blute. Plötzlich verliert der kleinere der beiden Wölfe seinen Halt, er wird vom Strome hinweggeführt und ertrinkt.

Der Jäger hat es jetzt nur noch mit einem Gegner, einer großen Wölfin, zu thun. Er ringt verzweiflungsvoll, aber vergebens, um sich von ihr zu befreien; aber er bemerkt eine Art von Steifheit in ihren Bewegungen, die er vorher nicht wahrgenommen hat, und indem er noch einmal seinen Arm ausstreckt und seine Hand auf ihren Kopf und ihre Schnauze legt, entdeckt er, daß sie todt ist. Dennoch zieht ihn ihr Gewicht noch immer niederwärts; plötzlich fühlt er sich von einer Ohnmacht befallen – er verliert das Bewußtsein und versinkt unter die Oberfläche des Wassers, während der todte Wolf ihn noch immer gepackt hält. Aber während beim Untersinken des Jägers und seines Gegners das Wasser in heftige Bewegung geräth, verliert das todte Thier plötzlich seinen Halt. Der Jäger erhebt sich wieder zur Oberfläche und indem sein Kopf mit einem scharfen Felsen in Berührung kommt, kehrt auch das Bewußtsein zurück. Er öffnet seine Augen, sammelt seine ganze Kraft und erklimmt endlich völlig erschöpft das Ufer. Als die ersten Strahlen des friedlichen Morgenlichtes erschienen, erkannte er den ganzen Umfang der Gefahr, in welcher er geschwebt hatte; er wendete sich um und sah am jenseitigen Ufer die letzte Schaar seiner blutgierigen Gegner davon ziehen, und andächtig seine Hände über seine Brust faltend, dankte er dem Himmel inbrünstig für seine Rettung.

Anmerkungen (Wikisource)

- ↑ Chinarinde und das daraus gewonnene Chinin wird seit dem 17. Jahrhundert zur Behandlung von Wechselfieber (Malaria) verwendet.

- ↑ schlafwandelnde Person

- ↑ Johann Gottfried Rademacher (1772–1850), deutscher Arzt, medizinischer Autor und Schöpfer eines eigenen heilkundlichen Systems.

- ↑ Johann Schroth (1798–1856), österreichischer Naturheilkundler, Erfinder der Schrothkur.

- ↑ Vincenz Prießnitz (1799–1851), österreichisch-schlesischer Hydrotherapeut.