Die Gartenlaube (1853)/Heft 22

[229]

| No. 22. | 1853. |

Der Stadthauptmann von Lüneburg.

(Schluß.)

Acht Monate waren bereits seit der Eroberung der Festung auf dem Kalkberge verflossen und außer jenen räuberischen Ueberfällen, durch welche die außerhalb der Ringmauern Lüneburgs liegenden Besitzungen der Stadt mehrfach gefährdet wurden, war die Ruhe im Innern derselben durch nichts gestört worden. Tag und Nacht hatten bisher abwechselnd Bürger und Soldtruppen auf den Wällen der Stadt und Festung strenge Wacht gehalten, jedoch da ein Monat nach dem andern vergangen war, ohne daß Magnus sich der Stadt genähert, so ließ auch, sicher gemacht durch den Vergleich der sächsischen Fürsten mit dem Erzfeind Lüneburgs, die ängstliche Wachsamkeit immer mehr und mehr nach, und um den durch so lange ununterbrochenen Tag- und Nachtdienst erschöpften Bürgern Erholung zu gönnen, wurden die zur Nachtwache nöthigen Posten nur von den städtischen Söldnern besetzt, und die Anzahl derselben soweit nur möglich vermindert.

So war der Tag der zehntausend Jungfrauen, der 31. October 1371, gekommen. Eine finstere Herbstnacht lag über Lüneburg, in dessen Häusern alles dem stärkenden Schlummer sich überlassen, und die Grabesstille, welche im Innern der Stadt herrschte, wurde nur selten vom Ablösungsruf der auf den Wällen wachthaltenden Kriegsleute und deren Waffengeklirr unterbrochen; je näher aber die Mitternacht rückte, je heftiger der Regen niederströmte, der mit Beginn der Dunkelheit begonnen, je seltener gab sich auf den Bastionen der Stadt und Festung ein Zeichen der Wachsamkeit kund, und bald schienen auch diese Wächter der Stadt, gleich den Bewohnern derselben, in festen Schlaf versunken.

Nur im Hause des Bürgermeisters Ulrich v. Weißenburg theilten zwei Personen das Gefühl der sichern Ruhe nicht, es war dies der Bürgermeister und Arnold Becker. Beide hielt eine ungewöhnlich seltsame Unruhe wach, und eben war der Stadtobrist im Begriff, den nächtlichen Umgang auf den Wällen zu halten, den er nie verfehlte, um Zeuge zu sein, daß es an Wachsamkeit nicht fehle, als die Thüre eines Nebengemachs sich öffnete, und Elsbeth, die junge Gattin Beckers, welche schon seit zwei Stunden der Ruhe gepflegt, bleich und verstört, in ihr Nachtgewand gehüllt, hereintrat.

[230] „Elsbeth!“ – riefen beide Männer zugleich. „Was ist Dir?!“

„Dem Himmel sei Dank, es war nur ein Traum,“ stöhnte die junge Frau, schwer aufathmend und schmiegte sich zitternd an des Gatten Brust. – „O!“ fuhr sie fort – und bedeckte einen Augenblick mit beiden Händen ihr Antlitz, als fürchte sie, die Schreckbilder ihres Traumes noch einmal zu erblicken – „o fürchterlich war das Bild, was ein böser Traum vor meinen Augen aufrollte und so deutlich als stehe es jetzt noch hier. Du, Arnold, warst im Handgemenge mit dem Feinde, um Dir her thürmten sich die Leichen der von Dir Erschlagenen, deren Blut Dich bespritzt und Du, Vater, beugtest demüthig Deine Knie vor dem Feinde, der in stolzer Siegersicherheit auf dem Marktplatz hielt, und vor dem Du Gnade für die Stadt erflehtest.“

Betroffen sahen sich bei dieser Erzählung Arnold und Weißenburg an.

„Geh’ zur Ruh, Elsbeth!“ begann jetzt Becker und versuchte zu lächeln. „Du siehst ja wohl, daß es eben nichts war als ein wirres Traumbild, was Dich erschreckt. Ich selbst will jetzt gehen und mich überzeugen, ob Lüneburg, treu bewacht, der nächtlichen Ruhe pflegen darf.“

„O nur heute geh’ nicht von hier!“ bat Elsbeth und versuchte den Gatten zurückzuhalten.

„Laß ihn, Kind,“ ermahnte der Bürgermeister. „Es ist seine Pflicht und der Stadt nöthig. Denn bald würde es traurig um die Wachsamkeit unserer Söldner aussehen, wenn sie wüßten, daß wir der Ruhe pflegen und keiner da wäre, den sie fürchten, und der sie überwacht.“

„Elsbeth! geh’ in Dein Kämmerlein, bald bin ich wieder hier,“ tröstete der Stadtobrist und führte die sich sträubende Gattin ihrem Schlafgemach zu, drückte einen zärtlichen Kuß auf ihre Lippen und entfernte sich schnell. Aber fast in demselben Augenblicke als Becker das Haus verlassen, unterbrach von der Festung her der Donner des Lärmgeschützes[1] die Stille der Nacht, und bald darauf tönte der Angstruf: der Feind! der Feind! durch die Straßen der Stadt. Aus allen Häusern stürzten die in Eile bewaffneten Bürger ihren Sammelplätzen zu, während das Geschrei einzeln flüchtender Bewohner mit dem wilden Hohngelächter der Feinde sich mischte, die begünstigt durch den Nebel, welcher den Tag vorher die Umgegend bedeckt, sich der Stadt genähert und mit Beginn der Nacht auf Sturmleitern die Wälle derselben erstiegen, wo nach geringem Widerstande der aus tiefem Schlaf aufgeschreckten Wachen sie nichts gehindert bis in’s Innere der Stadt vorzudringen.

Aber bald wich der Bürger Bestürzung der muthigen Besonnenheit derselben und wohlgeordnet zogen unter des Stadtobristen Becker und des Kriegshauptmannes Fischkeute Befehl die Schaaren der Bewaffneten dem Markte zu, denn hier hielt der Feind, bestehend aus 700 größtentheils adeligen Kriegern, die als Verbündete des Herzogs Magnus unter Anführung des Grafen von Homburg und des Ritters Siegfried v. Saldern (genannt „mit den Krücken“ diesen Ueberfall versucht.

Ihres Sieges gewiß erwarteten hier in stolzem Uebermuth die Feinde der Stadt Lünebnrg demüthige Unterwerfung, und bald näherte sich auch, nach einer kurzen Besprechung mit dem Stadtobristen, der Bürgermeister Ulrich von Weißenburg, welcher beim ersten Hülferuf, nachdem er die jammernde Elsbeth ihren Dienerinnen übergeben, sogleich nach dem Schauplatz der Verwirrung geeilt, mit mehreren der Rathsherren in demütiger Haltung ohne alle Waffen, von einem Fackelträger begleitet, und blieb in einer kurzen Entfernung vor dem an der Spitze des feindlichen Kriegshaufens haltenden Grafen v. Homburg stehen, während Becker und Fischkeute die bewaffneten Schaaren der Bürger so geräuschlos als möglich in allen zum Markte führenden Straßen vertheilte, ohne daß der Feind sich irgend eines Angriffs vermuthete.

„Bringt Ihr die Schlüssel der Rebellenstadt?“ herrschte Graf v. Homburg den Bürgermeister zu, welcher sich tief vor dem stolzen feindlichen Heerführer verneigte.

„Ja, Graf von Homburg, entgegnete ernst der Bürgermeister. „Sobald Ihr uns Frist vergönnt, die Bürgerschaft zu unterrichten, daß Ihr die Schlüssel verlangt, und sobald Ihr uns versprecht, daß wir an Leben und Gut nicht Schaden leiden sollen, und die Stadt verschont bleibt vor Eurem Grimm, da Herzog Magnus ja selbst vor Kaiser und Reich uns Sicherheit zugesagt im Vergleich mit den sächsischen Fürsten.“

„Und wenn wir das alles nun aber nicht wollten?“ frug höhnisch Siegfried v. Saldern, „wie dann?!“

„Dann bleiben wir, der Rath der Stadt, Euch überliefert, die Bürger Lüneburgs werden dann mit Euch den Kampf wagen auf Leben und Tod,“ antwortete fest und ruhig Ulrich v. Weißenburg.

„Thörichtes Krämervolk!“ – schalt verächtlich Graf v. Homburg, während seit den letzten Worten des Bürgermeisters das Murren der Ungeduld und des Unwillens im den Reihen der Feinde immer lauter vernehmbar wurde. „Was würden wir wohl von Euch zu fürchten haben, da wir schon in den Mittelpunkt Eurer Stadt ohne Schwertstreich gelangt. Wahrlich fast bereue ich, daß wir nicht schon den rothen Hahn auf Eure Dächer gesteckt; darum sputet Euch und bringt unterwürfige Antwort, denn ein Wort von mir und Eure Stadt ist dem Verderben Preis gegeben.“

„Habt Geduld, edler Graf,“ bat der Bürgermeister und verneigte sich demüthig. „Ihr sollt sogleich gnügende Antwort erhalten.“

Aber kaum hatte sich Ulrich v. Weißenburg mit den Rathsherren entfernt und den Blicken der Feinde entzogen als die in Schlachtordnung aufgestellten Schaaren der Ritter und Knappen sich zu trennen begannen, um nach eigner Willkür, des Harrens überdrüssig, in den Straßen der Stadt sich zu vertheilen, in deren Besitz sie sich ungehindert wähnten.

In diesem Augenblicke gab der Stadtobrist Becker mit dem Ausrufe: „Mit Gott für Lüneburg!“ das Zeichen zum Angriff, und mit Ungestüm stürmten von allen Seiten die bewaffneten Bürger auf die feindlichen Krieger, die in wilder Unordnung zurückweichend den mutigen Bürgern nicht Stand zu halten vermochten. Mit Löwenmuth kämpfte an der Bürger Spitze Arnold Becker Mann gegen Mann mit dem Grafen v. Homburg und als dieser mit gespaltetem Haupte todt zu Boden sank, durchbohrte [231] auch des Kriegshauptmanns Fischkeute Schwert den tapfersten der Feinde, den Siegfried von Saldern mit den Krücken. Ihrer Führer beraubt, drängten die Feinde der Straße zu, die nach der Sülze führte, von woher sie so leichten Kaufs in die Stadt gelangt, aber hierher warf sich auf Nebenwegen Becker mit dem Kern seiner Mannschaften, die ermuthigt durch den Sieg mit der Tapferkeit ihres Anführers zu wetteifern schienen. Ueber 200 von Adel und über 300 Kriegsknechte des Feindes lagen erschlagen auf dieser Straße, während der Rest der Ritter und Knappen sich der Stadt als Gefangene überlieferte. Die Straße aber und das Thor wo das Gemetzel unter des Magnus Verbündeten am Aergsten gewesen, hieß nach Jahrhunderten noch, in Folge des Blutbads, welches die Lüneburger unter ihren Feinden hier angerichtet, das rothe Thor und die rothe Straße.

Im heißen Angstgebet lag während dieses Mordgefechtes Elsbeth auf ihren Knieen, denn deutlich drang der Schlachtruf der Kämpfenden unter wildem Waffenlärm in ihr stilles Gemach. Als aber nach beendeter Schlacht die siegestrunkenen Bürger unter lautem Jubelruf den tapfern Stadtobristen und den um das Wohl der Stadt Lüneburg so oft sich verdient gemachten Bürgermeister nach deren Wohnung geleiteten, da litt es das junge Weib nicht länger allein, und mit fliegenden Haaren und hochwallendem Busen eilte sie hinab in die Hausflur und sank unter Thränen der Freude und des Stolzes in des geliebten Mannes Arme, der mit blutbeflecktem Schwerte und vom wilden Kampfe hochglühendem Antlitz sie innig an seine Brust zog.

Schäumend vor Wuth empfing Magnus Torquatus die Kunde von der blutigen Niederlage der tapfersten seiner Krieger, aber obgleich er fortwährend auf Rache sann gegen die ihm verhaßte Stadt, so gelang es ihm nie wieder gegen Lüneburg zu Felde zu ziehen, da bis zu seinem Tode in immer neue Fehden verwickelt von jenem Tage an, wo seine mächtigsten Verbündeten Graf Homburg und Siegfried v. Saldern gefallen, das Unglück als rächende Nemesis ihn Schritt vor Schritt verfolgte.

Noch einmal versuchte auf erhobene Beschwerde der Fürsten von Sachsen gegen Magnus v. Braunschweig, wegen gebrochenen Vertrags der Kaiser in Güte beide Parteien zu einigen und beschied dieselben nebst mehreren andern Fürsten und Prälaten, die er zu Beisitzern und Mitrichtern gewählt, zu einem Gerichtstag nach Pirna im Stifte Meißen. Allein Magnus Torquatus blieb aus, weil er entweder sein Erbrecht zum Herzogthum Lüneburg nicht auf einen zweifelhaften Rechtsfall setzen wollte, oder auch wohl wußte, daß der größte Theil der dorthin beschiedenen Mitrichter den beiden Sachsenfürsten mehr zugethan war als ihm. Entrüstet über diese Nichtachtung und Zurückweisung kaiserlicher Befehle und gütlicher Vergleiche, drangen die versammelten Fürsten und Prälaten in den Kaiser, einen Machtspruch zu tun, und für immer diesem Streit ein Ende zu machen. Und dem geschah so. Das Fürstenthum Lüneburg wurde von neuem dem Herzog Albert und dem Churfürsten Wenzeslaus von Sachsen zugesprochen, die Succession auf Albert’s Nachkommen übertragen und über Magnus Torquatus die Reichsacht zum dritten Male ausgesprochen.[2]

Die Stadt Lüneburg aber genoß an Wohlstand gewinnend unter Herzog Albert eines ungestörten Friedens. Noch lange Jahre weilte Ulrich von Weißenburg bis in’s hohe Greisenalter unter seinen Kindern, an deren Glück sich erfreuend, und obwohl Arnold Becker, der zugleich herzoglicher Feldobrist geworden, oft mit dem lüneburgischen Aufgebot Theil nahm an den Fehden seines neuen Gebieters, so kehrte er doch jedesmal, ob auch oft mit Wunden bedeckt, ohne Gefährdung seines Lebens zu den Seinigen zurück, wo ihm an Elsbeth’s Seite, von blühenden Kindern umgeben, die kurzen Freuden eines häuslich stillen Friedens reichen Ersatz für sein wild bewegtes Kriegerleben boten.

Nach Arnold Beckers Tode nannte man die Straße, auf welcher der tapfere Kriegsobrist gewohnt, diesem zu Ehren, „die Beckerstraße,“ sowie man sein Bildniß in Lebensgröße in Stein gehauen über dessen Hause zum ewigen Andenken anbringen lies. In voller Rüstung, in der einen Hand ein Schwert, in der andern Hand eine Lanze haltend, ist er so mitten unter den von ihm erlegten Feinden als Sieger stehend, abgebildet, über seinem Haupte die Worte:

Herzog Magnus aber, dessen mächtigste Verbündete theils durch den Tod auf den Schlachtfeldern hingerafft worden waren, theils aber auch durch die über ihn und alle mit ihm Verbündete ausgesprochene Reichsacht sich von ihm zurückgezogen, hatte seit der Schleifung der Lauenburg bei Hannover nach und nach den größten Theil seiner festesten Burgen verloren, und irrte oft, wenn die Thore seiner Städte ihm verschlossen blieben, obdachlos an der Spitze seiner gefürchteten plündernden und brennenden Reiterhaufen von Ort zu Ort, von Land zu Land.

Aus persönlicher Zuneigung überließ Herzog Albert von Sachsen der Gemahlin und den Kindern des flüchtigen Herzogs das Schloß und die Stadt Celle. Albert selbst aber blieb in beständiger Fehde mit Magnus Torquatus verwickelt, den es oft in toller Wagniß drängte, sich seinen Feinden entgegen zu werfen und die verlornen Lande wieder an sich zu reißen. Das Kriegsglück, welches ihn für immer verlassen zu haben schien, war bei mehreren seiner letzten Streifzüge ihm wieder günstig gewesen und hatte dem wilden Kriegsfürsten reiche Beute und frische Kriegsvölker zugeführt; dies gnügte ihm und seinen beutesüchtigen Schaaren, um kühner wieder in größere Fehden sich einzulassen. Der Grund zu einer solchen fand sich bald, denn als seines Bruders Wittwe sich an den Grafen von Schauenburg vermählte, überfiel er mit seinen Reitern eine Abtheilung schaumburgischer Krieger, welche den Fuhrleuten zur Bedeckung dienten, auf deren Wagen der Schmuck und das Hausgeräth der neuvermählten Wittwe nach der Schaumburg gebracht werden sollte, und verweigerte die Herausgabe des Raubes.

Entrüstet über diese Frechheit und bestürmt von den Klagen seiner Gemahlin über den Verlust ihres Vermögens, verband sich Graf Schauenburg mit dem Herzog Albert von Sachsen und rückte mit vereinigter Streitmacht dem Herzog Magnus entgegen, der mit seinen Schaaren schon [232] seit längerer Zeit bei Leveste am Deisterwalde sich gelagert. Dort kam es am St. Jacobustag des Jahres 1373 zur offenen Feldschlacht, und laut hatte Magnus vor Beginn des Kampfes geschworen, noch denselben Tag in Feindeslande als Sieger zu schlafen. Schon weichen die Kriegsvölker des Sachsenherzogs, in wilder Flucht sich auflösend, schon lagen die ersten der feindlichen Heerführer zu Boden geworfen, und mit Rachejubel durchbohrte des Magnus Schwert die Brust des Grafen von Eberstein, des Heerführers der Sachsen, und Mann gegen Mann kämpfend, kreuzten sich die Schwerter des Welfenherzogs und des Grafen von Schaumburg. Da überschlug sich des Letztern Roß und vertheidigungslos lag der Graf unter dem gestürzten Thiere. Mit Hohngelächter warf sich Magnus vom Roß und auf den Grafen, zum Todesstreich das Schwert erhoben, da plötzlich sank auch er tödtlich getroffen als Leiche auf den lebenden Grafen. Ein schaumburgischer Stallmeister hatte den mordlustigen Herzog auf seines Herrn Leib getödtet.

Der Tod des gefürchteten Fürsten war für seine Reiterschaaren das Zeichen zur Flucht, und der Sieg, den er schon errungen, ward durch seinen Fall den Gegnern zu Theil. Als man den Grafen von Schaumburg unter seinem Rosse hervorzog, nachdem man ihn von der Leiche des Herzogs befreit, und sein Blick auf die noch im Tode finstern und trotzigen Züge des Welfenherzogs fielen, rief der Graf aus:

„Da unser Schwager Magnus geschworen, die Nacht noch in Feindesland zu schlafen, darum wollen wir ihn in unser Land führen, und dann in’s Land Braunschweig schicken.“

Und dem geschah; die Leiche des Herzogs wurde die erste Nacht auf Burg Schaumburg gebracht und dann der Stadt Braunschweig übergeben, welche die Hülle des im Leben so unruhigen Fürsten in den herzoglichen Grabgewölben des St. Blasiusdoms beisetzen ließ.

So endete auf dem Schlachtfelde, an der Spitze wilder Söldnerhaufen, die unter seinem Befehl kämpfend und seinen Namen tragend zu den gefürchtetsten Räuberbanden Deutschlands geworden waren, einer der mächtigsten aber auch rauflustigsten Fürsten des vierzehnten Jahrhunderts, dessen dreizehnjährige Regierung der Nachwelt nichts hinterlassen, als ein blutiges Schlachtenbild mit den rauchenden Trümmern verheerter Burgen und Städte. – Seine Gemahlin, welche auf ihrem Wittwensitz zu Celle lebte, vermählte sich ein Jahr nach seinem Tode mit Herzog Albert von Sachsen.

Vom Baue des menschlichen Körpers.

Der Verdauungsapparat.

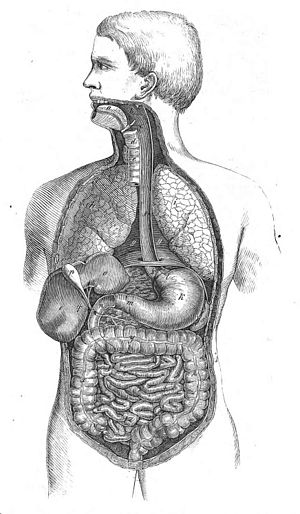

Essen und Trinken erhält den Leib! Aber dies geschieht nur dann, wenn wir richtig essen und trinken, und wenn das Genossene innerhalb unseres Körpers richtig verarbeitet wird. Dieser Verarbeitung, welche auch Verdauung, Digestion, genannt wird, stehen nun eine größere Anzahl von Organen (Verdauungsorganen) vor, welche zusammengenommen den Verdauungsapparat bilden, dessen Eingang der Mund, der Ausgang aber der After ist. – Zu den Digestionsorganen gehören: die Mund- und Rachenhöhle mit ihren Gebilden (a, b), die Speiseröhre (f), der Magen (k) und Darmkanal (r, t, v, x, y, z, tz), die Leber (o) und die Bauchspeicheldrüse (r). Von allen diesen Organen müssen gerade die wichtigsten, nämlich der Magen und der Darmkanal, das Meiste durch den Unverstand der Menschen leiden und deshalb laufen auch eine so große Menge von garstigen und mißmutigen Egoisten mit allerlei Unterleibsbeschwerden in der schönen heitern Welt herum. Spiegelt Euch an ihnen!

Was soll man nun aber essen und trinken, um das Richtige zu genießen? Diese Frage, lieber Leser, beantworte ich Dir nächstens ausführlicher; jetzt kannst Du nur einen kurzen Abriß von dem bekommen, was in Deinen Nahrungsmitteln sein muß, wenn sie Dich gehörig ernähren sollen. Gott hat bei Erschaffung unserer Erde die Einrichtung getroffen, daß alle lebenden oder beseelten Wesen, zu denen die Pflanzen, die Thiere und die Menschen gehören, so lange sie am Leben sind, fortwährend als Nahrungsstoff diejenigen Materien aus der Außenwelt in sich aufnehmen müssen, wenn sie nämlich ordentlich bestehen wollen, aus denen auch ihr eigener Körper zusammengesetzt ist. Der menschliche Körper besteht nun aber vorzugsweise aus Wasser, eiweißähnlicher Substanz (Eiweißstoff, Faserstoff, Käsestoff und Gallerte), Fett, Kochsalz, Kalk und Eisen. Also können für uns nur diejenigen Stoffe aus der Pflanzen- und Thierwelt richtige Nahrungsmittel sein, welche alle oder doch viele dieser genannten Materien in sich enthalten. Blos die Milch und das Blut besitzen nun aber alle diese Stoffe und deshalb könnte der Mensch auch von diesen Nahrungsmitteln allein recht gut leben, wie Du ja beim Säugling siehst. Dagegen enthalten alle übrigen Nahrungsmittel nur einen größern oder geringern Antheil von den Bestandtheilen des menschlichen Körpers und daher kommt es, daß wir bei unserm gewöhnlichen Essen und Trinken verschiedene Nahrungsmittel mit einander verbinden müssen, um das zum Leben nothwendige Material in der gehörigen Beschaffenheit und Menge in unsern Körper einzuführen. Solche Stoffe, welche alle oder viel von diesen Materialien in sich enthalten, nennt man nahrhafte; Milch und Blut sind sonach die nahrhaftesten Nahrungsmittel, an sie reihen sich dann das Ei (aber ja nicht etwa blos das Eidotter, sondern auch das Eiweiß) und das Fleisch, das Getreide und die Hülsenfrüchte; alle noch übrigen Nahrungsmittel haben nur wenig Nahrhaftes in sich. Man würde also sehr irren, wenn man glaubte, daß Kartoffeln, Austern, Eidotter, Sago, Salep, isländisches Moos, Arrowroot, Caraghen und dergleichen Stoffe für

[233]

a. Zunge. b. Schlundkopf. c. Kehldeckel. d. Kehlkopf. e. Luftröhre. f. Speiseröhre. g. Zwerchfell. h. Rechte und i. linke Lunge. k. Magen. l. Magenmund. m. Pförtner. n. Zwölffingerdarm. o. Leber. p. Gallenblase. q. Gallengang. r. Bauchspeicheldrüse. s. Milz. t. Gekrösdarm. u. Uebergang des Dünndarms in den Dickdarm. v. Blinddarm. w. Wurmfortsatz. x. Aufsteigender, y. Quer- und z. absteigender Grimmdarm. tz. Mastdarm.

[234] sich allein nahrhaft wären; dies ist durchaus nicht der Fall, und zwar deshalb nicht, weil diese Stoffe nur sehr wenige von den Materien in sich enthalten, welche unsern Körper zusammensetzen. So bestehen die Austern nur aus Eiweiß, das Eidotter größtentheils aus Fett, und die übrigen Stoffe haben auch nur die Zusammensetzung und den Nutzen des Fettes. Am häufigsten wird aber in unserer Diät darin gefehlt, daß man zu wenig von den Stoffen genießt, welche unser Körper zu seinem Wohlsein in ziemlich großer Menge bedarf und diese sind: Wasser, Kochsalz und Fett. Das letztere kann allenfalls durch einige andere Stoffe ersetzt werden, wie durch Stärke, welche sich fast in allen Pflanzenstoffen, vorzugsweise aber in der Kartoffel findet, durch Zucker, Alcohol, Gummi, Pflanzenschleim und Pflanzengallerte. Doch davon in einem spätern Aufsatze; jetzt zu den Verdauungsorganen und dem Verdauungsprocesse.

Die Verdauung beginnt mit der Vorverdauung, deren erster Akt die Aufnahme der Speisen und Getränke in die Mundhöhle ist. Die aufgenommenen flüssigen Stoffe werden sogleich, vermischt mit dem Schleime und Speichel der Mundhöhle, verschluckt und gelangen so durch die Speiseröhre in den Magen, die festeren dagegen unterliegen vorher einer Verkleinerung, dem Zerkauen. Während des Kauens, welches mit Hülfe von Muskeln zwischen den Kiefern durch die Zähne (s. Nr. 4 der Gartenlaube) geschieht, fließt aus 6, von der Seite und am Boden der Mundhöhle liegenden Drüsen (Speicheldrüsen) eine Flüssigkeit zu den Speisen, welche Speichel heißt und nicht blos die gekauten Stoffe befeuchtet, einweicht und zum Theil auflöst und so schmeckbar macht, sondern auch mit diesen verschluckt wird und dann im Magen die Stärke der pflanzlichen Nahrungsmittel in Zucker umwandelt. Nach dem Einspeicheln wird das Zerkaute (Bissen genannt) mit Hülfe der Zunge (a), indem sich diese an das Dach der Mundhöhle (den harten Gaumen) andrückt und dabei zugleich das Genossene schmeckt, hinterwärts gedrückt und gelangt so unter dem Gaumenvorhange (dem Zäpfchen) hinweg und zwischen den beiden Mandeln hindurch in den Schlundkopf (b). Hat der Bissen den hintersten Theil der Zunge, die Zungenwurzel passirt, so rutscht er über eine Klappe hinab in den Schlundkopf und von da in die Speiseröhre (f). Diese Klappe deckt beim Hinabschlucken des Bissens, was durch den glatten Schleim an der Wand der Speisewege erleichtert wird, die Oeffnung des Kehlkopfes (d) und der Luftröhre (e) zu, damit nicht etwa Stückchen des Genossenen in die falsche Kehle (d. i. in den Kehlkopf und die Luftröhre) kommen. Ist der Bissen auf diesem Wege in die Speiseröhre (f) gelangt, so wird er durch die Zusammenziehungen dieser fleischigen und stets geschlossenen Röhre, welche sich vom Halse aus hinter der Luftröhre, dem Herzen und den Lungen hinweg durch die Brusthöhle und durch eine Oeffnung des Zwerchfells (g) hindurch in die Bauchhöhle heraberstreckt, ganz allmälig hinunter in den Magen befördert und damit ist die Vorverdauung, welche aus der Aufnahme, dem Zerkauen, dem Einspeicheln und Verschlucken der Nahrungsmittel bestand, vollendet. Es folgt jetzt die

Magenverdauung oder Speisebreibildung (Chymification) und diese geht innerhalb des Magens vor sich. Der Magen (k) ist ein dudelsackförmiger, häutiger Sack, welcher hinter der Herz- oder richtiger Magengrube, mehr im linken Theile der Oberbauchgegend seine Lage hat und zwei Oeffnungen besitzt, von denen die eine mit der Speiseröhre zusammenhängt und Magenmund (l) heißt, während die andre aus dem Magen hinaus in den Darmkanal führt und Pförtner (m) genannt wird. Das Innere des Magens ist mit einer sammtähnlichen Haut (mit Schleimhaut) ausgekleidet, welche Schleim, zum Glatt- und Schlüpfrigmachen der Magenwand, und einen eigenthümlichen sauren Saft, den Magensaft, zum Auflösen und Verwandeln der festern eiweißartigen Nahrungsstoffe bereitet. Um die Schleimhaut außen herum liegt eine Fleischhaut, welche die Speisen, nachdem sich diese eine Zeit lang im Magen aufgehalten haben und in einen Brei (Speisebrei, Chymus) aufgelöst worden sind, allmälig (durch die sogenannten wurmförmigen Bewegungen) aus dem Magen durch den Pförtner hinaus in den Darm treibt. Während des Verweilens der Speisen im Magen, welches nach der Löslichkeit der Speisen längere oder kürzere Zeit, etwa 2, 4 bis 6 Stunden, dauert, wird ein Theil des Flüssigen (Wasser, flüssiges Eiweiß, aufgelöste Salze u. s. w.) von den Saugadern und Blutgefäßen der Magenwand aufgesogen und in das Blut geschafft. Der übrige feste Theil des Genossenen wird dagegen zu Speisebrei umgewandelt und hierbei löst der saure Magensaft nur die festen eiweißartigen Substanzen auf, während ein Theil der Stärke vom verschluckten Mundspeichel gelöst und in Zucker umgewandelt wird. Die fetten Stoffe erleiden im Magen keine Umwandlung. Die Luft im Magen rührt entweder von der Zersetzung der Speisen her oder wurde mit dem Speichel verschluckt; es ist gewöhnlich atmosphärische Luft, Kohlensäure und Wasserstoffgas. Ist der Speisebrei fertig und das Flüssige desselben zum Theil von den Gefäßen der Magenwand aufgesogen, so wird der Rest in den Darm geschafft und es beginnt die

Dünndarmverdauung, welche im obersten an den Pförtner des Magens grenzenden Theile des Darmkanales, im sogenannten Dünndarme ihren Sitz hat. Der enge oder Dünndarm, dessen innere Oberfläche ebenfalls mit sammtähnlicher Schleimhaut ausgekleidet ist und Schleim, so wie einen eigenthümlichen Darmsaft absondert, zerfällt in 3 Portionen, von denen die oberste der Zwölffingerdarm (n) heißt und deshalb von großer Wichtigkeit ist, weil sich in diesen Darm 2 Flüssigkeiten ergießen, welche mit dem Darmsafte gemeinschaftlich die weitere Verdauung des Speisebreies besorgen. Die eine dieser Flüssigkeiten ist die Galle, welche durch den Gallengang (q) aus der Leber (o) und Gallenblase (p) in den Darm gelangt. Die andere Flüssigkeit heißt Bauchspeichel und stammt aus der Bauchspeicheldrüse (r), welche hinter dem Magen, zwischen der Milz (s) und dem Zwölffingerdarme ihre Lage hat. Die zweite Portion des Dünndarmes, der Leerdarm, und die dritte der Krummdarm, ziehen sich in der Mitte des Bauches und Beckens unter dem Namen der Gekrösdärme (t) in schlangenförmigen Windungen herauf und herunter und endlich senkt sich der letztere in der rechten Unterbauchgegend in den Dickdarm ein (u). Innerhalb des Dünndarms gehen nun folgende Veränderungen mit dem, durch die wurmförmigen Bewegungen des Darmes langsam fortbewegten Speisebreie und zwar mit Hülfe der Galle, des Darmsaftes und [235] Bauchspeichels vor sich. Der Rest der eiweißartigen Nahrungsmittel, welche vom Magensafte nicht aufgelöst wurden, werden noch durch den Darmsaft flüssig gemacht; die im Speisebreie noch vorhandene Stärke verwandelt sich durch die Einwirkung des Bauchspeichels und des Darmsaftes in Zucker; die fetten Substanzen dagegen werden durch die Galle und den Darmsaft (vielleicht auch mit durch den Bauchspeichel) in so feine Partikelchen zertheilt, daß jetzt das flüssige Fett wie eine Mandelmilch aussieht. Auf diese Weise ist abermals wie im Magen ein großer Theil des Speisebreies, und zwar der gute lösliche, flüssig gemacht worden und kann nun als Speisesaft (Chylus) von den Saugadern der Dünndarmwand aufgesogen und durch die Gekrösdrüsen hindurch in das Blut geschafft werden, um dasselbe zur Ernährung des Körpers tauglich zu erhalten. Damit aber die Aufsaugung des Speisesaftes im Dünndarme recht lebhaft vor sich gehen könne, ist die Schleimhaut desselben mit unzähligen feinen Zotten besetzt, in denen Saugadern wurzeln. Je weiter der Speisebrei im Dünndarme herunterrückt, um so mehr wird natürlich der flüssige Speisesaft von den Saugadern herausgesogen und so gelangt endlich größtentheils Festes und Untaugliches in den Dickdarm. Daß die Nahrungsstoffe bei ihrem langsamen Durchrücken durch den Dünn- und Dickdarm nicht in Fäulniß übergehen, daran ist die Galle Schuld, welche auch noch zur Verdünnung des Speisebreies und zur Tilgung der Säure in demselben beiträgt. Ist der Rest des Speisebreies aus dem Dünndarme in den Dickdarm übergegangen, so nimmt nun die

Dickdarm- oder Nachverdauung ihren Anfang, bei welcher der Rest des Speisebreies allmälig die Beschaffenheit des Kothes annimmt. – Der weite oder Dickdarm beginnt unten in der rechten Seite des Bauches mit dem Blinddarm (v), an welchem sich ein regenwurmähnliches Anhängsel, der Wurmfortsatz (w) befindet, steigt dann in der rechten Seite des Bauches als aufsteigender Grimmdarm (x) bis zur Leber in die Höhe, läuft von hier als Quergrimmdarm(y) dicht unterhalb des Magens quer nach links zur Milz herüber und wendet sich nun in der linken Seite des Bauches als absteigender Grimmdarm (z) nach abwärts, um mit einer Sförmigen Krümmung in den Mastdarm (tz) auszulaufen, dessen Ausgang der After ist. – Der Rest des Speisebreies, welcher den Dickdarm passirt und endlich durch den Stuhlgang entfernt wird, besteht fast nur aus unlöslichen und nicht nahrhaften Bestandtheilen der genossenen Nahrungsmittel, so wie aus Darmschleim und zersetzter Galle. Je mehr also Jemand unlösliche Stoffe mit der Nahrung genießt, um so mehr Reste derselben muß er wieder ausleeren, während beim Genusse leicht löslicher und zum größten Theile aufsaugungsfähiger Stoffe der Stuhlgang nur sehr sparsam sein kann. Der eigenthümliche Geruch des Kothes, so wie die Luftentwickelung im Dickdarme rührt von der Zersetzung (Fäulniß) der Galle und der Nahrungsreste her. Sollte sich in dem Dickdarminhalte noch etwas Nahrhaftes befinden, so wird es durch den Dickdarmsaft aufgelöst und von den Saugadern weggesogen, um auch noch in das Blut geführt zu werden.

Hiernach ist die Einrichtung bei der Verdauung unserer Nahrungsmittel so getroffen, daß die eiweißartigen Substanzen durch den Magen- und Darmsaft, die fetten Materien durch die Galle und den Darmsaft, die stärkehaltigen Stoffe durch den Mund- und Bauchspeichel, so wie auch durch den Darmsaft aufgelöst und umgeändert, verdaut und dadurch zur Aufsaugung geschickt gemacht werden. Alle übrigen löslichen Bestandtheile der Speisen werden nur schlechtweg aufgelöst und aufgesogen, ohne vorher eine weitere Veränderung zu erleiden; die unlöslichen Reste der Nahrungsstoffe bilden zuletzt den Koth. Die Verdauung der drei hauptsächlichsten festen Ernährungsmaterien besteht aber darin, daß die festen eiweißartigen Substanzen in eine Art flüssigen Eiweißes (Pepton), die Stärke in Zuckerlösung, die Fette in eine Art Mandelmilch verwandelt und dann mit den übrigen aufgelösten Stoffen (Zucker, Salze) von den Saugadern als Speisesaft aufgesogen werden. Ein guter, das Blut und durch dieses den Körper gehörig ernährender Speisesaft, dessen Bereitung eben Zweck der Verdauung ist, kann demnach nur aus solchen Nahrungsmitteln gebildet werden, welche die Stoffe in sich enthalten, aus denen unser Körper zusammengesetzt ist. Von den Nahrungsmitteln wird deshalb der nächste Aufsatz handeln.

Eine Wallfahrt nach Shakspeare’s Geburtsort Stratford.

Es war am ersten Osterfeiertage dieses Jahres, als wir, d. h. ich und noch zwei deutsche Landsleute, von London aus einen Abstecher nach dem durch Shakspeare’s Namen und Ruhm geweihten Ort beschlossen. Die Sonne schien heiter und lebenbringend auf die fruchtbaren und grünen Hügel des Landes nieder und in kurzer Zeit waren wir in einem jener luxuriösen fliegenden Salons, welche uns das Eisenbahnsystem gebracht hat, und dahin ging es in brausender Eile auf unserem Wege. In demselben Coupè mit uns waren zwei Engländer, der eine wollte predigen, der andere seine Andacht verrichten in einem Tempel von Menschenhänden gemacht. Ich konnte mich der Vorstellung nicht enthalten, wie mild und schön der Geist der christlichen Religion sei, welcher uns erlaube in die Ferne zu wandern, in edlerer Gemeinschaft und in einem schöneren Tempel unsere Anbetung zu verrichten. In der nächsten Station verließen uns unsere beiden englischen Reisegefährten und wir waren im Nu in Warwick, wo uns gerade noch Zeit genug blieb, einen flüchtigen Blick auf die Ruinen zu werfen, die ein vortreffliches Probestück bieten von den makellosen Schätzen, welche von dem herrlichen Glanze des Ritterthums auf diese unpoetische und baumwollene Zeit überkommen sind. Der Betrachter, welcher seinen Stand auf der Brücke, die über die Avon führt – genommen hat und auf das ergraute, ehrwürdige Burgschloß schaut, wie es da liegt auf seinem hohen Felsen, sieht sich nothgedrungen in die Zeit zurückversetzt, wo Richard Nevil – der brave und stolze Königmacher – [236] dort seinen Hof hielt. Die Sonne scheint kaum Ein Mal ihre Bahn vollendet zu haben seit jenen Tagen, wo der heitere und gottlose Edward IV. und sein verschlagener Bruder mit ihren lustigen Höflingen innerhalb der Wälle festmahlten und jubelten, welche jetzt schweigend und im rauhen Festkleide des hohen Alters dastehen. Doch hier ist keine Zeit für romantische Träumereien, fort geht’s auf unserem Wege und bald sind wir in den klassischen Gefilden von Stratford. Die Stadt unterscheidet sich ihrer äußern Erscheinung nach durch Nichts von einer ganz gewöhnlichen Provinzialstadt. Wir stiegen in dem ersten Gasthofe ab und nachdem wir pflichtgemäß unserer Wirthin sorgfältig auf’s Gewissen gebunden hatten, gegen unsere Zurückkunft ja einige gute Rumpsteaks etc. etc. well done in Bereitschaft zu halten, ging’s per pedes apostolorum weiter auf unserer Pilgerfahrt. Das erste Gebäude, welches unsere Aufmerksamkeit auf sich zog, war die Stadthalle, die durchaus keine architektonische Prätensionen zu machen hat, jedoch den Reisenden für einen Augenblick fesselt, weil er an der Außenseite in einer Nische eine Statue des unsterblichen Dichters bemerkt, welche, wie man ihn unterrichtet, von David Garrick geschenkt ist. In einem großen Saale des Gebäudes in dem die häufigen Stadtbälle – für welche, als uns unsere Führerin informirte, Stratford weit berühmt ist – statt zu finden pflegen, befindet sich ein Portraits Garrick’s von Gainsborough und ein anderes von Shakspeare, gemalt von Wilson. Wir erkundigten uns hierauf nach dem Orte, in welchem der Barde lebte und starb. Das Haus wurde leider von einem Vandalen – Francis Gastrell – bis zum Grunde gänzlich verwüstet, sein Name, wir hoffen, wird wie ein zweiter Ephialtes schmachvollen Andenkens der Nachwelt für alle Zeiten aufbewahrt werden. Wir gingen dann zu der Kirche, welche die letzten irdischen Ueberreste des großen Dichters in sich schließt. Dieses Gebäude ist eine Structur von bedeutender Ausdehnung und ungewöhnlicher Schönheit. Der Eingang zur Kirche ist durch eine schöne Lindenallee verziert.

Das Innere scheint vor nicht allzu langer Zeit restaurirt zu sein und zwar in einer Weise restaurirt, daß den Beschauer – wunderbar genug – die Ausbesserung nicht gereuet. Wenn wir mit dem Gesichte dem Altare zugekehrt stehen, so befindet sich zu unserer linken Seite das Denkmal, welches in stummer und andächtiger Betrachtung während Jahrhunderte von den wechselnden Geschlechtern angestaunt worden. Wo sind die Tausende und Abertausende, welche vor uns an dieser heiligen Stätte in tiefer Bewunderung gestanden? Wo ist das Resultat ihres Denkens? Welches die Frucht ihrer Handlungen?

Das Denkmal ist von Gerard Johnson – einem Holländer von Geburt - mit bedeutender Sorgfalt ausgeführt und war anfänglich mit Farben angestrichen, um so den Barden mehr in seiner natürlichen Erscheinung darzustellen. Malone jedoch, nicht zufrieden gestellt mit der empfindlichen Beleidigung, welche er dem Dichter durch die Herausgabe seiner Werke zugefügt hatte, fühlte sich höchst eigenmächtig bewogen, die ursprüngliche Farbe abzukratzen, und das Ganze mit einem Nichts sagenden Weiß zu übertünchen. In seinem ursprünglichen Zustande bot das Denkmal folgende Erscheinung dar: Die Augen waren von einem hellen Nußbraun; der Anzug bestand aus einem Scharlach-Kamisole, über welches ein weites schwarzes Gewand ohne Aermel lose hingeworfen war. –

Wenige Fuß von der Wand sind die Ueberreste von William Shakspeare; an seiner Seite liegt seine Gattin Anne Hathaway, und nahe dabei schläft seine Tochter verehelichte Hall, von der man sagt, daß sie einen guten Theil von ihres Vaters Genius besessen habe. In demselben Theile der Kirche befindet sich auch die Gruft der Combe’schen Familie. Auf einem ansehnlichen Monumente liegt in voller Lebensgröße das Ebenbild des Sir John Combe, der treue und würdige Freund unsers großen Dichters. Wir sehen uns noch einmal flüchtig das Ganze an, blättern zwei oder drei Minuten in den ungeheuern Folianten, in welche die Besucher ihre Namen einzutragen [237] pflegen, und eilen dann nach Shoterbury, wahrscheinlich auf demselben Fußwege, auf welchem Shakspeare an dem ruhigen Sommerabende mit hoffendem Herzen hinzueilen pflegte, um Anne Hathaway zu werben. Was thut es, daß sie nun ein Paar Jahre älter war als er? Ich habe manches an Jahren wohlgereifte Mädchen gesehen, welches, meiner Meinung nach durchaus fähig war, ein junges warmes Herz mit sehnsüchtiger Liebe zu erfüllen.

Der Grund ist, Liebe kümmert sich nicht um Kleinigkeiten. Anna Hathaway wurde von Shakspeare herzlich geliebt, und sie war – wir wagen zu behaupten – ein schönes, geistreiches Landmädchen, als sie ihren William in dem alten Landhause erwartete, welches noch dasteht mit demselben Bette und derselben Bank, auf welcher der Dichter mit seinem Liebchen zu kosen pflegte. Wir hätten lange in Shoterbury verweilen können, Alles schien so ächt, so natürlich; doch wir hatten noch die Geburtsstätte des großen Dichters, jetzt ein alter elender Schlächterladen in Henleystreet zu besuchen und bald befanden wir uns in dem fraglichen Zimmer. Wir erkannten es instinktmäßig – das Fenster – die Wände – übersäet mit unzähligen autographischen Verewigungen, schienen uns so heimisch, so wohl bekannt, als hätten wir sie alle Tage besucht. Man kann eine gute Weile an einem solchen Orte zubringen, ohne von der Langenweile geplagt zu werden. Mancherlei und zahlreich waren die ehrenwerthen Namen, welche wir dort gewahrten. Scott und Sockhart waren dagewesen und hatten, wie billig, ihre Namen zusammen gezeichnet. In derselben Weise sahen wir Charles Dickens, Catherine Fox und ihr gemeinsamer Freund Forster. Auch hocharistokratische Namen waren da im Ueberfluß. – König William; König von Sachsen; Königin Adelaide; Gräfin von Nesselrode und die Großherzogin von Rußland. Amerikaner, Franzosen, Deutsche, Italiener, kurz fast alle Nationen haben hier ihre Repräsentanten. Washington Irving hat nicht blos seinen Namen, sondern auch die folgenden Verse niedergeschrieben:

Des mächt’gen Shakespear’s Wiegenstätt ist da!

Die, wo er starb, vergeblich suchst Du sie!

Unnütz die Müh’, unsterblich ist er ja,

Und was unsterblich ist, vergehet nie.

Eine Frau Baroneß Wilson hat ihrer Signatur folgende Worte beigefügt:

Bard des unsterblichen Reim’s

Bard des Gesanges, der nie wird alten,

Dein Lied war für alle Zeit.

Dein lyrisches Feuer wird nie erkalten,

Unlöschbar Licht aus Dir entsprang,

Du Meisterzauberer im Gesang.

Als Curiosum führen wir noch folgende Verse an, welche mit Rothstift geschrieben sich in der einen Ecke des Zimmers befinden:

Auch Schulze war hier mit Müller

Beim Vater von Göthe und Schiller,

Auch Lessing’s Wiege stand hier,

Jean Paul mit ihnen macht vier!

Glücklicher Vater! der solche Söhne gebar,

Glückliche Söhne, denen solch ein Vater war.

Dieses sind nicht die einzigen poetischen Herzensergießungen. In dem Zimmer sind einige schreckliche Erzeugnisse zu Tage gefördert worden; Erzeugnisse, welche noch viel weniger guten Geschmack verrathen, als wir je in dem Stammbuch einer jungen Dame gesehen haben. Es würde in der That eine große Freundlichkeit sein, die Namen, Vornamen, Straßen, Alter, Stand und Beschäftigung der bedauernswerten Wesen durch den Druck zu verewigen, welche alljährlich die geweihte Stätte besuchen, und durch ihre poetischen Ungestalten nicht den Genius Shakspeare’s, wohl aber das Fremdenbuch und den Gemeinsinn auf das allerempfindlichste beleidigen. Zum Schlusse fügen wir noch ein Ereigniß bei, welches uns in der That mit großer Freude erfüllte. Während der Zeit nämlich, daß wir uns in dem Zimmer befanden und damit beschäftigt waren, die Namen der Großen und Guten zu lesen, welche nicht nur zur Befriedigung einer kindischen [238] Neugierde, sondern aus innerer Hochachtung für das Schöne und Wahre diese Stelle betreten hatten, erschien plötzlich ein gewöhnlicher Tagearbeiter mit seiner Ehefrau, und die stille Ehrfurcht, welche sich in ihrem ganzen Wesen so unzweideutig zu erkennen gab, zeigte deutlich die edlen Gefühle, welche ihre Brust erfüllten. Welch’ ein Triumph für den Barden! welch’ ein Ruhm für den ungelehrten Landmann!

Blätter und Blüthen.

Die Léperos. Von all den verschiedenen Klassen des mexikanischen Volkes sind keine mehr geeignet, einen Fremden mit Abscheu und Ekel zu erfüllen, als jene Vagabundenzünfte beiderlei Geschlechts, die man mit dem Namen „Léperos“ bezeichnet. Im höchsten Grade schmuzig und abstoßend in ihrer äußern Erscheinung, sind sie Bettler, Spieler und Diebe zugleich. Man würde ungerecht sein, wollte man einen Lépero nur in einer dieser drei Eigenschaften schildern, denn er zeigt abwechselnd die eigenthümlichen Merkmale jeder einzelnen und die Schnelligkeit, mit welcher er von einem Charakter zum anderen übergeht, ist wahrhaft überraschend.

Seht jenen elenden Menschen mit gekrümmter Gestalt und boshaftem Gesichte, dessen verbundenes Bein unter dem Gewichte seines Körpers zu zittern scheint, indem er stöhnend und ächzend seinen alten Sombrero ausstreckt, um eine mildthätige Gabe von Euch zu fordern. „Um der Liebe der heiligen Jungfrau willen,“ fleht er Euch an, „habet Erbarmen mit mir! Bei den Seufzern und Wunden des sterbenden Erlösers beschwöre ich Euch, habet Mitleid mit meinen Qualen! Bei Eurer Hoffnung auf himmlische Seligkeit bemitleidet meinen Jammer! Habet Ihr eine Mutter? – Um ihretwillen, um der heiligen Mutter willen da oben im Himmel schauet mit Erbarmen auf mich! Habet Ihr ein Weib? Möchte das theure Andenken an sie Euch bewegen, mein Elend zu lindern! Habet Ihr Kinder? – Um ihretwillen, um jenes heiligen Kindes willen – hört mich an und schenkt mir Euer Mitleid! Ich will beten und flehen, das alle Segnungen der Erde und des Himmels auf ewig Euer Theil sein mögen!“

Ihr gehet vorüber, ohne dem Bettler das erwartete Almosen zu reichen; seine Stirne zieht sich in Falten, sein Gesicht verfinstert sich, indem er sich abwendet, und sein Flehen verwandelt sich in Verwünschungen „Mögen alle Furien der bodenlosen Hölle Dich verfolgen! Mögen Schlangenzungen und Natterngift Dich vernichten! Mögen alle Heiligen des Himmels auf ewig Dich verdammen! Möge jedes Labsal Dir versagt, der Himmel auf ewig Dir verschlossen sein! Dein Weib und Deine Kinder mögen Deinen Armen entrissen werden und vor Deinen Augen jämmerlich umkommen! Möge Dein Fleisch an Deinen Knochen langsam verfaulen, Dein Tod von Qualen und Grauen begleitet sein und Dein Körper ewig unbegraben bleiben!“ In dieser Weise ergießt sich der verhärtete Bösewicht in Bitten und Drohungen, in Gebete und Verwünschungen und es ist ein Glück für Euch, daß Ihr Euch nicht in seiner Gewalt befindet.

Aber so entsittlicht die Léperos im Ganzen auch sein mögen, so sind sie doch nicht alle in gleichem Grade verderbt, und man findet dann und wann einen unter ihnen, der etwas weniger schlecht ist als die große Menge. Jeder Aufklärung und sittlichen Veredlung entrückt, sind diese Menschen fast zur Stufe der Thiere herabgesunken, findet man aber dann und wann wirklich einige versöhnende Ausnahmen, so erscheinen sie des Contrastes wegen nur um so bemitleidenswerther.

Ein Freund von mir traf einen Lépero in Attakapas, der auf einer der dortigen Prairien, die man zur Viehzucht und zur Weide benutzt, als Hirt diente. Durch eigenthümliche Umstände in jene Gegend verschlagen, lebte er friedlicher und ehrbarer und folglich auch glücklicher als zuvor. „In seinem Aeußeren,“ sagte mein Freund, „erhob er sich über das durchschnittliche Maß der Mexikaner seiner Klasse; sein Körper war kräftiger, sein Gesicht weniger abstoßend und obgleich seine Geschichte furchtbar und schrecklich war, so verrieth doch die Art, mit welcher er sie erzählte, oft genug das Vorhandenstein eines keineswegs kalten und fühllosen Herzens.“

„Vielleicht wissen Sie,“ fuhr mein Freund fort, „daß die Prairien von Attakapas eigentlich nichts weiter sind, als Landstrecken, die sich aus Bäumen gebildet haben, welche entweder gefallen oder aus Seen, die später ihre Zuflüsse verloren haben, angeschwemmt worden sind. Dieser Niederschlag hat mit der Zeit eine feste Oberfläche angenommen, so daß hier Menschen wohnen, leichte Schuppen und Hütten erbauen und Viehzucht treiben können. Die Bodendecke ist jedoch an manchen Stellen so dünn, daß durch das Gewicht einiger Ochsen eine zitternde, bebende Bewegung entsteht, und dieser Eigenthümlichkeit wegen heißen sie die zitternden oder bebenden Prairien. An manchen Stellen, besonders in der Nähe der Grenzen, sinkt die Erde zuweilen ein, und es bilden sich Vertiefungen und Risse, in welche mit der Zelt das Salzwasser aus dem mexikanischen Meerbusen seinen Weg findet. Aber ich wollte Ihnen die Geschichte des Lépero mittheilen. Er erzählte sie mir mit folgenden Worten:

„Es sind fast zwei Jahre, Sennor, als ich zum ersten Male meinem ärgsten Feinde begegnete. Es war in einem sehr gefüllten Spielhause in der Stadt Mexiko, das von unserer Klasse fleißig besucht wird, und der Zufall machte uns in den ersten Nächten zu Spielgenossen. Es war ein kleiner, aber kräftiger Mann mit Augen, die wie brennende Kohlen zu glühen schienen und fast aus ihren Höhlen traten, wenn das Glück sich von ihm abwendete.

„Der Mann, von welchem ich rede, war einer der glücklichsten Spieler in Mexiko – schlau und geschickt, aber er bediente sich zuweilen unredlicher Kunstgriffe, die ihm sehr geläufig waren – so daß ich mich nicht enthalten konnte, sein Verfahren bloßzustellen, als ich einige Tage später im Spiele sein Gegner wurde. Er wies meine Behauptung mit lautem Geschrei zurück, und als ich sie [239] wiederholte, gerieth er in heftige Wuth. Es folgten leidenschaftliche Worte und gegenseitige Herausforderungen; wir wurden von einem Haufen von Zuschauern umringt und er zog sein Messer hervor und führte einen wüthenden Stoß gegen meine Brust; aber ich entging dem Angriffe durch eine schnelle Bewegung, und da die Zuschauer bemerkten, daß ich unbewaffnet war, trennten sie uns und wir schieden in bitterer Feindschaft, nachdem wir verabredet hatten, früh am nächsten Morgen uns zu treffen und die Sache auszufechten.

„Ich suchte damals, gegen die herrschende Sitte der Léperos, mir meinen Unterhalt als Lastträger zu verdienen, denn ich hatte ein Weib und zwei Kinder, die ich zärtlicher liebte, als ich glaubte, wie ich später, nachdem ich sie verloren hatte, nur zu deutlich erkannte. Ich sah besonders aus diesem Grunde dem verabredeten Zusammentreffen nicht gerade mit angenehmen Gefühlen entgegen.

„Obgleich solche Kämpfer unter uns sehr gewöhnlich sind, so hatten doch viele von unseren Gefährten an dem Streite im Spielhause so großes Wohlgefallen gefunden, daß sie schon vor uns auf dem Platze waren. Sie schlossen eine Art Kreis für unseren Zweikampf und erwarteten offenbar mit großer Freude dessen Anfang. Unsere zerlumpten Serapés um den linken Arm werfend, machten wir anfänglich nur vorsichtige entfernte Ausfälle mit unseren Messern; dann aber wurden wir wärmer und ich bemerkte bald, daß mein Gegner, wenn auch in anderen Dingen sehr gewandt und erfahren, mir an Kraft und Geschicklichkeit in der Handhabung der Waffe keineswegs gewachsen war, während mir seine Wuth und Rachsucht nur einen noch größeren Vortheil gaben. Er verlor endlich alle Geduld, als er sich fast überwunden und leicht verwundet fühlte, und sich zu einem wüthenden Angriffe ermannend stieß er mit all’ seiner Kraft nach meinem Herzen. Glücklicherweise fing ich den Stoß in den Falten meines Serapés auf und versetzte meinem Feinde dagegen einen tiefen Stich in den Rücken, ehe er Zeit hatte, das Gleichgewicht wieder zu gewinnen. Er fiel zu Boden und verlor die Besinnung, ehe seine Freunde die Wunden verbinden oder das daraus hervorströmende Blut stillen konnten. In dem Augenblicke jedoch, als sie ihn hinwegtragen wollten, sprang er mit der geringen Kraft, die ihm noch übrig gebliehen war, aus ihren Armen und drang, schäumend vor Wuth und Schmerz und mit blutigem Körper noch einmal auf mich ein. Es wurde mir diesmal nicht schwer, ihn abzuwehren und sein Blutverlust machte ihn auf’s neue ohnmächtig. Als man ihn hinwegtrug, kam er wieder zu sich und ich sah, daß sein Auge fest und mit dem Ausdrucke glühender unversöhnlicher Feindschaft auf mich gerichtet war. Ich wußte, daß er sich rächen würde – ich erwartete es – aber ich war nicht auf eine so gräßliche Rache vorbereitet.

„Nachdem er sich von den Folgen seiner Wunde erholt hatte, verschwand er plötzlich – Niemand wußte wohin, und ich hatte ihn fast schon vergessen, als ich plötzlich auf’s neue in der entsetzlichsten Weise an seine Feindschaft erinnert wurde. Ich kehrte eines Abends später als gewöhnlich nach der Hütte zurück, in welcher ich wohnte, und war höchlich erfreut über das Glück, das mir an diesem Tage geblüht hatte; ich hatte glücklich gespielt, das ist allerdings wahr; aber ich freute mich darüber bei Weitem nicht so sehr, wie über die dauernde und regelmäßige Beschäftigung, die mir an diesem Tage endlich zugesichert worden war, und mit deren Ertrage ich meine Familie in Zukunft erhalten konnte, ohne zu den seitherigen Mitteln meine Zuflucht zu nehmen oder mit der Gesellschaft zu verkehren, an welche ich bis jetzt gewöhnt gewesen war. „Wie glücklich werde ich sein,“ dachte ich, „wenn ich redlich leben und mir sagen kann, daß auch meine Kinder redliche Leute werden sollen. Schmach und Elend sind nun überstanden, denke ich, und wir können nicht wissen, welches Glück uns noch erwartet.

„In dieser heitern, freudigen Stimmung näherte ich mich meiner Hütte, aber mich überraschte die Dunkelheit und Ruhe, von welcher ich bei meinem Eintritte empfangen wurde. Ich vermuthete im ersten Augenblicke, daß meine Familie, während sie mich erwartet hatte, vom Schlafe überrascht worden sei – aber wie kam es, daß man die Thüre halb offen gelassen hatte? Ich zündete ein Licht an und erkannte schnell die entsetzliche Ursache. Mein Weib und meine zwei Kinder lagen in einer Blutlache auf dem Boden – ganz todt und mit durchschnittenen Kehlen.

„Wer vermöchte die Gefühle zu schildern, von welchen ich mich in dieser Nacht ergriffen fühlte; mein Kopf schien in Feuer zu stehen und der Schlag, der mich getroffen hatte, lähmte jede Kraft. Ich lag mehre Stunden neben den Gemordeten auf dem Boden und beneidete sie um ihr Schicksal, so entsetzlich der Anblick auch war. Als der Morgen tagte, erwachte ich jedoch aus dieser Erstarrung und erhob mich mit zitternden Gliedern und blutigen Kleidern von dem Boden. Aber ich erwachte zum glühendsten Rachedurst und als die ersten Strahlen der Sonne in das Gemach fielen, gelobte ich bei allem, das mir theuer gewesen war, den Mörder meiner Familie mit unermüdlichem Eifer zu verfolgen, wo nur immer ich seine Spur finden könnte.

„Aber noch an demselben Tage wurde ich von einer unwilligen Menge hinweggeführt und vor dem „Administrador“ beschuldigt, mein Weib und meine Kinder ermordet zu haben. Mein wildes, verstörtes Ansehen, meine verworrenen Worte und vor Allem das Blut an meinen Kleidern und an meinem Körper schienen die abscheuliche That zu beweisen; meine Versicherungen, daß ich unschuldig sei, blieben unbeachtet, meine Angaben und Aussagen fanden kein Gehör, und ich wurde in Folge der entsetzlichen Anklage mehre Monate in der „Accordada“ gefangen gehalten. Endlich wurden einige von dem Mörder zurückgelassene Spuren entdeckt und obgleich er glücklich entronnen war, so kam doch allmälig die Wahrheit an den Tag und ich wurde wieder in Freiheit gesetzt. Ich traf schnell alle nöthigen Vorkehrungen zu meiner Reise, hing einen Sack mit Lebensmitteln über meine Schulter, besuchte noch einmal das Grab meines Weibes und meiner Kinder und begann meine Verfolgung.

„Mein Feind war klug und schlau und hatte vollauf Zeit gehabt, sich nach einer entfernten Gegend zu flüchten, so daß meine Nachforschungen, obschon ich unermüdlich und von dem Geiste der Rache angespornt wurde, erfolglos bleiben mußten. Ich wanderte lange Zeit vergebens von einem Theile des Landes nach dem anderen; aber ich war [240] entschlossen, meine Verfolgung nie aufzugeben und die Schwierigkeiten, die mir entgegentraten, dienten nur dazu, mich in meinem Vorsatze zu bestärken.

„Endlich erlangte ich einige Auskunft hinsichtlich meines Feindes, die mich nordwärts führte, und als ich ungefähr fünfzig Ligas von diesem Orte eines Abends durch eine wüste Gegend wanderte, erreichte ich einen Reiter, der vorsichtig vor mir her ritt und sich so argwöhnisch und ängstlich umsah, daß augenblicklich der Verdacht in mir erwachte, er müßte das Thier, auf welchem er ritt, gestohlen haben. Er wendete sich um, als ich näher kam – unsere Blicke begegneten sich – es war mein alter Feind. Meine Erscheinung schien wie ein Blitzstrahl auf ihn zu wirken; er erbebte und fiel fast zu Boden; dann aber spornte er sein Pferd zu verzweifelter Eile und war meinen Blicken bald verschwunden, so sehr ich mich auch anstrengte, ihn einzuholen.

„O welch’ ein Grimm bemächtigte sich meiner, als ich mich auf diese Weise getäuscht fand. Ich zerraufte mein Haar, es stand Schaum auf meinen Lippen und ich befürchtete, daß mich das Bißchen Verstand, das mir noch übrig war, vollends auf ewig verlassen würde. Nur die Ueberzeugung, daß ich endlich auf seiner Spur sei, erhielt mich aufrecht; sie bewahrte mich vor Verzweiflung und gab mir endlich meine Beharrlichkeit und Thatkraft für die Ausführung meines Vorsatzes zurück.

„Ich verfolgte viele erschöpfende Meilen weit dieselbe Richtung – ich will damit nicht sagen, daß ich die Reise beschwerlich fand, denn an Beschwerden und Ermüdung dachte ich nicht, aber meine Ungeduld mißgönnte jeden Schritt und verlängerte jeden Tag. In geringer Entfernung von dieser Gegend erfuhr ich endlich, daß ein Mann, welcher meiner Beschreibung zu entsprechen schien, als Vaquero oder Hirt auf diesen Prairien gesehen worden sei. Wahrscheinlich hatte er geglaubt, daß er in dieser fernen abgelegenen Gegend vor meiner Verfolgung sicher sein würde, und dies würde auch der Fall gewesen sein, hätte mich nicht die mir ertheilte Auskunft hierher geführt. Hier erreichte also meine Verfolgung ihr Ende. Ich ruhte nicht eher, als bis ich ihn, ohne von ihm bemerkt zu werden, gesehen hatte, als er eben mit einem Manne sprach, den ich für den Capitaz – seinen Brodherrn – hielt. Mit großer Anstrengung bändigte ich für diese Nacht meine heftige Leidenschaft und nachdem ich mein Messer geschärft hatte, legte ich mich auf ein Bett von Strauchwerk und Binsen und bemühte mich, jene Ruhe zu gewinnen, deren ich so sehr bedurfte; aber leider vergebens. Es war mir unmöglich zu schlafen oder zu ruhen; ich konnte kaum einige Augenblicke in derselben Stellung bleiben; die Aufregung, in welcher ich mich befand, schien mein Blut zu entflammen und ich sehnte mich nach dem Tageslichte, das meine Rachethat vollbracht sehen sollte.

„Nicht ganz eine Stunde nach Sonnenaufgang trat mein Feind ruhig aus der Thüre seiner Hütte, um an einem entgegengesetzten Theile der Prairie sein Tagewerk zu beginnen. Ich war dicht hinter ihm; er hörte meine Schritte nicht, und leicht seine Schulter berührend, zog ich in demselben Augenblicke mein Messer. Er drehte sich schnell um, entriß sich, wie ein Wahnsinniger aufschreiend, meiner Hand und lief davon. Ich verfolgte ihn, und er blieb augenblicklich wieder stehen, denn er mochte erkennen, daß er mir jetzt nicht mehr entrinnen könnte, und ermannte sich zu einem letzten verzweifelten Kampfe.

„Er war diesmal kaltblütiger als ich – er vertheidigte sein Leben – ich aber dürstete nach seinem Blute. Anfänglich war der Vortheil auf seiner Seite und er verwundete mich am linken Arme, der durch keine Verhüllung geschützt war. Aber meine Kraft und meine Wuth waren unwiderstehlich; ich warf ihn mit aller Gewalt zu Boden und schloß, an mein Weib und meine Kinder denkend, meine Waffe fester in meine Hand, um sie ihm in’s Herz zu stoßen. In diesem Augenblicke wurde plötzlich von einem Dritten mein Arm ergriffen und das Messer meiner Hand entwunden. Es war der Capitaz, der uns aus der Ferne bemerkt hatte und jetzt herbeigeeilt war, um dem Kampfe ein Ende zu machen.

„Aber mit einem einzigen Schlage hatte ich den Capitaz zu Boden gestreckt und in demselben Augenblicke auch mein Messer wieder erlangt. Mittlerweile hatte sich aber auch mein Gegner wieder erhoben und ehe ich Zeit hatte, seinem Stoße auszuweichen, gab er mir ein Andenken, das ich mit in’s Grab nehmen werde. Sein Triumph war jedoch nur von kurzer Dauer, denn im nächsten Augenblicke lag er unter mir und ich stieß ihm mit aller Kraft, die ich aufbieten konnte, mein Cuchillo in die Brust. Der Stoß war so gewaltig, daß die Klinge sich mit dem Hefte in seinen Körper bohrte und trotz aller Bemühungen nicht wieder herauszuziehen war.

„Als der Capitaz sich wieder erhoben hatte, erzählte ich ihm meine Geschichte und sein Unwille war fast so groß, wie der meinige. Er verband meine verwundete Schulter, die heftig blutete, und dann schickten wir uns an, den Todten zu begraben. Nachdem wir die dünne Erdkruste bis zu einer geringen Tiefe durchgraben hatten, sahen wir unter uns das Wasser glänzen. Wir befestigten hierauf an den Kopf und an die Beine meines alten Feindes einige Steine und ließen ihn durch die Oeffnung in die Tiefe fallen, wo er, wie ich nicht zweifle, bald eine Beute der Fische geworden ist.

„Meine Geschichte ist nun mit wenigen Worten beendigt, Senor,“ fügte der Lépero hinzu. „Ich konnte nicht nach dem Schauplatze meines vergangenen Lebens zurückkehren, ich konnte mich nicht entschließen, mich wieder zu meinen früheren Gefährten, den Léperos, zu gesellen oder in der Stadt meine Wohnung wieder aufzuschlagen, wo mein Weib und meine unschuldigen Kinder ermordet worden waren. Ich nahm daher das Anerbieten des Capitaz an, statt des Bösewichts, der endlich seinen gerechten Lohn gefunden hatte, in seine Dienste zu treten, und glaube, daß ich hier, obgleich ich für mein tägliches Brod mit größerer Anstrengung und länger arbeiten muß, als ich es früher zu thun gewohnt war, den Rest meiner Tage noch als redlicher Mann und in Ruhe werde verleben können.“

Literatur. Allen Freunden der Thierwelt empfehlen wir ein soeben erschienenes Buch: Charaktere und Betrachtungen aus der Thierwelt, von Wunderlich, das eine Menge ebenso unterhaltender wie belehrender Schilderungen enthält. Das Buch eignet sich besonders zu Vorträgen für die reifere Jugend.

- ↑ Bekanntlich gab es schon seit dem Jahre 1360 in Deutschland gegossene Kanonen, deren die Hansestädte und Augsburg sich zuerst bedienten.

- ↑ Durch die Vermählung des Herzogs Friedrich, Sohn des Magnus Torquatus, mit Anna, des Churfürsten Wenzeslaus Tochter, im Jahre 1386, kam das Fürstenthum Lüneburg wieder an die Herzöge von Braunschweig.