Die Gartenlaube (1863)/Heft 9

Der Angeklagte wollte dem Gerichtsdiener folgen, aber er wurde noch einen Augenblick aufgehalten. Hinten im Zuhörerraume, unmittelbar neben der Thür war ein Geräusch entstanden. Der Angeklagte warf schnell den Blick dahin. Sein vor Zorn und Stolz glühendes Gesicht erbleichte plötzlich wieder. Ein Ausruf wollte über seine Lippen gleiten. Er hielt ihn zurück, aber seine unruhigen Augen suchten die Menge zu durchbohren, die sich an der Thür angesammelt hatte. Er mußte dem Gerichtsdiener aus dem Saale folgen. Ein Gensd’arm folgte ihm. Er warf noch im Gehen einen schnellen Blick nach der Thür des Zuschauerraums hin; eine peinliche Unruhe spiegelte sich in seinen Augen. So verließ er den Saal. An der Thür mußte das blasse Mädchen noch stehen. Ich weiß nicht, ob Viele im Saale seinen Blicken und Bewegungen gefolgt waren, verstanden waren sie wohl nur von Zweien, dem Vertheidiger und mir.

In den Zügen des Vertheidigers zeigte sich wieder Angst. Er suchte sie zu verbergen und die Aufmerksamkeit des Saales auf etwas Anderes zu lenken.

„Herr Präsident,“ sprach er mit erhöhter Stimme, die von Allen gehört sein wollte, „ich muß feierlich gegen die Hinausführung des Angeklagten aus dem Saale protestiren. Sie hatten sie ihm allerdings mit Recht für den ausgesprochenen Fall angedroht. Aber der Fall ist nicht eingetreten; Sie mußten ihn abwarten; Sie durften vorher Ihre Drohung nicht ausführen.“

Aber ich mußte wissen, was an der Thür geschehen war. Daß der Präsident, von dem fremden Advocaten schon einmal compromittirt und, wie es mir mehr und mehr schien, absichtlich gereizt, nicht nachgeben werde, auch wenn er sich im Unrechte befand, war mir klar; da war der Streit mir gleichgültig. Ich hatte meinen Platz im Zuschauerraume zwar ziemlich nahe vorn, aber auf der Seite. Die Eingangsthür des Saales war hinten in der Mitte der Wand. In dem Augenblicke, als jenes Geräusch entstanden war, hatte ich nur ein Zusammeneilen der Menschen an der Thür sehen können. Die Leute standen noch so beisammen; ich drängte mich hin. Um irgend einen Gegenstand hatte sich ein dichter Kreis gebildet. Nach dem Kerne hin waren es nur Frauen, welche still mit etwas beschäftigt waren.

„Was giebt es da?“ fragte ich.

„Ein junges Mädchen ist ohnmächtig geworden,“ war die Antwort.

Ich konnte nur an das blasse Kind denken. „Wer ist sie?“ fragte ich.

„Man kennt sie nicht,“ antwortete mir eine Frau.

Ein Mädchen aus den unteren Ständen trat herzu. Sie hatte meine Frage gehört.

„Die Tochter des Gefangenwärters,“ sagte sie.

Die Tochter des Gefangenwärters! Ich rief es nicht, aber in meinem Innern hatte ich keinen andern Gedanken mehr, als an die Tochter des Gefangenwärters und an den angeklagten Freiherrn, der drei Monate Gefangener gewesen war, und wie das Kind so schüchtern vorhin in den Saal hereingeschlichen war, und wie sie so ängstlich nach dem Angeklagten hingesehen und wie bei ihrem Erscheinen den Vertheidiger eine so stechende Angst gefaßt, und wie aus dem Gesichte des stolzen Freiherrn bei ihrem Anblicke auf einmal aller Stolz entflohen und er mit so inniger Wehmuth nach ihr geblickt, wie zuletzt auf einmal die peinliche Unruhe ihn ergriffen hatte.

„Was war die Veranlassung ihrer Ohnmacht?“ fragte ich die Frauen.

„Es kam auf einmal. Gerade, als der Angeklagte sprach. Die große Hitze im Saale mußte es thun. Und die Stärkste ist sie auch nicht; man sieht es ihr an.“

Der Kreis der Frauen öffnete sich. Man hatte der Ohnmächtigen, damit der Athem ihr zurückkehre, das Mieder geöffnet. So hatte man sie nicht den Blicken der Männer zeigen können. Darum war sie nicht sogleich aus dem heißen Saale gebracht worden. Jetzt war ihre Brust mit einem Shawl zugedeckt. Zwei Frauen trugen sie hinaus; sie war noch ohnmächtig. Aber das feine, schneeweiße Gesicht war auch in dem Schlafe, der dem Tode glich, schön wie ein Engelsgesicht, und der Schmerz, den man um die geschlossenen Lippen zucken zu sehen glaubte, verlieh ihm einen wunderbar wehmüthigen Reiz. Und sie war ohnmächtig geworden, gerade da der Angeklagte von seiner Ehre und von der Treue und Liebe seiner edlen Frau gesprochen hatte; gerade da war die Hitze des Saales an sie herangetreten! Und der Vertheidiger hatte nicht gewagt, sein erschrockenes Auge zu ihr zu wenden!

Ich mußte dem Zeugnisse des alten Kammerdieners Bartholomäus folgen und kehrte auf meinen Platz zurück. Der alte Mann hatte sich wieder erhoben. Er stand neben dem Stuhle, auf dem er sich hatte niederlassen müssen. Aber er stand gebeugt. Sein Blick war noch scheu; so sah er nach dem leeren Platze, den sein Herr auf der Anklagebank eingenommen hatte. Die Entfernung des Angeklagten schien ihn noch mehr zu drücken, als vorhin dessen Anwesenheit.

„Sie wollten erzählen,“ sagte der Präsident zu ihm, „wie der Graf Hochhausen seinen Freund betrogen habe!“

[130] „Ja, Herr Präsident,“ erwiderte der Zeuge, „ich muß hier die Wahrheit sagen, und sollte ich auch auf Erden keine ruhige Stunde mehr haben. Ich habe einen Eid geschworen. – Es war gleich nach Ostern in diesem Jahre, und Ostern war noch im Monat März. Da merkte ich es wieder. Ich hatte seit dem Winter die Beiden nicht aus den Augen gelassen. Es war eine große Jagd in der Gutsforst. Die Herrschaften zogen am Morgen vom Schlosse aus. Auch der Graf Hochhausen war dabei. Sie hatten vorher gefrühstückt. Gegen den Schluß des Frühstücks hatte ich auf einmal den Grafen vermißt. Er mußte sich unbemerkt fortgeschlichen haben. Es fiel mir auf, und ich ging in den Corridor, an welchem die Gemächer der Herrin lagen, und versteckte mich dort. Nach einer Minute öffnete sich leise die Thür des Zimmers der gnädigen Frau. Der Graf kam heraus. „„Zum Abend!““ flüsterte er im Heraustreten zurück. Dann schlich er schnell fort und ein paar Minuten darauf ging es zur Jagd. Ich blieb im Schlosse zurück und beobachtete die Herrin. Sie war in einer sonderbaren Unruhe und Ungeduld. Sie konnte den Abend nicht erwarten. Oder fürchtete sie ihn auch? Ich hoffte das Letztere. Die Jäger sollten um sieben Uhr Abends von der Jagd zurückkehren, und ein großes Souper sollte den Tag beschließen. Um sechs Uhr sah ich die Herrin das Schloß verlassen. Sie war allein und ging in den Garten hinter dem Schlosse, einfach, in Hut und Shawl, wie um einen Spaziergang zu machen. Ich folgte ihr nach, ohne daß sie mich gewahrte. Hinten im Garten, in einem Bosket, war ein Pavillon, der verschlossen werden konnte. Zu ihm ging sie, schloß ihn auf und war darin verschwunden. Ich hatte mich in dem Bosket verborgen. Nach kaum einer Minute kam von einer anderen Seite der Graf. Er ging gerades Weges auf den Pavillon zu, klopfte an die Thür, welche ihm von innen geöffnet wurde, und verschwand ebenfalls darin. Ich wußte genug. Drei Tage lang ging ich mit mir herum, ob ich es dem Herrn sagen solle oder nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden, denn ich wußte, was folgen werde, wenn ich es ihm sagte. Am dritten Tage sah ich wieder jene Unruhe und Ungeduld an der Herrin und paßte ihr wieder auf. Am Abend schlich sie wieder in den Pavillon. Der Graf wartete schon auf sie. Der Herr war nicht zu Hause; er war zur Stadt verreist. Mein Entschluß stand jetzt fest, er mußte wissen, was ich wußte. Als er am späten Abend zurückkam, theilte ich ihm Alles mit, was ich gehört und gesehen hatte. Er hörte mir ganz ruhig zu. Als ich fertig war, fragte er mich:

„Hast Du mit irgend Jemandem über die Sache gesprochen?“

„Nein,“ mußte ich ihm antworten.

„Hat irgend ein Anderer von dem etwas gesehen, was Du mir sagtest?“

„Kein Mensch.“

„Weiß Niemand im Schlosse sonst etwas von den Beiden?“

„Keiner. Ich allein weiß nur etwas, weil ich den strengsten Aufpasser machte. Keiner von den Anderen hat nur eine Ahnung. Ich habe sie genau beobachtet, von Tag zu Tag, und hätte es gewahr werden müssen, wenn sie nur das Geringste gewußt oder gemerkt hätten.“

Dann sagte er zu mir, und er war ganz so ruhig, wie er mir zugehört hatte:

„Du hattest Dich geirrt, Freund Bartholomäus. Meine Frau kann keine Untreue gegen mich begehen, und mein Freund keinen Verrath. Ich feiere in drei Wochen meinen Geburtstag; da wollen die Beiden mich mit irgend etwas überraschen. Das ist Alles. Darin hat Deine Liebe zu mir etwas Anderes gesehen. Beruhige Dich nun. Sprich zu keinem Menschen ein Wort von dem, was Du zu mir gesagt hast, damit nicht der falsche Verdacht weiter greift, und verfolge auch nicht ferner mit Deinen argwöhnischen Augen meine Frau und meinen braven Freund.“

Damit verließ er mich. Ich schüttelte den Kopf; aber ich that, wie er mir befohlen hatte. Da geschah das Unglück.“

„Wie faßten Sie die Worte des Freiherrn auf?“ fragte der Präsident. „Glaubten Sie, daß er seine Ueberzeugung gegen Sie aussprach, oder daß er sich gegen Sie verstellte?“

„Ich wußte es nicht. Ich dachte an das Eine und an das Andere und mußte nur den Kopf schütteln.“

„Und welcher Meinung sind Sie jetzt?“

„Jetzt kann ich wohl nicht mehr zweifeln, daß er sich gegen mich verstellte.“

„Und warum glauben Sie das?“

„Weil doch das Unglück darauf folgte.“

„Wie viele Zeit vor dem Tode des Grafen geschah jene Mittheilung?“

„Es war am zweiten Sonnabend vorher.“

„Also am 31. März, gerade elf Tage vor der That?“

„So wird es sein.“

„Haben Sie in dieser Zwischenzeit irgend etwas Ungewöhnliches an dem Freiheren bemerkt?“

„Gar nichts. Ich mußte ihn oft genug ansehen. Aber ich sah nichts an ihm. Es war mir wie ein plötzlicher Donnerschlag, als ich in der Nacht die beiden Schüsse hörte. Ich mußte sogleich an ihn denken, und da ich ihn sah, wußte ich Alles.“

„Auch Sie erkannten in jener Nacht den Freiherrn?“

„Unzweifelhaft. Er war nur wenige Schritte von mir.“

Der Präsident schloß das Verhör des Zeugen.

„Hat der Herr Staatsanwalt noch Fragen an den Zeugen zu richten?“ fragte er.

„Nein,“ antwortete der Staatsanwalt.

„Auch der Herr Vertheidiger nicht?“

„Nein,“ antwortete der Vertheidiger, eben so kalt und ruhig, wie der Staatsanwalt. Vom ihm schien man eine andere Antwort erwartet zu haben.

„Wie?“ las ich auf manchem Gesichte im Saale. „Er hat keinen Vorhalt, keine Erinnerung zu der Aussage, die den Angeklagten vernichtet? Ah, er kann nur seine Sache verloren geben.“

Aber der fremde Advocat sah so gelassen, so gleichgültig drein – ich mußte den Kopf schütteln, wie der alte Kammerdiener gethan hatte. Der Präsident ließ den Angeklagten wieder herein führen und theilte ihm, wie das Gesetz es vorschrieb, ausführlich die Aussage des vernommenen Zeugen mit. Der Angeklagte hatte seine volle frühere Ruhe und Theilnahmlosigkeit wieder gewonnen. Er hörte die Mittheilung an, als wenn ihm wildfremde Dinge erzählt würden.

Die Zeugenvernehmungen waren beendigt. Die gerichtsärztlichen Protokolle über Verletzungen und Tod des Grafen Hochhausen wurden noch verlesen. Die beiden Wunden waren, jede für sich, unbedingt tödtlich gewesen. Die in der Brust war zuerst zugefügt; die zweite, die den Hirnschädel zerschmettert hatte, war aber nach so kurzem Zwischenraume gefolgt, daß die Aerzte nicht mit Bestimmtheit erklären konnten, ob bei ihrer Zufügung in Folge der ersten Wunde der Tod schon eingetreten gewesen sei oder nicht. Es kam nicht darauf an. Gericht, Staatsanwaltschaft und Vertheidigung hatten keine Erinnerung gegen die Protokolle. Einer weiteren Befragung der Gerichtsärzte bedurfte es daher nicht.

Der Präsident erklärte die Beweisführung für geschlossen und forderte den Staatsanwalt auf, die Anklage zu begründen. Ich sah den Vertheidiger unruhig. Ich hatte ihn eine Zeitlang aus den Augen gelassen. Er blickte mit einer gewissen Ungeduld bald in den Zuschauerraum, bald nach den verschiedenen Thüren, die in den Saal führten.

Der Staatsanwalt begann seine Rede. Er habe leichte Mühe, sagte er, und er hatte sie. Er konnte aus den Zeugenaussagen vollständig jede Behauptung der Anklage nachweisen. Von besonderer Wichtigkeit waren die Bekundungen des Nachtwächters und des Kammerdieners. Es wurden durch sie namentlich zwei Punkte festgestellt, die entscheidend waren. Nach der Aussage des Kammerdieners, dieses treuesten aller Diener, dessen Zeugniß fast mehr durch seine Thränen, als durch seinen Eid befestigt wurde, war der Angeklagte von der Untreue seiner Gattin unzweifelhaft überzeugt gewesen; er hatte es, zumal bei seinem leidenschaftlichen, aufbrausenden Charakter, nothwendig sein müssen. Hatten sein Benehmen und seine Worte gegen den Diener etwas Anderes zu erkennen geben wollen, so war dies eine Verstellung, die nur um so mehr auf die Intensität seiner Rachegedanken schließen ließ. Der Mord des Grafen, des Räubers seiner Ehre, war von dem Augenblicke an in seinem Innern beschlossen. Er suchte nur noch nach einem günstigen Momente zur Ausführung. Er unternahm die Reise nach H. Es war eine Geschäftsreise, die gemacht werden mußte, und es war schon tagelang vorher von ihr gesprochen. Da konnte er seiner Sache sicher sein. Der Graf fiel in seine Hände. Er erschoß ihn. Es war ein Mord, ein zehn bis elf volle Tage lang bedachter, planmäßig angelegter und planmäßig ausgeführter Mord. Die bevorstehende Reise nach H. hatte er acht Tage vorher bekannt gemacht, um den Grafen ganz sicher heranzulocken. [131] Zu der Reise, oder vielmehr für die Rückkehr, hatte er sich mit zwei geladenen Pistolen versehen; die beiden schnell hinter einander gefallenen Schüsse ließen keinen Zweifel darüber. Seine frühere Rückkehr von H., seine Ankunft auf der Eisenbahnstation, die Wegnahme des Pferdes aus dem Stalle, sein Abreiten, alles das hatte er auf eine Weise zu verbergen und zu verheimlichen gewußt, die das unwiderlegliche Zeugniß von der Festigkeit und von der wohldurchdachten Ausführung seines Mordgedankens und Mordplans ablegte. Daß der Entschluß zum Tödten erst nach seiner Rückkehr zum Schlosse, als er im Garten des Grafen ansichtig wurde, entstanden und gefaßt sei, daran konnte, gegenüber jenen Thatsachen, ein vernünftiger Mensch gar nicht mehr denken. Und dazu nun die Aussage des Nachtwächters! Der Angeklagte hatte diesen in das Schloß zu dem Zimmer seiner Gattin geschickt, um sie von seiner Rückkehr zu benachrichtigen. Durch die Thür des Zimmers, durch den Corridor, in dem der Wächter stand, konnte der Graf nicht mehr entkommen. Es blieb ihm nur das Fenster, das Spalier, der Garten. Und im Garten, unter dem Fenster, an dem Spalier, stand, mit seiner doppelten Mordwaffe, ruhig, lauernd der Angeklagte, ließ gemächlich den nichts ahnenden jungen Officier bis auf vier Schritte an sich herankommen und schoß ihn meuchlerisch nieder. Er hatte damit noch nicht genug. Dem tödtlich in die Brust Getroffenen, dem Sterbenden, zerschmetterte er noch mit einer zweiten Kugel das Gehirn. Und das muß in unmittelbarer Nähe geschehen sein; die Zeugen sahen Hände und Mantel blutig. Zu dem meuchlerischen Morde fügte er die rohe Mißhandlung hinzu. „Oder,“ schloß der Staatsanwalt, „will etwa auch der Herr Vertheidiger wagen, zu leugnen, daß der Mörder und der Angeklagte eine und dieselbe Person gewesen sei? Will auch er alle diese Zeugen, die treuen, aber auch eidestreuen Diener ihres Herrn, als Lügner hinstellen und allein jenem blöden Kretin Glauben beimessen? Mag er es, aber verlange er es von den Herren Geschworenen nicht.“

Die kurze, ruhige, aber desto klarere Rede hatte einen überwältigenden Eindruck im Saale hervorgebracht. An der Schuld des Angeklagten und an dem Morde zweifelte Niemand mehr, konnte Keiner mehr zweifeln. Es war nur noch die Spannung der Neugierde, was der berühmte Advocat aus der Residenz gegen solche schlagende Argumente werde vorzubringen vermögen, die Aller Augen auf den Vertheidiger richtete, als der Präsident diesem das Wort zur Erwiderung ertheilte.

Der Vertheidiger hatte seine volle Ruhe wieder gewonnen. Ich hatte ihn fortwährend beobachtet. Er war für mich vielleicht mehr, als für alle Andere, ein Gegenstand der Neugierde geworden, freilich wohl aus einem ganz verschiedenen Grunde. Da hatte ich denn gesehen, wie sein unruhig im Saale herumsuchender Blick auf einmal ein anderer geworden war. Er mußte plötzlich etwas gesehen haben, das ihm alle Unruhe, allen Zweifel, alle Sorge nahm. Es war während der Rede des Staatsanwalts. Was es war, konnte ich nicht ermitteln, nicht errathen. Seine Augen waren bis dahin nach allen Seiten hin und her geschweift. Es schien mir, als wenn er wieder hinten in dem Zuschauerraum irgend eine Entdeckung gemacht habe. Aber welche? Die Thüre dort war mehrere Male auf- und zugemacht worden, aber leise, ohne Geräusch, damit der Redner nicht gestört werde. Daher hatte ich auch um so weniger meinen Platz verlassen dürfen, um nach dem zu suchen, was den Vertheidiger so ruhig, so sicher, so sorglos gemacht haben könne. So war er und so begann er seine Vertheidigungsrede.

„Ich habe keine so leichte Mühe, wie der Herr Staatsanwalt.“ sagte er. „Ich glaube im Gegentheile, daß ein Vertheidiger, der Gewissen und Einsicht hat, selten in einer schwierigeren Lage sich befand. Ich muß den klarsten, den übereinstimmendsten und überzeugendsten Beweisen gegenüber dennoch die Unschuld des Angeklagten behaupten. Aber ich muß es, meine Herren Geschworenen; ich muß es, nach meiner, nach meiner innersten, heiligsten Ueberzeugung von der Unschuld des Angeklagten; ich muß es auf die Gefahr hin, daß Sie mich, den Fremden, den Ihnen völlig Unbekannten, für einen jener gewöhnlichen Advocaten halten, die durch Wort-, Satz- und Rechtsverdrehungen, durch Verkehren von Schwarz in Weiß und von Weiß in Schwarz, den klarsten Thatsachen gegenüber die Unschuld ihres Clienten nachzuweisen suchen und ihn dadurch erst recht als schuldig hinstellen. Ja, meine Herren Geschworenen, der Angeklagte ist unschuldig; er ist kein Mörder und hat den Mord nicht begangen, dessen Thatbestand hier vor Ihnen entrollt ist. Denn das gebe ich der Anklage vollkommen zu, wenn wirklich der Angeklagte der Thäter war, dann liegt hier ein Mord vor, wie er kaum vorbedachter und planmäßiger ersonnen und meuchlerischer, selbst mit jenen Mißhandlungen, die der Herr Staatsanwalt hervorgehoben hat, ausgeführt werden konnte. Aber der Angeklagte war nicht der Thäter; ein Anderer war es, ein Anderer muß es gewesen sein. Die Zeugen haben sich geirrt. Nur Einer ist frei von dem entsetzlichen Irrthume geblieben, jener arme schwachsinnige Bursche, den der Herr Staatsanwalt Ihnen als einen Kretin bezeichnet hat. Der Herr Staatsanwalt hatte Recht hierin. Der Mensch ist ein Kretin, und gerade weil er es ist, sah er richtig; gerade weil er allein unter allen den anderen Dienstboten des Schlosses des klaren Lichtes der Vernunft beraubt war, war er unter ihnen allen der einzige, der nur mit seinen leiblichen Augen und nicht mit seiner Phantasie sah, und der daher die Wirklichkeit erkannte und das Falsche von dem Wahren schied, wo die Anderen das, was sie sahen, mit dem, was sie zu sehen sich einbildeten, vermengten und vermischten. Der Graf Hochhausen war oft zum Schlosse gekommen; man hatte ihn viel in der Gesellschaft der Freifrau gesehen, auch mit ihr allein; da waren die Leute schnell fertig mit einem Urtheile gewesen, das der Mensch um so schneller und fertiger bei der Hand hat, je mehr es ihm selbst an geistiger und sittlicher Bildung fehlt. Sie hatten wohl unter sich davon gesprochen; um desto fester war das Urtheil, die Ueberzeugung in ihnen geworden. An diese Ueberzeugung knüpfte ihre Phantasie weiter an: sie sahen geheime Zusammenkünfte zwischen dem Grafen und der Freifrau, den Grafen betrogen; sie sahen den betrogenen Gatten seine Schande entdecken, seine beleidigte Ehre rächen. Das mußte nach ihrer Meinung einmal kommen.

Da hörten sie in jener Nacht zwei Schüsse; die Schüsse sind unter den Fenstern der Freifrau gefallen. Der Freiherr unvermuthet zurückgekehrt! Der Graf von ihm überrascht! Das waren ihre ersten, ihre einzigen Gedanken. Mit diesen Gedanken eilen sie in den Garten, sehen sie einen Mann fliehen, der Aehnlichkeit mit dem Freiherrn hat, vielleicht sie nicht einmal hat. Das kann ihnen nur der Freiherr sein; die Nacht, das zweifelhafte Mondlicht kommt ihrer Phantasie zu Hülfe; sie sehen den Grafen in seinem Blute unter den Fenstern der Freifrau liegen. Sie haben gar keinen Zweifel mehr und sterben darauf, daß sie nur den Freiherrn gesehen, daß sie ihn auf das Allerbestimmteste erkannt haben. Nur Einer unter ihnen sah anders. Der Blödsinnige hatte von allen jenen Thatsachen, Gerüchten und Gereden nichts erfahren, er war ihnen unzugänglich gewesen, und so hatte er sich auch jenes Urtheil nicht bilden können; sein schwacher Verstand hätte es ohnehin wohl nicht vermocht. So sah er auch nicht mit seiner Phantasie, sondern nur mit seinen leiblichen Augen, und sie sahen klar und scharf, und sie erkannten wohl einen Mann, der dem Freiherrn ähnlich sah, sie erkannten aber auch wohl, daß es der Freiherr nicht war. Der Mensch war größer, als der Herr, und er hatte andere Augen, hat er Ihnen gesagt, und dabei ist er verblieben, und darin hat er sich durch nichts beirren lassen, und wollen Sie noch zweifeln, daß er Ihnen auch die thatsächliche, objective Wahrheit gesagt hat? Nur zwei der anderen Zeugenaussagen könnten Sie irre machen, die des Nachtwächters und des alten Kammerdieners. Und sodann hätten Sie die wichtigste Frage an mich zu stellen, wer denn der Mörder gewesen sei. Allein wenn ich Ihnen in Beziehung auf die letztere Frage schon jetzt erkläre, daß alle Nachforschungen über die eigentliche Person des Thäters ohne jegliches Ergebniß geblieben sind, und daß ich Ihnen nachher kaum einige entfernte Vermuthungen darüber werde aufstellen können, so vertraue ich doch zu Ihrer Gewissenhaftigkeit, meine Herren Geschworenen, daß dieser Umstand Sie nicht hindern wird, den übrigen, wirklich ermittelten Umständen ferner Ihre volle Aufmerksamkeit und gerechte Würdigung zu Theil werden zu lassen. Ich wende mich zuerst zu der Aussage des Nachtwächters des Schlosses. Er war der Einzige, der in der Nacht des Verbrechens mit dem Mörder gesprochen hatte. Er hatte sich wohl auch schon vorher sein Urtheil gebildet, wie die Anderen. Dennoch –“

Der Redner wurde unterbrochen. Ein Gerichtsbeamter war während seines Vortrags in den Saal getreten. Der Mann schien eilig zu sein, war aufgeregt und nahete sich dem Stuhle des Präsidenten. Im Gehen warf er einen verwunderten, forschenden Blick auf den Angeklagten. Dann sprach er einige rasche, leise Worte [132] zu dem Präsidenten. Der Präsident fuhr plötzlich überrascht auf, warf ebenfalls einen forschenden, aber zugleich zweifelnden Blick auf den Angeklagten, wandte sich zu dem Beamten zurück, der hinter seinem Stuhle stehen geblieben war, und sprach leise mit ihm. Er schien ihm die Zweifel mitzutheilen, die man in seinen Augen las. Der Beamte schien bei dem zu bleiben, was er gesagt hatte. Der Präsident gab ihm einen Befehl. Der Beamte entfernte sich.

Die beisitzenden Richter hatten neugierig zugehorcht. Sie hatten wohl nur einzelne Worte verstanden. Sie waren desto neugieriger geworden. Der Präsident schien ihre Neugierde zu befriedigen. Auch sie fuhren auf, sahen verwundert den Angeklagten an, schüttelten ungläubig die Köpfe. Erwartungsvoll blieben sie Alle. Auch das Publicum, dem der Zwischenfall nicht hatte entgehen können, war neugierig geworden. Nur der Vertheidiger hatte ruhig in seinem Vortrage fortgefahren. Er durfte sich ja auch nicht unterbrechen, bis der Präsident ihn unterbrach. Dies geschah bald.

Der Beamte des Gerichts, der dem Präsidenten die geheimnißvolle und überraschende Mittheilung gemacht hatte, trat durch die Thür, die in den Zeugenraum führte, wieder in den Saal. Zwei Personen folgten ihm, ein Mann und eine Frau. Die beiden Leute waren in einer Kleidung, die zeigte, daß sie unmittelbar von der Reise kamen. Sie sahen verstört aus. Es schienen wohlhabende Landleute zu sein. Der Beamte führte sie in den Raum, gerade der Bank des Angeklagten gegenüber und sprach dann zwei leise Worte zu ihnen und zeigte auf den Angeklagten. Sie blickten nach diesem. Das lebhafteste Erstaunen malte sich in ihren Gesichtern. Sie sahen den Angeklagten mit Scheu an.

„Ja?“ fragte der Beamte sie leise.

„Ja!“ antworteten sie bestimmt.

Der Beamte nickte mit dem Kopfe nach dem Präsidenten hin. Der Präsident erhob seine Stimme:

„Ich bitte den Herrn Vertheidiger, seinen Vortrag zu unterbrechen. Es ist ein Umstand eingetreten, der eine sofortige Berathung des Gerichts erfordert.“

Der Vertheidiger schwieg. Das Gericht verließ den Saal. Der Beamte hatte die beiden fremden Personen unterdeß schon hinausgeführt. Was für ein Umstand war eingetreten, der eine so dringende Berathung des Gerichts erforderte? Der ganze Saal fragte es sich. Auch der Vertheidiger fragte es. Niemand hatte eine Antwort. Aber die beiden Personen, die der Beamte in den Saal geführt hatte, waren nicht allen Anwesenden fremd gewesen. Die vernommenen Zeugen waren im Saale geblieben; auch sie hatten die beiden Leute gesehen, und einige von ihnen hatten sich über ihre Erscheinung nicht minder verwundert, als die Zwei bei dem Anblick des Angeklagten erstaunt gewesen waren. Die sich so verwunderten, waren der Aufwärter und der Stallknecht von der Eisenbahnstation Wiekel, die über die Anwesenheit des Angeklagten auf der Station in der Nacht des Verbrechens vernommen waren. Sie haben ihre Herrschaft erkannt, hieß es bald durch den Saal. Der Mann und die Frau waren die Wirthsleute von der Station. Aber was mit ihnen geschehen war, zu welchem Zweck sie hier waren, was der Grund ihrer Verwunderung, ihrer Scheu gewesen war, das wußte dennoch Niemand, wenn man auch wußte, wer sie waren.

Der Angekagte allein war ruhig geblieben, unzweifelhaft er der Einzige im Saale. Er hatte aufgeblickt, als die beiden Personen ihm gerade gegenüber aufgestellt wurden. Er schien sie ebenfalls erkannt zu haben, aber er hatte in demselben Moment keine Notiz weiter von ihnen genommen; sie schienen ihm völlig gleichgültige Menschen zu sein, die er wohl früher gesehen hatte, die ihn aber sonst in der Welt nichts angingen, auch hier nicht. So war er in seine kalte, vornehme Theilnahmlosigkeit zurückgefallen.

Das Gericht kehrte in den Saal zurück.

„Die Sitzung wird für eine Stunde aufgehoben,“ verkündete der Präsident. „Ein Umstand, der für die Verhandlung von großer Wichtigkeit zu sein scheint, bedarf, um in sie hineingezogen werden zu können, einiger Vorbereitungen.“

Wie ein vom Sturm getriebener Strom ergoß es sich aus allen Thüren des Saales. Was ist geschehen? Welcher Umstand kann noch für die Verhandlung von großer Wichtigkeit sein? Draußen mußte man es erfahren.

Der langsam und unwiderstehlich, gleich einer Naturkraft wirkende Einfluß der Eisenbahnen, der Alles von seiner Stelle rückt, aus Einöden Marktplätze und aus bevölkerten Thälern Einöden macht, Dörfer in Städte und Städte in Dörfer umwandelt, macht sich auch in der Schweiz fühlbar. Gestatten Sie mir, diesen bereits trivial gewordenen Satz durch ein Beispiel aus Hunderten zu erläutern.

Olten, am Südfuße des Jura und an der Aar gelegen, war vor einem Jahrzehnt nicht mehr noch weniger als ein kleines Landstädtchen. Zwar zählte es sich schon damals keineswegs zu den geringsten in Israel, nicht sowohl deshalb, weil es schon zur Römerzeit bestanden hatte, wo es Ultinum hieß, sondern vielmehr wegen des stets bewährten freisinnigen, vielleicht sogar etwas revolutionären Geistes seiner Einwohnerschaft, und dann weil es einige Namen von gutem Klang, den schweizerischen Bundespräsidenten Munzinger, den genialen Maler Disteli, zu seinen Bürgern zählte. Dennoch war Olten mit seinen 1600 Einwohnern nichts Anderes als ein Landstädtchen, wo jedes Jahr ein paar besuchte Jahrmärkte abgehalten wurden und täglich einige Postwagen die Pferde wechselten.

Da kamen die Eisenbahnen. Der Bau des Hauensteintunnels, schauerlichen Angedenkens, wurde begonnen und zu Ende geführt. Durch die innersten Eingeweide des Jura rasselten die Locomotiven und verbanden Basel mit der innern Schweiz. Von Olten, welches an die Ausmündung des Tunnels zu stehen kam, breiteten sich die Schienenwege fächerförmig aus: östlich nach Zürich, St. Gallen und den Bodensee, südlich nach Luzern und den Vierwaldstättersee, westlich nach der Bundesstadt Bern, nach Biel und den Seen von Neuchatel und Genf. Das Landstädtchen war zu einem Eisenbahnknotenpunkt geworden. Als nächste Folge entstand ein weitläufiger Bahnhof, in welchem stündlich lange Wagenzüge ein- und ausfahren, – lange und breite Hallen von Ein- und Aussteigenden wimmelnd, endlich eine geräumige Eisenbahnwirthschaft, wo hungrige und durstige Reisende in ungeduldiger Hast die Bedürfnisse ihres Magens und Gaumens befriedigen. Dahin kommen nun Tag für Tag die alten Bürger von Olten und lassen die Passagiere aus aller Herren Länder, die hier zum Wagenwechsel gezwungen sind, Musterung passiren, lauschen der babylonischen Sprachverwirrung, vergleichen das Einst und Jetzt und freuen sich, daß republikanische [133] Tugend doch einmal ihren Lohn erhalten und der glückliche Zufall gerade sie betroffen habe.

So viel steht fest, daß so ziemlich Alles, was die Schweiz bereist, durch den Bahnhof von Olten passiren und dort aussteigen muß. Mögen die Touristen vom Leman zum Bodensee, vom Gotthard zum Rhein, vom Rigi zum Weißenstein reisen, mögen sie von Paris oder München oder London herkommen – den Bahnhof von Olten müssen sie mindestens einmal berühren. Da ist’s dann in Wahrheit kein schlechter Spaß, all’ die Leute, die sich auf den Trottoirs und in den Erfrischungssälen drängen, gleich den Bildern einer laterna magica an sich vorbeiziehen zu lassen. Auch fehlt es nicht an Gelegenheit, hie und da eine interessante Persönlichkeit und europäische Berühmtheit von Angesicht zu Angesicht zu sehen, wie z. B. den Grafen Chambord, da er an den Legitimistencongreß nach Luzern fuhr, oder die arme Königin von Neapel, als sie ihrem Gatten aus Rom entflohen. … Als Eisenbahnknotenpunkt ist Olten dann auch zum natürlichen Stelldichein und Zusammenkunftsort schweizerischer Vereine und Versammlungen geworden. Universitätsprofessoren und Zündhölzchenfabrikanten, Thierärzte und Blechmusiker, Sänger, Landwirthe, Naturforscher, Pfarrer, Apotheker und Schullehrer halten hier ihre Berathungen und Bankete. Genaue statistische Notizen, wie viel in Olten für’s Vaterland gegessen, getrunken und gesprochen wird, würden wahrscheinlich die Welt in Erstaunen setzen.

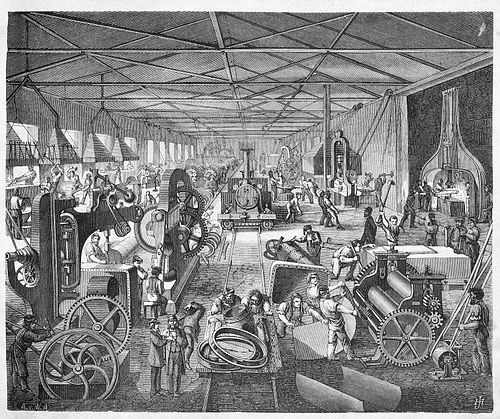

Die Eisenbahn als freundliches Christkindlein hat aber den Oltnern nebst ihrem wimmelnden Bahnhof noch eine zweite Gabe bescheert, eine Maschinenfabrik oder „Centralreparaturwerkstätte“. Es ist dies eine Heilanstalt für sämmtliche unpäßlich gewordene Locomotiven, ein Lazareth für alle im Dienst beschädigten und verletzten Waggons der schweizerischen Centralbahn; es werden darin auch außerdem neue Locomotiven in die Welt gesetzt, eiserne Brücken geschmiedet, Drehscheiben construirt, kurz alles dasjenige verfertigt, was – aus Metall oder Holz bestehend – zum Betrieb einer Eisenbahn gehört. Diese mechanische Werkstätte beschäftigt heute schon nahe an 400 Arbeiter, durch welche die Bevölkerung des Städtchens um ein ganzes Fünftheil vermehrt wurde. Die nächste Folge der Errichtung dieser industriellen Anstalt gab sich eigenthümlicher Weise auf kirchlichem Boden kund. Da viele Arbeiter der reformirten Confession angehören, so wurde aus lauter freiwilligen Beiträgen im katholischen Olten eine protestantische Kirche erbaut, und heute functionirt daselbst in bester Eintracht mit dem katholischen Pfarrer und dem nahen Kapuzinerkloster ein protestantischer Geistlicher.

Die dicht am Bahnhof liegende „Centralreparaturwerkstätte“ ist ein eigentlicher Bienenkorb, in welchem die Hobelmaschinen, die Bohrmaschinen, die Sägemaschinen, von Dampfkraft getrieben, in ununterbrochener Thätigkeit surren und schwirren. Die Werkstätte steht unter der vortrefflichen Leitung des Directors Riggenbach, der für die Arbeitercolonie mehr Vater als Meister ist. Jedes Jahr erhält die ganze Mannschaft einen Tag Ferien, an welchem sie auf Kosten der Centralbahngesellschaft und unter Anführung des Directors eine Lustfahrt macht. Es ist eine wahre Freude, die kräftigen Gestalten der Schmiede und Holzarbeiter an diesem Feiertag zu beobachten, wie sie sauber herausgeputzt in anständiger Lust sich bewegen. – Für Tage der Noth sorgt eine Kranken- und Hülfscasse, welche zum Theil aus den Beiträgen der Arbeiter, zum [134] Theil aus den Zuschüssen der Gesellschaft gebildet ist. Dies nennen wir Socialismus der rechten Art. – Die Maschinenwerkstätte, schon jetzt in schönster Blüthe, scheint einer noch bedeutendern Zukunft entgegen zu gehen. Schon dehnt sie ihre Wirksamkeit über die Bedürfnisse der Centralbahn aus; sie construirt schon jetzt für andere Bahngesellschaften eiserne Brücken und lieferte kürzlich unter anderm für die Eidgenossenschaft 36 eiserne Lafetten nach der eigenen Erfindung des Directors Riggenbach, deren Modell an der Londoner Weltausstellung die Aufmerksamkeit und den Beifall der Sachkenner aus sich zog.

Der Eisenbahntourist, der von Basel herkommend nicht ohne einigen leisen Schauder den langen Tunnel passirt hat, wird über der prachtvollen Fernsicht auf das Aarthal und die Alpen, die sich unversehens wie durch Zauber vor ihm öffnet, die langen Reihen von Gebäuden mit den rothen Ziegel- und grauen Schieferdächern, die zu seinen Füßen liegen, kaum beachten. Aber kommt er vielleicht mit einem Abendzug daher und sieht die hundert Gasflammen tief unter sich und fragt, was das wohl sei, so wird er die Antwort erhalten: „Das ist der Bahnhof von Olten mit der Maschinenwerkstätte.“ Die freundlichen neuen Häuser ringsherum und das neue Kirchlein in der Nähe, das Alles ist Neu-Ultinum, der Eisenbahnknotenpunkt.

Alle Vorbereitungsmaßregeln zur Flucht waren getroffen. Der noch fehlende Nachschlüssel zu der Stube für die Inspectoren der Anstalt, der sogenanten Revierstube, in welcher die Schlüssel zu der Zelle Kinkel’s sich befanden, war glücklich herbeigeschafft. Man hatte von dem Schlüssel zu jener Sube, der am Tage im Schlosse steckte, einen Abdruck in Thon gemacht und danach einen Schlüssel anfertigen lassen. Ein zweiter Gefangenwärter, nach der Anklageacte des Oberstaatsanwalts der Aufseher Beyer, war gewonnen und hatte sich bereit erklärt, Kinkel durch das Thor der Anstalt herauszulassen, sobald er den Nachtpförtnerdienst hätte. Die Stunde der Entscheidung nahte.

In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1850 sollte Beyer die Nachtwache am Thore haben. Kinkel ward benachrichtigt, daß er sich am Abende zwischen 8 und 9 Uhr bereit halten möge. Beyer hatte wirklich den Nachtpförtnerdienst an jenem Abend, Brune die Nachtwache im Corridor. Die Freunde waren den empfangenen Ordres gemäß auf ihren Posten. Carl Schurz war am Thore der Anstalt zum Empfange Kinkel’s bereit. Der Gutsbesitzer X. hielt mit seinem Wagen in der Nähe des Zuchthauses. Relais waren in Entfernungen von einigen Meilen bis nach Teterow in Mecklenburg-Schwerin aufgestellt. Die auf den verschiedenen Stationen wartenden Freunde hatten die Ordre, so lange zu warten, bis der Wagen mit den Flüchtlingen ankäme, um sie dann bei sich aufzunehmen und in Carrière bis zum nächsten Posten weiter zu befördern. Um Mißverständnisse zu vermeiden, waren bestimmte Erkennungszeichen, welche im Dunkel der Nacht mit Feuerstein und Stahl gegeben werden sollten, verabredet. Alles war so wohl vorbereitet, daß man den glücklichen Erfolg nicht bezweifelte.

Aber vergebens wartete Kinkel auf seine Erlösung.

„O, es war eine furchtbare Nacht, die ich erlebte,“ äußerte er zu mir, bei Erzählung seiner Flucht, „ich schaudere, wenn ich an sie zurückdenke, die Erinnerung daran wird mich noch auf meinem Todbette verfolgen. Als meine Zelle am Abend 7 Uhr vorschriftsmäßig visitirt und verschlossen war, erhob ich mich wieder von meinem Lager und zog mich an. Um mich herrschte tiefe Dunkelheit; bei der Visitation war mir wie gewöhnlich die Lampe weggenommen worden. Von 8 Uhr an horchte ich, mit dem Ohr an die hölzerne Gitterthüre meiner Zelle gelehnt, mit athemloser Spannung auf Alles, was draußen vorging. Der Gehörssinn schärft sich im Isolirgefängnisse, nichts entging meinem Ohr, in dem sich alle Sinne concentrirt zu haben schienen. Jeder Laut, jedes Geräusch, jeder Schritt, jeder Tritt verkündigte mir den Befreier. Ich war so sicher, daß er kommen müßte. Aber die Stunden schwanden bleiern dahin, und unzählig waren die getäuschten Hoffnungen. Ich hatte die Uhr 11 schlagen hören und immer noch lauschte ich an meiner Gitterthür. Mein Blut war in fieberhafter Wallung, mein Kopf glühte, der Angstschweiß perlte von meiner Stirne, meine Adern waren zum Zerspringen angeschwollen und alle meine Nerven bis zur höchsten Höhe angespannt. Ich hörte es noch 12 schlagen. Da durchzuckte mich der Gedanke an Verrath. Ich verlor die Hoffnung, und der Wahnsinn packte mich. „Lebenslänglich begraben!“ schrie ich wiederholt. „Begraben!“ echote ein Chor von teuflischen Dämonen mit höllischem Hohnlachen. Ich brach endlich zusammen und fiel bewußtlos auf die harte Diele meiner Zelle. Als ich am andern Morgen früh erwachte, fühlte ich mich an allen Gliedern wie gerädert und schüttelte vor Frost, mühsam schleppte ich mich auf mein Strohlager.“

Der Zufall hatte sein unglückliches Spiel getrieben. Brune öffnete zur verabredeten Zeit die Revierstube mit dem Nachschlüssel, begab sich nach der dort befindlichen Spinde, in welcher die Schlüssel zu den Zellen aufbewahrt wurden, nahm den auf der Spinde liegenden Schlüssel zu derselben, schloß die Spinde damit auf und suchte die Schlüssel zu der Kinkel’schen Zelle. Aber er suchte vergeblich. Der Polizeiinspector Semmler hatte zufällig gerade an diesem Abend die Schlüssel zu dieser Zelle mit nach Hause genommen.

Brune setzte Beyer und dieser den draußen wartenden Carl Schurz von dem unglücklichen Zufall in Kenntniß. Es ward noch versucht, den Aufseher Michaelis, der in der folgenden Nacht den Pförtnerdienst hatte, zu gewinnen. Jedoch ohne Erfolg. Deshalb beschloß man, die Flucht auf vier Wochen, wo Beyer wieder den Nachtpförtnerdienst haben würde, zu verschieben.

Aber als man am andern Morgen die Chancen näher erwog, kam man zu einem andern Resultat. Ein Aufschub bot allerdings große Vortheile. Kinkel konnte, wenn Beyer wieder die Nachtwache am Thore hatte, ungehindert und ohne Gefahr durch dasselbe hindurch auf die Straße passiren. Die Relais, welche voraussichtlich nach vergeblichem Warten bis Tagesanbruch der empfangenen Instruction gemäß davon gefahren waren, konnten bei einem längeren Aufschub wieder zur Stelle sein. Dagegen hatte eine Verzögerung die große Gefahr, daß von dem Plane etwas ruchbar werden würde. Bei der Menge von Personen, welche in das Geheimniß gezogen wurden, konnte innerhalb vier Wochen sehr leicht ein unbestimmtes Gerücht von der beabsichtigten Flucht aufkommen. Ein solches war begreiflich schon sehr gefährlich. In diesem Falle würde man die Sicherheitsmaßregeln verstärkt oder die Versetzung Kinkel’s nach einem anderen Zuchthause vorgenommen haben. Es konnte auch der schlimmste Fall eintreten, daß das Vorhaben verrathen werden würde. Wollte man aber auch dies Alles nicht als wahrscheinlich annehmen, wer bürgte dafür, daß um vier Wochen nicht wiederum derselbe oder ein anderer unglücklicher Zufall eintreten würde? Man beschloß daher, die Flucht sobald irgend möglich zu bewerkstelligen.

Am Mittage hatte Carl Schurz eine Zusammenkunft mit Brune.

„Können Sie ohne weitere Mithülfe Kinkel aus dem Zuchthause befördern?“ fragte er Brune.

„Ja, wenn Kinkel Muth hat!“

„Wie?“

„Durch’s Dachfenster und von da mittelst eines Taues auf die Potsdamerstraße.“

„Wann?“

„Wenn’s sein muß, diese Nacht.“

„Sind Sie bereit dazu?“

„Ja.“

„Nun wohl, diese Nacht.“

Die weiteren Arrangements wurden getroffen. Kinkel hatte Muth. Jeder Weg, der aus der Schreckensanstalt führte, war ihm recht. Zwischen 11 und 12 Uhr sollte das Werk beginnen.

Am Mittwoch, den 6. November 1850, Abends, wurde Kinkel, [135] wie früher stets, durch den Oberaufseher Zerbst in seiner Zelle eingeschlossen, und zwar in der nach der Jüdenstraße belegenen zweiten Abtheilung der Zelle, in welcher sich seine Schlafstätte befand. Die hölzerne Lade am Fenster nach der Jüdenstraße, die hölzerne Gitterthüre, die beiden Eingangsthüren zu der Zelle wurden von ihm vorschriftsmäßig verschlossen. Die in zwei Exemplaren vorhandenen Schlüssel lieferte der Oberaufseher Zerbst der erhaltenen Anweisung gemäß ab, das eine Exemplar an den Director Jeserich, welcher es während der Nachtzeit in seiner Stube verwahrte, das andere Exemplar an den diensthabenden Polizeiinspector Schäffer, welcher es in die in der Revierstube stehende Spinde verschloß, den Spindeschlüssel auf die Spinde legte, demnächst auch die Revierstube verschloß und den Schlüssel zur Revierstube an den Portier Marquardt abgab. Die Beamten hatten pünktlich ihre Pflicht erfüllt.

An dem nämlichen 6. November Abends saß ein großer Theil der Beamten der Anstalt in fröhlichster Stimmung und nichts Arges ahnend im Krüger’schen Gasthause bei einer Bowle Punsch, mit welcher der Geburtstag eines der Anwesenden gefeiert ward. Ein Witz jagte den anderen, und die Unterhaltung war so interessant und so belebt, daß sie sich erst lange nach Mitternacht von der Gesellschaft zu trennen vermochten.

Am dem nämlichen 6. November Nachts 11½ Uhr öffnete der Gefangenwärter Brune, der wiedernm, wie am Abende vorher, die Nachtwache im Corridor hatte, mit dem Nachschlüssel die wohlverschlossene Revierstube, holte den auf die Spinde gelegten Schlüssel zu derselben herunter, schloß damit die Spinde auf, nahm die von dem diensthabenden Polizeiinspector Schäffer einige Stunden vorher hineingelegten, an einem Ringe befindlichen drei Schlüssel zur Kinkel’schen Zelle aus der Spinde und schloß die Revierstube vorsichtig wieder zu.

Zu derselben Zeit war ungeheuere Heiterkeit im Krüger’schen Gasthause; einer der Theilnehmer an der Bowle hatte einen Berliner Witz zum Besten gegeben.

Der Gefangenwärter Brune ging mit seinen Schlüsseln zu der Zelle Kinkel’s und schloß mit dem einen Schlüssel die erste Eingangsthür zu derselben, mit dem andern die zweite Eingangsthür auf.

Ein Hoch auf das Geburtstagskind im Krüger’schen Gasthause!

Auch im Zuchthause zu Spandau sollte Jemand zu neuem Leben erwachen. Von draußen fiel ein schwacher Lichtstrahl in die Zelle Kinkel’s, und dieser stand hinter dem hölzernen Gitter in der zweiten Abtheilung seiner Zelle, sehnsüchtig und voll Todesangst seiner Befreiung aus schauerlicher Einsamhaft entgegensehend. Der Gefangenwärter Brune erschien ihm wie ein rettender Engel. Wie lange schon hatte er in qualvoller Ungewißheit, wie ein Verurtheilter, welcher auf dem Schaffot nur noch die Hoffnung auf Gnade hat, auf ihn gewartet! Nur noch ein Hinderniß, das hölzerne Gitter, sperrte den Ausgang aus der Zelle.

„So, Herr Professor, nun ist es Zeit, nun treten Sie heraus,“ sagte Brune zu Kinkel, indem er mit dem dritten Schlüssel die hölzerne Gitterthür zu öffnen versuchte.

Aber es war noch nicht Zeit. Brune versuchte vergebens, mit dem dritten Schlüssel die Gitterthür aufzuschließen.

„Können Sie nicht öffnen?“ fragte Kinkel unruhig.

„Verdammt! Der Schlüssel paßt nicht,“ erwiderte Brune erschrocken. „Sie werden absichtlich einen verkehrten Schlüssel an dem Ringe befestigt haben, um für den äußersten Fall die Aufschließung der Gitterthür zu verhindern. Was nun?“

Er hatte zu fein gerechnet und die Schlauheit der Inspection zu hoch taxirt. Der kleine Schlüssel, mit welchem Brune die Gitterthür öffnen wollte, gehörte zu der hölzernen Lade an dem nach der Jüdenstraße belegenen Fenster. Bei kaltem Blute und ruhiger Ueberlegung würde er wenigstens versucht haben, das Schloß der Gitterthür mit einem der Schlüssel zu den Eingangsthüren zu öffnen. Der Schlüssel zu der äußern Eingangsthür schloß in der That auch die Gitterthür. Unglücklicher Weise verfiel darauf weder Brune noch Kinkel.

Beide standen sprach- und rathlos sich gegenüber. Kinkel hielt die starken hölzernen Latten krampfhaft umfaßt. Es war ein verzweiflungsvoller Augenblick. Ein paar armselige Latten von Holz widersetzten sich erfolgreich der Flucht und sperrten die Spanne Weges vom Tode zum Leben. Der rechte Schlüssel war in ihrer Hand, aber sie wußten es nicht. An wie schwachen Fäden hängt oft Glück und Unglück der Menschen!

Aber nur wenige Augenblicke dauerte ihre Unschlüssigkeit, sie war nur der Anlauf zu verdoppelter Energie. Kinkel kämpfte ja für sein Leben, und Brune war zu dem Aeußersten entschlossen, um sein Wort zu lösen.

Brune zog seinen Säbel und versuchte auf alle mögliche Weise, den starken Riegel des Schlosses zurückzuschieben oder das Schloß selbst abzubrechen. Kinkel bemühte sich gleichzeitig mit einem kleinen Messer, welches er im Besitz hatte, die nächste Latte neben der Thüre links vom Eingange aus zu durchschneiden. Nachdem er aber die Fruchtlosigkeit seines Beginnens eingesehen hatte, drängte und stieß er gegen die untere Querleiste des Gitters, um deren äußere Bekleidung zu lösen.

Fast eine Viertelstunde erschöpften sie sich vergeblich in diesen Anstrengungen. Das Schloß und das Gitter waren zu stark für ihre Kräfte.

Da ging Brune, sich zu einem verzweiflungsvollen Entschlusse ermannend, aus der Zelle.

Während seiner Abwesenheit rüttelte Kinkel mit der äußersten Kraft an dem Gitter, wie der wutherregte Löwe, der die Eisenstäbe seines Käfigs zu zerbrechen versucht. Alles vergebens.

Nach kurzer Zeit sah er Brune mit einer Axt zurückkehren. Der Augenblick war gekommen, wo um Freiheit und Leben va banque gespielt werden mußte.

Brune schwang die Art hoch empor und führte mit aller Kraft verschiedene Schläge gegen das Gitter. Das ganze Gewölbe erdröhnte. Die Gefangenen in den Zellen erwachten. Erwachte auch der Director Jeserich? Er schlummerte sorglos weiter, hatte er ja doch das zweite Exemplar der Schlüssel zur Kinkel’schen Zelle unter seinem Kopfkissen verborgen.

Im Krüger’schen Gasthofe ertönte ein lustiger Rundgesang.

Kinkel und Brune lauschten athemlos, ob Jemand sich nähere. Alles still. Durch die furchtbaren Axtschläge hatte sich die Leiste am Fußboden und der untere Querriegel von den beiden Latten neben der Thüre links vollständig gelöst. Mit der Riesenkraft, welche die Verzweiflung verleiht, stemmte nun Kinkel sich gegen die beiden Latten, und es gelang ihm, dieselben von innen heraus loszubrechen. An dem oberen Querriegel war die eine Latte dergestalt eingebrochen, daß man ihr unteres Ende mit der Hand über einen Fuß weit von der Leiste am Fußboden losbiegen konnte. Die Latte daneben war gleichfalls von dieser Leiste und von dem unteren Querriegel gelöst, ließ sich aber sehr wenig zurückbiegen, weil sie an dem oberen Querriegel nicht eingebrochen war. Durch das Zurückbiegen der beiden Latten entstand unter dem unteren Querriegel ein offener Raum, durch welchen sich ein nicht zu starker Mann durchzwängen konnte.

Schon seit längerer Zeit hatte Kinkel in prophetischer Voraussicht der kommenden Dinge an seiner Gitterthüre gymnastische Uebungen zu dem Zwecke angestellt, um seinen großen breitschultrigen Körper durch eine möglichst enge Oeffnung hindurchzubringen. Diese kamen ihm jetzt trefflich zu statten. Mit Hülfe Brune’s gelang es ihm, sich durch den erwähnten offenen Raum glücklich hindurchzuzwängen. Das letzte Hinderniß, welches ihm den Ausgang aus der Zelle verwehrte, war damit beseitigt.

Beide verließen darauf die Zelle, deren äußere Eingangsthür Brune wieder verschloß. Sie stiegen leise die Treppe hinunter auf den Hof und durch die nächste Hofthür links wieder in das zweite Stockwerk hinauf. Hierauf gingen sie durch die Säle und Gänge, zu welchen Brune als Nachtaufseher den Schlüssel hatte, immer im zweiten Stockwerke, und kamen endlich in die Wollkämmerei, welche ungefähr gerade unter jenem nach der Potsdamer Straße führenden Dachfenster lag, durch welches die Flucht bewerkstelligt werden sollte.

In der Wollkämmerei warteten sie, bis der bei jenem Fenster postirte Nachtaufseher Knöfel sich nach dem zweiten Hofe begeben würde, wie er dies jeden Abend um diese Zeit zu thun gewohnt war. Alle glücklich beseitigten Gefahren waren umsonst, wenn ihre Berechnung fehlschlug und der nicht in’s Geheimniß gezogene Knöfel in dieser Nacht von seiner Gewohnheit abwich. Aber nachdem sie etwa eine Viertelstunde in ängstlicher Spannung gewartet hatten, kam Knöfel wirklich die Treppe herunter. Sie schlichen darauf dieselbe Treppe hinauf, auf welcher jener herunter gegangen war, nach dem dritten Stockwerk, und gelangten zu dem Raum zwischen dem Dachfenster und den Schlafsälen.

Brune öffnete ein vor dem Dachfenster befindliches Lattengitter mittelst des dazu gehörigen Schlüssels. Darauf krochen Beide in [136] den Raum zwischen dem Dachfenster und dem Lattengitter und blickten bei schwachem Mondlicht in die schwindelerregende Tiefe. Unten in der Potsdamer Straße warteten Carl Schurz und Falkenthal, und der Gutsbesitzer X. hielt dort mit seinem Fuhrwerk, auf dem Bocke sitzend und die Zügel in der Hand haltend, um in jedem Augenblick davon jagen zu können.

Der Abrede gemäß warf Brune ein Stückchen Holz an einem langen Bindfaden auf die Straße, zog es, als er fühlte, daß unten etwas angebunden war, herauf und bekam nach etwa fünf Minuten ein etwa fingerstarkes Tau in die Hand, welches Beide sofort an einer Latte des dem Fenster gegenüberliegenden Gitters befestigten. Sodann stieg Kinkel mit einem Fuß auf die Latten und kroch mit dem Kopfe zuerst durch die Dachluke hinaus, um sich an dem Tau auf die Straße hinunterzulassen.

„Es war ein grausiger Anblick,“ erzählte mir später der Gutsbesitzer X., ein Anblick, welcher mir noch augenblicklich, wenn ich ihn mir in Erinnerung rufe, das Blut in den Adern erfrieren macht. Nachdem wir längere Zeit in ängstlicher Spannung das Dachfenster beobachtet hatten, ward der Bindfaden aus demselben heruntergelassen. Es war dies ein sicheres Zeichen, daß bis dahin Alles glücklich abgegangen war. Aber nun kam das gefährliche Experiment, von dem der Tod oder die Freiheit Kinkel’s abhing. Das eine Ende des Taues wurde von Schurz und Falkenthal an dem Bindfaden befestigt, und darauf ward es an letzterem in die Höhe gezogen. Nun mußte Kinkel jeden Augenblick aus dem Dachfenster hervorkommen. Unverwandten Blickes schauten wir hinauf. Endlich sahen wir den Kopf eines Menschen, der Körper folgte nach. Einen Augenblick später hing Kinkel dicht unter dem Dachfenster am Tau und fing an, sich herabzulassen. Aber gerade in diesem Moment entstand ein Geräusch in der benachbarten Straße. Ein jäher Schreck erfaßte mich, ich glaubte uns entdeckt. Auch Kinkel hatte das Geräusch gehört. Er hielt an. Ich sah ihn mit seiner im blassen, schwachen Mondlicht gespensterhaft erscheinenden langen Gestalt dort oben zwischen Himmel und Erde eine Zeitlang unbeweglich hängen, wie wenn er unschlüssig gewesen wäre, ob er wieder in die Höhe oder ob er herabklettern sollte. Der Schreck konnte ihm die Besinnung rauben, oder die Kraft konnte ihm versagen. Wäre er herabgefallen, so wäre er auf das Straßenpflaster gestürzt und unfehlbar auf der Stelle ein Mann des Todes gewesen. Aber das Geräusch ging glücklich vorüber, es schien durch einen zufällig vorüberfahrenden Wagen veranlaßt zu sein. Wenige Secunden später lag Kinkel in den Armen seines Freundes Carl Schurz.

In höchstens einer Minute nach dem Verschwinden Kinkel’s aus der Dachluke fühlte Brune, daß das Tau leicht wurde, und er band es los, worauf es sammt dem Bindfaden auf die Straße hinuntergezogen wurde. Dann entfernte er sich eiligst und begab sich wieder auf seinen Posten.

Im Krüger’schen Gasthofe war noch die lustige Punschgesellschaft versammelt. Die Mitternachtstunde hatte noch nicht geschlagen. Einer der Festgenossen – nach einem Schreiben des Staatsanwalts Nörner an das Bützower Criminalcollegium vom 21. Febr. 1855 war es der Gastwirth Krüger selbst – füllte einige Gläser, indem er zu den Gästen lächelnd sagte: „Sie erlauben wohl, meine Herren, es sind ein paar lustige Berliner Vögel da,“ und ging darauf mit den gefüllten Gläsern nach einem einfenstrigen Nebenzimmer. Kinkel hatte sich inzwischen mit Carl Schurz und Falkenthal in das Krüger’sche Gasthaus begeben, um sich dort umzukleiden. Er wechselte in dem Nebenzimmer, in welches Krüger mit den gefüllten Gläsern eintrat, die graue Züchtlingskleidung mit einem schwarzen Anzuge von Tuch. Den eleganten Pelzrock, welchen er überzog, hatte seine Frau ihm von Bonn geschickt, um sich desselben bei der Flucht zu bedienen. „Jetzt, Herr Professor,“ sagte Krüger zu Kinkel, indem er ihm eins der gefüllten Gläser präsentirte, „sollen Sie einmal mit Ihren Beamten, die da nebenan zechen, aus einer Bowle trinken.“ Dieser Scherz erweckte trotz der Gefahr des Augenblicks große Heiterkeit. Man stieß leise an auf Kinkel’s Wohl und den ferneren glücklichen Erfolg des Unternehmens. Kinkel und Schurz, begleitet von den Segenswünschen ihrer zurückbleibenden Freunde, begaben sich darauf zu dem in der Nähe befindlichen Wagen, auf welchem der Gutsbesitzer X. ihrer harrte, und stiegen hinein.

Sie fuhren in rasender Eile durch das Potsdamer Thor, welches dem Oranienburger Thor entgegengesetzt liegt. Als sie eine Zeit die Chaussee nach Nauen entlang, einem Städtchen an der Berlin-Hamburger Eisenbahn, gejagt waren, bogen sie rechts ab in einen Nebenweg. Dies Manoeuvre führte demnächst, wie beabsichtigt, ihre Verfolger irre. Als diese am andern Tage von den Thorwächtern erfuhren, daß in der Nacht durch das Oranienburger Thor Niemand, wohl aber, daß nach Mitternacht ein Wagen durch das Potsdamer Thor in sausendem Galopp gefahren sei, glaubten sie, daß die Flüchtlinge entweder nach Nauen oder auch nach Potsdam geflohen wären, und setzten ihnen in diesen Richtungen nach.

Der Gutsbesitzer X. hatte seine stärksten und schnellfüßigsten Pferde ausgewählt. Ueber Stock und Stein ftogen sie davon. Sie passirten Hohenfelde, Nieder-Neuendorf, Henningsdorf und erreichten beim Sandkruge die Berlin-Strelitzer Chaussée. Ohne Rast und Aufenthalt ging’s vorwärts über Oranienburg, Teschendorf, Löwenberg bis nach dem acht Meilen von Spandau entfernten Städtchen Gransee. Die Flüchtlinge wollten ohne Unterbrechung weiter, um die nur noch eine Meile entfernte Mecklenburg-Strelitzsche Grenze zu erreichen. Aber es ging nicht. Die armen ausgehungerten und abgejagten Pferde, denen der Schaum vor dem Maule stand und der Schweiß stromweis heruntertroff, hätten todt niederstürzen können, wenn man ihnen nicht eine kurze Erholung gegönnt hätte. Deshalb ward in Gransee stillgehalten und gefüttert, aber ohne auszuspannen. Nach einer halben Stunde erfolgte der Aufbruch. Die braven Thiere waren durch die kurze Ruhe und die erhaltene Nahrung neu gekräftigt. Wiederum gings en pleine chasse vorwärts, bis die Flüchtlinge die Strelitzsche Grenze bei Dannenwalde erreichten. Sie athmeten hoch auf, als sie das mecklenburgische Wappen erblickten. Die dringendste Gefahr war überstanden. In Dannenwalde machten sie kurze Rast. Der Gastwirth daselbst hat später gerichtlich ausgesagt, daß am 7. November Morgens 8 Uhr zwei Fremde in einer Chaise mit zwei dunklen abgetriebenen Pferden bei ihm angekommen wären. Ihr Kutscher (es war der Gutsbesitzer X.) hätte einen großen schwarzen Bart gehabt. Das eine Pferd sei so krank gewesen, daß derselbe es mit warmem Wasser gewaschen hätte. Es wäre ihm aufgefallen, daß die Fremden mit ihrem Kutscher wie mit ihres Gleichen verkehrt hätten. Von Dannenwalde fuhren die Flüchtlinge in langsamerem Tempo nach der Strelitzschen Stadt Fürstenberg, wo sie anhalten und ausspannen mußten, weil die Pferde keinen Schritt mehr vorwärts konnten. Erst nach einem längern Aufenthalt ging die Fahrt weiter nach Strelitz, wo sie etwa um 1 Uhr Mittags bei dem Stadtrichter Petermann eintrafen. Die Pferde hatten also fast in einer Tour einen Weg von 13 Meilen zurückgelegt.

Im gastlichen Hause von Petermann ward ein solides Mittagsmahl genommen. Der Gutsbesitzer X. blieb in Strelitz zurück, um, sobald seine erschöpften Pferde es vermochten, wieder zurückzufahren. Kinkel und Schurz dagegen fuhren um 3 Uhr Nachmittags, nachdem sie sich von X. in tiefer Rührung und mit dem innigsten Dank verabschiedet hatten, in Begleitung Petermann’s weiter, der es bereitwilligst übernommen hatte, sie schleunigst nach Rostock zu expediren. Beim Tannenkruge vor Neubrandenburg wollten sie die Pferde wechseln, aber sie konnten dort keine erhalten. Sie mußten daher nach Neubrandenburg hineinfahren, wo sie sich, ohne aus dem Wagen zu steigen, frische Pferde zu verschaffen wußten. Diese brachten sie über Stavenhagen und Malchin nach Teterow. Sie kamen hier in der Nacht an und klopften den mit Petermann befreundeten Zimmermeister Zingelmann aus dem Schlaf. Derselbe zündete Licht an, öffnete die Thür und hieß sie herzlich bei sich willkommen. Von der rauhen Nachtluft durchkältet, erwärmten sie sich an der angeschürten lodernden Flamme und erquickten sich an dem ihnen vorgesetzten warmen Kaffee. Inzwischen hatte Zingelmann frische Pferde bestellt. Sie fuhren mit denselben in einer Tour über Lage nach Rostock, wo sie am 8. November Morgens zwischen 7 und 8 Uhr im „Weißen Kreuz“ anlangten.

Die Flüchtlinge fanden eine prächtige Aufnahme im Brockelmann’schen Hause. Sie wohnten zwei Treppen hoch in einem großen Salon nebst einem geräumigen Schlafzimmer. An ersteren stieß das Entréezimmer mit Balcon. Die Wohnung gewährte eine hübsche Aussicht auf den Bahnhof und das Warnowthal. Die liebenswürdigen Damen des Hauses, die Frau und die [137] erwachsene älteste Tochter, welche damals mit ihrem jetzigen Gemahl, dem Kaufmann Schwarz[1], verlobt war, wetteiferten in Aufmerksamkeiten gegen ihre Gäste. Mit mütterlicher Liebe sorgte die treffliche Frau für dieselben. Sie selbst nahm die Wunde Kinkel’s, die sich sehr verschlimmert hatte, in ärztliche Behandlung, nachdem sie von dem Hausarzt unter irgend einem Vorwande sich Auskunft über die anzuwendenden Mittel verschafft hatte. Jeden Morgen und Abend legte sie eigenhändig den Verband an. Kinkel und Schurz fühlten sich nicht wie Fremde, sondern wie Angehörige des Familienkreises. Die gesunde und kräftige mecklenburgische Kost äußerte auf den Körper Kinkel’s sehr bald ihre wohlthätige Wirkung. Sein Aussehen ward gesunder und kräftiger. Das traute Familienleben, dem Kinkel so lange entfremdet war, erfrischte auch seinen Geist. Der Uneingeweihte, welcher uns gesehen hätte, wie wir, am gemüthlichen Theetisch sitzend, mit einander lachten und scherzten, und wie der „Große“ und der „Kleine“ sich einander neckten, hätte schwerlich vermuthet, daß ein entsprungener Zuchthaussträfling und ein badischer Insurgent, auf welche die preußische Polizei mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln fahndete, an unserem heiteren Kreise Theil nähmen.

Bei allem Humor, welcher Kinkel zu Gebote stand, konnte er doch die Unruhe und Beklommenheit seines Herzens nicht ganz verbergen. Noch war der letzte Berg nicht überstiegen. Welch schreckliches Loos stand ihm bevor, wenn man seiner wieder habhaft ward! Auch der Gedanke quälte ihn, daß seine Johanna über sein Geschick im Dunkeln schwebte. Zwar hatte sie Nachrichten von der glücklichen Entweichung ihres Mannes aus dem Zuchthause erhalten. Aber sie kannte weder die von ihm eingeschlagene Route, welche nicht im anfänglichen Plane lag, noch seinen augenblicklichen Aufenthaltsort. „Welche Unruhe und Angst mag sie haben, da jede Minute ihr die schreckliche Nachricht von dem Mißlingen meiner Flucht bringen kann!“ sagte Kinkel zu mir mit tiefbekümmertem Herzen. Und dennoch mußte ich entschieden davon abrathen, ihr eher einen Brief zu senden, als bis Kinkel den deutschen Boden verlassen haben würde. Sie mußte auch die grauenvolle Ungewißheit über das Schicksal ihres Mannes noch einstweilen ertragen, da bei dem bekanntlich in Deutschland nicht gewährleisteten Postgeheimniß die Absendung eines Briefes an sie zu gefährlich war.

Kinkel hatte seine Frau seit seiner Gefangennehmung am 21. Juni 1849 zum ersten Male im Mai 1850 in Köln, wo der zu lebenswierigem Zuchthause Begnadigte noch einmal auf der Anklagebank saß, wiedergesehen und dann nicht mehr. Nachdem sie die Nachricht von seiner Gefangennehmung erhalten, hatte sie sich eilends nach Rastadt begeben, wo Kinkel in den Kasematten saß. Trotz ihrer unausgesetzten Bemühungen ward ihr der Zutritt zu ihm verweigert. Erst in Köln ward ihr die Erlaubniß, ihren Gatten wiederzusehen. Aber unter welchen Umständen! Der Staatsanwalt hatte „wegen Aufreizung zur Bewaffnung bei den Aufständen in Düsseldorf und Elberfeld“ die Strafe des Fallbeils gegen ihn beantragt. Johanna wohnte persönlich, verborgen vor den Augen ihres Mannes, den Gerichtsverhandlungen bei und war Zeugin seiner herrlichen Vertheidigungsrede, welche seine Freisprechung erwirkte. Der Eindruck dieser Rede war so mächtig, daß Alle, Richter, Geschworene, Zuhörer, Wachen, in Thränen zerflossen. „Nach dem Schlusse der Verhandlungen,“ so erzählte mir Kinkel, „bahnte meine Frau sich den Eingang zu dem Gerichtssaal. Ich sah sie auf mich zueilen, um mich zu umfassen. Die Gensd’armen traten unwillkürlich zurück. Der Oberprocurator John aber stellte sich zwischen uns und befahl ihnen, die letzte Umarmung zu hindern. Ein drohender Blick, in welchem sich mein ganzer empörter Stolz ausgedrückt haben mag, und eine gebietende Handbewegung hieß ihn bei Seite gehen. „„Johanna,““ rief ich, „„komm zu mir, hier ist Dein Platz, es soll Dir Niemand wehren, mich zu umarmen!““ Der Oberprocurator wich scheu zurück. Die Gensd’armen blieben an ihrem Platze wie gebannt, anstatt ihrem Vorgesetzten zu gehorchen. Johanna stürzte in meine Arme. Wir hielten uns Minuten lang fest umschlungen. Sprechen konnten wir nicht. Aber in jenen wenigen Minuten concentrirten sich unsere Gedanken und Gefühle während einer langen Trennungszeit. Ich entriß mich zuerst der stummen Umarmung. O, welchen Schmerz und welches Glück enthielten diese kurzen Augenblicke!“

Verschiedene entschlossene Freunde Kinkel’s hatten den Plan gefaßt, ihn in der Nähe Kölns bei seiner Abführung nach Spandau gewaltsam zu befreien. Alles war für die Ausführung dieses Plans bereit, seine Freunde standen im Hinterhalt auf dem Wege, den Kinkel ihrer Meinung nach passiren mußte. Aber der Eindruck, den er in Köln hinterlassen hatte, war so groß, daß die Behörde Befreiungsversuche befürchtete und aus Vorsicht kurz vor seiner Abführung beschloß, ihn auf einem anderen Wege, als dem anfänglich beabsichtigten, transportiren zu lassen. Wegen dieses unvorhergesehenen Umstandes mißglückte das kühne Unternehmen. Ein Fluchtversuch, den Kinkel selbst nachher auf dem Wege nach Spandau unternahm, war gleichfalls ohne Erfolg. Er machte mir darüber interessante Mittheilungen „Zwei Gensd’armen,“ so erzählte er, „begleiteten mich in einem verschlossenen Wagen. Es fing schon an zu dämmern, als wir in dem Wirthshause eines Dorfes in Westphalen Rast machten. Der eine von meinen Wächtern war hinausgegangen, der andere war mit mir allein im Gastzimmer und saß an einem Tische bei der zugemachten, aber nicht verschlossenen Thüre. Der Gedanke, die Flucht zu wagen, tauchte plötzlich in mir auf. Ich ging mit gekreuzten Armen, wie in tiefen Gedanken verloren, im Zimmer auf und nieder, den Gensd’armen fest im Auge haltend. Sobald ich sah, daß er den Blick von mir wandte und zum Fenster hinausguckte, sprang ich mit einem Satze auf die Thüre, öffnete sie, schlug sie wieder zu und verschloß sie mit dem draußen im Schlosse steckenden Schlüssel. Alles war das Werk eines Moments. Darauf schoß ich wie ein Pfeil aus der Hausthüre und lief in Windeseile querfeldein. Als ich etwa eine Viertelstunde gelaufen war, hielt ich an, um Athem zu schöpfen und neue Kraft zu gewinnen. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden. Ich glaubte in der Entfernung Stimmen zu hören, und sah verschiedene Lichter sich hin und her bewegen. Ich fing wieder zu laufen an. Die Stimmen schienen immer näher zu kommen. Immer rasender stürzte ich vorwärts. Ich erinnere mich noch, daß ich in einen Feldweg einlenkte und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand rannte. Darauf verlor ich das Bewußtsein und kam erst wieder zu mir, als sich eine Gestalt über mich beugte, mit vorgestreckter Laterne mein Gesicht beleuchtete und ausrief: „Aha, da haben wir ja wohl den Vogel!“ Kaum hatte er dies gesagt, so fing er an, laut um Hülfe zu rufen. Es dauerte auch nicht lange, daß seine Helfershelfer ankamen. Ein tiefer Schmerz durchzuckte mich, als ich das Mißlingen meiner Flucht erkannte. Der von mir eingesperrte Gensd’arm war sofort aufgesprungen, um mir nachzusetzen. Da die verschlossene Thür ihm den Ausgang wehrte, so hatte er versucht, das Fenster zu öffnen. In der Hast und Aufregung war ihm dies nicht schnell genug gelungen, und er hatte das Fenster eingeschlagen und Hülfe herbeigerufen. Eine ausgelobte Belohnung von hundert Thalern hatte auch einen zufällig dort anwesenden preußischen Postillon vermocht, mir nachzusetzen. Wegen der einbrechenden Dunkelheit hatten die Verfolger sich mit Laternen versehen. Alles dies hatte einen längeren Zeitraum erfordert und mir einen ziemlichen Vorsprung verschafft. Zu meinem Unglück war aber an der Stelle, wo ich in den erwähnten Feldweg einbog, ein aufgestapelter Haufen Holz, wovon ein Scheit etwas hervorgeragt hatte. Gegen dieses war ich in der Dunkelheit gerade mit der Stirn angelaufen. Der Stoß hatte mich zu Boden gefällt. Nachdem ich eine Zeitlang bewußtlos dagelegen hatte, ward ich von dem Menschen mit der Laterne entdeckt.“

Durch nichts konnte man Kinkel mehr erfreuen, als durch Musik. Erst jetzt begreife ich, wie mächtig ihr Eindruck sein muß, wenn nach langer, stiller Einsamkeit zum ersten Male wieder diese Zaubersprache das Ohr berührt. Wie mächtig ergriffen ward ich, als etwa ein Jahr nach meiner Verhaftung die Stille meines Gefängnisses plötzlich durch von der Straße her erschallende harmonische Accorde unterbrochen ward! Eine Musikbande, wie ich später hörte, aus Sülz, welche sehr schön und rein verschiedene Stücke auf Blasinstrumenten vortrug, hatte sich in unsere Nähe verirrt. Neue Lust und Liebe zum Leben erfaßte mich, alte theuere Erinnerungen tauchten wieder in mir auf. Die Musikanten haben es vielleicht büßen müssen, daß sie unvorsichtiger Weise den Gefangenen einen solchen Genuß bereitet haben. Ich aber habe die Erinnerung daran nicht verloren. Mit Ausnahme der Orgelklänge und des Kirchengesanges der Zuchthaussträflinge, welche ich zwangsweise genieße, habe ich seitdem nie wieder Musik gehört. Manche Entbehrungen habe ich in den letzten vier Jahren ertragen müssen, aber nichts habe ich bitterer empfunden, als die Vorenthaltung musikalischer [138] Genüsse. Im Anfange meiner Verhaftung suchte ich mir ein Surrogat zu verschaffen, indem ich einmal auf einem mit feinem Papier belegten Kamm blies und meiner Ansicht nach wundervoll phantasirte. Aber das Vergnügen ward sehr bald durch die Worte des herbeigeeilten Gefangenwärters unterbrochen: „Ich bitte Sie, Herr Advocat, was machen Sie da für einen Lärm? Hören Sie doch auf, das kann man ja in allen Zellen hören!“ Dabei fiel mir zu meinem Troste ein, wie Recht mein alter Lehrer Thibaut hatte, als er uns in Heidelberg vom Katheder docirte, daß die Rechtsregel: cessante ratione legis, cessat lex ipsa, ganz falsch sei, und daß, wenn z. B. ein Polizeiverbot wider das Singen in den Straßen zur Nachtzeit existirt, selbst eine Catalani sich nicht ungestraft über jenes Verbot hinwegsetzen dürfe. Ich war der Erste, welcher Kinkel wieder durch Musik erfreute. Der Eindruck war um so größer, als sie ihm seine Frau, bekanntlich eine Meisterin in der Kunst, mit verdoppelter Macht in Erinnerung rufen mochte. Wir waren bei Frau Brockelmann in ihrem Wohnzimmer, in welchem ein Piano stand, zum Thee versammelt. Ich setzte mich ans Instrument und phantasirte. Als ich geendet hatte, legte Jemand seine Hände auf meine Schulter und drückte mich sanft an sich. Ich drehte mich um und sah Kinkel, der sich über mich gebeugt hatte und mich liebevoll anblickte. „Haben Sie mir auch dies noch zu Liebe gethan?“ fagte er bewegt. Eine Thräne perlte ihm die Backe hinunter.

Eine Ueberraschung ähnlicher Art ward Kinkel durch den Werkführer Brockelmann’s, Namens Iben, bereitet. Es ist eine alte Rostocker Sitte, daß unser Stadmusikus am 10. November, dem Geburtstage Martin Luther’s, und den darauf folgenden Tagen mit seinen Leuten in der Stadt umherzieht und in jedem einzelnen Hause gratulirt, wofür die Bewohner durch Zahlung einer beliebigen kleinen Geldsumme ihren Dank ausdrücken. Gegen eine Extra-Remuneration werden auch einige Musikstücke zum Besten gegeben. Auch zu Ernst Brockelmann kam an einem jener Tage der damalige Stadtmusikdirector Schulz mit seinem Musikcorps. Iben hatte zufällig Kinkel am Fenster gesehen. Die Aehnlichkeit desselben mit einem früher gesehenen Portrait Kinkel’s hatte ihn frappirt und auf die stille Vermuthung gebracht, der Fremde möchte Kinkel selbst sein. Um demselben eine Freude zu bereiten und zugleich seine politischen Sympathien auszudrücken, bestellte er die Marseillaise, die denn auch auf der Diele des Brockelmann’schen Hauses von dem Schulz’schen Musikcorps mit gewohnter Meisterschaft executirt ward. Man denke sich die Ueberraschung der Flüchtlinge, als plötzlich die Marseillaise zu ihnen heraufschmetterte. Welch’ schroffer Uebergang! Aus der Stille und dem Zwange des Zuchtauslebens plötzlich hinein versetzt in die jubelnde, Freiheit athmende Welt! Das mächtige Freiheitslied war ihnen der Herold einer besseren Zeit. Als ich bald darauf zu ihnen kam, waren sie noch tief ergriffen und begeistert von dem Eindruck der Scene.

Die St. Elmsfeuer im Januar 1863.[2]

Am Nachmittag des 20. Januar hatte ich in Geschäften meine 3 Meilen unterhalb Hamburg, nicht weit von der Elbe belegene Fabrik verlassen und wurde in dem benachbarten Orte von einem heftigen Gewitter überrascht, dessen hart auf den Blitz folgender Donner seine Nähe bezeichnete und mich veranlaßte, voll Besorgniß vor Unglücksfällen nach Hause zu eilen. Unterwegs überfiel mich ein so rasender Sturm mit Graupeln, daß ich kaum vorwärts kommen konnte und mehrmals in Gefahr war, in die breiten Marschgräben zu stürzen. Endlich erreichte ich meine Fabrik, deren Anblick mir bis kurz vor dem Eintritt in den Hof durch einen hohen Marschdeich entzogen wird. Als ich den Hof betrat, sah ich voll Schrecken meine Besorgniß vor dem Einschlagen des Blitzes zur Wahrheit geworden: die Windmühle brannte an den drei oberen Flügeln. Während ich nach dem ersten Schreck näher gehend noch mit mir überlegte, welche Maßregeln gegen das Feuer bei dem rasenden Sturme zu ergreifen seien, gewahrte ich deutlicher, daß die Flammen nicht züngelten, sondern mehr wie eine Garbe emporstanden und durch das dichte Schneegestöber ungestört an demselben Platze beharrten. Freudig bewegt von der schönen Erscheinung, welche zu sehen lange mein Wunsch gewesen war, rief ich alle Hausgenossen hervor, um den Anblick zu theilen, und etwa eine Viertelstunde (6½ Uhr), konnten wir uns dem Genusse hingeben, da erlosch das Feuer plötzlich nach einem heftigen Blitzschlage mit augenblicklich folgendem Donner. Anderen Morgens vernahm ich, eine benachbarte Windmühle habe gebrannt, es seien die Spritzen und die Löschmannschaften hingeholt. Als aber nähere authentische Nachricht eingeholt wurde, ergab sich, daß der Feuerlärm nur durch die gleiche Erscheinung entstanden sei, denn habe man einen Flügel herumgedreht, um den brennenden zu fassen, so sei der untere von selbst ausgelöscht und der oben kommende sofort in Flammen ausgebrochen, auch habe man an den zugänglichen Flügeln dann weder Kohle noch Erwärmung wahrgenommen, so daß man sich endlich beruhigt und, wie das bei solchen Gelegenheiten üblich, sich lieber dem Löschen des Durstes hingegeben habe.

Der Branddirector des Districtes theilte mir an demselben Tage mit, daß in einem benachbarten Kirchspiel, Rellingen, ein großer Zulauf von Menschen stattgefunden habe, weil die Kirche in Brand gestanden, man habe den spitzen, mit Schindeln gedeckten Thurm bis ziemlich tief herunter eine geraume Zeit in lichtem Feuer gesehen, die Spritzen seien requirirt, die Archive aus den benachbarten Predigerhäusern ausgeräumt, Alles sei auf den Beinen gewesen, nachher habe man das Feuer nicht wieder finden können, aber die Nacht hindurch doch eine Wachmannschaft von 50 Köpfen bei den Spritzen postirt gehalten.

Aehnliche Vorgänge waren zu Wedel an der Elbe geschehen, und weil daher die Erscheinung ungewöhnlich große Dimensionen gehabt zu haben schienen, theilte ich meine Kunde davon in einem Localblatte mit, indem ich zugleich um weitere Nachrichten aus dem Innern des Landes bat.

Briefe aus den verschiedensten Gegenden und mündliche Mittheilungen von meinen Collegen in der wenige Tage darauf zusammentretenden holsteinischen Ständeversammlung setzen mich in den Stand, jetzt ausführlicher zu berichten.

Wenn ich bei der Aufzählung der Thatsachen von der Gegend, wo ich selbst die erste Beobachtung gemacht, also der Nachbarschaft Hamburgs, ausgehend die Nordseeküste nach Norden hin verfolge und dann im Osten wieder nach Hamburg zurückkehre, so entsteht ein geschlossener Kreis, dessen Inneres jedenfalls als Gebiet der Erscheinung betrachtet werden kann, da man keinen Grund hat anzunehmen, daß eine lineare Verbreitung einer in sich zurückkehrenden Curve eine richtigere Vorstellung des Sachverhaltes sei.

In der Nähe von Rellingen, bei dem Dorfe Egenbüttel, ist nach mündlicher Mittheilung eines Ständeabgeordneten ein kleines Tannengehölz von lichten Flämmchen so übersäet gewesen, als wäre es aus lauter brennenden Weihnachtsbäumen aufgebaut. – Aus mündlichen Mittheilungen eines anderen Abgeordneten geht hervor, daß die Mühle zu Steinburg und der Kirchthurm zu Hohenfelde, etwa drei Meilen gegen Nordwesten, dieselbe Erscheinung gezeigt haben, wie die zuerst erwähnten Mühlen und Kirchen. Beide Orte liegen ebenso wie Uetersen und Wedel am Abhange der hohen Geest gegen die Marsch, während Rellingen und Egenbüttel mitten auf der Geest belegen sind.

Herr Mühlenbesitzer J. Kahlke aus Brockdorf, zwei Meilen westlich von Steinburg, inmitten der Marsch und hart an der Elbe wohnhaft, schreibt, daß auch an seiner Windmühle die Flammen des St. Elmsfeuers beobachtet worden sind. Das Kreuz der Mühle war gerade in schnellem Gange, und das Feuer erschien an den niedergehenden Flügeln in stärkerem Glanze als [139] an den aufsteigenden. Gleich nach der Erscheinung wechselten Regen, Hagel und Schnee mit einander ab, begleitet von einem orkanähnlichen Sturme und den heftigsten Blitz- und Donnerschlagen.

Herr Theodor Dyrssen, Landmann aus Strübbel in Norderditmarschen, schreibt, daß er an dem in Rede stehenden Tage Abends mit einem Freunde, beide beritten, von dem neuen Wesselburener Koog (etwa 7–8 Meilen nordwestlich von Brockdorf) zurückgekehrt sei, dem äußersten Marschlande, welches erst im vorigen Jahre der Nordsee in der Eidermündung durch Eindeichen abgewonnen ist und gleich die furchtbaren Sturmfluthen dieses Winters zu bestehen hat. Der Nordwestwind, schreibt er, welcher schon einige Zeit dauerte, nahm gegen Abend an Heftigkeit zu und war begleitet von Regen, Schnee und Hagelschauern, auch Blitzen, aber ohne vernehmbaren Donner. Plötzlich sahen beide Reiter an den Ohren ihrer Pferde und auf ihren eigenen Köpfen Feuerflammen, ebenso an der Mündung einer geladenen Flinte, die der Eine auf dem Rücken hängen hatte. Eine freilich unbegründete, aber bei der unheimlichen Natur der seltenen Erscheiuung sehr erklärliche Furcht vor Entladung, welche dadurch gesteigert wurde, daß Beide ein Knistern der Flammen wie von einem wirklichen Brennen vernahmen, veranlaßte denselben, das Gewehr von sich zu werfen, und die große Unruhe der Pferde nöthigte Beide abzusteigen, bis nach etwa 10 Minuten mit dem Unwetter auch die Lichterscheinung verschwand.

Aus Lunden, einem kleinen Flecken abermals 1½ Meilen nördlicher belegen auf einem langgestreckten niedrigen Geestrücken inmitten der horizontalen Marsch-, und Moorfläche, schreibt Herr J. H. Arnold, welcher dem Kirchthurme gegenüber wohnt und an dessen Spitze schon zu verschiedenen Malen während gelegentlicher Sommergewitter solche Feuer gesehen hat, daß am 20. Januar der Sturm mit Regen, Hagel und finsteren, ohne eigentlichen Blitz doch aufleuchtenden Wolken längere Zeit geweht habe. Um 6½ Uhr endlich sei eine Wolke ohne Regen grade über den Kirchthurm hingezogen, und sofort sei die Thurmspitze in starkes Leuchten gerathen, welches von ihm und seinen sämmtlichen Hausgenossen längere Zeit beobachtet worden.

Der Zimmermeister Johann Christian Johannsen aus Garding in der schleswigschen Landschaft Eiderstedt, etwa 2 Meilen westlich von Lunden und ebenso wie dieses auf einem Geestrücken inmitten der Marsch belegen, befand sich zwischen 7 und 8 Uhr des genannten Tages aus dem Wege zwischen Hülkenbüll und Garding und schreibt mir, wie folgt: „Es wehte ein heftiger Sturm aus Südwest begleitet von einem starken Hagelschauer, dann und wann mit furchtbaren Blitzen und Donnerschlägen. Endlich ward der Sturm zum Orkan, so daß ich mich kaum aufrecht erhalten konnte. Auf einmal gewahrte ich an den Fingerspitzen meiner Handschuhe Feuer, und zwar so, daß bei dem Reiben der Hände es förmlich herabzurollen schien. Auch mein wollenes Tuch, das ich der Kälte wegen ziemlich dicht vor den Mund gezogen, hatte, leuchtete auf, so daß ich anfangs glaubte, Tuch und Handschuhe seien mit dem Phosphor von Zündhölzern in Berührung gewesen. Als ich aber auch meinen Speichel wie flüssiges Feuer leuchten sah und nach etwa zehn Minuten die ganze Erscheinung ohne jede Spur von Wiederkehr verschwunden war, da hatte ich sofort die Ueberzeugung, daß ich eine elektrische Erscheinung gesehen.“ –

Im mittleren Holstein ist Nortorf, an der Rendsburg-Neumünsterschen Bahn belegen, der nördlichste Punkt, von wo mir Nachricht geworden. Sehr interessant namentlich in Betreff der Intensität und der Localisirung des Leuchtens ist, was Herr Dr. Dose von da beobachtete.

„Es wird Sie interessiren,“ schreibt der genannte Arzt, „daß die am 20. dieses Monats Abends zwischen 6 und 7 von Ihnen wahrgenommene elektrische Erscheinung auch in hiesiger Gegend nicht unbemerkt geblieben ist. Großartiger und prächtiger noch sah ich das St. Elmsfeuer einige Stunden später auf einer Tour nach Böken. Auffallend war es, daß gerade während eines Schneegestöbers das Leuchten am deutlichsten erschien. Auch sah man gleichzeitig solche Gegenstände, auf welchen der Hagel vorzugsweise haftete, besonders stark phosphoresciren. So schienen der Rock meines Kutschers, die Mähne und der Schweif der Pferde eine Flamme zu sein, während Gegenstände, von denen der Hagel abprallte, z. B. das Pferdegeschirr, der Wagen u. s. w., nicht im Mindesten leuchteten.

Streifte man die Hagelkörner von der Kleidung ab, so leuchtete die Hand so lange, bis der Hagel geschmolzen war; fuhr man mit der Peitsche durch die Luft, so sah man ähnlich phosphorescirende Streifen, wie man sie auf dem vom Schiffskiel durchschnittenen Wasserspiegel des Kieler Hafens im Frühling und Herbste bemerkt. Die Beobachtung dauerte ungefähr ¼ Stunde bis gegen 10 Uhr.“