Die Gartenlaube (1888)/Heft 41

Alle Rechte vorbehalten.

Achatius schickte den Diener, der mit einer Leuchte und dem Nachttrunk ihn nach dem Gastgemach im Thurme geleiten sollte, voraus; er konnte sich allein zurecht finden. Mit lässigem Schritt ging er über den stillen Schloßhof. Spöttisch blickte er dem Junker Utz nach, der am Arm des Schloßhauptmanns verstört zum Burgthor hinausstapfte. Wer war ein Frauenknecht? Er, Achatius, der die Weiber um den Finger wickeln, durch einen Blick lenken konnte? oder dieser Krautjunker, der in seiner biderben Mannlichkeit nicht einmal mit der kleinen Käthe fertig wurde, hinter ihr herstieg, bestürzt die ihm zugewandte

[690] Kehrseite anstarrte und ihre Mißachtung hinnahm, ohne sie dafür zu strafen? Was die kleine Unschuld für rothe Oehrlein bekommen hatte, als er ihr die Schleife raubte! Und zu welch früher Stunde diese braven Dörfler in ihre dicken Federbetten stiegen!

Das vermochte ein alamoder Hofmeister nicht. Der liebte die Nachtschwärmerei. Aber es war keine Seele da, die mitschwärmen konnte: kein lustiger Gesell, kein kicherndes Mägdlein; nur das erste Viertel des guten Mondes sah ihn mit seinem spitzen Kinn an.

Doch halt! Dort aus dem Residenzhaus fiel noch heller Lichtschein in breitem Strom in das Burggärtlein. Da mußte noch jemand wachen.

Er glitt mit leisem Höflingsschritt hinüber, wo das schmiedeeiserne Gitterthor einen Einblick gestattete.

Von der altersgrauen Steinwand des Burggebäudes, welche der Mond mit bläulichem Schimmer übergoß, hob sich ein farbenprächtiges Bild ab. Der ehemalige Söller der Burg war umgebaut worden zu einem anmuthigen Luginsland. Dem Geschmack der Zeit gemäß wölbte sich eine leuchtend grüne Kuppel darüber. Purpurne Vorhänge wallten zwischen den Pfeilern leise im Abendwind, weiche Teppiche sanken bis auf die Stufen der Treppe nieder, die in das Burggärtchen hinabführte. Unter dem Kuppeldächlein vor der geöffneten Thür saß ein kleiner Kreis von Damen um einen Tisch, hell beleuchtet von Windlichtern.

Die Frau Witwe mochte der Abendkühle wegen in dem Gemach verblieben sein. So thronte denn auf dem mit Polstern belegten Hochsitz die junge Herzogin Dorothea.

In dem Doppellicht von Mond und Kerzen glänzte der blaue mit Silber verzierte Damast ihres Kleides, schimmerten die Perlenschnüre in den langen hellbraunen Locken, funkelte ein Geschmeide von Rubintafeln bei jedem Athemzug an ihrer Brust und wetteiferte doch vergeblich mit dem Strahlen der schönen, an allen Fürstenhöfen berühmten topasfarbigen Augen.

Auf niedrigen Schemeln reihte sich das Frauenzimmer der Herzoginnen um den Tisch; die rundliche Hofmeisterin, deren schwimmende Augen allezeit nach einem zweiten Gemahl ausspähten, die überschlanke Hofjungfrau mit der langen Nase und die kleine, welche gleich einem Strohblümchen verschrumpft und vergilbt war.

Eine Stimme klang eintönig herab. Aha! die langnäsige Dame las vor.

Achatius kannte das dicke Büchlein mit dem Goldledereinband, der seidenen gewirkten Schließborte und den bis an den Rand vollgedruckten Seiten. Es war der neue französische Roman von Monsieur Honoré d’Urfé[WS 1], welcher von der Liebe Astreae und Celadonis, einer Schäferin und eines Schäfers handelte.

Zarter Duft stieg von den Narzissenröslein im Gärtchen auf; leise einlullend rauschte die Saale im Thal. Wie schöne Traumbilder der linden Lenznacht schwebten die Helden und Heldinnen des Romanes an den andächtig Lauschenden vorüber. Auf blumigen Auen am Gestade der Loire wandelten die Schäferinnen, mit Bändern geschmückt, den Stab in der Hand, die Hirtentasche umgehangen. Und im Jasmingestäude harrten ihre Amants und lasen ihren Herrinnen an den Augen ab, ob sie sich hervor zu deren Füßen wagen dürften.

Verständnißvoll nickten die Damen zu den Reden des weisen Sylvander, der allen mit Liebe Beschwerten Aufschluß über ihre Gefühle gab und dieselben so fein wie Haare spaltete. Halblaute Ausrufe der Verwunderung kamen über ihre Lippen, da er endlich trotz aller Weisheit sich selbst von der Liebe Narrenseil verstricken ließ. Dann tönte ein leises Kichern wie Vogelgezwitscher in die warme Maienluft hinaus, als es kund ward, daß der leichtfertige Hylas immer seine Liebchen acht Tage früher verließ, ehvor er ihrer überdrüssig wurde.

Achatius strich sich vergnüglich sein Bärtchen. Er wußte recht gut, daß ein Flattergeist bei den holden Evastöchtern nicht Zorn, sondern nur den Wunsch erweckt, selbigen zu fesseln.

Aber wie reckten die Damen jetzt die Ohren dar!

Ah! der treue Celadon nahte, der durch einen großen Knopf der Liebe mit der holden Astrea verbunden war.

Der jungen Herzogin mochte die Erzählung bereits bekannt sein; denn ein triumphirendes Lächeln ihrer Lippen kündigte schon im voraus jede schnöde Rede an, mit der Astrea das Herz des Schäfers zerriß. Sie zeigte nicht einmal Mitleid mit ihm, da die Schäferin den großen Fehler schoß, daß sie ihrem unschuldigen Celadon zurief: „Geh hin! geh hin, Du Ungetreuer!“ Und als er, statt beleidigt sich abzuwenden, sie flehend an ihrem Schäferbändel fest zu halten strebte, da nickte die junge Fürstin leise für sich hin, als bekräftige sie eine nun auch ihr aufgegangene Wahrheit. Sie wiegte sich förmlich in seinem Liebeskummer.

Die Hofjungfrau mußte die Stelle zweimal lesen, wo der verlassene Celadon den Hut tief in die Augen drückte, die Arme über der Brust kreuzte und, schwermuthsvoll die großen Schleifen auf seinen Schuhen beschauend, davon schritt, um unter düstern Sykomoren die Hände zu ringen.

Als er endlich verzweifelnd sich in die strudelnde Fluth stürzte, da versagte der Vorleserin die Stimme. Aus den Augen der Damen rieselte ein feister Sprühregen von Zähren auf die Halskragen und Flortücher nieder.

„O,“ rief Dorothea, und ihre helle Stimme, die an ein Silberglöckchen gemahnte, bebte leise, „welch eine schöne Welt! Wie lieblich muß es sein, gleich der Schäferin verstohlen mit einem Adorateur im Garten sich zu ergehen! Welch einen Reiz mag es ausüben, im Liebesspiel, im Streiten und Meiden die Kraft zu prüfen, die uns verliehen ward! Kann es eine größere Wonne geben, als die süßen Schmerzen durchzukosten, welche die liebleidende Astrea empfindet, als sie glaubt, ihren Celadon für immer verloren zu haben? O glücklich, wer ein solches Evenement erleben darf!“

Achatius hatte mit angehaltenem Athem gelauscht. Jetzt mußte er lächeln. Eine unglückliche Liebe wünschte sich die schöne Herzogin? Schade, daß er nur der Hofmeister war! Er hätte ihr eine solche mit Vergnügen bescheren wollen.

„Es ist eine erstaunliche Historie!“ ließ sich jetzt die rundliche Hofmeisterin vernehmen. „Die von Liebe Beschwerten brauchten im Anfang nur ein aufklärendes Wort zu sprechen und das Mißverständniß wäre beseitigt. Wie klüglich hat der Dichter dies ein dickes Buch hindurch zu verhüten gewußt! Und welche seine Reden legt er den Schäfern in den Mund! Unaufhörlich wie eine Rolle Band fließen ihnen die Worte über ihre Liebe von den Lippen. Hier entgegen wirkliche Männer genommen! Sie jagen und reiten, und wenn sie heimkommen, begehren sie zu schmausen, zu trinken und zu schnarchen.“

„Ja“ nickte die langnasige Hofjungfrau, „Monsieur d’Urfée versteht Erlebnisse zu schildern, die sich nirgends begeben können. Bei uns wird sich ein Schäfer vielleicht für Hunger in die Saale stürzen, nicht wegen seiner braunen Gänsehirtin. Und wo trüge ein solcher Schleifenschuhe? Welche hohe Stiefel zieht selbst der Junker von Hagenest an, wenn er seine Herden bei der Schafwäsche mit der langen Peitsche zusammenhält!“

Das Strohblümchen stieß heimlich die Hofmeisterin an; laut aber sprach es gefügig gegen die Herzogin hin: „Die Poeten und Reimschmiede sollen uns ja auch zeigen, wie es auf der Erde sein könnte, wenn sie noch ein Garten Eden wäre. Wie sie beschaffen ist als Jammerthal, wissen wir selbst, leider Gottes!“

Dorothea legte die von Juwelen funkelnde Hand auf den Roman.

„Dieses Buch,“ sprach sie seufzend, „lehrt uns erkennen, wie arm das Dasein ist, welches die Tochter eines edlen Geschlechtes hier zu Lande führt. Wie der Sittich wird sie im Käfig gehalten. Ein Herz klopft ihr in der Brust; aber die wunderbarlichen Zustände desselben, den Schmerz und die Seligkeit der Liebe, lernt sie nie kennen. Den Gemahl kürt die Familie, aus – Gott weiß welchen Gründen, vielleicht, um einen alten Zank abzuschließen. Man stiftet eine Zusammenkunft an, ohne viel zu fragen, ob es ihr genehm ist, sich beschauen zu lassen wie käufliches Gut. Findet sie Gnade vor seinen Augen – o, so nimmt er sich dennoch Zeit. Er sendet keine verpetschierten Brieflein durch heimliche Liebesboten; er vermummt sich nicht wie ein Bauer mit einer Juppe, um einmal verluppt die Geliebte zu sehen. Er sendet von Zeit zu Zeit eine Botschaft, welche Nachricht bringt von den vielen Geschäften, die ihn fern halten. Und wir erfahren, was alles er über Liebes- und Ehewerk stellt. Es hilft uns nicht, wenn wir darob schmollend uns in Stillschweigen [691] hüllen; er bleibt geruhig bei seiner Leier. „O,“ rief sie, und ihre Augen starrten in die dämmernde Nacht hinaus, als schauten sie dort ein dräuendes Zukunftsbild, „er ist auch im Stande, die Sache also zu Ende zu bringen. Dann Ade, heimlicher Schwur unter dem Sternenhimmel! Ade, Gott der Liebe mit Deinem goldgespitzten Pfeil! Keine zärtlichen Diskurse führt das junge Paar, nicht dunkle Sykomoren neigen sich, vom Finger des Zephyrs bewegt, über die Hand in Hand Wallenden. Der Tag der Werbung wird anberaumt wie jede andere Festivität, ein gelehrter Rath rückt ein mit Feder und Tinte, die Ehepakten festzusetzen, die vorgeschriebenen Reden werden gehalten, steife Höflinge machen ihre Bücklinge, und endlich wird die Braut statt auf den Thron der Liebe auf den Rücksitz der Staatskutsche gesetzt, derweilen der Ehegemahl den Ehrenplatz behauptet. Denn also ist es deutscher Brauch.“

Die kleine Hand ballte sich.

„Halten zu Gnaden,“ sagte die Hofmeisterin. „Alamode Kavaliere lassen itzo der Dame den Ehrenplatz. Ich habe das selbst erlebt mit dem Hofmeister von Krombsdorff, als wir in der Dämmerung zur Betstunde hinüber in die Kirche fuhren.“

Achatius schrak zusammen. Was würde die alte Plaudertasche noch alles schwatzen?

Das Strohblümchen stieß die langnasige Hofjungfrau in die Seite. Diese aber sprach: „In aller Unterthänigkeit sei es gesagt: Das Rückwärtsfahren sollte mich nicht abhalten. Ich kann es vertragen.“

Dorothea zog, unmuthig über ihr unentwegt dem Ehehafen zusteuerndes Gefolge, die Augenbrauen zusammen.

Aber im Gemach entstand eine Bewegung und lenkte ihre Aufmerksamkeit dorthin.

Achatius lauschte. Der tiefe Baß des Schloßhauptmanns ertönte. Jetzt wurde der Hofmeister aus Weimar gemeldet. Die sanfte, immer klagende Stimme der Frau Witwe antwortete.

Und nun hatten die Damen keine Ruhe mehr zum Schäferroman, obwohl derselbe von der schönen Dorothea eben viel vergnüglicher gefunden worden war als eine Heirath nach deutschem Brauch. Eilig rauschte sie in das Gemach zu ihrer Mutter. Die andern flogen wie Schwalben vor dem Sturm ein und aus.

Endlich tönte wieder die Stimme der Frau Witwe verabschiedend herab.

Die Pagen löschten die Windlichter und schlossen die Thür.

Eine Lampe zog an den schiefen tiefem Lugfensterlein der Treppe vorüber aufwärts nach dem dritten Stock, und wie ein Stoßseufzer drangen die Worte heraus. „Wenn nur einmal ein christliches Ehewerk auf der Dornburg zu Stande käme! Dann folgte gewiß bald eine nach der andern dem guten Beispiel. Es ist schier eine Verstockung in dem unverehelichten Frauenzimmer allhier eingetreten.“

Achatius lachte in der lautlosen Art der Hofleute, die alle seine elfenbeinweißen Zähne zeigte. Das war die Hofmeisterin gewesen.

Vor sich hinnickend, schritt er nach dem Thurm.

Also auch hier machte der Schäferroman die Damen rebellisch. Das Büchlein wurde an allen Höfen verschlungen. In Weimar war es aus der Schloßbibliothek entführt worden, und der Hofskribent behauptete, seine Spur habe sich unter den Hofjungfrauen verloren.

Achatius trat in das Thurmgemach, wo sein Leibknecht das Felleisen ausgepackt hatte und seiner harrte. Er warf einen prüfenden Blick auf seine Staatskleider. Es war alles in Ordnung; die gelben Atlaspuffen im schwarzen Sammetwams wohl aufgekrämpelt, die seidene blaue Schärpe geglättet, die feinen Galaschuhe bereit gestellt.

Er entließ den Diener und that einen langen Zug von dem heißen gewürzten Wein. Der kleine Vorgang im Garten hatte ihn so munter gemacht wie einen Fisch, der in sein Element gesetzt wird.

Als das fürstliche Fräulein vorhin über Verlobungen in hohen Familien sprach, da hatte sie – er wußte es wohl – ihre eigenen Erlebnisse treu abkonterfeit.

Es waren viele Jahre hingegangen, in denen die so nahe versippten Häuser von Weimar und Altenburg sich fern von einander hielten, dieweil sie um den Vorrang haderten. Als endlich der Streit geschlichtet ward, da trachtete man danach, das verwandtschaftliche Band um so fester zu knüpfen. Herzog Albrecht meldete sich im vorigen Herbst auf der Dornburg an, und die Frau Herzogin lud ihn zur Reiherbeize.

Achatius war im Gefolge gewesen, als das junge Paar zum ersten Mal einander gegenüber stand.

Jedoch, wenn er es recht bedachte, so hölzern hatte es sich nicht zugetragen, wie die schöne Dorothea es ausmalte. Einen schüchtern werbenden Adorateur stellte Herzog Albrecht freilich nicht dar; aber seine klaren braunen Augen ruhten doch voll sichtlichen Wohlgefallens auf der reizenden Base, und auch sie sah mit heiterm Blick zu ihrem hochgewachsenen erlauchten Partner empor. Und hielt Hochderselbe auch keine zärtlichen Diskurse – sintemalen seinem spröden Herzen süße Worte widerwärtig waren – so fanden ihn doch die kleinen Neckereien, mit denen die junge Fürstin ihn aus seiner gelassenen Sicherheit aufzustacheln suchte, allezeit bei gutem Humor. Mit einem frohmüthigen Lächeln auf den Lippen kehrte der Herzog dazumal nach Weimar heim.

Aber freilich! wenn sie gewärtig gewesen war, heimliche Liebesbrieflein zu erhalten, den Herzog, phantasierlich herausgestrichen, um die Dornburg schleichen zu sehen, da hatte sie nun ihrerseits einen großen Fehler geschossen. In Weimar harrten seiner Kuriere mit Botschaften von verbündeten Fürsten, Bittsteller aus den durch fremde Einlagerung spoliirten Dörfern, Schreiben vom Herzog Bernhard, der stetig im Dienst der evangelischen Sache auf Reisen war. Die in der Residenz anwesenden Herzöge hielten Geheimrathssitzungen bis in die späte Nacht; in der geheimen Kanzlei brannten die Lichter oft bis zum Morgengrauen.

Herzog Albrecht stellte alles bei Seite, wenn es seinen Fürstenberuf galt; selbst die Aussicht auf eine schöne Braut mußte davor zurücktreten. Es dünkte den jungen Hofmeister sehr wahrscheinlich, daß ihre einzige Trösteinsamkeit in diesem Winter ein herzlicher Gruß aus dem verwandten Fürstenhaus gewesen war.

Er lächelte überhebend. In Weimar duldeten die Männer nun einmal nicht, daß der kleine Cupido ihnen über den Kopf wuchs, sondern hielten denselben streng im Zügel.

Unholdes Schnarchen der Schleiereule im Thurm unterbrach seine Gedanken. War es schon so späte Nachtzeit? Er warf einen Blick in den Hof hinab. Alle Fenster der Dornburg lagen dunkel. Tiefe Stille herrschte. Nur aus dem Stübchen des Feuerwächters schimmerte noch Lichtschein; nur der Röhrbrunnen murmelte leise.

Auch für ihn wurde es Zeit, seine Vorbereitungen für die Nacht zu treffen und zur Ruhe zu gehen.

So bestrich er denn seine Haare mit einer Essenz von grünen Nüssen, dieweil es alamode war, schwarz zu sein wie der gefürchtete Spanier. Da – während er, starr in den Spiegel schauend, seine Locken eifrig mit dem Kamme bearbeitete, das Bärtchen berupfte, mit einem über der Lampe glühend gemachten Eisen brannte, bis es sich zum beliebten Maikäferbärtchen krümmte – da meinte er plötzlich nicht mehr seine eigene schöne Person, sondern eine zarte Gestalt zu erschauen, die das vom dunklen, leicht gewellten Haar umschlossene Köpfchen leise schüttelte.

Das fehlte noch, daß die jüngste Hofjungfrau der Herzogin Eleonore, die blasse Trude, sich unterfing, ihn zu tadeln, sei es auch nur in seinen Gedanken.

Er stampfte zornig mit dem Fuße auf, band nun gerade erst recht das Futteral über den Bart und stieg endlich, also angethan, trutzig in seine quadratförmige Bettstatt.

Noch war die Sonne nicht über die bewaldeten Hügel, welche das jenseitige Ufer der Saale begrenzen, aufgegangen, als schon das hausmütterliche Walten der Frau von Tautenburg begann. Nicht einmal Zeit zum Morgensegen gönnte sie sich; sie sang ihn im Gehen und Arbeiten.

„Der Tag vertreibt die finst’re Nacht,“ tönte es in dem Hausflur. „Töffel!“ rief sie auf den Hof hinaus, wo ein Stallknecht am Brunnen Wasser für die Tränke schöpfte, „sorge, daß die Pferde des Hofmeisters wohl gefüttert und von elf Uhr an stets reisefertig gehalten werden.“

„Ihr lieben Christen, seid munter und wacht,“ sang sie weiter auf dem Wege zur Küche. „Meister Koch, steckt das Spanferkel zur rechten Zeit an den Spieß und das Schaffleisch zu den Zwiebeln in den Topf, damit unsere Gäste nicht durch spätes Tafeln am Abreiten verhindert werden.“

[692] „Und lobet Gott den Herrn!“ schloß sie mit schallender Stimme, indem sie wieder die Treppe nach ihrem Wohngemach hinaufstieg.

Dort saß der Schloßhauptmann im flockigen Hauskleid und löffelte seine Morgensuppe.

„Nun habe ich alle Vorkehrungen getroffen,“ sprach sie, „daß Vetter Achatius erst geweckt wird, wenn er nur noch genug Zeit hat, sich schön zu machen für die Audienz. Mit dem Morgentrunk wird ihm der Befehl der Frau Herzogin gebracht, sich um die zehnte Stunde dazu einzufinden. Und es ist alles beschickt, daß hierauf das Abrücken des Alamodenarren ohne Anstand vor sich gehen kann.“

Der Schloßhauptmann lachte.

„Nu, nu! muß ich mein liebes Ehegespons mit einem seiner Sprüchlein strafen? Laß lieber nicht den Gast ins Haus, als wirfst Du ihn zur Thür hinaus.“

„Der Gast ist an hochgefiederter, wohlgespornter, weitgestiefelter Monsieur,“ schalt sie. „Ich begreife nicht, wie die ernsten Herzöge von Weimar einen solchen an ihrem Hofe dulden mögen.“

„Der Vetter hat dem weimarischen Haus von Kindesbeinen an treu gedient,“ war die Antwort. „In der unglücklichen Schlacht bei Stadt Lohn kämpfte er tapfer mit seinem Herzog Wilhelm und ließ sich mit ihm von dem General Illo in die Gefangenschaft nach Wien führen. Ich bin auch überzeugt, er hat ihn aus derselben lösen helfen. Der Plan, daß Herzog Wilhelm der Kaiserin seine spinnewebfeinen, aus Elfenbein gedrechselten Spinnrädchen und Weisen zum Geschenk sandte, ist gewiß von ihm ausgeheckt worden. Die erhabene Dame hat richtig darauf ihren ,Nandl‘ beredet, daß er dem Herzog durch einen Kapuziner die Freiheit verkünden ließ. Vetter Achatius wird mit allen Frauenzimmern fertig, selbst mit einer Kaiserin.“

„Um so weniger soll er eine unnütze Löffelei mit unserer Käthe anfangen,“ antwortete Frau von Tautenburg, und die steife Spitze ihrer Haube nickte nachdrücklich. „Wird der Utz kopfscheu gemacht, so fängt ihn am Ende gar die Hofjungfrau ab, die drüben immer ihre lange Nase hinter ihm her zum Fenster heraussteckt. Und meint mein werther Gespons, daß der Käthe nach dem Buntspecht der graue Holztauber noch gefallen wird? Wenn er auch alles hat, was ein Weib wünschen kann: ein Schloß, fruchtbares Land, Vorrathskammern, darin es aussieht wie im Lande Gosen, wo Milch und Honig fleußt, einen Garten, in welchem sogar Melonen wachsen -“

„Und auch eine starke treue Hand,“ unterbrach der Schloßhauptmann ihre Rede, „unter deren Schutz unser Kind in den jetzigen schlimmen Zeitläuften wohlgeborgen wäre.“

Sie nickte. Dann meinte sie sorglich:

„Wenn ich nur wüßte, wo wir die Käthe heute verbergen könnten, bis der ungebetene Gast abgeritten ist.“

Er lachte in sich hinein.

„Auf dem Taubenschlag. Junker Utz schickte vorhin an Paar Turteltauben in einem Bäuerlein. Da hat sie genug zu thun, um selbige in einem besonderen Gitter unterzubringen. Ja, solch ein Taubenschlag ist eine fürtreffliche Einrichtung.“ –

Nur wenige Monde noch, dann jährt sich zum siebenten Male der bedeutungsvolle Tag, an welchem Wien von der furchtbaren Ringtheaterkatastrophe heimgesucht worden ist; beinahe zwei Jahre sind im rasch dahinfließenden Zeitenstrome verrauscht seit dem namenlosen Brandunglücke bei der Opéra comique in Paris, und das Jahr 1887 kann als eines der traurigsten in der Chronik der Theaterbrände verzeichnet werden. Sechzehn Schauspielhäuser und Vergnügungslokale wurden von Flammen zumeist völlig verzehrt; in drei Theatern – der Komischen Oper zu Paris, dem Alcazar-Theater in Hurley und dem Opernhause in Stockport – sind zusammen 277 Personen verbrannt, siebzehn wurden im Gedränge auf der Flucht erdrückt. Zusammen kamen also 294 Menschen ums Leben, zwanzig wurden schwer, viele leicht verletzt. Fürwahr, eine reiche Auslese des Todes gerade an jenen Stätten, welche dem Vergnügen und der Erholung gewidmet sind. Keine noch so rege, aufrichtige und warmgefühlte Theilnahme für die unglücklichen Hinterbliebene der Opfer solcher Schreckensscenen, keine noch so wohlthätige Handlungsweise von Behörden und Menschenfreunden vermag die heftig blutenden Wunden der trauernden Herzen zu stillen und deren Schmerzen zu lindern, welche zumeist unverantwortlicher Leichtsinn geschlagen hat. Selbst strengste Verurtheilung der Schuldigen vermag dies nicht. –

Von der Redaktion der „Gartenlaube“ bin ich gebeten worden, ihr einen kleinen Beitrag über das so hochwichtige Gebiet der Menschenrettung aus Feuersgefahr und über die neueste Taktik der Massenrettung von Menschen bei Theaterbränden zu liefern. Diesem Wunsche komme ich sehr gern nach, und die Erörterung der häufig auftretenden, durchaus berechtigten Frage des großen Publikums, wie es mit der Rettung von massenhaft bedrohten Menschenleben beim Ausbruch einer Katastrophe bestellt ist, erscheint mir darum sehr zeitgemäß, weil die beklagenswerte Thatsache, daß selbst zweckdienliche Hilfsmittel zur Rettung von Menschen bei dem Brande der Opéra comique in Paris gänzlich fehlten, auch für die Stadtverwaltungen eine Mahnung sein mag, welche für den Feuerschutz und die Ausrüstung der Feuerwehr Sorge zu tragen haben; eine ernste Mahnung mag es sein, daß falsch angebrachte Sparsamkeitsrücksichten, Unterlassungssünden und Verschleppungen sich erfahrungsmäßig schwer rächen.

Im Anschluß an diese Mahnung muß an dieser Stelle aber auch betont werden, daß, wie dies seit dem Urbeginn staatlicher und kommunaler Systeme der Fall gewesen ist, nach Heraufbeschwörung von Katastrophen jedesmal ein Impuls der Reinwaschung sich bemerkbar macht, immer bei denjenigen, welche in erster Linie berufen sind, für die Verhütung solcher unverantwortlichen Unglücksfälle dasjenige zu thun, was nach menschlichem Ermessen immer nur thunlich ist. Niemand will aber dann schuld haben, jeder hat dann seine Schuldigkeit gethan. Es sei nur an die bekannten Gerichtsverhandlungen in Wien und Paris erinnert! Wie zu alter Zeit bei den Römern, wenn eine Schlacht verloren ging, so besteht leider auch noch bei uns das sogenannte Abwälzungsprinzip, und wie bei diesen, so sehen wir auch heute noch nach vielem Hin- und Herdebattiren den Abschluß so mancher wichtigen Berathung und Verhandlung über Entstehung und Verhütung solcher Unglücksfälle im Sande verlaufen.

[693]

[694] Man giebt sich zufrieden, der alte Schlendrian beginnt von neuem, Vetter und Muhme werden beruhigt, die Sache schläft allmählich ein, sie wird wohl wieder einmal angeregt, aufgeschoben und trotz aller Anstrengungen und Bemühungen einiger gewissenhafter Bürger und Feuerwehrkommandanten, Besserung herbeizuführen kommt sie schließlich ganz in Vergessenheit – es bleibt bei der verlorenen Schlacht.

Erfahren haben wir so genugsam, daß der Feuerschutz der wichtigste Faktor aller einsichtsvollen Gemeindeverwaltungen sein müßte! Erfahren haben wir in den letzten Jahren noch an den oben genannten grausigen Unglücksstätten, wie Tod und Verderben schrankenlos wüthet, wenn in monate- und jahrelangem Saumseligkeitstaumel nicht dem alten bewährten Sprichwortes: „si vis pacem, para bellum“ Rechnung getragen wird.

Daher will ich an dieser Stelle mit eindringlichen Worten zeigen, daß solchen Schreckensscenen überall vorgebeugt werden kann, wenn alle Gemeinden die Verpflichtung in ihrem vollen Umfange erst erkannt haben werden, daß neben so vielen bewährten, für Handel und Gewerbe, Kunst, Industrie und Militär getroffenen Einrichtungen vor allem auch solche zu treffen sind, die nicht nur das Nationalvermögen schützen und erhalten, sondern auch diejenigen Gefahren beseitigen, welche unseren Mitmenschen durch die Elementarmächte erwachsen. Und gerade das Interesse, welches wir solchen gemeinnützigen Institutionen schenken, ist der beste Gradmesser für unsere Gesittung, für unsere Kulturentwickelung. –

Mehr denn je ist ja zum Glück schon unser Auge auf den staunenswerthen Aufschwung unseres heutigen Feuerschutz- und Rettungswesens gerichtet, dem als wirthschaftlichem, Wohlstand erhaltenden Faktor so nicht mindere Bedeutung zufällt wie allen Wohlstand erzeugenden Bestrebungen unserer Zeit.

Unsere Zeit ist Zeuge großartiger Entwickelung des Berufs- wie Freiwilligen-Feuerwehrsystems; in allen Gauen bilden sich neue Wehren, täglich wächst die Zahl derer, die, hoch wie niedrig, sich in den Wehrverband ihres Heimathortes einzureihen eilen und gegen einen Feind sich rüsten, den nicht Stadtmauer und Thurm, nicht die beste Wehr und Waffe zurückschreckt, wenn derselbe erst einmal gewisse Grenzen überschritten hal: gegen das Feuer, diesen unheimlichen Städtevertilger des Mittelalters, den gefürchtetsten Feind unserer heutigen Theater.

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ – mit diesem Wahlspruche und mit der Macht der Intelligenz ist die Feuerwehr der Neuzeit, deren Werk sich als eine selbstlose Betätigung der „Religion der Liebe“ offenbart, wohl in der Lage, diesem gefürchteten Feinde mit Muth, Kraft und Selbstvertrauen erfolgreich gegenüber zu treten, wenn es an schnellem Bekanntwerden des Feuers: Feuertelegraphie und telegraphischer Kontrolle –, an der gehörigen Waffe: der Ausrüstung der Feuerwehr mit Geräthen – an der notwendigen Munition: dem Wasser –, sowie an einer alle Zeit schlagfertig geschulten, unerschrockenen Mannschaft nicht fehlt.

Ich kann das Thema der Menschenrettung bei Theaterbränden nicht besser behandeln, als daß ich an der Hand von Zeichnungen aus meinem Berufsleben als früherer Inspektionsoffizier der Berliner Feuerwehr und aus meiner jüngsten Praxis in der von mir in den letzten fünf Jahren in Leipzig reorganisierten und geleiteten Berufsfeuerwehr Schilderungen gebe.

Wir befinden uns im Hauptfeuerwehrdepôt. Es ist Nacht! Branddirektor, Offiziere, Mannschaften und selbst die Pferde liegen im Schlummer. Nur die Wache für den Telegraphendienst befindet sich an den Telegraphenapparaten, um die eingehenden Meldungen instruktionsgemäß weiter zu geben; keiner ahnt, daß in der nächsten Minute ihm eine Thätigkeit zufallen kann, welche selbst den nervenstärksten und im Feuerwehrcorps in jahrelangem Dienste ergrauten Feuerwehrmann in Aufregung zu setzen vermag.

Plötzlich geht eine Feuermeldung ein; der in dem Telegraphenzimmer, wo alle Feuermeldungen eingehen, postirte Telegraphist liest ab: „Groß-Feuer“. Er alarmirt das Depôt, indem er die vor dem Apparate angebrachte Alarmkurbel dreht – eine zweite Feuermeldung folgt sofort der ersten; er ahnt nichts Gutes, er fängt an, unruhig zu werden, er traut seinen Augen nicht: „Neues Theater brennt!“ Er weiß nur zu gut, was dies zu bedeuten hat. Meine armen Kameraden! geht es ihm trotz der Eile noch blitzschnell durch den Kopf. Kaum ist er im Stande, diese Meldung, wie die Instruktion vorschreibt, auf dem schon am Telegraphenapparate bereit liegenden, für den Branddirektor bestimmten Meldezettel mit Bleistift zu notiren. Die Hand zittert. Sein Kamerad hilft ihm ablesen – „Brandherd Garderobe“. Im Sturmschritt läuft die am Apparat auf die Depesche wartende Ordonnanz aus dem Telegraphenzimmer zur Thür hinaus, stürzt die wenigen Stufen der Treppe hinunter vor das Hauptfeuerwehrdepôt, woselbst das Rettungscorps, wie unser Bild S. 697 zeigt, schon unter Fackelbeleuchtung in zugweiser Marschbereitschaft steht, und überreicht mir die Depesche. Den Zettel: „Theater, Brandherd Garderobe“ lesen und das Signal zum Abmarsch geben, muß natürlich das Werk eines Augenblickes sein. In voller Stärke wird abgerückt und unterwegs noch das bekannte militärische Signal den Reitern und Fahrern gegeben: „Schenkel heran, Schenkel heran, laßt ihn laufen was er kann.“

Während es im Galopp vorwärts geht, werden die wenigen Minuten Fahrzeit ausgenützt, indem von mir und den Offizieren die auf den Personenwagen sitzenden Mannschaften noch kurz auf die etwa vorzunehmenden Rettungen aufmerksam gemacht und zur Anspannung aller ihrer Kräfte angespornt werden. Noch ist eine Straßenecke zu nehmen; es geht noch eine kurze Strecke bergauf und wir sind an der Brandstätte angekommen. Die einzelnen Züge fahren vorschriftsmäßig an, ich gebe das Signal „Halt!“, darauf „Abgestiegen, Marsch!“

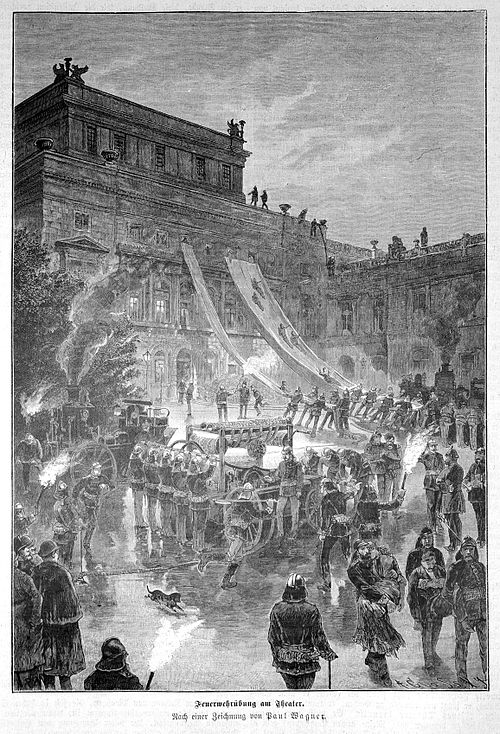

Anstatt aber unser Neues Stadttheater, den Liebling der Leipziger Bürger, in Flammen zu sehen, stand dasselbe düster und dunkel da, wie wir es auf unserem Hauptbilde betrachten können, keine Rauchsäule stieg hinauf, keine der bekannten Flammenzungen schlug aus den Fenstern hinaus. Was ist das? Feuer ist auf jeden Fall, denn der in der bezüglichen Garderobe angebrachte automatische Feuermelder ist durchaus zuverlässig; er meldet richtig und auf die Zuverlässigkeit meiner im Theater postirten, die Kontrolle Tag und Nacht ununterbrochen übenden Feuerwehrleute schwöre ich. Ein solches Versehen ist bei ihnen noch nicht vorgekommen und kann auch nicht vorkommen.

Aha! Da erscheinen die Väter der Stadt, welche vom Beginn der von ihnen selbst veranlaßten Feuermeldung an uns erwarteten und mit der Uhr in der Hand nun meine Meldung entgegennehmen. Die mit dem städtischen Feuerwehrwesen betraute Kommission der Stadtverordneten, an ihrer Spitze der Oberbürgermeister, wollte sich überzeugen, wie ihre Feuerwehr auf dem Posten, wie schnell sie anrückt, wie sie schlagfertig sei. Sie ließen dieselbe alarmiren, indem sie unverhofft in das Theater bis in die Garderobe gingen, hier den kontrollirenden Feuerwehrmann erwarteten und von diesem dann Feuer melden ließen, gerade so, als ob in der That das Theater in den Garderoben brenne. Nachdem ich die Befehle der Herren entgegengenommen und erfahren hatte, daß es sich um ein Manöver handle, wurden von mir die erforderlichen Signale und Befehle gegeben, die einzelnen Züge begannen unter Führung ihrer Offiziere die ihnen zugetheilte Thätigkeit, die Dampfspritzen antworteten mit grellem Pfiffe auf das ihnen gegebene Signal zum Wassergeben, und die Thätigkeit des Corps begann, wie sie unser Hauptbild darstellt.

Dasselbe zeigt auch eine Massenrettung von Menschen aus den Garderoben, während zugleich mit voller Dampfkraft und dem Aufwande der Kräfte aller Mannschaften die Bekämpfung des fingirten Feuers im Gange ist.

Wir sehen rechtsseitig die Rettung von Menschen vornehmen auf dem sogenannten Reichenberger Rutschtuche, linksseitig durch den sogenannten Rettungsschlauch – beides Utensilien, welche heute bei keiner Feuerwehr und vor allen Dingen nicht in größeren Städten fehlen sollten, wo zu jeder Minute ein Brandunglück entstehen kann, bei welchem Menschen aus Feuersgefahr zu retten sind.

Obwohl die Neuzeit über ein Arsenal von Rettungsgeräthen verfügt, sei zunächst nur der beiden erwähnten gedacht, die wir auf unserem Bilde in Anwendung sehen. Von anderen Rettungsgeräthen und ihrer zweckdienlichen Anwendung nächstens mehr!

Der zur Rettung von Menschen, die sich in hohen Stockwerken befinden, meistbenutzte Apparat ist, wenn wir von dem einfachen Rettungssack, der unter Benutzung von Hakenleitern herabgelassen wird, absehen, der Rettungsschlauch.

[695] Derselbe ist aus starkem Hanfgewebe hergestellt, hat eine Länge von 20–25 Metern und einen lichten Durchmesser von etwa 80 Centimetern. Am oberen Ende wird der Schlauch mit einer Durchschubstange und mit festen Stricken befestigt. Am unteren Ende befindet sich ein ungefähr zwei Meter langer Schlitz.

Die zu rettende Person wird in diesen Schlauch oben hineingesteckt und gleitet, wie wir dies auf unserem Hauptbilde links sehen, in demselben sicher herab. – Die unten den Schlauch sicher und fest haltende Feuerwehrmannschaft läßt den Schlauch nach, sobald die gerettete Person unten angekommen ist und durch die schlitzartige Oeffnung entsteigen will. Die Rettung ist eine durchaus einfache und sichere.

Wo es sich um Massenrettungen handelt, würden sowohl der Rettungssack, welcher bei Häusern mit vorspringenden Gesimstheilen überhaupt nicht immer mit Sicherheit zur Anwendung gelangen kann, wie auch der Rettungsschlauch nicht mehr genügen. Man kann durch diese Utensilien immer nur eine Person nach der anderen retten, welches zu viel Zeit erfordern würde. In solchen Fällen findet zweckdienlich das Rutschtuch Anwendung, wie wir dies rechtsseitig aus unserem Bilde im Gebrauche sehen.

Dasselbe bildet seit mehr als 20 Jahren ein Specialgeräth der freiwilligen Feuerwehr in Reichenberg und ist in einer großen Zahl von Feuerwehren anderer Städte in Gebrauch. – Es ist ein treffliches Hilfsmittel für größere Orte und Städte mit hohen Häusern, Theatern etc., wo viele Menschen im Brandfalle in möglichst schneller Weise gerettet werden sollen. Ist das Tuch befestigt, so wird eine zu rettende Person nach der anderen auf dasselbe gesetzt, auf welchem sie ohne Gefahr und eigenes Hinzuthun herabgleitet. Beim Anblick der Höhe ängstlichwerdende und sich gegen die Feuerwehrmannschaft oben beim Aufsetzen sträubende Personen werden zwangsweise darauf geworfen, und auch in solchem Falle ist es möglich, die zu rettenden Personen ohne jede Beschädigung herunterzuschaffen.

Als ich mit dem Rutschtuch zum ersten Male an meinem Hauptfeuerwehrdepôt übte, kam gerade die Schuljugend aus der Schule. Nicht lange sah diese unseren Rettungsübungen zu, als sich erst einer, dann noch einer, schließlich eine ganze Schar von Kindern an mich mit der Bitte wandte, auch einmal „herunterrutschen“ zu dürfen. Mit Vergnügen erlaubte ich dies und ließ die Kinder auf der Treppe hinaufgehen und dann vom dritten Stock aus, erst auf dem Arme eines Feuerwehrmannes, dann zugleich neben einem Feuerwehrmann und schließlich allein in das Rutschtuch springen und heruntergleiten. Die Freude war groß und durch solche Uebung habe ich erreicht, daß man hier bei Jung und Alt Vertrauen zu solchen Rettungen durch uns gewonnen hat. In einer der nächsten Nummern werden wir weiteres über die Organisation der Feuerwehren und über Selbstrettungen aus den verschiedenen Feuersgefahren berichten, um unseren Lesern zu veranschaulichen, wie auch der Laie in Feuersgefahr durch entsprechendes Vorgehen sein und seiner Mitmenschen Leben zu retten vermag.

Alle Rechte vorbehalten.

Wolfgang sah bei der kategorischen Erklärung seines Schwiegervaters finster zu Boden; er überlegte die Folgen des Entweder – oder; ja freilich, er war ein guter Rechner gewesen, er wußte ganz genau, daß ihm mit seiner Braut Millionen verloren gingen, der Reichthum, die glänzende Zukunft, für die er alles eingesetzt, um derentwillen er sein Glück verkauft hatte. Jetzt kam der Moment, wo er noch etwas anderes verkaufen sollte, und plötzlich stand jene Stunde am Wolkenstein wieder vor ihm, in der mondbeglänzten Mittsommernacht, wo ihm dieser Moment mit ahnungsvoller Warnung verkündet wurde. Jetzt ist der Preis die Freiheit, einst wird es die Ehre sein!

Nordheim deutete dies Schweigen in seiner Weise; er legte dem jungen Chefingenieur die Hand auf die Schultern und sagte in bedeutend gemildertem Tone:

„Sei vernünftig, Wolfgang! Wir verlieren beide bei einer Trennung und ich wünsche sie am wenigsten, aber ich kann und muß von meinem Schwiegersohn verlangen, daß er Hand in Hand mit mir gehe und mein Interesse zu dem seinigen mache. Du giebst Deine Unterschrift und ich übernehme die Verantwortlichkeit für alles andere. Dann wollen wir beide diese Stunde vergessen und den Gewinn theilen, der auch Dich zum reichen unabhängigen Manne macht.“

„Um den Preis meiner Ehre!“ brach Wolfgang in leidenschaftlicher Empörung aus. „Nein, beim Himmel, so weit soll es denn doch nicht kommen! Ich hätte es freilich längst wissen können, wohin Deine Grundsätze, Deine Geschäftspraxis führen, denn Du hast Dir wenig Zwang auferlegt, seit Alice meine Braut ist; aber ich wollte nichts sehen und wissen, weil ich Thor genug war, mir einzubilden, daß ich trotz alledem meinen eigenen Weg gehen, meinem eigenen Willen folgen könne. Jetzt sehe ich, daß es keinen Halt mehr giebt auf der abschüssigen Bahn, daß, wer sich Dir verbündet, seine Ehre nicht rein bewahren kann. Ich bin ehrgeizig und rücksichtslos gewesen – ja, ich habe gerechnet bei unserer geplanten Verbindung, wie Du es thatest, und habe ihr schon mehr Opfer gebracht, als ich vor meinem Gewissen verantworten kann, aber zum Betrüger will ich denn doch nicht herabsinken. Wenn Du mir zumuthest, ein Schurke zu werden, um Deines Reichthums willen; wenn die Zukunft, die ich mir

[696] erträumte, nur um diesen Preis zu haben ist, so mag sie hinfahren – ich will sie nicht!“

Er hatte sich hoch aufgerichtet und schleuderte mit flammenden Augen dem Präsidenten die Absage entgegen. Es lag etwas Mächtiges, Ueberwältigendes in diesem stürmischen Ausbruch des Mannes, der sich endlich frei machte von all den kleinlichen Banden des Eigennutzes und der Berechnung, die ihn so lange festgehalten hatten, dessen bessere Natur sich endlich Bahn brach und siegreich die Versuchung niedertrat, die sich noch einmal so lockend vor ihm erhob. Er wußte ja, daß bei jenem „Geschäfte“ auch für ihn eine Million abfiel; dann war er nicht mehr abhängig von dem Wohlwollen seines Schwiegervaters, dann stand er frei und fessellos da, mit der goldenen Macht in seinen Händen, die ihm all seine Zukunftsträume verwirklichen konnte. Es war nur ein Moment gewesen, wo er zauderte, dann stieß er die Versuchung von sich und rettete seine Ehre!

Der Präsident stand mit tief verfinstertem Gesichte da. Er sah jetzt auch, daß er sich getäuscht hatte, als er in .dem kühnen, ehrgeizigen Streber an gefügiges Werkzeug, eine ebenso gewissenlose Natur wie die seinige zu finden hoffte, aber an vollständiger Bruch war durchaus nicht nach seinem Sinn. Er verlor am meisten bei der Trennung; in erster Linie ging der Gewinn verloren, den ihm nur Elmhorst mit seiner Unterschrift vermitteln konnte, und überdies sagte er sich, daß es gefährlich sei, einen Mann, der so tief in seine Pläne eingeweiht war, als Feind zu entlassen. Das durfte nicht geschehen, der Bruch mußte vermieden werden, wenigstens fürs Erste, bis jener Gefahr vorgebeugt war.

„Wir wollen heute in dieser Angelegenheit nicht das letzte Wort sprechen,“ sagte er langsam. „Sie ist allzu wichtig und unsere beiderseitige Stimmung ist nicht danach, sie ruhig zu behandeln. Ich komme in acht Tagen nach meiner Bergvilla und so lange hast Du Zeit, Dir die Sache zu überlegen, für jetzt nehme ich Deine übereilte Entscheidung nicht an.“

„So wirst Du sie in acht Tagen annehmen müssen“ erklärte Wolfgang. „Meine Antwort wird auch dann nicht anders lauten. Laß die Bahn berechnen, nach ihrem Werthe – nach ihrem höchsten Werthe – und ich werde die Bestätigung nicht verweigern; dieser Berechnung versage ich meine Unterschrift, das ist mein letztes Wort. – Leb’ wohl!“

„Du willst doch nicht jetzt schon wieder fort?“ fragte Nordheim, peinlich überrascht.

„Gewiß, der nächste Kurierzug geht in zwei Stunden und das Geschäft, das mich herführte, ist erledigt. Meine Anwesenheit auf der Bahnstrecke ist unbedingt nothwendig.“

Er verneigte sich; es war nicht mehr der vertrauliche Gruß des Verwandten, des künftigen Sohnes, sondern eine kalte, fremde Verabschiedung, die einem Fremden galt, und der Präsident fühlte, was darin lag.

Als Elmhorst in die große Eingangshalle trat, fand er dort zwei Diener, die seiner harrten. Man hatte, ohne erst den Befehl Nordheims abzuwarten, seine Zimmer in Bereitschaft gesetzt und erkundigte sich nun, ob der Herr Chefingenieur noch sonstige Befehle habe; aber dieser wies die beiden Diensteifrigen mit einer kurzen Handbewegung zurück.

„Ich danke, ich muß sofort wieder abreisen und kann daher die Zimmer nicht benutzen.“

Die Lakaien machten höchst erstaunte Gesichter, das hieß ja, im Sturme kommen und gehen! Sie verbeugten sich indessen unterwürfig und fragten nur, wann der Herr Chefingenieur nach der Bahn zu fahren beabsichtige und ob der Wagen sogleich angespannt werden solle.

„Nein, ich gehe zu Fuße!“ sagte Wolfgang ruhig. Sein Blick flog noch einmal durch die prachtvolle, hell erleuchtete Treppenhalle, über die teppichbelegten Stufen, die zu jenen strahlenden Festräumen im oberen Stock führten, dann verließ er das Haus, in dem er sechs Monate lang als Sohn, als künftiger Herr gegolten hatte und dem er jetzt für immer den Rücken kehrte.

Draußen empfing ihn ein dunkler, naßkalter Oktoberabend, der Himmel war sternenlos, die Luft trübe und neblig und der scharfe Wind mahnte an das Nahen des Spätherbstes. Elmhorst zog unwillkürlich den Reisemantel fester um die Schultern, als er mit raschen Schritten vorwärts ging.

Es war zu Ende! Das wußte er mit vollster Gewißheit und er durchschaute auch vollkommen die Absicht Nordheims, der einen plötzlichen Bruch vermeiden wollte, weil er einen Racheakt des einstigen Schwiegersohnes fürchtete, der ihn preisgeben konnte, wenn er wollte. Ein verächtliches Lächeln kräuselte Wolfgangs stolze Lippen – unnötige Furcht! So niedrig war er nicht! Seine Gedanken flogen zu seiner Braut zurück, wo sie so selten geweilt hatten. Alice würde sicher nicht leiden, wenn die Verlobung gelöst wurde. Sie hatte ohne Widerspruch seine Werbung angenommen, um den Wunsch ihres Vaters zu erfüllen, und würde sich ebenso willenlos dem Machtworte des Vaters beugen, wenn er das eben erst geknüpfte Band zerriß. Von Liebe war so ohnehin nie zwischen ihnen die Rede gewesen, sie verloren gleich wenig an einander.

Wolfgang athmete tief auf. Jetzt war er wieder frei, die Wahl war ihm zurückgegeben; er konnte ihn noch immer gehen, den einsamen stolzen Weg, nur die eigene Kraft und den eigenen Muth zur Seite, aber die Stimme, welche ihn damals wach gerufen aus dem Rausche der Selbstsucht und des Ehrgeizes, würde ihm nie wieder erklingen, das schöne stolze Antlitz ihm niemals zulächeln! Der Preis gehörte jetzt einem anderen, und was er auch in Zukunft noch erringen und erreichen mochte – sein Glück war doch verscherzt, war verloren für immer!

Der Herbst hatte diesmal in der That den Charakter des Spätsommers. Die Tage waren mit wenig Ausnahmen hell und sonnig, die Luft mild und warm und das Gebirge zeigte sich in jener klaren, duftigen Schönheit, die ihm gewöhnlich erst die spätere Jahreszeit zu geben vermag.

Die Bewohner der Nordheimschen Villa hatten den Bergaufenthalt, der anfangs nur für die beiden Sommermonate berechnet war, bis in den Oktober ausgedehnt. In erster Linie war die Rücksicht auf Alices Befinden dabei maßgebend gewesen, und dann hatte man auch dem Wunsche Ernas nachgegeben, die so lange als möglich in ihren geliebten Bergen weilen wollte. Seit sie Waltenbergs Braut war und eine glänzende Partie machte, hatte sich ihre Stellung im Hause bedeutend geändert; Frau von Lasberg erlaubte sich kein Hofmeistern mehr und der Präsident kam den Wünschen seiner Nichte artig entgegen. Waltenberg selbst, der das Stadtleben mit seinen Formen und Fesseln durchaus nicht liebte, war mit der Verlängerung des Aufenthaltes sehr einverstanden, nur die Baronin seufzte über diese endlose „Verbannung“ und tröstete sich mit der Aussicht auf eine um so glänzendere Wintersaison. Jetzt, wo Erna gleichfalls Braut war und Elmhorst jedenfalls für die Wintermonate nach der Residenz kam, wenn seine Thätigkeit als Chefingenieur zu Ende war, mußte das Nordheimsche Haus seinen gesellschaftlichen Ruf rechtfertigen. Es stand zweifellos eine Reihe von Festlichkeiten zu Ehren der beiden Brautpaare in Aussicht, und Frau von Lasberg schwelgte bereits in dem Gedanken an die Hauptrolle, die sie als Vertreterin dieses Hauses dabei spielen würde.

Die beiden jungen Damen saßen in der Veranda an der Seite des Hauses, und das heitere Geplauder, das von dorther klang, kam wirklich aus dem Munde von Alice Nordheim. Es hatte freilich nichts mehr von der gleichgültigen Art, mit der sie sonst zu sprechen pflegte. Die Veränderung, die mit ihr vorgegangen war, grenzte in der That an das Wunderbare; verschwunden waren die krankhafte Blässe, die matten Bewegungen, der müde, theilnahmlose Blick, die Wangen hatten Farbe, die Augen Leben gewonnen. War es die Alpenluft, die hier auf den Höhen so rein und würzig wehte, oder die Behandlung des jungen Arztes, der das Uebel von einer ganz anderen Seite angriff, das junge Mädchen war in den wenigen Monaten aufgeblüht wie eine Blume, die lange im kalten düsteren Schatten gekränkelt und gesiecht hat und die nun plötzlich, wenn man sie in den hellen, warmen Sonnenschein bringt, sich entfaltet in zarter, duftiger Schönheit.

„Mich wundert, daß Dein Bräutigam noch nicht da ist,“ sagte sie soeben. „Er pflegt doch sonst immer um diese Stunde zu kommen.“

„Ernst hat mir geschrieben, daß er heute etwas später eintreffen werde, da er uns eine Ueberraschung aus Heilborn mitbringe,“ entgegnete Erna, die ihr gegenüber saß und zeichnete; [697] aber sie hob den Blick nicht von der Mappe und ihre Stimme verrieth auch nicht das mindeste Interesse an der verheißenen Ueberraschung.

„Merkwürdig, daß er Dir so oft schreibt, obgleich er Dich täglich sieht!“ meinte Alice, die allerdings an solche Aufmerksamkeiten seitens ihres Verlobten nicht gewöhnt war. „Und dabei überschüttet er Dich förmlich mit Blumen; mir scheint nur, Du bist sehr wenig dankbar dafür.“

„Ich fürchte, daran trägt Ernst selbst die Schuld,“ war die ruhige Antwort. „Er verwöhnt mich allzu sehr und ich lasse mich nur zu leicht verwöhnen.“

„Ja, ich finde auch, daß etwas Uebertriebenes in seinen Huldigungen liegt,“ warf Alice ein. „Mir kommt seine Liebe immer vor wie ein Feuer, vor dem man sich in Acht nehmen muß, das mehr brennt als leuchtet.“

„Er ist nun einmal eine außergewöhnliche Natur,“ sagte Erna. „Man darf ihn nicht mit dem Maßstabe anderer messen, und das habe ich auch nie gethan. Glaube mir, Alice, man kann viel, kann alles ertragen, wenn man voll und glühend geliebt wird.“

Sie legte den Zeichenstift nieder und blickte wie träumend in die Ferne hinaus. Es hatte doch einen eigenthümlichen Klang, das Wort „ertragen“, und es wurde auch durch kein Lächeln gemildert. Ueberhaupt trat der Zug von Ernst und Kälte in dem Gesichte der jungen Braut schärfer hervor und in ihren Augen lag etwas, was sich nicht nennen und beschreiben ließ, aber von Glück sprach es nicht!

In dem kurzen Schweigen, das nun eintrat, hörte man das Rollen eines Wagens, der vorn am Hause vorfuhr. Erna bebte leise zusammen; sie wußte ja, wer kam, wenn man auch von hier aus den Weg nicht übersehen konnte. Langsam schloß sie die Mappe und erhob sich; aber noch ehe sie die Veranda verließ, flog eine junge Dame herein, die sie mit einer stürmischen Umarmung förmlich überfiel und sich dann ebenso stürmisch zu Alice wandte.

„Wally, Du bist es!“ riefen beide wie aus einem Munde.

Es war wirklich Frau Doktor Gersdorf, die vor ihnen stand, rosig, lachend und übermüthig wie gewöhnlich, und hinter ihr wurde Ernst Waltenberg sichtbar, dem man die Freude über die gelungene Ueberraschung ansah.

„Ja, ich bin’s leibhaftig!“ sagte die kleine Frau. „Albert hat in Heilborn einen unendlich langweiligen Prozeß zu führen, und da bin ich natürlich mitgegangen. Man muß dem armen Manne seine Dienstreisen doch einigermaßen erträglich machen. Ich gehe überhaupt immer mit, wenn es irgendwie möglich ist. Ich glaube, wenn es ihm einfiele, den Montblanc oder den Himalaya zu erklettern, so würde ich mich aufopfern und mitklettern. Gott sei Dank, daß er nicht daran denkt, denn da oben giebt es keine Prozesse zu führen, und er ist ein entsetzlicher Aktenmensch. Nun, und wie geht es Euch denn hier? Ihr seid ja ganz verschollen für die Residenz! Eigentlich braucht man gar nicht zu fragen, denn Alice blüht wie eine Rose und Erna macht jedenfalls schon Pläne für die Hochzeitsreise. Wohin geht es denn zunächst? Nach den Südseeinseln oder nach dem Nordpol? Ich meinestheils würde mich für die Südsee entscheiden, die Temperatur ist dort angenehmer.“

Und nach dieser aus Fragen und Erzählen gemischten Begrüßungsrede, die ohne jede Pause vorgetragen wurde, warf sich die junge Frau in einen Sessel und erklärte, sie sei so müde, daß sie überhaupt kein Wort sprechen könne.

Ernst war nach der ersten allgemeinen Begrüßung zu seiner Braut getreten und überreichte ihr einen Strauß köstlicher, fremdartiger Blumen, die aus irgend einem Treibhause stammten, farbenprächtige Blüthen, welche einen berauschenden Duft ausströmten.

„Habe ich Wort gehalten?“ fragte er, auf Wally deutend. „Ich hatte schon gestern mit Albert die Ueberraschung geplant und wußte, in dieser Begleitung würde ich willkommen sein.“

„Das bist Du ja doch immer!“ entgegnete Erna, indem sie mit freundlichem Danke den Strauß in Empfang nahm.

„Immer?“ wiederholte er, während ein herber Ausdruck um seine Lippen zuckte. „Wirklich? Bisweilen zweifle ich daran.“

„Aber Ernst, ich bitte Dich!“

[698] Sein Auge begegnete mit leidenschaftlichem Forsche ihrem vorwurfsvollen Blick, und wie zufällig schritt er mit ihr die Stufen hinab, die in den Garten führten.

„Freust Du Dich denn etwa, wenn ich komme?“ fuhr er mit gesenkter Stimme fort. „Mir scheint es oft, als fürchtetest Du meine Nähe, als bebtest Du zurück vor meiner Umarmung, und mehr als einmal glaubte ich ein verstohlenes Aufathmen zu sehen, wenn ich mich von Dir wandte.“

„Ja, Du überwachst jeden Blick, jeden Athemzug und schaffst Dir und mir Pein aus allem, was ich sage oder thue,“ sagte Erna gepreßt. „Du ängstigst mich mit dieser maßlosen Leidenschaft; was soll daraus werden, wenn wir erst vermählt sind?“

„Dann werde ich ruhiger werden,“ entgegnete er mit einem tiefen Atemzuge. „Du sollst nur erst mein sein, ganz mein, kein anderer soll das Recht haben, sich zwischen uns zu drängen, vielleicht lehre ich Dich dann, mich zu lieben; bisher habe ich das vergebens versucht. Du kannst doch lieben, ich weiß es – ihn hast Du anders geliebt!“

Sie entzog ihm mit einer heftigen Bewegung ihre Hand, die er ergriffen hatte.

„Ernst, Du hast mir versprochen –“

„Davon zu schweigen! Ja, ich versprach es, aber ich glaubte nicht, daß es so schwer sei, den Kampf mit einer Erinnerung, mit einem bloßen Schatten aufzunehmen. Ah, ich wollte, er hätte Fleisch und Blut, dann könnte ich mit ihm kämpfen auf Leben und Tod!“

Seine Augen flammten wieder auf in jenem tödlichen Hasse, wie damals, als er erfuhr, daß die Liebe seiner Braut einst einem andern gehört hatte. Erna war bleich geworden, aber sie legte beschwichtigend ihre Hand auf seinen Arm.

„Ernst!“ sagte sie weich und bittend. „Wozu diese ewige Selbstquälerei! Du leidest grenzenlos darunter, ich sehe es und habe unendlich oft schon mein Geständniß bereut. Besitze ich denn gar keine Macht, Dich ruhiger und glücklicher zu machen?“

Es bedurfte nur dieses Tons um ihn zu entwaffnen; er preßte in stürmisch aufwallender Reue ihre Hand an seine Lippen.

„Du hast die Macht zu allem, wenn Du mit diesem Blick und Ton zu mir redest! Vergieb, wenn ich Dich quäle, es soll nicht wieder geschehen, gewiß nicht!“

Es war ein Versprechen, das hundertmal gegeben und hundertmal gebrochen wurde; Erna lächelte zwar dazu, aber die Blässe lag noch immer auf ihrem Gesichte, als sie sich dem Hause wieder zuwandten.

„Dort scheint eine Othelloscene zu spielen!“ sagte Wally, die trotz ihrer angeblichen Müdigkeit unaufhörlich erzählte und dabei noch Zeit fand, das Brautpaar zu beobachten. „Ernst Waltenberg hat eine gefährliche Aehnlichkeit mit jenem schwarzen Ungethüm. Ich glaube, er könnte auch um nichts und wieder nichts einen Mord begehen, wenn seine Eifersucht gereizt wird; hoffentlich bringt ihm Erna Vernunft bei in der Ehe, denn bis jetzt liebt er sie höchst unvernünftig. Ich erzählte ihm während der Fahrt alle möglichen interessanten Dinge aus der Residenz, aber er hörte nicht einmal zu, er hielt immer nur die Augen auf Eure Villa gerichtet, und als wir vorfuhren, stürzte er förmlich aus dem Wagen, um zu seiner Braut zu gelangen. – Ah, jetzt küßt er ihr die Hand und bittet demüthigst um Verzeihung! Albert hat das nie gethan, selbst während unserer Brautzeit nicht; im Gegentheil, ich mußte abbitten! Er ist leider gar nicht romantisch angelegt, so wenig wie Dein Bräutigam, Alice. Kommt der Herr Chefingenieur denn heute nicht?“

„Ich glaube kaum,“ versetzte Alice, die jetzt endlich auch einmal zu Worte kam. „Wolfgang hat so viel zu thun; er kam auch gestern nur auf einige Minuten, seine jetzige Stellung nimmt ihn ungemein in Anspruch.“

Das klang sehr gleichgültig, viel zu gleichgültig für eine Braut, die es doch fühlen mußte, daß sie vernachlässigt wurde. Alice ahnte allerdings nichts von dem, was vor acht Tagen in der Residenz zwischen ihrem Vater und ihrem Bräutigam vorgefallen war. Wolfgang hatte es jedem, selbst seinem Freunde Reinsfeld verschwiegen; er wollte es dem Präsidenten, dessen Ankunft ja unmittelbar bevorstand, überlassen, wann und wie die äußere Lösung herbeizuführen sei. Einstweilen zeigte er sich so wenig als möglich bei Alice; der Vorwand von Ueberhäufung mit Arbeit und Geschäfte, der schon früher sein seltenes Erscheinen hatte decken müssen, thut auch in diesem Falle seine Schuldigkeit.

Jetzt erschien auch Frau von Lasberg in der Veranda und begrüßte Wally mit sehr viel Haltung und sehr wenig Herzlichkeit. Die junge Frau wollte bis zum nächsten Tage bleiben, wo ihr Gatte sie abhole sollte, und beide beabsichtigte dann einen Besuch in Oberstein bei Benno zu machen. Uebrigens kam Frau Doktor Gersdorf wie ein Wirbelwind in das stille, vornehme Haus hineingefahren; von dem Augenblicke an, wo sie den Fuß über die Schwelle setzte, hörte jede Etikette auf. Ueberall ertönte ihr helles, frisches Lachen, sie plauderte mit Alice, neckte Erna, stritt sich mit Waltenberg über orientalische Sitten, von denen sie keine Ahnung hatte, und ärgerte vor allen Dingen die alte Baronin nach Kräften, und dabei strahlte sie förmlich vor Glück und Uebermuth.

So war es Mittag geworden und die goldene Herbstsonne lockte unwiderstehlich in das Freie. Waltenberg schlug einen Spaziergang nach einer der nahegelegenen Höhen vor und fand allgemeine Zustimmung; auch Alice, die noch vor wenigen Monaten von allen derartige Partien völlig ausgeschlossen war, betheiligte sich heut tapfer daran, während Frau von Lasberg selbstverständlich zu Haus blieb. So stieg die kleine Gesellschaft aufwärts, durch den sonnigen, duftigen Wald, bis sie an de Fuß eines Felskegels gelangte, der sich steil und schroff erhob.

„Hier mußt Du aber zurückbleiben, Alice,“ sagte Erna mahnend. „Der letzte Theil des Weges ist steil und mühselig und Du hast Deine Kräfte noch zu schonen. – Wirst Du es leisten können, Wally?“

„Ich leiste alles!“ erklärte die junge Frau, fast beleidigt durch diese Frage. „Du glaubst wohl, Du und Dein Bräutigam, Ihr wäret allein tüchtige Bergsteiger? Ich nehme es mit Euch beiden auf.“

Waltenberg lächelte etwas spöttisch bei dieser gewagte Bemerkung und warf einen vielsagenden Blick aus die feinen Residenzstiefelchen der Dame, mit den hohen Absätzen.

„Nun, für diesmal hat es keine Gefahr, der Felsen ist durch Stufen und Stützen überall zugänglich gemacht,“ erklärte er. „Uebrigens kann auch dem geübtesten, tüchtigsten Bergsteiger ein Unfall begegnen, das mußte mein Sekretär auf der Geierklippe erfahren. Er kam noch glücklich genug mit einem verrenkten Fuße davon, es hätte schlimmer ablaufen können.“

„Ah, der unendlich lange Herr Gronau!“ rief Wally. „Wo ist er denn eigentlich geblieben? Ich habe ihn auch in Heilborn nicht zu Gesichte bekommen.“

„Er hat sich einen mehrwöchigen Urlaub erbeten, ich erwarte ihn aber in diesen Tagen zurück,“ entgegnete Ernst, der im Grunde etwas befremdet war über das lange Ausbleiben Veits. Er wußte, daß dieser keine Angehörigen mehr in Deutschland besaß, und konnte sich diese plötzliche Reise nicht erklären; Gronau hatte ihm ja nicht einmal mitgetheilt, wohin er eigentlich ging.

Alice fügte sich gehorsam der Anordnung, und während Waltenberg mit den beiden anderen Damen die Höhe vollends erstieg, blieb sie auf der kleinen Bergwiese am Fuße des Felsens zurück. Es war ein schönes, stilles Plätzchen mitten in der tiefen Waldeinsamkeit, die noch kein Hauch des Herbstes berührt zu haben schien. Die dunklen Tannen und das weiche Moos hatten ihr frisches Grün bewahrt und in den Strahlen der Mittagssonne zerrann der letzte Nebelduft, der noch hier und da zwischen den Bäumen schwebte. Es war licht und warm, wie an einem Frühlingstage.

Alice mochte etwa zehn Minute lang allein gesessen haben, als sie in einiger Entfernung eine wohlbekannte Gestalt erblickte, den Doktor Reinsfeld, der zwischen den Bäumen sichtbar wurde. Er kam von einem Krankenbesuche, den er auf einem der Berghöfe abgestattet hatte, und war so eilig und so tief in Gedanken versunken, daß er in die Lichtung hinaustrat, ohne die junge Dame zu bemerken, bis sie ihn anrief:

„Herr Doktor, wollen Sie wirklich so vorbeistürmen, ohne Ihre Patientin auch nur anzusehen?“

Benno war aufgefahren bei dem Klange ihrer Stimme und blieb jetzt überrascht stehen.

„Sie hier, gnädiges Fräulein, und so ganz allein?“

[699] „O, ich bin nicht so schutzlos, als Sie glauben!“ sagte Alice beinahe muthwillig. „Dort oben ist Herr Waltenberg mit Erna und Wally. Ich bin nur zurückgeblieben –“

„Weil Sie ermüdet sind?“ fiel er besorgt ein.

Sie schüttelte lächelnd den Kopf.

„O nein, ich wollte nur meine Kräfte schonen für den Rückweg. Sie haben mir diese Schonung ja zur Pflicht gemacht. Sehen Sie, wie gehorsam ich bin!“

Sie rückte seitwärts und schien zu erwarten, daß der Doktor an ihrer Seite Platz nehmen werde; er zögerte einige Sekunden lang, dann aber folgte er der wortlosen Einladung und ließ sich gleichfalls auf dem moosigen Sitze nieder. Sie waren sich ja nicht mehr fremd und hatten sich in den letzten Monaten fast täglich gesehen und gesprochen.

Alice fuhr unbefangen und heiter fort zu plaudern; es lag eine harmlose, unschuldige Freude in dieser Heiterkeit, die Freude der neu erwachenden Lebenskraft, die sich endlich dem jahrelangen, schweren Druck der Krankheit entwindet und halb schüchtern noch, halb vertrauend dem neuen Dasein entgegenblickt. Man konnte nicht einfacher und kindlicher plaudern als diese junge Millionärin, die so gar nicht geschaffen war für die glänzende Stellung, welche der Reichthum ihres Vaters ihr zuwies. Hier, wo sie auf dem Moosboden des Waldes saß, ohne all den Schmuck und die Pracht, die sie stets nur wie eine Last trug, umspielt von den goldigen Sonnenstrahlen, die auf das weiche lichtbraune Haar und das zarte, von einer leisen Röthe angehauchte Antlitz fielen, war ihre Erscheinung von einer unaussprechlichen Anmuth und Liebenswürdigkeit.

Der junge Arzt zeigte sich dagegen ungewöhnlich ernst und schweigsam; er zwang sich wohl zu einem Lächeln, zu heiteren Antworten, aber man sah es, daß sie ihm nicht von Herzen kamen. Auch Alice bemerkte das endlich, sie wurde ebenfalls stiller, und als zuletzt ein längeres Schweigen eintrat, ohne daß Reinsfeld den Versuch machte, es zu brechen, fragte sie:

„Herr Doktor – was ist Ihnen?“

„Mir?“ fuhr Benno auf. „O nichts, durchaus nichts!“

„Ich fürchte eher das Gegenteil, Sie waren so eilig vorhin und sahen so ernst und traurig aus und ich bemerke das nicht zum ersten Male. Schon seit Wochen ist es mir vorgekommen, als bedrücke und quäle Sie etwas, so sehr Sie sich auch Mühe geben, es zu verbergen – darf ich nicht wissen, was es ist?“

Der Frühling des Jahres 1841 zog so heiß wie nur irgend einer seiner Vorgänger über die italischen Gefilde hinweg, die, seinem sengenden Hauche widerstandslos offen, ihm erst an ihrer nördlichsten Schwelle den eisgepanzerten Schild der Alpenwelt vorhalten. Von dort bringt der Nachtwind erfrischende Lüfte in die märchenhafte Lagunenstadt, deren eigenthümlich poesievolles Wasserleben sich niemals heiterer und farbiger entfaltet als im Frühjahr, niemals zahlreichere Scharen fremder Gäste in ihren Zauberbann zieht als eben dann. Auch ich hatte mich mit Pinsel und Palette vor der römischen Hitze in ihre leise plätschernden Kanäle, ihre kühlen Marmorpaläste und geheimnißvoll dämmernden Kirchenhallen geflüchtet, die dem Architekturmaler eine nie zu erschöpfende Fundgrube der köstlichsten Motive darbieten.

Dort verrann der Tag in traulicher Abgeschlossenheit, während die sinkende Sonne mich auf dem kühlgewordenen, musikdurchrauschten Markusplatze mit den deutschen Landsleuten, welchen ich in der unter österreichischer Herrschaft stehenden Stadt zahlreicher als in jeder anderen Italiens begegnete, zusammenführte. Zwischen dem heiteren Völkchen junger Künstler und Litteraten machte ich manche anregende Bekanntschaft; keine unter allen aber gewährte mir ein höheres Interesse als die des Dichters Heinrich Stieglitz, dessen langjähriger Aufenthalt in meiner Vaterstadt Leipzig und seine verwandtschaftlichen Beziehungen daselbst zudem mancherlei Berührungspunkte zwischen uns ergaben. Der Name Stieglitz war damals ein viel genannter. Waren doch erst wenige Jahre entschwunden, seitdem der freiwillige Opfertod einer jungen, schönen, geistvollen und liebenswürdigen Frau, welche die vermeintlich nur schlummernde That- und Schaffenskraft ihres geliebten, in seiner dichterischen Bedeutung von ihr stark überschätzten Gatten durch einen großen, vertiefenden Schmerz aufrütteln wollte – eine That, von einigen als erhabenster Ausdruck reinster und selbstlosester Liebe gepriesen, von anderen als traurige Verirrung eines exaltirten, krankhaft überreizten Gemüthes bedauert – die Augen von ganz Deutschland auf sich und auf denjenigen gerichtet hatte, dem dieses Opfer – leider so nutzlos – gebracht worden war. Denn der Geist des Dichters war seit dem schrecklichen, so tief in sein Leben einschneidenden Ereigniß nur noch größerer Verdumpfung, sein Gemüth noch tieferer Verbitterung anheim gefallen. Eine quälende innere Unruhe trieb ihn fortan rastlos von Ort zu Ort und ließ ihn, der von Haus aus mit einer reichen Phantasie und echtem dichterischen Feuer begabt war, jede größere Aufgabe fliehen. Durch die Großmuth eines reichen Verwandten, des Petersburger Krösus Baron L. v. Stieglitz, jeder äußeren Sorge enthoben, lebte er nur noch seinen Neigungen, zur Zeit also in Venedig, hier vorzugsweise mit geschichtlichen Studien beschäftigt.

Die äußere Erscheinung des damals 38jährigen Mannes war eine angenehme, wenn sie auch nicht gerade den Dichter und Denker augenscheinlich verrieth. Seine Gestalt war untersetzt und ein wenig zur Korpulenz neigend, sein Antlitz blaß und nicht besonders ausdrucksvoll. Wohl konnte er im Kreise aufgeräumter Landsleute heiter und gesprächig sein, für gewöhnlich aber mahnten ein schweigsames Wesen und ein schwermüthiger Ausdruck in den Augen an das große Leid seines Lebens. Mir schloß er sich seit dem ersten Tage unserer Bekanntschaft enger an und oft durchstreiften wir selbander die alten, zerfallenden Dome und Paläste der Dogenstadt, in welchen er den Spuren der Geschichte nachging, ich nach Motiven für meinen Pinsel suchte. Dabei erzählte er mir mehrfach von der kleinen vergessenen Laguneninsel Torcello, auf welcher ehedem eine reiche und berühmte Stadt gestanden, deren Reste dem Maler möglicherweise noch reichere Ausbeute gewähren dürften, als dem Geschichtsforscher. Meine Wißbegierde ward schließlich rege und eines Abends, als wir in traulichem Gespräch den heiter belebten Canale grande hinabgondelten, schlug ich vor, am folgenden Tage einen gemeinsamen Ausflug nach dem geheimnißvollen Eiland zu unternehmen.

Die Sonne des 10. Juni schoß glühende Pfeile vom wolkenlosen Himmel herab, die Lagunenwellen schlichen in träger Ruhe zu den Füßen des Dogenpalastes und die Inseln jenseit der Giudecca schwammen in heißem, blaugrauem Dunst. Schon frühzeitig entführte uns eine vierruderige, schwarz ausgeschlagene Gondola unserem Kaffeehause an der Riva del Schiavoni, an Venedigs Uferpalästen vorbei, hinaus in die blaublitzende Wasserweite. Unter dem melodischen Gesang unserer trotz der Hitze behende rudernden Gondolieri schwanden San Michele, der fluthumrauschte Friedhof der Lagunenstadt, und die städtisch bebauten Inseln Murano und Burano an uns vorüber, tauchten die hohen Glockentürme Venedigs hinter uns in den blauen Duft der Mittagsgluth, rückte die Küste des Festlandes mit seiner stolzen, den Horizont begrenzenden Alpenmauer scheinbar immer näher heran.

Endlich, nach fast dreistündiger Fahrt, landeten wir am ersehnten Ziele. Das also war Torcello! Wie von einem Märchentraum fühlten wir uns umsponnen, noch ehe wir den Fuß auf die sonnendurchglühten Steinfliesen des Ufers gesetzt hatten. Die Ruhe der Siesta lagerte über dem kleinen, wie ausgestorben erscheinenden Eilande; die warme, stille, von blauen Fliegen leise durchsurrte Mittagsluft trug nur den Schall der Kirchenglocken von Burano undeutlich zu uns herüber und aus den Dächern ärmlicher Uferhütten nisteten einige buntschillernde Tauben. Sonst war weit und breit nichts Lebendes zu sehen, noch zu hören. Wenige Boote standen unbenutzt auf den heißen sandigen Strand [700] geschoben, auf dem oft geflickte Fischernetze zum Trocknen ausgebreitet lagen.

In den verwahrlosten Gassen des kleinen, nur von einigen verarmten Fischern und Winzern bewohnten Oertchens brütete die Sonne – man meinte das Gras wachsen zu hören zwischen den zerbröckelnden Fugen des klaffenden Steinpflasters. Eine wahre Dornröschenstimmung überkam uns, die noch wuchs, als wir vergeblich an den Thüren des alten Domes, dessen graue Mauern sich düster und kolossal über niedriges Häusergewirr erhoben, rüttelten – die meisten italienischen Kirchen pflegen in den Mittagsstunden geschlossen zu sein – und uns ebenso vergeblich nach einem menschlichen Wesen umschauten, dem das Amt der Schlüsselbewahrung etwa anvertraut sein mochte. Nachdem wir in verschiedene leere und finstere Haushaltungen geblickt, fuhren wir aus der folgenden entsetzt zurück vor einer zahnlosen, hexenartigen Alten, die im unsagbarsten Negligé hinter dem Dunkel eines Kochherdes auftauchte und ob des ungewohnten Anblicks fremder Eindringlinge sprachlos einen Rührlöffel von unglaublichen Dimensionen sinken ließ.

Wir machten uns schon darauf gefaßt, wie Faust und Mephisto bei ihrem Besuche in der Hexenküche bekomplimentirt zu werden, hatten uns jedoch glücklicherweise getäuscht. Die Unholdin begnügte sich, uns mürrisch und mißtrauisch nach unserem Begehr zu fragen. Nachdem wir ihr dieses klar gemacht, drehte sie sich mit merkwürdiger Elasticität auf dem malerisch durchlöcherten Absatz eines anscheinend noch aus den Zeiten des Langobardeneinfalls stammenden Pantoffels um und rief mit schriller Stimme zur Hausthür heraus: „Giuseppina!“ Es dauerte auch nicht lange, so trat uns aus einer der Nachbarhütten die Gestalt einer kaum erblühte Jungfrau entgegen, die uns mittelst Schwingung eines mächtigen Schlüssels zu folgen winkte. So betraten wir denn die ehrwürdige Kathedrale, eine dreischiffige, flachgedeckte Basilika, die in ihren Grundzügen bis zum siebenten Jahrhundert, also in die ersten Kindheitstage Torcellos zurückreicht.

Aber so sehr uns auch ihre vielen Sehenswürdigkeiten, ihre herrlichen Marmorsäulen und köstlichen Mosaiken, ihre alten steinernen Fensterläden und namentlich ihr hochmerkwürdiges Presbyterium – im Halbrund stufenweis ansteigende Priesterbänke mit der hochragenden bischöflichen Kathedra in der Mitte – fesseln mochten, noch mehr beinahe beschäftigte uns unsere jugendliche Führerin. Es war ein schlankes, blasses, scheues Mädchen von höchstes 15 Jahren, mit liebliche Gesichtszügen und schwermüthigen schwarzen Augen, in welche es wie eine Ahnung kommenden Unheils lag. Unsere Fragen beantwortete sie ernst und zurückhaltend; wir erfuhren nur, daß sie eine verwaiste Verwandte des Küsters und bereits mit einem jungen Torcellaner verlobt sei, der sich des reichlicheren Verdienstes wegen nach Venedig als Gondoliere verdungen habe. Mittheilsamer erwies sich die Kleine, wenn es galt, unsere Fragen betreffs der Alterthümer zu beantworten. Aus der Kathedrale führte sie uns in das benachbarte achteckige Baptisterium und schließlich durch malerische Kreuzgänge zur uralten Kirche Santa Fosca, einem seltsamen, byzantinische Einflüsse klar darlegenden Centralbau. Alle diese zu einer Baugruppe verbundenen Heiligthümer zeigen namentlich im Innern eine seltene, von der ewig ändernden Zeit fast unberührt gebliebene Ursprünglichkeit, alle sind sie erfüllt mit düsterem Schweigen und durchweht von den Schauern der Vergangenheit.

Unwillkürlich richtet sich der Blick rückwärts auf die Geschicke der alten, einst so reichen und mächtige Inselstadt. Schon im siebenten Jahrhundert von den katholischen Bewohnern des Festlandes gegründet, welche sich vor dem vordringenden Schwert der glaubensfanatischen, arianischen Langobarden auf diese damals noch unbebaute Laguneninsel flüchteten, wuchs sie bald zu einem wichtigen Hafenplatze heran, dessen Name in byzantinischen Chroniken des zehnten Jahrhunderts mehrfach vorkommt.

Aber die Tage ihres Glanzes waren gezählt. Welche Stadt konnte sich damals an den Küsten der Adria neben dem immer stolzer emporstrebenden Venedig, der goldstrotzenden Königin der Meere, behaupten? Auch Torcello mußte seinen Reichthum in die unersättlichen Speicher der Nebenbuhlerin fließen lassen, sein Diadem demüthig am Saum ihres Purpurmantels niederlegen. Seitdem ist es verarmt, verfallen, vergessen, der üppigen Nachbarstadt schon seit Jahrhunderten ein warnendes Beispiel von der Vergänglichkeit irdischer Herrlichkeit vor Augen haltend. Die Weltgeschichte aber übt gerechte Vergeltung. Auch die übermütige Siegerin mußte sich seitdem manches ihrer schimmernden Prachtgewande entkleiden – möge ihr der zerfetzte Bettlermantel des von allem entblößten Torcello ewig erspart bleiben! –

Ein Gefühl tiefster Wehmuth beschleicht den Wanderer, wenn er sich auf dem alten Forum der Stadt, dem grasbewachsenen, nun ganz in Ruinen liegenden Marktplatze umschaut. Noch zeigt derselbe größtenteils die ursprüngliche Anlage, Reste einer Bogenhalle, in welcher die öffentlichen Angelegenheiten verhandelt, die Gesetze verkündigt wurden, den städtischen Glockenthurm, den alten Bischofsstuhl, vom Volk für den Sessel des Attila gehalten, und die Spuren des frühgothischen Rathspalastes. Vor letzterem erblickt man unter einem regellosen Chaos von Steintrümmern das früher in die Façade eingelassen gewesene Reliefbild des geflügelten Markuslöwen, des Symbols der venetianischen Machtfülle, welches auch die unterjochte Stadt annehmen mußte. Es war eine weihevolle Stunde, die wir bei dem altersgrauen Steinbilde verlebten, welches, einstmals auf blühendes, städtisches Handelstreiben herabblickend, heute entthront, verwittert und von Blumen und Schlingkraut überwuchert, nur noch gewaltige Erinnerungen heraufbeschwört. Während ich zeichnete, saß Stieglitz träumerisch und wortlos da, die Augen anscheinend ins Leere gerichtet. Als ich vollendet, bat er sich mein Skizzenbuch aus und schrieb auf eines der leeren Blätter das folgende – soviel mir bekannt, hier zum ersten Male zum Abdruck gebrachte – stimmungsvolle Sonett.

„Wo vor dem Drang anstürmender Barbaren,

Verheerender, in blut’gen Schreckensstunden

Des Festlands Söhne ein Asyl gefunden,

Das Ruhmeswiege ward den Enkelscharen,

In jenem Eiland, das vor grauen Jahren

Vorleuchtend mit Venedig war verbunden,

Schau – wie die Säulen Schlingkraut jetzt umwunden,

Die einst glorreicher Banner Träger waren.

Sieh auf des Marktes schuttbedecktem Hügel

Hervor aus bunten Wiesenblumen ragen

Des Markuslöwen Marmorhaupt und Flügel –

Wer hat so lind zu Grabe dich getragen,

Gewalt’ger Wirklichkeit phantastisch Siegel,

Leichnam und Grabstein aus verscholl’nen Tagen?“

Dann machten wir uns auf, um in der dürftigen Trattoria des Ortes unser einfaches Mahl zu genießen. Es sollte einen gar traurigen Abschluß erhalten.

Die Zeit des Vesperläutens war gekommen und noch saßen wir beim vino da Conegliano und den ersten süßen Früchte des Sommers behaglich plaudernd vor der weinlaubüberschatteten Thür unserer Locanda, als vom nahen Campanile der erste Glockenschlag – seltsam dumpf, wie uns schien – ertönte. Allein kein zweiter folgte, alles blieb grabesstumm. Beunruhigt eilten wir sofort über den Platz nach der offen stehenden Thür des Glockenthurmes und schaute in das dämmerige Innere desselben. Welch ein Anblick! Am Boden lag ein junges Mädchen, leblos, aber anscheinend unversehrt, nur auf ihrem blassen, krankhaft geschlossenen Munde stand ein einziger dicker Blutstropfen. Es war Giuseppina, die Küstersnichte, die Verlobte des venetianischen Gondoliers, unsere Führerin durch die Heiligtümer.

Sie war todt. Indem sie ihr tägliches Amt des Vesperläutens verrichten wollte, hatte sie diesmal – flogen wohl ihre Gedanken durch die offenen Luken des Thurmes weit übers blaue Meer nach den Marmorstufen der Piazzetta? – die nötige Vorsicht außer Acht gelassen und war vom Seile der Glocke, die sie läuten sollte, über das schmale, einen nur unsicheren Standpunkt gewährende Podium hinausgerissen worden. Einen Augenblick hatte sie sich am Seile gehalten – der dadurch an die Glocke schlagende Klöppel hatte jenen einzigen, erschreckend dumpfen Ton hervorgebracht – und war dann, als ihre schwachen Kräfte sie verlassen, in die Tiefe des im Innern ganz hohle Thurmes – die steinernen Stufen zur Höhe winden sich äußerst schmal an

[701][702] der Innenseite der Umfassungsmauer empor – hinabgestürzt. So sagte das weinende Kind aus, welches die Unglückliche auf dem verhängnißvollen Gange begleitet hatte und nun jammernd und verstört die steile Treppe herabkam.

Das Ausbleiben des gewohnten Vespergeläuts hatte ein wahres Wunder gewirkt und die Dornröschenstadt im Nu geweckt und mit Menschen gefüllt. Es waren wohl sämmtliche Bewohner des kleinen Ortes, die nun, dürftig gekleidet, aber größtenteils den Ausdruck tiefen Mitgefühls in den Zügen, den Campanile umstanden. Drinnen hatte sich ein schönes junges Mädchen – die ältere Schwester, wie wir erfuhren – laut schluchzend und ihr reiches dunkles Haar zerraufend, über die Todte geworfen. Es war ein herzzerreißendes Bild. Drängte es sich wohl in die Träume des jungen, schwarzlockigen Gondelführers, der jetzt vielleicht gerade, sein schmelzendes „Bella Venezia“ singend, schwatz- und schaubegierige Forestieri von Palazzo zu Palazzo ruderte? Flehte er wohl eben zur Santa Madonna della Salute, ihm reichlichen Verdienst zur Beschleunigung seines Glückes zuzuwenden? Malte er sich rosige Zukunftsbilder aus, die ihm sein dunkeläugiges Liebchen zeigten, den Brautkranz auf der klaren Stirn, wie sie an seiner Seite vor den Altarstufen des alten Domes zu Torcello kniete? Armer Bursche! Wie bald wird deine lichte Traumwelt zerrinnen, wie jäh ein rauher Frost den blühenden Liebesfrühling deines jungen Herzens vernichten!

Man hatte inzwischen die Leiche in ein rasch herbeigeschafftes, mit zwei Rudern bemanntes Boot geladen, um sie zum Begräbniß nach dem nahen Burano zu bringen. Uns aber, die unser Rückweg gleichfalls an Burano vorüberführte, ersuchte man, auf dem dortigen Bezirksgericht die nöthigen Aussagen über den traurigen Vorfall, von welchem wir fast unmittelbar Augenzeugen gewesen, zu leisten.

Die halbstündige Fahrt nach Burano gehörte zu jenen Erlebnissen, deren Eindrücke niemals wieder aus unserer Erinnerung schwinden können. Selten fanden Jugend und Schönheit ein Grabgeleite von wehmütigerer Romantik. In der großen, uns voran rudernden Barke lag die Leiche; ein weißes Tuch bedeckte die Umrisse des jugendlichen Körpers, welchen die in trostloser Verzweiflung vor sich hinbrütende Schwester mit ihren Thränen netzte. Selbst die rauhen, bärtigen Ruderknechte schienen wehmüthig bewegt; ernst und stumm führten sie das Boot im raschesten Tempo über die stillen, glatten Wellen. In dem langen Silberstreifen, welchen es hinter sich ließ, folgte unsere Gondel mit ihren gleichfalls stillen und traurigen Insassen. Das weite Himmelsrund aber schwamm in Gold und Purpur. Dunkelblau zeichnete sich die Alpenkette vom westlichen Firmament ab, schon zur Hälfte das scheidende Tagesgestirn verdeckend, das mit seinen letzten glühenden Strahlen Meer und Inseln in Feuer tauchte und die leblose weiße Gestalt im Boote überfluthete, die all diesen Glanz nun nimmermehr schauen sollte.

Der traurigen Pflicht in Burano rasch entledigt, setzten wir später am Abend bei langsam aufsteigendem Vollmond unsere Fahrt nach Venedig fort. Noch lag der Bann des eben Erlebten mit schwerem Druck auf uns; wir hatten kaum ein Auge für die berauschende Pracht der Juninacht, die uns auf mondbeglänzter Meeresfläche umwob, für den leuchtend klaren Nachthimmel, der so hehr und feierlich auf uns herniederschaute. Unsere Gondolieri hatten ebenfalls Singen und Scherzen verlernt; eintönig plätscherte ihr Ruder durch die nächtliche Stille.

Endlich stieg Venedig wie ein lichtstrahlendes Feenmärchen vor uns auf. Von der Piazzetta schimmerten Hunderte von Lichtern weit ist die Lagunen hinaus, aus den Kanälen tönte der Ruf der Gondelführer und auf dem tageshell erleuchteten Markusplatze wogte bei den schmetternden Klängen der Militärmusik Kopf an Kopf – allüberall der Ausdruck des heitersten Lebensgenusses, der blühendsten Sinneslust. Und wir hatten eben erst dem Tode ist das unerbittlich strenge Auge geschaut, hatten seinen ernsten, mahnenden Hauch verspürt und – verstanden. Welche Kontraste bietet doch oft ein einziger Tag im menschlichen Dasein!

„Es singt und klingt mir im Gemüth

Vom Morgen bis zum Abendroth:

Das Leben ist ein süßes Lied,

Sein bitt’rer Kehrreim ist der Tod.“

Der schwermuthsvolle Klang dieser Verse von Paul Heyse – freilich waren sie damals noch nicht gedichtet – giebt am besten die Stimmung wieder, welche mich an jenem Abend beherrschte und lange nicht wieder in mir verblassen wollte. Mehr als ein Menschenalter ist seitdem über mich hinweggerauscht, aber noch schwebt mir das Bild des verfallenen Torcello, der unglücklichen Giuseppina und des schwergeprüften deutschen Dichters, in dessen Gesellschaft ich all das seltsame gesehen und erlebt, in merkwürdiger Klarheit vor der Seele.