Eine Denkstätte „deutscher Treue“

„Steinpfalz“ nennt, zur Unterscheidung von der geprieseneren

Rhein- und Weinpfalz, der Volkswitz das baierische Land

am Böhmerwald, das seit fünfhundert Jahren als „Oberpfalz“

in der deutschen

Geschichte steht. Dort, in einem der anmuthigen Thäler, durch welches das kleine Flüßchen Pfreimt, des Böhmerwalds frische Tochter, der fichtelgebirgischen Naab zufließt, drei Stunden von der Stadt Naabburg nordostwärts entfernt, liegt ein Pfarrdorf, über dessen etwa achtzig Häusern, sich eine Burg erhebt; beide heißen Trausnitz. Um aber diese Burg von dem Schlosse Trausnitz zu Landshut zu unterscheiden, wird sie insbesondere „Trausnitz im Thale“ genannt. Sie ist eine denkwürdige Stätte der deutschen Vergangenheit.

Kaiser Heinrich der Siebente, einer der edelsten Herrscher Deutschlands, hatte als das Haupt der Waiblinger den reichsfeindlichen Welfenbund der Habsburger mit dem Papste zu Avignon und mit Frankreich besiegt, und darum wurde er zu Buonconvento von einem Mönch im Abendmahle vergiftet. „Im Kelch des Lebens hast Du mir den Tod gereicht, aber fliehe, bevor die Meinen Dich ergreifen!“ So sprach der Sterbende zu dem Mörder und verschied am 24. August 1313. Die Kunde dieses Todes weckte den Kampfmuth der Welfen wieder auf. Des von Johann von Schwaben ermordeten Kaisers Albrecht Sohn, Friedrich der Schöne, trat, vom Papste unterstützt, zur Kaiserwahl hervor und hatte an seinem Bruder, dem Herzog Leopold von Oesterreich, einen heldenmütigen Heerführer; ihm gegenüber hoben die Waiblinger, mit den patriotischen Städten und reichstreuen Fürsten im Bunde, Ludwig von Baiern auf ihren Schild. Beide waren Jugendgenossen, früher einander in inniger Freundschaft zugethan. Mechtilde, Kaiser Rudolph’s von Habsburg Tochter, die Mutter Ludwig’s, war die Schwester Kaiser Albrecht des Ersten, des Vaters Friedrich’s des Schönen, mit dem er zu Wien am Hofe der Habsburger in seiner Jugend Theilnehmer des Unterrichtes und der Spiele war. Jetzt zogen Beide das Schwert gegen einander. Zwar trat ein Augenblick der Versöhnung ein; noch einmal schliefen beide Fürsten wie Bruder in einem Bett zu Salzburg, und Ludwig hatte sogar dem Freund seinen Beistand bei der Kaiserwahl verheißen. Da fiel am Wahltag auf ihn selbst die Stimme der mächtigen Luxemburgischen Partei, – vom Glanz der Krone geblendet vergaß er das dem Freunde gegebene Wort; er ließ sich feierlich in Aachen krönen, während Friedrich nur in Bonn gekrönt wurde, und der Bruderkrieg begann von Neuem.

Erst nach neun Jahren kam der Tag der Entscheidung. Am 28. September 1322 wurde Friedrich von Oesterreich in der Schlacht bei Mühldorf besiegt und von dem Nürnberger Ritter Rindsmaul gefangen. Viele Ritter stritten sich um diese Ehre, aber Friedrich selbst sagte: „Diesem Kuhmaul, das ich mit Hauen und Stechen nicht von mir bringen konnte, hab’ ich mich gelobt.“ Kaiser Ludwig übergab den Gefangenen dem Bitzthum von Lengfeld-Weiglin, der ihn in die Gewahrsam seines festen Schlosses Trausnitz im Thale brachte.

Als Friedrich das Schloß erblickte, in welchem er wohnen sollte, und dessen Namen hörte, seufzte er: „Es heißt billig Traus nit, weil ich sein nicht enttraut hätte, daß ich in solcher Maaß sollt’ hergeführt werden.“

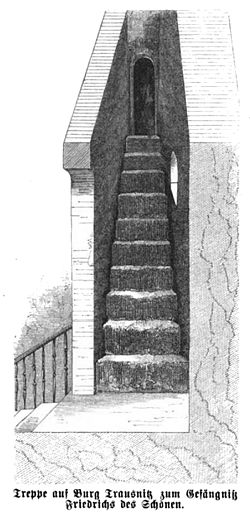

In der That muß dieses Gefängniß selbst für jene harte Zeit ein sehr strenges gewesen sein, wenn es auch für den „hohen Gast“ einige Bequemlichkeiten mehr geboten haben sollte, als es, wohlerhalten, wie es ist, heute dem Augenschein zeigt. Der Thurm, der in seinem obersten Theil Friedrich’s Gewahrsam enthielt, steht frei, und ist nur durch die einfache Thormauer mit dem Schlosse verbunden. Zum Thurme führt ein einziger Eingang, welcher in der oberen Hälfte desselben ausgebrochen ist, so daß nur mittels einer Leiter der Eintritt zu ihm ermöglicht werden konnte. Von da führt eine steinerne Treppe, welche in der Ecke des Thurmes angebracht ist, zum Gefängnisse hinauf; diese erhält nur von der [573] Fensterluke rechts das spärlichste Licht, so daß man beim Aufsteigen die Augen in den Fingerspitzen tragen muß und ist so enge, daß die Schultern des Hinaufschreitenden links und rechts die Wände berühren. Hier oben, dicht unter dem Dache, saß nun Friedrich, nichts um sich hörend als das Rauschen der schwarzen Tannenwälder, nichts um sich sehend als das Kreisen der hungrigen Raben. Die schmale Steintreppe ist das einzige Bauwerk im Thurme; unter ihr und neben ihr ist Alles hohl und leer – da lebt nichts, als höchstens die Wanderratte und die Fledermaus.

Dritthalb Jahre lang saß in diesem unheimlichen Raume Friedrich, der Einsamkeit und seinem zehrenden Kummer überlassen. Er hieß nur noch „der Schöne“, er war es längst nicht mehr. Bart- und Haupthaare ließ er wachsen, und als einzigen Zeitvertreib schnitzte er Pfeile, die er nicht verschießen konnte. Selbst seine Gemahlin – die Königstochter Elisabeth von Aragonien – durfte nicht zu ihm und weinte sich darüber blind.

Friedrich’s Bruder Leopold setzte zwar den Kampf gegen den Kaiser mit allen Kräften fort, aber vergeblich war all’ sein Mühen, den Gefangenen zu befreien. Weder die Gewalt half, noch die List und äußerste Kühnheit. Es klingt wie eine Sage, daß einmal in der Nacht ein Jüngling, der Kleidung nach ein Student oder fahrender Schüler, die Mauern der Trausnitz von außen erstiegen haben soll. Es pochte draußen am Fensterlein und eine Stimme mahnte den gefangenen Friedrich herbeizukommen und mit ihm herunterzufahren.

„Wer bist Du?“ fragte voll Entsetzen Friedrich, denn ein Menschenkind schien ihm solches Werkes nicht fähig.

„Frag’ nicht, wer ich sei, willst Du anders entkommen und behend thun, was ich Dir heiße,“ war die Antwort.

Da überfiel den König banges Grausen wie die Wächter, welche ihn hüteten. Sie Alle schlugen ein Kreuz, als erblickten sie den bösen Geist, am Fensterlein hangend, und mit lautem Gebet und Geschrei vertrieben sie denselben. Darum lief im Volke lange die Rede, es habe ein Meister schwarzer Kunst Leopolden verheißen, seinen Bruder durch den Teufel entführen zu lassen.

Leopold hatte sich auch einmal zu dem Mittel der freundschaftlichen Annäherung gewendet und die Reichsinsignien an Ludwig ausgeliefert; allein die Unterhandlungen führten nicht zur Versöhnung, weil er weder die Ansprüche seines Bruders auf die deutsche Königskrone ganz fallen, noch die durch ihn besetzten Städte des Reiches in Schwaben und Elsaß frei lassen wollte. Da er nun weder durch freundliches Unterhandeln, noch durch kriegerisches Pochen den Kaiser Ludwig bewegen konnte, den gefangenen Friedrich auf freien Fuß zu stellen, so versuchte er in seiner Erbitterung das Aeußerste, sich Anhänger zu werben und neue Fehde zu beginnen. Er schloß ein engeres Bündniß mit dem König Johann von Böhmen und rief den König von Frankreich zu Hülfe, um Deutschland mit Krieg zu überziehen und dessen Krone auf des Letzteren Haupt zu bringen. Umsonst war aber diese Verschwörung. Sie zerfiel durch Mißtrauen und Selbstsucht ihrer Glieder und scheiterte an des Baiern unerschrockener Tugend.

Was Leopold’s Trotz nicht zu erreichen vermochte, gelang der Frömmigkeit und dem Glauben an das menschliche Herz. Gottfried, der Prior der Karthause zu Maurbach, der Beichtiger des gefangenen Friedrich, reiste nach München zum Kaiser Ludwig und [574] redete zur Versöhnung. Da erwachte in Letzterem die alte Jugendliebe, und er ritt in des Winters letzten Tagen mit seinen Edeln zur Trausnitz. Hocherschrocken empfing ihn der Gefangene, aber Ludwig’s Milde stillte seine Sorge. Großmuth und Dankbarkeit schlossen den Bund. Friedrich ward ohne Lösegeld frei. Er aber entsagte der Reichskrone, Oesterreichs Fürsten sollten, was sie dem Reiche entrissen, zurückstellen und vereint mit ihm Ludwig’s Feinde zwingen, ihn als den einzigen König anzuerkennen. Das verhieß Herzog Friedrich und, zur Bekräftigung seiner Sühne, seiner Tochter Elisabeth Hand dem Sohne Ludwig’s, Stephan; dazu noch: könn’ er sein gegebenes Wort nicht lösen, woll’ er aus freien Stücken bis Johannis zur Sonnenwende selben Jahres in das Gefängniß von Trausnitz zurückgehen. Friedrich beschwor feierlich die am 6. März

1325 auf der Trausnitz ausgefertigte Urkunde der Versöhnung mit Ludwig. In der Kirche, wo der Prior von Maurbach das Hochamt beging, nahmen Beide aus seiner Hand am Altare den geweihten Leib des Herrn. Da, tief bewegt fielen sie sich um den Hals und küßten einander vor allem Volke.

Hier stehen wir bei einem der schönsten Momente deutscher Geschichte. Die Märzensonne des Jahres 1325 beleuchtet hier ein seltenes Bild: einen siegreichen Kaiser und seinen gefangenen Vetter und Jugendgespielen vor dem Altare in herzlicher Umarmung. Wie ihre Strahlen die eisigen Blumen von den Fenstern des Kirchleins thauten, so hat die fromme Rede des Karthäusers die Kruste von Feindesherzen gelöst und das erzwungen, was Bündnisse, Gewalt und Schwert vergeblich versuchten.

Am 23. März 1325 kehrte Friedrich zu den Seinigen nach Wien zurück. Die Welt staunte. Niemand wollte dieser Sühne trauen. Viele nannten Ludwig feig und schwach, Viele ihn unklug und Viele ihn hinterlistig. Andere suchten Friedrich zur Rache an Ludwig zu bewegen, erklärten ihn auf’s Neue als König und versprachen ihm ihren Beistand. Der Papst sprach ihn sogar von seinem Eide los, „denn so weit war es damals gekommen,“ sagt ein deutscher Geschichtsschreiber, „daß ein Wälscher sich unterstehen durfte, ein Ehrenwort, das zwei deutsche Männer sich gegeben, für nichtig zu erklären!“ – Aber Friedrich von Oesterreich hielt treu und deutsch am redlich gegebenen Wort, sandte seine Tochter Elisabeth zur Verlobung nach München, that in offenen Briefen auf des Reiches Thron Verzicht und mahnte Leopold zum Frieden. Und da er seine Mühen eitel fand, kam er nach vier Monaten wieder zum Könige gen München, wie er gelobte, sein Gefangener zu sein.

Hinter solcher Hochherzigkeit stand Ludwig nicht zurück. Er erkannte, daß kein Edlerer neben ihm zu finden sei im ganzen Reiche, und theilte darum mit ihm freiwillig das Reich selbst. Beide schlossen einen Vertrag, wonach Beide als Kaiser nebeneinander herrschen sollten und der, nach Menzel, also lautet: Jeder sollte den Titel eines römischen Königs und Augusti führen, den Andern Bruder nennen und in der Vorsetzung des einen oder andern Namens bei Freiheits- oder Gnadenbriefen von Tag zu Tage wechseln. Keiner sollte für sich und ohne den Andern etwas Wichtiges vornehmen. Die großen Lehen sollten von Beiden zugleich verwilligt und die Lehensleistungen, sowie die Huldigungen, in gemeinsamem Namen angenommen werden. Beide wollten einander gänzlich und einträchtig wider ihre Feinde beistehen. Ginge Einer nach Italien, sollte indessen der Andere das deutsche Reich verwalten. Auch sollten zwei Siegel verfertigt und in jedes Beider Namen gegraben werden, so daß in Ludwig’s Siegel Friedrich’s Name und in Friedrich’s Siegel Ludwig’s Name voranstehen sollte. Die beiden Kaiser aßen und schliefen zusammen. Der Papst wußte sich vor Erstaunen nicht zu fassen und nannte diese Freundschaft incredibilem, mirabilem (unglaublich, wunderbar).

Beide, größer als ihr Zeitalter, das ihre Tugend nicht begriff, beklagten fortan nur die Härte eines Schicksals, welches von ihnen Trennung oder gemeinsamen Untergang zu heischen schien. Als Ludwig seinem Sohne, dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, den die Heiden aus Litthauen hart bedrängten, deren wilde Schwärme weder wehrlose Greise noch Säuglinge noch Weiber schonten, Rettung sandte und selbst dahin wollte, nahm er, ehe er aus Baiern schied, Friedrich, den treuen Freund, und vertraute ihm Gemahlin, Kinder und des ganzen Herzogthums Pflege.

Weder Griechenlands noch Roms hohe Geschichten bewahren ein ähnliches Denkmal argloser Treue![1]

So war Trausnitz im Thal Zeuge der edelsten Tugenden zweier hochherziger Fürsten! In der Folge kam diese Burg in die Hände verschiedener Besitzer. Auf ihr haus’ten die berühmten Geschlechter der Wiltingen, Zenger und Spornneck und ruhen die Gebeine der Letzteren in der Pfarrkirche. Nach den Freiherren von Quentel waren die Freiherren von Hanakam, dann die Freiherren Karg von Bebenburg die letzten Besitzer, und von diesen erkaufte im Jahre 1833 König Ludwig der Erste von Baiern die Burg, um sie der Nachwelt als ehrwürdiges Denkmal zu erhalten.

Neben diesem bewahrt unsere Literatur ein noch unvergänglicheres Denkmal zu Ehren der „deutschen Treue“ in dem Gedichte, das Friedrich Schiller ihr widmete und das, in wie viel hunderttausend Händen es jetzt auch sei, doch hier, als Schluß dieses Geschichtsbildes, an seine richtigste Stelle gesetzt wird:

Um den Scepter Germaniens stritt mit Ludwig dem Baier

Friedrich aus Habsburgs Stamm, Beide gerufen zum Thron;

Aber den Austrier führt, den Jüngling, das neidische Kriegsglück

In die Fesseln des Feinds, der ihn im Kampfe bezwingt.

Mit dem Throne kauft er sich los, sein Wort muß er geben,

Für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehn;

Aber was er in Banden gelobt, kann er frei nicht erfüllen;

Siehe, da stellt’ er auf’s Neu’ willig den Banden sich dar.

Tief gerührt umhalst ihn der Feind, sie wechseln von nun an,

Wie der Freund mit dem Freund, traulich die Becher des Mahls,

Arm in Arme schlummern auf einem Lager die Fürsten,

Da noch blutiger Haß grimmig die Vetter zerfleischt.

Gegen Friederich’s Heer muß Ludwig ziehen. Zum Wächter

Baierns läßt er den Feind, den er bestreitet, zurück.

„Wahrlich! So ist’s! Es ist wirklich so! Man hat mir’s geschrieben,“

Rief der Pontifex aus, als er die Kunde vernahm.

- ↑ Wenigstens in einer Anmerkung verdient ein Beispiel deutschen Worthaltens in den Ritterkreisen derselben Zeit Erwähnung. Als es in dem Kriege der beiden Kaiser 1313 bei Eßlingen mitten im Neckar zu einem Gefecht kam, gerieth der österreichische Ritter Heinrich Schweinkenrist in die Gefangenschaft des Baiern Stephan von Gumpenberg. Dieser ließ ihn auf Ehrenwort frei, um daheim das Lösegeld zu holen, und vertraute ihm sogar sein eigenes Pferd zur Heimreise an. Der Oesterreicher ritt davon und kam zu guter Zeit richtig mit Roß und Lösegeld auf des Gumpenbergers Burg bei dem Sieger an, der natürlich, brav wie sein Kaiser, das Geld zurückwies, aber einen Freund gewonnen hatte