Die Gartenlaube (1853)/Heft 17

[177]

| No. 17. | 1853. |

Frühlingsboten.

Wo ist des Frühlings erste Spur,

Wenn der Winter noch hüllet Wald und Flur?

Welches Vöglein singt zuerst,

Welches Knösplein springt zuerst,

Früh ist das Veilchen am Bach,

Früh ist die Birke wach,

Früher noch Glöcklein im Schnee,

Schwalben in luftiger Höh.

Früher denn alle

Hell ihm entgegenschlägt;

Ist das Herz in des Busens Halle.

Kaum daß ein leiser Hauch

Will es nach altem Brauch

Gleich ihm die Stätte bereiten.

Läßt sich nicht halten, noch hüten;

Wenn kein Vöglein noch singt,

Wenn kein Gräslein noch ringt,

Steht es in vollen Blüthen.

S. in D.

Bilder aus dem Leben.

Wenige Tage nach der feierlichen Eröffnung der Chemnitz-Riesaer Staatseisenbahn herrschte in dem freundlichen Städtchen Lichtenberg eine mehr als gewöhnliche Aufregung, denn der Senator und Strumpfwirker Buttlich, Vorsteher der Bogenschützen- und Harmoniegesellschaft, welcher die Eröffnungsfahrt bis nach Dresden mitgemacht und versprochen hatte, nach zweitägigem Aufenthalt in der Residenz, wieder zurückzukehren, war, obgleich schon [178] fünf Tage vorüber, noch nicht eingetroffen, und die Mitglieder der Harmonie Lichtenbergs, welche sich von dem als einem der gemüthlichsten Gesellschafter allgemein geschätzten Senator Buttlich gar viel des Neuen und Interessanten aus dem Residenzleben versprachen, waren aus Neugierde eben so aufgeregt über die ungewöhnlich lange Abwesenheit Buttlich’s, als dies seine Gattin aus banger Besorgniß war, da diese Letztere, als der vierte Tag vorüber ohne den Gatten zurückzubringen, anfangs zwar fest entschlossen war, ihm, so wie er nur erst wieder in seinen vier Pfählen sei, derb und tüchtig den Text wegen ungebührlichen Herumtreibens zu lesen, die aber als der Morgen des fünften Tages anbrach, sich den ängstlichsten Vermuthungen hingab, und ihren Buttlich im Geiste in Dresden krank liegen sah, oder durch irgend einen andern Unfall betroffen wähnte. Um dieser quälenden Ungewißheit zu entgehen, welche von Stunde zu Stunde peinigender wurde, entschloß sich Madam Buttlich am Abend des fünften Tages, den andern Morgen in Begleitung ihres Schwagers nach Chemnitz zu fahren und von da nach Dresden zu reisen, dort aber bei allen Sicherheits- und Wohlfahrtspolizeibeamten Nachfrage wegen des abhanden gekommenen Gemahls anzustellen, die mit Hülfe der verstärkten Nachtwächterschaar gewiß nicht ohne Erfolg bleiben würden. In der Lichtenberger Harmonie dachte man aber durch die Bemerkungen des pensionirten Acciseinnehmers Wärmdich und des Postmeisters Grober aufmerksam gemacht ganz anders, und war darüber einig geworden, daß Buttlich, als Lebemann bekannt, diese Gelegenheit benutze, unbemerkt von Frau und Gevatterschaft den Genüssen der Residenzvergnügungen sich ungestört hinzugeben, da einmal nach Lichtenberg zurückgekehrt, wohl Jahre vergehen könnten, ehe es ihm wieder gelingen möchte, sich so frei und ungehemmt zu bewegen, und daß er gegenwärtig gewiß weit weniger Sehnsucht nach Frau und Verwandten in Lichtenberg fühle, als diese nach ihm.

Der fünfte Tag war vorüber. Madame Buttlich, welche alles gepackt und vorgerichtet, um die Entdeckungsreise nach Dresden anzutreten, hoffend, daß er doch noch kommen könnte, gab auch den sechsten Tag zu, als aber der siebente Tag sich zu Ende neigte und weder von Dresden noch von Chemnitz, wohin man an Verwandte geschrieben, Nachrichten über den abhanden gekommenen Ehemann eintrafen, da litt es die geängstete Gattin nicht länger in Lichtenberg, und eben im Begriff mit der Abendpost nach Chemnitz und von da mit dem Nachtzuge nach Dresden zu fahren, verbreitete sich plötzlich die Nachricht, daß Herr Buttlich mit dem Neukirchner Botenwagen zum Thore hereinfahre. Es konnte daher nicht fehlen, daß die sämmtlich mit Buttlich’s bis in’s zehnte und funfzehnte Glied verwandte Frauenwelt Lichtenbergs pflichtschuldigst auf den Beinen war, um sich zu überzeugen, daß er auch wirklich da sei, und auf welche Weise die Freude des Wiedersehens bei dem Buttlich’schen Ehepaare sich kund geben würde, während diesen Abend die Mitglieder der Harmonie sich zahlreicher als gewöhnlich einfanden, sicher darauf rechnend, daß, sobald Buttlich nicht durch ernstliches Unwohlsein zu Hause zurückgehalten, er auch nach den ersten Begrüßungen und beruhigenden Mittheilungen, aus dem Kreise der Seinigen in den Kreis der Freunde eilen würde. Und dem war auch so. Nach acht Uhr Abends, als schon Mehrere die Hoffnung aufgegeben hatten, den längst Erwarteten noch heute zu sehen, und die Anwesenden zum großen Theile sich an Scat- und Schafkopftische vertheilt hatten, trat Buttlich ein.

„Endlich!“ tönte es von allen Seiten, und die Karten wurden weggelegt.

„Endlich!“ wiederholte der Bürgermeister, und reichte dem Eintretenden die Hand, während die Uebrigen sich nach dem großen runden Räsonnirtische drängten, um Buttlich so nahe als möglich Platz zu nehmen; und gewiß, der freundliche Leser wird diesen Heißhunger der Lichtenberger nach Neuigkeiten nicht unnatürlich finden, wenn er berücksichtigt, daß dieses Städtchen eines von denjenigen ist, welche von allen Eisenbahnen und Handelsstraßen abgeschnitten, und nur durch einen Communfahrweg mit einer in Verfall gekommenen Chaussee in Verbindung stehen. –

„Ei, ei, Gevatter, sind dies zwei Tage?“ tönte es lachend von mehreren Seiten als Buttlich Platz genommen und sein scharlachrothes Sammetmützchen aufgesetzt – denn ein solches trug als Zeichen der Mitgliedschaft der Lichtenberger Harmonie jeder der Anwesenden.

„Ihr habt gut lachen“, entgegnete ernst der Gefragte. „Aber ich kann Euch versichern, zwanzig Thaler wollt’ ich darum geben, wenn ich nicht nach Dresden gefahren wäre, wenigstens will ich an diese Parthie denken, so lange ich lebe.“

„Also doch Unglück gehabt?“ frug theilnehmend der Postmeister.

„Nun gerade genug, um sobald nicht gleich wieder einen Abstecher nach der Residenz zu machen.“

„Und wie so?“ rief neugierig der Accisinspector.

„Ja, meine Herren“, entgegnete lächelnd der Senator, „das ist eine lange Geschichte, und nach überstandenem Arrest, und nun heute von der Eisenbahn- und Botenwagenfahrt müde und matt, habe ich wahrlich nicht viel Lust es mitzutheilen.“

„In Arrest, der Teufel auch!“ brummte der alte Oberförster, der zwei Stunden von Lichtenberg wohnend, alle Wochen einmal Abends in’s Städtchen kam.

„In Arrest!“ rief staunend der Bürgermeister, während dem Accisinspector vor Neugier die thönerne Pfeife aus dem Munde fiel.

„Und warum?“ fuhr Buttlich fort, absichtlich die Spannung der Freunde steigernd. „Warum?“ wiederholte er und nahm sein rothes Sammetkäppchen ab, indem er es Allen zur Beschauung hinhielt. „Nur dieses Abzeichens unserer Harmoniegesellschaft wegen.“

„Ah!“ tönte es betroffen von allen Seiten.

„Drück’ Er los, Er Sacrementer!“ lachte der alte Oberförster. „Ich komme unter acht Tagen nicht wieder in Euer Nest, und möchte es gern heute mit nach Haus bringen, was Euch passirt. Frau Wirthin, eine Bowle Punsch zur Feier der Wiederkehr unseres Landstreichers.“

„Ja, eine Bowle Punsch zur Wiederkehrfeier“, riefen alle lachend. „Aber erzählt, Buttlich.“ –

„Nun denn, es sei“, entgegnete der Bestürmte, brannte sich die lange Pfeife an und begann, nachdem er einen langen Zug aus seinem Biertöpfchen gethan: „Die Beschreibung der feierlichen Eröffnungsfahrt habt Ihr schon in allen Wochenblättern gelesen und braucht sie also von mir nicht [179] noch einmal zu hören, ich will daher der Kürze wegen nur mittheilen, von wo an in Dresden sich mein heilloses Pech anfing.“

„Es mochte gegen 11 Uhr Vormittags sein, als wir in Dresden angekommen und ich meinen Gasthof verließ, um mich in der Stadt umzusehen; da aber bis zum Mittagsessen mir noch zwei volle Stunden Zeit blieben, war mein erster Gang in einen Hutmacherladen, um meine Reisemütze mit einer anständigern Kopfbedeckung zu vertauschen, denn mit der Mütze auf dem Kopfe, dachte ich, sieht jeder daß du aus der Provinz bist, und das wollte ich vermeiden, indem ich ohnedem gezwungen war, einen Besuch beim Rentier Busch zu machen, an welchen ich einen Brief eines Chemnitzer Verwandten abzugeben hatte.“

„Merkst du was?“ zischelte der Acciseinnehmer dem Postmeister zu.

„Sobald ich meinen Pariser Filz mit 3 Thaler bezahlt, und meine Mütze in den Gasthof zurückgetragen, trat ich in eine der vielen bayrischen Bierstuben ein, die zu Dutzenden auf allen Straßen der Altstadt zu finden sind. Die, welche ich gewählt, befand sich auf der großen Brüdergasse und schien eine der nobelsten zu sein, das bemerkte ich an der Gesellschaft, welche ich hier traf und an dem Betrage meiner Zeche, denn ich hatte den Wirth derselben kaum angesehen und ein Glas Wein nebst etwas Caviar zu mir genommen, als ich auch einen halben Thaler los war. Aber gut und fein, das läßt sich nicht läugnen, war alles und eine Bedienung, na schön guten Morgen, da sind wir hier noch um 50 Jahr zurück.“

„Oha!“ brummte der Wirth der Harmonie, der im Hintergrunde des Zimmers stand und aufmerksam zuhörte.

„Nun, dachte ich, gehst du weiter und besiehst dir das neue Museum und die Zwingerruinen und dann wird es Zeit zum Essen sein. Ich stehe also auf und will fort, greife nach meinem Hute, den ich unweit meines Platzes an einen Haken gehängt, aber all die Hüte, die ich mir besah, hatten ihren Herrn und mein neuer Pariser war fort. Der Wirth, ein gewandter freundlicher Mann, der mir ansah was mir fehlte, bat mich, einige Minuten noch zu verweilen, da um diese Zeit gewöhnlich sämmtliche Gäste sich entfernten, denn nur aus Versehen könnte eine Vertauschung meines Hutes stattgefunden haben, und jedenfalls müßte doch ein Anderer dafür übrig bleiben. Mir blieb natürlich auch weiter nichts übrig, ich wartete bis der letzte Gast fort war, aber es blieb kein Hut zurück, denn der, welcher mir den Meinigen genommen hatte, hatte wahrscheinlich eine Mütze getragen, und diese auf Raub ausgehend, in die Tasche gesteckt. Verstimmt darüber, kaum eine Stunde in Dresden zu sein und auch schon bestohlen und noch dazu in so anständiger Gesellschaft, verließ ich diese Restauration und begab mich mit einer Mütze des Wirths versehen nach dem nächsten Hutmacherladen, um den zweiten Hut zu kaufen, und sendete die geborgte Mütze von meinem Gasthofe aus dem Restaurateur zurück, der, wie er mir wiederholt versichert hatte, um so unangenehmer durch diesen Vorfall berührt worden war, als seit Jahren ein Hutdiebstahl oder ein ähnlicher Gaunerstreich in seinem Lokale nicht stattgefunden.

„Doch bald hatte ich an der Table d’hôte meines Gasthofes unter heiterer Tischgesellschaft und bei einer Flasche Liebfrauenmilch die Geschichte vergessen, und im Laufe des Gesprächs mit mehreren der Anwesenden verabredet, den Nachmittag auf’s Link’sche Bad in’s Concert zu kommen, wo Musikdirector Hünerfürst mit seinem Chore spielte, und von dessen Leistungen wie es schien, ganz Dresden entzückt war. Ich dachte, i nu, das paßt, das Concert ist vor Beginn des Theaters zu Ende, und solltest du das Letztere auch heute nicht besuchen, so bleibt dir morgen noch Zeit und damit gut. Ehe wir aber noch von Tisch aufbrachen, kam zufällig das Gespräch auf das Postwesen, und mein Nachbar zur Linken, ein Hessenkass’ler äußerte so hingeworfen, daß er noch nie eine sächsische Paßkarte gesehen. Aus Höflichkeit nahm ich die Meinige aus der Brieftasche und übergab sie demselben, vertiefte mich dann noch mit meinem Nachbar zur Rechten in ein Gespräch über den Zollverband, worauf wir von unserm Industrie- und Fabrikwesen auf wollene Strümpfe und Damastwirkerei, auf Leinenwaaren und Kattundruck, auf Oesterreich und England und von da bis nach Californien und Australien auf Goldsucherei und Mord und Todtschlag kamen, dann uns aber in recht rosiger Laune trennten, denn der ersten Flasche Liebfrauenmilch war eine zweite nachgefolgt, und ich fühlte bereits, daß ich im besten Zuge war, einen Haarbeutel zu erhalten, denn ich fing an mit der Zunge anzustoßen und erblickte, als ich von meinem Nachbar auf Wiedersehen Adieu nahm in dessen Gesicht statt einer Nase zwei, und statt zwei Augen vier.

„Um den Nachmittag nicht zu verschlafen, eilte ich, wieder auf die Straße zu kommen und traf nach einem stundenlangen Spaziergange Punkt 3 Uhr auf dem Bade ein. Aber einen Platz dort erlangen zu können, dazu war keine Aussicht, denn obgleich es ein gewöhnlicher Wochentag war, so stand und saß doch alles Kopf an Kopf bis an die Thüren des Saales, der übrigens nebenbei gesagt, unserm Schießhaussaale nicht das Wasser reicht.“

„Was, so ein Saal in der Residenz sollte nicht dem Unsrigen hier gleich kommen?“ frug der Webermeister und Stadtverordnetenvorstand Giltnisch.

„Ja, Buttlich hat recht“, bekräftigte der Postmeister dessen Urtheil. „Dresden hat keinen einzigen zweckmäßigen und schönen Saal auf alle den Restaurationen, die zu den besuchtesten Concertorten gehören. Nichts als Lerchengebauer und Flickwerk.“

„Wie gesagt“, fuhr Buttlich fort, „es war gestopft voll, und aller Augen waren nach der Musik gerichtet, und dabei herrschte eine Stille wie in der Kirche. Aber wahr ist es, schöner und graziöser kann man aber auch kein Concert, wie man sie auf öffentlichen Orten großer Städte hört, vortragen hören, als hier die Leistungen dieses Hugo Hünerfürst’s und seines Chors. Und die Damenwelt hättet ihr betrachten sollen, alle Blicke der Augen so vieler Schönen hingen an des Directors Violinenbogen und Tactbewegungen, der aber dirigirte ernst und ruhig; aber merken mochte er es wohl, daß er so aufmerksam beobachtet wurde, denn er lächelte manchmal verstohlen nach dieser oder jener Gegend des Saales hin, nur wollte mir die Stille auf die Länge der Zeit bei diesem Concerte nicht gefallen, denn wo man Cigarren raucht und Kaffee und Bier trinkt, da halte ich nicht gern lange Ruhe, aber hier mußte ich, denn als ich einige Male während des Spiels mit meinem Nachbar zu sprechen begann, da tönte es rechts [180] und links um mich: bscht, bscht, Ruhe, und das gefiel mir gleich gar nicht; ich drückte mich daher noch vor Schluß des Concerts, denn sonst hätten sie mir vielleicht auch noch das Niesen verboten, und wanderte allein dem Waldschlößchen zu, da es mir nicht möglich gewesen war, einen meiner Tischgenossen unter dieser von Tabakwolken umhüllten Menschenmasse zu entdecken.

„Kommt’s denn nicht bald schlimmer?“ frug gähnend der alte Oberförster, dem die Geschichte anfing langweilig zu werden.

Das glückliche Thal.

Californien, das zweite große Goldgefilde, das nach der Entdeckung Amerikas entdeckt worden ist, ist ein Land der Wunder und des Fortschritts. Noch im Anfange dieses Jahrhunderts gehörten mehrere Menschenalter dazu, um eine Stadt oder wohl gar einen Staat zu gründen. Aber auf den Rädern der Dampfkraft geht der Wagen der Industrie so schnell, als Jahrhunderte zu Jahren, Jahre zu Tagen werden, zumal seit der Dampf zugleich die entferntesten Erdtheile in die bequemste und schnellste Verbindung bringt. England und Amerika legten auf diesen Dampfrädern während des letzten Vierteljahrhunderts einen Weg zurück, wozu früher drei ganze Jahrhunderte nicht gereicht haben würden.

Die Entdeckung des Goldes in Californien und Australien beschleunigte dieses Rennen und Laufen zu einem fieberhaften Rasen und Raufen in Industrie und Handel. In diesem fieberhaften Golddurste ward es den Engländern und Amerikanern, oder wie man sie zusammen nennt, den Angel-Sachsen – möglich, unglaubliche Wunder zu thun. Für den nüchternen Verstand haben ihre Thaten beinahe etwas Wahnsinniges und Dämonisches, als hätt’ ihnen der Teufel des Mittelalters geholfen, der sich es zuweilen, um eine Seele zu gewinnen, ungeheuer sauer werden ließ und z. B. einmal vor einem mit vier Pferden bespannten Wagen das Pflaster aufriß und es hinter ihm sogleich wieder zumachte, während die Pferde im vollen Carriere über die lockere Erde liefen. Die Angel-Sachsen haben in Californien und Australien mit Indiern, Chinesen und Vertretern aller Nationen der Erde ein goldenes Zeitalter eröffnet, welches das Unterste thatsächlich zu oberst zu kehren und die Weltgeschichte zu unseren Gegenfüßlern entführen zu wollen scheint. Dort ist freilich Alles zu golden, als daß sie, die sich immer viel mit Eisen, Blei, Schwefel, Kohlen und Salpeter abgab, es lange aushalten könnte, wenn sie hinzöge. Auch geht dort Alles zu schnell, als daß man’s noch Geschichte nennen [181] dürfte. Das Gold regt zu sehr auf, macht zu luxuriös und entnervt und entsittlicht zu massenhaft, als daß man berechtigt wäre, große Hoffnungen auf diese goldenen Länder zu bauen, oder auf diese Städte, die über Nacht aus der Erde hervorzuspringen scheinen.

Wo einst der Indianer in wilden Bergen und Thälern jagte oder der schlaue Jesuit aus seinem Eulenneste hervor Gift für Gold verkaufte, wimmelt jetzt in hingezauberten Städten eine rastlos, heißblutige Masse, ein furchtbares Gemisch aller Völker und Stände und bauen Städte in einem Jahre mitten in Berge und Sümpfe hinein, die sich wie auf Zauberwort in fruchtbare Ebenen verwandeln. Die Städte Californiens sind von gestern, brennen heute ab und stehen morgen wieder da schöner, größer und prächtiger.

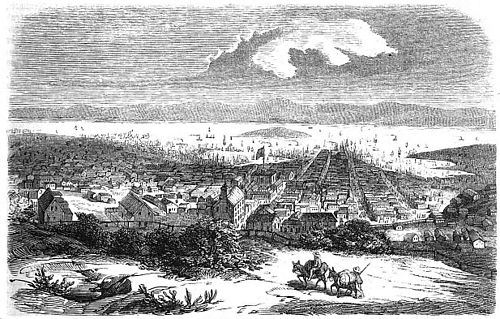

Wir sehen nur auf San Francisco, die Hauptstadt Californiens. Sie ist erst vier Jahre alt und dabei so fabelhaft groß und reich, wie kaum eine Stadt Europas, die schon vor Christi Geburt groß war. San Francisco ist noch dazu während dieser vier Jahre mehrmals durch Feuer, Pestilenz, Anarchie und Verbrechen aller Art zerstört und entvölkert worden, aber sie blüht, sie breitet sich immer üppiger aus und ist schon jetzt ein zweites New-York, das New-York des stillen Oceans auf der andern Seite Amerikas.

Nichts, was wir von dem fabelhaften Gedeihen dieser Stadt je gehört haben, giebt einen lebhafteren Begriff von ihrer Entwickelung als zwei Ansichten, die eine ein Bild derselben von 1849, die andere von 1852.

„Das glückliche Thal“, wie 1849 noch der Mittelpunkt von San Francisco hieß, war damals fast nur von den rohesten Goldsuchern bewohnt, die in ganz gewöhnlichen Zelten ihre Schlafstellen, ihre Küchen und Speisekammern, ihre Putzzimmer und etwaigen Viehställe brüderlich vereinigten. Sie bestanden in mehreren Gesellschaften zu gegenseitigem Schutz und gemeinschaftlichem Gewinn und Verlust, communistisch-kleinen „Staaten“. Das Thal lag zwischen öden, zum Theil sehr hohen und breiten Hügeln und dem Meere, und gewährte mit allen seinen „Staaten“ keinen andern Anblick, als den im ersten Bilde versinnlichten. Drei Jahre später waren alle die Hügel und Thäler und Zelte verschwunden, in eine große Ebene verwandelt und mehrmals mit ganzen Straßen und Stadttheilen, zum Theil mit den prächtigsten Palästen, bebaut worden. Wo noch vor drei Jahren das unruhige Meer mit bodenlosem Dünensande spielte, erheben sich jetzt feste, stolze Straßen mit steinernen Palastreihen, ungeheuern Vorrathshäusern und En-gros-Geschäften mit Welthandel. Die Straßen wimmeln von Fuhrwerken und Fußgängern aller Farben und Formen. Alles entstand so schnell, wie der Milton’sche Palast (im „verlornen Paradiese“), mit welchem es in einer Beziehung, wir meinen hinsichtlich seiner gigantischen Laster – auch eine große Aehnlichkeit haben soll.

Mit dem schnellen Anwachsen der Bevölkerung ward es nothwendig, die Natur durch Kunst zu unterwerfen. Hügel und Thäler waren Hindernisse des Verkehrs; so beschloß man denn die Wege zu ebenen. Wer beschloß es? „Behörden“ gab’s nicht, Jeder machte was er wollte, und da, wo der Dieb gestohlen hatte, wurde er auch ohne viele Complimente aufgehangen, so daß von jeher dort eine größere Sicherheit des Eigenthums herrschte, als irgendwo. Ein bedeutendes Kaufmannshaus, das sich große Strecken am Ufer zugeeignet hatte, ließ im December 1849 [182] aus eignem Interesse die ersten Spatenstiche thun. Sofort machten’s ihm andere speculative Leute auch „im eigenen Interesse“ nach, und so ward das Berge-Versetzen bald ärger, als jemals bei „Gläubigen“. Man grub fort bis heute, aber nicht immer mit schwachen Menschenhänden.

Im Jahre 1850 kam ein Gasthausbesitzer, der sich vor Gold kaum mehr retten konnte (es war und ist Mode den mühsamen Goldgewinn oft in einer Nacht durchzubringen) auf den Gedanken, einen Vergnügungspalast im großartigsten Maßstabe bauen zu lassen. Er ließ deshalb auf einem der Hügel den Raum dazu ausgraben und den Feenpalast in die Höhe steigen. Er nannte ihn „The Oriental Hotel“. Er steht noch so da, wie wir ihn auf dem zweiten Bilde sehen, freilich aber ohne Hügel ringsum, die nun mit Dampf zu verschwinden anfingen. Das Werk des trägen Spatens wurde bald aufgegeben und für Massen von Gold Dampf aus eisernen Ungeheuern angestellt, das Werk des „Glaubens“ zu verrichten. Im April 1851 fing die erste derartige Berge abtragende und Thäler ausfüllende Dampfmaschine, genannt „the steam paddy“ (Dampf-Wegbahner) zu arbeiten an. Auf ihren Rädern wühlte sie verzweifelt in die Berge hinein, Steine, Staub und Erde hinter sich schleudernd und auf Wagen ladend, die auf Eisenschienen, von Pferden gezogen, die Höhen in Thäler stürzten.

So verschwanden die Hügel in allen Richtungen und mit ihnen „das glückliche Thal“, das um alle Schätze californischen Goldes nicht bleiben mochte, vielleicht auch, weil Glück und Gold sich innerlich nur selten vertragen sollen. Selbst die Gestade des allmächtigen Meers wurden weit zurückgetrieben, und ihm tüchtige Streifen für stolze Straßen abgerungen, so daß, was früher dicht am Wasser lag, schon beinahe mitten in die Stadt gehört. Da liegt nun San Francisco – eine ungeheuere Stadt in kahler Ebene, eine Mischung von weißen, schwarzen, braunen, rothen, grünen, gelben und blauangelaufenen Menschen, ein unendliches Gewirr von Straßen, Läden, Waarenschuppen, Wohnhäusern, Palästen und namentlich amerikanischen Hotels, diesen Zerstörern der „Heimath“ und aller ihrer Reihe von fröhlichen Kindern, gemüthlichen Frauen, traulichem Kaminfeuer und dem lebenwarmen Feuer, das Liebe und Freude in die Mengen der Angehörigen treibt, wenn der liebe Papa vom Geschäfte zurückkömmt und dann ohne Weiteres gegessen und geplaudert werden kann.

Spanische Reisebriefe.

Auf spanischem Boden wäre ich nun. Aber ich kann nicht sagen, daß ich mich bis jetzt sehr behaglich auf ihm fühlte – denn mich friert, und indem ich dies schreibe, habe ich meine Filzstiefeln übergezogen und meine Reisedecke umgehängt; und doch habe ich heute hunderte von fruchtbeladenen Citronen- und Orangenbäumen gesehen, von denen die Gärten vor meinem Hause voll sind. Doch lassen Sie sich mit einigen Worten erzählen, wie ich hierher gekommen bin.

Der Bareino geruhete seine Abfahrt um einen Tag zu verschieben, wahrscheinlich weil sich noch zu wenig Reisende gemeldet hatten. Also erst am 12. März früh 7 Uhr betrat ich in meinem Leben das erste Seedampfboot; doch erst nach 2 Stunden wurden die Anker gehoben. Den Genuß des Rückblicks auf die malerische Küste und den Mastenwald des Hafens von Marseille mußte ich mir durch einige Ueberwindung erkaufen, denn das Schwanken des Bootes ließ den Horizont bald über bald unter der Brustwehr des Verdecks erscheinen, was mir einen Uebles vorbedeutenden Schwindel verursachte. Das wird gut werden, dachte ich. Doch nein; nachdem wir nach 26stündiger fast stürmischer Fahrt in Barcelona landeten, war ich meines Wissens der einzige Passagier, der nicht seekrank geworden war, und ich strich beim Frühstücke in der Cajüte die Beglückwünschungen deshalb als einen schuldigen Tribut mit einem gewissen Stolz ein. Ich war daher auch so ziemlich der Einzige, dem das vortreffliche Frühstück mundete.

Während meine ächzenden oder endlich zur Ruhe gekommenen Reisegefährten in ihren Kojen lagen, machte ich mich vor dem Grauen des Tages munter und frisch aus der meinigen, um auf dem Verdeck nach her spanischen Küste auszuschauen. Sie lag in phantastischen Bergumrissen bereits ziemlich nahe vor mir und über allen ragte das schneeweiße Haupt des Monserrate hervor. Ich war von einem heiligen Grausen erfüllt. Um mich wogte, von den Schaufelrädern gepeitscht, das weite schwarze Meer, dessen Murmeln nach dem zischenden Brausen des Abends mir wie das halblaute Brummen in den Bart eines zur Ruhe gebrachten Zänkers vorgekommen sein würde, wenn dieser Vergleich des gewaltigen Elementes würdig wäre. Ueber mir funkelten am wolkenlosen Himmel die Sterne, unter denen meinem unkundigen Auge am südlichen Horizonte dennoch einige neue Sternbilder auffielen. Gleicherweise sah ich den Polarstern tiefer, als zu Hause – dies brachte mir in diesem feierlichem Augenblicke, der es mir war, mein Fernsein von der Heimath und den Meinigen zu recht tiefem ernsten Bewußtsein. Als wir aus der Höhe von Mátaro angekommen waren, malte der eben dort abgehende Eisenbahnzug seine waagerechte weiße Dampflinie auf der Küste und wir konnten sie fast bis Barcelona verfolgen, wo wir erst eine Stunde später als er ankommen mochten.

Von Marseille kommend, macht Barcelona als Hafen keinen großen Eindruck. Aber sehr freundlich ist sein landschaftliches Bild. Auf einer Landzunge, die den Hafen bildet, breitet sich rechts das neue Barcelona mit seinen schnurgeraden [183] niedrigen Häuserreihen aus; links erhebt sich der malerische Berg des Monjuy mit seinem Castell und zwischen beiden liegt die rührige, gewerbereiche Hauptstadt von Catalonien. Ich bezog die Fonda de las cuatro naciones als fünfte; denn schwerlich wird die deutsche eine der vier gemeinten Nationen sein. Ich war also wie überall das fünfte deutsche Rad am Wagen der Nationalität. Doch nach einer Stunde fühlte ich mich geborgen unter der Obhut der liebenswürdigsten Bewillkommnung eines Landsmannes, des Herrn v. Gülich, Secretairs des preußischen Generalconsulates, der mich schon erwartet hatte, da er von meinem Reiseunternehmen in der Cölnischen Zeitung gelesen hatte. So etwas thut wohl. Es ist mir eine Pflicht, meinen Dank dafür öffentlich auszusprechen. Möchten alle Consularbeamte dem Herrn v. Gülich gleichen!

Es war Sonntag. Auf der Rambla, an der mein Gasthof liegt, wogten viele Tausende von Spaziergängern einher. Nach ihrem Putz zu schließen, ist, was sich nur immer mehr bestätigte, Barcelona ein Gemisch von Französisch und Spanisch. Die Frauen gingen eben so häufig, wenn nicht noch häufiger, nach der französischen Mode gekleidet, wie nach der unendlich viel schönern spanischen. Die Mantilla, meist schwarz, doch auch weiß, habe ich mir anders gedacht. Sie ist ein langer, nicht eben schmaler Shawl von Seide mit breiter Spitzeneinfassung, oder auch ganz von Spitzen. Er wird über den Kopf gelegt und mit 2 großen Nadeln an den Zopf gesteckt, jedoch so, daß die Spitzeneinfassung zurückgeschlagen oder als Schleier über das Gesicht heruntergelassen werden kann. Ich glaubte über die berühmte „Mantilla“ diese modistische Notiz den schönen Leserinnen der Gartenlaube schuldig zu sein. Anfangs lachte ich noch über die Männer, welche im warmen Sonnenschein ihren langen Mantel, den einen Zipfel über die linke Schulter geworfen, trugen. Heute beneide ich sie darum. Die nahen Pyrenäen blasen recht kalt herunter. Mitten unter der geputzten Gesellschaft schritten die malerischen Gestalten der Landleute und Arbeiter einher, in die „Manta“ gehüllt, ein großes Tuch, was sie mantelähnlich über die Schultern schlagen. Sie ist meist roth mit andersfarbigen Streifen. Am meisten fielen mir einige Männer auf, die ich in einer Pyrenäenschlucht für Räuber gehalten haben würde. Sie trugen blaue Jacken und Mäntel, rothgefüttert, mit weißen Borden besetzt, kurze Beinkleider, Gamaschen und Sandalen, und waren außer einer Flinte und einem Degen mit einem Dolche im rothen Gürtel bewaffnet. Die breite Krämpe ihres Hutes war an einer Seite emporgeklappt. Die Leute sind aber das Gegentheil dessen, wofür wir sie halten würden. Es waren Mojos de la Escuadra, Landjäger, welche organisirt und besoldet, aber Bürger sind. Sie üben den Sicherheitsdienst auf dem platten Lande aus.

Am folgenden Tage machte ich in Begleitung eines jungen Deutschen, der seit einigen Jahren Spanien bereist, einen Ausflug in das nahe Gebirge, welches gegen Westen das Thal des Llobregat begrenzt. Wir kamen in die reizend gelegene Ortschaft Gracia, wo viele reiche Barcelonesen Landgüter haben. Was mich schon vorher bei einer Besteigung des Monjuy in hohem Grade interessirte, das fand ich hier in dem durch den unermüdlichen catalonischen Fleiß urbar gemachten Boden noch viel großartiger, nämlich die Garteneinfriedigungen mit riesigen Agave- und Cactus-Hecken. Es ist für den nordischen Naturforscher noch mehr als für den in der Kenntniß der Natur Unbewanderten ein hoher Genuß, in ihrem Vaterlande die Pflanzen in üppiger Entfaltung zu sehen, von denen er daheim nur verkümmerte Zwerge kannte. Namentlich sind es die colossalen Cactusbäume, denn man kann sie wohl so nennen, was uns Nordländer fesselt. Wert über mannshoch recken sie, ihre über schuhlangen eirunden Glieder aneinander reihend, ihre bizarren Gestalten zwischen den ungeheuren Agave-Blättern empor und bilden mit diesen eine zwar durchsichtige, aber völlig undurchdringliche Hecke. Die abgestorbenen Agave-Blätter legen sich zurück auf den Boden und vertrocknen zu festen, holzigen Mumien. Unter ihnen ist das Versteck der Insecten und Schnecken. Es war mir unmöglich, die harten, stachligen Dinger zu beseitigen, um nach letzteren zu suchen. Unter ihnen liegen sie geborgen wie hinter Mauern und Wällen, und der Sammler muß geduldig warten, bis sie die Sonne hervorlockt. Einen eigenthümlichen, fast möchte ich sagen, unbeschreiblichen Eindruck machte auf mich ein Weizenfeld, welches mit einer Agave-, oder wie man sie gewöhnlich fälschlich nennt, Aloe-Hecke eingezäunt war. Unser heimathlicher Weizen in dieser Nachbarschaft! Es wird Manchem sonderbar erscheinen, aber mir kam es dennoch so vor, als wenn die nüchterne, nordische Getreidepflanze der südlichen Agave allen ihren Zauber nehme. Von weitem sah die Agave-Hecke wie ein riesenhafter Rasenstreifen aus. Sie, wie die Opuntia - wie diese Cactusart genauer zu benennen ist - muß man auf felsigen Abhängen oder verfallenen Mauern sehen, wie ich sie nachher sah, um ein richtiges Bild von ihrem Wesen zu erhalten. Die untersten Stammglieder der Opuntia sah ich da schenkeldick und die Blätter der Agave fast mannshoch, nicht mehr so elegant in strahliger Rankung gestellt, wie in der Jugend und an unseren schwächlichen Gewächshaus-Exemplaren, sondern zurückgebogen und von den Winden kraus durcheinander geweht, wie die Blätter eines riesenmäßigen Grasstockes. - Und doch ist das hier bei Barcelona nur noch ein schwacher Anfang gegen das, was diese europäischen Pflanzencolosse mehr im Süden Spaniens erreichen! In den so bewachten Weingärten standen zahlreiche Johannisbrodbäume (Algarroba), - sie ähneln einigermaßen den Wallnußbäumen - deren süße Schoten hier als Viehfutter benutzt werden, während sie bei uns den Kindern eine Lieblingsnäscherei sind. Auf einigen niedrigen Citronenbäumen eines kleinen Weingartens, der sehr armen Leuten gehören mochte waren - o des Kontrastes! - zerfetzte Windeln zum Trocknen aufgelegt, unter denen die goldenen Früchte hervorblinkten; daneben stand ein Orangenbaum, mit Früchten überladen, von denen einige abgefallen und den Abhang hinabgerollt waren. Niemand nahm sich die Mühe, sie aufzulesen. Und alle diese goldene Pracht stand in einer Einöde! Denn alle Bäume, die kein immergrünendes Laub haben, waren noch ohne Blätter, der karge Rasen noch ohne Blumen; fast nur unser heimisches Gänseblümchen war erst da; außer ihm einige prachtvolle, von giftigem Milchsaft strotzende Wolfsmilcharten, deren ich fünf verschiedene Arten fand, eine von ausnehmender Schönheit.

So war denn recht eigentlich der Gruß der spanischen Flora, den ich erhielt, ein neckender. Sie lächelte mir [184] aus ihren goldenen Hesperidenfrüchten zu und fröstelte mich an aus den laublosen Kronen ihrer Bäume. In Gracia erhielten wir zu unserm Mittagsessen eine frisch vom nahen Baume gepflückte Citrone – und jetzt vermisse ich bitter in meinem Zimmer den Ofen, denn nicht einmal Camine giebt es mehr in Barcelona. Man kann daher vielleicht eben so wie hinsichtlich der Sitten auch hinsichtlich des Klimas Barcelona einen Grenzort nennen. Wir Deutschen führen gegen den Winter den offenen Vertheidigungskampf mit allen Waffen, vom Ofen und den Winterfenstern bis zu den Pelzhandschuhen und Müffen. Der Barcelonese lebt mit ihm im Guerillakrieg der persönlichen Vertheidigung, durch seine Kleidung allein. Gegen den Sommer ist das Verhältnis umgekehrt. Die wenigen aber großen Fenster der spanischen Häuser wehren der Hitze das Eindringen durch innere Läden und äußere Jalousien; die stets mit Backsteinen getäfelten Fußböden der Zimmer und die engen dunkeln Gänge der Häuser haben denselben Zweck. Wir haben fast nur die leichten Kleider dafür, und bedürfen auch nichts weiter.

Es wird Sie wundern, wenn ich Ihnen erzähle, daß ich gestern, am Palmsonntage, in Pedralbes auf einem südlichen nicht über 400 Fuß hohen Abhange im Schatten der Häuser trotz des sonnenhellen Himmels dickes Eis auf den Pfützen fand. Ueberhaupt ergeht fast aus ganz Spanien die Klage über einen ganz ungewöhnlich strengen Nachwinter. Daher sahen mich die Catalonier eher neidisch als verwunderungsvoll im Pelze auf der Rambla muralla del mar spazieren gehen. Mag der spanische Lenz, den ich in Valencia zu finden hoffe, auch fast tropische Ueppigkeit und glühende Blüthenpracht entfalten, – ein Reiz des deutschen Frühjahrs fehlt ihm dennoch; es ist die völlige Wiedergeburt aus winterlichem Todesschlafe. Die vielen immergrünen Bäume und Sträucher lassen ihn nur Lücken ausfüllen. Es ist nur eine Vervollständigung, keine junge neue Schöpfung. Wenn die auch bei uns vorkommenden Pappeln, Ulmen, Akazien und einige andere nicht immergrünen Bäume, die jetzt hier noch so kahl und todt dastehen, maßgebend sein müssen, so ist hier heute noch Winter. Und doch blühen die Wicken- und Pferdebohnenfelder und der Weizen ist dem Schossen nahe. Es fehlt hier die Ueberraschung, das Gefühl der Erlösung aus der Fessel des Winters.

Gesundheits-Regeln.

Aus einem früheren Aufsatze über die Athmungsorgane hat der Leser ersehen, daß der Zweck des Athmens das Einführen vom Sauerstoff der atmosphärischen Luft in die Lungen und in das Blut, sowie das Ausführen von Kohlensäure aus dem Blute und aus dem Körper ist; daß ferner zur Erreichung dieses Zweckes atmosphärische Luft und Athmungsorgane nöthig sind. Dieser Austausch von Sauerstoff und Kohlensäure beim Athmen stellt nun aber blos den Anfang und das Ende eines äußerst wichtigen, das Leben unterhaltenden Prozesses dar. Denn der durch das Einathmen in das Blut eingeführte Sauerstoff, dessen erste Wirkung in einer Umänderung der dunklen Röthe des Blutes in eine helle besteht, wirkt während seines Umlaufes mit dem Blute theils auf die guten Bestandtheile desselben fortbildend, indem er dieselben zum Uebergange in die Körpersubstanz (zur Verjüngung derselben) tauglich macht, theils auf die schlechten und überflüssigen fettigen Blutbestandtheile zerstörend, verbrennend, so daß dieselben nun leichter aus dem Körper entfernt werden können. Bei dieser Einwirkung des Sauerstoffs auf die Blutbestandtheile (d. i. eine Verbrennung) entwickelt sich aber zuvörderst Wärme, welche als Eigenwärme oder thierische Wärme (28–30° R.) dem Körper zum Leben unentbehrlich ist; sodann gehen aus dieser Verbrennung Ausscheidungsstoffe hervor, unter denen Kohlensäure und Wasser obenan stehen. Stoffe, welche zum größten Theile in der Lunge aus dem Blute wieder ausgeschieden und durch das Ausathmen aus dem Körper entfernt werden. Aber nicht genug, daß durch das Athmen das Blut fortwährend in gutem Zustande erhalten wird, so wirkt dieser Prozeß auch noch befördernd auf den Blutumlauf und auf den Speisesaftfluß. Beim Einathmen wird nämlich nicht blos, wie in einem Blasebalg, Luft in die Brust hineingezogen, sondern zugleich auch Blut und Speisesaft (die Lymphe) in den großen Adern, auf ähnliche Weise etwa wie Flüssigkeit in eine Spritze beim Aufziehen des Stempels eingesogen wird. Durch das Ausathmen wird dann nicht blos ein Theil der Luft aus den Lungen heraus getrieben, sondern auch Blut aus Lunge und Brustkasten gedrückt. Ist also der Athmungsprozeß nicht in der gehörigen Ordnung, so kann das Einnehmen von Sauerstoff und Ausgeben von Kohlensäure, sonach das Verjüngen und Reinigen des Blutes, sowie die Wärmeentwicklung und der Kreislauf des Blutes, kurz der richtige Stoffwechsel im Blute und Körper, das gesunde Leben, nicht in der gehörigen Ordnung vor sich gehen. Dies ist aber leider bei den meisten Menschen der Fall und fast die Hälfte der Menschheit stirbt an Krankheiten der Athmungsorgane, besonders an Lungenschwindsucht. Forschest Du nach der Ursache dieses so verbreiteten Leidwesens, so wirst Du als solche sehr oft Verstöße gegen die Gesetze des Athmens finden, die größtentheils aus Unkenntniß des menschlichen Körpers und der in ihm wirkenden Gesetze veranlaßt werden. Wenn der Mensch sich doch selbst und seinen Wohnplatz, die Erde, gehörig kennen lernen wollte, wie anders würde es da in jeder Beziehung um uns aussehen! Lies deshalb, lieber Leser, das Folgende mit Aufmerksamkeit und nimm’ Dir’s zu Herzen.

1) Die erste Bedingung zum richtigen Athmen und Gesundbleiben der Athmungsorgane ist eine gute atmosphärische [185] Luft. Gut und rein ist aber die Luft dann, wenn sie neben ihren regelmäßigen und in der gesetzlichen Menge vorhandenen Bestandtheilen (d. h. Stickstoff, Sauerstoff, etwas Wasser in Gas- oder Dunstform und eine äußerst geringe Menge Kohlensäuregas) nicht auch noch andere Stoffe zufällig enthält, welche entweder die Athmungsorgane krank machen, oder das Blut verderben können, und wenn von ihren constanten Bestandtheilen einzelne nicht in widernatürlich großer oder geringer Menge vorhanden sind. Die gewöhnlichste und schädlichste Verunreinigung der Luft ist die mit einer größern Menge von Kohlensäure. Dieses Gas häuft sich am leichtesten in verschlossenen kleinen Räumen dann an, wenn in denselben viele Menschen und Thiere athmen (welche ja Kohlensäure ausathmen). Diese ausgeathmete Luft ist aber auch deshalb noch für den Körper sehr gefährlich, weil sie neben der schädlichen Kohlensäure verschiedene schlechte Ausdünstungsstoffe enthält, welche eine Verderbniß des Blutes herbeizuführen (z. B. Typhus) im Stande sind. Darum müssen vor Allem die Schul- und Arbeitsstuben sehr geräumig und gut ventilirt sein, nicht mit Kindern und Arbeitern überfüllt und öfters gelüftet werden. Die größte Rücksicht aber ist in Familien auf die Schlafzimmer zu nehmen, weil im Schlafe das Athmen am regelmäßigsten vor sich geht. Ein gesundes Schlafzimmer muß geräumig, hell, sonnig und luftig sein und den Tag über gehörig gelüftet, nicht zum Trocknenplatz für kleine Kinderwäsche, nicht als Aufbewahrungsort schmutziger Kleidungsstücke und dgl. benutzt werden. Größere Mengen von Kohlensäure dünsten auch an manchen Stellen der Erdoberfläche aus (d. s. Mofetten, gewöhnlich in der Nähe von erloschenen oder noch thätigen Vulkanen), sie bilden sich ferner in Kellern mit gährendem Weine oder in Gruben (besonders aus Kohlenflötzen), in Kalköfen und Brauereien, überhaupt beim Verbrennen unserer gewöhnlichen Brennmaterialien, sowie bei der Gährung und Fäulniß organischer Körper. – Eine andere sehr gefährliche Gasart ist ferner das Kohlenoxydgas (Kohlendunst, Kohlengas), was sich besonders leicht beim unvollkommnen und langsamen Verbrennen (mit erstickter Flamme) von Kohlen bildet und schon oft Schlafenden den Tod gebracht hat, zumal wenn vor Schlafengehen die Ofenklappe geschlossen wurde. Bei unserer jetzigen Heizung mit Kohlen ist demnach ganz besonders auf gut ziehende Oefen zu sehen und einfaches Feuern auf Kohlenpfannen, Becken, Töpfen u. dgl., besonders in Schlafstuben, ist ganz verwerflich. – Das Kohlenwasserstoffgas entwickelt sich in Sümpfen als Sumpfluft, welche leicht bösartige Fieber (Wechselfieber) erzeugt, und stellt in Schachten die sogenannten schlagenden Wetter oder feurigen Schwaden dar. – Schwefelwasserstoffgas und die sogenannten Cloakengase, welche nach faulen Eiern und stechend scharf riechen, können das Leben unvorsichtiger Cloaken-Arbeiter sehr schnell endigen, aber auch langsam bei schlechter Einrichtung der Abtritte, zumal wenn dieselben in der Nähe der Schlafzimmer ihre Lage haben, die Gesundheit untergraben, weshalb dieser Einrichtung mehr Aufmerksamkeit zu schenken ist, als dies gewöhnlich geschieht. – Die sogenannten sauren und scharfen Dämpfe, aus Salpeter und salpetriger, sowie schwefliger Säure, aus Chlor, Brom, Ammoniak, Phosphor u. s. w., sind natürlich ebenso wie Arsenik-, Blei- und Quecksilberdämpfe äußerst nachtheilig für die Gesundheit und müssen soviel als nur immer möglich vom Eindringen in die Lunge abgehalten werden. Deshalb sollte jeder Arbeiter, welcher mit irgend einem mineralischen oder organischen Stoffe häufig umzugehen hat, sich gehörig über dessen Einwirkung auf den menschlichen Körper unterrichten lassen. – Was das Einathmen von feinem Staub betrifft, so ist dies zwar nicht so gefährlich wie das von den vorhergenannten Stoffen, allein es bringt doch auch und insofern Nachtheil, als durch die reizende Einwirkung des Staubes, zumal wenn derselbe scharf, giftig und sehr hart ist, die Athmungsorgane leicht erkranken können.

Die freie Luft ist das Hauptmittel zur Erhaltung der Gesundheit, die freie Luft ist es auch, welche die Heilung der meisten Krankheiten unterstützt und der die Bäder, die Kaltwasserheilanstalten und die Reisen u. s. w., zum allergrößten Theile ihre günstige Wirkung auf Kranke verdanken. Der Mangel freier Luft dagegen in engen, finstern (besonders Hof-) Wohnungen, in niedrigen mit Menschen überfüllten Räumen, in dunklen Geschäfts- und Arbeitslocalen, in schmutzigen Hütten oder Kellern, der ist es, welcher allmälig ein unheilbares Siechthum erzeugt. Leider ist es nur zu gewiß, daß die unendliche Mehrzahl der Menschen, selbst in civilisirten und wohlhabenden Ländern den größten Theil des Lebens in Wohnungen, Kinderstuben, Arbeitsstätten und Schlafzimmern zubringt, welche geradezu als positiv nachtheilig für die Gesundheit bezeichnet werden müssen. Dieser Nachtheil wird aber noch dadurch bedeutend erhöht, daß die meisten Bewohner solcher ungesunden Localitäten die nöthige Körperbewegung vernachlässigen und endlich in eine krankhafte Trägheit des Körpers und Geistes verfallen. Am meisten leiden die Kinder durch den Mangel an freier Luft (im Hause und in der Schule); bei ihnen kommt dadurch sehr bald Blutarmuth und Bleichsucht, Scrophulose, Schwindsucht und Verkrüppelung in Folge der Knochenerweichung (Rhachitis oder englischen Krankheit) zu Stande. Ein Hauptgesetz für jeden Menschen ist es daher: so oft als möglich die freie Luft zu genießen, natürlich mit der Vorsicht, dabei große Hitze und Kälte, rauhe Winde und Luftzug, Nässe und Staub zu vermeiden. Von der größten Wichtigkeit ist aber der Genuß der freien Luft für Kinder und Kranke (Reconvalescenten), sowie für solche Erwachsene, welche eine sitzende Lebensweise zu führen pflegen und in ihrer Wohnung der freien Luft entbehren. Gesteigert wird der Vortheil des Luftgenusses dann um ein Bedeutendes, wenn man im Freien mäßige Körperbewegungen vornimmt und dabei langsam, kräftig und tief ein- und ausathmet, weil dadurch der Blutlauf befördert wird.

2) Eine andere Bedingung zum gehörigen Vonstattengehen des Athmens sind gute Athmungsorgane. Von diesen Organen werden aber gerade die wichtigsten, nämlich der Brustkasten mit seinen Muskeln und die Lungen, am meisten in ihrem Baue und in ihrer Thätigkeit von Seiten des Menschen beeinträchtigt. – Was den Brustkasten oder Thorax betrifft, dessen Höhle mit Hülfe der Athmungsmuskeln einem Blasebalge gleich erweitert und verengert werden kann, so wird derselbe sehr häufig in der Entwicklung seiner Weite gehemmt und zwar gewöhnlich schon von Geburt an, nämlich: durch festes Einwickeln des Säuglings; beim weiblichen Geschlechte durch das Schnürleib, [186] durch straffes Binden der Unterröcksbänder und enge Kleider; beim Manne durch enge Westen und Hosenbunde, durch Uniformen und Riemenzeug. Es wird sodann auch so gut wie nichts zum Weitmachen der Brust gethan, obschon dies sehr leicht durch zweckmäßiges Turnen und kräftiges Athmen zu ermöglichen ist. Auch die Athmungs-Muskeln, welche das Erweitern (das Einathmen, die Inspiration) und das Verengern der Brusthöhle (die Expiration, das Ausathmen) besorgen, lassen sich durch zweckmäßige Uebungen kräftigen, abgesehen davon, daß sie durch die richtige Blutbildung mit Hülfe einer guten Kost und Luft, immer in ihrer gehörigen Structur und Zusammenziehungsfähigkeit erhalten werden können. Die Lungen als die eigentlichen Luftbehälter und Umwandlungsstätten des Blutes, bedürfen vor Allem der gehörigen Weite, sowie der richtigen Ausdehnungs- und Zusammenziehungsfähigkeit, wenn sie das Athmen ordentlich unterhalten sollen. Zu diesem Zwecke trägt aber ein gutgebauter und kräftig bewegter Brustkasten, sowie eine gute Luft das Meiste bei; sodann läßt sich noch durch langsames und tieferes Athmen in reiner Luft, durch mäßiges Singen und Blasen (von Instrumenten und durch Röhren) günstig auf die Lungen einwirken.

3) Eine dritte Bedingung, wenn das Athmen in seinen weitern Folgen dem Körper den richtigen Nutzen bringen soll, ist, außer einer guten atmosphärischen Luft und einem guten Athmungsapparate, auch noch ein in Menge und Beschaffenheit normaler Verbrennungsstoff für den beim Athmen innerhalb der Lunge in das Blut eingeführten Sauerstoff. Dieses Feuerungsmaterial, durch dessen Verbrennung die Eigenwärme des Körpers entwickelt wird, ist nun seinem Zwecke nach dreifacher Art: 1) Eiweißstoff, welcher durch den Sauerstoff allmälig zu solchen Materien verwandelt wird, die dem Körper seine hauptsächlichste Grundlage geben, wie Fleisch, Knochen, Bänder, Gefäße und Nerven u. s. f. Diesen Eiweißstoff müssen wir deshalb durch die Nahrung (welche vorzugsweise thierische sein muß) in der gehörigen Menge zu uns nehmen, damit der Körper richtig ernährt werde und der Sauerstoff im Blute nicht falsche Stoffe verbrennen kann. 2) Fett, welches bei seiner Verbrennung durch den Sauerstoff hauptsächlich in Kohlensäure umgewandelt wird, die sich dann durch die Lungen (und Haut) aus dem Körper wieder entfernt. Anstatt des reinen Fettes (Fleischfett, Butter, Eidotter, Oele, Leberthran u. s. w.) können wir zur Unterhaltung dieser Verbrennung auch solche Nahrungsstoffe genießen, die dem Fette ähnlich zusammengesetzt im Körper allmälig zu Fett umgewandelt und dann theilweise verbrannt werden (wie: Zucker, Stärke, Spiritus, Sago, Arrow-root, isländisches Moos und Caraghen, Salep und Leinsaamen, Gummi u. s. w.). Der Theil des Fettes, welcher nicht verbrannt wird, geht mit dem Eiweiß in die Zusammensetzung des Körpers ein und deshalb gebraucht dieser letztere eine ziemlich große Menge vom Fette oder doch von fettbildenden Stoffen. 3) Abgestorbene Körperbestandtheile bilden das dritte Feuerungsmaterial. Sie werden als solche natürlich nicht von außen, durch die Nahrung, wie das Eiweiß und das Fett, in unsern Körper eingeführt, sondern bilden sich erst innerhalb desselben, aber fortwährend und zwar durch das theilweise Zerfallen unserer Körperbestandtheile (die früher aus Eiweiß und Fett gebildet worden waren) während ihres Thätigseins. Diese wieder in den Blutstrom aufgenommenen alten Mauser-Stoffe verbrennt der Sauerstoff allmälig zu Kohlensäure, Wasser und solchen eigenthümlichen Materien (Auswurfsstoffen), die hier und da im Körper durch bestimmte Absonderungs-Organe (Nieren, Leber, Haut, Lungen) ausgeschieden werden und unter denen der mit dem Urin in den Nieren abgesonderte Harnstoff eine große Rolle spielt. – Diese genannten Verbrennungsstoffe müssen nun hinsichtlich ihrer Menge stets in dem richtigen Verhältnisse zur Menge des in das Blut eingenommenen Sauerstoffs stehen, wenn nicht falsche Verbrennungen und dadurch die Bildung abnormer Stoffe, also eine krankhafte Beschaffenheit des Blutes zu Stande kommen soll. Leider sind uns diese falschen Verbrennungsprozesse und die daraus hervorgehenden Krankheitsprodukte noch ziemlich dunkel. Am deutlichsten zeigt sich allenfalls noch eine solche falsche Verbrennung bei der Gicht, wo nämlich ein Theil der abgestorbenen Körperbestandtheile und des in zu großer Menge in den Körper eingeführten Eiweißes durch den Sauerstoff nicht ganz bis zu Harnstoff, sondern nur zu Harnsäure verbrannt zu werden scheint, welche sich dann in Verbindung mit Salzen in den Gelenken (als Gichtknoten) aus dem Blute ablagert. Zur Heilung der Gicht würde es deshalb nöthig sein, daß entweder mehr Sauerstoff oder weniger von jenem Verbrennungsstoffe dem Blute zugeführt werde, da die Schuld dieser falschen Verbrennung entweder die zu geringe Menge von Sauerstoff oder die zu große Quantität des Verbrennungsmaterials trägt. Vielleicht gehören zu den Folgen falscher Verbrennungen auch die Tuberculose (Knotensucht, Lungensucht), die englische Krankheit (Knochenerweichung), die Scrophulose, der Krebs etc.; jedoch sind dies bis jetzt nur noch Vermuthungen. So viel steht aber fest, daß Unordnung in der Ernährung (Gesundheit) des Körpers einreißt, wenn die Verbrennungen im Blute in Folge gestörten Athmens nicht richtig von statten gehen.

Fassen wir nun schließlich die Regeln, durch deren Befolgung ein richtiges Athmen vor sich gehen und dadurch die Gesundheit erhalten werden kann, kurz zusammen, so sind dieselben folgende:

1) Athme stets eine gute atmosphärische Luft ein. Da sich dies aber nicht immer bewerkstelligen läßt, so muß man wenigstens so oft als möglich in freier Luft tief athmen und sich dabei zweckmäßig bewegen. Auf die Wahl der Schlafzimmer ist natürlich die größte Sorge zu verwenden.

2) Strebe nach guten Athmungsorganen d. h. nach gehöriger Weite und Beweglichkeit des Brustkastens, nach kräftigen Athmungsmuskeln und nach Lungen, die sich ordentlich ausdehnen und zusammenziehen können.

3) Liefere dem Sauerstoffe im Blute das richtige Verbrennungsmaterial. Dieses Material besteht theils aus Eiweiß und Fettstoffen, welche sich in den verschiedenen Nahrungsmitteln in größerer oder geringerer Menge vorfinden, theils aus den Gewebs-Schlacken, die sich durch das Thätigsein und Mausern der Organe, welche den menschlichen Körper zusammensetzen, bilden.

Man könnte den gesammten Athmungsprozeß einiger-Maßen mit unserer Ofenfeuerung vergleichen; der Ofen mit den Rohren und der Esse stellt den Athmungsapparat [187] dar; die Zugluft durch den Ofen ist für uns die eingeathmete atmosphärische, sauerstoffhaltige Luft; das Feuerungsmaterial (Holz, Kohlen, Torf) wird im menschlichen Körper vom Eiweiß, Fett und von den Mauserstoffen gebildet; der Rauch und die Asche gleicht der Kohlensäure in der ausgeathmeten Luft. Wie leicht die Ofenfeuerung durch Nichtbeachtung der dazu erforderlichen Dinge in Unordnung geräth, ist allgemein bekannt, dasselbe ist aber noch leichter beim Athmungsprozesse der Fall. Der Mensch halte also in seinem Körper wie in seinem Zimmer auf einen guten reinen Ofen, auf einen richtigen Luftzug in demselben und heize ordentlich (nach Bedürfniß) ein.

Blätter und Blüthen.

Nun hört wirklich Alles auf! Ein Bonner Privatdocent, Dr. H. Schauenburg hat unter dem Titel „Tischrücken und Tischklopfen“ ein Schriftchen herausgegeben, das besonders über das Tischklopfen Dinge erzählt, die in der That mehr als fabelhaft klingen. Man weiß nicht, ob man über dergleichen lachen oder sich ärgern soll. Das Fabelhafteste aber dabei ist, daß mehrere bekannte Autoritäten, der Doctor Simrock, Hoffmann von Fallersleben, Dr. Schade und ein gewisser Herr Neusser das Erzählte, wenn auch mit ausweichenden Phrasen, als wahr mit ihren Unterschriften bestätigen. Man höre nun den Herrn Doctor Schauenburg selbst:

Wichtiger und noch schwerer zu erklären sind die nun folgenden Versuche, bei denen der Tisch durch Klopfen, d. h. durch regelmäßiges und rhythmisches Heben und Senken gewisse Zahlen angab, als Antwort auf bestimmt ausgesprochene Fragen. Ein Unterschleif war unmöglich, insofern das auffallende Zustimmen der erfolgten Zahlen mit der vorher gewußten oder nachher ermittelten Wahrheit auch noch vor jeder Erklärung steht.

Erste Frage: „Wie viel Personen stehen um dich, Tisch?“ – Die erfolgende Antwort 3, 4 oder 7 wurde jedes Mal richtig durch das Klopfen angegeben.

Zweite Frage: „Wie viel Uhr ist es?“ – Es erfolgte ein fünfmaliges Klopfen und im Augenblick darauf schlug es von der Münsterkirche fünf.

Dritte Frage: „Wie viel Kinder hat die Frau B.?“ – Die Antwort sieben war richtig.

Vierte Frage: „Wie viel Viertel ist es nach 8 Uhr?“ – Es erfolgte dreimaliges Klopfen und meine Uhr zeigte richtig 1/4 vor 9 Uhr, wovon sich alle Anwesenden überzeugten.

Fünfte Frage: „Wie viel Jahre ist Caspar (Sohn des anwesenden Herrn Professor Simrock) alt?“ – Die Antwort war richtig.

Sechste Frage: „Wie viel Ringe hat die Frau Dr. Schauenburg an den Händen?“ – Die richtige Angabe erfolgte.

Siebente Frage: „Wie viel ist die Hälfte von 14?“ – Hier wurde zuerst elfmal geklopft, bei der zweiten strengeren Frage erfolgte aber die richtige Auflösung dieses Rechnenexempels.

Diese Fragen nach zukünftigen Dingen wurden aus Delicatesse von der Gesellschaft nicht weiter gestellt, da es doch immerhin möglich ist, daß Antworten auf dergleichen Fragen Verdrießlichkeiten zur Folge haben. Aber es wurde nach Dingen gefragt, die nur Einem oder Keinem aus der Gesellschaft bekannt waren. Z. B.

Achte Frage: „Wie viel Kinder hat die Schwägerin des Herrn Professor in N.?“ – Die Antwort zwei war richtig.

Die neunte Frage: Wie viel Kinder hat der Herr Professor selbst, wurde, statt mit 4 mit 6, also falsch beantwortet. –

Zehnte Frage: „Wie viel Jahre alt ist die Mademoiselle X?“ – Die Antwort 37 scheint richtig, wenigstens vermutheten dies alle Anwesenden nach dem Taufscheine, den die genannte Dame im Gesichte trägt.

Elfte Frage: „Wie viel Knäufe hast du in deiner Fußsäule?“ – Als ich diese Frage aussprach, stand die Gesellschaft um den Tisch, daß es unmöglich war, nach der Säule hinzusehen, um die Knäufe zu zählen. Ich so wenig wie irgend ein Anderer kannte die Zahl. Es erfolgte durch Klopfen die Angabe dreizehn, und als wir nun den Tisch emporhoben und mit der gespanntesten Erwartung nachzählten fand es sich, daß die Säule wirklich aus dreizehn Knäufen in dem Mittelstück bestand.

Andere ähnliche Fragen wurden ebenso richtig beantwortet. Er habe eine Säule und drei Füße u. s. w. – Auf die Frage: wie viel Thaler hast du gekostet, kam die richtige Antwort zwei, und „wie viel bist du jetzt noch werth?“ – Einmaliges Klopfen.

Die Gesellschaft war zu verständig, um ernsthafte Dinge aus der Zukunft zu fragen. Man erinnerte mit Recht an das nun schon mehrtägige Kranksein einer Dame in Cöln, die nach den ihr noch bevorstehenden Lebensjahren gefragt hatte und dann, als der Tisch zu klopfen anfing, ohnmächtig zur Erde gesunken war, sofort nach Hause gefahren werden mußte und sich noch immer nicht von der erlittenen Gemüthsalteration erholen kann. Man fragte nur nach Dingen, die zur Erheiterung beitragen konnten, die vielmehr das innerliche Grauen, welches bei einigen der Damen sich unverkennbar kund gab, wieder in Heiterkeit umwandeln konnten. Um die körperliche Nachwirkung bei Mehreren war ich wirklich in Sorge, und bat sie, andern Tags die Experimente nicht zu wiederholen, da das ihrer Gesundheit nachtheilig werden könne. Wir stellten die Fragen ein und ließen den auf die Platte gelegten, also umgekehrten Tisch, die zuerst genannten Bewegungen machen, die ebenso erfolgten, wie beim richtigen Stehen, aber nicht fortgesetzt werden durften, weil die Politur verdarb. Wir legten ihn auf die Seite und ließen ihn nach flüchtig gebildeter Kette hin- und herrutschen, was richtig und ganz so, wie wir es wollten und erwarteten, ausgeführt wurde. Wir schroben die Platte ab und legten sie mit der polirten Seite auf eine Mahagonifläche, jede Bewegung trat ein; selten, daß die Richtung nicht diejenige war, die der Eine und der Andere, der an der Reihe war, sich gedacht hatte.

Wir wiederholten später alle Versuche an einem neuen Mahagonitisch mit ovaler Platte von circa 4 Fuß Längendurchmesser [188] und einer Säule. Er antwortete richtig durch Klopfen, daß er vierzehn Thaler gekostet habe.

Eine alte Mahagonicommode von mehr als 60 Pfund mit 4 eisernen Rollen konnte ebenfalls bald in eine so schnelle wirbelnde Bewegung gebracht werden, daß es schwer hielt, ihr zu folgen. Sie ging ebenso aus einem Zimmer in das Andere u. s. w. –

Bei der Wiederholung der gestern angestellten Versuchsreihe waren zugegen die Herren Prof. Dr. Hoffmann von Fallersleben, Dr. Schade und Marcus sen., Buchhändler, beide letzteren in Bonn wohnhaft, zugleich die meisten der Damen und Kinder vom gestrigen Tage. Man versammelte sich gegen 6 Uhr in demselben Zimmer und experimentirte mit denselben Meubles. Die Außenverhältnisse waren dieselben, Wärme c. 17° R. Das Wetter war wenig freundlicher.

Herr Prof. Hoffmann fragte zuerst mit schon nicht mehr zweifelndem Tone, wie viel Uhr es sei? Der Tisch schlug deutlich sechs Mal an und drehte sich nach dem sechsten Klopfen um sich selbst, als ob er anzeigen wolle, daß er nun die ganze Zahl angegeben habe. Dieses Zeichen nach vollendeter Antwort wurde auch gestern bemerkt, und ich habe nur versäumt, es schon mitzutheilen.

Die Frau Neusser befahl nun dem Tische, dem Herrn Nachbar Marcus eine Verbeugung zu machen, was sofort geschah. Ich gebot, Fräulein Antonie Neusser, 12 Jahre alt (was der Tisch sehr wohl weiß und sehr oft angezeigt hat), dieselbe Ehrerbietung zu bezeugen. Es geschah. Frau Neusser sagte, als Herr Marcus und Herr Hoffmann mit einigen Damen die Kette bildeten: „es ist ein Dichter am Tische, den grüße!“ Der Tisch säumte nicht. Darauf bezeichnete er Herrn Hoffmann als den ältesten, Fräulein Antonie als die jüngste der Umstehenden.

Am 12. April, an dem die ersten Versuche gemacht waren, hatte der Tisch Fräulein Sophie Soborn auf die Frage: wie viel Tage es noch regnen würde, geantwortet: drei Tage; am 13. April in meiner Gegenwart antwortete er: zwei Tage; heute am 14. April klopfte er einmal. Es darf also am 16. April nicht regnen oder es ergeht dem Tische nicht besser, wie Herrn Professor Stiefel und andern Wetterpropheten. Auf das einmalige Klopfen drehte er sich wie mit einer triumphirenden Schnelligkeit viele Male um sich selbst.

Eine Dame spielt in der Lotterie. Der Tisch wurde gefragt: „wie viel gewinnt mein Loos?“ 20maliges Klopfen. „Und wie viel bekomme ich davon?“ Fünfmaliges Klopfen. Die Dame spielt nur ein Viertel.

Es wurde mir ein Batisttaschentuch gereicht, in dem die Buchstaben A. S. und 6 eingestickt waren. Während mein Auge noch auf der 6 weilt, frage ich: „Der wievielste Buchstabe im Alphabet ist der erste hier eingestickte?“ Antwort: 6. Ich tadele nun den Tisch mit ernster Stimme, Professor Hoffmann lacht, alle merken auf, als ich meine Frage wiederhole, und deutlich erfolgt einmaliges Klopfen mit lebhaft nachfolgender Drehung.

Herr Dr. Schade läßt den Tisch wieder rechnen und fragt: „wieviel ist die Hälfte von 14?“ und der Tisch klopft 7 Mal.

Prof. Hoffmann fragt aus der Metrik, wieviel Füße ein Hexameter habe, und der Tisch klopft, aber nicht ohne Schwierigkeit, als ob er stottere, 6. Ich ging in das Gebiet der Historie über und fragte: wieviel Könige bis zum Tarquinius Superbus Rom beherrscht hätten, und er klopfte 7 Mal.

Seine eine Säule und drei Füße gab er Herrn Prof. Hoffmann richtig an.

Fräulein Schramm, die während dieser Fragen in das Zimmer trat, behandelte der Tisch sehr galant und gab ihr nur 30 Jahre, worauf sie lachend ausrief, sie sei indeß bereits 40. – Die Herren Hoffmann und Schade, die am Tische standen, sagten mir sofort, daß sie für sich die Dame nur auf 30 geschätzt hätten. Der Tisch hatte nach 30maligem Klopfen sich nicht gedreht.

Herr Marcus fragte, wieviel Kinder er habe, und erhielt die richtige Antwort 5.

Herr Dr. Schade, dessen Familie keiner der Anwesenden kennt, fragte: „wie viel Geschwister habe ich?“ Antwort: 3. „Falsch, wie viel lebende Geschwister?“ Es erfolgte einmaliges Klopfen. Herr Schade sagte uns, die Angabe sei richtig, er habe drei Geschwister gehabt, aber zwei seien todt.

Herr Marcus fragt: „wie viel Söhne habe ich?“ Richtige Antwort: 4. Und wie viel Töchter?“ Ebenso richtig wurde einmal geklopft, worauf der Tisch sich drehte.

Zur Veränderung richtete man nun die Fragen an die Commode, die Herrn Marcus nach einem mißglückten Versuche das vorgeschriebene Compliment machte.

Herr Dr. Schade fragte: „wie viel Personen im Zimmer seien?“ worauf die Commode mit Elephantenunbehülflichkeit 10mal klopfte. Es war falsch. Elf Personen waren zugegen. Die Frage wurde mit lauter Stimme und ernsthaft wiederholt, worauf das alte Hausmeuble mit einer Lebhaftigkeit und Hast, als ob es von Scham erfüllt sei und einen Fehler gut zu machen habe, elf Mal sich sehr tief verneigte. Die Leser dürfen überzeugt sein, daß besonders Herr Dr. Schade mit Argusaugen alle Nahestehenden und besonders die kaum die Platte der Commode berührenden Finger beobachtete, um sich zu überzeugen, daß auch zu diesen schwerfälligen und mit großem Geräusche vor sich gehenden Bewegungen keine Veranlassung vorhanden war, als das Ueberströmen höchstens aus den Fingerspitzen.

Wir ließen nun die Commode und den Tisch gleichzeitig operiren, sich einander nähern und gegeneinander verbeugen, was ohne Anstand geschah.

Jemand fragte den Tisch, an dem neben der kleinen liebenswürdigen Antonie noch auch die Herren Hoffmann und Schade standen: „welche Person ist die gescheidteste?“ und der Tisch verneigte sich gegen – Fräulein Antonie. Und er hatte von seinem Gesichtspunkte aus wohl Recht, denn von Niemanden wurde auf sein Thun und Lassen ein so auffallender Einfluß ausgeübt, als von dieser kleinen Dame. Wenn wir Herren bis 10 Minuten vergebens am Tische harrend gestanden hatten, bedurfte es nur eines leisen Handauflegens derselben, um sogleich die lebhaftesten Bewegungen in Gang zu bringen. Es scheint auch nach andern Erfahrungen günstig für das Gelingen zu sein, immer auch Kinder an dem Kettebilden Theil nehmen zu lassen.

„Wer ist der Heftigste?“ Neigung gegen den 14jährigen Hermann Neusser. „Wer der Wahrhaftigste?“ Neigung gegen Antonie. „Wie viel Thaler hast du gekostet?“ 2maliges Klopfen. „Wie viel Thaler bist du werth?“ Einmaliges. –