Die Gartenlaube (1890)/Heft 2

[37]

| Halbheft 2. | 1890. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Flammenzeichen.

Die Familien Falkenried und Wallmoden waren seit langen Jahren befreundet. Als Gutsnachbarn verkehrten sie oft und viel miteinander, die Kinder wuchsen zusammen auf, und eine Menge von gemeinsamen Interessen knüpfte dies Freundschaftsband noch fester. Da aber beide nur mäßig begütert waren, so mußten die Söhne nach vollendeter Erziehung sich ihren Weg im Leben selbst bahnen, und das hatten der Major Hartmut von Falkenried und Herbert von Wallmoden denn auch gethan.

Sie waren Jugendgespielen gewesen und auch als Männer der alten Knabenfreundschaft treu geblieben. Einst hatten sie sich auch verwandtschaftlich nahe treten sollen, denn von seiten der Eltern wurde eine Verbindung geplant zwischen dem damaligen Lieutenant Falkenried und Regine Wallmoden. Das junge Paar schien auch vollkommen einverstanden und alles auf dem besten Wege zu sein, als ein Ereigniß eintrat, das diesem Plane ein jähes Ende machte.

Ein Vetter der Wallmodenschen Familie, ein unverbesserlicher Leichtsinn, der sich mit allerlei tollen Streichen in der Heimath unmöglich gemacht hatte, war vor Jahren in die weite Welt gegangen und nach manchen Irrfahrten und einem ziemlich abenteuerlichen Leben schließlich nach Rumänien verschlagen worden, wo er die Besitzungen eines reichen Bojaren verwaltete. Nach dessen Tode gelang es ihm, die Hand der Witwe zu erringen und damit auch die Lebensstellung zurückzugewinnen, die er einst leichtsinnig verscherzt hatte, und jetzt traf er nach mehr als zehnjähriger Abwesenheit mit seiner Gattin zu einem längeren Besuche bei den Verwandten ein.

Frau von Wallmoden stand schon in reiferem Alter und war längst verblüht, aber in ihrer Begleitung befand sich ihre Tochter erster Ehe, Zalika Rojanow, und die junge, kaum siebzehnjährige Slavin, mit dem Zauber ihrer fremdartigen Schönheit und dem Reiz ihres gluthvollen Temperamentes, flammte wie ein Meteor auf an dem Horizonte dieser deutschen Landedelleute, deren Leben sich in so ruhigen, gemessenen Bahnen bewegte.

Sie nahm sich allerdings seltsam genug aus in diesem Kreise, über dessen Formen und Rücksichten sie sich mit souveräner Gleichgültigkeit hinwegsetzte, und der sie anstaunte wie ein Wunder aus einer fremden Welt. Aber es gab doch auch manches ernste Kopfschütteln, manchen Tadel, der nur deshalb nicht laut ausgesprochen wurde, weil man in dem Mädchen nur

[38] einen flüchtigen Gast sah, der wohl eben so schnell wieder verschwinden würde, als er aufgetaucht war.

Da kam Hartmut Falkenried aus seiner Garnison auf das väterliche Gut und lernte im Hause der befreundeten Familie die neuen Verwandten kennen. Er sah Zalika, und damit nahte ihm das Verhängniß seines Lebens. Es war eine jener Leidenschaften, die plötzlich, fast blitzschnell entstehen, die einem Rausche, einem Taumel gleichen und nur zu oft mit der Reue eines ganzen Lebens bezahlt werden.

Vergessen waren die Wünsche der Eltern, die eigenen Zukunftspläne, vergessen die ruhige, herzliche Neigung, die ihn zu seiner Jugendgespielin Regine zog. Er hatte keine Augen mehr für die heimische Waldblume, die ihm damals noch jung und frisch erblühte, er sog nur den berauschenden Duft der fremden Wunderblüthe ein, alles andere verschwand und versank neben ihr, und in einer Stunde des Alleinseins stürzte er zu ihren Füßen und bekannte ihr seine Liebe.

Seltsamerweise wurden seine Gefühle erwidert. Vielleicht war es die alte Lehre von den sich berührenden Extremen, die Zalika zu einem Manne zog, der in jeder Hinsicht der vollste Gegensatz ihres eigenen Wesens war, vielleicht schmeichelte es ihr, daß ein Blick, ein Wort von ihr die ernste, ruhige und schon damals etwas düstere Natur des jungen Offiziers in Flammen zu setzen vermocht hatte, genug, sie nahm seine Werbung an und er durfte sie als Braut in die Arme schließen.

Die Nachricht von dieser Verlobung erregte einen Sturm in dem gesammten Familienkreise, von allen Seiten kamen Einreden und Warnungen, auch Zalikas Mutter und ihr Stiefvater waren dagegen, aber der allgemeine Widerstand steigerte nur die Leidenschaft des jungen Paares. Die Verbindung wurde trotz alledem durchgesetzt, und ein halbes Jahr später führte Falkenried seine junge Gattin in sein Haus.

Aber die Stimmen, welche dieser Ehe Unglück prophezeiten, sollten nur zu sehr recht behalten. Dem kurzen Rausche des Glückes folgte die bitterste Enttäuschung. Es war ein verhängnißvoller Irrthum gewesen, zu glauben, eine Frau wie Zalika Rojanow, die in schrankenloser Freiheit aufgewachsen und an das regellose, verschwenderische Leben der Bojarenfamilien ihrer Heimath gewöhnt war, könne sich jemals deutschen Anschauungen und Verhältnissen fügen. Auf wildem Rosse stundenlang umherjagen, mit den Männern, die ihre Zeit zwischen Jagd und Spiel theilten, in dem allerfreiesten Tone verkehren und sich im Hause, das immer eine Schar von Gästen füllte, mit einem äußeren Glanze umgeben, der mit dem ärgsten Verfall der verschuldeten Güter Hand in Hand ging – das war das Leben, das sie bisher allein kennen gelernt hatte und das ihr auch allein zusagte. Der Begriff der Pflicht war ihr ebenso fremd wie das Verständniß für ihre neue Lebensstellung überhaupt.

Und diese Frau sollte sich nun dem Haushalt eines jungen Offiziers, dem nur beschränkte Mittel zu Gebote standen, den Verhältnissen einer kleinen deutschen Garnisonstadt anbequemen! Daß das unmöglich war, zeigte sich schon in den ersten Wochen. Zalika begann damit, sich auch hier über alle Rücksichten hinwegzusetzen und ihr Haus auf dem gewohnten Fuße einzurichten, indem sie ihre nicht unbedeutende Mitgift in der sinnlosesten Weise verschwendete.

Vergebens bat und mahnte der Gatte, er fand kein Gehör hei ihr; sie hatte nur Spott für Schranken und Formen, die ihm heilig waren, nur ein Achselzucken für seine strengen Ehr- und Anstandsbegriffe. Es gab bald genug die heftigsten Zerwürfnisse, und Falkenried erkannte zu spät die schwere Uebereilung, die er begangen hatte.

Er hatte auf die Allmacht der Liebe gebaut, all den Warnungsstimmen zum Trotz, die auf die Verschiedenheit der Abstammung, der Erziehung und der Charaktere hinwiesen, und mußte nun erkennen, daß Zalika ihn überhaupt nie geliebt, daß nur Laune oder höchstens eine flüchtig auflodernde Leidenschaft, die ebenso schnell wieder erstarb, sie in seine Arme geführt hatte. Jetzt sah sie in ihm nur noch den unbequemen Gefährten, der ihr jeden Lebensgenuß verkümmerte, der mit seiner thörichten Pedanterie, seinen lächerlichen Ehrbegriffen ihr überall Schranken und Fesseln auferlegte. Und doch fürchtete sie diesen Mann, dessen Energie es gelang, ihre charakterlose Natur immer wieder unter seinen Willen zu beugen.

Auch die Geburt des kleinen Hartmut vermochte in der schon damals tief unglücklichen Ehe nichts mehr zu versöhnen und auszugleichen, aber sie hielt diese Ehe wenigstens äußerlich noch zusammen. Zalika liebte ihr Kind mit vollster Leidenschaft, und sie wußte, daß der Gatte es ihr nun und nimmermehr lassen würde, wenn es zur Trennung käme. Das allein hielt sie an seiner Seite fest, während Falkenried mit verbissenem Schmerze sein häusliches Elend trug und alles dran setzte, es wenigstens vor der Welt zu verschleiern.

Die Welt freilich kannte trotzdem die Wahrheit, sie wußte Dinge, die der Gemahl nicht einmal ahnte und die man ihm aus Schonung noch verschwieg. Aber endlich kam doch der Tag, wo man dem betrogenen Manne die Augen öffnete und ihm verrieth, was anderen längst kein Geheimniß mehr war. Die unmittelbare Folge davon war ein Duell, in dem Falkenrieds Gegner fiel, während er selbst zu einer längeren Festungshaft verurtheilt, aber sehr bald begnadigt wurde. Man wußte es ja, daß der beleidigte Gatte nur seine Ehre gesühnt hatte.

Inzwischen war auch die Scheidung eingeleitet und ausgesprochen worden; Zalika erhob keinen Widerspruch dagegen, sie wagte es überhaupt nicht, ihrem Gatten wieder zu nahen, denn seit jener Trennungsstunde, wo er sie zur Rede stellte, zitterte sie vor ihm. Aber sie machte verzweifelte Versuche, sich den Besitz ihres Kindes zu sichern, um das sie einen Kampf auf Leben und Tod führte.

Es war vergebens, Hartmut wurde unbedingt dem Vater zugesprochen, der mit eiserner Unerbittlichkeit jede Annäherung der Mutter zu hindern wußte. Zalika durfte ihren Sohn nicht einmal wiedersehen und erst, als sie sich überzeugt hatte, daß in dieser Hinsicht nichts zu erreichen war, kehrte sie in ihre Heimath, in das Haus ihrer Mutter zurück.

Sie schien verschollen zu sein für ihren ehemaligen Gatten, bis sie plötzlich und unerwartet wieder in Deutschland auftauchte, wo Major Falkenried jetzt eine hervorragende Stellung an der großen militärischen Erziehungsanstalt einnahm, die in der Nähe der Hauptstadt lag.

Es war ungefähr acht Tage nach der Ankunft Hartmuts in Burgsdorf. In ihrem Wohnzimmer saß Frau von Eschenhagen und ihr gegenüber der Major, der vor einer Viertelstunde eingetroffen war. Der Gegenstand ihres Gespräches mußte wohl ein sehr ernster und unangenehmer sein, denn Falkenried hörte mit tief verfinstertem Gesichte der Gutsherrin zu, die jetzt in ihrem Berichte fortfuhr.

„Mir fiel Hartmuts verändertes Wesen schon am dritten oder vierten Tage auf. Der Junge, dessen Uebermuth anfangs gar nicht zu bändigen war, sodaß ich einige Male drohte, ihn wieder nach Haus zu schicken, wurde plötzlich ganz kopfhängerisch. Er beging keine einzige Tollheit mehr, trieb sich stundenlang allein im Walde umher und träumte, wenn er zurückkam, mit offenen Augen, sodaß man ihn förmlich wecken mußte. ‚Er fängt an, vernünftig zu werden,‘ meinte Herbert, ich aber sagte: ‚die Sache ist nicht richtig, dahinter steckt etwas!‘ und nahm mir meinen Willy vor, der mir auch ganz merkwürdig vorkam. Er war richtig mit im Komplott. Er hatte die beiden eines Tages überrascht, Hartmut hatte ihm das Wort abgenommen, daß er schweigen werde, und mein Junge schweigt wirklich, verschweigt mir, seiner Mutter, etwas! Er beichtete erst, als ich ihm ernstlich zu Leibe ging. Nun, zum zweiten mal thut er es nicht wieder, dafür habe ich gesorgt.“

„Und Hartmut? Was sagte er?“ unterbrach sie der Major hastig.

„Gar nichts, denn ich habe noch keine Silbe mit ihm darüber geredet. Er hätte mich wahrscheinlich gefragt, warum er seine eigene leibliche Mutter nicht sehen und sprechen solle, und die Antwort auf diese Frage kann ihm doch nur – der Vater geben.“

„Er wird sie wohl bereits von anderer Seite erhalten haben,“ sagte Falkenried bitter. „Die Wahrheit freilich hat er schwerlich erfahren!“

„Das fürchte ich auch und deshalb verlor ich keine Minute, Sie zu benachrichtigen, nachdem ich die Geschichte entdeckt hatte. Was nun?“

„Nun werde ich allerdings eingreifen,“ entgegnete der Major mit erzwungener Ruhe. „Ich danke Ihnen, Regine, aber ich [39] ahnte bereits Unheil, als Ihr Brief mich so dringend herrief. Herbert hatte recht, ich durfte unter diesen Umständen meinen Sohn auch nicht eine Stunde von meiner Seite lassen, aber ich glaubte ihn hier in Burgsdorf sicher vor jeder Annäherung. Und er freute sich so auf den Ausflug, er sehnte sich mit einer förmlichen Leidenschaft danach, ich hatte nicht das Herz, es ihm zu versagen; – er ist ja überhaupt nur froh, wenn er fern von mir ist.“

Es lag ein dumpfer Schmerz in den letzten Worten: aber Frau von Eschenhagen zuckte nur die Achseln.

„Das ist nicht die Schuld des Jungen allein,“ sagte sie offenherzig. „Ich halte meinen Willy auch tüchtig in Zucht, aber er weiß trotz alledem, daß er eine Mutter hat, der er ans Herz gewachsen ist. Hartmut weiß das nicht von seinem Vater, er kennt ihn nur von der strengen, unzugänglichen Seite. Wenn er ahnte, daß Sie ihn insgeheim vergöttern –“

„So würde er das sofort mißbrauchen und mich wehrlos machen mit seiner schmeichlerischen Zärtlichkeit. Soll auch ich mich von ihm beherrschen lassen wie alles, was in seine Nähe kommt? Seine Kameraden folgen ihm blindlings, so oft er ihnen auch Strafe zuzieht mit seinen Tollheiten. Ihren Willibald hat er gänzlich unter seiner Botmäßigkeit, sogar seine Lehrer behandeln ihn mit besonderer Nachsicht. Ich bin der einzige, den er fürchtet, und infolge dessen auch der einzige, den er respektirt.“

„Und Sie glauben es mit der Furcht allein zu zwingen bei dem Jungen, der jetzt zweifellos von seiner Mutter mit den unsinnigsten Zärtlichkeiten überschüttet wird? Wenden Sie sich nicht ab, Falkenried, Sie wissen, ich habe nie jenen Namen vor Ihnen genannt, aber jetzt, wo er so unabweisbar wieder in den Vordergrund tritt, wird man ihn wohl einmal aussprechen dürfen. Und da wir gerade bei dem Punkte sind, so sage ich Ihnen offen heraus, die Geschichte war nicht anders zu erwarten, seit Frau Zalika wieder auftauchte. Es hätte nichts geholfen, wenn Sie Hartmut nicht von Ihrer Seite gelassen hätten, denn man kann einen Siebzehnjährigen nicht mehr hüten wie ein kleines Kind. Die Mutter hätte doch den Weg zu ihm gefunden, und das war im Grunde ihr Recht – ich hätte es ebenso gemacht.“

„Ihr Recht?“ fuhr der Major heftig auf. „Und das sagen Sie mir, Regine?“

„Das sage ich, weil ich weiß, was es heißt, ein einziges Kind zu haben! Daß Sie Ihrer Frau den Buben nahmen, war in der Ordnung, eine solche Mutter taugt nicht zur Erziehung; daß Sie es ihr aber jetzt, nach zwölf Jahren verweigern, Ihren Sohn wiederzusehen, das ist eine Härte und Grausamkeit, die nur der Haß eingeben kann. Wie groß auch ihre Schuld sein mag – die Strafe ist zu hart.“

Falkenried blickte finster vor sich nieder, er mochte fühlen, daß eine Wahrheit in den Worten lag; endlich sagte er langsam:

„Ich hätte nie geglaubt, daß Sie die Partei Zalikas nehmen würden. Ich habe Sie einst bitter gekränkt um ihretwillen, ich zerriß ein Band –“

„Das noch gar nicht einmal geknüpft war,“ unterbrach ihn Frau von Eschenhagen abwehrend. „Es war ein Plan unserer Eltern, weiter nichts.“

„Aber der Gedanke daran war uns doch lieb und vertraut seit unseren Kinderjahren. Versuchen Sie nicht, mich zu entschuldigen, Regine, ich weiß nur zu gut, was ich damals Ihnen und – mir gethan habe.“

Regine richtete die klaren grauen Augen fest auf ihn, aber es lag etwas wie ein feuchter Schimmer darin, als sie erwiderte:

„Nun ja, Hartmut, jetzt, wo wir beide längst über die Jugend hinaus sind, werde ich es ja wohl eingestehen dürfen. Ich habe Sie damals gern gehabt und Sie hätten auch wohl etwas anderes aus mir machen können, als ich jetzt geworden bin. Ich war immer ein eigenwilliges Ding und nicht leicht zu regieren, aber Ihnen hätte ich mich gefügt, vielleicht Ihnen allein auf der ganzen Welt. Als ich drei Monate nach Ihrer Hochzeit mit Eschenhagen vor den Altar trat, da war es umgekehrt, da nahm ich die Zügel in die Hand und fing an zu kommandiren, und seitdem habe ich es gründlich gelernt. Doch jetzt fort mit den alten, längst abgethanen Geschichten! Ich habe sie Ihnen nicht nachgetragen, das wissen Sie, wir sind trotzdem Freunde geblieben, und wenn Sie mich jetzt brauchen, mit Rath oder That – ich bin da.“

Sie streckte ihm die Hand hin und er legte die seinige hinein.

„Ich weiß es, Regine, aber hier kann ich mir nur allein rathen und helfen. Bitte, rufen Sie Hartmut zu mir, ich werde mit ihm sprechen!“

Frau von Eschenhagen kam seinem Wunsche nach, sie stand auf und verließ das Zimmer, aber im Gehen murmelte sie halblaut:

„Wenn es nicht schon zu spät ist! Sie hat den Vater damals blind und toll gemacht, sie wird sich den Sohn wohl auch schon gesichert haben!“

Nach etwa zehn Minuten trat Hartmut ein; er schloß die Thür hinter sich, blieb aber an der Schwelle stehen. Falkenried wandte sich um.

„Komm näher, Hartmut, ich habe mit Dir zu reden!“

Der Jüngling gehorchte und kam langsam näher. Er wußte bereits, daß Willibald hatte beichten müssen und daß die Zusammenkünfte mit der Mutter verrathen seien, aber in die Scheu, mit der er sonst stets dem Vater nahte, mischte sich heute ein unverkennbarer Trotz, der dem Major nicht entging. Er streifte mit einem langen düsteren Blick die jugendlich schöne Erscheinung seines Sohnes.

„Meine plötzliche Ankunft scheint Dich nicht zu überraschen,“ begann er wieder. „Du weißt also vermuthlich, was mich herführt?“

„Ja, Vater, ich errathe es.“

„Gut, so brauchen wir uns nicht erst mit einer Einleitung aufzuhalten. Du hast erfahren, daß Deine Mutter noch am Leben ist, sie hat sich Dir genähert und Du verkehrst mit ihr – ich weiß es bereits. Wann sahst Du sie zum erstenmal?“

„Vor fünf Tagen.“

„Und seitdem hast Du sie täglich gesprochen?“

„Ja, am Burgsdorfer Weiher.“

Fragen und Antworten klangen gleich kurz und gemessen. Hartmut war an diese streng militärische Art gewöhnt, selbst im Verkehr mit dem Vater, der kein überflüssiges Wort, kein Zögern und Ausweichen bei den Antworten duldete. Er hielt auch heute diesen Ton fest, der seine qualvolle Erregung vor den ungeübten Augen des Sohnes verschleiern sollte. Dieser sah in der That nur das ernste, unbewegte Antlitz, hörte nur den Ton kalter Strenge, als der Major fortfuhr:

„Ich will Dir keinen Vorwurf daraus machen, denn ich habe Dir in dieser Hinsicht nichts verboten. Der Punkt ist ja überhaupt nie zwischen uns berührt worden. Da wir aber einmal so weit sind, muß ich wohl das Schweigen brechen. Du hieltest Deine Mutter für todt und ich habe das stillschweigend geduldet, denn ich wollte Dich vor den Erinnerungen bewahren, die mein Leben vergiftet haben; Deine Jugend wenigstens sollte frei davon sein. Das ist nicht durchzuführen, wie ich sehe, so magst Du denn jetzt die Wahrheit erfahren!“

Er hielt einen Augenblick inne, dem Manne mit seinem reizbaren Ehrgefühl war es eine Folter, diesen Punkt vor seinem Sohne zu erörtern, und doch gab es jetzt keine Wahl mehr, er mußte weiter sprechen.

„Ich habe als junger Offizier Deine Mutter leidenschaftlich geliebt und vermählte mich mit ihr, gegen den Willen meiner Eltern, die in dieser Ehe mit einer Frau aus fremdem Stamme und Blute kein Heil sahen. Sie hatten recht, die Ehe war eine tief unglückliche und wurde schließlich getrennt, auf mein Verlangen. Ich hatte ein unbedingtes Recht dazu und mir wurde auch der Besitz meines Sohnes unbedingt zugesprochen. Mehr kann ich Dir nicht sagen, denn ich will die Mutter nicht vor ihrem Sohne anklagen; also laß Dir daran genug sein!“

So kurz und herb diese Erklärung auch lautete, sie machte einen eigenthümlichen Eindruck auf Hartmut. Sein Vater wollte die Mutter nicht vor ihm anklagen, vor ihm, der doch täglich die bittersten Anklagen und Schmähungen gegen den Vater von ihr hörte. Zalika hatte selbstverständlich die ganze Schuld der Trennung auf ihren Gatten und seine unerhörte Tyrannei gewälzt und sie fand ein nur zu williges Ohr bei dem Jüngling, dessen unbändige Natur so schwer unter der Strenge des Vaters litt. Und doch wirkten jetzt dessen kurze, ernste Worte mehr als all jene leidenschaftlichen Ausbrüche; Hartmut fühlte instinktmäßig, auf welcher Seite die Wahrheit lag.

„Und nun zu der Hauptsache!“ hob Falkenried wieder an. „Was war der Inhalt Eurer täglichen Unterredungen?“

[40] Hartmut mochte diese Frage wohl nicht erwartet haben, denn eine glühende Röthe floß plötzlich über sein Gesicht, er schwieg und sah zu Boden.

„Ah so, Du wagst nicht, es mir zu wiederholen! Ich verlange es aber zu wissen. Antworte, ich befehle es Dir!“

Aber Hartmut schwieg noch immer, er preßte nur fester die Lippen zusammen und sein Auge begegnete mit finsterem Trotze dem des Vaters, der jetzt dicht vor ihn hintrat.

„Du willst nicht reden? Hat vielleicht ein Verbot von jener Seite Dich stumm gemacht? Gleichviel, Dein Schweigen sagt mir mehr als Worte. Ich sehe, wie sehr Du mir bereits entfremdet bist, und Du würdest mir ganz verloren gehen, wenn ich Dich diesem Einflusse noch länger überließe. Diese Zusammenkünfte mit Deiner Mutter haben von jetzt an ein Ende, ich verbiete sie Dir. Du begleitest mich noch heute nach Haus und bleibst unter meiner Obhut. Ob Dir das grausam erscheint oder nicht, es muß sein und Du wirst gehorchen.“

Aber der Major irrte, wenn er glaubte, seinen Sohn wie sonst mit einem bloßen Befehl unter seinen Willen zu beugen. Hartmut war in den letzten Tagen in einer Schule gewesen, wo ihm der Trotz gegen den Vater in wirkungsvollster Weise beigebracht worden war.

„Vater, das kannst, das darfst Du mir nicht befehlen!“ brach er jetzt mit erschreckender Heftigkeit aus, „Es ist meine Mutter, die ich endlich wiedergefunden habe, die einzige, die mich liebt auf der ganzen Welt! Ich lasse sie mir nicht wieder nehmen, wie sie mir schon einmal genommen wurde; ich lasse mich nicht zwingen, sie zu hassen, weil Du sie hassest. Drohe, strafe mich, thue, was Du willst, mit mir, aber ich gehorche diesmal nicht, ich will nicht gehorchen!“

Die ganze unbändige Leidenschaft des jungen Mannes fluthete in diesen Worten, das unheimliche Feuer flammte wieder in seinen Augen, die Hände ballten sich, jede Fiber bebte in wilder Empörung – er war augenscheinlich entschlossen, den Kampf mit dem sonst so gefürchteten Vater aufzunehmen.

Doch der Zornausbruch, den er mit voller Bestimmtheit erwartete, kam nicht; Falkenried sah ihn nur schweigend an, aber mit einem Blick ernsten, schweren Vorwurfes.

„Die einzige, die Dich liebt auf der ganzen Welt!“ wiederholte er langsam. „Du hast wohl vergessen, daß Du noch einen Vater hast!“

„Der mich aber nicht liebt!“ rief Hartmut in überquellender Bitterkeit. „Erst seit ich meine Mutter wiederfand, habe ich erfahren, was Liebe ist.“

„Hartmut!“

Der Jüngling sah betroffen auf bei diesem seltsamen, schmerzdurchbebten Tone, den er zum erstenmal hörte, und der Trotz, der eben wieder von neuem ausbrechen wollte, erstarb auf seinen Lippen.

„Weil ich keine Schmeichelworte und Liebkosungen für Dich hatte, weil ich Dich mit Ernst und Strenge erzog, zweifelst Du an meiner Liebe?“ sagte Falkenried, noch immer in dem gleichen Tone. „Weißt Du, was diese Strenge mich gekostet hat, meinem einzigen, meinem geliebten Kinde gegenüber?“

„Vater –?“ Das Wort klang noch scheu und zögernd, aber es war nicht mehr die alte Scheu und Furcht, es lag etwas darin wie aufkeimendes Vertrauen, wie frohes, noch halb ungläubiges Staunen, und dabei hingen Hartmuts Augen wie gebannt an den Zügen des Vaters, der jetzt die Hand auf seinen Arm legte und ihn leise an sich zog, während er fortfuhr: „Ich habe auch einst Ehrgeiz gehabt, stolze Lebenshoffnungen, große Pläne und Entwürfe, das war zu Ende, als ein Schlag mich traf, den ich nie verwinden werde. Wenn ich jetzt noch ringe und strebe, so spornt mich neben dem Pflichtbewußtsein nur eins noch, der Gedanke an Dich, Hartmut. In Dir ruht all mein Ehrgeiz, Deine Zukunft groß und glücklich zu gestalten, ist das einzige, was ich noch vom Leben fordere, und sie kann groß werden, mein Sohn, denn Deine Begabung ist eine ungewöhnliche, Dein Wille ein stärker im Guten wie im Schlimmen. Aber es liegt noch etwas anderes, Gefährliches in Deiner Natur, das weniger Deine Schuld als Dein Verhängniß ist und das man bei Zeiten bändigen muß, wenn es nicht überwuchern und Dich ins Unglück stürzen soll. Ich habe streng sein müssen, um diese unselige Anlage zu bannen, leicht ist mir das nicht geworden.“

Das Antlitz des Jünglings war wie in Gluth getaucht, mit fliegendem Athem schien er jedes Wort von den Lippen des Vaters zu lesen, und jetzt sagte er in einem Flüsterton, hinter dem sich kaum noch der mühsam verhaltene Jubel barg:

„Ich wagte es ja bisher nicht, Dich zu lieben, Du warst, immer so starr, so unzugänglich, und ich –“ er brach ab und sah wieder zu dem Vater auf, der jetzt den Arm um seine Schulter legte und ihn noch fester an sich zog. Ihre Blicke tauchten tief, tief ineinander und die Stimme des sonst so eisernen Mannes brach, als er leise sagte:

„Du bist mein einziges Kind, Hartmut! Das einzige, was mir übrig geblieben ist von einem Traume des Glückes, der in Bitterkeit und Enttäuschung zerrann. Ich habe damals viel verloren und habe es ertragen; aber wenn ich Dich verlieren sollte, Dich – das ertrüge ich nicht!“

Seine Arme schlossen sich fest wie unlöslich um den Sohn, der sich schluchzend an seine Brust warf, und in heißer, leidenschaftlicher Umarmung, in welcher alles andere zu versinken schien, hielten sich Vater und Sohn umschlungen. Sie hatten es beide vergessen, daß noch ein Schatten aus der Vergangenheit drohend und trennend zwischen ihnen stand. –

Drüben im Eßzimmer saß inzwischen Frau von Eschenhagen und hielt ihrem Willy eine Standrede. Sie hatte das zwar schon heute morgen gethan, war aber der Meinung, daß die doppelte Portion in diesem Falle nicht schaden könne. Der junge Majoratserbe sah sehr zerknirscht aus, er fühlte sich im Unrecht, sowohl der Mutter als dem Freunde gegenüber, und war doch ganz schuldlos an der Geschichte. Als gehorsamer Sohn ließ er sich aber geduldig abkanzeln und warf nur von Zeit zu Zeit einen wehmüthigen Blick auf das Vesperbrot, das bereits auf dem Tische stand, von dem aber seine Mutter vorläufig noch keine Notiz nahm.

„Das kommt davon, wenn man hinter dem Rücken der Eltern Heimlichkeiten hat!“ schloß sie ihre Strafpredigt. „Dem Hartmut wird jetzt da drüben der Kopf gewaschen, der Major wird nicht gerade sanft mit ihm verfahren, und Du, denke ich, läßt es in Zukunft auch bleiben, bei solch einem Komplott den Helfershelfer zu spielen.“

„Ich habe ja nicht dabei geholfen,“ vertheidigte sich Willy. „Ich hatte nur versprochen, zu schweigen, und mußte doch Wort halten.“

„Gegen Deine Mutter durftest Du nicht schweigen, die ist immer und überall eine Ausnahme,“ sagte Frau Regine bestimmt.

„Ja, Mama, das hat Hartmut wahrscheinlich auch gemeint, als es sich um seine Mutter handelte,“ meinte Willibald, und die Bemerkung war so richtig, daß sich schlechterdings nichts dagegen einwenden ließ; um so mehr ärgerte sich Frau von Eschenhagen darüber.

„Das ist etwas anderes, etwas ganz anderes,“ versetzte sie kurz, aber der junge Majoratsherr fragte hartnäckig:

„Warum ist es denn hier etwas anderes?“

„Junge, Du bringst mich noch um mit Deinen Fragen und Reden!“ fuhr die Mutter zornig auf. „Das ist eine Sache, die Du nicht verstehst, auch gar nicht verstehen sollst. Schlimm genug, daß der Hartmut Dich überhaupt in Berührung damit gebracht hat. Jetzt schweigst Du und kümmerst Dich nicht weiter darum! Verstanden?“

Willy schwieg pflichtschuldigst, es war wohl das erste Mal in seinem Leben, daß man ihm zu vieles Fragen und Reden zum Vorwurf machte. Ueberdies trat jetzt sein Onkel Wallmoden ein, der soeben von einer Ausfahrt zurückkehrte.

„Falkenried ist bereits hier, wie ich höre?“ sagte er, zu seiner Schwester tretend.

„Jawohl,“ versetzte diese. „Er kam unverzüglich nach Empfang meines Briefes.“

„Und wie hat er die Nachricht aufgenommen?“

„Aeußerlich ziemlich ruhig; aber ich merkte nur zu gut, wie es in seinem Innern aussah. Jetzt ist er allein mit Hartmut, und da wird wohl der Sturm losbrechen.“

[41]

[42] „Leider! Aber ich habe ihm diesen Ausgang vorhergesagt, als ich von Zalikas Rückkehr hörte. Er hätte gleich damals mit seinem Sohn sprechen müssen. Jetzt, fürchte ich, fügt er einen zweiten Mißgriff zu dem ersten und sucht mit Verboten und mit Zwang eine Trennung herbeizuführen. Dieser unselige Starrsinn, der nur ein ‚entweder – oder‘ kennt! Er ist hier gerade am wenigsten am Platze.“

„Ja, mir dauert die Geschichte da drüben auch zu lange,“ sagte Frau von Eschenhagen besorgt. „Ich werde einmal nachsehen, wie weit die beiden eigentlich miteinander sind, ob der Major das übelnimmt oder nicht: Bleibe hier, Herbert, ich komme sogleich zurück.“

Sie verließ das Zimmer, und während Wallmoden unmuthig auf- und niederschritt, saß sein Neffe einsam am Tische mit dem Vesperbrot, um das sich noch immer kein Mensch kümmerte. Sich allein darüber herzumachen wagte er nicht, denn es herrschte ja heute eine förmliche Aufregung in Burgsdorf und die Frau Mama war äußerst ungnädig gestimmt. Zum Glück kehrte sie schon nach Verlauf von einigen Minuten zurück, und diesmal lag auf ihrem Gesicht der hellste Sonnenschein.

„Die Sache ist in Ordnung,“ sagte sie kurz und bündig. „Er hält seinen Jungen in den Armen und der hängt an seinem Halse, und das weitere wird sich nun schon von selbst machen – Gott sei Dank! Und nun kannst Du auch Dein Vesperbrot essen, Willy, die Konfusion, die uns die ganze Hausordnung gestört hat, ist zu Ende.“

Willy ließ sich das nicht zweimal sagen und machte schleunigst von der ertheilten Erlaubniß Gebrauch. Wallmoden schüttelte aber den Kopf und sagte halblaut:

„Wenn sie nur auch wirklich zu Ende ist!“

Falkenried und sein Sohn hatten es nicht bemerkt, daß die

Thür leise geöffnet und wieder geschlossen wurde. Hartmut hing

noch immer am Halse des Vaters. Er schien auf einmal alle

Scheu, alle Zurückhaltung verloren zu haben und er war hinreißend

liebenswürdig in seiner neuerwachten stürmischen Zärtlichkeit,

von welcher der Major vielleicht nicht mit Unrecht fürchtete,

daß sie ihn wehrlos machen könnte. Er sprach nur wenig, aber

er drückte wieder und immer wieder seine Lippen auf die Stirn

seines Sohnes und blickte unverwandt in das schöne lebensvolle

Antlitz, das sich dicht an das seinige schmiegte. Endlich fragte

Hartmut leise:

„Und – meine Mutter?“

Ueber Falkenrieds Stirn flog wieder ein Schatten, aber er ließ seinen Sohn nicht aus den Armen.

„Deine Mutter wird Deutschland verlassen, sobald sie sich überzeugt, daß sie Dir auch in Zukunft fernbleiben muß,“ sagte er, diesmal ohne Härte, aber mit vollster Entschiedenheit. „Du magst ihr schreiben, ich werde einen Briefwechsel unter gewissen Einschränkungen gestatten, einen persönlichen Verkehr kann und darf ich nicht zulassen.“

„Vater, bedenke –“

„Ich kann nicht, Hartmut, es ist unmöglich!“

„Hassest Du sie denn so sehr?“ fragte der Jüngling vorwurfsvoll. „Du hast die Trennung gewollt, nicht meine Mutter, ich weiß es von ihr selbst.“

Falkenrieds Lippen zuckten, er wollte ein bitteres Wort aussprechen und seinem Sohne sagen, daß jene Trennung ein Gebot der Ehre gewesen sei; aber da sah er wieder in die dunklen, fragenden Augen, und jenes Wort erstarb. Er konnte die Mutter nicht vor ihrem Kinde anklagen.

„Laß die Frage!“ entgegnete er düster. „Ich kann sie Dir nicht beantworten; vielleicht lernst Du später einmal meine Gründe kennen und würdigen. Jetzt kann ich Dir die herbe Wahl nicht ersparen, Du darfst nur einem von uns gehören, das andere mußt Du meiden – nimm es als ein Verhängniß!“

Hartmut senkte das Haupt, er mochte wohl fühlen, daß sich für jetzt nichts weiter erreichen ließ. Daß die Zusammenkünfte mit der Mutter ein Ende nehmen mußten, wenn er nach Haus, in die strenge Disziplin der Anstalt zurückkehrte, wußte er ja längst; jetzt wurde ihm sogar ein Briefwechsel gestattet, das war mehr, als er zu hoffen gewagt hatte.

„So will ich es der Mutter sagen,“ versetzte er niedergeschlagen. „Jetzt, wo Du alles weißt, darf ich doch wohl offen zu ihr gehen.“

Der Major stutzte, er hatte an diese Möglichkeit noch gar nicht gedacht.

„Wann wolltest Du sie wiedersehen?“ fragte er.

„Heute, um diese Stunde, am Burgsdorfer Weiher. Sie wird sicher schon dort sein.“

Falkenried schien mit sich zu kämpfen, in seinem Innern erhob sich eine warnende Stimme und mahnte ihn, diesen Abschied nicht zuzulassen, und doch fühlte er, daß es grausam wäre, ihn zu verweigern.

„Wirst Du in zwei Stunden zurück sein?“ fragte er endlich.

„Gewiß, Vater, noch früher, wenn Du es verlangst.“

„So geh’!“ sagte der Major mit einem tiefen Athemzuge; man hörte es, wie schwer ihm die Einwilligung wurde, die sein Gerechtigkeitsgefühl ihm abrang. „Sobald Du zurückkehrst, fahren wir nach Hause, Deine Ferien nehmen ja ohnehin bald ein Ende.“

Hartmut, der schon im Begriff war, zu gehen, hielt plötzlich inne. Die Worte riefen ihm auf einmal wieder in das Gedächtniß, was er in der letzten halben Stunde völlig vergessen hatte, den Zwang und die Strenge des so gehaßten Dienstes, der nun wieder seiner harrte. Er hatte es bisher nicht gewagt, seine Abneigung dagegen offen zu verrathen, aber diese Stunde nahm mit der Scheu vor dem Vater auch das Siegel von seinen Lippen. Einer augenblicklichen Eingebung folgend, kehrte er um und legte von neuem seine Arme um den Hals des Vaters.

„Ich habe eine Bitte,“ flüsterte er, „eine große, große Bitte, die Du mir gewähren mußt, und Du wirst es thun, ich weiß es, als Beweis, daß Du mich wirklich liebst.“

Zwischen den Brauen des Majors erschien eine Falte und er fragte mit leisem Vorwurf.

„Verlangst Du erst noch Beweise dafür? Nun, so laß hören!“

Hartmut schmiegte sich noch fester an ihn, seine Stimme gewann wieder jenen schmeichlerisch süßen Klang, der sein Bitten so unwiderstehlich machte, und die dunklen Augen baten so heiß und flehend mit.

„Laß mich nicht Soldat werden, Vater! Ich liebe den Beruf nicht, für den Du mich bestimmt hast, werde ihn niemals lieben lernen. Wenn ich mich bisher Deinem Willen gebeugt habe, geschah es mit Widerstreben, mit heimlichem Groll, und ich bin grenzenlos unglücklich dabei gewesen; ich wagte nur bisher nicht, Dir das zu gestehen.“

Die Falte auf der Stirn Falkenrieds vertiefte sich und langsam ließ er seinen Sohn aus den Armen.

„Das heißt mit anderen Worten, Du willst nicht gehorchen!“ sagte er herb, „und gerade Dir ist das nothwendiger als jedem anderen.“

„Ich kann aber keinen Zwang ertragen!“ brach Hartmut leidenschaftlich aus, „und der Dienst ist ja nichts anderes als Zwang und Ketten. Immer und ewig gehorchen, nie einen eigenen Willen haben, sich Tag für Tag einer eisernen Disziplin beugen, starren kalten Formen, mit denen man jede eigene Regung niederhält – das ertrage ich nicht länger! Alles in mir drängt nach Freiheit, nach Licht und Leben. Laß mich hinaus, Vater! Halte mich nicht länger fest an der Kette, ich sterbe, ich ersticke darin!“

Er hätte seine Sache nicht schlimmer führen können als mit diesen unvorsichtigen Worten vor einem Manne, der mit Leib und Seele Soldat war. Noch klangen sie in stürmischer, glühender Bitte. noch lag sein Arm um den Hals des Vaters; aber dieser richtete sich jetzt plötzlich auf und stieß ihn zurück.

„Ich dächte, der Waffendienst wäre eine Ehre, keine Kette!“ sagte er schneidend. „Schlimm genug, daß ich meinem Sohne das erst in das Gedächtniß rufen muß. Freiheit, Licht und Leben? Meinst Du vielleicht, man hat mit siebzehn Jahren schon das Recht, sich ohne weiteres in das Leben zu stürzen und all seine Güter an sich zu reißen? Für Dich wäre die ersehnte Freiheit nur die Zügellosigkeit – das Verderben!“

„Und wenn das wäre!“ rief Hartmut völlig außer sich. „Lieber verderben in der Freiheit, als weiter leben in diesem Zwang. Für mich ist er nun einmal eine Kette, eine Sklaverei –“

[43] „Schweig’! kein Wort mehr!“ herrschte ihn Falkenried so drohend an, daß der Jüngling trotz seiner furchtbaren Aufregung verstummte. „Du hast überhaupt keine Wahl mehr, und wehe Dir, wenn Du Deine Pflichten, vergessen solltest! Erst hast Du Offizier zu werden und Deine Schuldigkeit als solcher voll und ganz zu thun, wie jeder Deiner Kameraden; dann, wenn Du mündig geworden bist und ich keine Macht mehr habe, Dich zu hindern, magst Du Deinen Abschied nehmen, wenn es mir auch den Todesstoß geben wird, zu erleben, daß mein einziger Sohn den Waffendienst – flieht!“

„Vater, hältst Du mich für einen Feigling?“ brauste Hartmut auf. „Wenn ich im Kriege, im Kampfe stehen könnte –“

„So würdest Du tollkühn und blind jeder Gefahr entgegenstürmen, auf eigene Hand, und mit diesem Eigenwillen, der keine Disziplin kennt, Dich und die Deinigen vernichten. Ich kenne ihn, diesen wilden, maßlosen Freiheits- und Lebensdrang, dem keine Schranke und keine Pflicht heilig ist, ich weiß, von wem Du ihn geerbt hast und wohin er schließlich führt. Darum halte ich Dich fest an der ‚Kette‘, gleichviel, ob Du sie hassest oder nicht. Du sollst gehorchen und Dich beugen lernen, so lange es noch Zeit ist, und Du wirst es lernen, darauf gebe ich Dir mein Wort!“

Seine Stimme klang wieder in der alten, unbeugsamen Härte, jede Weichheit, jede Zärtlichkeit war ausgelöscht in den eisernen Zügen, und Hartmut kannte den Vater zu gut, um jetzt noch die Bitte oder den Trotz zu versuchen. Er erwiderte keine Silbe, aber in seinem Auge glühte wieder jener dämonische Funke, der ihm alle Schönheit nahm, und um die Lippen, die sich fest aufeinanderpreßten, legte sich ein fremder, böser Ausdruck, als er sich stumm zum Gehen wandte.

Der Major folgte ihm mit den Augen – da erhob sich wieder die warnende Stimme in seinem Innern, es kam wie die Ahnung eines Unheils über ihn, und er rief den Sohn zurück.

„Hartmut, Du wirst doch in zwei Stunden wieder hier sein? Du giebst mir Dein Wort darauf?“

„Ja, Vater!“ Die Antwort klang grollend, aber fest.

„Gut, so will ich Dich einmal als Mann behandeln. Mit diesem Worte, das Du mir verpfändest, lasse ich Dich ruhig gehen, sei pünktlich!“ –

Der junge Mann war erst einige Minuten fort, da trat Wallmoden ein.

„Du bist allein?“ fragte er etwas befremdet. „Ich wollte Dich nicht stören, aber ich sah eben Hartmut durch den Garten eilen. Wohin geht er denn so spät noch?“

„Zu seiner Mutter, um Abschied von ihr zu nehmen.“

Der Botschaftssekretär stutzte bei dieser unerwarteten Auskunft.

„Mit Deiner Bewilligung?“ fragte er rasch.

„Gewiß, ich habe es ihm erlaubt.“

„Wie unvorsichtig! Ich dächte, Du hättest doch nun gesehen, wie Zalika ihren Willen durchzusetzen versteht, und jetzt überläßt Du ihr Deinen Sohn von neuem auf Gnade und Ungnade!“

„Auf eine halbe Stunde und nur zu einem Lebewohl, das ich nicht verweigern konnte. Was fürchtest Du denn? Doch nicht etwa einen Gewaltstreich? Hartmut ist kein Kind mehr, das man in den Wagen trägt und trotz seines Sträubens entführt.“

„Wenn er sich nun aber nicht sträubt bei einer etwaigen Entführung?“

„Ich habe sein Wort, daß er in zwei Stunden zurückkehren wird,“ sagte der Major mit Nachdruck.

Wallmoden zuckte die Achseln.

„Das Wort eines siebzehnjährigen Knaben!“

„Der aber zum Soldaten erzogen ist und die Bedeutung des Ehrenwortes kennt. Das macht mir keine Sorge, meine Befürchtungen gehen nach einer anderen Richtung.“

„Regine sagte mir, Ihr hättet Euch gefunden,“ bemerkte Wallmoden mit einem Blick auf die noch immer schwer umdüsterte Stirn des Freundes.

„Auf Minuten, dann mußte ich wieder der harte, strenge Vater sein, und gerade diese Stunde hat mir gezeigt, wie schwer die Aufgabe ist, diese unbändige Natur zu beugen und zu erziehen – gleichviel, ich werde sie bewältigen.“

Der Botschaftssekretär trat an das Fenster und blickte in den Garten hinaus.

„Es dämmert schon und der Burgsdorfer Weiher ist über eine halbe Stunde entfernt,“ sagte er halblaut. „Du hättest diese letzte Zusammenkunft, wenn sie nun einmal stattfinden sollte, nur in Deiner Gegenwart gestatten sollen.“

„Und Zalika wiedersehen? Unmöglich, das konnte und wollte ich nicht.“

„Wenn dies Lebewohl nun aber anders endigt, als Du annimmst – wenn Hartmut nicht zurückkehrt?“

„So wäre er ein Elender, ein Wortbrüchiger!“ fuhr Falkenried auf, „ein Deserteur, denn er trägt schon die Waffe an der Seite! Beleidige mich nicht mit solchen Gedanken, Herbert, es ist mein Sohn, von dem Du redest.“

„Es ist auch Zalikas Sohn! Doch laß uns jetzt nicht darüber streiten, man erwartet Dich drüben im Eßzimmer; Du willst heute schon wieder fort?“

„Ja, in zwei Stunden,“ sagte der Major fest und ruhig. „Bis dahin ist Hartmut zurück – ich bürge Dir dafür.“

Ueber Wald und Feldern lagen schon die grauen Schatten der Dämmerung, die mit jeder Minute dichter und dunkler wurden. Der kurze nebelerfüllte Herbsttag ging zu Ende und bei dem schwer umwölkten Himmel brach die Nacht noch früher als sonst herein.

Am Rande des Burgsdorfer Weihers ging eine Frauengestalt unruhig und ungeduldig auf und nieder. Sie hatte den dunklen Mantel dicht um die Schulter gezogen, aber sie achtete nicht auf das Frösteln, mit dem die kalte Abendluft sie durchschauerte, ihr ganzes Wesen war fieberhafte Erwartung und gespanntes Lauschen auf einen Schritt, der sich noch immer nicht hören ließ.

Seit dem Tage, an dem Willibald die beiden überrascht und man ihn nothgedrungen in das Vertrauen gezogen, hatte Zalika die Zusammenkünfte mit ihrem Sohn auf die späten Nachmittagsstunden verlegt, wo es ganz einsam und öde im Walde war. Sie pflegten sich aber stets vor einbrechender Dämmerung zu trennen, damit Hartmuts späte Rückkehr in Burgsdorf keinen Argwohn erwecken sollte. Er war stets pünklich gewesen, heut harrte die Mutter schon seit einer Stunde vergebens. Hielt ihn ein Zufall zurück, oder war das Geheimniß verrathen? Seit ein Dritter darum wußte, mußte man ja stets auf diese Möglichkeit gefaßt sein.

Es war todtenstill ringsum im Walde, nur das trockene Laub raschelte unter dem Saume des Gewandes der ruhelos Auf- und Abschreitenden. Unter den Baumwipfeln lagerten schon nächtliche Schatten, über dem Weiher, wo es noch freier und lichter war, schwebte eine Nebelwolke, und dort drüben, wo das kleine Gewässer von einer Wiese begrenzt wurde, die trügerischen Moorgrund barg, quoll es noch dichter empor, weißgraue Dunstschleier, die dem Boden entstiegen und sich gährend und wallend ausbreiteten. Es wehte feucht und kalt von dort herüber wie Grabesluft.

Da endlich, ein leichter Schritt, anfangs noch in weiter Ferne – aber er kam in fliegender Eile näher und nahm seine Richtung nach dem Weiher. Jetzt erschien eine schlanke Gestalt, kaum noch erkennbar in der wachsenden Dunkelheit, Zalika flog ihr entgegen und in der nachsten Minute lag ihr Sohn in ihren Armen.

„Was ist geschehen?“ fragte sie unter den gewohnten stürmischen Liebkosungen. „Weshalb kommst Du so spät? Ich verzweifelte schon daran, Dich heut noch zu sehen. Was hat Dich zurückgehalten?“

„Ich konnte nicht früher hier sein,“ stieß Hartmut, noch athemlos von dem raschen Laufe, hervor. „Ich komme von meinem Vater!“

Zalika zuckte zusammen.

„Von Deinem Vater? Er weiß also –?“

„Alles!“

„So ist er in Burgsdorf? Seit wann? Wer gab ihm Nachricht?“

Der junge Mann berichtete in fliegenden Worten, was geschehen war, aber er hatte noch nicht geendigt, als ein bitteres Auflachen seiner Mutter ihn unterbrach.

[44] „Natürlich! Sie sind ja alle, alle im Komplott miteinander, wenn es gilt, mir mein Kind zu entreißen – und Dein Vater? Er hat wohl wieder gedroht und gestraft und Dich das schwere Verbrechen büßen lassen, daß Du in den Armen Deiner Mutter gelegen hast?“

Hartmut schüttelte den Kopf. Die Erinnerung an jenen Augenblick, wo der Vater ihn an seine Brust zog, hielt doch stand, trotz all der Bitterkeit, in der jene Scene schließlich geendigt hatte.

„Nein,“ sagte er leise, „aber er verbot mir, Dich wiederzusehen, und forderte unerbittlich die Trennung von Dir.“

„Und trotzdem bist Du hier! O, ich wußte es ja!“

Es klang wie jubelndes Frohlocken in den Ausruf.

„Triumphire nicht zu früh, Mama!“ sagte der junge Mann bitter. „Ich komme nur, um Abschied zu nehmen.“

„Hartmut!“

„Der Vater weiß darum, er hat mir dies Lebewohl gestattet und dann –“

„Dann will er Dich wieder an sich reißen und Du sollst mir verloren sein für immer! Ist es nicht so?“

Hartmut antwortete nicht, er umklammerte mit beiden Armen die Mutter und ein wildes, leidenschaftliches Schluchzen kam aus seiner Brust, das ebensoviel von Groll und Bitterkeit als vom Schmerz hatte.

Es war in zwischen völlig dunkel geworden, die Nacht brach an, eine kalte, düstere Herbstnacht, ohne Mond- und Sternenglanz, aber dort auf der Wiese, wo vorhin die weißen Dunstschleier wallten, fing es jetzt an, sich zu regen. Es zuckte etwas auf, mit bläulichem Schimmer, das anfangs nur matt durch den Nebel blinkte und dann heller und klarer leuchtete wie eine Flamme.

Jetzt verschwand es, jetzt tauchte es wieder auf und mit ihm ein zweites und drittes – die Irrlichter begannen ihr gespenstiges, unheimliches Spiel.

„Du weinst?“ sagte Zalika, ihren Sohn fest an sich pressend. „Ich habe das längst kommen sehen, und selbst wenn der junge Eschenhagen uns nicht verrathen hätte, an dem Tage, da Du zu Deinem Vater zurückkehren solltest, wärst Du doch vor die Wahl gestellt worden zwischen Trennung oder – Entschluß.“

„Welchen Entschluß? Was meinst Du?“ fragte Hartmut betroffen.

Zalika beugte sich zu ihm nieder, und obwohl sie allein waren, sank ihre Stimme doch zu einem Flüstern herab.

„Willst Du Dich wehrlos und willenlos einer Tyrannei beugen, die das heilige Band zwischen Mutter und Kind zerreißt und unser Recht wie unsere Liebe mit Füßen tritt? Wenn Du das kannst, dann bist Du nicht mein Sohn, dann hast Du nichts geerbt von dem Blute, das in meinen Adern rollt. Er sandte Dich, um mir Lebewohl zu sagen, und Du nimmst das wie eine letzte Gnade geduldig hin? Du kommst wirklich, um Abschied von mir zu nehmen auf Jahre hinaus, wirklich?“

„Ich muß ja!“ unterbrach sie der junge Mann verzweiflungsvoll. „Du kennst den Vater und seinen eisernen Willen, giebt es eine Möglichkeit, sich dagegen aufzulehnen?“

„Wenn Du zu ihm zurückkehrst – nein! Aber wer zwingt Dich denn dazu?“

„Mama! Um Gotteswilien!“ fuhr Hartmut entsetzt auf, aber die umschlingenden Arme ließen ihn nicht, und das heiße, leidenschaftliche Flüstern drang wieder zu seinem Ohre.

„Was schreckt Dich denn so bei dem Gedanken? Du sollst ja nur mit Deiner Mutter gehen, die Dich grenzenlos liebt und hinfort nur für Dich leben wird. Du hast es mir ja oft geklagt, daß Du den Beruf hassest, der Dir aufgezwungen werden soll, daß Du Dich verzehrst in der Sehnsucht nach Freiheit. Wenn Du zurückkehrst, giebt es keine Wahl mehr für Dich, Dein Vater wird Dich unerbittlich festhalten an jener Kette, und wenn er wüßte, daß Du daran stürbest, er gäbe Dich doch nicht frei.“

Sie hätte ihrem Sohne das nicht erst zu sagen brauchen, er wußte es besser als sie, hatte er doch vor kaum einer Stunde die ganze Unbeugsamkeit des Vaters kennen gelernt, dies harte: „Du sollst gehorchen und Dich beugen lernen!“ gehört. Seine Stimme erstickte fast in Bitterkeit, als er antwortete:

„Gleichviel, ich muß zurück! Ich habe mein Wort gegeben, in zwei Stunden wieder in Burgsdorf zu sein.“

„Wirklich?“ fragte Zalika scharf und hohnvoll. „Ich dachte es mir! Sonst darfst und sollst Du ja nichts anderes sein als ein Knabe, dem jeder Schritt vorgezeichnet, jede Minute berechnet wird, der nicht einmal einen eigenen Gedanken haben darf; aber sobald es gilt, Dich festzuhalten, gesteht man Dir die Selbständigkeit des Mannes zu. Nun wohl, so zeige es, daß Du nicht bloß in Worten mündig bist, und handle auch als Mann! Ein erzwungenes Versprechen hat keinen Werth, zerreiße diese unsichtbare Kette, an der man Dich halten will, und mach Dich frei!“

„Nein – nein!“ murmelte Hartmut mit einen erneuten Versuch, sich loszumachen. Es gelang ihm nicht, er wandte nur das Gesicht ab und starrte mit heißen Augen hinaus in die Nacht, in das öde schweigende Waldesdunkel und hinüber, wo die Irrlichter noch immer ihren Gespensterreigen führten. Ueberall tauchten jetzt die zuckenden, zitternden Flammen auf, die sich zu suchen und zu fliehen schienen, sie schwebten über den Boden hin und versanken dann oder zerflatterten in dem Nebelmeer, um immer wieder von neuem zu erstehen. Es lag etwas Grauenhaftes und doch zugleich etwas seltsam Lockendes in diesem geisterhaften Spiel, der dämonische Zauber der Tiefe, die jener trügerische Moorgrund barg.

„Komm mit mir, mein Hartmut!“ bat Zalika jetzt in jenen süßen Schmeichellauten, die ihr wie dem Sohn so allmächtig zu Gebote standen. „Ich habe längst alles vorgesehen und vorbereitet; ich wußte es ja, daß ein Tag wie der heutige kommen müsse. Eine halbe Stunde von hier hält mein Wagen, er bringt uns nach der nächsten Eisenbahnstation, und ehe man in Burgsdorf ahnt, daß Du nicht zurückkehrst, trägt der Kurierzug uns schon hinaus in die Ferne. Dort ist die Freiheit, das Leben, das Glück! Ich führe Dich hinaus in die weite große Welt, und wenn Du sie erst kennen lernst, wirst Du aufathmen und aufjubeln wie ein Erlöster. Ich weiß es ja, wie einem Befreiten zu Muthe ist, ich habe ja auch Ketten getragen, die ich in thörichter Verblendung mir selbst schmiedete, aber ich hätte sie schon im ersten Jahre zerrissen, wenn Du nicht gewesen wärst. O, sie ist süß, die Freiheit, Du wirst es auch noch fühlen!“

Sie wußte nur zu gut den Weg zu finden, der zum Ziele führte. Freiheit, Leben, Glück! Die Worte fanden ein tausendfaches Echo in der Brust des Jünglings, dessen ungestümer Freiheitsdrang bisher gewaltsam niedergehalten worden war. Wie ein leuchtendes Zauberbild, von magischem Glanze umflossen, stand dies verheißene Leben vor ihm. Er brauchte nur die Hand danach auszustrecken, dann war es sein.

„Mein Wort!“ murmelte er, mit einem letzten Versuch, sich aufzuraffen. „Der Vater wird mich verachten, wenn –“

„Wenn Du Dir eine große stolze Zukunft errungen hast?“ unterbrach ihn Zalika leidenschaftlich. „Dann tritt wieder vor ihn hin und frage ihn, ob er es noch wagt, Dich zu verachten! Er will Dich am Boden festhalten und Du hast doch Flügel, die Dich emportragen! Er versteht eine Natur wie die Deinige nicht, wird sie nie verstehen lernen. Willst Du an einem bloßen Worte verkümmern und zu Grunde gehen? Komm mit mir, mein Hartmut, mit mir, der Du alles bist, hinaus in die Freiheit!“

Sie zog ihn fort, langsam aber unwiderstehlich, er sträubte sich wohl noch, aber er riß sich nicht los, und unter dem Flehen, unter den Liebkosungen der Mutter hörte auch allmählich dieses Sträuben auf – er folgte.

Einige Minuten später lag der Weiher ganz einsam. Mutter und Sohn waren verschwunden, ihre Schritte verhallt, rings herrschte Nacht und Schweigen. Nur drüben im Nebeldunst des Moores regte sich noch immer jenes lautlose, geisterhafte Leben. Sie schwebten und zerflatterten, tauchten auf und versanken im ruhelosen Spiel – die geheimnißvollen Flammenzeichen der Tiefe.

Der Deutsche Ritterorden hatte längst die Landgebiete des altpreußischen Weichselthals erobert, seine Residenz in der Marienburg aufgeschlagen, Städte gegründet und mit deutschen Kolonisten besiedelt in den Gauen, die wir heute Westpreußen nennen. Bald aber erschien ihm sein Landbesitz zu klein, er trachtete danach, weiter nach Osten vorzubringen, auch diejenigen Gaue der alten heidnischen Preußen zu unterjochen, die weit nach Sonnenaufgang, jenseit der Höhenzüge lagen, welche bis jetzt seiner Herrschaft Grenze bildeten. So zog er auf Schiffen mit seinen Heereshaufen über das Frische Haff, den Strandsee, der sich viele Meilen lang von Elbing bis zu der Einmündung des Pregelstroms dehnt, und diesen Fluß hinauf bis zu der ersten steilen Höhe, welche, weithin die Umgebung beherrschend, an seinen Ufern sich erhebt. Dort ward um die Mitte des 13. Jahrhunderts die erste Burg im Lande Ostpreußen gegründet und dem König Ottokar von Böhmen zu Ehren, der zu dieser Ansiedelung gerathen hatte, „Königsberg“ genannt. Selten ist ein vom Zufall bestimmter Namen für eine Stadt so verheißungsvoll geworden wie dieser. Königsberg, die Wiege der Monarchie, die von dem Lande, in welchem es lag, den Namen „Preußen“ entnommen, ist mit dem Geschicke dieser Monarchie stets aufs engste verwachsen gewesen; sie ist Krönungs- und dritte Residenzstadt des Königreiches.

Das mittelalterliche Königsschloß überragt auch heute alle Umgebung von seiner freien Höhe aus. Es ist wohl das erste und älteste Gebäude der Stadt, denn zugleich mit deren Gründung hat man auch den Bau begonnen, der in seinen ältesten Theilen mit cylindrischen Eckthürmen, tiefen Thorbogen, klotzigem Mauerwerk noch ganz den Charakter jener Zeit trägt. Weit später erst sind die modernen Flügel des Bauvierecks entstanden, so daß die ganze Architekturgruppe einen ungemein bunten Eindruck gewährt. Die ganze westliche Seite des Gevierts wird von der Schloßkrche eingenommen, die am Ende des 10. Jahrhunderts erbaut wurde. Alles ist hier Geschichte, jeder Stein mahnt an die großen Tage des preußischen Königthums. Es war ja doch kaum mehr als Zufall, daß der erste preußische König 1657 in diesem Schlosse geboren wurde, der sich dann 1701 in dieser Kirche selbst die Krone aufs Haupt setzte. Alle seine Nachfolger kamen zur Erbhuldigung in diese Stammburg des Königthums, und als im Verfassungsstaat dieser Akt wegfallen mußte, hat König Wilhelm ebenfalls in der Königsberger Schloßkirche seine Krönung mit größtem Pomp vollzogen.

Waren die ernsten Feierlichkeiten vorüber, so stieg die Festversammlung hinauf in einen unmittelbar über der Kirche gelegenen Saal, um dort ihre heiteren Feste zu feiern. Dieser „Moskowitersaal“ im Oberstock einer Kirche mag auch wohl einzig in seiner Art sein. Er soll den Namen einem anderen Raume entlehnt haben, in welchem unter Hochmeister Markgraf Albrecht von Brandenburg eine Gesandtschaft des moskowitischen Großfürsten Wassiliy gewohnt hat.

Noch vor kurzem versammelte jede größere Feier die Königsberger und ihre Gäste oben im Moskowitersaale, und ebenso haben sie seit alters her mit Vorliebe die tiefsten Gewölbe und Verließe des alten Gemäuers aufgesucht. Dort, wo einst grauses Folterwerkzeug die Unglücklichen peinlich befragte, ist der fröhliche Weingott eingezogen, und noch immer nennt man die mittelalterlichen Kellergewölbe das „Blutgericht“; der Wein schmeckt deshalb in dem kühlen Raume nicht minder gut.

Dieses alte Schloß ist von Beginn an Kern und Mittelpunkt von Königsberg gewesen, wie es trotz aller Prachtbauten bis heute noch dessen merkwürdigstes Architekturstück ist. Anfangs hat sich wohl nur zu seinen Füßen unten am Abhang des Berges bürgerliches Leben angesiedelt, die „Altstadt“, die sich stromaufwärts längs des Pregelufers fortsetzte in dem Stadttheil „Löbenicht“. Auch die kleine Insel, die unmittelbar vor dem Schlosse von zwei Armen des Pregels gebildet wird, ist zu jener Zeit besiedelt worden und heißt noch heute der „Kneiphof“. Diese drei Stadttheile zusammen bilden das alte Königsberg. Denn eng sind seine Gassen, himmelhoch oft einzelne Giebelhäuser; es ist unverändert geblieben, als dem Deutschen Ritterorden die Marienburg verloren gegangen war und er seine Residenz hierher verlegte. Auch als der letzte Hochmeister aus dem Hause Brandenburg sich zum weltlichen Fürsten, zum Herzoge von Preußen machte, hat er aus seinem Schlosse wohl nur die Dreistadt: Löbenicht, Altstadt, Kneiphof überschaut. Wir erkennen dieses frühere Königsberg noch heute deutlich; die spätere moderne Stadt hat sich freieren Raum gesucht, ist strahlenförmig aus dem alten Kern herausgewachsen, und um sie herum hat sich der Festungswall und ein Gürtel weit vorgeschobener Forts gelegt.

In dem Banne der Fürstenburg sehen wir jetzt noch altes Gemäuer, Thurmstümpfe, Reste früherer Befestigungen mitten in die moderne Welt hineinragen. Zu den malerischen Partien dieses Burgbannes gehört heute noch ein kotziger, mittelalterlicher Thurmbau, den man nicht abgetragen, sondern an Geschäftsleute überlassen hat. Da verstecken sich Gärten, Höfe, altes Gewinkel in dem Bezirk, der die Stadtseite des Schlosses, den ältesten Theil desselben, umgiebt. Das kleine Verkehrsleben mag sich in den engen krummen Gassen unmittelbar am Fuße des steilen Schloßberges entwickelt haben. So ist es noch heute. Auch jetzt drängt sich hier der Kleinverkehr zwischen der natürlichen Bodenterrasse und dem Flusse zusammen. Anders ist das Gepräge der Kneiphofinsel in alter Zeit gewesen, und ist es auch heute noch. Dort hatte der Bischof von Samland um das Jahr 1330 den Dom zu bauen begonnen, ein kräftiges ernstes Bauwerk, schmucklos und [46] derb, wie die baltische Gothik zu bauen liebt. Da das Schloß damals nach keine eigene Kirche besaß, kamen Hochmeister und Herzog hier herab zum Gottesdienst. Hier finden wir ihre Grabmäler. Dennoch aber haben die Hochmeister die die Macht gefürchtet, die diese Bischofskirche mitten in der bürgerlichen Gemeinde ausübte, denn innerlich standen die Ordensleute und der von seinem Klerus umgebene Bischof einander feindlich gegenüber.

Da kam die Reformation, es kam die Verwandelung des Ordensstaates in ein weltliches Herzogthum, es kam die Regierungszeit des Herzogs Albrecht. Da wandelte inneres und äußere Leben sich mächtig in Königsberg. Die Lehre Luthers fand schnell Eingang in der deutschen Nordostmark. Neben dem alten gothischen Dome gründete Herzog Albrecht die Universität 1544 als eine „streng lutherische“, ein Schwiegersohn Melanchthons wurde ihr erster Rektor und unmittelbare Nachkommen Luthers sind hier in der Seelsorge thätig gewesen. Noch heute erinnert ein von dem Königsberger Studenten getragenes Abzeichen, welches aus der Initiale dieser Schilderung uns entgegenschaut, an den ehrwürdigen Stifter der „Albertus-Universität“. Seit jener Zeit ist Königsberg eine Stätte regsten geistigen Lebens geworden und geblieben: der Liederdichter Simon Dach predigte auf der Kanzel des Domes, die Lehrstühle der Hochschule haben Kant, Herder, Hippel geziert.

Die offene Stadt, von dem festen Schlosse beherrscht, wurde nun zu enge. Unten im Kneiphof entwickelte sich lebhafter Handel, da fand das Gemeindeleben mit Rathhaus und Junkerhof seine Stätte, die Insel wurde der vornehmste Bezirk des sich entwickelnden Königsbergs.

Wer heute diese Stadt besucht, der wird, besonders wenn er von dem nahen Danzig kommt, sich mit Recht darüber wundern, daß die bedeutende Vergangenheit, die verschiedenen Blütheperioden nirgends in würdevollen Bauwerken architektonisch Ausdruck gefunden haben. In Danzig erkennt man heute noch das gothische und das Zeitalter der Spätrenaissance; die Bauten beider Perioden verleihen der mächtigen Hansestadt ihren hohen malerischen Reiz, machen sie zu einer der schönsten Deutschlands. In Königsberg finden wir kaum eine Spur solcher alten baulichen Würde und Pracht. Das Schloß trägt in seinem ältesten Theile entschieden den Charakter einer zur Landesvertheidigung errichteten Burg, der Dom ist schwerfällig, schmuck- und fast stillos. Rathhäuser, Gildenhallen, Patricierwohnungen aus jenen früheren Entwicklungszeiten sucht man hier vergebens: an das alte dürftige, nur für das engste Bedürfniß seiner anspruchslosen Bewohner erbaute Königsberg schließt sich sofort das moderne. Und so ist Königsberg in seiner äußeren Erscheinung weder eine historische noch eine eigentlich schöne Stadt, obgleich es einzelnes enthält, um das andere Städte es beneiden könnten. Immer aber hat das geistig angeregte Leben, das Vorwärtsgehen auch auf wirthschaftlichem und gewerblichem Gebiete Königsberg eine hervorragende Stellung im altpreußischen Lande verschafft.

Die „Stadt der reinen Vernunft“ nennt man wohl ab und zu die alte Pregelstadt und man knüpft damit an ihres größten Sohnes berühmtestes Werk an. Immanuel Kant, der große Philosoph, der nie über die Mauern seiner Geburtsstadt hinausgekommen sein soll, hat hier seine „Kritik der reinen Vernunft“ geschrieben, hier ist er am 12. Februar 1804 gestorben. In den Arkaden, die sich längs der Nordseite des Domes hinziehen und die unter dem Namen des „Professorengewölbes“ bis zum Anfange dieses Jahrhunderts als Begräbnißplatz der Professoren der Albertus-Universität benutzt wurden, fand er, sechzehn Tage nach seinem Tode, seine Ruhestätte, wurde aber fünf Jahre nachher wieder ausgegraben und an das Ostende dieser Arkaden verbracht, wo er in einem abgegrenzten Raume neu eingesenkt wurde. Indessen auch hier sollten seine irdischen Ueberreste noch nicht endgültig zur Ruhe kommen. Die zunehmende Verwahrlosung der neuen Grabstätte veranlaßte eine Anzahl Männer, für eine würdige Herstellung derselben Sorge zu tragen, zu welchem Zwecke zunächst das Ostende der Arkaden in eine einfache Kapelle, die Stoa Kantiana, umgewandelt wurde. Dann schritt man im Juni 1880 dazu, die Gebeine des großen Todten auszuheben, wobei mit großer Vorsicht und genauester Prüfung verfahren werden mußte, denn infolge jener Umbettung im Jahre 1809 hatten sich die sicheren Anhaltspunkte über die Stelle, wo sie zu suchen waren, verwischt. Es gelang aber insbesondere mit Hilfe einer kurz nach Kants Tode abgenommenen Maske, die Identität des gefundenen Schädels mit demjenigen Kants unzweifelhaft festzustellen, worauf die Gebeine in einem neuen doppelten Metallsarge, zugleich mit einigen die Ausgrabung betreffenden Urkunden, aufs neue in einer ausgemauerten Gruft an derselben Stelle, wo sie vorher geruht hatten, beigesetzt wurden. Den denkwürdigen Vorgang dieser Ausgrabung hat Professor Heydeck, welcher den Haupttheil der Arbeit eigenhändig ausführte, in einem Gemälde verewigt, dessen getreue Holzschnittnachbildung wir unsern Lesern bieten.

Die moderne Zeit, die eigentlich nur erst nach Jahrzehnten rechnet, fand in Königsberg genügend Raum für ihre Schöpfungen, sie fand ihn hauptsächlich auf der Hochfläche, an deren steilem Rande das alte Schloß steht. Dort breiteten ehedem sich grüne Anger, Pferdeweiden, Jagdgründe aus, von Wegen durchzogen, die ins flache Land hinausführten; dort sammelten sich die Wasser der grasigen, mit alten Bäumen geschmückten Flur in langgestreckten Weihern, deren blinkende Spiegel bis in die unmittelbare Nähe des Schlosses sich dehnten. Allmählich war im Laufe der Jahrhunderte die Stadt hier hinaufgezogen, Gartengrundstücke, Milchwirthschaften, kleine ländliche Häuschen bedeckten einen Theil des Bodens, längs der Landstraßen mögen wohl von Beginn an die Wohnungen dichter bei einander gestanden haben. „Steindamm“, „Roßgarten“, wie jene Stadttheile heute noch heißen, deuten mit ihren Namen den Ursprung und den früheren Charakter dieser Ansiedelungen an. Dort ist vorzugsweise das moderne Königsberg erbaut worden und auch alle groß angelegten Bauwerte der Neuzeit, mit Ausnahme der Börse, die unten in der Handelsstadt am Strome bleiben mußte, haben den freien Boden, die reinere Luft dieser nördlichen Bezirke aufgesucht. Früh schon war dort das Theater erbaut worden, und 1844, als die Universität unten im Dome ihr dreihundertjähriges Jubiläum feierte, ward oben an dem heiteren, weiträumigen Königsgarten der Grundstein zum Baue einer neuen Hochschule gelegt, die 1862 vollendet wurde und nun, im Rundbogenstile italienischer Paläste gehalten, einen Schmuck des modernen Königsbergs bildet. Auf dem Platze vor der Universität, dem „Paradeplatze“, fand 1851 ein Reiterstandbild [47] Friedrich Wilhelms III. seine Stelle. Später wurde eine Bronzestatue Kants von Rauch, welche früher am Kantschen Hause in der Nähe des Schlosses gestanden hatte, ebenfalls auf diesen Platz versetzt.

Der höchsten Verwaltung des Staates genügte das alte Schloß nicht mehr, für sie und als Residenz des Oberpräsidenten wurde in einer der Straßen, die wie Spinnenfüße von dem Mittelpunkte der alten Stadt nordwärts ins freie Land sich ausstrecken, ein stolzer Palast von Sandstein und gelben Backsteinfüllungen errichtet, ein Flügelbau mit reichem Skulpturenschmucke. Die Provinz hatte inzwischen Selbständigkeit erlangt und baute sich an einer andern jener Strahlenstraßen ihr „Landeshaus“. So hatte das moderne Königsberg innerhalb kurzer Jahrzehnte mehr Monumentalbauten geschaffen, als die langen Jahrhunderte vorher ihm hinterlassen hatten.

Auch dem Handel und der Industrie, die durch energisches Streben und klugen Geschäftsverstand der Bürger zur Blüthe gelangt sind, dankt das moderne Königsberg die stolzen Bauten, die neuerdings die Stadt verschönen. Frühere Jahrhunderte haben ihr an Patricierhäusern gar nichts hinterlassen. Nun schoben sich Prachtbauten des wohlhabenden Bürgerthums zuerst in die Lücken ein, die sich etwa in der alten Dreistadt fanden. Als diese aber nicht mehr genügten, wurden jene weiten Gartengründe [48] und Felder, die zwischen den zu den nördlichen Außenthoren führenden Straßen Streindamm mit seiner herrlichen, grünen Promenade, den „Hufen“, Tragheim, Roßgarten sich ausdehnten, von der Baulust erobert.

In manchem dieser Reviere wohnt man heute noch fast wie auf dem Lande. Stille Straßen, weite Gärten, völliger Mangel an Geschäftsleben, selbst an demjenigen, dessen ein moderner Haushalt nicht entrathen kann, sind dort nicht selten. Mehr und mehr füllt sich der weite Bezirk mit modernen Wohnhäusern, denen weder äußerer Schmuck noch innere Bequemlichkeit fehlt, immer mehr verschwinden die kleinen niedrigen Häuserchen, die an jenen früheren Landstraßen noch heute zu finden sind.

An Baugrund fehlt es hier oben nach immer nicht, und die Bevölkerungsziffer, welche sich heute auf über 100 000 Seelen beläuft, steigt so stetig, daß auch die Baulust rege bleibt. Königsberg ist immer dem Charakter seiner ersten Entwickelung treu geblieben. Aus verschiedenen kleinen Städtewesen lose zusammengeschweißt, hängt auch seine neueste moderne Gestaltung ihrer äußeren Erscheinung nach nur lose mit dem Früheren zusammen. Unten in den alten Städten überall Enge, überall bauliche Kargheit, dafür aber regstes Leben und Treiben; hier weite Plätze mit grünem Laubschmuck, breite Straßen, neben den Prachtbauten zu öffentlichen Zwecken stolze Privathäuser, mit allem ausgestattet, was die zeitgenössische Technik und die schmückende Kunst zu leisten vermag, dafür aber große Stille, die nur ein gewisser Luxusverkehr unterbricht. So besitzt Königsberg weit entschiedener als jede andere Stadt von ähnlicher Größe und Bedeutung eine Scheidung, wie sie London mit „City“ und „Westend“ bezeichnet: dort nur Geschäft, hier die Stätte wissenschaftlichen, künstlerischen Lebens inmitten gut ausgestatteter, gesunder, ja üppiger Wohnungen.

Noch eins kommt hinzu, um diesen Vergleich noch treffender zu machen. Der langgestreckte Weiher, der diese Hochebene in der Mitte durchschneidet und sich bis in die Nähe des Schlosses zieht, ist nun ringsum von modernen Stadttheilen umgeben. Das Erholungs- und Genußleben drängt sich an seinen Ufern zusammen. Königsberg besitzt von Natur nur sehr wenig landschaftliche Reize. Dafür bietet denn dieser Schloßteich einigermaßen Ersatz und von ihm aus ist auch unsere Hauptansicht der Stadt aufgenommen. An sein südliches Ende dringen die Häuser mit ihren Gärten, Balkonen, offenen Veranden vor, da besitzt jedes seine Gondel zu abendlichen Lustfahrten. Nordwärts aber von der Fußgängerbrücke, die diesen Weiher überspannt, hüllen die Laubmassen großer Gärten die Ufergelände in tiefen Schatten, da besitzen die Logen, die große Ressource der Kaufleute ihre Sommerlokale, in denen die oberen Schichten der Bevölkerung alle schönen Sommerabende verleben, wo Musik erschallt und feenhafte Beleuchtung vom Spiegel des stillen Wassers zurückgeworfen wird. Der Schloßteich ist der Glanzpunkt Königsbergs, hierher entsendet die alte Unterstadt, wie die moderne obere ihre Gesellschaft, hier begegnen wir Studenten, Offizieren, Beamten, Kaufleuten und Gewerbtreibenden, hier haben an jedem freien Uferfleckchen Bierhallen sich angesiedelt, hier gondelt man zu allen Tagseiten. Der Schloßteich ist reizend, gerade auch wegen der Verschiedenartigkeit seiner Uferstaffage. Auf der einen Seite überblicken wir den Kranz von Häusern, halb in Gartengrün versteckt, überragt von Thürmen und hohem Kirchengemäuer, auf der anderen die Massen alter Kastanien und Linden, die, wo der Seespiegel eine leichte Biegung macht, sich zusammenschließen. Wenn das Oberhaupt des Reiches, wenn irgend ein Kongreß, eine Wanderversammlung Königsberg besucht, der Schloßteich wird dann immer zum Schauplatz irgend einer Lustbarkeit gemacht. In den Logengärten veranstaltet man Konzert und Feuerwerk, der Börsengarten wird in ein Lichtmeer getaucht, Gesang und Instrumentalmusik ertönt aus den erleuchteten Gondeln, die das stille Wasser durchfurchen und die Schwäne aus ihrer Nachtruhe scheuchen.

Der Fremde fühlt sich bald heimisch und wohl in der alten Königsstadt. Es herrscht in ihr ein heiter geselliges, geistig ungemein angeregtes Leben, die Königsberger sind gastfrei und leicht zugänglich, man verkehrt zwanglos mit ihnen und hat etwas davon. Aufs glücklichste mischen sich hier Stände, Gesellschaftsgruppen, Berufskreise. Unter den am stärksten vertretenen Ständen ist der kaufmännische eigentlich der jüngste. Als die Hochschule schon lange berühmt in der ganzen Kulturwelt war, stand der Handel Königsbergs noch weit zurück gegen den anderer alter Hansestädte. Das hat sich in neuester Zeit vollständig geändert.

Der Theehandel des Festlandes hat sich in Königsberg einen Mittelpunkt geschaffen, die Königsberger Thee-Kompagnie ist eine der hervorragendsten kaufmännischen Unternehmungen in ganz Deutschland. Die russischen und polnischen Weizenernten gehen großentheils hierher, denn die Seeschiffe, welche dieselben nach dem Auslande verladen, können den tiefen Pregel herauf bis zu der Speicherstadt gelangen. Die Rosse nährenden Fluren Litauens senden ihre edlen Pferde hierher auf die weltberühmten Märkte, zu denen Käufer aus allen Ländern sich einstellen. Dies alles sind Schöpfungen, Eroberungen der neun Zeit. Wenn wir dafür auch mit großem Interesse, mit ehrfurchtsvollem Sinne auf das historische Königsberg, auf die Stadt König Ottokars, die Stadt des großen Herzogs Albrecht von Brandenburg, auf das Schloß blicken, in dem die Wiege des ersten Preußenkönigs gestanden, zu der Kirche, in welcher er sich die Krone aufgesetzt hat, die moderne Stadt mit ihrer äußeren Entwickelung, mit ihrem kräftig treibenden Leben übt dennoch eine nicht minder anziehende Wirkung auf uns aus.

[50]

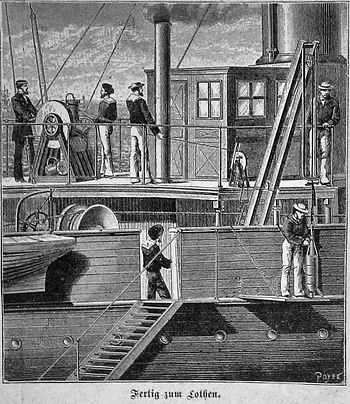

Die Erforschung der Meere.

Im Sommer und Herbst des vorigen Jahres verfolgten die Zeitungsleser mit Spannung die Nachrichten von den Schicksalen des Dampfers „National“, der eine deutsche Expedition zur Erforschung der Meere über den Atlantischen Ocean trug. Das Wort „Plankton“, welches die Gesammtmasse aller im Meere treibenden Organismen bezeichnet und bis dahin nur einem engen Forscherkreise bekannt war, erhielt mit einemmal eine große Volksthümlichkeit; die Expedition bildete einen Anstoß, um das Interesse für das Meer und seine Wunder, das ewig in der menschlichen Brust schlummert, von neuem anzufachen. Die gelehrten Theilnehmer an jenem Forscherzuge sind glücklich in die Heimath zurückgekehrt und damit beschäftigt, die gewonnene wissenschaftliche Ausbeute zu verarbeiten. Es dürfte darum an der Zeit sein, unsere Leser mit einigen Abschnitten der Meereskunde vertraut zu machen, ehe wir auf die Bedeutung und die Errungenschaften der jüngsten deutschen Expedition des näheren eingehen.

Seit uralten Zeiten wurde das Meer befahren, aber es war lange nur eine Handelsstraße. Die Grenzen des Oceans waren unbekannt und die Phantasie verlegte allerlei Wundergebilde dorthin. Eine neue Zeit begann erst, als Columbus den Atlantischen Ocean durchmessen hatte; auf die Entdeckung der Neuen Welt folgte die Entdeckung des „Südmeers“, des Großen Oceans, und dreißig Jahre nach der ersten Fahrt des kühnen Genuesen erschien an der spanischen Küste am 6. September 1522 das Schiff „Viktoria“, von Würmern zerfressen, geflickt, mit zerbrochenen Masten, zerrissenen Segeln, das einzige Schiff von der Flotte Magalhaes’, welches die erste Erdumseglung ausgeführt hatte. Bei weitem größer als man gedacht hatte, erschien jetzt das Meer, und jemehr Entdecker in die fernen Gegenden hinauszogen, desto mehr Wasser entdeckten sie, bis James Cook auf seinen Weltumseglungen in großen Umrissen die Grenzen der Gewässer auf der Erde feststellte. Seit jener Zeit etwa wissen wir, daß Festland und Meer im Verhältniß von drei zu acht auf der Erdoberfläche vertheilt sind.

Man suchte schon damals nicht nur die Geographie, sondern auch die „Natur des Meeres“ zu erforschen, und die Physik des Meeres bildete einen wichtigen Theil der Aufgaben, die sich die beiden Forscher, die Begleiter Cooks auf dessen zweiter Reise, stellten. Demselben Gegenstande widmeten Benjamin Franklin und Alexander Humboldt ihren Scharfsinn, aber erst in jüngster Zeit wurde die Oceanographie, die Meereskunde, zu einem Wissenschaftszweig erhoben. Dem Amerikaner M. F. Maury verdanken wir, daß die Schiffe, welche jetzt die Oceane durchkreuzen, zugleich dem Handel und der Wissenschaft dienen, daß ihre Logbücher von den Seewarten wissenschaftlich verwerthet werden. Die Anregung hierzu ward vor kaum fünfzig Jahren gegeben.

Damals stand die Menschheit an der Schwelle des großen Zeitalters der Elektricität. Der Telegraph rückte weit entfernte Länder dicht aneinander; das Meer bildete eine Schranke zwischen der Alten und Neuen Welt, aber auch diese mußte fallen. Man wollte dem Grund des Oceans das gedankenleitende Kabel anvertrauen, man führte aus, was man wollte, und legte damit den Grund zur Erforschung des Meeresbodens und zu einem neuen Zweige der Wissenschaft, der Tiefseeforschung. Eine neue Welt, ein unterseeisches Reich, wurde damit entdeckt, und nun zogen Schiffe aus, um es zu erkunden.

Die Amerikaner forschten in ihren Gewässern, in den Binnenmeeren entfalteten alle Nationen eine rührige Thätigkeit, die Polarforscher suchten den Eismeeren ihre Geheimnisse zu entlocken, und dann wurde das englische Kriegsschiff „Challenger“ (der Herausforderer) in ein Forscherschiff umgewandelt und dampfte 1872 bis 1876 um die Erde, um mit einer wissenschaftlichen Riesenbeute aus allen Oceanen beladen heimzukehren.

Um dieselbe Zeit (1874 bis 1876) durchforschte die deutsche „Gazelle“ unter dem damaligen Kapitän von Schleinitz die Geheimnisse des Indischen und Atlantischen Oceans im Anfang der achtziger Jahre zogen die französischen Schiffe „Travailleux“ und „Talisman“ zu gleichen Eroberungszügen hinaus. Zuletzt sahen wir den „National“ von Kiel aus über das weite Meer kreuzen; wir werden sehen, welche Stellung dieser letzten Expedition unter den ruhmreichen Vorgängerinnen gebührt; naturgemäß suchte sie das zu erklären, was an den Funden der früheren räthselhaft geblieben war, und darum müssen auch wir weiter ausholen, bevor wir von ihren Ergebnissen sprechen können.

Wie tief ist das Meer? Seit jeher beschäftigte diese Frage die Menschen und für die Schiffer war sie auch von praktischer Bedeutung. Aber bei den Lothungen, welche von Kriegs- und Handelsschiffen vorgenommen wurden, bediente man sich nur eines zwölfpfündigen Bleis und einer 200 Faden[1] langen Leine. Mit diesen Mitteln konnten nur die Untiefen des Meeres erkannt werden, der bei weitem größte Theil blieb – unergründlich. Wunderbare Ansichten bildete man sich über den Meeresboden: man glaubte sogar das Wort „unergründlich“ wörtlich deuten zu müssen. und noch im siebzehnten Jahrhundert mußte Varenius in seiner „Geographia generalis“ Beweise für die Richtigkeit der Behauptung geben, daß der Ocean überall einen Boden habe.

Verworrene Ansichten herrschten auch lange Zeit über die physikalischen Verhältnisse in großen Tiefen. Allgemein war die Meinung verbreitet, daß Schiffstrümmer, untergegangene Schätze, Heergeräth und Kanonenkugeln nicht bis zum Seegrunde hinabsinken könnten, sondern von den immer dichter werdenden Wassermassen der Tiefe in der Schwebe gehalten würden. Voller Geheimnisse war für die Menschen das Meer, ein Tummelplatz für allerlei ungeheuerliche Meinungen. Erst unser Zeitalter ersann Mittel, „aus der unergründlichen schweigenden Tiefe eine Antwort zu erhalten.“

Und wie fiel diese Antwort aus? Was die Tiefseesonde und das Schleppnetz unserm Geiste enthüllten, das war eine neue Welt: das waren unermeßliche, unterseeische Länder mit gewaltigen Bergen und breiten Thälern mit engen Kesseln und weit [51] ausgedehnten Hochebenen, das waren Gründe, in welchen unzählige Thierarten sich des Daseins freuten, das war ein Reich ewiger Kälte und ewiger Finsterniß und dennoch ebenso reich an Wundern wie die Welt, in der wir athmen im rosigen Licht!

Noch zu Zeiten Alexanders von Humboldt hielt man den Atlantischen Ocean für eine tiefe Mulde, welche die Alte Welt von der Neuen trennte. Wie anders stellt sich sein Meeresboden heute unserm geistigen Auge dar! Durchwandern wir, von der Lothleine geleitet, die Gründe desselben, so finden wir hier eine Mannigfaltigkeit von Formen, die anfangs den Forscher verwirrte, bis endlich nach einer mühseligen Arbeit ein klares Bild von den Hebungen und Senkungen des oceanischen Bodens auf den Karten eingetragen werden konnte. Wir wissen, daß in der Mitte des Atlantischen Oceans der Boden desselben sich zu einem Gebirge aufthürmt, welches den Grund des nördlichen Eismeeres mit dem des südlichen verbindet und einen Sförmigen Verlauf hat wie der Ocean selbst. Die Azoren, die St. Paulsfelsen, die Inseln Ascension und Tristan da Cunha sind die höchsten Gipfel dieses unterseeischen Gebirgszuges. Lothen wir das Meer über demselben, so erhalten wir fast niemals Tiefen, die mehr als 3000 m betragen. Dieses Gebirge, dessen nördlicher Theil Dolphin-Rise und dessen südlicher der Challengerrücken genannt wird, trennt das Becken des Atlantischen Oceans in zwei Rinnen: in die östliche, in der wir Tiefen von 5000 bis 6000 m begegnen, und in die westliche mit Tiefen von 7000 bis 8000 m. Im Süden öffnet sich das westliche Thal breit nach den Tiefen des antarktischen Eismeeres, das östliche dagegen ist in der Höhe von Damaraland von dem Becken des Eismeeres durch einen Quertiegel, der von dem Challengerrücken nach dem afrikanischen Festlande läuft, abgetrennt. Im Norden zieht sich eine ähnliche Erhebung von Ost nach West hin: das berühmte Telegraphenplateau

von Maury, auf dem die ersten atlantischen Kabel gelegt wurden. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die weiteren Einzelheiten der Gestaltung des Meeresbodens zu erörtern; aber das eine muß hervorgehoben werden, daß es nicht so leicht war, alle diese Meerestiefen zu ergründen, und die wenigsten von den Laien, welche eine Tiefenkarte betrachten, haben eine Ahnung von der Summe menschlicher Arbeit, die in derselben steckt.

Wie mißt man den Meeresboden? Wie mißt man Tiefen, welche die stolzen Höhen unserer Alpen übersteigen und fast der Höhe des Gaurisankar gleichkommen? Wahrlich, es muß nicht leicht sein, eine Leine zu handhaben, die eine Meile lang ist. Dazu sind Hilfsmaschinen nöthig und diese Hilfsmaschinen wurden erst in der neueren Zeit erdacht. Alle die mühevollen Messungen, die in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts mit unzulänglichen Mitteln gemacht wurden, müssen als ungenau verworfen werden.