Die Gartenlaube (1890)/Heft 3

[69]

| Halbheft 3. | 1890. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Flammenzeichen.

Es war wieder Herbst geworden und das warme, goldige Licht eines klaren Septembertages lag auf dem grünen Waldmeer, das sich endlos ausdehnte, so weit das Auge reichte.

Die mächtigen Forsten hatten noch etwas von den einstigen Urwäldern, die vor Jahrhunderten diesen Theil Süddeutschlands bedeckten, und die hundertjährigen Stämme gehörten darin nicht zu den Seltenheiten. Das Ganze trug den Charakter eines Waldgebirges, denn Höhen und Thäler wechselten fortwährend miteinander; aber während die Eisenbahn ringsum im Lande ihre Netze spann und einen Ort nach dem andern in ihr Bereich zog, lag der „Wald“, wie dieser meilenweite Bezirk kurzweg im Volksmunde genannt wurde, noch so abgeschlossen da wie eine grüne Insel, fast unberührt von all dem Wogen und Treiben draußen.

Hier und da tauchte aus dem Waldesgrün eine Ortschaft hervor oder ein altes Schloß, das, grau und verwittert, seinem Verfall entgegenging; nur das mächtige, altersgraue Bauwerk, das, auf einer Anhöhe liegend, die ganze Umgegend beherrschte, machte eine Ausnahme davon. Es war der Fürstenstein, ein Jagdschloß des Landesherrn und gegenwärtig der Wohnsitz des Oberforstmeisters. Das Schloß stammte aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts

[70] und war mit der ganzen Raumverschwendung jener Zeit erbaut, wo der Jagdsitz eines Fürsten oft wochenlang den gesammten Hofhalt aufnehmen mußte. Aus der Entfernung war der Fürstenstein nur theilweise sichtbar, denn der Wald bedeckte den ganzen Schloßberg, und die grauen Mauern, die Thürme und Erker strebten aus grünen Tannenwipfeln empor. Erst wenn man vor dem Eingangsthore stand, hatte man den vollen Eindruck der Größe des alten Bauwerkes, dem sich noch eine Menge kleinerer Baulichkeiten aus späteren Zeiten anschloß. Daß hier sorgfältig jedem Verfall vorgebeugt wurde, verstand sich von selbst, denn die zahlreichen Räumlichkeiten der oberen Stockwerke wurden zur Verfügung des Fürsten gehalten, der im Herbste bisweilen hierherkam. Das ebenfalls sehr weitläufige Erdgeschoß dagegen war dem Oberforstmeister von Schönau eingeräumt, der schon seit Jahren hier seinen Wohnsitz hatte und sich mit einem sehr gastfreien Hause und häufigen Besuchen in der Nachbarschaft die Einsamkeit ganz angenehm zu gestalten wußte.

Er hatte auch jetzt Besuch: seine Schwägerin, Frau Regine von Eschenhagen, war gestern eingetroffen und ihr Sohn wurde gleichfalls erwartet. Die beiden Töchter des Wallmodenschen Hauses hatten sehr annehmbare Partien gemacht: während die ältere den Majoratsherrn von Burgsdorf heirathete, vermählte sich die jüngere mit einem Herrn von Schönau, der aus einer süddeutschen, ebenfalls reich begüterten Familie stammte. Die Schwestern waren trotz der Entfernung in regem, herzlichem Verkehr geblieben, und auch nach dem Tode der jüngeren, der vor einigen Jahren erfolgt war, blieben die freundschaftlichen Beziehungen der Verwandten bestehen.

Es hatte allerdings seine eigene Bewandtniß mit dieser Freundschaft, denn der Oberforstmeister stand ein für allemal auf dem Kriegsfuße mit seiner Schwägerin. Da sie beide gleich derbe und rücksichtslose Naturen waren, geriethen sie bei jeder Gelegenheit aneinander, vertrugen sich zwar regelmäßig wieder und beschlossen, in Zukunft Frieden zu halten, aber dies Versprechen wurde ebenso regelmäßig gebrochen. In der nächsten Stunde gab es eine neue Meinungsverschiedenheit, die beiderseitig mit vollster Leidenschaft durchgefochten wurde, bis der Zank von neuem im Gange war.

Augenblicklich jedoch schien eine ungewöhnliche Eintracht zwischen den beiden zu herrschen, die auf der kleinen Terrasse vor dem Empfangszimmer saßen. Der Oberforstmeister, trotz seiner vorgerückten Jahre noch ein stattlicher Mann, mit kräftigen, sonnenverbrannten Zügen und leicht ergrautem, aber noch vollem Haar und Bart, lehnte sich behaglich in seinen Stuhl zurück und hörte seiner Schwägerin zu, die wie gewöhnlich das Wort führte. Sie stand jetzt bereits im Anfange der Fünfziger, hatte sich aber kaum verändert in dem letzten Jahrzehnt, denn die Jahre vermochten dieser urkräftigen Natur nicht viel anzuhaben. In dem Gesicht zeigte sich wohl hier und da ein Fältchen, und in das dunkle Haar woben sich vereinzelte Silberfäden, aber die grauen Augen hatten nichts von ihrer Klarheit und Schärfe verloren, die Stimme war noch ebenso laut und volltönend, die Haltung ebenso energisch wie früher. Man sah es, die Dame führte nach wie vor den Kommandostab in ihrem Reiche.

„Also Willy kommt in acht Tagen,“ sagte sie soeben. „Er war mit den Erntearbeiten noch nicht ganz fertig; aber in der nächsten Woche sind sie zu Ende, und dann macht er sich auf die Brautfahrt. Die Sache ist ja längst abgemacht zwischen uns, aber ich war entschieden für den Aufschub, denn ein junges Ding von sechzehn oder siebzehn Jahren hat noch lauter Kindereien im Kopfe und kann einem ordentlichen Haushalt noch nicht vorstehen. Jetzt ist Toni zwanzig Jahre alt und Willy siebenundzwanzig, das paßt gerade. Du bist doch einverstanden, Schwager, daß wir nun mit der Verlobung unserer Kinder Ernst machen?“

„Ganz einverstanden!“ bestätigte der Oberforstmeister, „und in allem übrigen sind wir ja einig. Die Hälfte meines Vermögens fällt dereinst an meinen Sohn, die andere Hälfte an meine Tochter, und mit der Mitgift, die ich ihr für die Heirath ausgesetzt habe, kannst Du auch zufrieden sein.“

„Ja, Du bist darin nicht sparsam gewesen. Was Willy betrifft, so hat er ja seit drei Jahren das Majorat von Burgsdorf angetreten, das übrige Vermögen bleibt laut Testament in meinen Händen, nach menem Tode fällt es selbstverständlich auch an ihn. Noth zu leiden braucht das junge Paar gerade nicht, dafür ist hinreichend gesorgt, also abgemacht!“

„Abgemacht! Wir feiern jetzt die Verlobung und im nächsten Frühjahr die Hochzeit!“

Der bisher so klare Himmel der verwandtschaftlichen Eintracht wurde hier durch die erste Wolke getrübt. Frau von Eschenhagen schüttelte den Kopf und sagte diktatorisch: „Das geht nicht, die Hochzeit muß im Winter sein, im Frühjahr hat Willy keine Zeit zum Heirathen.“

„Unsinn! Zum Heirathen hat man immer Zeit,“ erklärte Schönau ebenso diktatorisch.

„Auf dem Lande nicht,“ behauptete Frau Regine. „Da heißt es: erst die Arbeit und dann das Vergnügen. So ist es stets bei uns gewesen und so hat es auch Willy gelernt.“

„Ich bitte mir aber sehr aus, daß er mit seiner jungen Frau eine Ausnahme macht, sonst hol’ ihn der Kuckuck!“ rief der Oberforstmeister ärgerlich. „Ueberhaupt, Du kennst meine Bedingung, Regine. Das Mädchen hat Deinen Sohn seit zwei Jahren nicht gesehen. Wenn er ihr nicht gefällt – sie hat freie Wahl!“

Er traf seine Schwägerin damit an ihrer empfindlichsten Stelle, sie richtete sich im beleidigten Mutterstolze hoch auf.

„Mein lieber Moritz, ich traue Deiner Tochter denn doch einigen Geschmack zu. Im übrigen halte ich es mit der guten alten Sitte, daß die Eltern ihre Kinder verheirathen. So war es zu unserer Zeit und wir haben uns wohl dabei befunden. Was versteht das junge Volk von solchen ernsten Dingen! Aber Du hast Deinen Kindern von jeher den Willen gelassen, man merkt es, daß keine Mutter im Hause ist.“

„Ist das etwa meine Schuld?“ fragte Schönau gereizt. „Sollte ich ihnen vielleicht eine Stiefmutter geben? Einmal habe ich es allerdings gewollt, aber da wolltest Du ja nicht, Regine.“

„Nein, ich habe an dem einen Male genug,“ lautete die trockene Antwort, die den Oberforstmeister noch mehr aufbrachte. Er zuckte spöttisch die Achseln.

„Nun, ich dächte, über den seligen Eschenhagen hättest Du Dich nicht beklagen können! Der tanzte ja mit seinem ganzen Burgsdorf vollständig nach Deiner Pfeife. Bei mir hättest Du freilich das Regiment nicht so ohne weiteres angetreten.“

„Aber in vier Wochen hätte ich es gehabt,“ erklärte Frau Regine mit Seelenruhe, „und Dich hätte ich zu allererst unter mein Kommando genommen, Moritz.“

„Was? Das sagst Du mir ins Gesicht? Wollen wir es einmal probiren?“ fuhr Schönau in voller Wuth auf.

„Danke, ich heirathe nicht zum zweiten Male, gieb Dir keine Mühe!“

„Fällt mir auch gar nicht ein! Ich habe genug an dem einen Korbe, Du brauchst mir keinen zweiten zu geben!“

Damit stieß der Oberforstmeister noch immer wüthend seinen Stuhl zurück und lief davon. Frau von Eschenhagen blieb ruhig sitzen, nach einer Weile sagte sie ganz freundschaftlich: „Moritz!“

„Was giebt es?“ grollte es von der anderen Seite der Terrasse.

„Wann kommt denn Herbert mit seiner jungen Frau?“

„Um zwölf Uhr!“ klang es noch immer sehr grimmig herüber.

„Das freut mich. Ich habe ihn nicht wiedergesehen, seit er nach Eurer Residenz gesandt wurde, aber ich sagte es ja immer, Herbert ist der Stolz unserer Familie, mit dem man überall Staat machen kann. Jetzt ist er preußischer Gesandter an Eurem Hofe, ist Excellenz –“

„Und nebenbei ein junger Ehemann von sechsundfünfzig Jahren!“ spottete der Oberforstmeister.

„Ja, er hat sich Zeit gelassen zum Heirathen, aber dafür hat er auch eine glänzende Partie gemacht. Für einen Mann in seinen Jahren war es immerhin keine Kleinigkeit, eine Frau wie Adelheid zu gewinnen, jung, schön, reich –“

„Aber bürgerlicher Geburt,“ warf Schönau ein.

„Unsinn! Wer fragt heutzutage nach dem Stammbaum, wenn eine Million dahinter steht! Herbert kann sie brauchen; er hat sich sein lebelang mit knappen Mitteln durchschlagen müssen, und der Gesandtschaftsposten wird auch mehr Aufwaud erfordern, als das Gehalt beträgt. Uebrigens braucht sich mein Bruder seines Schwiegervaters nicht zu schämen, Stahlberg war einer unserer ersten Industriellen und dabei ein Ehrenmann durch und durch. Schade, daß er sobald nach der Heirath seiner Tochter starb, jedenfalls hat sie eine sehr vernünftige Wahl getroffen.“

[71] „So, das nennst Du eine vernünftige Wahl, wenn ein Mädchen von achtzehn Jahren einen Mann nimmt, der ihr Vater sein könnte?“ rief der Oberforstmeister, der im Eifer des Gefechtes allmählich wieder näher kam. „Freilich, man wird ja Frau Baronin und Excellenz, man spielt als Gemahlin des preußischen Gesandten eine erste Rolle in der Gesellschaft. Mir ist diese schöne, kühle Adelheid mit ihren ‚vernünftigen‘ Ansichten, die einer Großmutter Ehre machen würden, ganz und gar nicht sympathisch. Ein unvernünftiges Mädel, das sich bis über beide Ohren verliebt und dann den Eltern erklärt: ‚Der oder keiner!‘ ist mir viel lieber.“

„Das sind ja schöne Ansichten für einen Familienvater!“ rief Frau von Eschenhagen entrüstet. „Ein Glück, daß Toni nach meiner Schwester gerathen ist und nicht nach Dir, sonst könntest Du eines Tages dergleichen an Deinem eigenen Kinde erleben. Da hat Stahlberg seine Tochter doch besser erzogen, ich weiß es von ihm selbst, daß sie in erster Linie seinem Wunsche folgte, als sie Herbert die Hand reichte, und so ist es auch in der Ordnung, so gehört es sich, aber Du verstehst nichts von Kindererziehung.“

„Was? Ich soll als Mann und Vater nichts davon verstehen?“ schrie der Oberforstmeister, kirschroth vor Aerger. Die beiden waren auf dem besten Wege, wieder aneinander zu gerathen, aber diesmal wurden sie glücklicherweise unterbrochen, denn ein junges Mädchen, die Tochter des Hausherrn, trat auf die Terrasse.

Antonie von Schönau konnte eigentlich nicht für hübsch gelten, aber sie hatte die stattliche Gestalt ihres Vaters und ein frisches, blühendes Gesicht, mit hellen, braunen Augen. Das braune Haar war in einfachen Flechten um den Kopf gelegt und die Kleidung, obgleich dem Stande der jungen Dame angemessen, zeigte die gleiche Einfachheit. Uebrigens stand Antonie in den Jahren, wo die Jugend jeden anderen Reiz ersetzt, und als sie herantrat, frisch, gesund. tüchtig in ihrer ganzen Erscheinung, war sie so recht eine Schwiegertochter nach dem Herzen der Frau von Eschenhagen, die sofort den Streit abbrach und ihr freundlich zunickte.

„Vater, soeben kommt der Wagen von der Bahnstation zurück,“ sagte die junge Dame in sehr bedächtigem, etwas schleppendem Tone. „Er ist schon am Fuße des Schloßberges, der Onkel Wallmoden wird in einer Viertelstunde hier sein.“

„Der Tausend, da sind sie schnell gefahren!“ rief der Oberforstmeister, dessen Gesicht sich gleichfalls aufhellte bei der Nachricht. „Die Fremdenzimmer sind doch in Ordnung?“

Toni nickte so gelassen, als verstehe sich das von selbst, und während ihr Vater aufbrach, um nach dem Wagen zu sehen, der die Gäste brachte, fragte Frau von Eschenhagen, mit einem Blick auf das Körbchen, welches das junge Mädchen in der Hand trug:

„Nun, Toni, bist Du wieder fleißig gewesen?“

„Ich war im Küchengarten, liebe Tante. Der Gärtner behauptete, es gäbe noch keine reifen Birnen, ich habe aber selbst nachgesehen und einen ganzen Korb voll gesammelt.“

„Recht so, mein Kind!“ sagte die künftige Schwiegermutter hochbefriedigt. „Man muß überall selbst die Augen und Hände haben und sich nie auf seine Leute verlassen. Du wirst einmal eine tüchtige Gutsherrin werden! Aber nun komm, wir wollen gleichfalls hinunter und Deinen Onkel begrüßen.“

Herr von Schönau war bereits vorangegangen und schritt eben die breite, steinerne Freitreppe hinab, die nach dem Schloßhofe führte, als aus einem der Seitengebäude ein Mann trat, der jetzt stehen blieb und respektvoll grüßend den Hut zog.

„Sieh da, Stadinger! Was machen Sie denn hier in Fürstenstein?“ rief der Oberforstmeister. „Kommen Sie doch näher!“

Stadinger kam der Aufforderung nach; trotz seiner eisgrauen Haare schritt er noch rüstig vorwärts, in strammer, aufrechter Haltung, und aus dem braunen. verwitterten Gesichte blickte ein Paar scharfer, dunkler Augen.

„Ich war bei dem Schloßkastellan, Herr Oberforstmeister,“ versetzte er, „und hab’ angefragt, ob er mir nicht ein paar von seinen Leuten zur Aushilfe geben kann, denn bei uns in Rodeck geht es jetzt drunter und drüber, wir haben nicht Hände genug für all die Arbeit.“

„Ja so, Prinz Egon ist zurück von seiner Orientreise, ich habe es schon gehört,“ sagte Schönau. „Wie ist er denn aber gerade diesmal auf Rodeck verfallen, auf das kleine Waldnest, das weder Raum noch Bequemlichkeit bietet?“

Stadinger zuckte die Achseln.

„Das weiß der Himmel! Bei unserer jungen Durchlaucht darf man ja nie nach dem Warum fragen. Eines Morgens kam die Nachricht, und nun hieß es Hals über Kopf das Schloß instand setzen, so gut oder schlecht das eben ging. Ich habe Noth und Mühe genug gehabt, um in zwei Tagen fertig zu werden.“

„Das glaube ich, Rodeck ist ja seit Jahren nicht bewohnt worden, aber auf diese Weise kommt doch wieder einmal etwas Leben in das alte Gemäuer.“

„Aber dabei wird das alte Gemäuer vollständig auf den Kopf gestellt,“ brummte der Schloßverwalter. „Wenn Sie nur wüßten. wie es bei uns aussieht, Herr Oberforstmeister! Der ganze Jagdsaal ist vollgepfropft mit Löwen- und Tigerfellen und allerhand ausgestopftem Gethier und die lebendigen Affen und Papageien sitzen in allen Zimmern herum. Das ist ein Fratzenschneiden und ein Lärm, daß man oft sein eigenes Wort nicht hört. Und nun hat mir Durchlaucht noch angekündigt, daß auch ein ganzer Trupp Elefanten und eine große Seeschlange unterwegs seien. Ich denke, mich soll der Schlag treffen.“

„Was ist unterwegs?“ fragte Schönau, der nicht recht gehört zu haben glaubte.

„Eine Seeschlange und ein Dutzend Elefanten! Ich habe mich dagegen gewehrt mit Händen und Füßen. ‚Durchlaucht,‘ habe ich gesagt, ‚noch mehr von dem Gethier können wir nicht unterbringen, vor allem die Seeschlange nicht, denn solch ein Vieh braucht doch Wasser, und wir haben keinen Teich in Rodeck. Und was die Elefanten betrifft, so müßten wir sie gerade im Walde an die Bäume binden, sonst weiß ich keinen Rath.‘ ‚Gut,‘ sagte Durchlaucht, ‚dann binden wir sie an die Bäume, das wird sich sehr malerisch ausnehmen, und die Seeschlange geben wir einstweilen in Fürstenstein in Pension, der Schloßweiher ist groß genug!‘ Ich bitte Sie, Herr Oberforstmeister, er will die ganze Nachbarschaft mit den Ungethümen bevölkern!“

Der Oberforstmeister lachte laut auf und klopfte dem Alten, der sich seiner besonderen Gunst zu erfreuen schien, auf die Schulter.

„Aber Stadinger, haben Sie denn das wirklich für Ernst genommen? Sie kennen doch Ihren Prinzen! Er scheint allerdings nicht viel gesetzter zurückgekommen zu sein, als er fortgegangen ist.“

„Nein, wahrhaftig nicht!“ seufzte Stadinger. „Und was Durchlaucht nicht weiß, das heckt der Herr Rojanow aus. Der treibt es noch zehnmal ärger. Daß uns auch gerade ein solcher Tollkopf in das Haus fallen mußte!“

„Rojanow? Wer ist das?“ fragte Schönau, aufmerksam werdend.

„Ja, das weiß man eigentlich nicht recht, aber bei uns ist er so ziemlich alles, denn Durchlaucht kann nicht leben ohne ihn. Er hat diesen ‚Freund‘ irgendwo da hinten in den heidnischen Ländern aufgegriffen, es wird wohl selbst ein halber Heide oder Türke sein, er sieht ganz danach aus, mit seinem dunklen Gesicht und seinen schwarzen Feueraugen. Und das Kommandiren versteht er aus dem Grunde, er jagt oft die ganze Dienerschaft durcheinander mit seinen Befehlen und thut, als wäre er Herr und Meister in Rodeck. Aber bildhübsch ist er, fast noch hübscher als unser Prinz, und der hat strenge Anweisung gegeben, seinem Freunde in allen Stücken zu gehorchen wie ihm selber.“

„Vermuthlich irgend ein Abenteurer, der den jungen Fürsten ausbeutet, ich kann es mir denken,“ murmelte Schönau und laut setzte er hinzu: „Nun Gott befohlen, Stadinger, ich muß jetzt meinen Schwager begrüßen, und wegen der Seeschlange lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen. Wenn Durchlaucht Ihnen wieder damit droht, so sagen Sie nur, ich würde ihr mit Vergnügen den Fürstensteiner Weiher anbieten, aber erst müßte ich sie leibhaftig vor mir sehen!“

Er winkte lachend dem alten Verwalter zu, der sehr getröstet aussah, und schritt nach dem Eingangsthor. Inzwischen war auch Frau von Eschenhagen mit ihrer Nichte erschienen. und jetzt wurde auf dem breiten Waldwege des Schloßberges der Wagen sichtbar, der wenige Minuten später im Schloßhofe vorfuhr.

Regine war die erste bei der Begrüßung; sie drückte und schüttelte ihrem Bruder so herzhaft die Hand, daß er mit einem leisen Aufzucken die seinige zurückzog. Der Oberforstmeister war [72] etwas zurückhaltender, er hegte eine gewisse Scheu vor seinem diplomatischen Schwager, dessen Sarkasmen er im geheimen fürchtete, während Toni sich weder durch den Onkel Excellenz nach durch dessen Gemahlin aus ihrer Gelassenheit bringen ließ.

An Herbert von Wallmoden waren die Jahre nicht so spurlos vorübergegangen wie an seiner Schwester. Er hatte recht gealtert, sein Haar war völlig ergraut und der sarkastische Zug um die schmalen Lippen hatte sich vertieft. Sonst aber war er ganz der kühle, vornehme Diplomat geblieben, vielleicht noch um einige Grade kälter und zurückhaltender als früher. Mit der hohen Stellung, die er gegenwärtig einnahm, schien auch die Ueberlegenheit gewachsen zu sein, die er von jeher gegen seine Umgebung gezeigt hatte.

Die junge Frau an seiner Seite wäre allerdings von jedem Fremden für die Tochter des Gesandten gehalten worden. Jedenfalls hatte dieser bei seiner Wahl Geschmack bewiesen. Adelheid von Wallmoden war in der That schön, freilich von jener kühlen, ernsten Schönheit, die auch nur kühle Bewunderung zu erwecken pflegt, aber sie schien der Lebensstellung, die diese Ehe ihr gab, in jeder Hinsicht gewachsen zu sein. Die kaum neunzehnjährige Frau, die erst seit sechs Monaten vermählt war, zeigte eine so vollendete Sicherheit des Benehmens, eine so unbedingte Beherrschung aller Formen, als habe sie bereits ein halbes Menschenalter an der Seite des alternden Gemahls gelebt.

Wallmoden war seiner jungen Gattin gegenüber die Artigkeit und Aufmerksamkeit selbst. Er bot ihr auch jetzt den Arm, um sie nach ihrem Zimmer zu führen, er selbst aber kehrte schon nach Verlauf von einigen Minuten zurück, um seine Schwester aufzusuchen, die ihn auf der Terrasse erwartete.

Das Verhältniß zwischen den beiden Geschwistern war in mancher Hinsicht ein eigenthümliches. Sie waren die schroffsten Gegensätze in der äußeren Erscheinung wie im Charakter und auch gewöhnlich verschiedener Meinung, aber die Blutsverwandtschaft gab ihnen trotzdem das Gefühl engster Zusammengehörigkeit. Das zeigte sich jetzt, wo sie nach langer Trennung wieder beieinander saßen.

Herbert wurde zwar wieder etwas nervös bei diesem Gespräche, denn Regine fand es nicht für gut, ihre derbe Art zu mäßigen, und setzte ihn mehr als einmal in Verlegenheit mit ihren rücksichtslosen Fragen und Bemerkungen, aber er hatte längst gelernt, das als unvermeidlich hinzunehmen, und ergab sich auch jetzt mit einem Seufzer darein.

Man sprach zunächst von der bevorstehenden Verlobung Willibalds und Tonis, die Wallmoden vollständig billigte. Er fand die Partie gleichfalls sehr passend, und man war ja auch in der Familie längst einig darüber. Jetzt aber schlug Frau von Eschenhagen ein anderes Thema an.

„Nun, wie fühlst Du Dich denn eigentlich als Ehemann, Herbert?“ fragte sie. „Du hast Dir allerdings Zeit gelassen, aber besser spät als gar nicht, und im Grunde hast Du mit Deinen grauen Haaren doch noch ein unverschämtes Glück gemacht.“

Dem Gesandten schien diese Anspielung auf seine Jahre nicht gerade angenehm zu sein, er preßte einen Augenblick die schmalen Lippen zusammen und entgegnete dann mit einiger Schärfe:

„Du könntest wirklich in Deinen Ausdrücken etwas taktvoller sein, liebe Regine! Ich kenne mein Alter sehr genau, aber die Lebensstellung, die ich meiner Braut als Morgengabe brachte, dürfte den Unterschied der Jahre doch einigermaßen ausgleichen.“

„Nun, ich dächte, die Mitgift, die sie Dir zubrachte, wäre auch nicht zu verachten!“ meinte Regine, ganz unbekümmert um die Zurechtweisung. „Hast Du Deine Frau schon bei Hofe vorgestellt?“

„Erst vor vierzehn Tagen in der Sommerresidenz. Die Trauer um meinen Schwiegervater legte uns ja bisher noch Zurückgezogenheit auf, im Winter werden wir allerdings ein Haus machen, wie meine Stellung es erfordert. Uebrigens war ich aufs angenehmste überrascht von der Art, wie Adelheid sich bei Hofe einführte. Sie bewegte sich auf dem ihr völlig fremden Boden mit einer Ruhe und Sicherheit, die geradezu bewundernswerth war. Ich habe da wieder von neuem eingesehen, wie glücklich meine Wahl in jeder Hinsicht gewesen ist. – Doch ich wollte Dich ja nach verschiedenen Dingen aus der Heimath fragen. Vor allem, wie geht es Falkenried?“

„Nun, das brauchst Du doch nicht erst von mir zu hören, Ihr schreibt Euch ja regelmäßig!“

„Ja, aber seine Briefe werden immer kürzer und einsilbiger. Ich habe ihm meine Vermählung ausführlich gemeldet, aber nur einen sehr lakonischen Glückwunsch erhalten. Du mußt ihn doch häufig sehen, seit er in das Kriegsministerium berufen ist, die Stadt ist ja nahe genug.“

Ueber Regines eben noch so helle Züge glitt ein Schatten und sie schüttelte leise den Kopf.

„Da bist Du im Irrthum, der Oberst läßt sich kaum mehr in Burgsdorf sehen, er wird immer starrer und unzugänglicher.“

„Das weiß ich leider, aber mit Dir pflegte er sonst immer eine Ausnahme zu machen, und ich hoffte viel von Deinem Einfluß, seit er wieder in Eurer Nähe weilt. Hast Du es denn nicht versucht, die alten Beziehungen wieder herzustellen?“

„Im Anfange wohl, aber ich habe es schließlich aufgegeben, denn ich sah, daß sie ihm lästig waren. Da ist nichts zu machen, Herbert! Seit der unglücklichen Katastrophe, die wir beide miterlebten, ist der Mann wie zu Stein geworden. Du hast ihn ja einige Male wiedergesehen seitdem und weißt, was da alles zu Grunde gegangen ist.“

Wallmodens Stirn hatte sich gleichfalls umwölkt und seine Stimme gewann einen herben Klang, als er erwiderte: „Ja, der Bube, der Hartmut hat ihn auf dem Gewissen! Aber jetzt liegen doch mehr als zehn Jahre dazwischen und ich hoffte, Falkenried würde sich allmählich dem Leben wieder zuwenden.“

„Ich habe es nie gehofft,“ sagte Frau von Eschenhagen ernst. „Der Streich ist an die Wurzel gegangen! Ich werde ihn mein lebelang nicht vergessen, den unglückseligen Abend in Burgsdorf, wo wir warteten und warteten, erst mit Unruhe und Sorge, dann mit Todesangst. Du erriethest gleich die Wahrheit, aber ich wollte sie nicht aufkommen lassen, und nun vollends Falkenried! Ich sehe ihn noch, wie er am Fenster stand und in die Nacht hinausstarrte, bleich wie ein Todter, mit zusammengebissenen Zähnen, und auf jede Befürchtung und Vermuthung nur die eine Antwort hatte: ‚Er kommt! Er muß kommen! Ich habe sein Wort!‘ Und als Hartmut trotz alledem nicht kam, als die Nacht hereinbrach und wir endlich auf unsere Anfrage bei der Bahnstation erfuhren, daß die beiden im Wagen angekommen und dann mit dem Kurierzuge davongejagt seien – Gott im Himmel, wie sah der Mann aus, als er sich so stumm und starr zum Gehen wandte! Ich nahm Dir das Versprechen ab, ihm nicht von der Seite zu gehen, denn ich glaubte, er würde sich eine Kugel vor den Kopf schießen.“

„Da hast Du ihn falsch beurtheilt,“ sagte Wallmoden mit voller Bestimmtheit. „Ein Mann wie Falkenried hält es für Feigheit, Hand an sich zu legen, selbst wenn ihm das Leben zur Folter wird. Er hält aus, auch auf dem verlorenen Posten. Was freilich geschehen wäre, wenn man ihn damals wirklich hätte gehen lassen, das wage ich nicht zu entscheiden.“

„Ich weiß, er forderte seinen Abschied, weil es sich mit seinen Ehrbegriffen nicht vertrug, weiter zu dienen, nachdem sein Sohn zum Deserteur geworden war. Es war ein Verzweiflungsschritt.“

„Ja wohl, und es war ein Glück, daß man eine militärische Kraft wie die seinige nicht entbehren konnte und wollte. Der Chef des Generalstabes nahm sich ja persönlich der Sache an und brachte sie vor den König, und man kam schließlich überein, den ganzen unseligen Vorfall, wenigstens so weit er für den Vater hätte Folgen haben können, als einen unsinnigen Knabenstreich zu behandeln, dem ein hochverdienter Offizier nicht zum Opfer fallen dürfe. Falkenried mußte sein Gesuch zurücknehmen, wurde in die ferne Garnison versetzt und die Sache selbst möglichst todtgeschwiegen. Jetzt, nach zehn Jahren, ist sie ja auch in der That begraben und vergessen von aller Welt.“

„Nur von einem nicht,“ ergänzte Regine. „Mir wendet sich oft das Herz im Leibe um, wenn ich denke, was Falkenried einst war und was er jetzt ist. Die bitteren Erfahrungen seiner Ehe hatten ihn wohl ernst und ungesellig gemacht, aber in guten Stunden brach es doch wieder so warm und herzlich aus seinem Innern hervor, da war er so ganz der Alte, mit der vollen Liebenswürdigkeit seines Wesens. Jetzt ist das alles vorbei, jetzt kennt er nur noch starres eisernes Pflichtgefühl, alles andere ist todt und erstorben. Sogar die alten Freundschaftsbeziehungen sind ihm peinlich geworden – man muß ihn seinen Weg gehen lassen!“

[73]

[74] Sie brach ab mit einem Seufzer, der verrieth, wie nahe ihr das Geschick des einstigen Jugendfreundes ging, und die Hand auf den Arm ihres Bruders legend, schloß sie:

„Vielleicht hast Du recht, Herbert, man wählt in späteren Jahren am besten und vernünftigsten. Du hast das Schicksal Falkenrieds nicht zu fürchten, Deine Frau stammt aus einer guten Art. Ich habe Stahlberg ja auch gekannt, er hat sich mit Ernst und Tüchtigkeit zu den Höhen des Lebens emporgearbeitet und ist auch als Millionär der Ehrenmann geblieben, der er von jeher war, und Adelheid ist in jedem Zuge die Tochter ihres Vaters. Du hast Dich besser vorgesehen, und ich gönne Dir Dein Glück von Herzen.“

Das Jagdschlößchen Rodeck, das zu den fürstlich Adelsbergschen

Besitzungen gehörte, lag etwa zwei Stunden von Fürstenstein

entfernt, mitten in tiefster Waldeseinsamkeit. Das kleine,

ziemlich geschmacklose Gebäude enthielt höchstens ein Dutzend

Zimmer, deren veraltete und verblichene Einrichtung man jetzt, so

gut es in der Eile gehen wollte, in stand gesetzt hatte. Das

Schlößchen war seit Jahren nicht benutzt worden und sah auch

etwas vernachlässigt aus, aber wenn man aus dem tiefen dunklen

Forst in die Lichtung heraustrat und am Ende des weiten grünen

Rasenplatzes das alte graue Gemäuer mit seinem hohen spitzen

Ziegeldach und den vier Thürmchen an den Ecken erblickte, hatte

es doch etwas von einer Waldidylle an sich.

Die Adelsberg waren ein ehemals reichsfürstliches Geschlecht, das allerdings schon längst seine Souveränität verloren hatte, dem aber mit dem Fürstentitel auch ein riesiges Vermögen und ein sehr bedeutender Grundbesitz verblieben war. Die einst weit verzweigte Familie zählte gegenwärtig nur noch wenige Vertreter, die Hauptlinie nur einen einzigen, den Fürsten Egon, der als Herr der sämmtlichen Familiengüter und überdies durch seine verstorbene Mutter mit dem regierenden Hause nahe verwandt unter dem Adel des Landes die erste Rolle spielte.

Der junge Prinz hatte von jeher für einen Wildfang gegolten, der bisweilen sehr excentrischen Neigungen huldigte und sehr wenig nach der fürstlichen Etikette fragte, wenn es galt, irgend einer augenblicklichen Laune zu folgen. Der alte Fürst hatte seinen Sohn allerdings ziemlich scharf im Zügel gehalten, aber sein Tod machte Egon von Adelsberg verhältnißmäßig sehr früh zum unumschränken Herrn seines Willens.

Er kehrte jetzt eben von einer Orientreise zurück, die ihn fast zwei Jahre lang fern gehalten hatte, aber anstatt das fürstliche Palais in der Stadt oder eins seiner anderen Schlösser zu beziehen, die für einen Sommer- und Herbstaufenthalt mit aller nur erdenklichen Pracht eingerichtet waren, hatte er den Einfall, das alte Waldnest, das kleine, halb vergessene Rodeck aufzusuchen, das gar nicht auf die Ehre vorbereitet war, den Herrn aufzunehmen, und auch nur eine nothdürftige Unterkunft bieten konnte. Der alte Stadinger hatte recht, man durfte bei dem Prinzen Egon nie nach dem Warum fragen, es hing da alles von der augenblicklichen Laune ab.

Es war in den Vormittagsstunden eines sonnigen Herbsttages. Auf dem Rasenplatze standen zwei Herren im Jagdanzuge und sprachen mit dem Schloßverwalter, während ein leichter, offener Wagen drüben auf dem Kieswege zur Abfahrt bereit stand.

Die beiden jungen Männer hatten auf den ersten Blick eine gewisse Aehnlichkeit miteinander. Es waren hochgewachsene, schlanke Gestalten, mit tiefgebräunten Gesichtern und Augen, in denen der ganze feurige Uebermuth der Jugend blitzte; aber bei näherer Betrachtung zeigte es sich doch, wie unendlich verschieden die beiden waren.

Bei dem Jüngeren, der etwa vierundzwanzig Jahre alt sein mochte, entstammte diese südliche Färbung offenbar nur dem längeren Aufenthalt unter einer heißeren Sonne, denn das krause blonde Haar und die blauen Augen paßten nicht dazu, sie verriethen den Deutschen. Ein leichter blonder Bart, kraus wie das Haar, umgab ein hübsches, offenes Gesicht, das allerdings nicht den strengen Formen der Schönheit entsprach. Die Stirn war etwas zu niedrig, die Linien nicht regelmüßig genug, aber es lag etwas in diesem Antlitz, das wie heller Sonnenschein jeden anmuthete und jeden gewann.

Sein Gefährte, der um einige Jahre älter war, hatte nun freilich nichts von diesem Sonnenschein, aber seine Erscheinung war entschieden die bedeutendere. Schlank wie der jüngere, überragte er diesen doch an Größe, und die dunkle Hautfarbe hatte bei ihm wohl nicht allein der Sonnenbrand geschaffen. Es war jenes matte Braun, das selbst ein lebensfrisches Gesicht bleich erscheinen läßt, und das bläulich schwarze Haar, das in dichten Wellen auf die hohe Stirn fiel, ließ diese anscheinende Blässe noch mehr hervortreten. Schön war dies Antlitz wohl mit seinen edlen, stolzen Linien, die sich so fest und energisch ausprägten, aber mit ihnen traten auch die tiefen Schatten hervor, die auf der Stirn und in den Augen lagen, Schatten, wie man sie selten in so jugendlichen Zügen findet. Die großen dunklen Augen, die etwas Düsteres hatten, sprachen von heißer, ungezügelter Leidenschaft, es loderte ein Feuer darin, das zugleich unheimlich und räthselhaft anziehend war. Man fühlte es, daß sie mit dämonischer Gewalt bestricken konnten, und die ganze Persönlichkeit des Mannes hatte etwas von diesem unheimlich fesselnden Zauber.

„Ja, ich kann Dir nicht helfen, Stadinger,“ sagte soeben der jüngere der beiden Herren, „die neue Sendung muß ausgepackt und untergebracht werden, wo – das ist Deine Sache.“

„Aber Durchlaucht, wenn es doch absolut nicht möglich ist!“ widersprach der Schloßverwalter in einem Tone, der verrieth, daß er auf ziemlich vertrautem Fuße mit seinem jungen Herrn stand. „In Rodeck ist kein Winkelchen mehr frei, ich habe schon Mühe genug gehabt, die Dienerschaft unterzubringen, die Durchlaucht mitbrachten, und nun kommen alle Tage Kisten an, groß wie die Häuser, und immer heißt es: ‚Packe aus, Stadinger! Schaffe Platz, Stadinger!‘ Und dabei stehen in den andern Schlössern die Zimmer dutzendweise leer –“

„Brumme nicht, alter Waldgeist, sondern schaffe Platz!“ unterbrach ihn der junge Fürst. „Die Sendungen werden hier in Rodeck aufgestellt, wenigstens vorläufig, und im schlimmsten Falle mußt Du Deine eigene Wohnung hergeben.“

„Ja wohl, Stadinger hat Raum genug in seiner Wohnung,“ mischte sich jetzt der zweite Herr ein. „Ich werde das selbst anordnen und ausmessen.“

„Die Zenz kann ihm ja dabei helfen,“ unterstützte der Fürst den Vorschlag seines Genossen. „Sie ist doch daheim?“

Stadinger sah den Fragenden von oben bis unten an, dann antwortete er trocken.

„Nein, Durchlaucht, die Zenz ist fort.“

„Fort?“ fuhr der Fürst auf. „Wo ist sie denn?“

„In der Stadt,“ lautete die lakonische Antwort.

„Was? Du wolltest Dein Enkelkind ja den ganzen Winter hier in Rodeck behalten!“

„Das hat sich geändert,“ versetzte der Schloßverwalter mit unerschütterlicher Ruhe. „Jetzt ist nur noch meine Schwester, die alte Resi, daheim; wenn Sie mit der die Wohnung ausmessen wollen, Herr Rojanow – es wird ihr eine große Ehre sein!“

Rojanow warf dem Alten einen nichts weniger als freundschaftlichen Blick zu, der junge Fürst aber sagte strafend:

„Höre, Stadinger, Du behandelst uns in einer ganz unverantwortlichen Weise. Jetzt nimmst Du uns sogar die Zenz fort, die einzige, die noch des Anschauens werth war. Was sonst von Weiblichkeit in Rodeck vorhanden ist, hat bereits die Sechzig hinter sich und wackelt mit den Köpfen, und die Küchendamen, die Du Dir zur Aushilfe von Fürstenstein hast kommen lassen, beleidigen nun vollends unseren Schönheitssinn.“

„Durchlaucht brauchen sie ja nicht anzuschauen,“ meinte Stadinger. „Ich sorge schon dafür, daß die Mägde nicht in das Schloß kommen, aber wenn Durchlaucht selbst in die Küche gehen wie vorgestern –“

„Nun, ich muß doch meine Dienerschaft bisweilen inspiciren! Uebrigens gehe ich nicht zum zweitenmal in die Küche, dafür hast Du gesorgt. Ich habe Dich im Verdacht, daß Du die sämmtlichen Häßlichkeiten des ‚Waldes‘ zur Feier meiner Ankunft hier versammelt hast, Du solltest Dich schämen, Stadinger.“

Der Alte sah seinem Herrn fest und scharf in die Augen und seine Stimme hatte einen sehr nachdrücklichen Klang, als er antwortete:

„Ich schäme mich gar nicht, Durchlaucht. Als der hochselige Fürst, Ihr Herr Vater, mir den Ruheposten hier gab, sagte er zu mir: ‚Halte Ordnung in Rodeck, Stadinger, ich verlasse mich auf Dich!‘ Nun, ich habe Ordnung gehalten, zwölf Jahre lang, im Schlosse und in meinem Hause erst recht, und das werde ich [75] auch in Zukunft thun. – Haben Durchlaucht sonst noch Befehle für mich?“

„Nein, Du alter Grobian!“ rief der junge Fürst, halb lachend, halb ärgerlich. „Mach’, daß Du fortkommst, wir brauchen keine Moralpredigten.“

Stadinger gehorchte, er grüßte und marschirte ab. Rojanow blickte ihm nach und zuckte spöttisch die Achseln.

„Ich bewundere Deine Langmuth, Egon, Du gestattest Deinem Diener wirklich eine sehr weitgehende Freiheit.“

„Ja, der Stadinger ist eine Ausnahme,“ erklärte Egon. „Der erlaubt sich schließlich alles und übrigens hat er gar nicht so unrecht, wenn er die Zenz fortschickt, ich glaube, ich hätte es an seiner Stelle auch gethan.“

„Es ist aber nicht das erste Mal, daß dieser alte Schloßverwalter sich herausnimmt, Dich und mich förmlich zurechtzuweisen. Wenn ich sein Herr wäre – er hätte in der nächsten Stunde seine Entlassung.“

„Das sollte ich einmal probiren, das würde mir übel bekommen!“ lachte der junge Fürst. „Solch ein altes Familienerbstück, das schon der dritten Generation dient und einen als Kind auf den Armen getragen hat, will mit Hochachtung behandelt sein. Mit Befehlen und Verbieten richte ich da gar nichts aus, Peter Stadinger thut doch, was er will, und liest mir auch gelegentlich den Text, wenn es ihm gerade einfällt.“

„Wenn Du es Dir gefallen läßt – mir ist so etwas unbegreiflich.“

„Das kannst Du auch nicht begreifen, Hartmut,“ sagte Egon ernster. „Du kennst nur die sklavische Unterwürfigkeit der Diener in Deiner Heimath und im Orient. Das kniet und beugt sich bei jeder Gelegenheit und bestiehlt und betrügt seinen Herrn, wo es nur weiß und kann. Stadinger ist von einer beneidenswerthen Grobheit, meine Durchlauchtigkeit schüchtert ihn nicht im mindesten ein, er sagt mir oft die ärgsten Dinge ins Gesicht, aber ich könnte Hunderttausende in seine Hände legen, es würde kein Pfennig davon veruntreut, und wenn Rodeck in Flammen stände und ich wäre drinnen, der Alte, mit seinen siebzig Jahren, ginge ohne sich zu besinnen mitten in das Feuer hinein – bei uns in Deutschland ist das eben anders.“

„Ja, bei Euch in Deutschland!“ wiederholte Hartmut langsam, und dabei verlor sich sein Blick träumerisch in das Waldesdunkel.

„Bist Du noch immer so dagegen eingenommen?“ fragte Egon. „Es hat mich Ueberredung und Bitten genug gekostet, Dich zu bewegen, daß Du mir folgtest, Du wolltest ja durchaus den deutschen Boden nicht wieder betreten.“

„Ich wollte auch, ich hätte es nicht gethan!“ sagte Rojanow finster. „Du weißt –“

„Daß hier allerlei bittere Erinnerungen für Dich wurzeln – ja, das hast Du mir gesagt, aber Du mußt doch damals noch ein Knabe gewesen sein, hast Du den alten Groll noch nicht überwunden? Du bist überhaupt in diesem Punkte von einer hartnäckigen Verschlossenheit, ich habe noch bis heute nicht erfahren, was es eigentlich gewesen ist, das Dich –“

„Egon, ich bitte Dich, laß das!“ fiel ihm Hartmut schroff ins Wort. „Ich habe Dir ein für allemal erklärt, daß ich Dir darüber nicht Rede stehen kann und will. Wenn Du mir mißtraust, so laß mich gehen, ich habe mich Dir nicht aufgedrängt, das weißt Du, aber dies Fragen und Forschen ertrage ich nun einmal nicht.“

Der stolze, rücksichtslose Ton, den er dem fürstlichen Freunde gegenüber anschlug, schien diesem nichts Neues zu sein, er zuckte nur die Achseln und sagte beschwichtigend:

„Wie gereizt Du wieder bist! Ich glaube, Du hast recht, wenn Du behauptest, die deutsche Luft mache Dich nervös, Du bist wie verwandelt, seit Du den Fuß auf diesen Boden gesetzt hast.“

„Möglich! Ich fühle es ja selbst, daß ich Dich und mich quäle mit diesen Stimmungen, darum laß mich fort, Egon!“

„Ich werde mich hüten! Habe ich Dich darum mit so vieler Mühe eingefangen, um Dich nun wieder fliegen zu lassen? Daraus wird nichts, Hartmut, ich lasse Dich um keinen Preis los.“

Die Worte klangen scherzhaft, aber Rojanow schien sie übel zu nehmen, seine Augen blitzten fast drohend auf, als er erwiderte:

„Und wenn ich nun fort will?“

„Dann halte ich Dich so fest“ – Egon legte mit einem unendlich liebenswürdigen Ausdruck den Arm um die Schulter des Freundes – „und frage, ob dieser schlimme, starrsinnige Hartmut es verantworten kann, mich allein zu lassen. Fast zwei Jahre lang haben wir zusammen gelebt und Gefahr und Genuß getheilt wie zwei Brüder, und jetzt willst Du wieder in die Welt hinausstürmen, ohne nach mir zu fragen? Gelte ich Dir so wenig?“

Es lag eine so warme, herzliche Bitte in den Worten, daß Rojanows Gereiztheit davor nicht standhielt. Seine Augen leuchteten auf mit einem Ausdruck, der verrieth, daß er die leidenschaftlich schwärmerische Neigung, die der junge Fürst ihm entgegen trug, ebenso leidenschaftlich erwiderte, wenn er auch in ihrem beiderseitigen Verhältnisse unbedingt der Herrschende war.

„Glaubst Du, daß ich einem anderen zuliebe nach Deutschland gegangen wäre?“ fragte er leise. „Vergieb, Egon! Ich bin nun einmal eine unstete Natur, ich habe es nirgends lange ausgehalten an einem Orte, seit – seit meinen Knabenjahren.“

„So lerne es hier in meiner Heimath!“ fiel Egon ein. „Ich bin eigens nach Rodeck gegangen, um sie Dir in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen. Dieses alte Gemäuer, das sich so mitten im tiefen Forst eingenistet hat wie ein Märchenschloß, ist ein Stück Waldpoesie, wie Du sie bei keinem meiner anderen Schlösser findest, ich kenne Deinen Geschmack. – Aber jetzt muß ich wirklich fort! Du fährst also nicht mit nach Fürstenstein?“

„Nein, ich will Deine vielgepriesene Waldpoesie genießen, die Dir bereits langweilig zu sein scheint, da Du Besuche machen willst.“

„Ja, ich bin kein Poet wie Du, der den ganzen Tag schwärmen und träumen kann,“ sagte Egon lachend. „Wir haben ja eine volle Woche lang ein wahres Einsiedlerdasein geführt, aber nur von Sonnenschein und Waldesduft und den Moralpredigten Stadingers allein kann ich nicht leben. Ich brauche Menschen, und der Oberforstmeister ist so ziemlich der einzige Umgang, den wir in der Nähe haben. Uebrigens ist dieser Herr von Schönau ein prächtiger, jovialer Mann, Du wirst ihn auch noch kennen lernen.“

Er rief durch einen Wink den harrenden Wagen herbei, reichte seinem Freunde die Hand und stieg ein. Rojanow blickte ihm nach, bis das Gefährt hinter den Bäumen verschwunden war, dann wandte er sich um und schlug einen der Wege ein, die in den Forst führten.

Er trug die Flinte über der Schulter, dachte aber augenscheinlich nicht an Jagen und Schießen, sondern schritt, wie in Gedanken verloren, immer weiter und weiter, planlos, ohne auf den Weg und die Richtung zu achten, bis ihn ringsum die tiefste Einsamkeit umgab.

Fürst Adelsberg hatte recht, er kannte den Geschmack seines Freundes. Diese Waldpoesie mit ihrem ganzen Zauber nahm ihn gefangen. Er war endlich stehen geblieben und athmete tief, tief auf, aber die Wolke auf seiner Stirn wollte nicht weichen, sie wurde nur düsterer, als er so an dem Stamme eines Baumes lehnte und die Augen umherschweifen ließ. Es lag etwas Friedloses und Freudloses in diesen schönen Zügen, das all die sonnige Schönheit ringsum nicht auszulöschen vermochte.

Er sah diese Gegend ja zum ersten Male; seine einstige Heimath lag weit entfernt, im Norden Deutschlands, hier erinnerte ihn nichts unmittelbar an die Vergangenheit und doch wachte gerade hier etwas auf, das längst erstorben zu sein schien, das sich nicht geregt hatte in all den Jahren, da er Länder und Meere durchmaß, da ihn die Wogen des Lebens umbrandeten und er in vollen, durstigen Zügen die Freiheit trank, der er so viel, der er alles geopfert hatte.

Die alten deutschen Wälder! Sie rauschten hier im Süden, wie dort im Norden, durch die Tannen und Eichen wehte derselbe Hauch, der dort in den Wipfeln der Föhren flüsterte, dieselbe Stimme, die einst dem Knaben so vertraut gewesen war, wenn er auf dem moosigen Waldboden lag. Er hatte so viele andere Stimmen seitdem gehört, lockend und schmeichelnd, berauschend und begeisternd, hier klang es so ernst und doch so süß aus dem Waldesrauschen – die Heimath sprach darin zu dem verlorenen Sohne!

Da regte sich etwas drüben im Gebüsche. Hartmut blickte gleichgültig auf, in der Meinung, daß irgend ein Wild dort vorüberstreife, aber statt dessen sah er deutlich ein helles Gewand durch die Zweige schimmern; auf einem schmalen Seitenpfad, der sich in Windungen durch den Forst zog, trat ihm eine Dame entgegen [76] und blieb dann stehen, augenscheinlich ungewiß über den Weg und die Richtung, die sie einschlagen sollte.

Rojanow war aufgefahren, die unerwartete Begegnung weckte ihn jäh aus seinen Träumereien und rief ihn in die Wirklichkeit zurück, aber auch die Fremde hatte ihn bemerkt. Sie schien gleichfalls überrascht, doch nur einen Augenblick lang, dann trat sie näher und sagte mit einem leichten Gruße:

„Darf ich Sie bitten, mein Herr, mir den Weg nach Fürstenstein zu zeigen? Ich bin fremd hier und habe mich auf einem Spaziergange verirrt. Ich fürchte, ziemlich weit von meinem Ziele abgekommen zu sein.“

Hartmut hatte mit einem raschen Blick die Erscheinung der jungen Dame gestreift und war sofort entschlossen, die Führung zu übernehmen. Er kannte zwar den Weg, nach welchem sie gefragt hatte, nicht und wußte nur ungefähr die Richtung, in welcher das Schloß lag, aber das kümmerte ihn sehr wenig, er machte eine ritterlich artige Verbeugung.

„Ich stelle mich Ihnen ganz zur Verfügung, mein gnädiges Fräulein. Fürstenstein ist allerdings ziemlich weit entfernt und Sie können den Weg unmöglich allein finden, ich muß Sie deshalb schon bitten, meine Begleitung anzunehmen.“

Die Dame hatte wohl darauf gerechnet, daß man ihr den Weg einfach bezeichnen werde, die angebotene Begleitung schien ihr nicht gerade willkommen zu sein, aber sie mochte fürchten, sich ein zweites Mal zu verirren, und die vollendete Artigkeit, mit welcher das Anerbieten gemacht wurde, ließ ihr auch kaum eine Wahl. Nach einem augenblicklichen Zögern neigte sie flüchtig das Haupt und erwiderte:

„Ich werde Ihnen dankbar sein. Also bitte, gehen wir!“

Als bei Sedan die Kanonen donnerten und deutsche Tapferkeit Frankreich zu Boden warf, da blühte auf dem blutigen Schlachtfelde in einem Gärtlein, dessen Zierde längst von den Hufen der Rosse zertreten war, eine einsame weiße Rose. Ein schmucker preußischer Jägersmann, dem der blauen Bohnen an dem Tage schon viele um den Kopf geflogen waren, entdeckte die Blume und pflückte sie. Er legte sie in seine Brieftasche und dachte ihrer erst wieder am Abend, als der große Sieg errungen war. Die Rose vom Schlachtfeld von Sedan! Wem sollte er sie schicken? Er hatte weder Mutter, noch Schwester, noch Braut; da gedachte er der Frauen, die seit dem Ausbruch des Krieges pflegend, helfend und tröstend um die wunden Helden sich bemüht hatten, und rasch entschlossen sandte er die bleiche Blume an den Magistrat von Berlin, mit der Bitte, sie derjenigen Frau zu überreichen, die sich in der Pflege und Sorge für die Verwundeten am meisten hervorgethan habe. Der Magistrat von Berlin berieth nicht lange, für ihn lag’s klar zu Tage, wer die Rose verdient habe. Er überreichte sie der Königin, die sie freilich in edler Bescheidenheit zurückwies und im Betsaale des großen Barackenlazareths auf dem Tempelhofer Felde unter Glas und Rahmen aufhängen ließ. Aber der Magistrat von Berlin war im Recht: während König Wilhelm draußen im Felde seine Mannen zu Sieg und Ehre führte, hatte seine Gemahlin auch eine Fahne entrollt. In der flog freilich kein stolzer Adler auf, hob nicht dräuend ein Löwe die grimmigen Pranken, drohte kein trotziger Stier, es stand nichts darin als ein rothes Kreuz, und das Fahnentuch selbst war weiß. Das Wunderbarste aber war, daß dieser Fahne nicht nur Männer zueilten, sondern hauptsächlich Frauen vom jugendlichen Mädchen an bis zur betagten Greisin. Das Banner der Barmherzigkeit war’s, das die Königin entfaltet hatte. Dieses Banner in realer Gestalt mit dem eisernen Kreuze über das ganze Fahnentuch und dem rothen Kreuz oben in der Ecke, das einzige in dieser Gestalt existirende, welches Kaiser Wilhelm I. seiner Gemahlin verliehen hatte, ließ Kaiser Wilhelm II. der Heimgegangenen auf den Sarg legen, als ihr höchstes Schmuckkleid neben dem Krönungsmantel der preußischen Königin.

Selten hat eine Frau ihre vor aller Welt erhöhte Stellung in so hohem Sinne aufzufassen verstanden wie diejenige, die nach dem Zusammenbruch des alten Deutschen Reiches zuerst wieder den stolzen Namen einer Deutschen Kaiserin führen durfte. Von dem Tage an, da sie am 30. September 1811 zu Weimar als jüngste Tochter des damaligen Erbprinzen Carl Friedrich und dessen Gemahlin Maria Pawlowna, einer russischen Großfürstin, das Licht der Welt erblickte, bis auf den andern, jenen 7. Januar 1890, an dem sie eingehen durfte zur ewigen Ruhe – welch ein groß Stück Erdenwegs, welch eine Wandlung der Zeiten und Gedanken, welch ein Arbeiten in Prüfung und Kampf!

Betrachtet man das Leben der Kaiserin genauer, so findet man, daß der Gedanke an Fürsorge für die Nothleidenden nicht plötzlich in ihr auftauchte, sondern daß er mit ihr aufwuchs und reifte. Sehr jung, am 11. Juni 1829, war sie die Gemahlin des damaligen Prinzen Wilhelm geworden, aber sie war noch kein Jahr in der neuen Heimath, als man schon von ihrer offenen Hand zu erzählen wußte. Nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. erhielt Prinz Wilhelm den Titel eines Prinzen von Preußen, er war der Nächste am Throne, mit ihm fühlte sich seine Gemahlin als die Nächste in den Pflichten dieser erhabenen Stellung. Wo es eine Sammlung galt zu wohlthätigen Zwecken, ein rasches Geben bei plötzlichen Unglücksfällen, da war die Prinzessin von Preußen die erste, die gab und die reichlich gab, oft über ihre Mittel. Oft mußte sie sich selbst einen Lieblingswunsch versagen, um nur geben zu können, wie ihr Herz es wünschte. Und wo die Mittel nicht zureichten, verkaufte sie von ihren Schmucksachen. Nicht selten scherzte der hochselige Kaiser mit ihr über, man kann sagen – ihre Passion des Gebens. Sie nahm die erstaunten Blicke ihrer Schwägerin, der Kaiserin von Rußland, über ihre bescheidene Toilette hin und tröstete sich mit ihrem guten Bewußtsein. Sonst trat die Prinzessin damals noch wenig in den Vordergrund; sie sammelte bedeutende Menschen um sich und leitete selbst die Erziehung ihrer Kinder, des Prinzen Friedrich Wilhelm, des nachmaligen Kaisers Friedrichs III., und der Prinzessin Luise, der späteren Großherzogin von Baden. Aber schon damals begann man von ihr als von einer bedeutenden Frau zu reden, welche unablässig an sich selbst arbeitete in immer gesteigertem Drange nach jener höchsten Ausprägung des Menschlichen, wofür ihr Goethe, dessen Augen über ihrer Jugend geleuchtet hatten, ein Vorbild war.

Lange Jahre weilte sie am Rheine – ihr Gemahl bekleidete damals den Posten eines Gouverneurs der Rheinlande – und dort war sie ohne Zweifel die volksthümlichste Persönlichkeit. Koblenz ward ihr Lieblingsaufenthalt, und bis in ihr letztes Lebensjahr kehrte sie gern dahin zurück. Sie wohnte dann in den Räumen des Residenzschlosses, dessen stolzer Bau sich auf unserer Abbildung links vom Rheine nahe der Brücke erhebt. Sie hatte dieses Schloß geradezu ein zweites Mal geschaffen, den Kurfürstensaal darin einrichten lassen – ein Museum der Geschichte des Rheinlandes. Auf ihre Veranlassung war der Garten vor ihrer Wohnung angelegt worden, auf ihre Kosten entstanden die Rheinanlagen. In Koblenz begann sie auch zuerst in Bezug auf barmherzige Liebe schöpferisch vorzugehen. Sie rief wohlthätige Anstalten ins Leben, gründete und beförderte Stiftungen. Größere Reisen, namentlich auch nach England, erweiterten ihren Blick, und wenig beachtete sie es, daß ihre von Haus aus zarte Gesundheit immer schwächer wurde.

Die große Verehrung, die man in weiten Kreisen für die Prinzessin von Preußen zu hegen begann, zeigte sich zuerst deutlich bei der Feier ihrer silbernen Hochzeit. Zahllose Beweise des Dankes wurden ihr zu Theil, und ihr treues Koblenz ließ zum Andenken an den festlichen Tag eine Münze schlagen. Wenige Jahre darauf – ihre Tochter war schon vermählt – führte ihr zärtlich geliebter Sohn die älteste Tochter der Königin von England heim. Dann aber traten jene Ereignisse ein, die Erkrankung und schließlich der Tod des Königs Friedrich Wilhelm IV., welche den Prinzen von Preußen auf den Thron seines Bruders führten, die Prinzessin zur Königin erhoben.

Die erste Zeit ihrer neuen Würde war nicht leicht für die Königin; man kam ihr in ihrer Residenz mehr mit Achtung als mit Liebe entgegen. Der lange Aufenthalt am Rheine hatte sie [77] den Berlinern entfremdet, aber festen Schrittes ging sie ihren Weg; sie vertraute darauf, daß sie ihres Volkes Herz gewinnen würde, und sie gewann es.

Am 18. Oktober 1861 setzte König Wilhelm in Königsberg die alte Preußenkrone auf das Haupt seiner Gemahlin, und auf einem Feste, das die Stadt dem neugekrönten Fürstenpaare gab, ward ein Lied gesungen, dessen Strophen in ihren Anfangsbuchstaben die Namen Wilhelm und Augusta bildeten. Die zweite Strophe lautete:

„Auch neig’ Du, Königin,

Unserem treuen Sinn

Gnädig Dich zu!

Und an des Königs Hand

Sei Mutter Deinem Land,

Thronend in Volkes Lieb

Augusta Du!“

Dieser Wunsch ist reich in Erfüllung gegangen. Ihre volle Kraft setzte die Königin an die Aufgabe, ihrem Lande eine rechte Mutter zu sein, und sie konnte dies bald beweisen, als im Januar 1864 der fünfzigjährige Friede, dessen Preußen sich zu erfreuen gehabt hatte, zum erstenmal wieder durch Krieg und Kriegsgeschrei unterbrochen wurde. Wohl blühten Preußens Lorbeeren aufs neue, aber der Lorbeer wächst nur unter Blut und Thränen, und sie zu stillen, das war die vornehmste Sorge der Königin.

Zwar zeigte sich gleich beim Ausbruch des Krieges die Barmherzigkeit in allen Schichten der Gesellschaft; aber es fehlte die einheitliche organisirende Leitung, die Stellung zur Armee war keine klare, so daß allerlei Unzuträglichkeiten sich ergaben. Die Königin hatte das erkannt, sie einte durch die Stiftung des preußischen Centralkomitees die verschiedenen Vereine und trat an die Spitze der gesammten deutschen Krankenpflege, in den Dienst des Rothen Kreuzes der Genfer Konvention, das jetzt mit einem Male von allen Lazarethen, von allen Arbeitsstuben der Barmherzigkeit wehte. Das wiederholte sich, mit stetigen Verbesserungen, in den entscheidungsreichen Sommertagen des Jahres 1866. In diesem Kriege erwies sich von neuem die hohe Bedeutung einer richtig geleiteten freiwilligen Krankenpflege.

Wie das Reich alle Zeit gerüstet sein muß, einem Angriff von außen zu begegnen, so muß auch die Liebe gerüstet sein für den Tag, da die Wunden und Kranken ihrer Hilfe begehren. Das war der Gedanke der Königin, und ihre Pläne gewannen Gestalt zuerst durch die Stiftung des „Vaterländischen Frauenvereins“ unmittelbar nach dem Kriege von 1866. Der Zweck dieses Vereins war, in Friedenszeiten sich bereit zu machen auf den Krieg, im Kriege ergänzend neben den militärischen Organen für Krankenpflege und neben den Männervereinen zu arbeiten, aber auch im Frieden bei schwerem Landesunglück helfend einzutreten. Dabei mußte in erster Linie die freiwillige Krankenpflege herangezogen werden. Auf den Antrieb der Königin ging man an die Bildung und Schulung von Krankenpflegerinnen, Handbücher für dieselben wurden auf ihr Geheiß von berühmten Aerzten verfaßt, und noch in jüngster Zeit hat sie einen hohen Preis auf die beste Herstellung eines beweglichen Feldlazareths ausgesetzt.

Als wirklicher Nothhelfer erwies sich der neue Verein zum ersten Male im Jahre 1868 bei dem großen Nothstand in Ostpreußen, der bis zum Hungertyphus führte. Die Königin selbst veranstaltete einen großen Bazar zum Besten der Nothleidenden im Berliner Schlosse.

Und dann kamen die unvergeßlichen Tage, da auf den französischen Schlachtfeldern die Blume der deutschen Einigkeit erblühte. König Wilhelm richtete den Orden vom Eisernen Kreuze wieder auf. Fürst Pleß ward an die Spitze der freiwilligen Krankenpflege gestellt. Das Oberkommando aber sozusagen übernahm die Königin. Auch sie bot ihren Heerbann auf: der Vaterländische Frauenverein ging zum ersten Male an seine eigentliche Aufgabe. Und während der Gemahl und der Sohn abermals in den Kampf zogen, begab sich die Königin wieder an ihr stilles, unermüdliches Wirken für die Verwundeten und Kranken. Das von ihr erbaute und eben fertig gewordene Augusta-Hospital wurde zur Aufnahme für Verwundete eingerichtet, unter ihrer besonderen Leitung stand eine Abtheilung des großen Barackenlazareths auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin, und oft ging die Kaiserin von einem Bett zum andern.

Ja, die Kaiserin! Denn das war sie geworden in diesem großen Jahr. Aber diese Kaiserin saß anspruchslos belm Gottesdienst draußen in den Baracken mitten unter den Soldaten, die ihrem Gemahl geholfen hatten, mit ihrem Blute seine Kaiserkrone zu schmieden. Sie saß auch in den Lazarethküchen auf harter Holzbank und kostete das Essen. Auf Frankreichs Fluren aber spielte deutsche Militärmusik den „Kaiserin-Augusta-Marsch“, den sie selbst vor Jahren komponirt hatte.

Herrlich blühte das neue Reich auf, herrlich blühte auch auf, was die Kaiserin geschaffen hatte, namentlich ihre Lieblingsschöpfung: der Vaterländische Frauenverein. Einmal im Jahre, gewöhnlich im März, bald nach der Geburtstagsfeier des Kaisers, versammelte sie die Abgeordneten der Zweigvereine und die Mitglieder des Hauptvereins in einem der Ministerien um sich. Eine reiche Bauersfrau aus dem Magdeburgischen, die viel für den Verein gethan hatte, war einmal auch dabei, sie war in ihrer stattlichen Volkstracht erschienen, die der Kaiserin sofort auffiel. Sie lobte die Frau um diese Anhänglichkeit an ihre alte Sitte und schloß mit den Worten: „Ermahnen Sie auch die Jugend, festzuhalten an der Tracht ihrer Eltern. Es fällt mehr damit hin, als Sie glauben.“

Später verlegte sie diese Versammlungen in ihr Palais. Dabei richtete sie zum Schluß stets einige Worte an alle Anwesenden, und die leise Befangenheit, die sie beim Sprechen vor so vielen Zeugen nicht abstreifen konnte, der leise Anflug an den Dialekt ihrer thüringischen Heimath gaben diesen kurzen Ansprachen einen eigenthümlichen Reiz. Hing sie ja doch durch ihr ganzes Leben treu an der Stätte, wo ihre Wiege gestanden, wo sie ihre Jugend verlebt hatte. So lange ihre Mutter, die Großherzogin, noch lebte, kam sie jährlich mehrere Mal nach Weimar, und auch nach dem Tode derselben kehrte sie wenigstens einmal im Jahre im Schloß ihrer Väter ein. Mit ihrem Bruder, dem Großherzog Carl Alexander, war sie durch die zärtlichste Schwesterliebe verbunden. Auch ihren Jugendfreundinnen hat sie treue Freundschaft gehalten durch ihr ganzes Leben. Es waren deren vier, aber nur eine von diesen, Baronin von Gustedt, hat die Kaiserin überlebt, und sie bewahrt heute noch ihre jugendfrischen Erinnerungen an die Zeit, wo die damalige Erbgroßherzogin Maria Pawlowna mit ihren Töchtern Goethe allwöchentlich in seinem Heim aufsuchte. Frau von Gustedt hat Frau von Stein, freilich nur mehr als eine Greisin, noch am Fenster ihrer Parterrewohnung sitzen sehen. Als vor elf Jahren der Verfasser dieser Zeilen behufs eines biographischen Artikels über die Kaiserin Augusta in Weimar sich aufhielt, war Frau von Gustedt seine gütige Führerin. Sie ging mit ihm auch nach Belvedere und dort in einem der Gemächer der ersten Etage zeigte sie auf eine Ecke und sagte: „Sehen Sie, hier habe ich zum ersten Mal mit der Kaiserin – wir waren beide drei Jahre – gespielt, und zwar mit Bleisoldaten.“ Es war, als ob die Kaiserin Ihre Zukunft an der Seite eines Soldaten vorhergesehen hätte.

Einer der schönsten Züge im Charakter der Kaiserin war die unwandelbare Anhänglichkeit an diejenigen, welchen sie ihre Achtung und ihr Vertrauen geschenkt hatte. Nicht leicht konnte sie davon abgebracht werden, aber – es muß auch das gesagt werden – nicht leicht war es zu ermöglichen, ihr ein Vorurtheil zu nehmen, das sich in ihr gegen Dinge oder Personen festgesetzt hatte.

Reiche, schöne Jahre kamen nach dem Frieden für die Kaiserin. Sie sah die Vollendung des Kölner Domes, für die sie sich immer lebhaft interessirt hatte, sie wohnte der Hochzeit ihres geliebten Enkels, des Prinzen Wilhelm, des heute regierenden Kaisers, mit der Prinzessin Auguste Victoria von Schleswig-Holstein bei, die sie ganz besonders liebgewann, und dann kam Taufe um Taufe ihrer lieblichen Urenkel, in denen sie ein gesundes Geschlecht heranwachsen – in denen sie eine Bürgschaft für die Zukunft Deutschlands und Preußens sah. Die Kinder des Kaisers waren das Labsal ihres Alters. Jede Woche an einem bestimmten Tage kamen sie zu ihr, spielten um sie herum – und der Kinder höchste Freude war es, die Urgroßmama in ihrem Stuhle von Gemach zu Gemach fahren zu dürfen.

Das Jahr 1879 hatte sie im goldenen Hochzeitskranz gesehen. Es war ein Fest, an dem ganz Deutschland theilnahm. Dann kam 1883 die Silberhochzeit ihrer Tochter, der Großherzogin von Baden, die Vermählung ihrer Enkelin mit dem Kronprinzen von Schweden und die silberne Hochzeit des Kronprinzen, des späteren Kaisers Friedrich. Sie war die erste, die [78] dem geliebten Sohne ihre Segenswünsche brachte. „Ich war ganz starr,“ erzählte der Kronprinz, „als ich in aller Morgenfrühe schon den Wagen meiner Mutter erblickte.“

In den letzten zwanzig Jahren gestaltete sich das Leben der Kaiserin nach einem regelmäßig wiederkehrenden Turnus. Man kann nicht sagen, daß sie den Aufenthalt in Berlin demjenigen von Baden-Baden oder Koblenz vorgezogen hätte. Aber Berlin war ihr offizieller Wohnort, ihre Garnison als Offiziersfrau, wenn man so sagen darf. Hier im Palais pflegte sie, an der Seite ihres kaiserlichen Gemahls, jene großartige Geselligkeit zu üben, wie sie vielleicht an keinem europäischen Hofe mehr üblich ist. Wenn der Frühling kam, suchte die Kaiserin ihr geliebtes Baden-Baden auf, wo sie der Tochter nahe war. Dort pflegte sie bis Mitte Juni zu bleiben.

Sobald der Kaiser nach Gastein abgereist war, hörte man von der Kaiserin Augusta vier Wochen lang nichts mehr. Sie machte ihre Inkognitoreisen in die schweizer Berge, nach Ober-Italien, man sagte sogar, sie sei in den siebziger Jahren in das östliche Frankreich gegangen. Es war die Urlaubsreise der Kaiserin. Der Haushofmeister wurde als Kurier vorausgesandt, um Quartier zu machen für eine Gräfin v. Lingen; am Morgen ging sie oft allein mit dem Reisehandbuch unter dem Arme aus, und eines Tages – in Bologna im Campo Santo war es – sahen sie ihre Damen gar am Arme eines jungen Mannes daherkommen. Derselbe hatte die Kaiserin bei Besichtigung der Denkmäler angesprochen, sich von den feinsten Sitten und von der umfassendsten Bildung gezeigt und der Kaiserin dann den Arm geboten, den sie auch angenommen hatte. Auf diesen Reisen wußte sie ihr Inkognito so geschickt festzuhalten, daß sie nur selten erkannt wurde. Nur einmal in der französischen Schweiz geschah es doch. Sie kam auf einem Bahnhofe an, als eben der Zug, mit dem sie weiter fahren wollte, vorüber fuhr. Sie befahl, augenblicklich anzuhalten. „Das ist eine Königin!“ flüsterten die Bahnhofbediensteten sich zu. Die Endpunkte dieser Urlaubsreisen bildeten Besuche bei ihrer hochbetagten früheren Gouvernante in der französischen Schweiz und in Ouchy bei der Fürstin Wittgenstein. Sobald sie wieder auf deutschem Boden angelangt war, hatte das Inkognito ein Ende. In Freiburg erwartete ein Extrazug die Kaiserin und führte sie nach Baden-Baden, aber nur für kurze Zeit. Gegen den 10. August war der Kaiser von Gastein auf Babelsberg angekommen. Dorthin ging auch seine Gemahlin, um bis zur großen Herbstparade in Berlin an seiner Seite zu bleiben und dann mit ihm in die Provinz zu den Manövern zu gehen. Diesen folgte ein dreiwöchiger Aufenthalt des Kaisers in Baden-Baden, wo am 30. September der Geburtstag der Kaiserin gefeiert wurde, das letztemal im Jahre Jahre 1887. Damals war noch die Kaiserin von Brasilien dabei.

Gegen Mitte des Oktobermonats pflegte der Kaiser nach Berlin zu gehen; die Kaiserin blieb bis zu Ende in Baden-Baden, um dann noch vier Wochen nach Koblenz zu gehen und Ende November nach Berlin in das Palais zurückzukehren. So verlief das Jahr der Kaiserin.

Aber es kamen am Abend ihres Lebens auch noch schwere Prüfungen über sie. Mörderhände bedrohten wiederholt das Leben ihres Gemahls, und als kaum seine Wunden geheilt, da kam das Leiden über sie selbst. Mehrere Jahre war sie des Gebrauchs ihrer Füße gänzlich beraubt, und ein berühmter Arzt erklärte ihr rund heraus: „Euer Majestät werden nie wieder gehen können.“

„Wie Gott will, mein Lieber,“ entgegnete die Kaiserin wehmüthig. Und es kam anders! Langsam gewann sie den Gebrauch ihrer Füße wieder. Sie war fast genesen, als herberes Leid sie traf, die nagende Sorge um die Gesundheit ihres Sohnes. Die fürchterliche Wahrheit ließ sich nicht mehr verleugnen, daß dieser königliche Eichbaum krank sei bis ins Mark, und dann brachen sie herein, die furchtbaren Schicksalsschläge, einer um den andern, die erst den geliebten Enkel, dann den greisen Gatten, und endlich auch den todwunden Sohn von ihrer Seite rissen. Ihr, deren Leben es gewesen, Thränen zu trocknen, blieben die bittersten Thränen nicht erspart.

Und dann ein ruhiges, friedsames Ausklingen! In stiller Zurückgezogenheit lebt die kaiserliche Witwe ihren Erinnerungen und ihren alten Zielen; um das trauernde Haupt der Greisin aber webt eine scheidende Sonne noch manch goldenen Strahl, ausgleichend, versöhnend, verklärend. Dann sinkt sie hinab, die Sonne; das Haupt aber, dem noch ihr letzter Gruß gegolten, legt sich müde nieder – zum Sterben!

Und wie des Menschen Auge in wehmüthigem Sinnen auf der Stelle haftet, da der röthliche Glanz noch die Spuren des Tagesgestirns verräth, so bleibt des Volkes Gedenken ruhen auf dem Werke der Kaiserin Augusta.

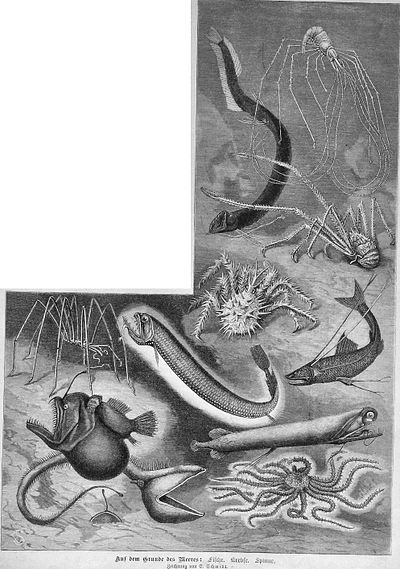

Von der Thierwelt des Meeres ist uns naturgemäß derjenige Theil am besten bekannt, der sich an den Küsten niedergelassen hat; denn hier ist das Meer uns zugänglich. Es giebt namentlich in tropischen Gegenden klare Buchten, wo der Schiffer über der Fläche dahingleitend auf den Grund des Meeres schauen und das farbenprächtige Thierleben bewundern kann. Er gleitet über Korallengärten dahin, er sieht den weißen Sandgrund und vermag oft in der Tiefe von 20 und mehr Metern auf ihm den Schiffsanker zu unterscheiden, und zwar nicht nur im hellen Sonnenschein, sondern auch nachts bei dem matten Lichte des Vollmondes. Was er hier sieht, ist für ihn auch greifbar. Er kann bis auf den Grund tauchen, ja stundenlang auf ihm wandern, wenn er den Taucherapparat zur Hilfe nimmt. Solche Studien auf dem Meeresgrunde sind von eigenartigem Reiz umgeben; wer kennt nicht die farbenprächtigen Schilderungen, die Häckel von den Korallenhainen im Rothen Meere und an den Küsten von Ceylon entwirft? Solche Studien werden auch in den zoologischen Stationen an den Meeresküsten, wie z. B. in Neapel, häufig ausgeführt. Der Taucher weiß uns da viel Eigenartiges zu berichten.

Er vertieft sich in eine andere Welt; das beweist schon der Farbenglanz, in dem sie dem erstaunten Auge sich darbietet. Unbeschreiblich schön ist die Farbenpracht, die sich in geringen Tiefen bemerkbar macht. Im Mittelmeere erscheint alles blau; namentlich in 5 bis 6 m Tiefe ist alles vom herrlichsten Azurblau durchdrungen. Blau ist ja die Farbe des Meeres, aber nicht überall; dort, wo Ebbe und Fluth herrschen und das Wasser mit kleinen Schlammtheilchen mehr durchsetzt ist, herrscht unter dem Meeresspiegel die grüne Farbe vor; in dieser magischen Beleuchtung bieten sich z. B. dem Auge des Tauchers die berühmten Korallengärten von Ceylon dar. Die Beleuchtung in diesen geringen Tiefen ist auch genügend, um uns alles erkennen zu lassen; an klaren Tagen vermag man in den Gewässern von Neapel in 10 m Tiefe mit der Lupe zu beobachten und bei 20 m Tiefe zu lesen. Das Licht nimmt allmählich ab, je tiefer wir steigen, aber so weit der Taucher sich hinablassen kann, ist es noch stark genug, um ihn die nächste Umgebung erkennen zu lassen.

Freilich ist die Grenze unseres Vordringens in die Meeresgründe sehr eng gezogen. In 10 m Tiefe fühlt sich der Mensch noch wohl, und es giebt eine Anzahl von Forschern, die nach einiger Gewöhnung zwei Stunden lang sich auf dem Meeresgrunde aufhalten können, ohne besondere Beschwerden zu spüren. Dringt man aber tiefer in die Meeresgründe ein, so wird der Einfluß des zunehmenden Druckes empfindlicher. 20 m Tiefe erreichen nur bessere Taucher und halten darin in der Regel nur 15 bis 20 Minuten aus. Noch tiefer steigen nur Virtuosen hinab, und 60 m dürfte die äußerste erreichte Grenze sein. Schon bei 30 m stellt sich außer allerlei Schmerzen Nasen- und Ohrenbluten ein, und der Taucher Deschamp, der im Jahre 1866 sich zu einem gesunkenen Dampfer in die Tiefe von 70 m hinablassen wollte, wurde in 60 m Tiefe von Hallucinationen befallen und bewußtlos wieder heraufgezogen.

Durch eignen Augenschein können wir somit nur die oberflächlichste Schicht des Meeres kennen lernen. Und doch stellt die Wissenschaft eine ganze Reihe von Fragen, die sich auf die Physik und die Chemie der Meerestiefen beziehen und von deren Beantwortung unser Verständniß für das Thierleben der See abhängt!

[79] Dringt das Sonnenlicht noch in die tiefsten Abgründe oder herrscht dort ewige Finsterniß? Man hatte zunächst versucht, die Durchsichtigkeit des Meerwassers dadurch zu prüfen, daß man weiße oder gefärbte Platten in die Tiefe versenkte, bis sie dem Auge entschwanden. Für die Beantwortung unserer Frage sind diese Versuche von sehr geringem Belang. Wichtiger schon ist die Zuhilfenahme der Photographie. Der schweizer Forscher Forel hat zuerst diese Methode angewandt, indem er zur Nachtzeit Platten in den Genfer See versenkte und sie zur Nachtzeit wieder heraufholte. Er fand dabei, daß im Sommer schon in der Tiefe von 45 m und im Winter bei 100 m das Licht so schwach war, daß es gar keine Wirkung auf die photographischen Platten ausübte. Auf seine Anregung wurden derartige Beobachtungen auch im Mittelländischen Meere bei Nizza und Villafranca angestellt, Fol und Sarasin fanden dabei, daß in 260 bis 280 m Tiefe die Platten noch deutlich geschwärzt waren, bei 380 m war die Schwärzung kaum wahrnehmbar, die Lichtwirkung schwächer noch als in einer sternhellen, mondscheinlosen Nacht. Bei 405 bis 420 m zeigte sich nicht die geringste Spur der Lichtwirkung mehr. Zuletzt hat der Ingenieur der deutschen zoologischen Station in Neapel von Petersen einen sinnreichen Apparat hergestellt, der solche photographische Lichtmessungen auf offener See in beliebiger Tiefe ermöglicht, und mit diesem wurde auf der Höhe von Capri an einem sonnenhellen Novembertage noch in einer Tiefe von 500 bis 550 m nach halbstündiger Exposition eine deutliche Schwärzung der Platten gefunden.

Noch aus anderen Beobachtungen können wir auf die Verbreitung des Lichtes im Meere schließen. Das Leben der meisten Pflanzen ist an das Licht gebunden. Je tiefer wir aber in das Meer hinabsteigen, desto geringer wird der Pflanzenwuchs, bis endlich auch die schattenliebenden Algen verschwinden, unsere Scharrnetze nur Thiere an die Oberfläche bringen. Die „Challenger“-Expedition hatte unter 385 m keine Pflanzen gefunden; und abgesehen von parasitischen Pilzen, die sich ohne Licht entwickeln können, dürften im allgemeinen selbst in durchsichtigen Meeren unter 250 m keine Pflanzen mehr vorkommen.

Alle diese Thatsachen sprechen dafür, daß das Sonnenlicht das Meer in seiner ganzen Tiefe nicht durchleuchten kann, daß es einige hundert Meter mehr oder weniger unter der Oberfläche endlich eine Grenze geben muß, wo der Unterschied zwischen Tag und Nacht aufhört und eine völlige Finsterniß beginnt. Einige Forscher behaupten zwar, daß selbst in der Tiefsee am hellen Tage noch eine Dämmerung herrsche, welche dem Sternenschimmer gleich sei, oder daß grüne Strahlen das Meerwasser durchdringen können und ein wenn auch sehr schwaches grünes Licht die Tiefsee erhelle; aber diese Behauptungen sind wenig wahrscheinlich. Und doch leben dort neben blinden auch Thiere, die gut entwickelte Augen besitzen, was uns wieder zu der Annahme nöthigt, daß es in ihrem Wohngebiet Licht geben muß.

Das Meer hat nun sein eigenartiges Licht: das Meeresleuchten. Zahllose seiner Geschöpfe sind mit der Eigenschaft des Phosphoreszierens ausgestattet, und jeder Seemann kennt diese Erscheinung.

Das Meer leuchtet nicht nur in den Tropen, sondern auch im hohen Norden, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in seinen Tiefen, und die Stärke dieses Lichtes darf nicht unterschätzt werden. Nach Wyville Thomson, dem berühmten englischen Zoologen, leuchtete einmal während einer Fahrt von den Kapverdischen Inseln nach Südamerika das Meer so stark, daß der Glanz der strahlenden südlichen Sterne verdunkelt wurde und man an Bord die kleinste Schrift lesen konnte. Milne-Edwards berichtet dagegen, daß während der „Talisman“-Expedition das Schleppnetz einmal eine Menge von Tiefseekorallen heraufbrachte, die gleichfalls so stark leuchteten, daß man in der Nacht an Bord lesen konnte. Es ist darum nicht unmöglich, daß diese phosphoreszierenden Thiere die dunkeln Abgründe der Tiefsee erleuchten, und gewiß sehr anziehend, die untersten Räume des Krystallpalastes des Meergottes „künstlich beleuchtet“ und die phosphoreszierenden Tiefseethiere als Laternenträger sich zu denken; aber wir wissen so wenig von dem Wesen und Zweck dieser Erscheinung, daß auch in dieser Hinsicht nur Vermuthungen aufgestellt werden können.

Wir stehen hier erst am Anfang der Forschung und wissen nicht einmal, wie sich die Thiere des Meeres gegen das Licht verhalten, ob sie es fliehen oder von ihm angezogen werden, und ob dementsprechend die Eigenschaft zu leuchten dem Besitzer Nutzen oder Schaden bringt. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist noch nicht beantwortet; es muß noch mehr Licht in die Lichtverhältnisse der Meere gebracht werden.

Viel besser sind die Temperaturverhältnisse des Meeres erforscht. Das salzhaltige Seewasser wird von der Kälte anders beeinflußt als das Süßwasser unserer Flüsse und Seen. Der Gefrierpunkt des salzigen Meerwassers liegt nicht bei 0°, sondern je nach dem Salzgehalt mehr oder weniger tief unter demselben. Im Durchschnitt gefriert das Meerwasser im bewegten Zustande bei –2,55° C, im ruhenden aber bei –3,17° C. In der That findet man an der Oberfläche der Polarmeere Wassertemperaturen von –3° C, während in der Nähe des Aequators dasselbe bis zu +32° C, wie im Rothen Meere, erwärmt wird, also die Temperatur eines lauwarmen Bades erreicht. In den Tiefen der Oceane giebt es derartige große Wärmeunterschiede nicht. Die Temperatur des Wassers sinkt rasch, je mehr man sich dem Boden nähert, und der größten Bodenkälte an den Polen –3° C steht als die höchste Temperatur die von +2° C gegenüber.

So ist die Tiefsee nicht nur finster, sondern auch kalt. Es giebt nur wenige Ausnahmen von dieser Regel. Die unterseeischen Gebirgszüge, von denen wir im ersten Artikel sprachen, üben auf die Vertheilung der Bodentemperatur einen wichtigen Einfluß aus. Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Tiefenkärtchen des Atlantischen Oceans!

[80] Wir sehen, daß dort das Becken des südlichen Eismeeres freien Abfluß in das westliche atlantische Becken hat; die kalten Wasser dringen hier ungehindert ein und darum zieht sich am Grunde des Meeres längs der südamerikanischen Ostküste die sog. „kalte Rinne“, in welcher die Bodentemperatur des Wassers –0,6° C beträgt.

Das östliche Becken ist dagegen im Süden durch einen Querriegel, einen unterseeischen Gebirgszug, der von dem Challenger-Rücken nach dem afrikanischen Festlande streicht, von dem Eismeere getrennt und dieses Gebirge hält die kalten Wassermassen ab, so daß hier nördlich von dem Riegel das Meerwasser am Boden eine Temperatur von +1,9° C hat. Auch das Mittelländische Meer ist bei Gibraltar durch einen Querriegel, der sich bis 80 m dem Meeresspiegel nähert, von dem kalten oceanischen Grundwasser getrennt und darum hat sein Wasser von 300 m an bis zu seinen größten Tiefen, die über 3000 m betragen, eine gleichmäßige Temperatur von etwa +13,5° C, welche der jährlichen Durchschnittstemperatur der Oberfläche entspricht. Ebenso hat die Sulusee, die gleichfalls ein vom Ocean abgeschlossenes Becken bildet, eine gleichmäßige Temperatur von 10,3° C in einer Wasserschicht von 3700 m über dem Meeresboden.

Die Gesammtmasse der oceanischen Gewässer befindet sich in fortwährendem Kreislaufe; an den Polen sinkt das kalte Wasser zu Boden, dringt nach dem Aequator vor, wird durch die Erdwärme des Bodens allmählich wärmer und steigt empor, um wieder nach den Polen abzufließen. So hat das Meer, sowohl an der Oberfläche wie in der Tiefe, seine Klimaprovinzen, die für die Entfaltung des Lebens gleichfalls von Bedeutung sind. Daß die oberflächlichen Strömungen selbst das Klima des Festlandes beeinflussen können, ist jedermann bekannt, denn wer kennt nicht den Golfstrom und seine Wirkungen auf das Klima des westlichen Europas? – –

Der Taucher bildete den Ausgangspunkt unsrer Betrachtung. Kehren wir zu ihm zurück! Was ihn gehindert hat, tiefer hinabzusteigen, das war nicht die Kälte, nicht der Mangel an Licht, sondern der ungeheure Druck, den er

[81] nicht zu ertragen vermochte. Wir sind alle für einen gewissen Druck angepaßt und können nicht straflos uns einem zu niedrigen oder zu hohen Druck aussetzen. Wir wohnen auch auf dem Grund eines Meeres, des Luftoceans, und der Aufenthalt in der dünnen Luft unsrer hohen Bergspitzen behagt uns nicht. Schon Saussure, der zum erstenmal den König der europäischen Berge, den Montblanc, bestieg, berichtete von den Beschwerden, die ihm die dünne Höhenluft verursachte. Seit jener Zeit ist viel über die „Bergkrankheit“ geschrieben worden. Sie macht sich auch auf den sturmdurchtobten kalten Hochebenen von Tibet geltend, die in der Höhe des Montblancs liegen. Der russische Forschungsreisende Prschewalskij berichtet unter anderem, daß dort der Reisende beim Tragen einer kleinen Last oder beim Besteigen eines kleinen Hügels außerordentlich rasch ermatte, daß man dort wie ein Asthmatiker in sitzender Stellung schlafen müsse und durch Alpdrücken gequält, durch Athemnoth geweckt werde. Aber diese Hochebenen sind von zahllosen Herden der wilden Yaks, von Antilopen, Tabunen, von wilden Kulanpferden belebt, und alle diese Thiere befinden sich in jenen Höhen durchaus wohl, weil sie an den niederen Luftdruck gewöhnt sind.

Im Jahre 1875 traten die Luftschiffer Sivel, Crocé-Spinelli und Gaston Tissandier eine Ballonfahrt an, auf der sie möglichst hoch emporsteigen wollten. Sie erreichten annähernd die Höhe des Gaurisankars, des höchsten Berges auf Erden, aber Sivel und Crocé-Spinelli fanden dort den Tod, während Gaston Tissandier nur mit einer Ohnmacht davon kam. Und doch giebt es Vögel, wie z. B. der Kondor, die aus der Höhe von etwa 7000 m sich in wenigen Minuten zur Oberfläche der Erde ungestraft herablassen können!

Solche Wechselbeziehungen zwischen Druck und Leben sind auch in den Tiefen des Meeres vorhanden. Nur ist in den letzteren der Druck bei weitem bedeutender. Der Druck, den unsere Atmosphäre auf einen Quadratcentimeter ausübt, beträgt rund 1 Kilogramm; denselben Druck übt schon eine entsprechend dicke 10 m hohe Säule destillierten Wassers aus. Das Salzwasser ist noch etwas schwerer; man kann also sagen, daß der Druck in den Meerestiefen von 10 zu 10 m annähernd