Die Gartenlaube (1894)/Heft 36

[597]

| Nr. 36. | 1894. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Um fremde Schuld.

„Jeder Mensch hat seinen Schutzengel,“ pflegte mein Vater zu

sagen. Nun stellt man sich Engel gewöhnlich als ideale Wesen

vor mit blonden langen Locken, lichten Gewändern und schönen

weißen Flügeln, die unsichtbar neben den ihrem Schutze anvertrauten

Menschen dahinschweben und sie gelegentlich verhindern, in

irgend einen Abgrund zu stürzen. Aber das glaubt man nur in der

ersten Jugend; später sieht man sie ja, die Schutzengel, in ihrer

wirklichen Gestalt, die mitunter gar nichts Ueberirdisches an sich hat.

Als die Frau Stadträtin Wollmeyer gestorben war und ich mit Mama an ihrem Sarge stand, den man drunten im Hausflur mit allem möglichen düsteren Pomp umgeben hatte, da ahnte ich freilich nicht, daß auch sie auf Erden ein Engel, ein Schutzengel gewesen war. Mir wäre der Gedanke damals sicher drollig vorgekommen trotz allen Ernstes der Situation. Erst später lernte ich erkennen, wie treu sie gewaltet, und sah ein, daß engelhaftes Aeußere recht nebensächlich ist für dieses Metier.

Gute Seele Du, Hannchen Wollmeyer, geborene Himmel! Nun lag sie da draußen auf dem Trinitatis-Kirchhof. Ob der Witwer, der sich an ihrem Sarge beständig vor heftiger Rührung so laut die Nase schneuzte, daß es mir vorkam, als beabsichtige er die Tote im Sarge durch solche Trompetenstöße wieder aufzuwecken, ob der Herr Stadtrat Wollmeyer eine Ahnung hatte, was er an ihr verlor, das bleibe dahingestellt. Der Base, der Base Himmel, einer Kousine der Verstorbenen, die seit langen Jahren ein bescheidenes sauer verdientes Gnadenbrot im Wollmeyerschen Hause aß, der war es klar, denn sie wischte sich die Thränen mit dem Schürzenzipfel aus den Augen und sagte. „Was soll nun aus ihm werden, sie war sein guter Geist, die Hanne!“

Es ist keine schönere Leichenrede, kein höheres Lob an ihrem Sarge geredet worden, als diese paar Worte enthalten.

Seitdem war gerade ein Jahr verflossen. Ich saß mit meiner Mutter am Fenster der Wohnstube in der Dämmerung des Herbstabends. Sie hatte die feinen fleißigen Hände ausruhend gefaltet und sah in den Schloßhof hinab; wir sprachen nichts. Ich versuchte mir die Verstorbene wieder vorzustellen, wie sie bei Lebzeiten gewesen. Frau Hannchen Wollmeyer hatte äußerlich wenig Aehnlichkeit mit der Base gehabt; letztere war eine hagere Person mit ernsten fast strengen Zügen, für gewöhnlich wortkarg und verschlossen; Hannchen war rund und allzu dick gewesen, immer zu Thränen und Reden bereit, immer in nervöser Angst vor ihrem Eheherrn. Aber die Eigentümlichkeit naiver unverdorbener Frauengemüter, das Mitgefühl mit fremdem Leid und fremder Freude, das Bestreben, das, was ihre Pflicht gebot, bis zum Aeußersten zu erfüllen, hatten beide gemeinsam, und das letztere ward ihnen nicht immer leicht gemacht! Und noch in etwas glichen sie sich: sie liebten mich beide rührend. „Das Hannchen hat Sie sehr lieb gehabt,“ pflegte die Base des öftern zu sagen.

Ach ja, das wußt’ ich wohl! Unzählige jener kleinen und doch so großen Freuden meiner Kinder- und Backfischzeit verdanke ich ihrer Güte. Sie hatte ein Kind, ein Mädchen, gehabt und es begraben müssen und liebte nun Sternbergs kleine Anneliese mit wehmütiger Zärtlichkeit. Unter Thränen holte sie mir an Winternachmittagen die Puppen und den kleinen

[598] Kochherd des verstorbenen Lieblings herbei und ließ mich damit spielen; an dem kleinen Rocken der Verstorbenen lernte ich spinnen, noch heute eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Dabei lehrte sie mich die alten traurigen Volkslieder singen, die auf dem Thüringer Walde von Mund zu Mund gehen. Je mehr ich heranwuchs, um so mehr wandte sich Frau Hannchens Herz mir zu. „Ich glaub’, so groß wäre meine Kleine jetzt auch, Base,“ pflegte sie dann zu sagen.

Gutes Hannchen Wollmeyer! Sie war so gern gestorben. Das behauptete die Base, und das hatte sie selbst ein paar Tage vor ihrem Tode zu meiner Mutter gesagt, als sie zum letzten Mal in der warmen Erdensonne saß und in das Grün des alten prächtigen Gartens schaute.

„Ich gehe gern, gnädige Frau, ich hab’s so satt mit das Leben. Immer egal im Fahrstuhl sitzen, nichts mehr thun können, das ist schlimm, und ich bin ja auch abkömmlich, und wenn ich erst ein Jahr tot bin, dann kann er sich eine andere Frau heiraten, eine gebildete Frau, die besser für ihn paßt, wegen der er sich nicht zu schämen braucht. Und wenn es wahr ist, daß ich meine Kleine wiedersehe da droben, wie der Herr Superuntendente sagt, dann will ich auch weiter nichts.“

„Aber Frau Wollmeyer,“ hatte meine Mutter erwidert, „wie können Sie so sprechen! Sehr, sehr wird Ihr Mann Sie vermissen, und die Base und andere Leute auch – nicht wahr, Anneliese?“

„Nee! Nee! Er vermißt mich nicht, Frau von Sternberg, Gott bewahre! Ja damals, da oben in Langenwalde, wie wir uns geheiratet hatten und zusammen in der alten schönen Mühle saßen und arbeiteten miteinander um unser täglich Auskommen und für die Zukunft unserer Kleinen – ja, da hätt’ er mich nicht gern hergegeben, ja, das glaub’ ich wohl. Aber jetzt ist er reich geworden und vornehm und hat so feinen Umgang mit alle die Ersten hier – – nee, nu nich mehr!“

Und Hannchen war in dem Glauben gestorben, daß sie ihn von einer großen Last befreie; sie mußte es ja genau wissen, wie er über sie dachte. „Laß Dich’s gut gehen, Wollmeyer,“ hatte sie gesprochen, „ich trage Dich nichts nach!“ Und noch etwas hatte sie hinzugefügt mit fast versagender Stimme und einem so ernsten großen Blick, wie ihn Augen haben können, bevor sie sich für immer schließen, etwas, das ich erst viel später erfuhr – durch die Base, die es gehört, obgleich es nur für die Ohren des Mannes bestimmt gewesen, der sich tief zu der Sterbenden hinuntergebeugt hatte. „Vergiß nicht, was Du mir versprachst! Vergiß nicht, Wollmeyer, den Robert – seinen Vater; wenn ich Ruhe haben soll im Grabe, so mach’s gut – bald, Wollmeyer – hörst Du, bald!“

Er mußte es ihr zugesagt haben, denn sie hatte ihm die Hand gedrückt und war friedlich eingeschlafen mit einem nochmaligen „Laß Dich’s gut gehen!“

Und nun war’s just ein Jahr, daß sie Hannchen begraben hatten, und alles ging scheinbar so weiter im Hause – bis auf den heutigen Tag. Der aber fing schon ganz anders an. Erstens begegnete mir die Base, als ich mit meiner Büchermappe in die Litteraturstunde zu Doktor Steinbergs Kursus ging, auf der Treppe und trug anstatt der schwarzen Haube von Krepp eine weiße wie vor Hannchens Tod und auch eine weiße Schürze wie damals. Sie fing meinen verwunderten Blick auf und sagte: „Da innewendig ist die richtige Trauer, Fräulein Anneliese, die schwarzen Sachen thun’s nicht.“ Zweitens traf ich den Witwer in einem funkelnagelneuen hellgrauen Cylinder, gelblichen Handschuhen und dunkelblauem Herbstanzug. Er schrie über die ganze Breite der Straße zu mir herüber, indem er seine bekannte wohlwollende Handbewegung machte: „Servus, Fräulein Anneliese!“

„Was hat denn der?“ dachte ich und dankte ihm wie immer sehr hochmütig, denn ich ärgerte mich von jeher, wenn er allzu familiär that; Papa hatte das auch nicht leiden können.

Ich hatte diese Beobachtung eben meiner Mutter erzählt, ohne ihre Aufmerksamkeit damit fesseln zu können, und so blickten wir beide ziemlich einsilbig auf den im letzten Zwielicht liegenden lindenbestandenen Schloßhof hinunter und weiter hinaus durch das geöffnete Thor, wo welke Blätter einen wirbelnden Reigen auf dem schlechten Pflaster des öden Kirchplatzes tanzten. Unser ganzes Zimmer war erfüllt von Blumenduft, der einem Strauß wundervoller Herbstrosen entquoll, Gloire de Dijon, mit Tuberosen untermischt; Mama hatte kein Wort gesagt, von wem diese Blumenpracht komme. Ich sehe meine Mutter noch so deutlich vor mir an jenem Tage. Sie war bleicher als seit langer Zeit; ich meinte, sie sorge sich einmal wieder zu viel und gräme sich in diesen Herbsttagen mehr noch als sonst um Papa. Desto erstaunter war ich, als sie plötzlich sagte: „Wir werden uns nach einer anderen Wohnung umsehen müssen, Anneliese.“

Wie wenn ein Blitzschlag vor mir niedergefahren wäre, so trafen mich ihre Worte. So lange ich denken konnte, wohnten wir hier; zuerst, als Papa das Quartier mietete, gehörte das schloßartige uralte Gebäude dem Freiherrn von Serrenburg. Der war ein Freund meines unvergeßlichen lieben lustigen Papas gewesen, und als er das Anwesen ein halbes Jahr vor Vaters Tode verkaufen mußte und der Stadtrat Wollmeyer es „meistbietend“ erstand, hatte dieser den Mietvertrag meiner Eltern auf Verlangen des Verkäufers anerkannt und übernommen. Ich hatte bis jetzt nie daran gedacht, daß es je anders kommen könnte.

„Wir wohnen zu teuer, Mama?“ fragte ich betrübt. Genaue Kenntnis der Vermögenslage meiner Mutter hatte ich nicht, ich wußte nur, daß wir recht arm waren.

„Ja! Das heißt – wir wohnen ja eigentlich so lächerlich billig, Anneliese. Onkel Serrenburg hat damals Papa einen sehr kleinen Preis abgefordert. Aber dennoch – wozu diese großen Räume? Wir könnten auch von den Möbeln so manches entbehren, und dann –“

„Und wie kommen wir dazu, von Herrn Stadtrat Wollmeyer ein Geschenk in Form eines zu billigen Mietzinses anzunehmen?“ fiel ich ein, durch den Gedanken, daß wir die Wohnung nicht nach vollem Werte bezahlten, unangenehm berührt. „Da kündigst Du wohl morgen, für Januar, Mama?“

Sie nickte. „Dann wohnen wir gerade fünfzehn Jahre hier. Du warst eben zwei Jahre alt, wie Papa als Bezirkskommandeur hierher versetzt wurde.“

„Ja, ich bin schon recht alt, Mama,“ sagte ich mit einem Versuch zu scherzen. Und dann preßte ich die Stirn an die Scheiben, damit die blasse Frau drüben nicht sehen sollte, wie mich der Gedanke erschütterte, aus den liebgewordenen Räumen scheiden zu müssen, in denen ich das Beste und Schönste meines jungen Lebens besessen und verloren hatte, die Liebe eines Vaters, der mich vergötterte und den ich ebenso abgöttisch wiedergeliebt hatte, der mir stets als das Ideal eines Mannes erschienen ist und noch heute erscheint – so ritterlich, so ehrliebend, so vornehm und so zufrieden mit einem einfachen, um nicht zu sagen, kargen Leben.

Es hätte so karg nicht zu sein brauchen, wenn nicht – armer Papa! – der Bruder meiner Mutter ihm eine schwere, sehr schwere Last auf die Schultern gelegt hätte, die mein Vater aus Liebe zu seiner Frau ohne Klage trug; nicht nur ohne Klage, im Gegenteil. An jenen für unbemittelte Leute sorgenvollen Tagen, die jährlich viermal wiederkehren, am Quartalschluß, wo er rechnete und wieder rechnete und mitunter nur ein winziges Sümmchen erübrigte nach Abzug aller zu bezahlenden Posten, da war er liebenswürdiger und aufgeräumter denn je und behandelte seine traurige junge Frau mit der zartesten Aufmerksamkeit. „Helene,“ pflegte er oft zu sagen, „wenn Du ein Bissel vergnügter sein wolltest, so tauschte ich mit keinem Gott! Und ich frage Dich, was entbehren wir denn eigentlich? Ich, für meine Person, nichts, gar nichts.“

„Außer dem Nothwendigsten – alles,“ antwortete sie.

„So? Da wäre ich doch neugierig.“

„Ein Reitpferd zum Beispiel!“

Er lachte. „Ich kann ja gar nicht reiten mit meinem Rheumatismus im Arm!“

„Und eine Badereise gegen diesen Rheumatismus!“

„Geh – das ist das langweiligste Vergnügen der Welt! Die Flußbäder thun’s auch. Und wenn Du nichts Besseres weißt –“

„Dein Weinkeller, Deine Bibliothek,“ fiel sie fast weinend ein. „Neue Bücher sind seit Jahren nicht gekauft worden, volle Flaschen ebenfalls nicht –“

„Das Bier ist hier so vorzüglich, daß ich den Wein nicht vermisse, und die Bücher gebe ich zurück, wenn ich sie gelesen habe; man kann sie so bequem entlehnen.“

„Du liebtest Geselligkeit so sehr,“ beharrte sie.

„Der Herr Stadtrat Wollmeyer hat mich ja vorgestern erst zum Diner geladen!“ antwortete er, ein Lächeln verbeißend.

„Ach, nennst Du das Geselligkeit?“ fragte sie und warf den schönen Kopf zurück.

„Aber, Helene, versteh’ doch Spaß! Die paar Leute, die wir [599] gern haben, kommen auch zu einem Butterbrot und einer Tasse Thee zu uns. Ich, ich war doch nie ein Bratenjäger, oder – vermißt Du die Bälle zum Fasching in Köln?“

„O, ich? Nein! Nein!“

„Nun, Helene, dann sind wir die glücklichsten Leutchen der Welt – wenn Du willst, wenn Du die Thränen aus den Augen wischst und lachst. Oder sind wir’s nicht? Haben wir uns nicht lieb? Und haben wir nicht –“ und er machte eine Bewegung zu mir herüber mit einer komischen Grimasse, „haben wir nicht ein ganz leidliches Kind? Ich gebe ja zu, sie könnte ein wenig artiger, ein wenig hübscher sein – aber – hm!“

Und wenn ich dann jubelnd und ihn küssend in seine Arme flog, dann flüsterte er: „Geh’ zu Deiner Mutter, gieb ihr einen Kuß, sie wird sonst eifersüchtig; und nachher komm’ in den Garten, wir wollen wettlaufen.“

Ja, allen Ernstes, wir spielten da drunten miteinander wie zwei wilde Jungen, unbeschadet seiner väterlichen Würde. Von meinem Vater lernte ich Klettern und Rudern und Turnen und allerlei dumme Streiche, wie er lachend sagte. Von ihm lernte ich auch, gern und freudig der Armut geben, denn keiner, der ihn ansprach, ging unbeschenkt davon. Er gab ebenso rasch und gern seine paar Groschen, wenn er wirkliches Elend sah, wie er rasch und freudig sein ganzes kleines Vermögen geopfert hatte, um dem Onkel Herbert, dem einzigen Bruder meiner Mutter, die Fortsetzung seiner Studien zu ermöglichen, denn gerade als dieser vor dem juristischen Doktorexamen stand, starb der alte General von Plattenhausen, der Vater Mamas, und da er nichts als seine Pension besessen hatte, so wäre Onkel Herberts Laufbahn geschlossen gewesen, wenn sich sein Schwager nicht erboten hätte, die Mittel zu gewähren, deren er noch bedurfte.

Ob der Verlust des kleinen Vermögens meinen Vater ernstlich schmerzte, das haben wir nie erfahren; gezeigt hat er es uns nie. „Helene,“ pflegte er zu sagen, wenn er den lächerlich kleinen Rest seines Gehalts, dessen sich ein Gymnasiast als Taschengeld geschämt haben würde, in die Börse steckte, „Helene, wenn man nur immer vier Groschen drüber hat, mehr kann schließlich kein Prinz verlangen.“

„Bist hoffentlich ausgekommen, Frau?“ neckte er manchmal, „oder hast Du den Burschen angepumpt?“

Es wurde ihm nicht schwer, das Armsein zu ertragen.

Ungemütlich wurde es ihm erst im Hause, als Herr Wollmeyer das „Schloß“ – so hieß nämlich der alte große Fachwerkbau mit dem runden Treppenturm – kaufte. „Hätte mir der Serrenburg doch nicht anthun sollen!“ äußerte er, als der Herr Stadtrat ihm brieflich anzeigte, er sei der künftige Hauswirt. „Aber freilich, Lenchen, das Messer saß ihm an der Kehle, dem armen Burschen. O das Geld, das schreckliche Geld!“

Und der Herr Stadtrat zog ein mit einem ganzen Wust von neuen stilvollen Möbeln und altem spießbürgerlichen soliden Hausrat, von dem seine Frau sich nicht hatte trennen wollen. Vorläufig wohnte er im Erdgeschoß, erzählte aber allen Leuten, wenn Herr Major von Sternberg einmal versetzt werde, würde er den ersten Stock beziehen. Wir hatten übrigens, beiläufig gesagt, nur die Hälfte dieses Stockwerks inne, und zwar die kleinere Hälfte, der Tanz- und Ahnensaal und die Waffenhalle waren überflüssige Räume für uns, und hier hätte Herr Wollmeyer schon wohnen können. Dennoch richtete er sich also vorläufig im unteren Geschoß ein; Hannchen wollte durchaus nichts von Treppensteigen wissen, und ihr Arzt unterstützte sie darin. In den Ruf eines rücksichtslosen Gatten wollte er sich nicht bringen lassen, er sprach vielmehr immer sehr liebevoll mitleidig von seiner „guten“ Frau, und so paradierten denn die mit geblümtem Wollmusselin bezogenen Birkenmöbel im Erdgeschoß des „Schlosses“ wie zuvor im Hause auf der Wasserstraße, und der Herr Stadtrat begnügte sich, seine Besuche in dem stilvoll ausgestatteten Herrenzimmer zu empfangen und mit einem Verständnis heischenden Augenblinzeln zu betonen, daß Hannchen, die gute Seele, so sehr an ihren Gewohnheiten hänge – er wolle sie nicht betrüben.

Das Verhältnis zwischen Wirt und Wirtsleuten war recht wunderlich; der Herr Stadtrat machte „Majors“ förmlich den Hof so lange es ihn nichts kostete, selbstverständlich. Auf baufällige Oefen oder sonstige dringend gewünschte Ausbesserungen ließ er sich nicht ein, dagegen sah er sehr gern die stattliche Gestalt meines Vaters durch seine Hausthür schreiten und noch lieber an seiner Tafel sitzen, wenn er die Honoratioren der Stadt zum Mittagessen bei sich hatte; und ebenso ward der Adjutant meines Vaters sehr gut behandelt. Geradezu ausgesucht aufmerksam aber war des Stadtrats Benehmen meiner Mutter gegenüber, die im ganzen Städtchen als das Muster einer vornehmen Dame verehrt und bewundert wurde.

Mein Vater vergalt das alles mit einer eisigen bis zur Grenze des Möglichen gehenden Zurückhaltung. „Von der alten Frau ist mir der kleine Finger lieber als ihr ganzer Herr Gemahl,“ pflegte er zu sagen, und ihr gegenüber war er der ritterliche liebenswürdige Mann, genau so, als sei sie eine wirkliche Dame.

Meine Mutter war gegen beide freundlich, das heißt von einer Freundlichkeit, die zwischen sich und der Person, der sie gilt, einen breiten Strich zieht, der von dem Stadtrat freilich nicht beachtet, von seinem Hannchen und der Base aber sorgfältig respektiert wurde.

Vor der Base empfand sogar mein Vater Hochachtung. „Siehst Du, Lenchen, das ist ein Frauenzimmer von echtem Schrot und Korn das ist eine, resolut wie ein Grenadier und weich wie eine rechte Frau. Wo die das Regiment führt, da ist gut sein, da geht’s ordentlich her, da ist die Wäsche schneeweiß und das Essen wohlschmeckend, da bekommt Gesind’ und Vieh sein Recht und da findet man ein gutes Wort in Sorg’ und Kümmernis. Ich weiß schon, Lenchen, warum Du lachst, aber ich sage Dir, ihr schauderhaftes Deutsch ist mir lieber als die schönste Salonsprache. Der alte Wrangel sprach auch nicht richtig. Fürs prakkische Leben giebt’s keine Bessere! Die und die Komtesse – alle Achtung, das ist ein gutes Gespann, Lenchen!“

Ich habe vielleicht nie mehr an diese Worte gedacht, nie mehr ihre Wahrheit erkannt als in jenen schweren Tagen, da für mich und meine Mutter jählings das Licht unseres Lebens erlosch und plötzlich die finstere Nacht hereinbrach, da mein Vater starb nach kaum zweitägigem Krankenlager. Damals war es, wo ich zum ersten Mal inneward, daß auch die alte unscheinbare Base ein Engel, ein Schutzengel und zwar der meinige sei. Als sich mein Kopf an ihre mühsam atmende Brust legte und ihre vom unterdrückten Weinen heisere Stimme in dem oft belächelten schlechten Deutsch sagte: „Hast viel verloren, Annelieseken, wein’ Dich aus, sonst stößt es Dich das Herz ab. Als mein Hannchen gestorben war, ging’s mich auch so, und erst nach dem Weinen kam ich zu mich selbsten“ – da meinte ich zu fühlen, wie die unsichtbaren Engelsschwingen sich um mich legten, lind und weich und tröstlich, so daß mein wilder Schmerz in Thränen sich auflöste.

Und wie eine Mutter, so sanft und liebevoll nahm sie sich der Witwe an. Meine Mutter war noch jung damals, eben zweiunddreißig Jahre, und ihr verstörter armer Kopf vermochte es nicht zu fassen, daß ihres Lebens Halt und Stab, ihres Lebens große Liebe dahingegangen sei. Nächtelang saß die Base am Bett der fiebernden verzweifelnden Frau, die immer nur von Gott forderte, daß er auch sie fortnehmen solle, denn sie könne nicht leben ohne den Gatten. Geduldig hörte die alte treue Seele das an. Als aber die Ausbrüche der Verzweiflung einem starren Schweigen wichen, als völlige Teilnahmlosigkeit eintrat, da hielt mein Schutzengel eine lange Rede und brachte Licht und Willenskraft zurück in den armen kranken Kopf der jungen Witwe.

„Da steht auch das Annelieseken, gnädige Frau, sieht aus wie vom Wind zerzaust, so unordentlich. Es hat sie, glaub’ ich, auch seit ein stückener acht Tagen keiner die Haare mehr gekämmt. Wäre sie man ein paar Jahr’ älter, dann könnt’s schon gehen mit ihr, wenn Sie sich unter die Erde gebracht haben mit Ihrem Kummer, aber sie ist man erst dreizehn, und ich denke, das ist ein bißchen zu jung ohne Mutter. – Annelieseken, komm’ ’mal her, mein’ Tochter, zeig’ Dich ’mal der gnädigen Frau! Du bist ja ganz naß! Bist wieder im Regen auf Deines Vaters Grab gewesen? Na, denn erkälte Dich nur, ich kann’s nicht ändern, wenn Du zuletzt die Lungenentzündung bekommst und stirbst.“

Meine Mutter hatte sich aufgerichtet und mich mit so verwunderten bestürzten Augen angesehen, als erblickte sie mich zum ersten Mal auf dieser Welt; dann streckte sie heftig die Arme nach mir aus. „Ach Du,“ schluchzte sie, „Du armes armes Ding, was soll werden aus Dir ohne ihn, ohne ihn!“

Mein Schutzengel ging leise hinweg, und wir weinten zusammen in dem Bewußtsein, daß, wenn uns auch viel genommen war, doch in unserem gegenseitigen Besitz uns noch viel geblieben sei.

[600]

[601] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [602] Damals schon tauchte der Gedanke in meiner Mntter auf, die Wohnung zu wechseln; aber da war der Schutzengel gekommen und hatte gesagt, die Gnädige möge verzeihen, der Vertrag laufe noch drei und ein halb Jahre.

So blieben wir denn in der Wohnung, die von Rechts wegen trotz ihrer Billigkeit viel zu teuer für uns war. Aber uns beiden schien es ein Trost, in den lieben Räumen weiter zu leben, und meine Mutter schränkte sich aufs äußerste ein, so daß es ihr gelang, alle Vierteljahre den bescheidenen Zins pünktlich zu entrichten.

Für sich brauchte die Mutter beinahe nichts; all ihre kleinen Ersparnisse wurden für mich verwendet, für meine Studien, für bescheidene Freuden, für kräftige Kost. Ich ahnte nicht, daß sie für Geld flickte, indes ich lernte; ich sah die Opfer gar nicht, verstand sie nicht. Als Kind ist man so selbstherrlich in seinem Denken – dies alles ist mir unterthänig, es muß so sein, glaubt man.

So war es mir eine schmerzliche Ueberraschung, als heute die Mutter davon sprach, kündigen zu wollen.

Nach langem Schweigen wandte sich Mama endlich wieder an mich mit irgend einer darauf bezüglichen Frage. Wir überlegten, ob wir hier in Westenberg bleiben oder in eine größere Stadt übersiedeln sallten, weil dort gewiß eine bessere Gelegenheit sei, für mich eine Lebensstellung zu finden, und kamen dann doch zu dem Entschluß, nicht fortzugehen von hier, wo wir gute Freunde hatten und – Papas Grab.

„Ich werde morgen an Wollmeyer schreiben,“ sagte meine Mutter, „Papa verhandelte immer nur schriftlich mit ihm und ich finde es überhaupt besser.“

Mit diesem Entschluß suchten wir unser Schlafzimmer auf. In der Nacht geschah es mehreremal, daß Mama mich fragte, ob ich weinte, und daß ich ihr keine Antwort gab und mein Schluchzen in den Kissen zu ersticken suchte, und dann umgekehrt hörte ich die Mutter leise seufzen.

Am folgenden Morgen wurde der Brief verfaßt, und unsere Aufwärterin – ein Mädchen hatten wir nicht, aus Sparsamkeitsrücksichten – trug das Schreiben zu Herrn Stadtrat Wollmeyer hinunter.

Und am Nachmittag, während ich Konversationsstunde bei einer alten verwitterten Französin hatte, die durch irgend einen Zufall nach Westenberg verschlagen worden war und wahrhaft klassisch altmodisch

ihre schöne Sprache redete, machte sich Mama auf, um mit ihrer mütterlichen Freundin, einer alten Komtesse Degenberg, den Fall unseres Wohnungswechsels zu besprechen.Das Rätsel der Hydra.

Jede gute That im Menschenleben wird mit Opfern erkauft, und jeder Fortschritt im Naturleben nach einer bestimmten Richtung

erfordert eine Verzichtleistung in einer anderen Richtung. Welch große Zahl von vorteilhaften Eigenschaften mußte die Natur in

ihrem Vorwärtsschreiten fallen lassen, um das Ziel einer gewissen Entwicklung zu erreichen!

Wir begegnen dieser Thatsache auf allen Stufen des Tierreiches bis zu den tiefsten Gründen hinab. Mit jeder Stufe aufwärts, die erreicht wird, fällt zugleich irgend ein Vorteil ab, den die nächste untere Stufe noch besaß. Ein abgeschnittener Fuß bleibt im ganzen Reiche der Säugetiere abgeschnitten für immer – er wächst nicht mehr nach. Ja nicht einmal das herausgeschnitteue Stückchen Haut erneuert sich, es bildel sich wohl ein narbiges Gewebe, aber keine normalzellige Haut. Betreten wir aber das Gebiet der Kaltblüter, so stehen wir bereits bei den Eidechsen und ebenso beim Salamander vor der merkwürdigen Thatsache, daß der abgeschnittene Schwanz nachwächst, Weichtiere und noch niedriger stehende Organismen ertragen selbst die furchtbarsten Verstümmelungen ohne dauernden Schaden. Erst vor einigen Jahren hat Carrière, durch eine Würzburger Preisfrage veranlaßt, nachgewiesen, daß sich bei Landschnecken Fühler und Augen, ja sogar ein Teil des Kopfes, der abgeschnitten worden ist, wieder von neuem bilden.

Jedermann kennt die Geschichte von Herakles und der lernäischen Schlange, der Hydra, der für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue aus dem Rumpfe wuchsen. Daß die Naturgeschichte von einem mit solcher Fähigkeit ausgestatteten Tiere nichts weiß, ist selbstverständlich. Aber eigentümlicherweise giebt es doch in der Tierwelt Arten, auf die etwas Aehnliches zutrifft wie das, was die griechische Mythologie von dem Ungeheuer aus dem lernäischen Sumpf behauptet, Arten, für die Anlaß zu doppeltem Leben wird, was andern den Tod bringt. Ein klassisches Beispiel dafür ist ein in der wissenschaftlichen und volkstümlichen Litteratur seit einem Jahrhundert viel besprochener Polyp unserer Süßwasser, der ebenfalls den Namen „Hydra“ führt. Er besitzt ein solches Regenerations- oder Neubildungsvermögen, daß die beiden Hälften des in der Mitte durchschnittenen Tieres sofort zu ganzen Tieren auswachsen und munter weiter leben.

Alle diese Versuche und Erfahrungen waren aber nicht viel mehr als wissenschaftliche Kunststücke und Sehenswürdigkeiten, die wohl ihre physiologischen und philosophischen Anwendungen fanden, jedoch der streng systematischen und vorurteilslosen Erforschung noch vollständig entbehrten. Man kannte, mit einem Worte, noch keine Gesetze der Regeneration.

Erst in letzter Zeit sind aus der zoologischen Station in Neapel derartige Untersuchungen von Dr. J. Loeb veröffentlicht worden, welche die überraschenden Thatsachen zu Tage förderten, deren wir nun gedenken wollen.

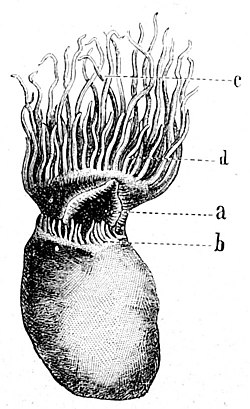

Fig. 1 zeigt dem Leser das Bild eines Tieres, welchem die Zoologen den Namen Cerianthus membranaceus gegeben haben. Es gehört seinem Range nach zu jenen Geschöpfen, welche in früherer Zeit für pflanzliche Gebilde gehalten wurden und welche der Volkssage zu den abenteuerlichsten Erzählungen vielfach Gelegenheit boten – zu den Polypen.

Wie das Bild ersehen läßt, besteht unser Tier aus einem sackartigen Leibe, welcher oben einen Wald von sogenannten Fangarmen (zoologisch: „Tentakein“) trägt. Diese letzteren stehen in zwei Kreisen, einem mit kürzeren (d) und einem mit längeren (c) Armen, rund um einen Mund, der in der Zeichnung nicht sichtbar ist; der hohle darmlose Körper lebt in einer schleimigen Hülle, die er aus der Haut absondert, im Sande des Meeres eingegraben. Nur der Kopf – d. h. das Stück mit den Fangarmen – wird aus der Hülle herausgestreckt, um die kleinen Seetiere, die des Tieres Nahrung bilden, mittels der Tentakeln zu ergreifen und in den Mund zu führen.

Gehen wir nun an die Operation, indem wir einen Einschnitt quer in den Leib eines solchen Cerianthus unterhalb des Kopfes machen.

Wir sehen bei a die Wunde klaffen, für deren Offenbleiben wir sorgen müssen. Nach einigen Tagen bemerken wir, daß am unteren Rande des Schnittes Fäden in die Höhe sprossen, welche rasch wachsen und nach acht Tagen so aussehen, wie es Fignr 1 bei b zeigt.

Diese Fäden sind nun, wie die weitere Beobachtung beweist, ganz dasselbe wie die Fangarme des Kopfes. Sie wachsen und wachsen, und nach einem Vierteljahr hat sich an der Wundstelle ein neuer Kopf gebildet.

Dem Leser weisen die Figuren 2 und 3 zwei ähnliche Tiere, an denen solche Operationen vorgenommen wurden, in einem vorgeschritteneren Stadium der Regeneration, wobei a den alten, b den neuen Kopf auf beiden Bildern bezeichnet. In derselben [603] Weise gelang es, durch zwei Einschnitte Tiere mit drei übereinander liegenden Köpfen herzustellen, so daß es nur von dem Belieben des Menschen abhängt, so viele Köpfe, als er will, an solchen Tieren wachsen zu lassen.

Wir wollen nun aber einen noch tieferen Eingriff ausführen und das ganze normale Tier der Quere nach einfach durchschneiden, so daß es sozusagen in ein Schweif- und ein Kopfstück zerfällt. Es dauert nicht lange, und das Schweifstück setzt sich an der Schnittstelle einen neuen Kopf mit Fangarmen auf, während das alte Kopfstück die Schnittstelle durch Ansetzung neuer Substanz schließt und einen Schweif oder Wasserfuß (Fig. 2, c) bekommt.

Vielleicht ist dem Leser schon der Gedanke gekommen, was denn wohl geschähe, wenn man einem solchen Cerianthus einfach den Schweif stutzen würde. Wird an der Schnittstelle ein neuer Schweif oder gar ein Kopf wachsen? Das erstere erscheint als das Wahrscheinliche, das letztere wird man kaum für möglich halten. In der That ist es nicht gelungen, bei unserem Polypen an Stelle des gekappten Schweifendes einen Tentakelkopf wachsen zu lassen. Was aber da nicht möglich war, geschah an einem anderen Individuum.

Unter der großen Polypenfamilie befindet sich eine Art, ein sogenannter „Hydroidpolyp“, welcher für das ungeübte Auge ein Aussehen hat wie ein Pflänzchen, das in die Höhe wächst von einem Steine aus, den es mit den Wurzeln umklammert hält. Das zierliche Geschöpf lebt zahlreich im Hafen von Neapel – ein mehrere Centimeter hohes Stämmchen, dessen eines Ende, der Fuß, in der Gestalt eines Wurzelgeflechtes an festen Gegenständen, Steinen u. dergl., haftet, während an der Spitze des Stämmchens der rötlich gefärbte, wie eine Blume aussehende Polyp sitzt. Leider trägt das zarte Wesen die Last eines pompösen Namens. Grausame Zoologen haben es als „Tubularia mesembryanthemum“ in die Taufregister der Wissenschaft eingetragen. Aber gerade an diesem Tierchen wurde eine Erfahrung der merkwürdigsten Art gemacht.

Schneidet man nämlich das Stämmchen in mehrere Stücke und wählt eines der letzteren beliebig aus, wobei man sich nur merken muß, welches der beiden Enden früher dem Kopf und welches der Wurzel zugewendet war, so können wir folgenden Versuch damit anstellen. Das Stück wird, indem man es beispielsweise durch die Masche eines Drahtnetzes steckt, so befestigt, daß beide Schnittenden vom Wasser frei umspült werden. Der Erfolg dieser Anordnnug ist ein ganz unerwarteter: es bilden sich an beiden Enden des Bruchstückes – sowohl an dem früher der Wurzel, als an dem früher dem Kopfe zugekehrten – Polypen, d. h. der Stamm trägt nun an jedem Ende einen Kopf, wir haben ein zweiköpfiges Tier vor uns.

Figur 4 stellt uns eine solche Neuschöpfung dar in zweifacher Vergrößerung der Wirklichkeit. Das Stück a b ist dasjenige, welches einst aus dem Stamm der Tubularia herausgeschnitten worden war. In a und in b haben sich die beiden neuen Stücke a c und b d mit den neuen Köpfen angesetzt. Diese Kopfbildung konnte unterdrückt werden, wenn man die Schnittenden tief in den Sand steckte. Sonst aber bildete sich an jedem Ende des Stückes, mochte es das der Kopfseite oder das der Wurzelseite sein, ein neuer Kopf.

Diese wunderbare Erscheinung überrascht selbst denjenigen, der die im Verhältnis zu den höheren Tieren höchst einfache Organisation der Tubularia und ihrer Verwandten kennt.

Ihr Körper ist ein bloßer Schlauch ohne besondere Organe für Verdauung und Umlauf der Säfte. Aber immerhin treten in dem Tierkreis, dem die Polypen angehören, bereits Muskeln und Nerven auf, und der Bau ist nach bestimmten Richtungen orientiert, so daß wir wie vor einem Wunder stehen, wenn wir sehen, wie man ein Tier nicht nur zerstückeln, sondern auch an einer beliebigen Stelle seines Körpers gerade jenes Organ wachsen lassen kann, welches das wichtigste ist – den Kopf.

Das Erstaunen über eine solche Thatsache hängt aber eng zusammen mit den letzten Resten einer alten Art von Naturforschung, die noch in uns stecken. Diese letztere suchte sich zuerst den Menschen als Untersuchungsfeld aus und die höchsten Tiere – also das Kunstreichste und Verwickeltste, was die Natur hervorgebracht hat. Selbstverständlich muß in einem solchen Falle das ganze Leben der niederen Tiere als höchst wunderbar und seltsam erscheinen.

Die Sache steht aber ganz anders, wenn wir zuerst, ohne uns umzusehen, auf die niedersten Lebensstufen hinabsteigen und dann von da aus erst, beobachtend und vergleichend, uns Schritt für Schritt in die höheren Regionen begeben. Dann folgen wir der allmählichen Entwicklung vom Einfacheren zum Zusammengesetzten und gewinnen nach diesem Verfahren Einsichten, die wir auf umgekehrtem Wege nicht gewinnen konnten.

So verhält es sich mit der Erscheinung der Regeneration oder der Neubildung organischer Teile.

Vom Menschen und von den höheren Tieren aus ist sie ein unverständliches Rätsel. An den niedersten Organismen studiert, zeigt sie sich als der Ausdruck der außerordentlichen Wandelbarkeit und Lebenskraft jenes Stoffes, der das Baumaterial des Tieres und der Pflanzen ist, des Plasmas. Wir sehen Organe ohne weiteres auf einen bloßen Reiz hin wieder wachsen. Je höher wir aber ins Tierreich hinaufrücken, desto schwieriger wird dies. Die Arbeitsteilung verlangt gebieterisch ihr Recht. Der Körper zerfällt in eine Menge Organe, die sich gegenseitig bedingen. Verletzungen werden hier gefährlich; aber noch können einzelne Teile abgeschnitten werden, die wieder nachwachsen. Selbst Salamander und Eidechsen, so hoch stehende Tiere, lassen sich, wie wir wissen, zu einem Schwanzwechsel herbei – damit aber sind wir am Ende. Die Vögel, die Säugetiere samt dem Menschen sind in der That insofern „Individuen“, d. h. auf deutsch „unteilbar“, als jede Teilung eine dauernde Verstümmelung mit sich bringt. Kein Flügel, kein Ohr, kein Fuß wächst jemals nach.

Diesen Vorteil hat die Tierwelt auf ihrem Wege nach aufwärts verloren um anderer Vorteile willen, die sie gewonnen hat.

Zu den letzteren gehört die bestimmte bleibende Form, das festere Lebensgerüst, die schwer verrückbaren Stellungen, in denen die kleinsten Organteilchen ein für allemal zueinander verharren.

Unter solchen Umständen erscheint es nicht mehr so wunderbar, daß das Regenerationsvermögen, die rasche Wiederbildung von Sprossen, wie sie in dem Leben der niederen Tiere und besonders der Pflanzen bekannt ist, bei den höheren Tieren dauernd verloren gehen konnte.

[604]

Alle Rechte vorbehalten.

Die Liebhaberphotographie.

Zwei Fortschritte waren es, welche Ende der siebziger Jahre die Liebhaberphotographie, wenn nicht ins Leben riefen, so doch zum raschen Emporwachsen brachten. Früher mußte der Photographierende seine Platten selbst zubereiten und mit ihnen arbeiten, so lange sie noch feucht waren; erst allmählich kamen die lichtempfindlichen Trockenplatten auf, und nachdem das Bromsilbergelatine-Verfahren die Feuerprobe bestanden hatte, konnten die Platten fabrikmäßig hergestellt werden. Das Photographieren wurde bei weitem müheloser. Zugleich gelang es der Wissenschaft, die Empfindlichkeit der Platten wesentlich zu steigern; die Augenblicksphotographie blühte auf. Während früher nur unbewegliche Gegenstände aufgenommen werden konnten und Bildnisse nur von den Menschen gelangen, die sich bequemten, vor dem Apparat zu sitzen, war nunmehr ein mit geeigneter Kamera ausgestatteter Liebhaber der Lichtkunst imstande, Menschen im Laufe und Vögel im Fluge zu photographieren. Mit Trockenplatten im Tornister, wanderte er nunmehr über Berg und Thal und steckte die schönsten Ansichten in die Tasche, mit der Moment- oder Geheimkamera stürzte er sich in das volle Leben hinein und erbeutete Augenblicksbilder aller Art.

Das Neue übt auf die Menschen einen großen Reiz aus, und neu war damals das Photographieren ohne Vorbereitung, ohne Lehrkurse und ohne ein ständiges Atelier. Tausende und Abertausende rüsteten sich mit photographischen Apparaten aus, die bald in großer Zahl vorhanden waren, da die Fabrikanten den äußerst günstigen Augenblick wahrnahmen und dem Bedürfnis der Zeit mit größtem Eifer entgegenzukommen suchten. Da erwies sich nun, daß die Liebhaberphotographie ein gar eigenartiges Steckenpferd sei, das mit dem Reiter leicht durchgeht und ihn in tollem Lauf ungeahnten Zielen entgegenträgt. Dieser Reiter zeigte sich so recht als ein Kind unseres nervösen, hastenden und jagenden Jahrhunderts. Er hatte den Apparat, die Platten, Schalen und Chemikalien gekauft und mußte nun Aufnahmen machen. Die Landschaft, die still hält, genügte ihm nicht, er wollte den Berufsphotographen ersetzen und ging daran, sein Familienalbum zu bereichern. In wie vielen Häusern lebt nicht heute die Erinnerung an die Wochen fort, da der Vater, von dem Photographierfieber erfaßt, die Familienmitglieder, alt und jung, zum Sitzen zwang, da er, um die Mutter mit dieser brotlosen Kunst auszusöhnen, an das schwierige Unternehmen ging, den zappelnden jüngsten Buben auf die Platte zu zaubern!

Für die Hausfrau sind die Geduldsproben noch das Wenigste. Ein kluger Gatte weiß sie auch abzukürzen, indem er des Nachts beim Magnesiumlicht Aufnahmen macht. Die Beleuchtung wird ihm nicht schwer, er hat ja eine große Wahl zwischen verschiedenen gefahrlosen und gefährlichen Blitzlichtgemengen und mehr oder weniger praktischen Blitzlichtlampen; aber die Verwertung des künstlichen Lichtes zeigte sich in der Praxis doch nicht so einfach. Die Wirkung von Licht und Schatten mußte eingehend studiert werden, und nachdem diese Klippe überwunden war, machte der [605] angehende Künstler beim hellsten Blitzlicht die trübsten Erfahrungen, bis er den Wert der Bruchteile einer Sekunde kennenlernte, Mittel und Wege fand, daß die Beleuchtung kürzer dauerte, als das Bewußtwerden unserer Sinneswahrnehmung; dann erst gelang es ihm, Gesichter aufzunehmen, die nicht durch Zuckungen infolge der Blendung oder des leisen Erschreckens verunstaltet waren.

Was aber den Liebhaberphotographen zu einer höchst eigenartigen, ungewöhnlichen Erscheinung im Hause macht, das ist der Umstand, daß er, um seine wichtigsten Handlungen vorzunehmen, sich in Räume und Winkel zurückzieht, die, niemals durch einen Sonnenschein erhellt, bis dahin nur Motten, Mäusen und andern unwillkommenen Geschöpfen als Schlupfwinkel gedient haben. In fensterlosen Rumpelkammern und Alkoven pflegt der Liebhaber seine Dunkelkammer herzurichten, wo er beim Scheine der allein erlaubten roten Lampe aus der belichteten Platte das Bild zu entwickeln und zu fixieren sucht. Leider läßt er die Spuren seiner Thätigkeit nur zu oft nicht nur an den Platten, sondern auch an anderem Gerät zurück, und an den Flecken in den Handtüchern erfährt die Hausfrau nur zu bald, daß die Photographie eine „schwarze Kunst“ ist – in des Wortes verwegenster Bedeutung.

Der Mann, der sonst die Küche meidet, wird jetzt zum häufigen Gast in diesem Raume. Er legt zeitweilig auf die Wasserleitung Beschlag, um Platten und Papierabdrücke zu wässern. Sein findiges Auge entdeckt unter dem Geschirr manches Stück, das geeignet erscheint, das ihm fehlende Werkzeug des Photographen zu ersetzen. Eimer, Fässer, Porzellanschalen werden zeitweilig in den geheimnisvollen Dienst gestellt, Essen, Wäsche, Reinmachen – alles muß zurücktreten, damit die Platten gelingen. Jeder Widerspruch ist fruchtlos, man wagt ihn nicht, wenn man in das fieberhaft erregte Auge des geschäftigen Mannes schaut, der die kostbaren Erholungsstunden für seine Kunst eiligst ausnützen muß.

Endlich nach langem Mühen ist das erste Glasnegativ da und triumphierend wird die noch triefende Platte im Hause herumgetragen, das gelungene Werk den Zweiflern gezeigt. Aber dieses „Volk“, diese „Laien“ haben kein Verständnis für das Negative, sie sprechen von „Mohrengesichtern“ und wollen positive Erfolge sehen.

Nichts leichter als dies! meint der Anfänger und geht an das Kopieren. Nun will er das Werk vollenden, das bieten, was die gewöhnlichen Menschen erst für eine Photographie ansehen. Aber was für merkwürdige Erfahrungen muß er auch auf diesem Gebiete machen, wieviel Silberpapier muß er entsilbern, bis er begreift, daß auch die Uebertragung keine mechanische Thätigkeit sei, sondern mit Kunstgefühl geübt werden müsse. Beim Kopieren der Negative handelt es sich ja nur um die Uebertragung von Weiß in Schwarz und Schwarz in Weiß, und doch ist die Sache nicht minder verwickelt wie die Uebersetzung eines Gedichtes aus dem Griechischen ins Deutsche. Das Licht besorgt die Kopierarbeit, aber es muß bewacht werden, die Salze der verschiedenen Bäder geben den Farbenton, aber ihre Einwirkung muß geregelt werden. Nach und nach dämmert das dem Liebhaber auf und er vertieft sich mit Andacht in das Studium seiner Platten, um eine harmonische Gesamtwirkung herauszukriegen. Aber das „Volk“ versteht nicht den Mann, der so tiefsinnig seine Kopierleistungen mustert; es sieht nur die Mängel des Bildes und lächelt über den erfolglosen Eifer. Und die bittere Schale der Nichtanerkennung muß bis auf den Grund ausgekostet werden: die eigene Frau schleppt das Kind zum Berufsphotographen, um ein richtiges Bild den Großeltern schicken zu können!

Der Verkannte betrachtet indessen seine matten Bilder. Es fehlt ihnen der Glanz, und er faßt den Entschluß, das Letzte zu versuchen. Er verschafft sich eine „Satiniermaschine“ und zieht seine Bilder eifrig durch die Walzen. Wie ernst er es auch meint, er hat doch dem bösen Zeichner eine neue Figur für sein Skizzenbuch geliefert.

Was nun ein echter Liebhaber ist, der läßt die Welt lachen und überwindet nach und nach alle Schwierigkeiten, welche die Ausübung des Photographierens naturgemäß mit sich bringt. Spürt er dann einmal frischen Wind unter seinen Segeln, so findet er auch bald eine zielbewußte Richtung für sein künftiges Wirken und Schaffen. Dann verstummt die Satire und er erntet Lob und Anerkennung – vorausgesetzt, daß er den photographischen Anstand zu wahren weiß.

Der photographische Anstand! Ja, das ist auch eine neue Forderung an menschliche Bildung und Gesittung, die man neuerdings aufgestellt hat. Ausgerüstet mit dem Momentapparat, mit der „Geheim“- oder „Detektiv-Kamera“, kann der Liebhaberphotograph seinen Nächsten auch lästig werden. Es giebt hinterlistige Leute, denen der Schalk im Nacken sitzt, die den Menschen nachschleichen und sie erst dann aufnehmen, wenn sie in eine ungewöhnliche Lage geraten sind. Solche hinterlistige Gesellen können geradezu gemeingefährlich werden. Man bedenke nur: da wird eines schönen Tages im Bekanntenkreise die Momentaufnahme eines küssenden Paares herumgezeigt und in einem der beiden Glücklichen erkennt man plötzlich sich selbst! Das ist doch entschieden peinlich!

Aus diesen und ähnlichen Gründen wurde darum schon die Frage aufgeworfen, wie man sich dagegen schützen könne, von einem Unbefugten wider Willen photographiert zu werden? Es wurden dagegen viele Mittel vorgeschlagen, Staatshilfe oder Selbsthilfe, schließlich aber wurde in Erwägung gezogen, daß es am besten wäre, in einer neuen Auflage von Knigges „Umgang mit Menschen“ ein Kapitel vom „photographischen Anstand“ einzuschalten, das etwa mit folgenden Worten beginnen würde:

„Wer seine Mitmenschen durch die an sich edle Kunst des Photographierens schädigt oder belästigt, oder wer gar die Verlegenheit des Opfers ausnutzt, um hinterlistigerweise von ihm ein Konterfei zu fabrizieren, ist ein gesellschaftlicher Anstoß ersten Ranges; wer diese That so begeht, daß das Opfer seiner Unthat den Vorgang bemerkt und dadurch in Angst versetzt wird, verdient [606] nicht, ein Gebildeter genannt zu werden; wer schließlich Bilder, welche Personen in verletzender Weise darstellen, anderen zeigt oder sie gar verkauft, von dessen Schandbarkeit schweigen wir, denn . . .“ etc.

Wir haben bis jetzt den Liebhaberphotographen nur von seinen Schattenseiten betrachtet; das Bild, das wir von ihm entrollen möchten, wäre aber unwahr, wenn wir hiermit abschließen wollten. Unbedingt müssen wir auch die Lichtseiten hervorheben. Daß die Schattenseiten zuerst „volkstümlich verarbeitet“ wurden, das ist leicht erklärlich; die böse Welt ist so gern bereit, dem Nächsten etwas am Zeug zu flicken und sich billig auf fremde Kosten zu unterhalten. Dazu kam, daß die Photographie noch eine gar junge Liebhaberei der Menschen ist, und wie jede junge Liebe Augenblicke unfreiwilliger Komik schafft, so erging es auch ihr.

Tausende von Liebhabern der Photographie nahten der spröden Schönen in der Ueberzeugung, daß man nur mechanische Kunstgriffe zu lernen brauche, um sie zu erobern. In der Photographie stecke weder Seele noch Gemüt, meinte man; Maschinen können photographieren, liefern doch Automaten für 50 Pfennig pflichtschuldigst unser Konterfei! Es giebt noch heute viele „Liebhaber“, die herzlos und seelenlos arbeiten – aber ihre Leistungen sind auch danach. Die Erfahrung hat gelehrt, daß selbst in dieser anscheinend so rein mechanischen Thätigkeit nicht die Technik, sondern der Geist den Sieg davonträgt. Nur wer künstlerisch zu empfinden und künstlerisch zu photographieren versteht, zaubert schöne Bilder hervor. Der echte und gerechte Photograph muß die Natur ebenso eifrig studieren wie der Maler; erst dann erobern seine Leistungen sich volle Anerkennung. Diese künstlerische Richtung der Photographie wird gegenwärtig mit großer Sorgfalt in den Vereinen der Liebhaberphotographen gepflegt, und da hat es sich herausgestellt, daß bei Herstellung schöner Bilder es nicht so sehr auf die feinsten Apparate, Platten und Chemikalien als auf den Mann ankommt. Die Leute, deren Photographie einen Weltruf besitzen, arbeiten zumeist mit einfachen Mitteln, aber in den Lichtbildern spiegelt sich ihr künstlerisches Empfinden, ihr Geist wieder. Der Verein ist das Forum, vor welchem der Anfänger am zweckmäßigsten seine Lehrjahre abmacht; dort wird ihm die gebührende Kritik in wohlwollendem Sinne zu teil, dort erhält er die besten Winke und Ratschläge. Wer aber keine Gelegenheit hat, einem Verein für Liebhaberphotographen beizutreten, der sollte wenigstens durch Studium einer für solche bestimmten Zeitschrift sich fortzubilden suchen. Eine Fülle trefflicher Anregungen für die künstlerische Auffassung des Photographierens bietet namentlich die „Photographische Rundschau“ (Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. d. S.), das Organ unserer angesehensten Vereine. Dieser Richtung der Liebhaberphotographie steht sicher eine schöne Zukunft bevor. Sie wird durch die oft veranstalteten Ausstellungen gefördert, und wie groß die Fortschritte sind, davon zeugt die Thatsache, daß in illustrierten Zeitschriften immer häufiger Nachbildungen von Liebhaberphotographien erscheinen. Verschiedene Blätter – namentlich die französischen – schreiben sogar bestimmte Aufgaben vor und veranstalten Preisbewerbungen für die beste Lösung eines bildlichen Vorwurfs oder gar für die Illustrierung einer Novelle!

Künstlerisches Empfinden ist jedoch nicht allen Menschen eigen. Wem es fehlt, der sollte darauf verzichten, Kunstbilder schaffen zu wollen. Er kann ein Realist in des Wortes dürrster Bedeutung werden und darin wirkliche Befriedigung finden. Er möge nur sein photographisches Können in den Dienst der Wissenschaft stellen und die Natur streng, lebenswahr kopieren. Er braucht kein Gelehrter zu sein und kann dennoch der Wissenschaft dienen.

Wiederholt ist von wissenschafllichen Vereinigungen die Liebhaberphotographie zur Mitarbeiterschaft aufgerufen worden. Da jagen die Wolken am Himmelszelt, vergängliche Gebilde, die noch so wenig erforscht sind, selbst die Einteilung der Wolken nach ihren äußeren Forme bereitet noch vielfache Schwierigkeiten. Wer sich die Aufgabe stellt, ein Album von Wolkenphotographien anzulegen und unter die einzelnen Bilder einige genaue Angaben über Himmelsgegend, Windrichtung, Stand der Sonne, Zeit, Temperatur und Luftdruck zu setzen, der kann der Wissenschaft willkommene Unterlagen liefern. Auch das Photographieren der Blitze bietet beachtenswerte Gesichtspunkte. Zwei Liebhaberphotographen könnten sich z. B. verabreden, von zwei verschiedenen Orten einen und denselben Blitz zu photographieren. Wenn sie eine bestimmte Himmelsgegend ins Auge fassen und bei heraufziehenden Gewittern gegen diese ihre Kammern einstellen würden, so würden sie bei einiger Ausdauer in nicht zu langer Zeit die gewünschten Bilder erlangen und ein Physiker könnte wohl auf Grund dieser Aufnahmen die Höhe und Länge der Blitzbahn berechnen. Von großer Bedeutung ist ferner das Anfertigen von photographischen Aufnahmen für die Völkerkunde. Die Kultur der Neuzeit verschlingt die alten Lebensformen. Wohnhäuser, die für bestimmte Gegenden einst charakteristisch waren, verschwinden immer mehr, Volkstrachten verlieren sich. Der Liebhaberphotograph kann die Ueberreste der alten Zeit, die ihm auf seinen Wanderungen begegnen, aufnehmen und so vielleicht vor der Vergessenheit retten; nur sollte er solche Photographien nicht in seinem Kasten verstecken, sondern, mit den nötigen kurzen Erläuterungen versehen, an die Museen senden, die sich mit der Aufbewahrung solcher Gegenstände befassen.

Wir haben in der Einleitung daran erinnert, wie jung die Liebhaberphotographie ist; sie hat die erste schlimmste Zeit, ihre Sturm- und Drangperiode, hinter sich. Die ersten Bahnbrecher hatten keine Vorbilder, keine Lehrer, da die Berufsphotographie und die streng wissenschaftliche Photographie anderen Zwecken dienen. Der Zuwachs an neuen Jüngern kann sich bereits an bewährte Meister anlehnen, und es werden ihm viele Enttäuschungen erspart, wenn er ihren Lehren mit vollem Ernste folgt.

Vielfach bildet die Liebhaberphotographie mehr als eine Liebhaberei, sie wird zu einem wichtigen Hilfsmittel des Forschers, Technikers und auch Künstlers. Wem sie aber auch nur eine Liebhaberei ist, den führt sie doch hinaus in die freie frische Natur, denn das Himmelsgewölbe, vom klaren Licht durchflutet, ist das große ureigenste Atelier des Liebhaberphotographen, der da hinauswandert, um im Antlitz der Natur die schönsten Züge zu entdecken.

[607]

Wandlungen.

So habe ich es gern, wie es heute draußen war. Für einen verhältnismäßig schon alten Junggesellen just das rechte Spätherbstwetter. Mein lieber Neffe schalt auf den Sturm, wie er im Walde durch die gepeitschten Baumkronen raste, und fand den Weg zum Bahnhof höchst ungemütlich. Es steckt keine Poesie mehr in dem jungen Volk. Da waren wir anders. Die sind heute viel zu „patent“, viel zu geschniegelt geworden, um noch jung sein zu können. Und wir waren doch auch gerade nicht von der Bank gefallene Kinder, sondern Gesellen, die sich sehen lassen konnten in der Cereviskappe, mit Band und Bierzipfel. „Wenn wir durch die Straßen zogen, recht wie Bursch’ in Saus und Braus“ – das machte sich wenigstens ebensogut, wie wenn die jungen Herren heute mit Glacéhandschuhen und mit „durchgezogenem“ Scheitel Fensterparade machen. Doch was ereifere ich mich da um nichts und wieder nichts: es waren ja doch prächtige Tage, da der junge Gesell in meinem stillen Pfarrhaus weilte, und es thut mir leid darum, daß sie vorbei sind. Und nun sitze ich hier wieder allein und schreibe an meinem Tagebuch. Was soll man schließlich thun, wenn man niemand hat, mit dem man sprechen kann? Und gerade heute stürmen Erinnerungen so mancher Art auf mich ein. Was ein Wort, ein Name doch thun kann! Wie wir da durch den Sturm unsern Weg im Walde machten, kam uns ein Ponygefährt entgegen. Unseres Försters Töchterlein saß darin, frisch und blühend. Ich sprach einige freundliche Worte mit ihr, während Hermann abseits stand, nicht ohne mit wohlgefälligem Blick das saubere Mädel zu betrachten.

„Du, Onkel, die hättest Du mir eigentlich auch früher zeigen können,“ sagte er schmollend, als wir weitergingen. „Weißt Du, bei Dir war’s ja sehr nett, aber solch kleine Bekanntschaft, das ist doch der Tau in der Rose und die ideale Seite des studentischen Lebens.“

Ich verwies ihm seine leichtfertigen Reden, wie sich das für mich gebührte. „Ach was, Onkel, das ist nicht so schlimm!“ rief er lustig. Ihr würdigen Herren seid auch ’mal jung gewesen. Hab’s in Deinem alten Kommersbuch selbst gesehen, wie das Lied von dem Wanderburschen rot angestrichen war, und der Vers noch besonders:

So manches liebe Gläschen Wein

Müßt wahrlich ungetrunken sein;

So mancher Mund, der kußlich ist,

Der bliebe wahrlich ungeküßt;

Denn wenn kein Wanderbursche wär’,

Wo käm’ das liebe Wandern her?“

Und der Schlingel (übrigens hatte er recht) sang es mit heller Stimme in den herbstlichen Wald hinein. „Junge,“ sagte ich sehr ernst, „ich bitte mir etwas mehr Achtung vorm Alter aus.“

Da umfaßte er mich und sagte: „Ach Du mit Deinen zweiundvierzig Jahren könntest noch gerade so gut Student sein wie ich! Weißt Du was, Onkel? Heiraten mußt Du! Es ist Sünde und Schade um Dich, daß Du als Junggesell einem einsamen Tod entgegensiehst.“

„Habe nur keine gefunden, mein Junge, die mir so recht gefallen hätte; weißt Du eine?“ Er pfiff leise zwischen den Zähnen vor sich hin. „Ich weiß eine, Onkel, aber ich sag’ es Dir nicht! Ein bißchen jung ist sie freilich für Dich. Ein reizender Besen. Lernte sie bei Oberamtmann Fabri kennen. Da war sie ein Jahr im Hause. Waren alle närrisch in sie verschossen. Aber unnahbar wie die Gipfel des Himalaya und dabei doch freundlich wie ein Frühlingstag. Das Mädel hatte nur einen Fehler: sie war arm wie eine Kirchenmaus. Eine Pfarrerstochter. Aber ich sag’ Dir, Onkel, und wenn sie nur hunderttausend gehabt hätte ich hätt’ sie unbesehen genommen, die kleine Else Oswald.“

„Oswald?“ rief ich und blieb stehen, den Stock in die Erde stemmend. „Oswald hieß ja mein liebster Freund auf Erden, mein Waffenbruder und Spießgesell; weißt Du nicht, wo sie her war?“

„Freilich. Irgend so ein gräßliches Ding in Sand und Heide da hinten, wo des heiligen römischen Reiches Streusandbüchse anfängt, rühmt sich ihrer Geburt ...“

Keine Frage, ich hatte eine alte Spur wieder aufgefunden, und mein Herz klopfte bei dem Gedanken, als ich den langen Weg durch den dämmernden Abend wieder zurück machte, allein, in stillem Sinnen. Es kam etwas über mich wie Wehmut der Einsamkeit. Ich sehnte mich mit einem Mal nach altem Glück vergangener Tage. Tausend lichte Bilder stiegen vor meiner Seele auf, wie dunkler und dunkler die stürmende Nacht sich niedersenkte. Ich halte euch fest, ihr Bilder. –

Ich war ein Bursche, der viel vom Leben verlangte – auch einen Freund. Und der sollte mir werden. Es war ein blütenreicher Tag gewesen, als wir zum erstenmal draußen im Waldschlößchen uns getroffen und mit warmen jungen Herzen erkannt hatten, daß wir zusammengehörten. Beim ersten Sternenschimmer, als wir Arm in Arm nach Hause gingen, kehrten wir noch einmal in der „Ohrwaschel“ ein, dem Wirtshaus im Steinbruch, über dem die Tannen rauschten, und da blieben wir sitzen. Das Bier war gut, am Bach sang eine einsame Nachtigall, die Mondsichel stand klar am Himmel und stieg höher und höher und als sie im Morgenrot unterging, da saß der Wirtin Töchterlein tiefschlafend hinterm Ofen; aber wir beide saßen noch beisammen. Hatten viel miteinander geredet in der Nacht, und es war Morgenlicht nicht nur über der Welt, als wir heimpilgerten, nein, auch in uns, wie wir singend durch den stillen Wald zogen.

Die „Dioskuren“ nannten sie uns, und mächtig wurden wir „gekeilt“ von allen Verbindungen. Es sah gut aus, wenn wir beide um Mittag durch die Hauptstraße bummelten. Und wir sprangen beide ein bei den „Märkern“. Zwei Renommierfüchse, wie sie im Buch stehen. Aber er, Werner, war mir über, wenigstens in einem Stück. Wo er zwei Mädchenaugen blitzen sah, da flog sein Herz hin. Der „schöne Märker“ hieß er bald, der ritterliche Gesell, der den Blondkopf so hoch trug. Und sie waren stolz darauf, die Mädel, deren Spur er folgte, und seine Streiche mochten so toll sein, wie sie wollten, ihm wurde alles verziehen, wenn er mit seinem siegreichen Lächeln auf den Plan trat, mit dem bittenden Blick der Augen, in denen ein eigentümlicher Zauber lag, dem wenige widerstanden. Ich habe ihn oft gewarnt: „Werner, eine kannst Du doch nur heiraten!“ Dann lachte er laut und fröhlich auf und schlug mich mit starkem Schlag auf die Schulter. „Ja, aber dann die beste und schönste von allen!“

Es gab großes Trauern, als er davonzog, er selbst leichtherzig, wie er gekommen, und manch Philistertöchterlein hat heimlich geweint, daß er ihr nimmer Ständchen brachte um Mitternacht und im Sternenschimmer nach der Rose suchte, die ihm zum Dank durch die Fensterspalte hinabgeworfen wurde.

Auf der Abschiedskneipe, da saßen wir noch einmal bis zum Morgengrauen beisammen und tranken noch einmal mit mächtigem Zug zusammen aus dem großen silberbeschlagenen Horn, dann gaben wir ihm singend das Geleit zum Bahnhof. Aus dem Wagenfenster drückte er mir die Hand, daß es mich schier schmerzte, sah mir mit jenem unbeschreiblichen Blick in die Augen und sagte leise dazu: „Siegfried, Deine Liebe ist mir köstlicher gewesen denn Frauenliebe; Gott befohlen – und auf Wiedersehen!“ So fuhr er hin – und mit ihm meine beste Jugendzeit.

Ist nun bald ein Vierteljahrhundert über dem allen dahin. Wir kamen auseinander, schneller, als ich für möglich gehalten. Aber vergessen thut man darum doch nicht. Ich such’ ihn mir, such’ ihn auf! Möchte noch einmal im Gasthof zur „Goldenen Jugendfreundschaft“ einkehren, um in ihm einen tiefen Trunk guten Feuer- und Freudenweines zu thun. Aber unvermutet möchte ich hineintreten in seinen Kreis, an seinem fröhlichen Erstaunen mich weiden, wenn da plötzlich solch ein alter Confuchs hereinschaut. Ein Bett ist ja immer übrig, und paßt es nicht, nun, dann geh’ ich halt in den Krug. Kommt Zeit, kommt Rat. Es liegt ja noch ein langer Winter zwischen heute und der Reisezeit. Aber wozu es doch manchmal gut ist, wenn einen ein Neffe besucht und ein Ponywagen durch den Wald fährt!

So schrieb ich voriges Jahr. Seitdem ist viel Wasser von den Bergen geflossen und vieles hat sich gewandelt, in anderer Leben und in meinem. Es ist Abend. Draußen ist alles so stumm, als wär’ ich allein in der Welt. Die Geschäfte des Tages, die großen und kleinen, sie ruhen nun, die Gedanken aber werden wach, traurige und fröhliche, wie sie so im Herzen beisammen wohnen. Solch Herz ist ja wie ein großer Gottesacker; sind viele Gräber drin, in denen eingesargte Wünsche, Freuden und [608] Hoffnungen ruhen; aber auf den Grabhügeln blühen jedes Frühjahr neue Blumen, und im Sommer gar geben die Rosen köstlichen Duft. Ich grüße euch, ihr Blumen all’; ich grüße dich, junge liebliche Rose, die du jetzt wohl in der Ferne schlummernd das Haupt geneigt – –

Es war ein heißer Julitag des vorigen Jahres, da wanderte ich meinem Ziele zu, dem Hause des Freundes. Den Stab fröhlich schwingend, schritt ich aus, durch Felder, die der Ernte entgegenreiften, durch niedrigen Kiefernwald, auf den die Sonne sengend niederbrannte. Endlich lag es vor mir, das Dorf, über dem ein stumpfer Kirchturm aufragte, ein Haufen weißer und grauer Häuser und Hütten mit dunklen Dächern hier und da ein einzelner Baum über dem Giebel aufragend, sonst kein Schmuck und keine Zier irgend welcher Art. Still und stumm, wie erstorben war alles in der Glut des Sommernachmittags. Gleich einem Geist fürchterlicher Langweile lag es über Wald und Feld und Dorf. Es wurde einem schwer, daran zu glauben, daß da Menschen wohnen könnten mit schlagenden Herzen, mit schaffenden Gedanken, Menschen, die Freud’ und Leid fühlten. Aber einen wußte ich, in dem lebte das alles, der hatte sich mit seinem reichen übersprudelnden Geiste hineingebaut in diese Einöde und in ihr sein eigen Reich aufgerichtet, barmherzig und hilfreich niederblickend auf die ihm anbefohlene Schar. Der wohnte da in dem Hause neben der Kirche, das den strohgedeckten Giebel über all die anderen Dächer hob und über dem eine Linde mit runder Krone aufragte.

Eilig schritt ich durchs Dorf. Alles still, alle draußen beim Heu. Dort lag der Pfarrhof der Kirche gegenüber; eine Mauer trennte den Vorgarten von der Straße, zur Seite davor war ein großes Einfahrtsthor, das offen stand. Ich überblickte den Hof – unordentlich und heubestreut lag er da, in einer Ecke ein rostiger Pflug, an der Scheunenmauer eine Egge und dicht daneben eine Hundehütte, deren Bewohner wohl auch dem Bann zum Opfer gefallen war, der über dem Dorf lag: er schlief. Aber jetzt mußte er die Nähe eines Fremden wittern, plötzlich mit wütendem Gebell fuhr er heraus, daß er sich fast an der Kette erwürgte, und heulte mich an. Gut, daß ich nicht näher herangetreten war.

Da schallte eine Samme aus der offenstehenden Stallthür: „Tyras, infamer Köter, willst Du das Maul halten!“ und ein gut gezielter Stein fuhr dem lärmenden Tier in die Rippen, daß es mit kurzem Aufheulen in die Hütte kroch. Der Werfende stand in der Stallthür, eine große ziemlich hagere Gestalt, bartlos, mit ergrauendem Haar. So stand er in Hemdärmeln da, mit der einen Hand die Augen vor der Sonne schützend, um nach mir auszuspähen.

„Ist Herr Pastor Oswald zu sprechen?“ rief ich hinüber.

„Ja, das ist er, treten Sie nur näher!“

Langsam kam der Mann in dem ungeordneten Anzug auf mich zu. „Können Sie mich melden?“ fragte ich und hielt ihm meine Karte hin. Er nahm sie, blickte darauf, sah mich an, und zweifelnden zögernden Tones fragte er, und etwas wie grenzenloses Erstaunen und plötzliche Verlegenheit malte sich auf seinem Gesicht: „Pastor Siegfried Willmann – Sie sind doch nicht –“

„Ja, Werner, ich bin’s!“ sagte ich und stützte mich unwillkürlich mit beiden Händen auf meinen Stock. Ja, es war Werner! Der elegante ritterliche Student, der hochfliegende Geist – den ich augenscheinlich beim Ausräumen seines Stalles gestört hatte. Ein Vierteljahrhundert!

Verlegen gab er mir die Hand. „Alter Freund, das freut mich ja! Aber warum hast Du Dich nicht angemeldet?“ sagte er gemessenen Tones, ohne Ausdruck der Freude.

Mich fror beinahe, trotz der glühenden Hitze. „Ich wollte nur im Vorbeigehen bei Dir vorsprechen,“ log ich, „ich bin auf einer Fußreise und hatte zufällig erfahren, daß Du hier wohnest –“

„Hast Dir aber eine wunderliche Zeit und eine wunderliche Gegend ausgesucht zum Wandern!“ sagte er mit einem verlegenen Lachen. „Bis zum nächsten Krug sind’s zwei Stunden, und zum Uebernachten ist’s hier und dort nicht gemacht für patente Leute wie Du. Wir fahren hier alle vierter Klasse durchs Leben und Du jedenfalls zweiter. Entschließ’ Dich, bei mir fürlieb zu nehmen! Viel kann ich Dir nicht bieten –“

Da wallte mir das Herz über. „Werner!“ rief ich, ließ den Stock fallen und legte ihm beide Hände auf die Schulter, „biet’ mir nur die Hand wie einst und biet’ mir Dein Herz!“

Er sah mir in die Augen. „Du alter treuer Gesell!“ sagte er leise, und dann plötzlich laut. „Da hast Du sie beide!“ – und er streckte mir die Hände hin und schüttelte die meinen mit aller Kraft. „Ich hätt’s nicht geglaubt, daß das Leben noch diese Freude für mich aufbewahrte!“ Er zog mich an sich und sah mir lange in das Gesicht. „Lohn’ Dir’s Gott, daß Du mich aufgesucht!“

„Weißt Du’s denn nicht mehr, unser Abschiedswort. Was Du auch thust, das thu’ mit Bedacht, und behalte mich lieb ...?“

„Ja . . . das thu’ mit Bedacht!“ sagte er langsam und senkte den Kopf. „Aber nun komm’ – und erwarte nichts, gar nichts!“ fuhr er fort. „Dann mag’s sein, daß Du zufrieden davon gehst.“

„Elsbeth!“ rief er mit lauter Stimme zum Hause hinüber, „Elsbeth!“

Auf der Küchentreppe erschien eine übereinfach gekleidete Frau, deren Gesicht noch die Spuren einstiger Schönheit trug, jetzt aber welk geworden war und müde vergrämte Züge zeigte. „Meine Frau!“ sagte er nachlässig.

Also das war seine Frau, die Frau des verzogenen Lieblings der Frauen! Ich hatte im Stillen an eine hochfeine Salondame gedacht. So irrt man sich im Leben!

„Was soll ich denn?“ fragte sie mit matter Stimme. „Ich muß das Abendbrot machen.“

„Dann mach’ für einen lieben Gast mehr!“ rief er. „Hier –“

Sie musterte mich, den Grüßenden, mit erstauntem Blick.

„Mein lieber alter Studienfreund und Bundesbruder, Siegfried Willmann, von dem ich Dir oft erzählt –“

Sie kämpfte im Näherkommen mit dem Versuch, freundlich auszusehen. „Ach so, das sind Sie,“ meinte sie, die Hände an der blauen Küchenschürze abtrocknend. „Ja, Ihr Bild ist auch im Album und man erkennt Sie noch!“ Sie reichte mir eine feuchte harte Hand. „Aber Sie haben’s schlecht getroffen, wir sind beim Heuen –“

„Red’ nur nicht so viel!“ unterbrach er sie fast rauh. „Mein Freund bleibt über Nacht hier. Nun zeig’, was Du kannst und zu allererst gieb uns einen Tropfen zu trinken!“

„Was denn? Bier haben wir nicht mehr –“

„Bring’, was Du hast!“ rief er, „wir gehen in die Laube, wenn Karl kommt, soll er mit Else allein abladen.“

Sie wandte sich ohne ein Wort. Immer lag die müde Duldermiene auf ihrem Gesicht.

„Komm’!“ sagte Werner kurz. „Wart’ einen Augenblick, ich will nur meinen Rock anziehen.“

Da stand ich allein – und wünschte mich hundert Meilen weit weg. Wie anders war das, als ich gedacht hatte!

Dann saßen wir in einer verwilderten Jasminlaube in einem verwilderten Garten. Ich verschmachtete fast. „Hast Du nicht ein Glas Wasser?“ bat ich.

Da kam Frau Elsbeth den Gartensteig einher. Sie hatte eine frische Schürze umgethan und das Haar glatt gestrichen. In den Händen hielt sie ein Theebrett mit Kanne und Tassen. Geschäftig stellte sie es nieder. „Was soll das?“ fragte er erstaunt.

„Ich habe schnell Kaffee gemacht,“ antwortete sie wie erfreut über ihre Findigkeit. „Ich hatte gerade kochendes Wasser.“

„Aber Liese, der Mann verdurstet hier, und Du willst ihm Kaffee vorsetzen?“ brach er los. „Fort mit dem Zeug!“

Sie sah kopfschüttelnd wie fragend gen Himmel und lief aufs Haus zu. „Hier sind die Schlüssel!“ rief er ihr nach. „Wo willst Du denn hin? Da rennt sie los – entschuldige!“ bat er, und aufspringend eilte er hinterdrein. Dann hörte ich einen kurzen lauten Stimmenwechsel, und dann war’s wieder still, still wie im Grabe. Einmal flog eine Biene summend durch das Gerank der Laube, das war alles. „Das ist deine Welt, armer Freund,“ dachte ich und stützte den Kopf schwer auf. „Lieber tot!“

Da störte mich das Rollen eines Wagens, der auf den Hof fuhr. Ich sah über das Gebüsch des Gartens weg den Gipfel eines hohen Fuders Heu und gleich darauf hörte ich ein vielstimmiges markdurchdringendes Geschrei – das Fuder war verschwunden. Jedenfalls war es im Vorfahren umgeworfen worden. Ich sprang auf und rannte den Steig hinunter. Richtig, ein ungeheurer Haufen Heu und ein umgestürzter Wagen und dazwischen und daneben lag und kroch es heulend und weinend – eine Anzahl von Kindern, die offenbar oben auf dem Heu gesessen hatten. Werner hielt wetternd die unruhigen Pferde am Gebiß, und Frau Elsbeth stand mit gerungenen Händen und verzweifeltem Blick rat- und hilflos vor dem Kinderhaufen. „So greif’ doch zu!“ schrie er sie an.

Ich sprang vor und hob von den Kleinen eins nach dem andern auf. Es waren, wie ich jetzt sah, vier Jungen, von etwa

[609][610] fünf bis zwölf Jahren, alle mit blutenden Nasen, der älteste mit einer tüchtigen Beule vor der Stirn, aber alle wie die Besessenen schreiend.

„Wo ist Else?“ rief Werner und hielt die abgesträngten Pferde noch fest.

„Fräulein kommt zu Fuß nach!“ stöhnte der Knecht der jetzt angehinkt kam. „Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen –“

„Hummel,“ schnaubte Werner ihn an, „zum ersten Oktober zieht Er! Einen Esel, der nicht fahren kann, den kann ich nicht gebrauchen. Versteht Er? Mir ist das nie passiert!“

Der Knecht sah ihn giftig an. „Na, gottlob, wenn Sie kündigen, brauch’ ich nicht wegzulaufen. Ich hab’s lang’ satt –“

Da klang eine helle erstaunte Stimme durch all den unerfreulichen Lärm. „Aber mein Gott, was ist denn das?“

In der Einfahrt stand ein junges Mädchen, die Heuharke über der Schulter, den großen Strohhut zurückgeschoben, und sah aus klaren Augen auf den Wirrwarr. Eine schöne stattliche Gestalt und ein Gesicht dazu, daß man’s sobald nicht vergaß.

„Schnell, Else, es hat ein Unglück gegeben, aber, gottlob, kein großes; hilf den Jungen!“ rief Werner dem Mädchen zu.

Das mußte die älteste Tochter sein, kein Zweifel, es war Haltung und Gesicht des Vaters in seinen Studentenjahren, nur ins Zartere, Jungfräuliche übersetzt. Mit herzlicher Teilnahme lag mein Blick auf ihr. Jetzt sah sie auch mich. Aus großen erstaunten Augen schaute sie mich an – anders als vor kurzem die Mutter, nur eine Sekunde; dann war sie bei der Arbeit, tröstend, aufrichtend, ermahnend, tadelnd. Es war ein überaus reizvolles Bild, wie das junge schöne Mädchen auf dem Brunnenrand saß in ihrer einfach ländlichen Tracht, um sich her die weinende Schar, wie sie hier das Blut abwusch, dort die wunde Stirn kühlte und dazwischen mit klarer Stimme dem wieder erschienenen Knecht Befehle gab. Der Vater hatte die Pferde in den Stall gezogen, die Mutter war nicht mehr zu sehen. Ich stand neben Else und half, dem Aeltesten den arg zerschlagenen Kopf zu verbinden. Unsere Hände berührten sich und wir sahen einander in die Augen. Fragend ruhte ihr Blick in meinem.

„Ich bin ein Freund Ihres Vaters von seiner Studentenzeit her und heiße Willmann,“ stellte ich mich vor. „Ich bin gekommen, um ihn zu besuchen – aber ich habe Unglück ins Haus gebracht.“

„Hat mein Vater sich nicht schrecklich gefreut?“ fragte sie leise.

„Ich kam ihm zu unerwartet.“

Sie schlug die Augen voll auf. Was lag alles in dem einen Blick! „Es wird Ihnen bei uns nicht gefallen,“ sagte sie fast flüsternden Tones. „Aber ich bitte Sie – bleiben Sie einige Tage!“

„Aber Sie kennen mich gar nicht, Fräulein Else!“ antwortete ich, und wieder hob sie das Auge, in dem ein köstlicher Ausdruck von Vertrauen lag. „Ich kenne Sie doch,“ sagte sie einfach, „und ich kenne meinen Vater.“ Ich nickte ihr zu. Wir waren Freunde von Stund’ an, wir zwei, Else und ich. Sie neunzehn Jahre, ich dreiundvierzig. Ganz ungefährlich!

Da trat Werner zu uns. Es lag ein anderer Ausdruck auf seinem Gesicht, etwas wie Stolz und Freude. „Mein ältestes Mädel, meine liebe Else!“ sagte er und fuhr ihr mit der Hand über den dunklen Scheitel. „Ihr kennt Euch schon durch Euer Samariterwerk?“ Wir bejahten beide.

Nun waren Adolf und Christian und Johannes und Erich gewaschen und überall, wo’s notthat, ausgebessert und trollten sich mit Else.

„Nun, das ging noch gut ab!“ meinte Werner tief aufatmend. „Aber mein armer Siegfried, noch hast Du mit keinem Tropfen Deine Kehle genetzt. Else soll Dir einen Topf voll Buttermilch aus dem Keller holen, das wird Dir gut thun, besser als der verrückte Kaffee meiner Frau. Kaffee – der ist für sie immer das höchste der Gefühle.“ Wieder lag der bittere Zug um seinen Mund. „Und dann soll Else Dir Dein Zimmer zurechtmachen. Hast Du Deine Sacheu bei Dir? Und wie lange bleibst Du?“

„Ich weiß noch nicht. Es kommt auf den Wald an, wie er sich zur Sommerfrische eignet. Thut er das, dann geb’ ich mich in Pension bei Euch.“ Ich dachte an Else. „Das Notwendigste habe ich bei mir, mein Koffer steht auf der Station.“

„Soll morgen geholt werden. Nun komm’!“ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wir hatten in der Jasminlaube zu Abend gegessen. Frau

Elsbeth war im anständigen Hauskleid erschienen, und Else in ihrem

lichtblauen Kattunkleidchen, das schöne reiche Haar im Nacken zum

Knoten gesammelt, sah reizend aus; ihr Lachen klang wie Lerchenschlag

durch die Stille des Abends. Werner war allmählich aufgetaut,

und hin und wieder brach ein Strahl des alten Geistes bei

ihm durch. Er hatte nur verlernt, wie’s einstmals war. Aber

wie konnte das sein? Ich sollte es erfahren.

Es war ein prächtiger Abend geworden nach der Schwüle des Arbeits- und Wandertages. Frau Elsbeth, die während des guten ländlichen Mahles wenig geredet, hatte sich zurückgezogen. Else war ihr gefolgt. Warm hatte ihre Hand noch in der meinen gelegen. „Morgen gehen wir zusammen in den Wald,“ hatte sie fröhlich gesagt, „ich will Ihnen schon Thäler und Quellen zeigen, an denen Sie Ihre Freude haben sollen!“ Dahin ging sie im letzten Abendschein, schlank und jung und frisch.

Werner legte seine Hand auf meine, wie ich ihr so in Gedanken nachsah. „Nicht wahr, Siegfried, es ist schade um das Mädchen hier?“ Fast brutal kam diese Frage heraus.

„Ist es schade um den Sonnenschein. –“

„Wenn er in ein dunkles Kellerloch fällt?“ unterbrach er mich mit kurzem harten Lachen. „Derartiges wolltest Du doch wohl sagen? Und da stimm’ ich Dir allerdings bei, daß er da eigentlich erst recht seinen Beruf erfüllt. Aber komm’, lassen wir die trüben Gedanken! Wollen noch ’mal wieder jung werden. Du bist es noch, ich möcht’s noch sein. Denkst Du daran, daß heute, am 13. Juli, unser Stiftungsfest ist, und wie wir da immer beim Ausritt voransprengten? Wollen heut’ noch ’mal unter uns kommersieren. Komm’ mit mir in den Keller – hab’ da aus alten Tagen noch einen Tropfen liegen, den holen wir heraus! Es ist mir so, als sollten wir miteinander fröhlich sein!“

Mild und weich war die Luft. Von den Wiesen her wehte mit dem leisen Nachthauch der würzige Duft von frischem Heu zu uns herüber. Droben am Himmel stand scharf und klar die Mondsichel, und auf dem Tisch vor uns stand im matten Schein eines Windlichtes der goldige Wein. Werner hob das Glas. „Prosit, Bruder! Was kann das schlechte Leben helfen! Man muß die Feste feiern, wie sie fallen!“ Es kam ihm nicht aus dem Herzen, das Lustigsein. Mit einem Zuge goß er den Wein hinunter. Plötzlich schlug er sich vor die Stirn. „Mensch, ich kann Dir nicht ’mal eine Cigarre anbieten. In meiner apostolischen Armut bin ich auf Havannas nicht mehr eingerichtet, und die Feld- und Wiesencigarre, die ich Dir bieten könnte, die rauchst Du jedenfalls nicht.“

Ich griff in die Tasche. „Hier! Wir haben so oft geteilt, thun wir’s weiter!“

„Vergelt’s Gott!“ sagte er mit einem Lächeln, das mir wehthat. Dann brannte er mit Behagen eine der Cigarren an und blies den duftenden Rauch in die Nachtluft. So saß er da, hintenübergelehnt, und blickte in den Mond. Da kam durch die Nacht her ein helles süßes Klingen, der Ton einer Menschenstimme in dieser tiefen Einsamkeit, weich und klangvoll schallte es zu uns herüber:

„Der Mond ist aufgegangen,

Die güldnen Sterne prangen

Am blauen Himmelssaal,

Der Wald steht schwarz und schweiget,

Und aus den Wiesen steiget

Der weiße Nebel wunderbar.“

Das Lied war verhallt. Else hatte es im Fenster ihres Kämmerleins gesungen. Werner richtete sich auf und fuhr mit der Hand über die Augen. „Wenn ich das Mädel nicht hätte!“ sagte er leise. „Aber komm’ – wir wollten ja lustig sein! Laß uns auch ein Lied singen! Vom Dorfe hört uns keiner, die schlafen alle. Stimm’ an:

„Es hatten drei Gesellen

Ein fein Kollegium ...“

Es war der Zauber der Sommernacht, der über uns kam. Wie oft hatten wir zusammen gesungen, er zweite, ich erste Stimme. Und ich stimmte an. Eine Stimme trug die andere, und leise ließ sich der Geist aus alten Tagen auf uns nieder.

„Der trank keinen Tropfen mehr!“

verhallte wehmütig der letzte Ton. Werner schwang die Flasche. „Doch! Es reicht noch für manchen Tropfen heute nacht! Siegfried, gieb Dein Glas her – so! Und nun laß uns noch einmal wie einst im Mai Brüderschaft trinken! Schling’ Deinen Arm in meinen – komm’, liebes und getreues Bruderherz!“

„Ja, Werner, komm’!“ Der Mondstrahl fiel in den goldenen Wein, als wir tranken; wir schüttelten uns die Hände. „Nun bleibt’s auch zeitlebens dabei, nicht wahr, Werner?“

„Ja, das soll’s. Ich laß Dich nicht wieder los. Und nun [611] hör’ eine Bitte!“ Er hob das Gesicht und sah mir gerade in die Augen. „In meiner Seele hat sich’s durch manche Jahre angestaut wie ein See. Ich bin allein gewesen, ganz allein. Nun möcht’ ich einmal die Schleusen aufthun; ich glaube, es wäre gut für mich, und der Augenblick kommt nimmer wieder. Willst Du mir zuhören?“ Er faßte meine Hand mit hartem Druck.

„Ich wollte Dich ja schon darum bitten, Werner!“

„Trink’ aus, ich schenk’ uns ein. Bis das Morgenrot am Himmel steht, feiern wir die Nacht! Sind ja so oft im ersten Morgenlicht singend nach Haus gezogen in seliger Jugendzeit. Aber das Leben hält nicht allen, was es verspricht.“

Eine Fledermaus flatterte geräuschlos um die Laube; da hub er an: „Du bist plötzlich, einem unerwarteten Glück und einem guten Geiste gleich, in mein Leben eingebrochen. Und das war schön, so sehr mich der Schreck auch packte, als Du plötzlich vor mir standest und in Hof und Haus hereinschautest. Hättest Du mir vorher geschrieben, dann hätte ich auf Ausflüchte gesonnen, Dich abzuwehren. Es war gut, daß Du es nicht thatest. Du bist mir doch von Gott gesandt. Ich weiß es ja, diese Stunde wird ein Pflaster auf vieles Leid sein. Nun hör’ die Geschichte eines jungen Knaben, den wir beide gekannt … Er war ein flotter Gesell, nach dem die Frauen und Mädchen gern schauten, und er hatte sich daran gewöhnt – er konnte ohne Frauengunst nicht leben. So kam er als Hauslehrer in eine adelige Familie. Es waren hochmütige Menschen, unter denen er lebte, und sein warmes Herz empörte sich. Er trug den Nacken steif und hoch. So war’s fast Weihnachten geworden. Da kam eine junge Schwester der Frau Baronin ins Haus zu Besuch. Ein reizendes Mädchen, lieblich und frisch und freundlich auch gegen den Hauslehrer – Irmgart von Friesen konnte es einem heißblütigen Manne schon anthun. Es wurde jetzt ein großes Freuen im Hause, und nachmittags tobte die wilde Jagd der Kinder durch die langen Gänge oben im Schloß, in Versteckspielen und Haschen und Finden, und Irmgart und der Hauslehrer immer rastlos dabei in jugendlicher Lust. Nach wenig Tagen schon wußten sie’s, warum sie so gern mitspielten: sie hatten einander gern. So verging die Zeit. Es war am Tage vor Heiligabend. Er war „Blindekuh“ und tappte den schmalen Gang hinunter, der zu seinem Zimmer führte, und um ihn her und vor ihm tobte und lachte die wilde Jagd und lachte mit heller süßer Stimme Irmgart. Sie wollte er fassen. Zum Schein nur griff er nach den anderen. Da ging eine Thür auf. Seinem Zimmer gegenüber war das der Wirtschafterin, eines jungen erst kürzlich zugezogenen Mädchens. Eine blühende schön gewachsene Dirne, die freundlich grüßte, wenn sie einander begegneten. Es war die Thür dieser Nachbarin, die aufgegangen war, und im selbigen Augenblick hielt er das stattliche Mädchen fest umschlungen ,Achtung! Lassen Sie!' schallte fast heftig eine klare Stimme durch den Trubel, es war die Irmgarts dicht neben mir. Ich riß die Binde ab; da stand das Edelfräulein mit dunkelrotem Gesicht, die Hand erhoben als hätte sie nach meinem Arm greifen wollen. Die Wirtschafterin hatte sich ängstlich, mit glühenden Wangen, an die Wand gedrückt und eilte jetzt mit einem gestammelten Wort der Entschuldigung den Gang hinunter.

‚Was hat die Person hier zu suchen?‘ rief Irmgart.

‚Sie wohnt hier!‘

,Was! Ihnen gegenüber?‘ Sie sah mir gerade in die Augen.

,Ich kann’s nicht ändern, gnädiges Fräulein.‘