Die Gartenlaube (1890)/Heft 11

[325]

| Halbheft 11. | 1890. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Der Zufall war Hudetz günstiger, als er es bei einer unbefangenen und nüchternen Abwägung aller Umstände hätte erwarten können. Wie er nach einem längeren Streifzug durch die Räume des Museums in den Oberlichtsaal zurückkehrte und einen vorsichtigen Späherblick zu dem Kabinett der Madonna im Rosenhag hinüberfliegen ließ, sah er mit einer Empfindung namenloser Freude, daß es ganz leer war. Das junge Pärchen, welches vorhin dort gestanden hatte, mochte seine geheimnißvolle Zwiesprache in irgend einem anderen Winkel fortsetzen – der Museumsdiener bemühte sich an der entgegengesetzten Seite des Saales, einem heftig gestikulirenden Herrn, der beständig auf seinen aufgeschlagenen Bädeker deutete, irgend etwas begreiflich zu machen, und die Malerin wischte mit hoch gerötheten Wangen in dem Antlitz ihres verunglückten Andreas herum.

Es war seltsam, daß Hudetz vor dieser harmlos aussehenden Dame bei weitem die größte Furcht empfand. Er konnte sich nicht viel Zeit lassen zu ihrer Beobachtung, aber nichtsdestoweniger prägte sich jede Einzelheit ihrer Erscheinung, von dem schlicht gescheitelten, stumpf braunen Haar bis herab zu den Falbeln an ihrem einfachen, schwarzen Wollkleide, unauslöschlich in sein Gedächtniß ein. Er hatte noch nie einem Menschen etwas Schlimmes gewünscht, jetzt aber durchzuckte es ihn wie ein inbrünstiges Verlangen: wenn sie doch vom Schlage getroffen würde und todt hinunter stürzte von ihrem Tische! Jetzt begriff er mit einem Mal, wie es möglich war, daß ein Mensch zum Mörder werden konnte.

Doch er hatte noch Besinnung genug, um zu erkennen, daß er auf den Eintritt eines so unwahrscheinlichen Ereignisses unmöglich warten durfte. Noch einmal warf er einen raschen, alles erfassenden Blick rings umher; dann ging er schnurstracks quer durch den Saal auf das Ziel seiner Wünsche los. Es war sicher, daß niemand auf ihn achtete. Er hätte einfach nach dem Bilde greifen und es herunter nehmen können; aber in einer jener sonderbaren Anwandlungen, die vielleicht schon die Ausführung manches Verbrechens noch im letzten Augenblick verhindert haben, fiel es ihm als eine vermeintliche Nothwendigkeit ein, sich zu überzeugen, ob die Gemälde denn auch wirklich nur lose an den Wänden hingen. Und er faßte nicht nach der winzigen „Madonna im Rosenhag“, sondern nach dem Christuskopf desselben Meisters, an dessen Entwendung er schon um seiner Größe willen unmöglich hätte denken können. Er rückte, er hob und rüttelte – aber der Rahmen bewegte sich nicht um eines Haares Breite von seinem Platze – es war kein Zweifel, daß das Gemälde durch Schrauben an

[326] der Wand befestigt war. Und obwohl ein einziger rascher Versuch hinreichend gewesen wäre, Hudetz zu dieser vernichtenden Erkenntniß zu bringen, setzte er doch sein unsinniges Bemühen minutenlang fort – kostbare, nie wieder einzubringende Minuten, innerhalb deren tausend Zufälligkeiten die für ihn eben noch so günstigen Umstände hätten in das Gegentheil verwandeln können.

Da schlug der Klang eines langsam näherkommenden Schrittes an sein Ohr, eines festen, männlichen Schrittes, der laut auf dem Parkettboden des hohen Saales hallte. Ohne Ueberlegung und ohne Besinnung, nur noch einem unwiderstehlichen blinden Antriebe gehorchend, streckte Hudetz seine Hände nach dem Madonnenbilde aus. Ein Druck – ein Heben – und es fiel ihm entgegen, so daß er nur mit Mühe durch rasches Zugreifen ein polterndes Niederfallen verhindern konnte. In der nächsten Sekunde war es unter dem fast bis zu den Hüften niederfallenden Kragen seines Mantels verschwunden, von dem linken, krampfhaft an den Körper gepreßten Arme festgehalten. Aber in der nämlichen Sekunde auch tauchte die breitschultrige Gestalt des Galeriedieners in der Thüröffnung auf, und sein Blick begegnete demjenigen des ehemaligen Studenten, der mit dem Trotz der Verzweiflung fest und gerade auf ihnn gerichtet war.

In dem Verlauf dieser furchtbaren Augenblicke lag die Entscheidung über sein Schicksal – das war der einzige Gedanke, in welchem sich das gesammte Geistesleben des Diebes zusammenschloß. Ein Zucken mit den Wimpern – eine hastige oder ungeschickte Bewegung konnte ihn verrathen – ganz abgesehen davon, daß selbst eine flüchtige Umschau in dem kleinen Raume dem Beamten das Fehlen des kostbaren Kleinods zum Bewußtsein bringen mußte.

Aber der Mann hegte offenbar nicht den geringsten Verdacht. Er gähnte hinter der vorgehaltenen Hand und ließ sich schwerfällig auf den Stuhl nieder, der wie gestern an der Schmalwand des Kabinetts aufgestellt war. Hudetz wagte wieder zu athmen; aber die Gefahr einer Entdeckung bestand unvermindert fort, so lange er das Dach dieses Hauses über seinem Haupte hatte. Nur nicht erwischen lassen – nur nicht erwischen lassen! summte es ihm unaufhörlich in den Ohren, und die Geister des Branntweins hatten noch Herrschaft genug in seinem Blute, um ihm die verwegene Dreistigkeit wiederzugeben, die seiner Natur sonst so fremd war, und die doch allein ein volles Gelingen seiner That möglich machen konnte.

Er blieb noch eine kleine Weile in dem Kabinett und ging dann ganz langsam – immer bemüht, seine Haltung so zwanglos als möglich erscheinen zu lassen – hart an dem Beamten vorüber in den Nebensaal, in welchenn sich jetzt sieben oder acht Besucher befinden mochten. Niemand achtete auf ihn – niemand außer der Malerin vor der „Auferweckung des Lazarus“, die ihn aufmerksam ansah und ihm mit den Blicken folgte, bis sich die geräuschlos zufallende Glasthür hinter ihm geschlossen hatte.

„Wie sonderbar das ist!“ dachte Hudetz. „Sie hat sich doch vorhin, als ich neben ihr stand, nicht im mindesten um mich gekümmert! Aber es ist unmöglich, daß sie etwas gesehen hat! Sie hätte sonst auf der Stelle Lärm geschlagen, das unterliegt gar keinem Zweifel!“

Dieser Selbstberuhigung ungeachtet fühlte er doch, wie seine Kniee zitterten, während er die Treppe hinabstieg. Auch begann ihm der Arm, unter welchen er das Bild geklemmt hatte, allgemach zu erlahmen; er hatte die Empfindung, als mußte die Tafel zu Boden gleiten, und es besserte nichts daran, daß er den Ellbogen mit Aufwendung seiner ganzen Muskelkraft an den Körper preßte.

In dem Skulpturensaal endlich wagte er seine Schritte zu beschleunigen, und schon hatte er mit der freien rechten Hand die Thür geöffnet, jenseit deren die Freiheit war und die Erlösung von dieser unnatürlichen Spannung, als ihn wie ein Messerstich der Klang einer Stimme durchzuckte, die hart hinter seinem Rücken rief: „He – Sie da! – Mein Herr! – Wollen Sie nicht die Freundlichkeit haben, auf einen Augenblick zurückzukommen?“

.Alles ist verloren!“ schrie es in ihm. Die Versuchung packte ihn, seinen Raub von sich zu werfen und in wilden Sprüngen die Treppe hinabzueilen, gleichviel wohin – am liebsten über das eiserne Geländer hinab in die Wellen des Flusses. Aber er kehrte nichtsdestoweniger in willenlosem Gehorsam um, das Bild an sich drückend und mit dem rechten Arme schlenkernd, als könnte er dadurch die steife Unbeweglichkeit des linken minder auffällig machen.

Einer von den Galeriedienern war es, der ihn gerufen hatte – derselbe, dessen zudringlich mißtrauischer Blick ihm vorhin so überaus belustigend erschienen war.

Er stand mit einem anderen Aufseher vor dem kleinen Verschlage, welcher zur Aufbewahrung der von den Besuchern abzugebenden Stöcke und Schirme dient. Auf seinem glatt rasirten, nichtssagenden Gesicht war ein Lächeln, welches Hudetz wie das höhnische Grinsen eines Teufels dünkte, der sich die Freude macht, noch ein wenig mit seinem unglücklichen Opfer zu spielen.

„Wollen Sie nicht gefälligst einmal nachsehen,“ fragte er, „ob Sie noch alles bei sich haben, was Sie vorhin mitbrachten. Es könnte doch wohl sein, daß Sie etwas verloren hätten.“

Hudetz rührte keinen Finger.

„Ich habe nichts verloren!“ erwiderte er, und seine Augen irrten umher, als wenn sie nach irgend einem unerhörten Rettungsmittel oder vielleicht auch nach einer Waffe zu Angriff oder Vertheidigung suchten.

„Na, wie können Sie das denn wissen, wenn Sie nicht einmal in Ihren Taschen nachfühlen,“ beharrte der Galeriediener in einem ziemlich unverschämten Tone. „Es ist doch wohl der Mühe werth, sich davon zu überzeugen.“

Es war kein Zweifel, man wollte ihn zwingen, sich selbst zu verrathen, denn er konnte den linken Arm ja nicht um einen Zoll bewegen, ohne daß das Bild zu Boden fiel. Aber gerade diese überflüssige Grausamkeit stachelte Hudetz’ verzweifelten Trotz.

„Ich habe nichts verloren!“ wiederholte er heftig. „Lassen Sie mich gehen!“

„Nun, nun, man wird Sie nicht zwingen, es anzunehmen. Aber ich muß gestehen, daß mir in meinem ganzen Leben etwas derartiges noch nicht vorgekommen ist. Es lag da auf der Erde – unmittelbar, nachdem Sie zur Thür hinaus waren, und ich könnte beschwören, daß es eine Minute früher noch nicht dagewesen ist. Es ist fast unmöglich, daß es ein anderer verloren habe.“

Die Zähne des ehemaligen Studenten schlugen hörbar auf einander; seine Gedanken fingen an, sich zu verwirren. Er fühlte, daß diese schreckliche Zwangslage ihn um seine Besinnung bringen müßte, wenn es ihm nicht gelänge, ihr auf der Stelle in der einen oder der anderen Weise ein Ende zu machen.

Wenn man nun in Wahrheit noch keinen Verdacht gegen ihn hatte? Es war fast unglaublich – aber gleichviel, in dem anderen Falle hatte er ja ohnedies nichts mehr zu wagen.

„So sagen Sie mir endlich, um was es sich handelt!“ fuhr er trotzig auf. „Ich bin nicht hier, um mich von Ihnen narren zu lassen.“

„Na, so zeig’s ihm doch!“ mahnte der andere Beamte seinen Genossen mit gedämpfter Stimme. „Er mag sich wahrscheinlich nicht dazu bekennen, weil so wenig darin ist.“

„Hier, mein Herr!“ sagte der erste mit komischer Feierlichkeit, indem er ein schmutziges, abgegriffenes Geldbeutelchen unter seinem Rock zum Vorschein brachte. „Gehört Ihnen dies oder gehört es Ihnen nicht?“

Auf den ersten Blick hatte Hudetz sein Eigenthum erkannt. Er zögerte noch mit der Antwort, aber seine Unentschlossenheit war nur von kurzer Dauer. Man muß jede Spur hinter sich vertilgen, raunte ihm eine innere Stimme zu, und wer weiß, ob nicht dies unscheinbare Ding eine solche Spur bedeuten würde.

„Ja, es gehört mir!“ sagte er entschlossen und streckte seine rechte Hand danach aus. Aber der Galeriediener, der eine unbezwingliche Neigung zu kleinen Späßen haben mußte, hielt seinen Fund noch zurück.

„Sachte, mein Lieber! Bei einem so verlockenden Anblick kann freilich jeder sagen: ‚Das gehört mir!‘ Wenn Sie wirklich der Eigenthümer sind, werden Sie mir ja auch angeben können, was darin ist – wie?“

Blitzschnell rechnete Hudetz nach, was er in dem Kaffeekeller verausgabt hatte.

„Zehn Pfennige!“ sagte er ohne jede Verlegenheit. „In zwei Fünfpfennigstücken.“

Der Spaßvogel lachte aus vollem Halse.

„Na ja, wenn Sie das so genau wissen, wollen wir von dem Pfandschein über eine silberne Spindeluhr mit Tombackkette und von dem Pferdebahnschein nach dem Weddingplatz nicht erst weiter reden. Hier, Herr Baron! Finderlohn wird nicht beansprucht. – Geben Sie es den Ar-, aber zum Teufel, was ist denn da los?“

[327] Die letzte Frage galt dem Anblick eines Kollegen, der mit kreideweißem Gesicht und in wahnsinniger Hast von oben herabgestürzt kam, gefolgt von einem eilig nachdrängenden Menschenhaufen.

„Gestohlen!“ keuchte der Mann, dem der Schrecken den Klang der Stimme geraubt hatte und dem die Angst um seine Zukunft in den Augen flimmerte. „Van Eycks ‚Madonna im Rosenhag‘ ist gestohlen! – Es darf niemand mehr hinaus – niemand, denn vor zehn Minuten war das Bild noch da!“

Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte Hudetz seinem wie versteinert dastehenden Gegenüber den Geldbeutel aus der Hand gerissen. Als er sich durch die schmale Spalte der halbgeöffneten Pforte drängte, hörte er den hellen Klang einer weiblichen Stimme, die laut über die lärmende Menge hinwegrief:

„Haltet ihn doch! – Das ist ja der Dieb! –“

Dann vernahm er nichts mehr, als das Geräusch der Straße, das ihn wieder umgab. Ihm war, als sei er auf Flügeln die große Freitreppe hinuntergetragen worden, und nun ging er weiter und weiter, mit vorgebeugtem Kopfe und weit ausgreifenden Schritten, unbekümmert um die Richtung seines Weges, aber innerlich ganz ruhig. Er fühlte die harten Kanten des Bildes an seinem Körper, und diese Berührung durchströmte ihn jetzt mit wunderbarer Kraft.

Es war sein Eigenthum; – mit Löwenmuth hatte er sich’s erkämpft – und nur mit dem Leben würde er es seinen Verfolgern lassen!

Aber man verfolgte ihn nicht, und von den Vorübergehenden beachtete keiner die unscheinbare Gestalt in dem weiten, grauen, fadenscheinigen Mantel, den der Wind zu so abenteuerlichen Formen aufblähte.

Die Mücke hatte ihren Stachel gebraucht – und man hatte nach ihr geschlagen – aber der Schlag war fehlgegangen, und unbehelligt flog sie davon! – –

„Was haben Sie denn da unter dem Mantel?“ fragte Frau Haberland, welche auf ihrem gewohnten Platz am Küchentisch vor dem räthselhaften, dickleibigen Buche saß, das sie bei dem Eintritt des Mieters noch jedesmal zugeschlagen hatte. Die tiefliegenden Augen des alten Weibes waren eben schärfer für solche Geheimnisse als diejenigen der Männer, die man zu Hütern der unersetzlichen Kunstschätze bestellt hatte.

Aber ihr Scharfblick bedeutete dem ehemaligen Studenten keine Gefahr.

„Ein altes Bild, das ich für sechs Groschen beim Trödler erstanden habe,“ log er „Ich kann es recht gut für meine Arbeit brauchen.“

Er hatte die kleine Tafel unter dem Mantelkragen hervorgezogen und hielt sie ihr entgegen. Wie er die Alte kannte, wußte er, daß jedes Heimlichthun nur ihr Mißtrauen geweckt haben würde. Sie betrachtete das Bild geraume Zeit, dann schüttelte sie den grauen Kopf.

„Der Rahmen mag das Geld ja allenfalls werth sein,“ meinte sie, „für die Schmiererei hätte ich keine fünf Pfennig gegeben.“

Hudetz hütete sich wohl, ihr zu widersprechen. Jetzt mochte sie immerhin in der Zeitung von dem Diebstahl lesen, niemals würde sie doch auf die Vermuthung kommen, daß sie selber den köstlichen Schatz in ihrer armseligen Behausung verberge.

Er ging in sein Zimmer und zündete ein Licht an, denn bis zum Einbruch völliger Dunkelheit war er in den Straßen umhergeirrt. Er rückte sein Kleinod in die beste Beleuchtung, soweit eben die jämmerliche Kerze eine solche zu gewähren vermochte; aber als er sich nun herabbeugte, um es mit dem seligen Behagen des Besitzers zu bekrachten, erfaßte ihn ein heftiger Schwindel, ein Schleier legte sich vor seine Augen, er griff mit den Händen in die Luft und stürzte lautlos zu Boden.

Die wunderthätigen Geister des Branntweins hatten ihn ermuthigt und beschützt bis hierher – nun aber war ihre Wirkung zu Ende, der Rückschlag trat ein.

„Nein, es ist unmöglich, Marie, ich kann nicht mehr,“ sagte Cilly von Brenckendorf zu ihrer Base, indem sie mit einer drolligen Gebärbe beide Hände auf das Herz drückte. „Jetzt weiß ich, wie dem Siegesboten von Marathon zu Muthe gewesen ist, als er in Athen ankam, – oder war es in Sparta? Jedenfalls würde ich todt hinfallen wie er, wenn ich diesen Dauerlauf nur noch fünf Minuten lang fortsetzen sollte.“

Sie hatten ein Putzgeschäft in der Jägerstraße besucht, und angesichts des herrlichen Winterwetters hatte Marie darauf bestanden, daß man den Heimweg zu Fuß mache. Nun aber sah sie wohl ein, daß es unmöglich sein würde, ihr verwöhntes Bäschen dazu zu zwingen.

„Ja, wir Mädchen aus dem Volke sind besser auf den Füßen als Ihr Prinzessinnen,“ erwiderte sie lächelnd, „und Deinen Tod will ich natürlich nicht auf dem Gewissen haben. – Komm’! – Wir sind ja in einer glücklicheren Läge als der bedauernswerthe Siegesbote von Marathon, denn ihm ist schwerlich eine leere Droschke über den Weg gefahren.“

„Wie? Diesem schrecklichen Henkerskarren zweiter Klasse sollen wir uns anvertrauen?“ rief Cilly entsetzt. „Siehst Du denn nicht, Marie, daß dem Pferde die Selbstmordgedanken förmlich auf dem Gesicht geschrieben stehen?“

Aber ihr Widerspruch war diesmal umsonst, denn schon hatte Marie das Gefährt herangewinkt und den Wagenschlag geöffnet.

„Nun, in Gottes Namen!“ seufzte die Tochter des Generals. „Man muß auch das einmal durchgemacht haben!“

Das Pferdchen, das mit seinen steifen Knieen und seinem niederhängenden Kopfe allerdings einigermaßen lebensüberdrüssig aussah, stolperte langsam vorwärts, unter den freigebigen Peitschenhieben seines Tyrannen gelegentlich die Ohren schüttelnd wie in schmerzlicher Verwunderung über die Unbilligkeit der Menschen, die keinen Unterschied zu machen wissen zwischen einem jungen Berberhengste und einem Veteranen, der alle Gebrechen des Alters in seinen Gliedern fühlt. In einer Gangart, welche die Geduld heißblütiger Fahrgäste allerdings hätte ziemlich hart auf die Probe stellen können, trottete es die Straße Unter den Linden hinab, beharrlich die Mitte des Fahrweges behauptend, wie rechtschaffen auch der Kutscher bemüht war, es nach der vorgeschriebenen rechten Seite hinüber zu steuern.

„Ich bin in einer Sturmnacht über den Kanal gefahren,“ klagte Cilly nach kurzer Zeit, „aber ich gebe Dir die heilige Versicherung, Marie, gegen diese Fahrt war es ein Ruhen in Abrahams Schoße.“

Eine laut scheltende Stimme, die in großer Nähe hinter ihnen vernehmlich wurde, und die vom Bock ihres eigenen Fahrzeuges herab nicht eben höflich Antwort erhielt, veranlaßte sie, das Köpfchen neugierig gegen das eine, herabgelassene Fenster zu neigen. Der reich betreßte Lenker eines sehr vornehmen, zweispännigen geschlossenen Wagens versuchte offenbar vergeblich, an der vorschriftswidrig fahrenden Droschke vorbeizukommen; er hatte Mühe, seine feurigen Graditzer Hengste zu zügeln, und es war begreiflich, daß er seinem Unwillen in ziemlich kräftigen Zurufen Luft zu machen suchte. Der vierbeinige Veteran jedoch kümmerte sich darum nicht im mindesten, und des Austausches von Höflichkeiten zwischen den beiden Kutschern wäre voraussichtlich kein Ende gewesen, wenn sich nicht plötzlich ein jugendlicher Männerkopf mit wasserblauen Augen und mit der weißen Mütze eines Kürassieroffiziers aus dem einen Wagenfenster gebeugt hätte, um mit schneidiger Kommandostimme zu rufen:

„Zum Henker, so fahr’ sie in Grund und Boden! Man wird mit dem Pack in einem solchen Karren doch keine Umstände machen!“

Und der betreßte Rosselenker mußte wohl an unbedingten Gehorsam gewöhnt sein, denn er ließ den beiden Graditzern die Zügel, und im nächsten Augenblick erfolgte ein markdurchdringendes Knirschen, Krachen und Klirren, wie wenn Eisen, Holz und Glas zerbricht – ein gellender Aufschrei aus weiblichem Munde – ein wirres Fluchen, Rufen und Schelten, – der vornehme Wagen sauste anscheinend unbeschädigt und unangefochten über den glatten Asphalt weiter, – die gebrechliche Droschke und das lebensmüde Pferdchen aber lagen auf dem Fahrdamm, als wenn sie sich nie mehr von diesem Sturze erheben sollten.

Ein dichter Menschenknäuel ballte sich alsbald an der Stätte des Unfalls zusammen. Auch die Helmspitze eines Schutzmannes blinkte dazwischen auf, und der Wächter der öffentlichen Ordnung schien sehr geneigt, mit dem Droschkenkutscher, der nach seiner Anschauung selbstverständlich der einzig Schuldige war, strenge ins Gericht zu gehen.

[328] Aber während er pflichteifrig mit Notizbuch und Bleistift herumfuchtelte, thaten einige der umstehenden Herren dasjenige, was dem wackeren Beamten offenbar minder wichtig schien, – das heißt, sie nahmen sich der bedauernswerthen Fahrgäste des verunglückten Fuhrwerks an. Es kostete einige Mühe, sie aus dem umgestürzten Wagen, in welchem sie wie in einem Käfig gefangen gehalten wurden, zu befreien, – um so mehr, als Cilly das Bewußtsein völlig verloren hatte und das Bemühen der Helfer somit nicht im mindesten zu unterstützen vermochte. Aber die im Grunde so liebenswürdige und hilfsbereite Natur der übel berufenen Berliner Bevölkerung weiß sich mit solchen Schwierigkeiten rasch und humorvoll abzufinden. Nur wenige bange und peinliche Minuten, dann hoben ein paar starke Männer die Ohnmächtige auf ihre Arme und trugen sie nach dem Bürgersteig hinüber.

In dem nämlichen Augenblick auch öffnete sich die verschlossene Thür des stattlichen Hauses, vor welchem der Unfall sich ereignet hatte, und barhaupt trat ein hochgewachsener, blondbärtiger Herr – von einem Diener in einfachem Dienstanzug gefolgt – auf die Straße hinaus.

„Wolfgang! Gott sei Dank. Nun sind wir geborgen!“

Mit einem Ausdruck fast jubelnder Freude hatte Marie das Erscheinen ihres Bruders begrüßt. Unter der ersten Wirkung des furchtbaren Schreckens hatte sie ja noch nicht einmal bemerkt, daß sie sich unmittelbar vor seiner Wohnung befanden.

Er war rasch auf sie zugetreten, hatte – unbekümmert um die gaffenden Zuschauer – seinen Arm um ihren Nacken gelegt und sein Antlitz voll liebevoller Besorgniß zu ihr herabgeneigt.

„Welch ein unglücklicher Zufall, mein armes Schwesterchen! Du bist doch unverletzt?“

„Ich denke, ja! Aber Cilly – Du mußt ihr helfen, Wolfgang! Sie ist ohnmächtig – gewiß nur ohnmächtig, denn es ist ja unmöglich, daß es etwas Schlimmeres sei!“

„Mit Ihrer Erlaubniß, meine Herrschaften – ich bin Arzt!“

Diese in der nöthigen Entschiedenheit gesprochenen Worte waren genügend, sofort die lebendige Mauer zu theilen, welche sich um die Bewußtlose gebildet hatte. Es hatte nicht den Anschein, als ob die junge Dame eine irgendwie erhebliche Verwundung davongetragen hätte, denn nicht einmal ihr niedlicher Straßenanzug war in Unordnung gerathen. Das sonst so heitere und lebensprühende Gesichtchen aber war marmorweiß, und es erschien so lieblich in dieser durchsichtigen Blässe, daß die lauten Ausrufe jammernder Theilnahme, in welchen sich einige mitfühlende weibliche Wesen aus dem Zuschauerkreise ergingen, nicht einmal den sonst allezeit bereiten Spott der minder zart besaiteten Seelen herausforderten.

Wolfgang hatte sein Ohr den halb geöffneten Lippen seiner jungen Verwandten ganz nahe gebracht; dann umschlang er plötzlich zur grenzenlosen Verwunderung der Umstehenden mit beiden Armen ihren schlanken Leib und hob sie leicht wie ein Kind empor.

„Platz da, wenn ich bitten darf! – Rintelmann, schließen Sie hinter mir die Thür!“

Und zum lebhaften Verdruß der zartfühlenden weiblichen Wesen, die sich plötzlich um die Fortsetzung und den Schluß des aufregenden Ereignisses betrogen sahen, verschwand der junge Arzt mit den beiden Opfern der Katastrophe im Innern des Hauses, dessen schwere Eichenpforte der Diener ebenso geräuschvoll als rücksichtslos hinter sich und ihnen zuwarf.

„Da geht sie hin und singt nicht mehr!“ meinte ein halbwüchsiger Bursche, und ein anderer fügte, zu den verblüfften Damen gewendet, hinzu:

„Sie können ganz ruhig sein – der wird sie schon kuriren – wenn er auch man bloß ein Zahnarzt ist!“

Er hatte auf das kleine, wenig in die Augen fallende Marmorschild gewiesen, in welches nichts als die Worte. „Brenckendorf, Zahnarzt“ eingegraben waren, und eine allgemeine Heiterkeit belohnte seine Entdeckung. Dann aber wandte sich die allgemeine Theilnahme in Ermangelung eines würdigeren Gegenstandes dem alten, lebensmüden Pferdchen zu, das noch immer auf dem Asphalt lag, allen kräftigen Versuchen, die seine Auferstehung herbeiführen sollten, einen nur leidenden, aber nichts destoweniger unüberwindlichen Widerstand entgegensetzend.

Auf ein Ruhebett in seinem Operationszimmer hatte Wolfgang seine reizende Bürde niedergelegt.

„Ich glaube nicht, daß diese Bewußtlosigkeit mehr ist als eine vorübergehende Folge des ausgestandenen Schreckens,“ sagte er zu seiner Schwester, „aber ich werde nichtsdestoweniger unverzüglich einen wirklichen Arzt herbeizuschaffen suchen. Du hast wohl die Güte, ihr während meiner Abwesenheit etwas Luft zu verschaffen und ihr mit dieser Flüssigkeit da“ – er hatte dieselbe bereits aus der Krystallflasche in eine silberne Schale gegossen – „die Schläfen zu waschen.“

Die Gelassenheit, mit welcher er ihr diese einfache Anweisung ertheilte, war am ehesten geeignet, auch Mariens Besorgnisse erheblich herabzumindern, und als sie sich nach Wolfgangs Entfernung kaum angeschickt hatte, den kleinen Samariterdienst zu verrichten, schlug Cilly auch wirklich schon ihre dunklen Augen auf.

„Was ist das, Marie?“ fragte sie, sich ungestüm in die Höhe richtend. „Wohin sind wir gerathen?“

Die Gefragte legte ihren Arm um die zierliche, bebende Gestalt und küßte sie auf die Wangen.

„Sage mir vor allem, ob Dir kein Leid geschehen ist, meine liebe, einzige Cilly! Befindest Du Dich denn nun wirklich wieder ganz wohl?“

Die Tochter des Generals ließ jetzt auch die Füßchen von dem persischen Teppich herabgleiten, der über das Ruhebett gebreitet war, und reckte sich zu ihrer ganzen, allerdings nicht sehr beträchtlichen Höhe empor.

„Gebrochen ist nichts, wie es scheint,“ meinte sie in einer bereits wiederkehrenden Anwandlung ihrer unverwüstlichen Spottlust, und mit einem kleinen Zucken der Lippen, das Marie nur für ein sehr begreifliches Zeichen nachklingender nervöser Erregung hielt, fügte sie nach kurzem Schweigen hinzu: „Ich glaube wahrhaftig, nicht einmal das Herz!“

„Ich habe mir bittere Vorwürfe gemacht während dieser schrecklichen Minuten, Cilly! Ich allein trage ja an allem die Schuld, denn es scheint in der That, als hättest Du das Pferd und seine Gedanken auf den ersten Blick nur allzu richtig beurtheilt.“

Heftig schüttelte Cilly das kurzlockige Köpfchen.

„Nicht Du trägst die Schuld und nicht das Pferd, sondern die Rohheit eines abscheulichen Menschen, der – den – doch gleichviel, es ist ja nun vorüber!“

Sie preßte die weißen Zähne aufeinander, als wollte sie dadurch ein unüberlegtes Wort gefangen halten, das sich ihr hatte über die Lippen drängen wollen. Noch einmal durchschweifte ihr forschender Blick das mit ausgesuchter Vornehmheit ausgestattete Gemach, dann fuhr sie, um weitere Fragen Mariens abzuschneiden, hastig fort:

„Aber wo sind wir? Was ist mit mir vorgegangen, daß ich gar nicht weiß, wie ich an diesen Ort gelangt bin? Ist es denn möglich, daß ich, Cilly Brenckendorf, die starknervigste meiner ganzen Bekanntschaft, in eine echte und wahrhaftige Ohnmacht fallen konnte?“

„Es muß wohl so sein, wenn Du gar nichts davon gemerkt hast, daß man Dich hier herauf getragen hat.“

„Wer hat mich herauf getragen? Du bist doch hoffentlich immer bei mir gewesen?“

Eine lebhafte Gluth erschien auf ihren eben noch sehr blassen Wangen, und lächelnd zog Marie die Freundin an sich, um sie zu beruhigen.

„Gewiß, mein Herz! Und bei allem Unglück hat doch noch ein glücklicher Zufall über uns gewaltet. Ich vermuthe fast, daß mein Bruder ein Augenzeuge des ganzen Vorganges gewesen ist; denn er hätte sonst kaum so schnell zur Stelle sein können, um uns beizustehen und Dich aus diesem entsetzlichen Menschengewühl hierher in seine Wohnung zu bringen.“

Cilly machte sich rasch aus den Armen ihrer Base los, und die verrätherische Gluth in ihrem Antlitz flammte noch höher auf.

„Dein Bruder also? Der Vetter Wolfgang? Und er wäre es gewesen, der – der mich –“

„Der Dich auf seine starken Arme hob wie ein Nordlandsrecke, der eine Königstochter entführen will!“ deklamirte Marie scherzend; aber ihr sonst so übermüthiges Bäschen, das jederzeit bereit war, auf eine harmlose Neckerei einzugehen, nahm diese Auskunft ersichtlich sehr übel auf. Ihre feinen Nasenflügel bebten und in ihren Augen schimmerten helle Thränen, als sie heftig erwiderte:

„Es ist wenig zartfühlend, sich über etwas derartiges obendrein lustig zu machen! Ich finde es abscheulich – dies und alles – ich – o, ich hasse die ganze Welt!“

[329]

[330] Sie stampfte mit dem Fuß auf den Boden und ließ sich dann wie erschöpft wieder auf das Ruhebett fallen. In wortlosem Erstaunen betrachtete Marie ihre unbegreifliche Erregung. Die Furcht, daß möglicherweise doch ein trotzig verschwiegener körperlicher Schmerz solchen Einfluß auf die Stimmung ihrer Verwandten ausübe, wollte sich von neuem ihrer bemächtigen.

Aber Cilly ließ es nicht erst zu einer dahin gehenden Frage kommen. Indem sie mit etwas nervösen Bewegungen die Falten ihres Kleides glättete, sagte sie, noch einmal umherschauend, in plötzlich verändertem, spöttischem Ton:

„Das also ist das Herrschgebiet Deines Bruders? – Vermuthlich befinden wir uns in seinem Allerheiligsten, da – wo er die Zähne auszieht.“

Es war ohne Zweifel eine boshafte Absicht in dieser Bemerkung, aber Marie war zu harmlos, um dieselbe zu verstehen.

„Ja,“ erwiderte sie, froh, daß der seltsame Zornesausbruch so rasch vorübergegangen war, „da ist der Operationsstuhl und dort der Schrank mit den Instrumenten. Möchtest Du sie einmal sehen, diese Marterwerkzeuge der Neuzeit?“

„Nein – um Gotteswillen! – Schon der Gedanke an diese erbaulichen Dinge könnte mich von neuem ohnmächtig machen. – Aber wo ist denn der Herr Vetter? Nimmt ihn sein Geschäft so sehr in Anspruch, daß ich nicht einmal die Vergünstigung genießen soll, ihm für seine Gastfreundschaft zu danken?“

„Er wollte sich bemühen, einen Arzt herbeizuschaffen.“

„Freilich – Ohnmachten und dergleichen gehören ja nicht in sein Gebiet! Aber, wie Du siehst, liebste Marie, bin ich schon wieder so frisch und munter, daß ich gar keines Arztes mehr bedarf, weder eines ganzen noch eines halben. Und ich empfinde ein lebhaftes Verlangen, nach Hause zu kommen.“

„Wenn Du gestattest, werde ich mich nach meinem Bruder umsehen. Er befindet sich wahrscheinlich ganz in der Nähe.“

Cilly sagte nichts, und Marie nahm dies Schweigen für eine Zustimmung. Sie ging hinaus und fand Wolfgang in dem zweiten der anstoßenden Zimmer anscheinend sehr ruhig an seinem Schreibtische sitzen.

„Nun?“ fragte er. „Es ist nichts, nicht wahr? Die Nervenschwäche einer verzärtelten jungen Dame. Aber der Arzt wird gleich da sein.“

„Es bedarf seiner nicht mehr. Bis auf eine gewisse Gereiztheit befindet sich Cilly wieder ganz wohl, und sie wünscht nur, sich von Dir zu verabschieden.“

Er erhob sich sofort von seinem Schreibsessel.

„Ich stehe zu Diensten! Doch, da uns der Zufall einmal zusammengeführt hat – eine beiläufige Frage, liebe Marie! Wie behagt es Dir im Hause des Generals?“

Sie sah voll zu ihm auf und ihre Augen leuchteten.

„O, gut, Wolfgang, sehr gut! Ich bin recht von Herzen glücklich!“

Es zeigte sich weder Freude noch Verstimmung auf seinem Gesicht, aber er strich zwei- oder dreimal seinen blonden Bart, ehe er erwiderte:

„Natürlich ist es mir sehr lieb, das zu hören! Hoffentlich wird weder jetzt noch künftig einer von unseren trefflichen Verwandten die Rücksichten außer acht lassen, welche er Dir schuldet.“

„Wie kannst Du daran zweifeln! Ich wäre entsetzlich undankbar, wenn ich nicht freudig anerkennen wollte, wie zartfühlend und liebevoll man sich gegen mich benimmt. Selbst der gestrenge Herr Assessor läßt es an der gebührenden Höflichkeit niemals fehlen, obgleich wir uns wie in stillschweigender Uebereinkunft gern aus dem Wege geben.“

„Das ist bedauerlich, denn die Menschen von den Charaktereigenschaften Lothars sind so selten, daß man diese wenigen viel eher aufsuchen als ihnen aus dem Wege gehen sollte. Aber ich denke nicht daran, Dich zu bevormunden oder väterlich zu berathen. Du mußt am Ende selbst wissen, wem Du zu vertrauen und vor wem Du Dich zu hüten hast. Da ist jede Einmischung nur vom Uebel.“

„Wenn Du eine so warme Freundschaft für Lothar empfindest, warum kommst Du denn niemals, ihn und seine Angehörigen zu besuchen? Ich muß Dir gestehen, Wolfgang, daß ich Dein beharrliches Fernbleiben einigermaßen befremdlich finde. Hoffentlich wirst Du doch wenigstens bei der heutigen Abendgesellschaft nicht fehlen.“

Er zuckte mit den Achseln und machte sich an den Papieren auf seinem Schreibtische zu schaffen.

„Meine Praxis gewinnt von Tag zu Tage so sehr an Umfang, daß mir für dergleichen wirklich keine Zeit bleibt, liebe Marie.“

Sie zögerte einen Augenblick, als ginge sie mit sich zu Rathe, ob sie einem ihrer geheimsten Gedanken Ausdruck geben dürfe; dann aber legte sie ihre Hand auf des Bruders Schulter und sagte sehr eindringlich und ernst: „Sei aufrichtig gegen mich, Wolfgang: hat man Dich zu dieser Abendgesellschaft eingeladen?“

Statt aller Antwort schob er einen Haufen von Briefen bei Seite und reichte ihr eine große, sauber gestochene Karte.

„Frau von Brenckendorf und der kommandirende General –“ begann Marie zu lesen, „ich danke Dir, Wolfgang. Es fällt mir ein Stein vom Herzen, denn diese thörichten Vermuthungen, denen ich doch gegen niemand Ausdruck geben konnte, fingen schon an, mich ernstlich zu beunruhigen. – Aber wenn man Dich so feierlich einladet, warum kommst Du nicht ein einziges Mal und wäre es auch nur der Form wegen auf eine Stunde? Ich glaube nicht daran, daß es Dir so ganz unmöglich ist – es sei denn, Du hättest besondere Gründe –“

„Und wenn ich nun wirklich solche besonderen Gründe hätte,“ unterbrach er sie ruhig, „würdest Du mir nicht auch ohne weitere Erklärung glauben, daß sie triftig genug seien? Du und ich, liebe Marie, wir sind ziemlich fertige Menschen, und wir wollen nicht versuchen, einander zu beeinflussen, nicht wahr? Aber nun dürfen wir Bäschen Cilly wahrhaftig nicht länger warten lassen, am wenigsten, wenn sie wirklich so reizbar ist, wie Du sagst.“

Cäcilie von Brenckendorf hatte in der That schon sehr oft mit allen Anzeichen großer Ungeduld das Operationszimmer durchwandert, und als nun die Geschwister eintraten, nahm sie eine steife und hoheitsvolle Haltung an, die gar nicht sonderlich zu ihrer Erscheinung und zu ihrem ganzen Wesen passen wollte.

„Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer Errettung und zu Ihrer raschen Wiederherstellung, verehrte Cousine,“ sagte Wolfgang in seiner angenehmen, ruhig heiteren Weise, „es hätte wahrhaftig ernst genug werden können.“

Er hatte ihr nicht die Hand geboten, weil sie die ihrigen mit ganz unverkennbarer Absichtlichkeit in ihrem Müffchen verborgen hatte.

„Marie sagt mir, daß ich Ihnen zu besonderem Dank verpflichtet sei,“ erwiderte sie, „und ich wollte natürlich nicht gehen, ohne diesem Dank Ausdruck gegeben zu haben. – Ist es wahr,“ fügte sie, als Wolfgang sich mit stummem Lächeln verbeugt hatte, in einem veränderten, natürlicher klingenden Tone hinzu, „daß Sie den Vorfall mit angesehen haben?“

„Ich stand gerade am Fenster, und ich würde dem armen Droschkenkutscher als Entlastungszeuge dienen können, wenn man etwa den unglücklichen Gedanken haben sollte, ihn zur Verantwortung zu ziehen.“

Cilly streifte ihn mit einem raschen, mißtrauischen Blick.

„So? – Sie sind sehr nachsichtig gegen den Menschen, dessen Fahrlässigkeit und Ungeschick Ihre Schwester in Lebensgefahr gebracht hat – von mir natürlich nicht zu reden! Es mag ja sein, daß auch ein unglücklicher Zufall dabei mitgespielt hat –“

„Gewiß! Der unglückliche Zufall nämlich, daß Seine Durchlaucht der Prinz Lamoral von Waldburg nicht ahnen konnte, wer die Insassen jener Droschke waren, die er mit so viel ritterlichem Muthe niederrennen ließ.“

Es war gut, daß das Müffchen seinen Blicken verbarg, wie sich die kleinen Hände darin zu Fäusten ballten.

„Ah, – Sie wollen ihn denunzieren!“ sagte Cilly nach einem tiefen Athemzuge.

„Ich muß gestehen, daß mich in der That vorhin ernstlich die Lust dazu anwandelte, denn es giebt eben Fälle, in denen selbst ein halb amerikanisirter Deutscher das lebhafte Verlangen fühlen kann, den Staatsanwalt in Thätigkeit treten zu sehen. Aber Sie mögen sich beruhigen, liebe Cousine! – Da alles so glücklich abgelaufen ist, und da man dem armen Manne hoffentlich den erlittenen Schaden ersetzen wird, mag Seine Durchlaucht in Frieden auf den Lorbeern dieses Heldenstückchens ruhen.“

Schmollend hatte Cilly die Lippen geschürzt. Die Gelassenheit, mit welcher der Zahnarzt ihre verletzende Bemerkung beantwortet hatte, brachte sie um den letzten Rest ihrer würdevollen Haltung.

[331] „Ich denke, Sie wissen recht gut, daß es nicht so gemeint war,“ sagte sie, zwischen Zorn und Verlegenheit schwankend. „Ob Prinz Lamoral zur Verantwortung gezogen wird oder nicht, ist mir höchst gleichgültig. Nicht an eine Anzeige beim Staatsanwalt dachte ich, sondern daran, daß es Ihnen augenscheinlich großes Vergnügen bereitet, mir gegenüber recht übel von ihm sprechen zu dürfen. Es ist ja auch so überaus wohlfeil – und erfordert sogar noch weniger persönlichen Muth, als ihn der Prinz soeben an den Tag gelegt hat.“

Wolfgang lächelte gutmüthig.

„Ich weiß nicht, warum Sie mich in einem so schwarzen Verdacht haben, liebe Cousine; aber wenn es mich in Ihren Augen reinwaschen kann, so erkläre ich gern, daß ich nicht einen Augenblick daran gedacht habe, Seine Durchlaucht aus dem Genuß Ihrer Freundschaft zu verdrängen. Da ich mich gar nicht der Ehre seiner Bekanntschaft erfreue, kann es mir wohl weder Vergnügen noch Mißvergnügen bereiten, von ihm zu sprechen.“

Cilly war von neuem sehr roth geworden, und sie wandte sich plötzlich ihrer Base zu.

„Würde es Dir jetzt genehm sein, Marie, daß wir uns auf den Heimweg machen? Man wird sich bereits in Sorge um uns befinden.“

Marie, die in wachsendem Erstaunen der kleinen Auseinandersetzung zugehört hatte, erklärte sofort ihre Bereitwilligkeit, und Wolfgang geleitete die beiden jungen Damen artig hinaus. Als sie schon auf dem Treppenflur standen, kehrte sich Cilly noch einmal hastig gegen ihn um:

„Wenn ich Sie verletzt haben sollte, so bitte ich um Entschuldigung, – ich hätte daran denken müssen, daß Sie mich aus einer sehr peinlichen Lage befreit haben! Nehmen Sie dafür noch einmal meinen Dank! – Adieu!“

Ohne ihm Zeit zu einer Antwort zu lassen, eilte sie leichtfüßig über den weichen Teppich der breiten Marmortreppe hinab. Wolfgang aber hielt seine Schwester noch für wenige Augenblicke zurück.

„Du wirst dafür sorgen, liebe Marie, daß man im Hause des Generals nichts von meiner Einmischung in diese Geschichte und von Eurem kurzen Aufenthalt in meinem Hause erfährt. Die Gründe dafür ein anderes Mal! Lebe wohl und unterhalte Dich königlich auf Eurem heutigen Feste, von dem Du mir später ausführlich erzählen mußt.“

„Marie!“ klang es etwas ungeduldig von unten herauf, und Wolfgang winkte der Zögernden lächelnd, sich zu beeilen.

Natürlich hatte Cilly unter dem frischen Eindruck der Katastrophe wenig Lust, ihr Leben abermals einer Droschke anzuvertrauen, und erklärte, sie könne den jetzt nicht mehr allzu langen Weg recht gut zu Fuß zurücklegen. So lange sie sich in der belebten Straße befanden, gingen sie schweigend neben einander her, als sie aber das Brandenburger Thor durchschritten hatten, konnte Marie sich doch nicht enthalten, zu fragen:

„Es war also wirklich der Wagen des Prinzen von Waldburg, der das Unheil angerichtet hat? Du hast ihn sogleich erkannt?“

Cilly blieb stehen und legte ihre Hand auf den Arm ihrer Begleiterin, daß diese den Druck fast als einen Schmerz empfand.

„Ich bitte Dich, frage mich nicht und sprich nicht mit mir davon! Wahrhaftig, es ist, als ob jeder ein besonderes Vergnügen darin fände, mich zu quälen.“

Ihre Stimme zitterte von verhaltenem Weinen; Marie aber fühlte sich durch dies unbegreifliche Benehmen endlich im Ernst verletzt und enthielt sich jeder Erwiderung. Nach einer weiteren Wanderung von fünf Minuten schien die Tochter des Generals denn auch zur Erkenntniß ihrer Unart gekommen zu sein. Sie schmiegte sich enger an ihre Begleiterin und sah ihr schmeichelnd ins Gesicht.

„Du mußt mir nicht böse sein, mein Herz,“ bat sie in jenem weichen Kinderton, der ihr in solchen Augenblicken eigen war und dem selbst ein wirklicher Groll kaum hätte widerstehen können. „Ich habe in der letzten halben Stunde so viel dummes häßliches Zeug geschwatzt, daß ich mich schäme, wenn ich nur daran denke. Du wirst Mühe haben, mir zu verzeihen, aber Du wirst es thun, nicht wahr? Es wäre schrecklich, wenn ich nun auch noch eine Einbuße an Deiner Freundschaft erleiden sollte.“

„Das ist eine unnöthige Besorgniß, meine liebe Cilly! Ich weiß ein in der Aufregung gesprochenes Wort recht gut von einer absichtlichen Kränkung zu unterscheiden. Aber wenn es mir gestattet ist, einen leisen Vorwurf auszusprechen, so meine ich, Du hättest meinen Bruder immerhin etwas freundlicher behandeln können.“

Es war doch schon wieder etwas von dem alten Trotz in Cillys Stimme, als sie erwiderte:

„Ich habe mich ja in aller Form bei ihm entschuldigt! Mehr kann ein junges Mädchen einem Herrn gegenüber doch nicht thun! Und bei ihm war es auch etwas anderes als bei Dir! – Er hatte die Absicht, mich zu ärgern und mir wehezuthun, als er sogleich von dem Prinzen zu sprechen anfing, und alle seine nachträglichen Versicherungen können mich nicht mehr vom Gegentheil überzeugen.“

„Aber wie in aller Welt sollte er dazu kommen? Ihr habt Euch, so viel ich weiß, seit seiner Rückkehr ein einziges Mal gesehen, und zu dem Prinzen unterhält er gar keine Beziehungen.“

„Ich habe auch keine Erklärung dafür,“ sagte Cilly, sehr angelegentlich nach der andern Seite blickend, „aber zuweilen genügt ja eine einzige Begegnung, um eine unauslöschliche Abneigung zwischen zwei Menschen zu erzeugen. Befindest Du Dich denn nicht Lothar gegenüber in der nämlichen Lage?“

„O, da möchte ich doch bitten!“ erwiderte Marie mit Lebhaftigkeit. „Von einer unauslöschlichen Abneigung ist – auf meiner Seite wenigstens – gewiß nicht die Rede. Dein Bruder und ich, wir haben vielleicht verschiedene Ansichten über manche Dinge und werden uns darin schwerlich jemals verständigen; aber das hindert mich nicht, seine vortrefflichen Eigenschaften rückhaltlos anzuerkennen.“

„Vergieb, wenn das Beispiel also ein schlecht gewähltes war. Aus Deinem bisherigen Benehmen gegen Lothar konnte ich eine solche Gesinnung ja wirklich nicht errathen. Ich aber habe nun einmal entschieden das Unglück, dem Herrn Zahnarzt zu mißfallen, und es wird mir doch wenigstens gestattet sein, mich gegen seine Spöttereien zu wehren. – Uebrigens – wir sind ja gleich zu Haus – habe ich noch eine große, eine sehr große Bitte auf dem Herzen! Du mußt mir im voraus versprechen, daß Du sie erfüllen wirst, und zwar ohne Wenn und Aber!“

„Da Du gewiß nichts Unmögliches verlangen wirst, sei dies Versprechen hiermit geleistet.“

„Du darfst weder meinen Eltern noch meinen Brüdern oder sonst jemand, der in unserem Hause verkehrt, ein Sterbenswörtchen von dem Vorgefallenen erzählen. Am Ende haben wir ja auch nicht einmal eine so glänzende Rolle dabei gespielt, daß uns an dem nachträglichen Erschrecken der Mama oder an den unvermeidlichen Neckereien Engelberts etwas gelegen sein könnte.“

Das war also der nämliche Wunsch, welchem vorhin schon Wolfgang Ausdruck gegeben hatte. Marie vermochte ihr Erstaunen über diese seltsame Uebereinstimmung nicht ganz zu verbergen.

„Ihr bringt mich fast zu dem Glauben, daß wir ein sträfliches Unrecht begingen, als wir uns umwerfen ließen,“ sagte sie. „Könntest Du es mir übelnehmen, Cilly, wenn ich zu erfahren wünschte, welches Deine eigentlichen Beweggründe für dies Heimlichthun sind?“

„Ich will mich nicht auslachen lassen! Ist das noch nicht Grund genug? – Und wenn ich nun wirklich noch eine andere Ursache hätte, würde es Dir schwer fallen, mir das kleine Opfer zu bringen?“

„Gewiß nicht! – Vermuthlich geschieht es aus Rücksicht für den Prinzen Lamoral, daß Du Deinen Eltern die Heldenthat seines Kutschers verbergen willst.“

Nur zwei Häuser trennten sie von der Villa des Generals. Cilly verlangsamte ihren Schritt, und indem sie das Köpfchen stolz erhob, sagte sie mit einem lebhaften Aufsprühen in den dunkeln Augen: „Ja – da Du es denn doch schon errathen hast! Es geschieht zum guten Theil auch um seinetwillen! Aber ich bitte Dich, daraus keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Heute abend wirst Du erfahren, wie es gemeint war.“

Sie traten in das Haus und konnten sich aus der Begrüßung, die ihnen zu theil wurde, leicht überzeugen, daß man ihretwegen ganz ohne Sorge gewesen war. Cilly bekundete im Kreise der Ihrigen sogleich eine Heiterkeit, welcher niemand anmerkte, daß sie nicht ganz natürlich war, und Marie hielt gewissenhaft das gegebene Versprechen. Keiner im Hause des Generals ahnte etwas von der Lebensgefahr, welcher sie kaum entronnen waren, und von dem unfreiwilligen Besuche, welchen Cilly dem Operationszimmer ihres zahnärztlichen Vetters abgestattet hatte.

[332] Der reich geschmückte Festsaal der Villa und die behaglichen Räume, welche sich unmittelbar an denselben anschlossen, wurden aus Gaskronen, Wandleuchtern und Kandelabern bereits mit einem Meer von Licht überfluthet; aber von den erwarteten Gästen war noch keiner vorgefahren. Bis auf die Generalin, die schon seit geraumer Zeit in einem moosgrünen Sammetkleide mit unendlicher Schleppe umherrauschte, um die Anordnungen an den Büffetts wieder und wieder mit Kennerblicken zu prüfen und hier und da einige auf die leiblichen Bedürfnisse der Gäste bezügliche Anweisungen zu ertheilen, – und bis auf den Assessor, der in seinem Arbeitszimmer über einem Aktenbündel saß, als hätte er von den festlichen Vorbereitungen in seinem Elternhause überhaupt keine Ahnung – befanden sich sämmtliche Mitglieder der Familie noch in ihren Zimmern, mit ihrem Anzug beschäftigt.

Cilly war bei ihren Angehörigen ein wenig dafür verrufen, daß sie mit dem wichtigen Geschäft des Ankleidens trotz aller Hilfe der Zofe niemals rechtzeitig fertig werden könne. Sie hatte um dieser leidigen Gewohnheit willen schon unzählige Neckereien Engelberts über sich ergehen lassen müssen, und vielleicht nur, um ihr für den heutigen Tag eine Wiederholung derselben nach Möglichkeit zu ersparen, beeilte Marie ihren eigenen Anzug so sehr, daß sie noch Zeit genug behielt, auch ihrer Base Beistand zu leisten. Sie selber hatte jede Hilfe abgelehnt, ja, sie hatte trotz alles Zuredens nicht einmal die weitberühmten Frisirkünste von Cillys Jungfer in Anspruch genommen, da sie ihr prächtiges Haar durchaus nicht anders zu tragen wünschte als an jedem sonstigen Tage. Und ein Blick in den Spiegel konnte sie belehren, daß sie recht daran gethan hatte. Die einfache Anordnung der dicken, lichtblonden Zöpfe, in denen einige frische Blumen als einziger Schmuck befestigt waren, stand ihr ohne Zweifel ungleich lieblicher zu Gesicht als irgend ein kunstreicher Aufbau, wie ihn die an der Seine geschulte Phantasie der Mademoiselle Chériette zu erfinden liebte. Und dieselbe anmuthige Einfachheit hatte sie auch in Bezug auf all ihren sonstigen Festschmuck walten lassen. Ein weißes Kleid von schlichtem Faltenwurf, durch eine zarte, schön gezeichnete Stickerei belebt und hier und da mit einer kleinen, duftigen Ranke lebendiger Blumen verziert, überließ den edlen Linien und den weichen Formen ihrer vollkommen ebenmäßigen Gestalt den wesentlich größten Theil der Aufgabe, sich im Wettstreit mit den weiblichen Schönheiten, die man heute erwarten durfte, zu behaupten.

Von kindlicher Freude über das liebliche Bild erfüllt, das ihr der hohe Ankleidespiegel zurückgeworfen hatte, verließ Marie ihr Stübchen, um sich zu dem in demselben Stockwerk gelegenen Zimmer ihrer Base zu begeben. Sie hatte nur den langen Gang zu durchschreiten, um dahin zu gelangen, und sie war so wenig darauf gefaßt gewesen, anderen Personen als etwa einem der Dienstboten zu begegnen, daß ihr ein Ausruf der Ueberraschung entschlüpfte, als sie plötzlich Engelberts schlanke Gestalt wie aus dem Boden gewachsen vor sich stehen sah.

Auch er erschien, in seinem Paradeanzuge stattlicher, glänzender und siegesgewisser als je, und obwohl Marie während der letzten Stunden gar nicht an ihn gedacht hatte, war es ihr doch nun mit einem Mal, als ob sie sich nur für ihn geschmückt hätte und als ob eine Aeußerung des Wohlgefallens aus seinem Munde ihr Lohns genug wäre. Und sie brauchte nicht lange auf eine solche Aeußerung zu warten. Nachdem Engelbert sie eine Sekunde lang mit brennenden Blicken betrachtet hatte, beugte er sich plötzlich nieder und preßte seine Lippen leidenschaftlich heiß auf ihren schönen Arm.

„Marie – meine Herzenskönigin!“ flüsterte er. „Du weißt nicht, Mädchen, wie berauschend schön Du bist!“

Das Lob war unzweideutig; aber es war vielleicht anders, als Marie es ersehnt und erwartet hatte. Sie wich zurück und legte die Hände auf den Rücken, als ob sie damit eine Wiederholung der stürmischen Liebkosung verhindern wollte.

„Du bist unartig, Engelbert,“ sagte sie schmollend. „Würdest Du gegen eine andere junge Dame Eurer Gesellschaft etwas derartiges wagen?“

Aber der Dragoneroffizier ließ sich jetzt nicht mehr so leicht aus der Fassung bringen wie damals im Gewächshause nach dem ersten Mittagessen. Seinen martialischen Schnurrbart zwischen den Fingerspitzen wirbelnd, sagte er mit dem zuversichtlichen Lächeln eines Mannes, der nicht einen Augenblick an die Ernsthaftigkeit des ihm ertheilten Verweises glaubt: „Gewiß, mein Herz – vorausgesetzt natürlich, daß ich ihr so gut wäre wie Dir! – Und nur, weil diese Voraussetzung in das Gebiet der unmöglichen Dinge gehört –“

Marie unterbrach ihn durch eine abwehrende Gebärde.

„Wie soll ich solchen Versicherungen Glauben schenken? Ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß Du gestern irgend einer Cirkuskünstlerin dasselbe gesagt hast?“

Engelbert legte die Linke auf die Brust und nahm eine feierliche Haltung an.

„Haben Cillys Lästerungen mehr Gewicht für Dich als mein Manneswort? Was soll ich thun, Dich von der Aufrichtigkeit meiner Liebe zu überzeugen?“

Seine Worte durchströmten sie mit einer süßen Empfindung des Glückes; aber sie fühlte trotzdem ein leises Bangen unter dem heißen Blick, der so verzehrend auf ihr ruhte. Sie hätte laut aufjubeln mögen in dem Bewußtsein, geliebt zu sein, und doch peinigte es sie, sich mit dem Manne allein zu wissen, in dessen Blute diese leidenschaftliche Liebe loderte. Nur um einen Vorwand zur Flucht zu finden, suchte sie das Gespräch ins Scherzhafte zu wenden.

„Beweise sie mir, indem Du jetzt ganz artig hinuntergehst und indem Du mich künftig nicht mehr mit einer Kammerzofe verwechselst, wenn der Zufall uns abermals auf einem Treppenflur zusammenführen sollte. Das ist doch gewiß ein bescheidenes und leicht zu erfüllendes Verlangen.“

Sie wollte an ihm vorüberhuschen, doch Engelbert vertrat ihr den Weg. Er hatte sie nie schöner gesehen als in diesem duftigen Gesellschaftsgewande.

„Warum mußt Du mir immer unter den Fingern entschlüpfen, wenn sich uns einmal Gelegenheit bietet, ernsthaft mit einander zu reden? Geschieht das nicht ohnedies leider selten genug?“

Schelmisch und doch nicht ohne geheimes Zagen sah sie zu ihm auf.

„Ernsthaft?“ fragte sie. „Hier? Zwischen sechs Thüren, von denen in jedem Augenblick eine aufgehen kann? Nicht nur Deine Geschwister würden Gelegenheit haben, uns zu überraschen, sondern sogar die Dienstboten.“

„Nun, wenn es durchaus nicht sein soll, so zahle mir wenigstens ein Lösegeld dafür, daß ich Dich freigebe! Gieb mir ein Unterpfand, daß Dein Herz nur mir gehört, damit mich nicht die bloße Vorstellung rasend mache, Dich nachher mit anderen plaudern oder gar tanzen zu sehen!“

Eines ernstlichen Widerstands kaum gewärtig, machte er den Versuch, sie wie damals an sich zu ziehen und zu küssen; doch Marie entzog sich ihm sehr entschieden, und ihre Haltung wie ihre Miene ließ ihn nicht im Zweifel über die Aufrichtigkeit ihres Unwillens.

„Nein!“ sagte sie, „nur in Gegenwart Deiner Eltern werde ich Dir das zum zweiten Mal gestatten!“

Sie verschwand in der Thür von Cillys Zimmer, ehe sich Engelbert über eine passende Erwiderung klar geworden war. Er spitzte die Lippen und pfiff leise ein paar Takte aus der Melodie des neuesten Gassenhauers vor sich hin.

„Das war deutlich!“ meinte er, während er die Treppe hinabstieg und langsam die weißen Handschuhe anzog. „Nun – warum auch nicht? Ich für meine Person hätte verteufelt wenig dagegen einzuwenden!“ –

Auch der General stand jetzt bereits in seiner gestickten Uniform und im blinkenden Schmuck seiner vielen Orden inmitten des Empfangszimmers, vollkommen bereit, sich der sauren Pflicht einer liebenswürdigen Bewillkommnung der zahlreichen Gäste zu unterziehen, von denen die ersten nunmehr jeden Augenblick eintreffen konnten.

„Meine theuren Angehörigen lassen mich allem Anschein nach wieder recht hübsch im Stich,“ sagte er, als Engelbert eintrat. „Die Mama ist plötzlich unsichtbar geworden, Cilly ist natürlich noch nicht mit dem Anziehen fertig, und Lothar – hast Du überhaupt etwas von Lothar gesehen?“

„Soll ich meines Bruders Hüter sein, Papa? – Wahrscheinlich brütet er über einem Mord oder einem schweren Diebstahl mit Dietrichen und Brecheisen. Seitdem er sich der Kriminaljustiz in die Arme geworfen hat, ist er für mich so gut wie unsichtbar geworden.“

[333] „Nun, ich werde einen Diener hinaufschicken, um ihn an seine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu erinnern. Uebrigens – auch Dir habe ich noch etwas zu sagen, Engelbert! Du hast neulich auf dem Essen bei Rochlitz den deutlichen Wink sehr rasch vergessen, welchen ich Dir gegeben hatte.“

„Einen Wink, Papa? – Ich weiß wirklich nicht. – Ah, – etwa wegen der kleinen Gräfin Hainried?“

„Du mußt ein schlechtes Gewissen haben, da Du sogleich erräthst, was ich meine. Dein nachlässiges Benehmen gegen die junge Dame streifte in der That beinahe an Unhöflichkeit.“

„Wie genau Du solche Kleinigkeiten doch beobachtest, Papa!“ meinte Engelbert heiter, indem er vor einen Spiegel trat und sich wohlgefällig in allen Muskeln reckte. „Es ist möglich, daß sie mir an jenem Tage nicht recht gefiel. Sie hatte den Schnupfen, und niemand wird im Ernste bestreiten wollen, daß selbst die Venus von Milo mit einem Schnupfen aufhören würde, begehrenswerth zu sein.“

„Das sind Albernheiten, mein lieber Engelbert, und ich deutete Dir schon an jenem Tage an, daß es mir lieb wäre, wenn Du die Sache gerade diesmal von einer etwas ernsteren Seite nähmest. Reckenstein macht kaum noch ein Geheimniß daraus, daß die Reibungen nach unten und oben, die bei seiner knorrigen Natur von vornherein unvermeidlich waren, ihn bereits herzlich amtsmüde gemacht haben, und daß er das Kriegsministerium lieber heute als morgen verließe, wenn nur das Kommando eines Armeecorps frei wäre, das ihm versprochen worden ist. Darüber aber, daß kein anderer als Hainried, der unermüdliche Arbeiter und ausgezeichnete Redner, sein Nachfolger auf dem Ministersessel werden wird, waltet in eingeweihten Kreisen längst nicht mehr der geringste Zweifel.“

Engelbert drehte sich auf dem Absatz herum und schnitt eine drollige Grimasse des Entsetzens.

„Heirathspläne also, Papa? Schauderhaft!“

„So hoch versteigen sich meine Hoffnungen gar nicht! Ehe da vom Heirathen die Rede sein könnte, müßtest Du einem halben Dutzend von Nebenbuhlern den Rang ablaufen, die ihr Rößlein allem Anschein nach besser zu tummeln verstehen als Du.“

„Oho, wenn es nur darauf ankäme! Ich wollte ihnen zwanzig Längen vorgeben und sie doch noch alle mit einander um eine Nase, und zwar um eine recht lange, schlagen. Aber wenn es Dir wirklich Spaß macht, Papa, mich als girrenden Täuberich um dies verschnupfte Täubchen stolzieren zu sehen, so will ich Dir als guter Sohn mit Vergnügen gehorsam sein. Ich werde der Gräfin Hainried auf Tod und Leben den Hof machen, sollten sich auch die beiden Rochlitz darüber grün und gelb ärgern.“

Rasch nach einander rollten draußen die ersten Wagen vor; der General seufzte ein wenig und legte dann sein lebhaft gefärbtes, fast jugendlich frisches Gesicht in die verbindlichsten und liebenswürdigsten Falten. –

In einer Gesellschaft, die zum weitaus größten Theile aus Offizieren und ihren Damen bestand, nahm man es mit der Pünktlichkeit des Erscheinens ziemlich genau. Im Verlauf einer kurzen halben Stunde hatten sich die erhellten Gemächer mit einer sehr glänzenden Versammlung in bunten, blitzenden Uniformen und kostbaren, über Parkett und Teppiche rauschenden Gewändern gefüllt.

Da man unter einander fast durchweg gut bekannt war, herrschte von vornherein eine sehr angeregte Stimmung, das Geräusch einer allgemeinen, lebhaften Unterhaltung schwirrte durch die Säle, und namentlich den heiteren Mienen der Jugend beiderlei Geschlechts war es unschwer anzusehen, daß man sich äußerst vergnügliche Stunden versprach.

Sollte es doch auch eine rechte Tanzgesellschaft werden, bei welcher die junge Welt nicht durch die Marter eines stundenlang ausgedehnten Abendessens zur Verzweiflung gebracht werden würde. Auf den ersten Walzer sollte eine Erfrischungspause folgen, während der an kleinen Tischchen zu verspeisen war, was die aufgestellten Büffetts in verschwenderischer Fülle an auserlesenen Leckerbissen boten. Es war darum natürlich, daß derjenige Kavalier, welchem eine Dame diesen Walzer gewährte, auch ihr Ritter während der Erfrischungspause blieb, und jeder, dem es darum zu thun war, sich die Gunst irgend einer holden Ballelfe zu gewinnen, beeilte sich deshalb, seinen Nebenbuhlern für den bedeutsamen Tanz den Vorrang abzulaufen.

Der Zug gegen Rom. – Frundsbergs und Bourbons Ende. – Erlebnisse eines Leichnams.

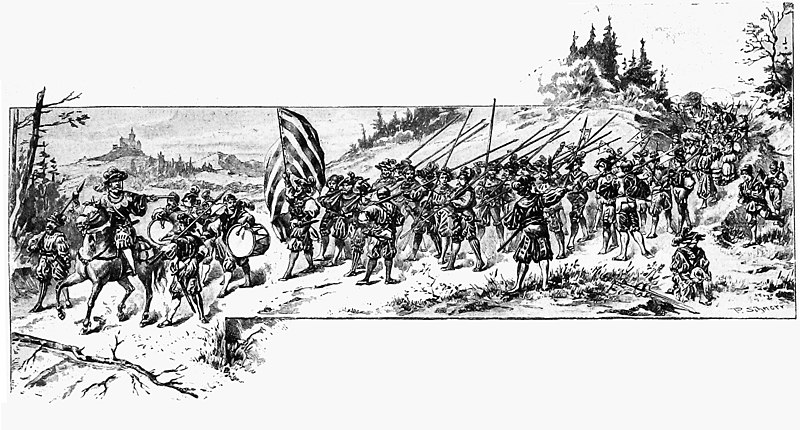

Nicht bunt genug kann man sich den Heereszug denken, welchen Frundsberg nach Italien führte. Zwar es fehlten ihm manche Bestandtheile einer „wohlbestellten Armada“. Es war November; die Südausgänge der Alpen waren von den Feinden wohl verwahrt, und so galt es, in ungünstiger Jahreszeit auf wenig betretenen Wegen über das Gebirge zu kommen, um auf weitem Umweg durch das feindliche Venetien sich mit dem in Mailand bedrängten Bourbon zu vereinigen. Es fehlten also die prunkenden Ritterkompagnien, es fehlte die damals noch überaus schwerfällige Artillerie. Geschütze gedachte Frundsberg in Italien zu erobern oder von dem Kaiser zugewandten Fürsten zu entlehnen.

Aber schon der Landsknechte Aufzug allein mußte den wunderbarsten Anblick gewähren. Vor den größeren Abtheilungen ritten im prachtvollen Harnische, umgeben von Trabanten, die höheren Offiziere – Frundsberg, der Kommandirende, allerdings auf einem bedächtig schreitenden Maulthier. Vor jedem Fähnlein schritt der möglichst in die Farben des Regenbogens gekleidete Fähndrich mit der gewaltigen, „thurmhohen“ Fahne, hinter ihm kamen die Pfeifer und die Trommler mit Trommeln, groß wie Weinfässer, die Hälfte des „Gespiels“ vor den Hakenschützen, die andere Hälfte vor den langen Spießen. An sie schloß sich dann der Haufe der Landsknechte, jeder nach Laune und Umständen bewehrt, mit Sturmhaube, geschlossenem Helm, hohem Filzhut, Federbarett, in ganzen und halben Panzern; manche mit vollem Harnisch bis zum Knie, andere in Lederkollern, Kettenhemden und Kragen, gefältelten, geschlitzten, zerhackten, in grillenhaften Farben durcheinander schillernden Wämsern, mit dem ausschweifendsten Schnitte der Hosen, von den bis zum Knöchel [334] sich bauschenden Pluderhosen bis zu der aufs engste von der Hüfte bis zum Knöchel sich anschmiegenden Reiterhose; wieder andere – was für besonders stutzerhaft galt und auch von Hauptleuten geübt wurde – den einen Strumpf herabgestreift, so daß das eine Bein nackt war. Diese Sitte erregte namentlich am französischen Hofe, wo aus Gründen das Wattiren im Schwange war, weidliches Aufsehen. Dazu kam noch die verschiedenste Tracht der Haare und des Bartes. An Waffen endlich führte jeder, was von Väter Zeiten zu Hause aufgehängt gewesen war oder die Beute früherer Kriege ihm in die Hand gespielt hatte: Federspieße mit buntem Schmucke, lange Spieße mit verschiedenst geformten Spitzen, Hellebarden, Partisanen, schwere Hakenbüchsen, Schlachtschwerter, daneben Kolben, Fausthämmer, die kurzen breiten Landsknechtsdegen, verschieden geformte Dolche. Hinter dem Gewalthaufen endlich folgte der Troß der Weiber und Buden, geführt von einem eigenen Weibel, der außer den Waffen noch einen etwa armlangen „Vergleicher“ zur Schlichtung von Streitigkeiten führte.

Schwer lag der gefährliche Zug auf Frundsbergs Seele. Von seiner Stimmung mag ein Traum zeugen, den er zu Botzen hatte. Er glaubte im Traume seinen vor etlichen Jahren verstorbenen Bruder Adam zu sehen, welcher zu ihm sprach: „Bruder Georg, es ist ein schwerer Zug, Du wirst schwerlich über die Pässe und über die Furthen der Wässer kommen und Du wirst den Haufen führen, daß kaum tausend Mann überbleiben werden.“ Dieses Gesicht hatte er, wie bezeugt, schon früher in gefährlichen Kriegsläuften gehabt. Schon in Trient von Geldnoth bedrängt, stieg er doch muthig am 17. November auf engem, steilem Bergpfad drei deutsche Meilen hinan. Die Rosse und Maulthiere mußten einzeln geführt werden; neben ihm selbst, dem schweren Manne, hielten Landsknechte lange Spieße auf der Seite des Abgrunds als Geländer; er faßte wohl auch einen starken Knecht von hinten am Koller, der ihn zog, während ein anderer schob. So kamen sie auf einem Weg, wo kein Italiener sich eines Feindes versah, auf venetianisches Gebiet. Ein armseliges Bergdorf wurde zu des Feldherrn großem Unwillen als der Republik gehörig alsbald verbrannt wie ein Vorzeichen der bösen Art, welche der Krieg annehmen sollte. Wie ein die Zukunft verhüllender Vorhang lagen die Nebel vor der italischen Ebene, welche am 19. November unweit Brescia, bei Gavardo an der Chiese, erreicht wurde.

Als Karl v. Bourbon das Herannahen Frundsbergs vernahm, tauchte in ihm, welcher nur durch außergewöhnliche Unternehmungen seine innere Unruhe zu betäuben, aus unbefriedigender Stellung und getäuschten Hoffnungen heraus zur Höhe seiner ehrgeizigen Pläne sich emporzuschwingen hoffen konnte, allerdings der kühne Plan auf, Rom selbst zu nehmen. Wenn aber einzelne Zeitgenossen, wie z. B. der Augenzeuge der Plünderung von Rom, Cäsar Grollier, behauptet haben, unter den 18000 Mann, welche Frundsberg schließlich gegen Rom führte, seien 14000 Anhänger der verfluchten lutherischen Sekte und außerdem noch 4000 von besonders teuflischem Hasse gegen den heiligen Vater beseelte Juden gewesen, die Plünderung Roms sei von Anfang an der Zweck des Feldzugs gewesen, so kommt darin lediglich die Stimmung der Päpstlichen nach dem Falle Roms zum Ausdrucke.

In der italienischen Ebene fand Frundsberg die verworrensten Verhältnisse vor. Die verschiedenen kleinen Gewalthaber in stetem Gedränge zwischen dem Kaiser, den Eroberungsgelüsten der Päpste und der Republik Venedig, meinten es mit keinem Theile ehrlich, haßten aber jedenfalls am meisten – und wer wollte es ihnen heute verdenken? – die Fremden von jenseit der Alpen. Wurde hierdurch Frundsbergs Lage schon schwierig, so that in den sumpfigen Niederungen Norditaliens die winterliche Jahreszeit das Uebrige. Der gerade Weg nach Mailand war dem kaiserlichen Feldherrn, der an Bourbons Oberbefehl gewiesen war, durch feindliche Streitkräfte verlegt; die gebotenen Umwege zwangen also zur Ueberschreitung zahlreicher winterlich geschwellter Flüsse, während man im übrigen auf schmale Dammstraßen angewiesen war. Auf diese Umstände baute der Herzog von Urbino mit Giovanni de’ Medici, dem Führer der „schwarzen Banden“, von dessen fast im Jünglingsalter erworbenem Feldherrnruhme die Italiener die Schöpfung einer den deutschen Landsknechten gewachsenen nationalen Wehrkraft erhofften, einen Plan, die Deutschen sicher zu verderben. Der Markgraf von Mantua, von jenen ins Einvernehmen gezogen, lud den bei Borgoforte am Po angelangten Frundsberg, welcher sehr ungehalten war, weder Schiffe noch Brückenmaterial vorzufinden, mit seinen höheren Offizieren zu einem ausgesucht köstlichen Abendessen, indem er zugleich die betrügliche Mittheilung machte, daß der Papst mit dem Kaiser Frieden geschlossen habe. Auch die Knechte wurden reichlich bewirthet. Es sollte, so hatten die Italiener gerechnet, „den Barbaren das letzte Nachtmahl gereicht werden“. Mit Bestimmtheit erwarteten die freundlichen Gastgeber, die Deutschen vom Vornehmsten bis zum Niedrigsten würden sich im Trinken dergestalt übernehmen, daß sie zur Ernüchterung bis spät in den nächsten Tag hinein des Schlafes benöthigen würden. In der Zwischenzeit sollten ihnen alle Brücken über den Po und Mincio, sowie alle Dämme verlegt werden; dann wollte man sie mit Feldschlangen, Büchsen und Hellebarden aufwecken.

Aber die Welschen hatten wohl den Durst der Deutschen, nicht deren Leistungsfähigkeit erkannt. Frundsberg hielt sich, so wohl er es sich auch schmecken ließ, nüchtern und wußte obendrein den ihrer Sache sicheren Italienern noch so geschickt allerhand Andeutungen zu entlocken, daß er sie überlistete. Als die Feinde anrückten, dem deutschen Bären das Fell über die Ohren zu ziehen, war dieser durch einen nächtlichen Gewaltmarsch bereits außer Gefahr und über dem Mincio. Nur die Nachhut vermochten die Italiener noch zu bedrängen; aber als sie auch am Mincio den Deutschen noch keine Ruhe ließen, da richtete Frundsberg selbst die beiden Falkonetlein, welche gerade in dieser Stunde als Geschenk des damals dem Kaiser zugewandten Herzogs Alfons von Ferrara angekommen waren, und die zweite Kugel, welche er den Italienern als Quittung für ihr Abendessen zusandte, zerschmetterte dem Giovanni de’ Medici die Kniescheibe, an welcher Verwundung der junge Kriegsmann, die Hoffnung des damaligen Italiens, fünf Tage später verstarb.

Noch länger als zwei Monate, bis zum 7. Februar 1527, währte es, ehe Bourbon und Frundsberg südlich des Po ihre Vereinigung bewerkstelligen konnten, während welcher Zeit Frundsberg, vom Kaiser anscheinend vergessen, vom Herzog von Ferrara nur widerwillig und durchaus ungenügend mit Geld unterstützt, häufige Kämpfe zu bestehen hatte und das gerechte Verlangen der Knechte nach Sold nur zum kleinsten Theile befriedigen konnte. Inzwischen war Bourbon in Mailand aber auch nicht auf Rosen gebettet gewesen. Nicht aus bösem Willen hatte er gezögert, Frundsberg entgegenzuziehen, vielmehr war der auch ihn drückende völlige Geldmangel es gewesen, der ihm jede planvolle Bewegung unmöglich gemacht hatte. Während die deutschen Landsknechte in Mailand unter Frundsbergs Sohn Melchior, obgleich auch sie keinen Sold zu sehen bekamen, doch noch willig blieben, weigerten sich die Spanier, Mailand überhaupt zu verlassen, ehe sie bei Heller und Pfennig bezahlt wären. In seiner Bedrängniß schritt Bourbon zu den gräulichsten Mitteln; er preßte den Bürgern Mailands, zum Theil unter Anwendung der Folter, ihr letztes Geld aus und schenkte u. a. dem wegen Hochverraths zum Tode verurtheilten Hieronimo Morone in der Nacht vor der angesetzten Hinrichtung das Leben, nachdem der geizige Italiener nicht ohne langes Feilschen, sozusagen angesichts des Richtblocks, sich seufzend bereit erklärt hatte, 20000 Dukaten, aber auch nicht einen Pfennig mehr, zu bezahlen. Nun aber machten die Spanier, denen dieses Aussaugungssystem zusagte, neue Schwierigkeiten, und Bourbon hatte sie noch aufs beweglichste zu bitten, bis sie sich bequemten, wieder von seinen Befehlen Notiz zu nehmen.

Als sich die beiden Feldherren unweit Piacenzas trafen, war eine Streitmacht, wie sie der Kaiser selten beisammen gesehen hatte, 32000 Mann Fußvolk und Reiterei, unter seinen tüchtigsten Generalen vereinigt. Insbesondere war das Heer jetzt auch ausgiebiger mit Feuergewehren versehen, denn Frundsberg hatte nur 1500 Hakenschützen mit sich geführt. Das erste, was der Oberbefehlshaber Karl v. Bourbon nunmehr that, war, den Herzog von Ferrara um weitere Geldunterstützung und namentlich um Geschütz zu ersuchen, aber der entzog seine Person den Bedrängern und hinterließ ihnen den Rath, nur schnurstracks nach Rom zu ziehen und dort an den Anstifter des ganzen Krieges ihre Forderungen zu richten.

Schon zehn Tage nach der Vereinigung beider Heere meuterten die Spanier wieder um Sold, und nun folgte die Katastrophe. Nach langem Hin- und Herverhandeln bewog der über die Anwesenheit des kaiserlichen Heeres an seinen Grenzen erschrockene Papst den auf der Seite des Kaisers kämpfenden Vicekönig von Neapel Lannoy zum [335] Abschlusse eines Waffenstillstandes, ohne daß dieser vorher Bourbons Einwilligung eingeholt hätte, unter Bedingungen, welche auch nicht entfernte Aussicht auf die Befriedigung der Sold heischenden kaiserlichen Knechte gaben. Alsbald entließ der Papst sein Heer, in der Ueberzeugung, daß das kaiserliche Heer ohne Waffengewalt durch Meuterei sich auflösen und so seine Bestandtheile der Vernichtung preisgeben würde. Päpstliche Sendlinge waren es, welche unter die bei schlechtem Wetter, abgerissen, zum Theil ohne Schuhe und ohne Geld zwischen S. Giovanni und Bologna lagernden Kaiserlichen die Nachricht von jenem Waffenstillstand trugen. Alsbald erhoben sich die Spanier. „Wie Bettler,“ schrieen sie, „sollen sie durch den Verrath des Vicekönigs aus Italien verstoßen werden,“ und mit dem aufreizenden Rufe: „Lanz, Lanz (Landsknechte)! Geld, Geld!“ steckten sie schließlich auch die ruhigeren Deutschen an. Brüllend wälzte sich der Haufe nach dem Zelte Bourbons, an dessen Eingang ein ruhegebietender Diener niedergestochen wurde. Aber der Oberfeldherr hatte sich schon zu Frundsberg, seinem „lieben Vater“, geflüchtet und dort unter dem Stroh des Stalls ein Versteck gefunden, nur an seinem Waffengeräth, seinem goldgestickten Waffenrocke, den man anderen Tages im Stadtgräben von S. Giovanni fand, konnten die Rasenden ihre Wuth auslassen.

Da berief Frundsberg am 16. März die Landsknechte zur Gemeinde und redete „mit großem Ernste, beweglich, wie noch nie ein Mensch geredet, daß es einen Stein sollte bewegt haben“, zu ihnen. Aber zum ersten Male hörten die Verwilderten nicht auf die Worte ihres „allzeit lieben Vaters“, ja, einige Wüthende ließen sogar die Spieße gegen ihn nieder. Da drängte sich ob dem Unerhörten Frundsberg das Blut nach dem Kopfe, Kraft und Sprache verließen ihn, und er sank auf eine Trommel, die ein Landsknecht schnell ihm unterstellte. Noch erholte er sich auf kurze Zeit, ohne jedoch die Sprache wieder völlig zu gewinnen; aber als er nach dem mit seinen Hauptleuten genommenen Morgenmahl sich an den Kamin zum Feuer stellte, überfiel Lähmung seine Glieder, und er mußte zu Bett getragen werden. Nun besannen sich die Wüthenden, um so mehr, als der Herzog von Ferrara doch einiges Geld schickte. Frundsbergs kriegerische Laufbahn aber war zu Ende, keine Klage, keine Thräne konnte den bösen Schlagfluß wieder von ihm nehmen. Er verordnete noch Konrad v. Bemmelberg zu seinem Stellvertreter, dann ließ er sich am 22. März nach Ferrara bringen, dessen Herzog auch später, nachdem er aus dem Lager des Kaisers in das der Feinde übergegangen war, ihn mit ritterlicher Freundlichkeit pflegte. Bezeichnend bleibt es, daß Ariost, welcher alle romanischen Helden seiner Zeit im „Rasenden Roland“ geschildert hat, seiner nicht erwähnt. Im Frühjahr 1528 ließ Frundsberg sich weiter nordwärts bringen, um endlich am 12. August desselben Jahres nach Mindelheim zu gelangen und acht Tage später dort zu sterben.

Mit Frundsbergs Erkrankung war Karl von Bourbon auf sich selbst angewiesen; er stand an der Spitze eines Heeres, welches der Kaiser anscheinend vergessen hatte, das daher, wenn der Papst sich nicht zur Abkaufung des Aeußersten bewegen ließ, geradezu gezwungen war, in räuberartiger Weise sich seinen Unterhalt zu verschaffen. Der Feldherr wußte, daß seine Scharen im Felde den Feinden mehr als gewachsen und zu jeder kühnen, abenteuerlichen That, wenn sie nur Beute verhieß, bereit waren; er wußte auch, daß sein und der Offiziere Leben stündlich in Gefahr schwebte, sobald den wilden Gesellen der Mangel wieder auf den Leib rückte oder die Zügel straffer gezogen wurden. So war er denn darauf angewiesen, auf irgend eine große, reiche Beute verheißende Stadt loszugehen, ehe noch das Heer in den fortwährenden Feindseligkeiten mit den schwärmenden Reitern der Liga und dem verzweifelnden Landvolke, dessen Dörfer, Flecken und Höfe tagtäglich hinter den breit daherziehenden Haufen in Rauch aufgingen, allzusehr zusammengeschmolzen war. Die Verhandlungen des Papstes mit dem Vicekönig von Neapel, die immer nur zu Geldversprechungen führten und von seiten des ersteren lediglich dem Zwecke dienen sollten, Bourbons Heer durch ungewisse Hinzögerung zur Auflösung zu bringen, zwangen diesen vollends, dem ungewissen Hin- und Herziehen ein Ende zu machen, auf ein bestimmtes Ziel zuzustreben. Nachdem er einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, Florenz zu überrumpeln und an dieser Stadt ein Exempel zur Warnung des Papstes zu statuiren, eilte er geradeswegs auf Rom zu.

In dieser Stadt war man des Entsetzlichen nicht gewärtig; obgleich der Vicekönig Lannoy von Neapel, als er mit karger Abschlagssumme sich in das Lager Bourbons gewagt hatte, von dort nächtlicher Weile hatte fliehen müssen, um sein Leben vor den wüthenden Knechten zu retten, obgleich ein Bußprediger in härenem Gewande auf den Straßen Roms den Untergang der Stadt prophezeite, hofften Papst und Bürgerschaft immer noch, Karl von Bourbon werde wie einst Attila, vom Schrecken Gottes ergriffen, angesichts der heiligen Stadt umkehren.

Rom bildete damals noch zwei völlig getrennte und besonders befestigte Städte, die „Leoninische Stadt“ mit dem Vatikan und das „Trastevere“ um den Janiculus. Der niedrige Thalgrund zwischen beiden war noch wenig bebaut und lag offen da.

In diese Lücke drang Bourbon mit seinem Heere ein, nachdem er demselben vom Monte Mario aus die herrliche Stadt gezeigt hatte. Er mußte rasch handeln; des Kaisers Schweigen legte er nicht unrichtig als Einwilligung aus; seine Aufforderung zur Uebergabe oder um Durchlaß nach Neapel wurde von beiden Städten kurz abgewiesen, und dabei zogen sich von allen Seiten ligistische Heerscharen heran, dem Papste trotz seines Austritts aus der Liga Beistand zu bringen. Die Werke Roms waren verfallen und schlecht mit Geschütz versehen, die Bürgerschaft als unkriegerisch bekannt. In der Abenddämmerung des 5. Mai 1527, versammelte Bourbon in dem düsteren gothischen Gewölbe der Kirche zu S. Onofrio die Obristen, Hauptleute, Fähndriche und Doppelsöldner und kündigte ihnen seinen Entschluß an, die Stadt mit stürmender Hand zu nehmen, da eine Beschießung nicht thunlich sei, hätten sie ja doch das Geschütz auf ihrem Zuge längst dahintengelassen. Die gleichzeitigen romanischen Chronisten lassen ihn eine Rede im Stile der alten römischen Imperatoren oder vielmehr in dem eines Livius halten; die deutschen Berichte wissen nur vom Tagesbefehl für das Unternehmen zu berichten. Aber im Innersten tief bewegt mag der heimathlose, jetzt noch mit dem Bann belegte Fürst in dieser Stunde gewesen sein. Er versprach den Knechten, im Sturm voranzugehen. Die Deutschen lehnten dies Anerbieten ab, die Spanier ließen ihm den Vortritt auf der Todesbahn.

Die in der Stadt hatten die Nacht über, so gut es in der Eile ging, geschanzt und die Werke ausgebessert. In der nebligen Morgenfrühe des 6. Mai begann der Sturm an verschiedenen Stellen. Karl von Bourbon, in glänzender Rüstung den Spaniern voranschreitend, ward, als er eben eine von ihm selbst angelegte Sturmleiter hinaufklomm, von einem römischen Schützen trotz des Nebels bemerkt, und im nächsten Augenblick stürzte er, getroffen von zweilöthiger Kugel da, wo Schenkel und Unterleib sich zusammenschließen, zurück. Noch wird die Stelle, wo er gefallen ist, bei der Villa Barberini gezeigt. Er selbst ließ sich in die nahe Kapelle des Campo santo tragen, wo er einige Stunden später starb. Die Kunde seines Falles hatte nur die Wirkung, die Stürmenden zur äußersten Wuth zu reizen, und bald darauf gelang es den Deutschen, bei S. Spirito die Mauer zu übersteigen. Niklas Seidensticker, Hauptmann und Profoß, war der erste, welcher auf der Mauerkrone stand und mit seinem mächtigen Zweihänder die Vertheidiger von den Brustwehren trieb. Wenige Stunden nach Bourbons Tode war Rom in den Händen der Kaiserlichen.

Von den gräßlichen Scenen der Plünderung, welche dem Sturme folgten, von der Belagerung des Papstes in der Engelsburg, seinem Entweichen nach geschlossenem Vergleich, von den furchtbaren Leiden der Stadt unter der Herrschaft der zuchtlosen Horden durch das ganze Jahr 1527, von den blutigen Aufständen der letzteren gegen ihre Hauptleute können wir hier nicht erzählen. Es genüge die Bemerkung, daß alle gleichzeitigen Schriftsteller zugeben, die Deutschen, so roh und wild sie sich zeigten, seien an Geld- und Blutdurst sowie an Grausamkeit und wilden Begierden von den Spaniern weit in Schatten gestellt worden. Endlich, im Februar des Jahres 1528, zogen die Deutschen aus der „stinkenden Mördergrube“, noch 5000 Mann stark, nach Neapel, wobei sie unterwegs, allen Lebensunterhaltes baar, noch die Stadt Narni erstürmten und plünderten. Etwa 1500 kamen Ende des folgenden Jahres noch nach Deutschland zurück.

Etwas später erst folgte, von der größeren Beute beschwert, der Ueberrest der Spanier. Es umgiebt selbst diese blutigen Scharen mit dem Abglanze kriegerischen Heldenthums, daß sie bei ihrem Abzuge des todten Feldherrn nicht vergaßen. Seine [336] einbalsamirte Leiche hatte bis dahin in der sixtinischen Kapelle gestanden. Nach dem Abzuge der Seinen wäre sie jedenfalls schimpflich von dort entfernt worden. Als kostbare Bürde führten sie daher den Leichnam mit sich nach der Felsenfeste von Gaeta. Dort, in der kleinen Kapelle am Eingang der Citadelle, errichteten sie dem todten Feldherrn von ihrer Beute ein prächtiges Grabmal. Den künstlich gemeißelten Grabstein bedeckte ein goldenes Tuch mit dem Wappen der Bourbons, jedoch ohne den französischen Orden des h. Michael und das goldene Vließ. Darüber hing eine Fahne von gelbem Taffet, mit schwarzen und weißen Streifen, geflügelten, Flammenschwerter tragenden Hirschen und den Worten „Espérance, Espérance“ (Hoffnung) bestickt.