Die Gartenlaube (1860)/Heft 16

[241]

| No. 16. | 1860. |

(Fortsetzung.)

An einem Abend im Hochsommer saß Rudolph auf dem Sopha unweit des geöffneten Fensters, durch welches die laue, duftige Luft in das halb dämmrig gewordene Zimmer drang. Er hatte Anna so eben wieder von der Mutter erzählt und dann aus einem hervorgesuchten Notenhefte ihr ein Lied bezeichnet, das sie stets mit Vorliebe gesungen hatte. Das Mädchen, das in der letzten Zeit ungemein rasch über das Kindermaß hinausgewachsen war, saß jetzt am Piano, um das Lied mit noch etwas unsicheren Fingern zusammen zu suchen. Es gelang wider Erwarten, und schüchtern setzte sie dann auch mit der Stimme ein, aus deren Tone Rudolph den Gesang Theresens an sein Herz dringen fühlte. „Du hast Deine Sache gut gemacht, Anna!“ rief er. „Wiederhole die Strophe … mich verlangt, sie nochmal zu hören.“

Sicherer begann jetzt die kleine Tänzerin wieder, und die einfache Melodie klang recht wehmüthig ernst durch die Dämmerung.

Ungehört von ihr und von dem Zuhörer hatte sich die im Rücken Beider befindliche Thüre geöffnet, und geräuschlos war eine Frauengestalt eingetreten, deren Umrisse das Zwielicht nur schwach erkennen ließ.

Jetzt endete das Lied; Anna schlug mächtig den Schluß-Accord an und während er verhallte, saß Rudolph, die Hand vor die Augen gedrückt, wie träumend in dem Sopha zurückgelehnt. Halblaut und fast unbewußt sprach er die Schlußzeilen des Liedes nach:

Viel Pfade zieh’n bergauf, thalab,

Sie münden all’ im stillen Grab:

Darin zu ruhn ist Schlafengehn …

„Und das Erwachen – Wiedersehn!“ schloß, ihn unterbrechend, die eingetretene Frauengestalt mit leiser, vor innerer Bewegung zitternder Stimme.

Entsetzt sprang Rudolph auf und starrte, keines Wortes mächtig, die vor ihm Stehende an. Es war eine hohe, schlanke Erscheinung, in ein unansehnliches dunkles Gewand gehüllt – von dem Antlitz war nichts erkennbar, als dessen todtenhafte Blässe, durch reiches, nur nachlässig geordnetes Haar von tiefstem Schwarz noch greller hervorgehoben.

Auch Anna flog herbei und schmiegte sich erschreckt an den Vater.

„Du erkennst mich nicht mehr,“ sagte die Frau … „ach, ich verarge es Dir nicht – aber ich, ich erkenne Dich wieder! Du bist mein Rudolph noch – das ist noch die liebe freundliche Wohnung, in der wir so glücklich waren …“

„Therese …“ stammelte Rudolph vernichtet … er erkannte die Unglückselige, aber er vermochte ihr plötzliches Erscheinen nicht zu begreifen – in einem entsetzlichen Moment zog blitzgleich Alles, was sich daran knüpfen mußte, an ihm vorüber … die Gedanken begannen ihm zu kreisen … wüthender als je riß plötzlich der lang verbannt gewesene Schmerz an den Nerven des Kopfs …

„Und dies hier …“ fuhr Therese fort … „ist dies …? O mein Gott rede, daß ich das unsägliche Glück glauben lerne … das ist Anna, mein süßes Kind? – O komm’ an mein Herz, mein Kleinod! Komm in die Arme Deiner Mutter, die Dich so lang entbehren mußte! O bringt mir Licht, daß ich mich überzeuge – Licht, daß ich Deine holden Züge sehe und Dich wieder erkenne, wie mein Herz Dich kennt trotz der Dunkelheit …“

Erschreckt wich Anna vor der eingedrungenen Unbekannten zurück, als sie sich ihr näherte. Ihre Klugheit ließ sie den Ruf nach Licht zur Ausflucht benutzen – sie eilte an den Tisch und hatte im Augenblick die schon bereit stehenden Kerzen angezündet.

Unwillkommene Klarheit lag auf der Gruppe, die mit so verschiedenen Gefühlen sich gegenüber stand.

„Sie ist’s! Es ist mein Kind!“ rief Therese und wankte mit ausgebreiteten Armen auf Anna zu – aber die Erschütterung ihres Wesens war zu stark – mit einem tiefen Seufzer brach sie in das Sopha zusammen.

Rudolph war noch immer wie versteinert.

„O wie danke ich Dir diese edle Liebe und Ausdauer!“ rief Therese wieder, indem sie den Blick ermattet in dem angenehm geschmückten Zimmer umhergleiten ließ. „Sie hat Alles bewahrt! Ich finde Alles wieder, wie ich es verließ! … Aber schweige nicht so, Rudolph … Sage auch Du mir, daß Dein Herz mich willkommen heißt! Sage mir’s zum Troste … ach, ich habe ja so viel, so unaussprechlich gelitten!“

Rudolph rang mit sich selbst – das Wort des Willkommens wollte nicht aus seinem Herzen, und das entscheidende der Wahrheit wagte er nicht auszusprechen. „Therese,“ stammelte er endlich … „Du hier … jetzt … in solcher Weise … ich begreife nicht … Anna, was stehst Du so fern? Begrüße diese Frau – es ist Deine Mutter!“

Anna hatte bis zu diesem Augenblick der Unbekannten gegenüber gestanden; sie ahnte die Wahrheit – das Herz krampfte sich ihr zusammen bei dem erschütternden Anblick derer, die sie geboren – mit hochfliegender Brust, die Hände fest davor in einander geklammert, [242] horchte sie der Entscheidung – jetzt nach dieser Rede des Vaters war kein Zweifel mehr! Die unglückliche Mutter, die sie unbekannt in ihrem Leiden geliebt, die das stete Ziel ihrer geheimen Sehnsucht gewesen, sie stand vor ihr – ihre ganze Seele flog der rührenden blassen Leidensgestalt entgegen – mit dem Aufschrei: „Mutter – meine Mutter!“ stürzte sie zu ihren Füßen hin und verbarg schluchzend das Gesicht in ihrem Schooße.

Therese zog sie zu sich empor und überdeckte sie mit glühenden, athemlosen Küssen. „O keine Worte mehr,“ rief auch sie unter stürzenden Thränen, „an diesem Herzen fühle ich, daß ich willkommen bin!“

Eine Secunde lang waltete Schweigen im Zimmer; draußen wurde die Hausglocke gezogen und tönte gellend in die unheimliche Stille.

„Verzeih’ mir, Rudolph,“ sagte Therese jetzt, „verzeihe meiner Ungeduld, Euch wieder zu sehen, daß ich Dich so plötzlich überfallen habe. Mein Erscheinen hat Dich erschreckt … ach, ich weiß ja wohl, daß ich nicht mehr jene Therese bin, die Du einst die Deinige nanntest – aber Du kannst Dir denken, was in mir vorging, als ich durch ein entsetzliches Ereigniß meine Besinnung wieder erhielt, – als ich mich an jenem entsetzlichen Orte erkannte, – als es mir zu entfliehen gelang! Hätte ich zögern können, zu Dir zu eilen? Verzeihe mir um meiner Leiden willen – nach so langer Zeit wieder laß mich am Schlage Deines Herzens fühlen, daß Du mir meine Stelle darin bewahrt hast … .“ Sie ging auf Rudolph zu und breitete die Arme aus, ihm an die Brust zu sinken … er vermochte in der Qual, die ihn durchtobte, nur wieder ihren Namen zu stammeln.

Da öffnete sich die Thüre; in dem Spalt wurde der Kopf des Dienstmädchens sichtbar, das in gleichgültigem Tone rief: „Der Herr Rath und Fräulein Anna möchten in’s Wohnzimmer kommen. Die Frau Räthin ist nach Hause gekommen.“

Therese taumelte in das Sopha zurück … Sie war noch bleicher geworden und ihr Auge starrte erschreckend. „Wer?“ lallte sie, „habe ich recht gehört? … Rudolph … es ist noch jemand in Deinem Hause, die diesen Namen trägt …? O nun, nun begreif’ ich Alles! Nun weiß ich, warum kein armes Wort des Grußes von Deinen Lippen will! Ich war lebend eine Todte für Dich – ich bin auch in Deinem Herzen gestorben!“

Das Wort der bittersten Enttäuschung war ausgesprochen – es war der heftigste Schlag des Gewitters, das auf Rudolphs Seele lag; er befreite sie und gab ihm die Fähigkeit des Denkens und Handelns zurück. Tief aufathmend, aber gefaßt, wendete er sich Theresen zu, um zu begütigen und zu erklären.

Ihr Entgegentreten verhinderte ihn daran. Sie hatte sich gesammelt und stand in würdiger Haltung vor ihm. „Verzeihen Sie, mein Herr,“ sagte sie mit gewaltsamer Ruhe, „ich hatte vergessen, daß über meiner Abwesenheit, die mir ein Augenblick geschienen, Jahre vergangen sind … ich habe keine Rechte mehr an Sie!“

„Therese,“ rief Rudolph innig, „nicht diesen Ton! Ich schwöre Dir …“

„Beschwören Sie nichts, mein Herr,“ erwiderte sie, „ich habe erfahren, was Eide bedeuten! – Kein Wort mehr … ich würde meiner Würde damit vergeben. Leben Sie wohl und verzeihen Sie mein Eindringen in ein Haus, worin keine Stelle mehr ist für mich. Ich bestrafe mich selbst für meine Uebereilung, indem ich es schweigend verlasse und nicht einmal zu wissen begehre, wer mich verdrängt hat.“ Sie machte einen Schritt gegen die Thüre zu, als dieselbe aufging und Amalie, über das lange Ausbleiben der Ihrigen befremdet, eintrat.

Therese erkannte die Jugendfreundin augenblicklich; ebenso schnell errieth und durchschaute sie den Zusammenhang. „Du bist’s?“ rief sie. „Dich treff’ ich hier? O, nun weiß ich Alles! Nun seh’ ich, Du hast den Dank abgetragen für alle Liebe, die ich zu Dir trug von Jugend auf! Freilich, Dir mußte es leicht werden, mich zu verdrängen – im Bunde mit meinem eigenen Andenken hast Du Dich in ein treues Herz geschlichen, und mich daraus verdrängt –“

Die peinliche Scene lähmte alle Betheiligten. Auf Amalien hatte Theresens plötzliches Erscheinen seine erschütternde Wirkung nicht verfehlt, aber auch bei diesem gefährlichen Anlaß bestand ihr klarer und verständiger Geist die Probe. In dem Bewußtsein, daß sie sich auch nicht die leiseste unreine Regung vorzuwerfen hatte, sammelte sie sich schnell und erwiderte gelassen: „Therese, so sehr Dein Erscheinen die Verhältnisse dieses Hauses verwickeln mag – ich begrüße Dich im Leben und in der Genesung mit jener wahren Liebe, die stets für Dich in meinem Herzen war … ich begreife Dein Leiden, Deinen Schmerz … ich fühle ihn mit und verzeihe Dir Deine Vorwürfe. Blick’ um Dich, sieh auf Gatten und Tochter … das ist meine Antwort.“

„Ich fühle, daß ich kein Recht habe, Jemand Vorwürfe zu machen,“ entgegnete Therese mit eisiger Kälte, „darum will ich Sie auch von dem Vorwurfe meiner Gegenwart befreien.“

Rudolph war in das Sopha gesunken, Amalie trat neben ihn – sie fühlte bei seinem Anblick nur zu gut, daß es doppelt galt, ihre Aufgabe bei ihm zu erfüllen. Therese schritt der Thüre zu; Anna, an ihren Arm gehängt, folgte zögernd.

„Anna!“ rief Rudolph schmerzlich, als er es bemerkte. „Wo willst Du hin?“

Hoch aufgerichtet trat Therese vor das Mädchen, als wollte sie dasselbe schützen und verdecken … „Alles habt Ihr der Verlassenen und Verstoßenen geraubt – freut Euch des Besitzes, auf den ich verzichte, aber was mein ist vor Gott und Welt, mein Kind, sollt ihr mir nicht entreißen.“

Anna stellte sich neben sie; der Trotz ihres Wesens brach aus ihrer ganzen Haltung hervor – sie war ganz das Bild der Mutter im Kleinen, sie gehörte offenbar zu ihr, sie hatte das empfunden und gewählt und schien entschlossen, sich ebenfalls zur Wehre zu setzen. „Ich gehe mit meiner Mutter,“ rief sie – und stand, hastig von dieser fortgezogen, an der Thüre.

Dort wandte sie sich, blickte mit vorstürzenden Thränen nach dem Vater und Amalien und flog in deren ihr weit entgegen gebreitete Arme. Einen heißen Kuß drückte sie auf die Lippen des Vaters und auf Amaliens Wangen – dann riß sie sich los, eilte der Mutter zu und war mit ihr verschwunden.

Die Zurückbleibenden fanden keine Worte, das Vorgefallene zu besprechen. Rudolph’s bis zur gänzlichen Betäubung gesteigertes Kopfleiden machte es unerläßlich, ihn sogleich zur Ruhe zu bringen. Die Nacht verging unter schweren Sorgen, und noch der Morgen traf Amalien schlaflos und leidend, aber gefaßt neben dem Lager des Leidenden.

Das Wiedererscheinen Theresens, ihre unerwartete Heilung konnten nicht verfehlen, allgemeines Aufsehen zu erregen. Die nächsten Tage brachten die Erklärung des fast wunderbaren Ereignisses.

In dem Irrenhause zu Wallhof war nächtlicher Weile ein Brand ausgebrochen und hatte in dem vielfach aus Holz gefügten Gebäude so ungeheuer rasch überhand genommen, daß es nach wenigen Stunden nur ein Trümmerhaufen war, und nicht einmal alle darin verwahrten Kranken gerettet werden konnten. Mehrere wurden verbrannt aufgefunden, Andere vermißt, und es war ungewiß, ob auch sie den Tod in den Flammen gefunden, oder ob sie diesem und dem Irrenhause durch die Flucht entkommen waren.

Theresens Zelle hatte sich in dem obern Stockwerke etwas abseits befunden, um ihr die Aussicht über die schönen Baumgruppen des Gartens zu gewähren, an denen sie manchmal ein Gefallen zu zeigen schien. In der durch den Brand entstandenen gräßlichen Verwirrung war sie in der entlegenen Zelle von den Wärtern und Aufsehern vergessen worden, und als man sich ihrer erinnerte, war es bereits nicht mehr möglich, durch die brennenden und einstürzenden Gänge zu ihr vorzudringen. Schlaflos in dem dunklen Gemache sitzend, sah sie dasselbe von den herandringenden Flammen allmählich immer heller und heller erleuchtet, ohne daß sie dadurch aus ihrem stumpfen Brüten aufgeweckt worden wäre. Endlich wurde die Helle blendend, die Hitze des Brandes machte sich bereits fühlbar, und nun erst begann in ihr eine Ahnung der Gefahr, in der sie schwebte, instinctmäßig aufzudämmern. Sie stand auf, bewegte sich gegen die Thüre, und als sie dieselbe verschlossen fand, taumelte sie mit wildem Aufschrei zurück und gegen das Fenster hin. Nun bemerkte sie den massenhaft durch die Ritzen und Fugen hereinqualmenden Rauch, hörte über sich das Krachen der einstürzenden Dachbalken, das wilde Geprassel der entfesselten Flammen und begriff mit einem Male, wie durch einen Blitzschlag, was vorging.

Es war gewissermaßen die Fortsetzung jener Nacht, welche sie [243] in ihren bisherigen Zustand versetzt hatte, und wie dort der Anblick des Feuertodes ihr die Sinne zerrüttete, so war es die unmittelbare Nähe desselben Schreckbildes, die das Band ihres Geistes gewaltsam abriß und ihr das Bewußtsein wiedergab.

Der erste vernünftige Gedanke war ihr Gatte, ihr Kind. Sie sah und hörte nichts von Beiden; sie rief – keine Stimme antwortete. Sie begriff nicht, wo sie sich befand und wie sie dahin gekommen war. Auch war ihr nicht viel Zeit zur Ueberlegung vergönnt; Unter und über ihr begannen bereits die Wirkungen des Feuers immer sichtbarer zu werden, und wenn sie nicht lebend die Beute der Flammen werden wollte, blieb ihr kein anderer Ausweg, als durch das Fenster. Mit der Riesenkraft der Verzweiflung rüttelte sie an demselben, bis die Vernagelung brach; von der Todesangst gehetzt, schwang sie sich hinauf und sprang, obwohl vor dem Abgrunde schaudernd, in die Tiefe. Glücklicherweise wurde die Heftigkeit des Falles durch die unten befindliche weiche Erde von Gartenbeeten gemildert, so daß sie unverletzt den Boden erreichte.

Der Lärm und das Geschrei der Löschenden, der Aufruhr des ganzen Hauses gestattete ihr, unbemerkt in dessen untere Räume zu gelangen und von dort einen Ausweg zu suchen. Um sich her sah sie mehrere ihrer bisherigen Leidensgenossen, die von den Wärtern fortgeführt, manchmal auch gewaltsam fortgeschleppt wurden – bei ihrem Anblick ward ihr auf einmal klar, wo sie sich befand, und in welchem Zustande sie bisher gelebt hatte. Zwischen dem gegenwärtigen Augenblicke aber und jenem, der sie in diesen Zustand gestürzt hatte, war für ihren Geist ein Zwischenraum nicht unterscheidbar. Es konnten ihrem Gefühle nach höchstens Tage sein, daß sie von den Ihrigen getrennt war, und sie pries Gott aus tiefster Seele, daß er das schreckliche Uebel, wenn auch durch ein nicht minder schreckliches Heilmittel, von ihr genommen und sie dem Leben, der Besinnung wiedergegeben hatte.

Trotz ihrer Schwäche und ihrer durch das Erlebte gesteigerten Abspannung dachte sie nicht daran, sich den Aufsehern des Hauses zu zeigen – ihr erster und einziger Wunsch war, die Ihrigen wiederzusehen. Dem brennenden Hause entronnen, wanderte sie rastlos auf dem ihr aus früherer Zeit im Allgemeinen bekannten Wege nach der Stadt zu. Sie wußte, daß dieselbe nur wenige Stunden entfernt sein konnte – so lange, hoffte sie, würden ihre Kräfte wohl ausreichen, und dann …. mit einem Meere von Entzücken überschauerte sie der Gedanke! … dann – in ihrem Hause, am Herzen ihres Mannes, beim Lächeln ihres Kindes, jedem Glücke zurückgegeben, dachte sie bald die entsetzliche Zeit zu vergessen, die schon jetzt wie ein verworrener, nur halbverständlicher Traum hinter ihr lag.

So erreichte sie beim Morgengrauen die Stadt und wurde nun bald durch die sonderbaren Seitenblicke, mit welchen die einzeln vorübergehenden Arbeiter oder Landleute sie musterten, daran erinnert, daß ihr Aeußeres sich wohl in einem Zustande befinden mochte, der es nicht räthlich machte, die Stadt unvorbereitet zu betreten. Die Fensterscheiben eines Landhauses vor den Thoren dienten ihr zum Spiegel; sie fuhr zurück, erschreckt von ihrem Aussehen, wie von der Zerrüttung ihrer Kleider. Es wurde ihr klar, daß sie, ohne aufzufallen, so nicht in die Stadt gelangen konnte. Sie mußte befürchten, daß ihr Hindernisse entgegengestellt würden, und so entschloß sie sich, den Abend abzuwarten und unter dem Schutze der Dämmerung unbeanstandet ihre Wohnung zu erreichen.

In einem dichten, unweit der Stadt gelegenen Wäldchen brachte sie den Tag in fieberhafter Erwartung zu, ohne Nahrung, als die, welche sie aus ihrem sehnsüchtigen Herzen schöpfte – ohne andere Stärkung, als einen tiefen Schlummer, in welchen allgemach die Natur sie wider ihren Willen versenkte. Ungemein gekräftigt und beruhigt, erwachte sie, als die Sonne bereits zu sinken begann. Noch wenige kurze Viertelstunden, und sie durfte sich unbesorgt auf den Weg machen. Nachdem sie, so gut es möglich war, ihr Haar und ihren Anzug geordnet, trat sie in das Thor und schlüpfte durch die ihr nicht fremden Hintergäßchen an den dunklen Wänden hin bis an den Platz, wo sie ihre Wohnung wußte. Unbeachtet gelangte sie bis dahin; unangehalten betrat sie das Haus und die zufällig offen stehende Wohnung.

... Als sie es, ihrer schönen Hoffnungen beraubt, am Arme ihrer Tochter schwankenden Schrittes wieder verließ, hatte sie keine bestimmte Vorstellung dessen, was sie thun wollte – sie wollte nur fort, so weit als möglich fort! Hätte sie nicht am Arme die Hand des Kindes gefühlt, nicht seine Stimme gehört, sie wäre in Versuchung gewesen, sich in die Zelle und ihre dumpfe Bewußtlosigkeit zurück zu sehnen – so grenzenlos elend fühlte sie sich. Anna mußte für sie denken und sie dachte für sie, denn in ihrem Innern war eine jener ungeheueren Umgestaltungen vorgegangen, welche oft in einem Momente den Knaben zum Jüngling, das Mädchen zur Jungfrau machen. Von ihr geleitet, suchten und fanden sie Unterkommen in einem nahen Gasthause und reisten vor Tagesanbruch in Theresens Heimath ab, wo nach Anna’s Bestätigung Theresens Vater noch am Leben war.

Um dem Greise und sich eine Scene des Wiedersehens zu ersparen, wie sie solche bereits erlebt hatte, schrieb ihm Therese von einer der letzten Stationen aus, theilte ihm das Vorgefallene mit und zeigte ihre Ankunft an. Sie wurde mit schmerzlicher Freude aufgenommen – denn das Haus des alten Mannes war einsam geworden durch den Tod seiner Frau, welche wenige Wochen zuvor dahin gegangen war, ohne den Trost, ihre Tochter der Welt wiedergegeben zu wissen. In der wie vom Tode erstandenen, ihm wie neugeborenen Tochter, in dem lieblichen Enkelkinde schlossen sich für den Rest seines Lebens noch zwei Spätrosen auf, deren Anblick ihn verjüngte und die bittere Beigabe vergessen machte, mit der ihr Blühen erkauft ward.

Umgeben und getragen von der Liebe des Vaters und Anna’s, trat auch in Theresens stürmisch fluthendem Gemüth nach und nach die Ruhe der Ergebung ein; sie fand sich in die neue, ungewohnte Lage zurecht und begann das Vorgefallene, Rudolphs Entschluß, seine Verbindung mit Amalien und die Gründe zu Beidem mit kälterem Blute zu betrachten und zu würdigen – aber in der Tiefe ihres Gemüths grub sich eine haßerfüllte Bitterkeit immer fester ein, je mehr sie äußerlich bemüht war, dieselbe zu verbergen. Den milderndsten Eindruck machte Anna auf sie, als sie nach und nach die vortreffliche liebevolle Pflege und Erziehung erkannte, die das Mädchen erhalten hatte, und als sie aus dessen Erzählungen erfuhr, daß ihr Name und ihr Gedächtniß in dem Hause niemals vergessen worden war. Sie schrieb in ihrer Vorstellung das Alles Rudolph und seinem überwiegenden Einflüsse zu, mit ihm waren daher ihre Gedanken in der Stille zur Versöhnung geneigt – aber bei der bloßen Erinnerung an Amalien wallte ihr Innerstes mit einer Heftigkeit auf, die jede Ahnung von Annäherung mit Abscheu von sich wies.

Auch aus Rudolphs Hause war das Glück entflohen, um nicht wiederzukehren – es war wie ein blitzgetroffener Baum; die verschont gebliebenen äußeren Zweige trieben und keimten noch, aber die stolze Krone, das Herz des Stammes, war gebrochen. Ueber die ersten peinlichen Tage und Wochen nach dem Vorgefallenen half Rudolphs Krankheit hinweg, die jede Erörterung unter den Gatten unmöglich machte. Während dessen hatte Amalie Zeit, sich die Lage und deren Pflichten vollkommen deutlich zu machen; sie rief sich das klare Recht ihrer Stellung lebendig vor die Seele und war entschlossen, es behauptend bei Rudolph auszuharren. Sie hatte das Gesetz für sich, und mit dem Gesetze die mächtige Stimme ihres Innern, daß nicht sie es so geleitet hatte, wie es gekommen war. Es war eine dunkle Fügung des Himmels; sie lebte der Ueberzeugung, daß er auch lösen werde, was er zu verwirren für gut befunden.

Das Einzige, was sie beängstigte, war der Zweifel über den Eindruck, welchen die erschütternden Ereignisse auf Rudolph hervorgebracht hatten, und den sie nur unsicher zu erkennen vermochte. In den Zwischenräumen, in welchen seine Fieberphantasien nachließen, lag er erschöpft und todesmatt mit geschlossenen Augen da, als wisse und empfinde er auch jetzt noch nicht, was um ihn und mit ihm vorgehe. In diesem Zustande war also über die Zustände seines Innern um so weniger etwas zu erfahren, als sie die kargen Momente der Erholung nicht stören und ihn schonen wollte. Aber auch die wirren Reden und Ausrufungen während der Fieberanfälle gaben keinen Grund zu bestimmten Vermuthungen; es hatte sogar den Anschein, als sei ihm auch während derselben ein Rest von Besinnung geblieben, vermöge dessen er Amaliens Anwesenheit erkannte und vor ihr zu verbergen suchte, was in ihm vorging. Eine dunkle Ahnung davon schauerte durch das Herz seiner Pflegerin und lehnte sich unwillig gegen die kalte Regel auf, die der Verstand vorschreiben wollte.

Rudolph genas; noch einmal widerstand die kräftig angelegte Natur den mörderischen Schlägen, womit das Leben auf sie eindrang; [244] die erschütterten Nerven spannten sich noch einmal zu dem lange verweigerten Dienste. Aber die Genesung war nur eine körperliche; die Heiterkeit des Geistes, die ihn in den letzten Zeiten durchströmt und gehoben hatte, war dahin – verwischt, wie der Flügelstaub des Schmetterlings, den eine rohe Hand auch nur eine Secunde lang gefaßt hielt. Auch für den Riß, der sich zwischen den beiden Gatten gebildet hatte, gab es keine Heilung mehr.

Vergebens war Amaliens redlichstes Bemühen, durch immer gleiche Milde und Sicherheit das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen, ihre Thätigkeit fand keine Erwiderung an Rudolph, der nicht unfreundlich, aber verschlossen und düster neben ihr dahinging. Er kämpfte mit sich selbst, Amaliens wohlwollenden, herzlichen Ton zu erwidern, er machte sich Vorwürfe, daß er es nicht vermochte; er zürnte über sich selbst wegen des offenbaren Unrechts, das er dadurch gegen sie beging – aber er konnte nicht anders. Theresens Stimme klang ihm an’s Ohr, wenn er wie sonst zu ihr reden wollte; Theresens Gestalt trat wie zürnend und abwehrend vor ihn, wenn er sich ihr nähern wollte – sein Herz war getheilt, und der Verstand scheute sich, den Zwiespalt zu heben, der ihn zu verwirren drohte.

Die zwischen Beiden entstandene Leere war um so fühlbarer, als auch die durch Anna’s Verlust gebildete unersetzliche Lücke sich täglich und stündlich in schmerzlichen Erinnerungen geltend machte. Amalie hatte das Kind wie ein eigenes geliebt; auch ihr fehlte das liebenswürdige Kind überall, aber sie ertrug die Trennung um Theresens willen; wußte sie doch, daß es ihr nun Alles sein mußte, daß es wohl das einzige Band war, sie wieder mit dem Leben zu vereinen. Rudolphs Empfindung dagegen war die entgegengesetzte: er fand es von Tag zu Tag unerträglicher, sein Kind entbehren zu müssen, er rechtete mit sich selbst darüber, daß es so war; er dachte nach, ob es denn nicht anders sein könne – in seinem Hause war nur der Körper, Geist und Herz zogen ihn dahin, wo er Mutter und Tochter wußte und deren Zusammensein mit aller Leidenschaft einer zügellos gewordenen Phantasie ausmalte.

Auf dem Gefilde der großen Völkerschlacht, nahe der Stelle, von welcher aus Napoleon seine Heeresmassen leitete, liegt der Neue Leipziger Friedhof. Es ist eine durch des Menschen Lust am Leben sehr erklärliche Erscheinung, daß man sich von den Grabstätten der Todten, die uns zu gewaltig an die eigene Hinfälligkeit mahnen, lieber fern hält. Wenn uns auch der mittelalterliche Aberglaube, welcher die Kirchhöfe als geisterhafte Spuk- und Schauerplätze bezeichnete, nicht mehr anhängt, zumal die moderne Gesundheitspolizei solche Orte dem belebten Tagesverkehre ferner gerückt hat, so fühlt doch Mancher, mag er es eingestehen oder nicht, ein unheimliches Schauern beim Anblicke des Gottesackers und wendet seine Blicke und Schritte lieber schneller von dannen. Wir geben gern zu, daß ein überschwänglicher Hang zur Romantik dazu gehört, den Gottesacker vorzugsweise zum Spaziergang zu erwählen, indessen der zeitweilige Besuch eines denkwürdigen Friedhofs hat immerhin Nutzen für unsere sittliche und ästhetische Bildung. Nur ein völlig rohes und verstocktes Herz kann sich der innern Sammlung des Gemüths, welche die Erinnerung an die Todten erzeugt, völlig verschließen. Diese Erinnerung aber bildet einen wohlthätigen und reinigenden Gegensatz zu dem gewöhnlichen Treiben des Tages. Wir empfanden dies beim Anblicke der freundlichen Gärten, welche den Neuen Friedhof bilden. Der alte sogenannte Johanniskirchhof, welcher in der Dresdner Vorstadt liegt und zahlreichere Denkwürdigkeiten enthält, wird seit 1850 abgetragen, weil bei der fortschreitenden Ausdehnung der Vorstädte seine jetzige, den Wohnungen zu nahe gerückte Lage die Gesundheit der Anwohner benachtheiligt. Der neue, etwa eine halbe Stunde von der innern Stadt am Thonberge gelegene Begräbnißplatz faßt einen Flächenraum von fast 150,000 Quadrat-Ellen und besteht aus drei großen Abtheilungen, von denen die letzte erst neu angelegt und noch unbesetzt ist. Grüne, mit Blumen geschmückte Rasenhügel, einfache Kreuze und reiche Denksteine bezeichnen die Grabstätten.

Ein einfacher Würfel von bläulichem schlesischen Marmor, umgeben von einem Eisengitter, in der rechten Mitte der ersten Abtheilung deckt das Grab des Kaufmann Schletter, eines eifrigen und über Leipzigs Marken hinaus wohlbekannten Kunstmäcens, welcher 1853 starb und der Stadt Leipzig seine werthvolle, namentlich an Gemälden der neueren französischen Schule reichhaltige Kunstsammlung unter der Bedingung vermachte, daß die Stadt binnen fünf Jahren ein zur Aufnahme dieser Kunstschätze bestimmtes Museum erbauen sollte. Dieses stattliche Gebäude, nach einer Zeichnung des Prof. Lange in München auf dem Augustusplatze der Universität gegenüber ausgeführt, ist bereits seit 1858 eröffnet.

Dem Schletter’schen Würfel gegenüber, in der Mitte der linken Hälfte derselben Abtheilung, befindet sich die Ruhestätte eines andern Leipziger Patriciers, des Rathsherrn Stieglitz, vorzugsweise bekannt als Erbauer eines am Marktplatze gelegenen Hauses, Stieglitzens Hof.

Am Eingange in die zweite Abtheilung zeichnen sich durch architektonische Schönheit zwei von Sandstein aufgeführte Wandstellen vortheilhaft aus: rechts im byzantinischen Styl die der Familie Sellier, links die von Troost-Simons. Ueberhaupt ist dieser Friedhof reich an plastischen Kunstwerken, welche von der Pietät gegen Verstorbene, wie besonders von dem Kunstsinne und künstlerischer Tüchtigkeit ein gleich rührendes Zeugniß ablegen.

Besonders bemerkenswerth in dieser Hinsicht ist die in der

[245]zweiten Abtheilung befindliche, unmittelbar hinter der Sellier’schen Grabstelle gelegene Ruhestätte der Familie Haugk, deren noch lebender Gründer hier eine der bedeutendsten Hutfabriken besitzt. Unter einem von vier römischen Säulen getragenen Architrav, verziert durch eine Vase, steht eine aus Sandstein gemeißelte Christusstatue, das Kreuz haltend. Die Figur ist ein Werk des hier lebenden Bildhauers Knaur, desselben, der die Leibnitz-Statue in der Aula der Universität Leipzig und die italienische Malergeschichte als Fries im Treppenhause des Dresdner Museums ausgeführt hat. Die Zeichnung der Haugk’schen Grabstelle ist vom Architekt Mothes in Leipzig, und die Steinmetzarbeit von dem Steinmetzmeister Einsiedel daselbst. Die vielfachen Arbeiten des Letzteren, eines würdigen Vertreters des Steinmetzgewerkes, verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die vielen schönen, meist in Form gothischer Kapellenportale aufgeführten Familienbegräbnisse auf dem Neuen Friedhofe sind fast ohne Ausnahme aus der Einsiedel’schen Werkstatt hervorgegangen und legen ein sprechendes Zeugniß dafür ab, daß die künstlerische Ausbildung des Steinmetzgewerkes, eines alten Kunsthandwerkes, welches seit dem 16. Jahrhundert etwas in Verfall gerathen war, in der Neuzeit wieder den alten Aufschwung und die früher gerühmte Tüchtigkeit zu erlangen strebt, welche wir in den großen Werken der mittelalterlichen Baukunst zu bewundern pflegen. Die sauberen Sandsteinarbeiten an dem Museum auf dem Augustusplatze sind ebenfalls in der rührigen und bedeutenden Werkstatt des genannten Meisters ausgeführt worden.

Durch Schönheit der Zeichnung und Feinheit der Ausführung zeichnen sich noch die Grabstellen der Familie Teubner (auf der rechten Seite der zweiten Abtheilung, kenntlich durch die in Sandstein sehr zierlich ausgeführten Buchdrucker-Embleme), Dürr und Böhme (auf der linken Seite) vortheilhaft aus. Inmitten der Wandfläche derselben Abtheilung ist die Begräbnißstätte des verstorbenen Kramerconsulenten Dr. Mothes, eines bekannten Leipziger Sachwalters, dessen Brustbild en relief von dem erwähnten Bildhauer Knaur ausgeführt ist.

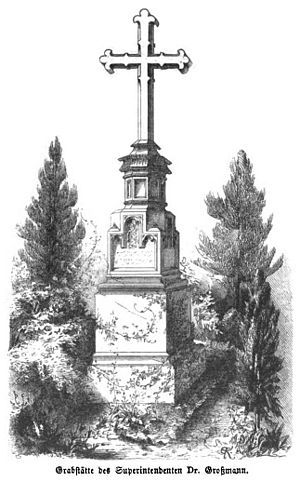

Ein einfaches weißes Marmorkreuz auf Sandsteinpostament am Ende der zweiten Abtheilung bezeichnet das Grab eines Mannes, der die hohe Achtung der Mitwelt in vollstem Maße verdiente und genoß, und den die Nachwelt zu den wackersten Rüstzeugen des evangelischen Glaubens zählen wird, des Superintendenten Dr. Großmann. Das Denkmal, welches der Gustav-Adolph-Verein seinem Gründer zu errichten beabsichtigte, hat die Großmann’sche Familie im Sinne des Verstorbenen, der jeden Prunk verschmähte, abgelehnt. Die Erinnerung an den wahrhaft großen Mann, dessen Gediegenheit des Charakters und des Wissens in seiner ehrwürdig schönen und kräftigen Gestalt uns wiederum lebendig vor die Seele trat, versöhnte wohlthuend mit den trauernden Anklängen, welche der Gedanke an manchen Freund, der früh hier zur Ruhe gebracht worden war, in uns erregt hatte.

Zu der fingirten Krankheit der fingirten Tochter des Obersten Kunz trat unterdeß die wirkliche Erkrankung des wirklichen Obersten Kunz, und damit eine neue doppelt ergiebige Bezugsquelle für die Frau Leuthold.

Der Herr Oberst selbst sei krank geworden, kam sie zu dem Weidmann, und mit der Tochter wolle es immer noch nicht besser werden, und auch der Herr Oberst könne nur durch das Geld anderer braver Leute gesund werden, und je mehr gegeben werde, desto bester sei es für den Obersten und den Geber. Und sie erhielt von dem gläubigen Weidmann am 9. Juni 130 Franken, am 11. 600 Franken, am 19. 250, am 25. 250, und am anderen Tage nochmals 250, indem sie ihm schrieb, das Geld sei nicht an sie übergekommen und sie habe gehört, daß es an eine andere Frau Leuthold abgegeben sei, indeß werde der Herr Oberst Alles tausendfach ersetzen. Am 2. Juli mußte er wieder 250 Franken schicken und am 9. 400. Das Geld hatte gewirkt, aber noch nicht völlig, weil es noch nicht genug gewesen sei. Einmal hatte es gar nicht wirken können. Sie hatte mit dem Gelde zugleich einen Vierling Zwetschen gefordert, und Weidmann hatte vergessen, diese mitzuschicken. Weil er sie nicht geschickt habe, sei der Kranke nicht besser geworden, schrieb sie ihm.

Und nun forderte sie auch keine bestimmte Summe mehr. So viele hundert Franken er schicke, schrieb sie ihm das nächste Mal, so viele Jahre könne ihr gemeinsamer Wohlthäter, der Herr Oberst, noch leben. Und Weidmann schickte mit Einem Male 300 Franken und erhielt dafür einen Brief, in welchem es hieß: „O, welche Freude! O, welche entzückende Freude! Aber auch welches Erstaunen! Der Herr Oberst kann jetzt noch 30 Jahre leben! Herzlichen Dank vom Herrn Oberst und der ganzen Familie.“

Freilich mußte er acht Tage nachher wiederum 600 Franken schicken, und sie schrieb ihm dafür (am 19. Juli), sie habe das Geld sofort dem Herrn Obersten gegeben, und sobald er es in die Hände genommen, habe er wieder reden können, und seine ersten Worte seien gewesen: „O Du lieber Weidmann, wie kann ich Dir das je ersetzen?“ dabei seien „ihm die Freudenthränen aus den Augen gelaufen.“

Allein im Anfang August war der Oberst Kunz todt. Alle Zeitungen verkündeten es, alles Volk redete davon. Und die Frau Leuthold schrieb an Weidmann: „Mit weinenden Augen und tiefbetrübtem Herzen melde ich Euch, daß unser Freund und Wohlthäter selig im Herrn entschlafen ist. O, welch’ trauriger Bericht! Unser Wohlthäter ist entschlafen! Wenn Ihr aber noch Etwas thun könnt, so wird er wieder lebendig!“ Es müßten aber wenigstens 600 Franken sein, setzte sie hinzu. Und Weidmann schafft die 600 Franken an – er hatte schon längst bei Verwandten, Freunden und Nachbarn borgen müssen – und sendet sie dem Weibe. Es war aber nicht genug. Nach wenig Tagen schrieb sie ihm wieder, „mit weinenden Augen und betrübtem Herzen“, wie ihr gemeinschaftlicher Wohlthäter feierlich „nach der Ruhestätte geführt sei, Blumen auf seinem Sarge gelegen und in sein Grab gestreut worden, und wie man ihn einbalsamirt“ habe. Aber er werde ihnen wieder geschenkt werden; nur seien 1800 Franken nöthig. Weidmann schickte die 1800 Franken. Am 2. September zeigte sie den Empfang des Geldes an, forderte aber neues, dann werde der Herr Oberst ihnen ganz gewiß bald wieder geschenkt werden. Weidmann hatte nicht gleich geschickt. Am 8. September schrieb sie schon wieder „in großer Trauer, in letzter Nacht wäre unser Wohlthäter uns wieder geschenkt worden,“ wenn – Weidmann das Geld geschickt hätte. Der „Herr Oberst habe nur einen Nervenschlag, aber es werde je später, je böser.“ Tausend Franken müßten wieder da sein, und Weidmann schickte dieselben und erhielt darauf einen Brief von ihr, am nächsten Sonntag Abend neun Uhr sei’s, wo der Wohlthäter ihnen werde wieder geschenkt werden. Die Freunde des Hauses „stehen schon an seinem Grab, um ihn aus der Erde in Empfang zu nehmen.“ Sie würden am Montag Alle zu Weidmann nach Einbrach kommen.

Sie kamen zwar nicht, aber ein Brief traf ein, daß der Oberst wirklich vom Tode erwacht, jedoch noch äußerst schwach sei, und zu seiner völligen Wiederherstellung neuer Gelder bedürfe. Der zum Wahnsinn verblendete Mann schickte sie, und schickte sie bis in den November hinein, täglich den bald völlig wiedergenesenen Obersten Kunz, dessen Erwachen vom Tode das tiefste Geheimniß bleiben müsse, und mit demselben die Erstattung alles von ihm Hergegebenen und die versprochene Belohnung von 70,000 Franken erwartend.

Der Unglückliche wurde endlich selbst wegen Betruges zur Untersuchung gezogen. Er hatte viele Tausende für die Betrügerin zusammenborgen müssen und hatte dabei den wahren Grund nicht angeben dürfen, sondern andere, falsche Vorspiegelungen gemacht. Er konnte nicht zurückzahlen, war so dem Strafgesetze verfallen, und dabei kam erst heraus, wie elendig er betrogen war und noch immer betrogen wurde, und die Gerichte setzten den Betrügereien des schändlichen Weibes ein Ziel.

Das Alles erzählte der unglückliche Mann in der Schwurgerichtssitzung mit großer Fassung, obwohl er mit Frau und fünf Kindern zum Bettler geworden war, und mit voller Offenheit und Wahrheit. „Ob es denn menschenmöglich gewesen sei,“ wurde er gefragt, „solchen unsinnigen Lügen nur ein oder zwei Mal Glauben zu schenken und nur einen Centime darauf hinzugeben, geschweige über ein halbes Jahr lang in siebenundzwanzig verschiedenen Malen sich 14,000 Franken abschwindeln zu lassen?“ „Die Bollers (sein Schwager und seine Schwester) hätten es ja auch geglaubt,“ meinte er, „und der Reichthum des Obersten Kunz sei bekannt gewesen, und an die Freimaurer dachte er auch.“ Was er nicht sagte, wessen er sich wohl nicht einmal bewußt war, das war, daß das Mysteriöse dem Menschen überhaupt so leicht imponirt, und daß die Leidenschaft den Aberglauben weckt, und keine mehr, als die Habsucht.

Die Angeklagte Leuthold hatte während seines ganzen langen Verhörs die Augen nicht aufgeschlagen, keine Bewegung gemacht; auch in dem freundlichen, imbecillen Gesichte ihres Mannes hatte sich kein Zug verändert. Die beiden Betrüger saßen wie taube Menschen da.

Nach Weidmann wurde seine Frau vernommen. Es war eine gewöhnliche, beschränkte Bauersfrau. Aber wie ihr Mann äußerlich ruhig war, so war sie heftig erbittert, ingrimmig. Haß und Wuth kochten in dem Innern der armen Frau gegen die Leuthold, durch die sie so tief elend geworden war, und was in ihr kochte, mußte sie gegen das schlechte Weib aussprudeln und ausstoßen. Fast ein Drittel ihrer Antworten richtete sie nicht an den Fragenden, sondern in Haß und Zorn gegen die Angeklagte. Sie ballte die Fäuste gegen das Weib und verfluchte sie. Das war ihr Recht, und es war Gerechtigkeit, es ihr nicht zu wehren. Sie bestätigte die Aussagen ihres Mannes, sie hatte nicht geglaubt und den Mann gewarnt. So versicherte sie, und sie mochte es jetzt wohl selbst so meinen. Aber sie gestand doch auch, daß sie Angst gehabt habe, daß ihr Mann so viel Geld von dem Obersten, dem Präsidenten der Freimaurer, und eigentlich für nichts, erhalten solle; sie habe gefürchtet, er werde dafür etwas unterschreiben müssen. „Was?“ wurde sie gefragt. „Nun, sich dem Teufel verschreiben!“ Ja, dem Teufel hatte er sich verschrieben, dem Teufel der Habsucht! Die Eheleute Leuthold blieben auch gegen sie taub und blind.

Die Eheleute Boller aus dem Balgrist wurden noch als Zeugen vernommen. Sie bestätigten gleichfalls die Aussagen des Weidmann und zeigten sich als sehr einfältige Leute. Man hätte dennoch, nach den Angaben des Weidmann, zuweilen den Verdacht einer Mitschuld mit der Leuthold gegen sie fassen können, zumal da sie mit dieser dem Weidmann zugeredet, und da die Leuthold während der Betrügereien noch längere Zeit bei ihnen gewohnt hatte. Ein eigenthümlicher Zwischenfall sollte jeden solchen Verdacht vollständig vernichten. In den Schwurgerichtssaal kam die Kunde einer gegen die Eheleute Boller selbst ganz neuerdings verübten und mit der eben verhandelten im genauen Zusammenhange stehenden Betrügerei. Der Betrüger war, wenn ich nicht irre, am Abend vorher verhaftet und an demselben Morgen, während der Schwurgerichtssitzung, bei der städtischen Polizei verhört worden.

Der Präsident des Schwurgerichtes ließ auf die Mittheilung

[247] sofort den Beamten der Polizei, der das Verhör geleitet hatte, in den Sitzungssaal als Zeugen eintreten, und es ergab sich aus seiner Mittheilung Folgendes: In der Woche vorher war zu den Eheleuten Boller ein Fremder gekommen, hatte sich als einen Freund ihres Verwandten Weidmann vorgestellt und ihnen anvertraut, die Leuthold habe von dem Weidmannschen Gelde 40,000 Franken „verkochet“ (vergraben); die Kapuziner in Rapperschwyl könnten das Geld heben; es gehöre aber Geld dazu, ob sie es daran setzen wollten? Etwas von dem Schatze habe er schon, 6400 Franken; er wolle sie ihnen in Versatz lassen, wenn sie ihm das Geld für Hebung des Ganzen gäben. Die Leute borgten 210 Franken zusammen und gaben sie dem Betrüger, der ihnen dafür ein schweres verschlossenes Kästchen zurückließ. Sie schickten ihn in ihrem Glauben zugleich an den (Mitangeklagten) Mobiliarhändler Kambli, von dem die Leuthold gleichfalls Geld geliehen hatte. Kambli aber überlieferte ihn der Polizei. Das Kästchen enthielt Steine und Straßenschmutz. Der Betrüger hatte gestanden.

Die Beweisaufnahme über den Betrug gegen Weidmann war damit dem Wesen nach beendet. Der Präsident befragte sofort den Ehemann Leuthold. Die Frau Leuthold schied für den Fall aus; sie hatte schuldig plaidirt. Der Mann war der Theilnahme angeklagt, dadurch, daß er die sämmtlichen oben genannten und während der Vernehmung der Zeugen verlesenen Briefe geschrieben habe. Er erkannte an, daß er die Briefe geschrieben, aber er leugnete, irgend etwas von dem betrügerischen Thun und Treiben seiner Frau gewußt zu haben; er habe die Briefe willenlos abschreiben müssen, „sonst hätte sie mich verzehrt.“ Sie sei immer „wüst“ gegen ihn gewesen. Sie habe mit Geistern geflüstert und ihn dann weggeschickt. Er habe geglaubt, daß sie viel Vermögen vom Obersten Kunz habe. „Hochgeachteter Herr Präsident, hochgeachtete Herren! ich bin von meiner Frau und von Weidmann hinter’s Licht geführt worden.“ Hier war es, wo seine Frau, zum ersten Male aufsehend, ihm den Blick voll Hohn und Verachtung zuwarf.

Daß die Frau entschieden das Regiment geführt hatte, wurde noch durch zwei Mägde, die im Hause gedient hatten, bestätigt. Sie selbst leugnete es auch nicht. „Er hat mich geschlagen, ich habe ihn geschlagen,“ sagte sie zwar als sie dann aber gefragt wurde: „Wer hat im Hause regiert?“ antwortete sie ohne Zögern: „Ich!“ Trotzdem stand ihm entgegen, daß er ungeachtet aller Verstellung, ein alter, abgefeimter, oft bestrafter Betrüger war; daß er vor seiner Heirath seine Frau als Zuchthäuslerin gekannt; daß sie später aus Armenmitteln ernährt worden; daß sie in Folge ihres Verkehrs mit Weidmann, also auch der von ihm geschriebenen, stets Geld fordernden und den Empfang von Geld anzeigenden Briefe, auf einmal in den Besitz von vielem Gelde gekommen, mit ihm eine eigene Wohnung gemiethet, diese elegant eingerichtet, Mägde gehalten und gar luxuriös gelebt habe.

Seine Verurtheilung durfte unbedenklich erwartet werden, und wurde allgemein erwartet. Es konnte sich nur fragen, ob ihm der ganze erschwindelte Betrag von 14,000 Franken werde zugerechnet werden. Das Züricher Strafgesetzbuch stuft die Strafe des Betrugs nach dem höheren oder geringeren Betrage desselben verschieden ab.

Die Frau Leuthold wollte von dem Gelde, das sie von dem armen Weidmann erschwindelt hatte, auch gut, selbst elegant leben. Unter Anderem schaffte sie sich eine Menge Luxusgegenstände an. Namentlich entnahm sie im Sommer und Herbst (1859) von dem Silberarbeiter Knecht in Zürich goldene Uhren, goldene Ketten, Bracelets, Brochen u. s. w. zu bedeutenden Beträgen. Sie bezahlte jedesmal gleich baar. An, 3. November kaufte sie wieder bei ihm für 1158 Franken, aber ohne zu bezahlen, sie versprach schriftlich Zahlung zu Martini, also in acht Tagen, wo ihre Zinsen eingingen. Knecht creditirte unbedenklich der Frau, die er nach dem Vorhergegangenen für reich hielt. Er erhielt aber zu Martini kein Geld, erkundigte sich nun näher nach den Leuthold’s, erfuhr, daß sie „Lumpenpack“ seien, und begab sich zu der Frau Leuthold in ihre Wohnung, sofortige Bezahlung oder Zurückgabe der gekauften Waare fordernd. Sie suchte ihn anfangs hinzuhalten, als er aber nicht wich, schrieb sie ein Billet, schickte es fort und gab ihm nach einer Viertelstunde die sämmtlichen gekauften Sachen zurück, und zwar noch in derselben Verpackung, in der sie sie von ihm erhalten hatte.

Der Zeuge Knecht – Damnificat konnte man ihn nicht nennen, weil er nicht den geringsten Schaden erlitten hatte – trug selbst die Sache mit vielem Humor so vor. Seine Aussage wurde ergänzt durch das Zeugniß eines in der Nähe der Frau Leuthold wohnhaften Specereihändlers. Von diesem hatte die Frau Leuthold im November ein Darlehn von 600 Franken entnommen, unter Verpfändung jener Waaren. Einige Tage nachher hatte sie mit einem Billet die 600 Franken ihm zurückgeschickt und dafür die Pfänder zurück erhalten.

Die Frau Leuthold gab die vorgetragenen Thatsachen zu, wollte aber den von der Staatsanwaltschaft angeklagten Betrug um 1158 Franken nicht darin finden. Sie habe weder die Absicht gehabt, den Knecht zu betrügen, noch sei sie unvermögend gewesen, ihn zu bezahlen. Der beste Beweis sei, daß sie Geld gehabt habe, die Sachen sofort einzulösen. Sie habe sich nur nicht auf einmal von dem Gelde entblößen wollen. Hätte sie die Absicht zu betrügen gehabt, so würde sie die Sachen verkauft, anstatt versetzt haben.

Das Zürcherische Strafgesetzbuch faßt zwar (im § 239) den Begriff des Betruges sehr weit auf: „Jede zum Nachtheil der Rechte eines Anderen absichtlich unternommene Täuschung, sie mag durch Erzeugung eines Irrthums oder durch unerlaubte Vorenthaltung oder Unterdrückung der Wahrheit geschehen, ist Betrug.“

Gleichwohl glaubte man hier, da weder eine absichtliche Täuschung anzunehmen sei, noch eine Rechtsverletzung vorliege – Knecht selbst hatte sich befriedigt erklärt – ein Nichtschuldig der Geschworenen erwarten zu dürfen.

Die Leuthold, als sie zu Gelde gekommen war, wollte alle ihre Liebhabereien befriedigen, und sie hatte deren mancherlei. Unter anderen suchte sie junge Männer an sich zu ziehen, und besonders hatte sie es auf junge Aerzte abgesehen. Sie fingirte zu dem Zwecke allerlei Krankheiten, am liebsten solche, die kein Arzt kannte und erkennen konnte. Sie ließ sich so nach und nach, in wenig Monaten, von fünfzehn Aerzten aus Zürich und Umgegend behandeln. Alle zogen sich alsbald von ihr zurück, nachdem sie den eigentlichen Zweck des wollüstigen Weibes erkannt hatten.

Nur Einer hatte bei ihr ausgehalten, und sie suchte ihn dauernd an sich zu fesseln. Dazu wählte sie ein eigenthümliches Mittel, das freilich der Staatsanwalt als Betrug ansah.

Sie nahm von der Straße ein ihr völlig fremdes Mädchen, gab es gegen den jungen Arzt für ihre reiche Tochter aus und verlobte es mit ihm, Alles unter allerlei, zum Theil romantischen Zuthaten. Unter Anklage wegen dieses Betruges standen: sie, die Leuthold, das junge Mädchen, Namens Anna Messerschmidt, und die Eheleute Kambli mit der Wittwe Suter, die in Zuführung, Ausputzung etc. des jungen Mädchens, und also zu dem verübten Betruge geholfen haben sollten.

Der Betrogene war der Doctor der Medicin A. Das Publikum urtheilte schon vor der Verhandlung anders, ja strenger über ihn, als über die Angeklagten. Er habe um des schlechten Weibes und der leichtfertigen Person willen eine brave Braut sitzen lassen, hieß es; er habe mit dem Weibe wohlgelebt; er habe sich theure Geschenke von ihr machen lasten, und es werde in der öffentlichen Verhandlung noch manches Andere zum Vorschein kommen. Ein solcher Mensch wolle sich als einen Betrogenen darstellen?

Der sogenannte Betrogene selbst mochte gleichfalls wohl fühlen, daß von Betrug gegen ihn nicht viel die Rede sein könne, daß er eigentlich nur gefoppt und zum Narren gehalten sei. Als er als Zeuge vernommen werden sollte, war er nicht da. Dagegen ging ein ärztliches Zeugniß ein, daß er an einem Augenübel leide, durch welches er verhindert werde, das Zimmer zu verlassen.

In dem ganzen Schwurgerichtssaale herrschte augenblicklich eine große Entrüstung. Die sämmtlichen Vertheidiger der fünf Angeklagten erhoben sich einmüthig zu unverhohlener Bezeichnung einer solchen Simulation und zu dem Antrage, unter allen Umständen den Mann in die Schwurgerichtssitzung zu schaffen. Man habe ihn gestern oder vorgestern noch frisch umhergehen sehen; dagegen habe es schon vor mehreren Tagen geheißen, daß er am [248] Schwurgerichtstage krank sein werde; ein leichtes Augenübel, sogar mit bedenklichem Anschein, könne Jeder, zumal ein Arzt, sich leicht künstlich machen. Die Richter zogen sich zurück, um über die Anträge zu entscheiden. Sie faßten die richtige Entscheidung: die Sitzung würde für heute (es war der erste Tag) aufgehoben, um den Zustand des Zeugen amtlich feststellen zu lassen und danach das Weitere zu befinden. Die Versammlung ging in großer Aufregung auseinander. Wird der Dr. A. erscheinen müssen? das war die einzige Frage, die man hörte.

Früh am anderen Morgen waren Saal, Gebäude und Hof des Gerichts schon wieder gedrängt voll Menschen. Alles war in der gespanntesten Erwartung, für den Augenblick nur, ob der Dr. A. erscheinen werde. Er war plötzlich die, wenigstens momentane, Hauptperson geworden, gegen die sowohl die Angeklagten, wie der arme Weidmann in den Hintergrund traten. Warum? Das Rechtsgefühl des Volkes machte sich geltend. Jeder hatte, nach Allem, was man gehört, das lebendige Gefühl, daß, bestätige sich durch die Verhandlung das Gehörte, gegen den Mann, wenn er auch nicht auf der Anklagebank, sondern auf dem Zeugenstuhle sitze, ein Strafact der sittlichen Volksgerechtigkeit erfolgen müsse und erfolgen werde.

Aber mußte der Zeuge das nicht selbst einsehen? Hatte er es nicht schon eingesehen, als er durch die Allen nur als fingirt erscheinende Krankheit sein Ausbleiben entschuldigen ließ? War er nicht jetzt doppelt lächerlich gemacht und compromittirt, wenn er erschien? Und konnte man ihn zum Erscheinen zwingen? Ein Vorführungsbefehl gegen ihn war allerdings zulässig; aber eine vorherige Verhaftung des Zeugen gestattete das Gesetz nicht. Wer konnte ihn halten, wenn er in der Nacht, selbst vor der amtlichen Untersuchung seines vorgegebenen Augenübels, sich auf und davon machen wollte?

Er erschien.

Die Vertheidiger der fünf Angeklagten hatten durch ein eigenthümliches Mittel ihn zu halten gewußt. Zu seiner Verhaftung oder auch nur Observirung lag für das Gericht keine Veranlassung vor. Die Vertheidiger ließen auf ihre eigene Hand seine Wohnung bewachen. Gewalt war ihm übrigens nicht angethan. Er erschien, und auch, was allgemein erwartet war, sollte sich erfüllen.

Ich habe in meiner langen und reichen kriminalistischen Praxis selten einem Verhöre beigewohnt, das ein so hohes psychologisches Interesse gewährt hätte, wie das dieses Mannes. Es war ein wohlgewachsener, kräftig gebauter junger Mann, dieser Zeuge. Auch seine Gesichtszüge schienen hübsch zu sein. Man konnte sie indeß nicht genau unterscheiden. Er trug eine schwarze Binde über den Augen, besonders dem rechten, das krank war oder krank sein sollte. Später, während seiner mehr als zweistündigen Vernehmung, verschob er in Verwirrung und Aufregung die Binde zwar oft, aber sein Gesicht war jetzt wahrhaft nicht schön. Er trat natürlich mit Befangenheit ein. Diese wich aber bald. Der Staatsanwalt befragte ihn zuerst, als Damnificaten und Belastungszeugen, und im Interesse der Anklage lag es nur, von ihm solche Thatsachen zu erhalten, die zum Nachtheile der Angeklagten gereichten. Das andere ging die Vertheidiger an. So wurde er bald unbefangen, immer mehr, zuletzt erzählte er lachend, scherzend. Es war das freilich die beste Art und Weise, das Lächerliche der Rolle, die er gespielt hatte, den Zuhörern weniger zum Bewußtsein zu bringen.

Als darauf aber die Vertheidiger an die Reihe seiner Vernehmung kamen, und nun Schlag auf Schlag immer mehr Thatsachen angeregt, ihm vorgehalten und abgefragt wurden, die zuerst das Lächerliche der Rolle; die man ihn hatte spielen lasten, dann aber gar das Unwürdige seines Benehmens in dieser Rolle an den Tag brachten, ihm selbst und dem Publicum: da kam mehr und mehr eine ungeheure Angst über ihn, das Gefühl seiner inneren und seiner äußeren Vernichtung, und der Zeugenstuhl war ihm härter, als eine Anklagebank, er war ihm ein Marterstuhl.

Er erzählte: Er war im Sommer 1859 nach Zürich gekommen, als Assistent eines Züricher Arztes. Als solcher hatte er die Frau Leuthold behandelt. Er hatte sie regelmäßig besucht, er hatte ihr Sorgfalt gewidmet. Sie wollte ihm dankbar dafür sein. Sie machte ihm Anträge, ihr Schwiegersohn zu werden. Sie habe eine Tochter aus erster Ehe, erzählte sie ihm, Barbara Zollinger, die sei hübsch und reich. Der Oberst Kunz sei ihr Pathe (Götte), wohl auch noch mehr, wie sie zu verstehen gab. Von dem Obersten habe die Babette schon jetzt ein Vermögen von dreißig Millionen Franken. Der junge, vermögenslose Arzt ging auf den Antrag ein. Er sah bei der Frau Leuthold Wohlhabenheit, Eleganz, Luxus. Sie sprach ihm viel vor von ihrem Reichthum und von ihrer Verwandtschaft und anderen Verbindungen mit dem Obersten Kunz. Er glaubte ihr, der wissenschaftlich gebildete, in der Welt erfahrene Arzt ganz, wie der beschränkte Exercirmeister in dem abgelegenen Dorfe. Wie diesen ein „Heimwesen“ und 70,000 Franken, so blendeten jenen eine hübsche Braut und 30,000,000 Franken. Freilich waren auch noch andere Unterschiede da.

In Weimar erzählt man sich eine seltsame Geschichte von einem Ereigniß eigener Art, welches bei Goethe’s Tod stattgefunden haben soll. Dieses Ereigniß ist noch wenig bekannt, obgleich man sich die Kunde davon nun schon seit acht und zwanzig Jahren zuraunt. Ja, zuraunt! Die Sache wird von denjenigen Personen aus Goethe’s Umgebung, welche sie mit erlebten, so halb und halb wie ein Geheimniß gehalten, als scheute man die Profanation der wunderbaren Kunde.

Wir gehören zu denen, die solche geheimnißvolle Geschichten lieben, sie aber auch gern wiedererzählen und an das Tageslicht ziehen. Auch diese trete aus ihrem mystischen Dunkel an’s Licht!

Am 15. März 1832 rollte in raschem Trab ein Wagen durch das Kegelthor in die Stadt Weimar ein, am Schloß vorbei und über den Markt hinweg nach dem sogenannten Plan, der jetzt Goetheplatz heißt. Ein schneidend kalter Wind fegte durch die Straßen und sauste durch die kahlen Zweige der in der Nachbarschaft des Schlosses stehenden Bäume. Die Meisten von den Wenigen, welche dem Wagen begegneten, grüßten den darin sitzenden, sich dicht in seinen Mantel einhüllenden alten Herrn mit sichtlicher Ehrerbietung und sahen dann mit einiger Verwunderung dem rasch dahin rollenden Wagen nach, den sie sonst im gemessenen Schritt der Pferde über das damals entsetzlich holprige Pflaster der Stadt Weimar dahin gezogen zu sehen gewohnt waren.

An jenem Haus, das seitdem ein Wallfahrtsort geworden ist für viele Tausende, hielt der Wagen an, ein Diener trat aus dem Hause und öffnete den Schlag des Wagens, aus welchem ein Herr von ungebeugter hoher Gestalt stieg. Besorgt sah ihm der treue Diener in die veränderten Gesichtszüge und folgte ihm die breite, sanft ansteigende Treppe hinauf.

Auf dem obersten Treppenabsatz kam dem greisen Dichterfürsten – denn er war es – seine Schwiegertochter Ottilie entgegen, besorgt gemacht durch das ungewöhnlich rasche Anfahren des Wagens. Auf ihre ängstliche Frage, ob ihm ein Unfall widerfahren sei, erwiderte Goethe freundlich, doch ohne den Ausdruck großer Unbehaglichkeit verbergen zu können: „Nicht doch, meine Liebe!

Es ist da draußen gar rauh und unfreundlich, und ich muß mir wohl auf meiner Spazierfahrt eine kleine Erkältung zugezogen haben. Mich verlangt gar sehr nach meinem warmen Stübchen.“

Eine kleine Erkältung! das klingt so unschuldig, so unbedeutend, und ist doch so oft das Maal, welches der eisige Finger des Todes auf die Stirn des blühenden Kindes, der jugendfrischen Jungfrau, des kräftigen, gesunden Mannes gedrückt hat, zum Zeichen, daß er sich ein Opfer auserwählt habe.

Der rauhe Luftzug, von welchem Goethe auf seiner gewohnten Spazierfahrt am 15. März 1832 getroffen worden, ward ihm zum Hauche des Todes. Goethe stand im dreiundachtzigsten Lebensjahr [249] und befand sich noch im vollen, ungeschwächten Besitz seiner geistigen Kräfte. In gewohnter, unermüdlich schaffender Thätigkeit brachte er den größten Theil des Tages zu. Die Abende verlebte er im Kreise seiner Familie und der ihn besuchenden Freunde, unter heiterem geistreichen Gespräche, Lectüre, musikalischen Unterhaltungen. Auch sein mächtiger körperlicher Organismus schien der nagenden, zerstörenden Zeit unbezwinglichen Widerstand zu leisten. Ungebeugt trug und bewegte er, früher ein Apollo, jetzt ein Zeus, die hohe, kräftige Gestalt mit gewohntem königlichen Anstande.

So schien es, als ob der Tod es nicht wagte, an den herrlichen Greis heranzutreten; es schien, als bedürfe der Tod erst eines Vorwandes, um sein Recht auch diesem Sterblichen gegenüber geltend zu machen. Der Vorwand war aber jetzt gefunden; es war jene leichte Erkältung. Nach einer schlaflosen Nacht ließ Goethe seinen Hausarzt, den Hofrath und Leibarzt Dr. Vogel rufen, zu dessen ärztlicher Kunst er unbedingtes Vertrauen hegte, und den er überhaupt seiner vorzüglichen geistigen Eigenschaften wegen sehr schätzte und gern bei sich sah. Dem ärztichen Blicke entging nicht, daß hier ein höchst bedenklicher Zustand vorlag. Das strahlende Auge war matt und starr, die Gesichtszüge waren apathisch und unbeweglich, der Kranke klagte über große Eingenommenheit des Kopfes, über schmerzhafte Schwere der Glieder. Dabei hatte sich ein Zustand von Schwerhörigkeit eingestellt, so daß Goethe nur die mit sehr lauter Stimme an ihn gerichteten Worte verstand.

Die Kunde von Goethe’s Erkrankung hatte sich rasch in der Stadt verbreitet. Das Haus wurde nicht leer von Anfragenden, und obgleich im Laufe des Tages die Krankheitserscheinungen einen Nachlaß zeigten, so ging doch bereits an diesem Tage das Gerücht im Publicum, Goethe liege im Sterben – ja man sagte ihn bereits todt.

Aber so leicht und schnell ergab sich die gewaltige Natur dem Feinde nicht, der seine Bande um sie zu schlagen begann. Der Kopf wurde wieder frei, die Kräfte kehrten mehr und mehr zurück, auch der Appetit stellte sich wieder ein. Mit jedem Tage schritt die Besserung weiter vor; der Kranke freute sich, die gewohnte Thätigkeit nun bald, ja schon am nächsten Tage wieder aufnehmen zu können. Doch diese Freude war leider eine kurze; schon in der nächsten Nacht, vom 19. auf den 20. März, trat die Krankheit mit erneuter und wesentlich erhöhter Heftigkeit auf, der Kranke wurde von den heftigsten Brustbeklemmungen gepeinigt und vertauschte in fortwährendem angstvollen Wechsel das Lager mit dem danebenstehenden Armstuhl. Den vom Arzt gegen Morgen angewendeten wirksamen Mitteln gelang es bald, diesen qualvollen Zustand zu beseitigen und dem Leidenden Ruhe zu verschaffen, sie vermochten es aber nicht, die deutlich auf seinem Haupte liegende Hand des Todes wieder zu entfernen. Die letzte Stunde des langen, reichen Lebens – so lang und reich zugleich, wie es wenigen Sterblichen beschieden war – sie nahte sichtbar und unvermeidlich heran.

Sanft ruhend, saß der Kranke in seinem bequemen Lehnstuhl, den er lebend nicht wieder verließ. Vom Mittag des 21. März an traten bisweilen Sinnestäuschungen und leichte Delirien ein, abwechselnd mit vollem Bewußtsein und Beweisen seiner wohlwollenden Theilnahme an den ihn umgebenden Personen. Diese waren, außer dem Hofrath Vogel, Goethe’s Schwiegertochter, seine drei Enkel Walther, Wolfgang und Alma, sein Copist John und der Bediente. Allen anderen näheren und ferneren Freunden war auf ärztliche Anordnung der Zutritt zu dem Sterbenden untersagt.

Vor Goethe’s Haus standen Gruppen ängstlich wartender Menschen, die jeden Augenblick die Todesnachricht zu hören fürchteten; nahe und ferne Freunde des Goethe’schen Hauses fuhren vor oder kamen zu Fuß, um sich drinnen nach dem Stande der Krankheit zu erkundigen. Für sie war ein ärztliches Bulletin ausgelegt, während nur sehr wenigen, nahe befreundeten Personen gestattet wurde, Goethe’s Arbeitszimmer, neben welchem der Sterbende sich in seinem Schlafcabinet befand, zu betreten.

Es war am 22. Vormittags gegen zehn Uhr, zwei Stunden vor Goethe’s Tode, als ein Wagen vorfuhr, aus dem eine Dame stieg. Hastig eilte sie in das Haus und frug mit bebender Stimme den ihr entgegentretenden Diener: „Lebt Herr von Goethe noch?“ – Es war die Gräfin B., eine enthusiastische Verehrerin Goethe’s und von diesem wegen ihrer geistvollen, lebhaften Unterhaltung, wegen ihrer Anmuth, und Schönheit sehr gern gesehen. Mit beklommenem Herzen stieg sie die Treppe hinauf. Plötzlich blieb sie stehen, horchte hoch auf und wendete sich dann nach dem Bedienten um. „Was ist das?“ frug sie befremdet. „Musik im Hause? Mein Gott, Musik heute, in diesem Hause?“ – Auch der Diener stand da in horchender Stellung, aber er war bleich geworden und zitterte. Er vermochte der Gräfin nur durch ein stummes Achselzucken zu antworten.

Diese eilte durch die ihr bekannten Räume nach dem Hinterhaus zu Goethe’s Arbeitszimmer, wo ihr als einer Bevorzugten der Einlaß gestattet wurde. Frau von Goethe trat zu ihr aus dem Cabinet in das Zimmer, und beide Frauen sanken sich weinend in die Arme. „Aber ich bitte Sie, beste Ottilie,“ sagte die Gräfin B., nachdem sie die Mittheilungen jener über den Zustand des Sterbenden empfangen, „ich bitte Sie, was ist das für Musik, die mir entgegentönte, als ich Ihr Haus betrat? Ich glaubte meinen Ohren nicht trauen zu dürfen.“

„Also auch Sie haben es gehört?“ entgegnete Frau von Goethe, indem ein Schauer sie zu überrieseln schien. „Unerklärlich! Seitdem der Tag angebrochen ist, klingen diese wunderbaren Töne uns von Zeit zu Zeit in’s Ohr, Herz und Nerven erschütternd.“

Und in diesem Augenblicke tönte wieder, wie aus einer andern Welt herüber, sanft anschwellend ein langgehaltener Accord, ebenso sanft wieder verklingend, verhauchend. „Haben Sie gehört, gnädige Frau?“ frug mit leiser Stimme der treue John, aus dem Schlafcabinet in die zum Arbeitszimmer führende Thüre tretend. „Ich glaube ganz deutlich unterschieden zu haben, daß die Klänge dicht vor den Fenstern im Garten entstanden.“

„Nicht doch,“ entgegnete die Gräfin B., „es war ohne Zweifel draußen auf dem Corridor.“

Man öffnete die Fenster der nach dem Hausgarten sehenden Arbeitsstube und blickte suchend hinaus. Der Wind spielte leicht mit den blätterlosen Zweigen der Bäume und Sträucher; von fern hörte man einen durch die Straße fahrenden Wagen; aber nichts war zu entdecken, was die geheimnißvolle Musik erklären konnte. Die Frauen gingen hinaus auf den Corridor – auch hier dasselbe Resultat. Und während sie noch suchten, erklangen in harmonischer Auseinanderfolge wieder zwei, drei Accorde, und zwar, wie sie meinten, aus dem Arbeitszimmer heraus.

„Ich glaube mich nicht zu irren, es ist ein ferner vierstimmiger Gesang, von welchem einzelne Töne bis hierher dringen,“ sagte die Gräfin, mit der Freundin wieder in das Zimmer tretend.

„Mir schienen die Töne von dem Anschlagen eines Claviers in der Nachbarschaft herzurühren,“ erwiderte Frau von Goethe. „Ich glaubte dies so deutlich zu vernehmen, daß ich heute Morgen in die Häuser der Nachbarschaft schickte und bitten ließ, man möge aus Rücksicht auf den Sterbenden das Clavierspielen unterlassen; aber von allen Nachbarn ging mir die Versicherung zu, man wisse wohl, daß der Herr Geheimerath sehr krank sei, und man nehme viel zu aufrichtig Theil, als daß Jemand sich beikommen ließe, die Ruhe durch Musik zu stören. Ah, jetzt wieder!“

Leise, aber scheinbar ganz in der Nähe, erklang abermals die geisterhafte Musik, dem Einen wie ferner Orgelton, dem Anderen wie Vocalmusik, dem Dritten wie Clavierspiel klingend. Der Rath S., der eben mit dem Doctor B. im Vorderhause seinen Namen unter das anfliegende Bulletin einzeichnete, sah seinen Begleiter verwundert an und frug: „Waren das nicht die Töne einer Harmonika?“

„Es schien mir auch so,“ meinte der Doctor; „vermuthlich irgendwo in der Nachbarschaft.“

„Aber es war mir doch ganz so, als wäre es hier im Hause,“ versetzte S., mit dem Doctor auf die Straße tretend.

So ertönte denn die unerklärliche Musik bis kurz vor dem Hinscheiden Goethe’s, verschiedenen Personen deutlich vernehmbar, mit bald längeren, bald kürzeren Pausen, bald hier, bald da, aber allem Anschein nach immer im Hause, ober dicht darüber oder dicht daneben. Alle Bemühungen, ihren Ursprung zu entdecken, blieben fruchtlos.

Die Gräfin B. hatte das Haus wieder verlassen, Ottilie saß neben dem Sterbenden, der ihre Hand oft in der seinen gefaßt hielt. Die Auflösung ging sanft und schmerzlos vor sich. Leichte Phantasien ließen erkennen, daß das herrliche Organ hinter seiner breit und hochgewölbten Stirn aufhörte seine regelmäßige Function auszuüben. „Warum laßt ihr Schillers Briefwechsel da liegen? hebt ihn doch auf!“ sagte Goethe, die großen hellbraunen Augen, deren strahlender Glanz fast schon erloschen war, auf ein am Boden [250] den liegendes Blatt heftend. „Wie schön, wie schön!“ fuhr er mit leiserer Stimme fort. „Dieser liebliche Frauenkopf, von schwarzen Locken eingefaßt!“ Immer unvernehmlicher wurde die Stimme, die noch vor kurzem in unvergleichlicher Fülle zur Freude Aller, die sie zu hören so glücklich waren, erklang. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand schrieb er Buchstaben in die Luft, erst hoch, und dann, als auch die Muskeln des Armes ihren Dienst zu versagen begannen, auf die über seine Kniee gebreitete Decke. Noch einmal und zum letzten Male wurde die Stimme des Sterbenden deutlich; „Licht! mehr Licht!“ waren die letzten bedeutungsvollen Worte, die über seine Lippen kamen; sanft, den Umstehenden kaum merklich, schlummerte er darauf zum Nimmererwachen ein, zu derselben Tagesstunde, in welcher er geboren war, in der Stunde, wo das Gestirn des Tages seinen höchsten Stand erreicht hat.

Ich sollte vielleicht hier Abschied vom Leser nehmen, es Jedem überlassend, was er von jener sonderbaren Musik denken wolle. Doch würde ich damit nur die eine Hälfte der Aufgabe, welche ich mir gesetzt, erfüllt haben. Diese eine Hälfte bestand darin, dem Leser Kunde zu geben von jenem geheimnißvollen, noch wenig bekannten Ereigniß, welches gewiß nicht ohne poetisches, Vieler Gefühl ansprechendes Interesse ist. Ich wünsche mich aber noch ein wenig mit meinem werthen Leser darüber zu unterhalten, wie wohl die wunderbare Musik zu erklären sein mag.

Vielen dürfte es nicht uninteressant sein, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, daß in Goethe’s Hause, so lange die Goethe’sche Familie noch darin wohnte, ein Spiritus familiaris sein Wesen trieb. Derselbe zeigte die Eigenthümlichkeit, daß er nicht wie andere Gespenster zur Nachtzeit, sondern am hellen Mittag spukte. Seine Wirksamkeit beschränkte er nicht allein auf das Haus, welches Goethe in der Stadt bewohnte, sondern er ließ sich auch mitunter in dem bekannten Gartenhaus am Stern sehen. In letzterem befand sich Goethe an einem Sonntagvormittag im Sommer des Jahres 1824. Eben schlug es zwölf Uhr in der Stadt, die Julisonne schien warm und glänzend von der Mittagshöhe hernieder, als Goethe aus der Hausthüre trat, um nach der Stadt zu gehen. Vor dieser Hausthüre befindet sich ein kleiner gepflasterter Platz. Zu seiner Ueberraschung fand Goethe beim Heraustreten hier ein ihm völlig fremdes Mädchen, in den Händen emsig einen Reisbesen führend. „Ei, mein Kind, wo kommst denn Du her?“ redete Goethe sie an. Das Mädchen aber fuhr fort, den Platz vor dem Hause eifrig zu kehren, ohne Goethen anzublicken oder ihm eine Antwort zu geben. „Nun, das ist doch seltsam,“ sprach Goethe, „antworte mir, wer bist Du denn?“ Aber das Mädchen antwortete nicht und kehrte ruhig weiter, und während ihr Goethe verwundert zusah, wurde ihre Gestalt plötzlich undeutlich, nebelhaft und löste sich gänzlich in den Strahlen der Sonne auf.

Auch die Rolle des Klopfgeistes spielte dieser merkwürdige Spiritus familiaris, und zwar zu einer Zeit, als die Klopfgeister von Profession noch lange nicht erfunden waren. Am liebsten übte er seine Kunst in einer Remise, die sich gerade unter Goethe’s Arbeitszimmer befand. Da fing er oft an zu klopfen und zu pochen, wie Holzmacher, wenn sie einen widerspenstigen Wurzelstock spalten. Schickte dann Goethe hinunter, um sich nach der Ursache des ungebührlichen, ihn störenden Lärms zu erkundigen, so war nichts zu hören und zu sehen. Kaum war aber die Untersuchungscommission wieder fort, so begann der Klopfgeist seine nichtsnutzige Arbeit wieder. Es sind eben närrische, neckische Käuze, diese Spiritus familiares.

So erzählte Goethe selbst einer ihm sehr nahe stehenden Person, aus deren Munde ich diese Mittheilungen empfangen habe. War es ihm wohl damit Ernst? – Es ist bekannt, daß Goethe eine große Hinneigung zum Wunderbaren und Geheimnißvollen hatte; dasselbe gewährt ja jeder lebhaften Phantasie eine angenehme Aufregung. Diese Neigung bewog den edlen Meister nicht selten, in munterer Laune Den und Jenen zu mystificiren. So wird es wohl auch mit jener Geschichte vom Spiritus familiaris sich verhalten haben.

Gesetzt aber auch, wir dürften die werthe Persönlichkeit des Goethe’schen Klopfgeistes nicht bezweifeln, so können wir doch nicht wohl annehmen, daß dieser Spiritus, dessen Wirksamkeit sich bis dahin lediglich auf Pochen, Rumoren und auf die Führung des Kehrbesens beschränkt hatte, plötzlich musikalisch geworden sei und jene ätherischen Töne hervorgebracht habe.

„Ah, ätherisch! vielleicht ist damit das rechte, das erklärende Wort ausgesprochen. Es läßt sich wohl denken, daß in den Augenblicken, wo ein so mächtiger Geist, wie der Goethe’s, im Begriff ist, aus dem irdischen Leben zu scheiden, wo er gewissermaßen noch halb dieser und schon halb jener Welt angehört, daß in solchen Augenblicken ein Herüberragen, ein Herübergreifen des Überirdischen in das Irdische statt fände, und daß dieses Herübergreifen des Ueberirdischen sich unserem Gehörsinn in der Form von Tönen, die mit der Musik der Sphären verwandt oder identisch sind, bemerkbar machte.“

Wohlan, halten wir einen Augenblick diesen musikalischen Zipfel einer außerirdischen Welt fest und betrachten, aus welchem Gewebe er besteht. – Sehr viele Leute reden von der Musik der Sphären, ohne eine Idee davon zu haben, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Pythagoras stellte vor einigen tausend Jahren die Idee auf, jeder der Planeten, zu denen er auch Sonne und Mond rechnete, habe seine eigenthümliche Sphäre, in welcher er sich bewege. Diese Bewegung durch den Aether bringe einen Ton hervor, der für jede Planetensphäre ein anderer sei, je nach der Größe des Planeten, nach der Schnelligkeit seines Umschwunges und nach seiner Entfernung von der Erde. Bei der nirgends mangelnden Vollkommenheit des Weltgebäudes sei mit Bestimmtheit anzunehmen, daß jene verschiedenen Töne zusammen eine vollkommene Harmonie bilden. Das also ist die ofterwähnte Musik oder Harmonie der Sphären, von der noch nie Jemand, auch Pythagoras nicht, einen Ton vernommen hat. Es ist gewiß, daß die Weltkörper ihre gewaltigen Bahnen in völligem Schweigen wandeln, weil der Weltäther, den sie dabei durcheilen, wohl zur Erzeugung von Lichtwellen, nicht aber von Schallwellen geeignet ist. Der Schall braucht zu seiner Entstehung ein viel dichteres Medium. Schon die verdünnte Luft auf hohen Bergen ist ein sehr schlechter Schallleiter.

Um einen körperlichen Gegenstand mittels des Gehörsinnes wahrnehmen zu können, ist es nothwendig, daß dieser Gegenstand auf mechanische Weise in Schwingungen, d. h. in eine zitternde (oscillirende) Bewegung versetzt werde. Diese Schwingungen theilen sich der umgebenden Luft mit, in welcher sie Wellen, die sogenannten Schallwellen, bilden. Dringen die Schallwellen bis zum Gehörorgan, so empfängt der Gehörnerv einen Reiz, der im Gehirn als diejenige Sinnesempfindung, die wir „hören“ nennen, wahrgenommen wird. Die Luft ist allerdings in den bei weitem meisten Fällen das Mittel, welches die Schallwellen zu unserem Ohr leitet. Aber auch viele andere Körper außer der Luft (z. B. Holz, Wasser) sind dazu geignet, Schallwellen zu bilden.

Es gibt aber noch eine andere Art von Wahrnehmungen des Gehörsinns, die man als „subjective“ zu bezeichnen pflegt. Sie haben ihren Ursprung nicht außerhalb des hörenden Subjectes, sondern in ihm selbst; sie werden nicht durch die Einwirkung von Schallwellen, sondern durch anderweitige Reizungen des Gehörnerven erzeugt, welche meist krankhafter Natur sind. So bringt z. B. Blutandrang nach dem Gehörorgan Ohrenklingen hervor.

Von „subjektivem“ Hören kann in unserem Falle nicht wohl die Rede sein, weil die fragliche Musik nicht von einer, sondern von mehreren Personen zugleich vernommen worden ist. Wir müssen also annehmen, daß wirklich Schallwellen von einem in Schwingungen versetzten Körper hervorgebracht worden sind, welche die Ohren jener Personen getroffen haben. Möglich ist es z. B., daß der Luftzug durch ein Kamin unter gewissen Verhältnissen einen Ton hervorbrachte, der von der Phantasie zu dem Range eines musikalischen Accordes erhoben wurde. Man darf nicht übersehen, daß die Hauptzeugen, durch Nachtwachen erschöpft und gemüthlich stark afficirt, sich in nervöser Spannung befanden. Auch auf die Gräfin ist dies, abgesehen von den Anstrengungen der Pflege und Wartung, anzuwenden. Möglich ist es ferner, daß, ungeachtet aller Versicherungen der Nachbarschaft, doch in einem naheliegenden Hause, vielleicht im Dachstübchen, musicirt worden ist. Und wenn weder diese, noch hundert andere Möglichkeiten aus dem Bereiche des Zufalls zugegeben werden, so glaube ich wahrlich zu Ehren der gesunden Vernunft lieber, daß eine vorwitzige Magd eine vergessene Aeolsharfe in einer Esse oder in einer Dachluke des Goethe’schen Hauses aufgehängt habe, als daß die Musik von den lieben Engelein oder anderen geisterhaften Wesen herrührte. [251] Nehmen wir doch hier, wie in allen Fällen von wunderbaren, unerklärlichen Geschichten, vor Allem das als gewiß an: die Sache ging natürlich zu, d. h. sie wurde durch die in ihren Wirkungen und Eigenschaften uns bereits bekannten, wenn auch keineswegs ganz erforschten Naturkräfte bewirkt. Ich höre da schon von vielen Seiten den leider auch bei sonst gebildeten Leuten beliebten Einwurf: „Man kann ja nicht wissen, ob es nicht Naturkräfte gibt, die uns noch gänzlich unbekannt sind, und deren Wirkung uns nur in seltenen Fällen, wie eben in dem und dem, wahrnehmbar wird.“ Dieses „man kann nicht wissen“ u. s. w. ist ein böser, falscher Wegweiser, der uns nicht auf die Hochstraße des menschenwürdigen Erkennens hinweist, sondern gradesweges in den alten Sumpf, in welchem Geistererscheinungen, Psychographie, Homöopathie, Mesmerismus und die zahlreichen anderen Gewächse des Aberglaubens in beklagenswerther Fülle gedeihen. Jene Leute mit ihrem „man kann nicht wissen“ glauben, die noch unentdeckten Naturgesetze wüchsen wie Trüffeln unter der Erde. Es ist weit wahrscheinlicher, daß die jetzt bekannten Naturgesetze oder Naturkräfte bei fortgesetzter Forschung sich auf wenigere reduciren, als daß neue hinzu erfunden werden.

Man mache mir keinen Vorwurf daraus, daß ich den poetischen Reiz von meiner kleinen Geschichte abgestreift habe. Die wahre Poesie wohnt nicht im Dunkel des Mysticismus! Ihr Reich ist das des Lichtes, des Lebens. Schlage die Werke des größten Meisters aller Poesie, Shakespeare’s, auf und lies, wie er die Schmerzen und Wonnen, die Leidenschaften und Gefühle des Menschenherzens, die Freudigkeit des unbefleckten Gewissens, das drückende Bewußtsein der Schuld – kurz, das Leben der Menschen in seinen tausendfachen Beziehungen schildert, das ist die wahre, gesunde Poesie! Und mit Liebe und Verehrung kehre ich am Schlusse dieses Aufsatzes wieder zurück zu dem Altmeister unserer deutschen Poesie, der in seinen herrlichen Schöpfungen es genugsam dargethan hat, daß er das Licht und die Wahrheit zu den höchsten Gütern des Menschenlebens zählte, zu unserem Goethe, der sterbend rief: „Licht, mehr Licht!“

Ja, „Licht, mehr Licht!“ sei auch unsere Parole!

Wenn man im gesegneten Thüringer Lande bei Naumburg aus dem Dampfwagen steigt, und das schöne rebenumkränzte Thal, in welchem die Saale und Unstrut sich zu einem schiffbaren Flusse vereinigen, nordwestlich hinaufschaut, so erblickt man rechts auf der Bergeshöhe den wie eine Seltersflasche geformten Thurm des Freiburger Schlosses, links die hübschen Gebäude der Champagnerfabrik und im Thale die Häuser der Stadt Freiburg mit dem Doppelthurm ihrer Kirche zu St. Anna. Am Fuße des Schloßberges, etwas erhöht gegen den übrigen Theil des Ortes, liegt das vom Turnvater Jahn im Jahre 1840 erbaute Haus, auf welches sich neuerdings die Aufmerksamkeit gelenkt hat, da es vom Vorstande der deutschen Schiller-Lotterie angekauft worden ist, um als einer der Hauptgewinne mit zur Ausspielung zu kommen.

Die Erwerbung dieses reizend gelegenen Etablissements für den erwähnten Zweck war ohne Zweifel ein passender und guter Gedanke. Das Haus ist weit bekannt und viel aufgesucht, und wenn Stadt und Schloß Freiburg durch die Thüringer Landgrafen, Ludwig den Springer und Ludwig den Eisernen, durch die Deutschen Ritter, welche eine Comthurei darin hatten, und durch Luthers Aufenthalt auf eine frühere Zeit hinweisen, so ist auch Jahn’s Haus nicht ohne seine kleine Geschichte. Der Erbauer, welcher darin nach einer bewegten Zeit und vielen Schicksalen seinen Lebensabend zubrachte, wirkte in mancher Beziehung, und auf die Bewohner von Freiburg ist seine Regsamkeit nicht ohne geistigen Einfluß geblieben, wenn es auch hier, wie allenthalben, aufgeblasene Wichte gibt, die ein gemeinnütziges Schaffen nicht zu begreifen verstehen. Von den Jahnschen Erben kaufte das Grundstück ein Edelmann, welcher das Wappen des alten Turnvaters vom Giebel entfernte und die bisher offene Thür den Fremden schloß. Dann siedelte sich Rawald darin an, der, von der Festung kommend, in einer freundlichen Natur bei materiellem Wirken die langen Kerkerjahre vergessen wollte. Von Letzterem datiren die industriellen Bewegungen des Ortes; es entstanden die Dampfschornsteine der Cement- und Wasserglasbereitung und die Champagnerfabriken.

Das kleine Unstrutthal von Freiburg bis Scheiplitz ist eine liebliche Vereinigung von sonnigen Rebenhügeln mit lustigen Weinbergshäuschen, grünen Wiesen mit dem Wasserbande, bewaldeten Abhängen und lohnenden Aussichten auf die thüringische Eisenbahn, umliegende Dörfer, Großjena und Naumburg. Der Wein aus Freiburgs Schweigenbergen ist mild und feurig, die Luft ist rein und gesund, und aus den Eisen- und Cementsteinflötzen springen Quellen, die manche heilsame Wirkung üben.

Das auf stark massiven Mauern erbaute Haus Jahns, mit seinem Turnerspruche: „Frisch, frei, fröhlich, fromm!“ ist sehr geräumig, im Innern wohnlich und elegant, und aus dem hübsch angelegten Garten überblickt man die ganze anmuthige Gegend mehrere Stunden weit. So mag sich freuen, wem das Glücksloos zufällt, zu welchem er bei Schillers Gedächtnißfeier gekommen ist!

Scharnhorst und die preußische Landwehr.

Von S.-W.