Gesammelte Schriften über Musik und Musiker/Etuden für das Pianoforte (2)

| ← 1838. (Schluss) | Gesammelte Schriften über Musik und Musiker (1854) von Robert Schumann Etuden für das Pianoforte (2) |

Compositionen von Leopold Schefer → |

Werk 400.

Ein Fugenwerk von Czerny ist ein Ereigniß. Wir erleben’s noch, daß er ein Oratorium schreibt,[H 1] dachte ich bei mir, mit einiger Hast nach dem Hefte fahrend. Man kann ihm aber diesmal nichts anhaben, als daß er auf einmal des Guten zu viel will, zu viel zur Verbreitung classischen Sinnes beigetragen. Ich wenigstens würde meinen Schülern, die, nachdem sie zwei oder drei dieser Fugen gründlich studirt, nach mehr verlangten, sie ohne Gnade aus den Händen winden, nicht etwa weil die andern schlechter, sondern weil sie eben wie die ersten, über dieselbe Form gemacht sind, und weil es neben Czerny’schen auch noch andere gibt, Beethoven’sche, Händel’sche, der Bach’schen nicht zu gedenken. Frägt man nun, was man von seinen Fugen zu erwarten hat, so muß man sagen, es sind fließende,

[4] brillant und angenehm klingende, leicht und geschickt geformte Klangstücke, bei denen er sich mehr als gewöhnlich zusammen genommen, wenn auch auf sie nicht immer die Forderung jenes alten Meisters paßt, nach dem „der erste Theil einer Fuge zwar gut, der mittlere noch besser, der letzte aber vortrefflich sein müsse.“ Das, worauf es ankommt, bleibt nun immer der Gedanke, der sich an die Spitze stellt. Da sucht denn Czerny nicht lange und nimmt oft geradezu Passagen, Tonleitern etc. zu Thema’s. In der Mitte laufen nun freilich manchmal Tiraden und sogenannte Rosalien in Menge mit unter, indeß klingt und klappt es zusammen bis zum Schluß, wo sich unter einem Orgelpunct die Stimmen noch in allerhand freundlich bekannten Gängen durchkreuzen. Tiefere Künste, eine Umkehrung des Themas ausgenommen in einigen, hat er sonst nicht angebracht, nicht einmal eine Augmentatio, was ihm die eigentlichen Fugenmacher übel auslegen werden. Noch muß als charakteristisch bemerkt werden, daß er den Stimmen nur selten Ruhe läßt und daß sie meistens alle vier auf einmal arbeiten. Bei weitem werthvoller sind die die Fugen jedesmal einleitenden Präludien, ja einige der Art, daß Niemand auf Czerny als Componisten rathen würde, so die Nummern 3, 4, 6, 8, 9, wenn auch in den meisten secundenlang eine mächtige Fadheit hindurchbricht, wovon ich nur Nr. 4 ausnehme, in der die bessere Natur einmal bis zum Schluß durchwaltet. Alles zusammengenommen, Czerny’s Fugenwerk bleibt als Beitrag zur

[5] Geschichte des Verfassers immerhin bemerkenswerth; im ganzen Kreis der Erscheinungen ist es als eine unechte, halbwahre und gemachte Musik nicht anzuschlagen.

Es ist hier der Ort, auch der von Hrn. Czerny besorgten neuen Ausgabe des Bach’schen wohltemperirten Claviers zu erwähnen.

Czerny’s Verdienst besteht dabei in einem Vorwort, in der Angabe des Fingersatzes, der Tempobezeichnung nach Mälzl, und Andeutungen über Charakter und Vortrag. Ersteres ist etwas kurz ausgefallen und flüchtig niedergeschrieben. An dies Werk aller Werke ließen sich wohl allerhand reiche Gedanken knüpfen. Was die Applicatur anlangt, so ist das Czerny’s Fach, auf das er sich gut versteht; jeden einzelnen Finger haben wir natürlich nicht geprüft. In den Tempobezeichnungen und den Bemerkungen über Vortrag im Ganzen zu Anfang, und Schattirung im Verlauf des Stückes stimmen wir ziemlich zusammen; namentlich pflichten wir in letzter Hinsicht bei, da nichts langweiliger und Bach’schem Sinne zuwider, als die Fugen monoton abzuleiern und seine ganze Vortragskunst auf Hervorheben der Eintritte des Hauptgedankens zu beschränken. So eine Regel paßt für Schüler. Die meisten der Bach’schen Fugen sind aber Charakterstücke höchster Art, zum Theil wahrhaft poetische Gebilde, deren jedes seinen eigenen Ausdruck, seine besonderen Lichter und Schatten verlangt. Da reicht ein philiströses Merkenlassen des eintretenden Themas noch lange nicht aus.

[6] Ein artiges Bild Bach’s schmückt den Titel; er sieht aus wie ein Schulmeister, der eine Welt zu commandiren hat.

Werk 2.

Man kömmt mit Besprechung dieser Etuden recht eigentlich als fünftes Rad am Siegeswagen und hinterher; denn einmal waren sie schon vor ihrer Veröffentlichung in so Vieler Besitz, daß sie sich, wäre die Notenschrift noch nicht erfunden, wie die Homerischen Gedichte, von Mund zu Mund, oder Hand in Hand fortvererbt hätten; jetzt aber, nachdem ihr Erscheinen bekannt, gibt es kaum einen guten Clavierspieler, der doch Jeder sein will, der sie sich nicht augenblicklich verschrieben und selbst studirt und geprüft. Neue Gedanken aufzubringen, wird somit freilich schwer sein, wie andererseits nichts leichter, als das Werk geradehin schön zu finden; denn es handelt sich bei ihm nur immer das Schönere herauszulesen — von Mittelgut kann keine Rede sein.

So sind wir denn um ein treffliches Werk reicher und selten werden wohl die Meinungen über den Werth einer Erscheinung sich so ungetheilt aussprechen. Man müßte aber auch vergehen vor Unmuth, wenn im gemeinen Treiben und Rennen des Tages nicht plötzlich einmal wieder ein junger Held hervorträte, ein echter [7] Vertreter künstlerischer Interessen, frisch und muthig seine Bahn dahinwandelnd. Auch darf er sich nicht über Gleichgültigkeit der Welt beschweren, so sehr greift das wahre Talent der Zeit gleich an Kopf und Fuß, und es sind ihm Ehren geschehen, deren sich kein Mozart zu schämen brauchte.

Der Grund nun dieses raschen Durchdringens liegt – in der anziehungskräftigsten Seite sittlichen und künstlerischen Charakters, — in der Liebenswürdigkeit unsers Helden. Seine Glieder bewegen sich frei und gefällig; sein Schwert blitzt und duftet zugleich, wie man es von den Damascenerklingen sagt; von seinem Haupte weht ein glänzender Helmbusch. So ist er mir, sah ich ihn am Clavier, auch oft wie ein Troubadour erschienen, der die Gemüther besänftigt in wilder, durcheinander geworfener Zeit, sie an die Einfachheit und Sittigkeit früherer Jahrhunderte mahnt und zu neuen Thaten ruft, und da stutzen wohl Mädchen und Jünglinge, wie er von Lied zu Lied weiter singt und kaum zu endigen weiß. Dabei vermag er aber auch den leidenschaftlicheren Naturen zu gefallen: seine Gesänge sind der innigsten Liebe und Hingebung voll, auch das Schicksal mag seine Hände nicht aus dem Spiel lassen und zwang ihn gleichsam zum Romantiker, sein ganzes Wesen ist in Liebe aufgegangen.

Wir erhalten so in seinem zweiten Werke zwölf Liebesgesänge, und mit goldener zierlicher Inschrift setzt er über jeden einzelnen den Inhalt seiner Schmerzen und [8] Wonnen. Daß er dazu französische Worte wählte, möchte ich ihm einigermaßen verdenken, da keine Sprache so reich an Worten und Sprüchen der Liebe, als die deutsche, keine so Herzinniges, Treueigenes, Zartverhülltes aufzuweisen hat. Indessen mag auch dies als charakteristisch gelten, da das Galante, Chevalereske, sogar Männlich-Kokette, was unserm Sänger bei aller Herzlichkeit eigen, sich wohl nirgends besser ausnimmt als von französischen Lippen. Hier einige zur Probe:

Pensez un peu à moi,

Qui pense toujours à vous!

*

Si oiseau j’étais,

A toi je volerais.

*

C’est la Jeunesse qui a des aîles dorées.

*

In solchen und ähnlichen Empfindungen bewegen sich denn auch die andern Stücke, und es mag derlei wohl schon geistvoller, versteckter, tiefsinniger ausgesprochen worden sein, so zum Herzen sprechend, unverstellt und anmuthig aber gewiß nicht. Wir kommen so dem Charakter unseres Helden näher, und wie einem solchen gerade eine Kunst zusagen müsse, die Kunst der Herzenssprache vor allen andern, unsere geliebte Musik. Habe man nur ein rechtes Herz, Einiges gelernt und singe dann lustig wie der Vogel auf den Zweigen, und es wird Musik, die wahrste herauskommen. Was hilft da alles Absichteln, Abquälen! Wem die Liebe fehlt, [9] fehlt auch die Musik und die Glocke muß in der Freie schweben, soll sie erklingen. Also die Liebe ist unsers Sängers Thema und er macht gar kein Hehl daraus und singt’s bis in die tiefe Nacht. Darum hören wir auch nur ihn immer, nur das, was gerade ihn bewegt;[1] er will sonst nichts außer sich, nichts Außerordentliches vorstellen; er singt von sich und wir müssen’s hören.

Also herrscht denn auch die Melodie der einzelnen Stimme beinahe in sämmtlichen seiner Liebesstudien über die andern, nicht gerade zufälligen, aber auch nicht nothwendigen vor; ja es ließen sich viele vom Anfang bis Ende einstimmig aufzeichnen und man würde den Schmuck der Harmonie von selbst dazu finden. Dieser Einzel-Gesang erscheint aber so aus dem Kern in’s Ganze gewachsen, hat eine solche Fülle im einzelnen Ton, wie in der Masse eine Rundung und Wucht, daß man, ohne zu brechen, kaum daran zu biegen wagen darf. Finden sich doch selbst in den Melodieengängen guter Meister kleine Risse, Sprünge, manches Widerhaarige, das sich zum Vortheil ändern ließe; in den ganzen Etuden aber wüßte ich, höchstens zwei bis drei kleine Stellen ausgenommen, keine Note anders zu richten, als sie dasteht.

Und hierin hat seine Cantilene in der That Aehnlichkeit [10] mit der Gluck’s, wie denn auch die Widersprüche der Zeiten einige Aehnlichkeiten aufzeigen könnten, und, wenn man dem einfach grandiosen Styl Gluck’s den kühn labyrinthischen Sebastian Bach’s entgegen stellte, man im engen Bezirk der Claviermusik die klare Weise Henselt’s der verschleierten Chopin’s gegenübersetzen müßte. Damit sei nun aber nicht ausgesprochen, Gluck habe die Musik höher gebracht, oder Henselt ließe Chopin hinter sich zurück. Da müßte Henselt die Brust verläugnen, an der er selbst getrunken, da müßte man Chopin nicht kennen in seiner um so viel zärteren Schwärmerei, seiner götterleichten Beweglichkeit, seiner ganzen unendlich feineren Organisation. Ja, viele der Henselt’schen Etuden würden ohne den Vorgang Chopin’s gar nicht da sein. Dies beiläufig, um einer Undankbarkeit zu begegnen.

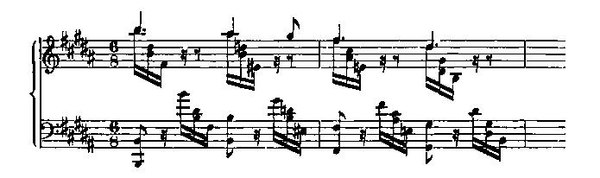

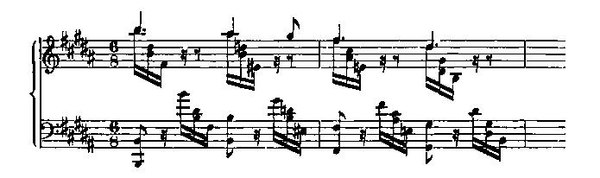

Henselt’s reizende Melodieen werden’s aber nun vollends durch das heimliche Figurenwerk, in das er jene versteckt; reiche Früchte aus grüner Zweig- und Blätterfülle herausquellend. Und hier müssen wir uns namentlich seines sorgsamen Fleißes erfreuen, mit dem er (aber nicht in melodischem Betracht, sondern im ausfüllenden harmonischen) die Bässe und Mittelstimmen behandelt, die Gewissenhaftigkeit, mit der er Alles anordnet, daß sich das Ganze vortheilhaft ausnehme und dabei das Einzelne sich fein und gehörig unterscheide. Namentlich ist ihm eine Figur eigen, deren erste Wurzel ich in der in diesem Hefte leider nicht enthaltenen Etude in H dur[H 2] [11] zu erkennen glaube, und die er zu wiederholten Malen anwendet und immer äußerst wohlklingend.

Höre man dies nun Alles von ihm selbst, wenn er sich zu guter Stunde manchmal an’s Clavier setzt (er behauptet zuweilen, er wäre der elendste Spieler), ordentlich hineinwachsend in sein Instrument und Eins mit ihm werdend, Ort und Zeit vergessend, unbekümmert ob Künstler oder Fürsten neben ihm stehen, wie er dann wohl auch plötzlich laut aufsingt, unverwüstlich und sich steigernd bis zum Schlußaccord und dann wieder von vorn anfangend, und man wird ihn einen gottbeseelten Sänger nennen müssen. Da fühlt man den Finger des Genius.

Mannichfache Betrachtungen ließen sich noch an die Erscheinung dieses gelobten Künstlers knüpfen: — die freudigsten, da er, um zu schaffen, nur die Hand auf die Tasten zu legen braucht, — auch einige bedenkliche, da andererseits das Aufenthaltlose, Zerstreuende des Virtuosenlebens dem höhern Forschen und Schaffen Eintrag thut, zu dem Glück und tiefste Einsamkeit gehört. Doch steht er noch im ersten Glanz der Jugend und so hoffen wir ihm bald wieder zu begegnen, wo wir uns über manches heute Zurückgehaltene noch des Bessern auszusprechen gedenken.

Werk 15.

Der Geschmack dieses Neufranken ist nach einem flüchtigen Blick in das Heft zu erkennen und schmeckt sehr nach Eugene Sue und G. Sand. Man erschrickt vor solcher Unkunst und Unnatur. Lißt carikirt wenigstens mit Geist; Berlioz zeigt trotz allen Verirrungen hier und da ein menschliches Herz, ist ein Wüstling voll Kraft und Keckheit; hier aber finden wir fast Nichts, als Schwäche und phantasielose Gemeinheit. Die Etuden haben Ueberschriften: „Aime-moi, le Vent,“ und „Morte,“ und zeichnen sich auf ihren sämmtlichen 50 Seiten dadurch aus, daß sie nur Noten ohne alle Vortragsbemerkung enthalten; die Caprice möchte nicht getadelt werden, zumal man ohnedies weiß, wie solche Musik am besten vorzutragen; aber die innere Leerheit prunkt und auch noch mit äußerer und was bleibt übrig? Im „Aime-moi“ eine wässerige französische Melodie mit einem Mittelsatz, der gar nicht zur Ueberschrift paßt, im „Vent“ ein chromatisches Geheule über einen Gedanken aus der A dur-Symphonie von Beethoven, und im letzten Stück eine widerwärtige Oede, wo Nichts als Holz und Stecken und Sünderstrick, das letztere noch dazu aus Berlioz entlehnt. Wir beschützen das verirrte Talent, ist nur überhaupt welches da, bleibt nur etwas Musik übrig; wo aber jenes eben noch zweifelhaft und von dieser nichts zu erblicken als Schwarz hinter Schwarz, müssen wir uns unmuthig abwenden. –

Das erste gedruckte Werk eines noch sehr jungen Musikers, der sich auf dem Titel als einen Schüler Mendelssohn’s einführt; das letztere ließe sich sogar errathen und an vielen der Etuden die Quelle bezeichnen, an welcher der Schüler vielleicht ohne sein Wissen und Wollen geschöpft hat, wie es im Umgang mit solch umstrickendem Meister sogar natürlich erscheint. Es sind somit mehr Studien für den Autor selbst, wie der Maler seine Entwürfe ja auch Studien nennt, als sie es für Andere sein können, die sich lieber gleich an das Original halten. Die meiste Bildungskraft und Eigenthümlichkeit scheint mir in der ersten Nummer des 2ten Heftes und der letzten des 1sten zu liegen; jene muß man geradezu trefflich und gelungen heißen: im letzten Drittel des Satzes geht es sogar, Florestan’isch zu reden, „über die Dächer“ d. h. in’s höhere, feinere Element; die andere erhebt sich ebenfalls freier und selbstständiger und hat Kraft und Saft. In den meisten andern aber vermisse ich die Spitze, oder, will man, da der Künstler überhaupt mehr in die Tiefe als in die Höhe strebt, den Schwerpunct, der einen nachzöge; man ist fertig ehe man sich’s versieht, es ist zu nichts Entscheidendem gekommen, man verlangt mehr nach der ersten Anlage, die einen größeren Inhalt erwarten ließ. Im Ganzen muß aber der Ernst der Ansicht, der sich in diesen Skizzen durchgängig offenbart, die Kunstmäßigkeit des Satzes,

[14] die Leichtigkeit der Combination, wie man sie bei jungen Künstlern in solchem Grad nur selten antreffen wird, mit den freudigsten Hoffnungen für die Zukunft des Componisten erfüllen, wie sie gewiß ein sicheres Zeugniß des Fleißes geben, mit dem er in die Geheimnisse der tieferen deutschen Kunst eingedrungen. Mit dem letzteren meinen wir nicht sowohl die Fuge, die wir sogar unterdrückt wünschten, als die kleinen Wendungen oft (bei Rückgängen in den Anfang etc.), an denen das Studium der Muster zu erkennen ist, zu deren Höhe sich der junge Künstler mit der Zeit selbst aufarbeiten möge.

Werk 60.

Von einem frühern Etudenwerk desselben norddeutschen Componisten war schon in einem ältern Bande der Zeitschrift die Rede und dort des Lobes genug gesagt. Gestehe ich, daß mir das neue zurückzustehen scheint gegen jenes. Wer bis zur Eigenthümlichkeit durchgebrochen, wird sie nie wieder verleugnen können, wenn er nicht geradezu Jahre lang feiert; und so auch hier. Aber über das eine Werk waltet mehr Segen, als über das andere, und diese Ruhe und Zufriedenheit, die uns nach dem Genuß des in Weihe empfangenen Kunstwerkes erfüllt, ist mir bei diesen neuen Tonstücken nicht zu Theil worden. Merkwürdig an ihnen erscheint das Auflehnen

[15] gegen die enge Form, daher sie sich oft in das Gebiet der phantastischeren Caprice verlieren und nur mißmuthig wieder in das Gleis einlenken. Etwas Aehnliches bemerkten wir schon bei dem früheren Hefte; doch geschah es dort nicht mit Aufopferung der schönen Form, die wir einmal von der Etude fordern müssen, und auch nicht mit Hintansetzung eines klar ausgeprägten mechanischen Zweckes, wie wir ebenfalls von dieser Compositionsgattung verlangen dürfen. Wie dem sei, so haben diese Musikstücke doch so viele eigene und kühne Züge aufzuweisen, und unterscheiden sich scharf genug von allen andern Etuden, daß sie sich Spieler, denen es an Kenntniß des ganzen Reichthums der Gattung wie an Vielseitigkeit der Bildung liegt, allerdings ansehen müssen. Besondere Auszeichnung verdient die letzte; ein düsteres Bild, wie das eines Meisters, der seine Leiden durch Töne bannen will, großen Ausdrucks voll.

Werk 95.

Die späteren Etudenwerke der bekannteren Etudenschreiber haben, wie uns die Erfahrung sagt, sich nicht die Gunst und den Einfluß erringen können, als ihre früheren. Von denen von Cramer kennen nur Wenige, was er außer seinen zwei ersten Heften geliefert; eben so

[16] von denen von L. Berger, Weyse, Chopin, A. Schmitt u. A. Die Gründe sind wohl aufzufinden. Einestheils sind jene späteren Sammlungen in Wirklichkeit unbedeutender, denn der Componist erschöpft sich endlich in solcher kleinen Form, oder er bringt Aelteres wieder zum Vorschein; dann verlangt das Publicum auch Steigerung, wo keine mehr zu erreichen; endlich durchkreuzen sich gerade in dieser Gattung die Erscheinungen so rasch und vielgestaltig, daß sich nur das Ausgezeichnetste über dem Strome zu halten vermag. Kurz, wir sehen auf den Clavieren die beiden ersten Hefte der Cramer’schen, Chopin’schen etc. Etuden weit öfter, als die späteren. Auch diese neue Sammlung von Moscheles wird die alte berühmte nicht vergessen machen, und soll es auch nicht. Der verehrte Componist spricht sich in einem beinah zu kurzen Vorwort über den Zweck seiner neuen Etuden, über das, was sie von den ältern unterscheidet, selbst aus. Mechanische Ausbildung der Hand, die vielseitigste, wird natürlich schon vorausgesetzt; ebenso wünscht er Kenntniß seiner älteren Etuden.

„Der Spieler ist besonders darauf angewiesen, durch seinen Vortrag diejenigen Regungen, Leidenschaften und Empfindungen auszudrücken, die dem Verfasser beim Schreiben dieser Tonstücke vorgeschwebt und die er durch die charakteristischen Namensbezeichnungen, die einem jeden der Stücke vorgesetzt sind, so wie durch die den Vortrag bezeichnenden Kunstwörter, die im Laufe des Werkes vorkommen, nur leise andeuten konnte“ etc.

[17] Man hat diese Ueberschriften über Musikstücke, die sich in neuerer Zeit wieder vielfach zeigen, hier und da getadelt, und gesagt „eine gute Musik bedürfe solcher Fingerzeige nicht“. Gewiß nicht: aber sie büßt dadurch eben so wenig etwas von ihrem Werth ein, und der Componist beugt dadurch offenbarem Vergreifen des Charakters am sichersten vor. Thun es die Dichter, suchen sie den Sinn des ganzen Gedichtes in eine Ueberschrift zu verhüllen, warum sollen’s nicht auch die Musiker? Nur geschehe solche Andeutung durch Worte sinnig und fein; die Bildung eines Musikers wird gerade daran zu erkennen sein.

So erhalten wir denn in den vorliegenden Etuden zwölf charakteristische Bilder, deren Bedeutung durch die Ueberschriften eher gewinnt. Wir können sie nach ihrem Inhalt in vier Abtheilungen bringen. In der einen werden uns bekannte, und zwar mythologische Charaktere geschildert; dahin gehören die mit „Juno“ und „Terpsichore“ bezeichneten Nummern; in der andern Scenen aus dem Leben und nach der Natur: das „Bacchanal,“ die „Volksfestscenen“ und „Mondnacht am Seegestade;“ in der dritten psychische Zustände: „Zorn,“ „Widerspruch,“ „Zärtlichkeit,“ „Angst,“ „Versöhnung;“ in der letzten Classe stellen sich als verwandt dar: „Kindermährchen“ und „Traum.“ Im Hefte selbst stehen die Stücke in bunter Mischung, hier und da um sie hintereinander spielen zu können, vom Componisten durch kurze, die Tonarten überleitende Zwischenspiele verbunden, [18] die wir manchmal vielleicht ausgeführter wünschten.

Auf die Nummern der ersten Abtheilung möchte ich umgekehrt die Göthe’schen Worte anwenden „je mehr du fühlst ein Mensch zu sein, je ähnlicher bist du den Göttern.“ Gerade in diesen Bildern, die den Namen zweier Himmlischen tragen, erscheint die Phantasie des Künstlers gefesselt; gerade in diesen vermiss’ ich Leben und Wärme der Musik. Die Formen sind schön und richtig, die Charaktere mit denen der Mythologie in Uebereinstimmung zu bringen; im Ganzen aber blicken die Stücke kalt wie Statuen und wirken unter allen am wenigsten, wie ich wiederholt an mir wie an Andern erfahren. Dagegen hat die Musik Macht und Mittel, der Phantasie Bilder zuzuführen, wie sie uns durch die Ueberschriften der andern Abtheilung näher bezeichnet werden. Das „Bacchanal“ ist ein griechisches classisches und hat einen sehr charakteristischen Grundton. In den „Volksfestscenen“ rollt der Componist ein lebendiges Gemälde auf, in das ich vielleicht auch einen Mandolinenspieler hineinwünschte, ich meine als Gegensatz zu dem vielstimmigen Durcheinander eine leiser gehaltene Cantilene. Das Stück ist der interessantesten Züge voll. Was man von der „Mondnacht am Seegestade“ zu erwarten hat, sagt die Musik am besten. Die Tonart ist As dur und das Stück sieht sich schon romantisch an. Bennett hat in seinen Skizzen, in der mit „the Lake“ überschriebenen, etwas sehr Aehnliches gegeben.

[19] Unter den Nummern, die uns psychische Zustände malen, möcht’ ich dem „Widerspruch“ den Preis zuerkennen. Die leichte, sichere Zeichnung, der Ausdruck des feinen Spottes, der diese Musik charakterisirt, und in musikalischem Betracht die geistreiche harmonische Verwebung machen sie zu einer der ausgezeichnetsten und wirkungsvollsten der Sammlung. Eben so ist die mit „Zorn“ überschriebene ein vortreffliches Musikstück, obgleich ich in seinem Charakter eine edlere Regung, mehr kühnen Stolz, energisches Auflehnen legen möchte und es in diesem Sinn vorgetragen wünschte. Die Nummern „Zärtlichkeit“ und „Versöhnung“ sind mehr geistreich gedacht, als gemüthlich; in letzterer herrscht jedoch ein besonders schöner Wohllaut. Das mit „Angst“ überschriebene Stück, das letzte des Heftes, erfüllt Alles, was die Ueberschrift sagt.

Es bleiben noch das „Kindermährchen“ und der „Traum“ übrig, die mir als die zartesten und poetischsten der Sammlung gelten. Hier, wo sie in’s Uebersinnliche, in das Geisterreich hinüberspielt, übt die Musik ihre volle Gewalt. Namentlich ist das Kindermährchen ein höchst ergötzliches Bild, in glücklichster Stunde erfunden, äußerst sauber und nett ausgeführt; keine Note darf hier anders stehen; auch die Ueberschrift trifft den Charakter der Musik auf’s Genauste. Im „Traum“ fließt es Anfangs dunkel auf und nieder: man weiß wie die Musik träumen, wie man in ihr träumen kann; erst in der Mitte ringt sich ein entschlossenerer [20] Gedanke los; dann verschwindet Alles wieder in das erste leise Dunkel.

Von den frühern Etuden unterscheiden sich diese neuen allerdings; funfzehn Jahre, die während[H 3] des Niederschreibens jener verflossen, machen wohl einen Unterschied. Der Styl ist womöglich gedrungener, die Harmonie combinirter, gewählter, überall herrscht mehr der Gedanke vor, während die älteren wie natürlich den Vorzug größerer Jugend, lebhafterer Empfindung voraus haben. Inzwischen hat der Componist auch manche Mittel der neusten Schule nicht unversucht gelassen, wie denn auch von ihrer romantischen Färbung in seinen Gedanken hier und da durchschimmert. Ein vortrefflicher Künstler zeigt er sich hier wie dort.

- ↑ Sollte diese Ansicht dem oben Ausgesprochenen, wo wir H. einen Tronbadour nannten, zu widersprechen scheinen, so bemerken wir, daß sich jenes Bild mehr auf die Art seines Vortrags bezieht.

Anmerkungen (H)

- ↑ [GJ] II.91: Das geschah auch; Czerny hat außer vielen Kirchencompositionen auch ein angefangenes Oratorium hinterlassen. Commons

- ↑ [GJ] II. 505–506, Anmerkung 16:

Henselts Poëme d’amour (W. 3), worin die auf diese Figur gebaute Etüde enthalten ist, erschien in Schlesingers Album du Pianiste von 1838. In Schumanns Besprechung (1838, VIII, 70) heißt es: „Was dem Album die meisten Käufer verschaffen wird, ist wohl namentlich das durch Clara Wieck verherrlichte Andante mit Etüde in H dur von Adolph Henselt. Dem Andante wüßte ich nichts als eines jener schönsten Sonette von Petrarca, das mit den Worten „benedetto sia’l giorno.“ anfängt, an die Seite zu setzen; es sucht seines Gleichen. Die Etüde, zu anderer Stunde erfunden und in keiner tieferen Beziehung zum Andante gedacht, bringt es aber beim Zuhörer aus dem Herzen in die Hände, und ihre Wirkung ist wie bekannt die allgemeinste, daß Alles durcheinander spricht vor Freude. Der Componist [506] war lange im Zweifel, ob er die Melodie der Etüde, vor jener großwogigen Begleitung, nicht erst in einfacherer vorführen sollte, wovon ich ihm bescheidentlich abrieth, aus mehreren Gründen, von denen der eine, daß die Etüde dann eine mehr variationsähnliche Wirkung hervorbrächte, ihm am meisten zu gefallen schien. Leider muß man das Stück jetzt in allen möglichen Gesellschaften zu hören bekommen, wie denn neulich ein armes Fräulein an ihm wie an einem schweren eisernen Kasten schob, der nicht von der Stelle wollte.“ Commons - ↑ [GJ] II.114: seit dem Niederschreiben (?) Commons

| ← 1838. (Schluss) | Nach oben | Compositionen von Leopold Schefer → |

| Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext. |