Die Gartenlaube (1867)/Heft 43

Franzi hatte nur noch wenige Tage an der Kreuzstraße auszuhalten, als unerwartet eines Abends Waldhauser angefahren kam, der sich seit dem ersten Zusammentreffen nicht mehr hatte blicken lassen, der aber inzwischen, wie die Einkehrenden bei Trunk und Imbiß vielfach erzählt, sich wirklich ein an der Straße und in der Nähe eines Flüßchens günstig gelegenes Anwesen gekauft und die verabredete Handelsgemeinschaft mit Meister Staudinger eifrig begonnen hatte. Sie konnte nicht umhin, nach seinem Begehren zu fragen und ihn zu bedienen, aber sie beachtete nicht, wenn sie es auch gewahrte, daß er gleich beim Eintreten sie mit besonderer Vertraulichkeit grüßte und ihr wie zum Zeichen stillen Einverständnisses zublinzte. „Geschwind,“ rief er, „nur ein Glas warmen Wein, aber tüchtig gewürzt, denn der Nordwind bläst einem durch den Mantel bis auf die Haut! Ich kann mich nicht aufhalten, bin nur so im Vorübersausen da und hab’ dem Hausknecht gesagt, er soll die Pferde nur gleich angeschirrt in den Stall führen. Setz’ Dich zu mir her, Franzi, und laß uns ein gescheidtes Wort reden miteinander …“

„Ich will nit stören, Herr Aicher,“ sagte sie, „Sie könnten sonst auf Ihre wichtigen Geschäfte vergessen!“

„O, ich vergesse nichts, was ich einmal im Sinn habe!“ sagte er, indem er sich setzte und zugleich dem herantretenden Wirthe für seine Begrüßung dankte. „Laß mir auch den Herrn unterwegs, das schickt sich nicht für so gute, alte Bekannte, wie wir Zwei sind; wenn es die Leute hören, könnten sie am Ende gar glauben, ich sei in die Sünde des Hochmuths verfallen! Was sagst Du dazu, ich hab’ diese Tage ein gutes Geschäft gemacht und hab’ mich verlobt, daß ich eine Capelle bauen will! Nicht wahr, das hast Du von mir nicht erwartet?“

„Wahrhaftig nicht,“ erwiderte Franzi höhnisch, auf einen Wink des Wirthes am Tische verweilend, aber die Handbewegung nicht beachtend, mit welcher Waldhauser bei Seite rückte und sie einlud, neben ihm Platz zu nehmen.

„Ja, ich bin nun einmal so!“ fuhr er fort. „Wenn mir etwas glückt, muß ich immer gleich darauf denken, wie ich mich dem lieben Gott für seinen Segen erkenntlich zeigen kann. … Habe zuerst gedacht, ich wollte eine ganz neue Capelle bauen, und hab’ unter der Hand schon immer nach einem Platze umgesehen, wo sie stehen könnte, daß man sie von allen Seiten und recht weit sieht …“

„Und von dem frommen Herrn Aicher reden soll, der sie gebaut hat …“ schaltete Franzi wie zuvor in höhnendem Tone ein.

Ein finstrer, lauernder Seitenblick streifte aus Waldhauser’s Augen nach ihr hinüber, er besann sich aber augenblicklich und fuhr mit seinem ruhig stehenden Lächeln fort: „Warum nicht? Das wäre nichts Unrechtes … Es steht ja geschrieben, daß man sein Lichtlein nicht unter den Schäffel stellen, sondern soll leuchten lassen vor den Menschen … Indessen hab’ ich mich wieder anders besonnen. Kennen Sie die alte, baufällige Wallfahrtscapelle im nahen Forst, Herr Wirth?“

„Gewiß,“ erwiderte der Gefragte, „mit dem wunderthätigen Muttergottesbild zu den sieben Schmerzen … es ist alle Jahr’ einmal große Wallfahrt dahin, aber die übrige Zeit steht sie ganz verlassen, drum ist sie schier dem Einfallen nahe …“

„Drum hab’ ich mir gedacht, es wär’ schade um den schönen, alten Bau … und will das Kirchlein wieder herrichten lassen. Ob ich eine neue Capelle baue, oder eine alte neu herrichte, kommt ja doch auf eins heraus …“

„Jedenfalls ist’s wohlfeiler,“ sagte Franzi trocken.

„Ja, ja – man kennt Dich schon,“ rief Waldhauser, an sich haltend, aber bitter getroffen, „Du bist immer mit spitzigen Reden bei der Hand, aber ich glaube, das ist es gerade, was mir neben Deinen schönen Augen so wohl an Dir gefällt …“

„Ich kann mit mehr aufwarten!“ erwiderte sie, während der Wirth in die Küche ging, nach dem Würzwein zu sehen.

„Das sollst Du auch,“ sagte er, traulich näher rückend, „und daß ich’s nur gleich heraus sage … deswegen bin ich da, es ist blos Deinetwillen, daß ich heut gekommen bin … Ich hab’ mir einen hübschen Hof gekauft, aber ich hätte noch ganz Anderes im Sinn … drinnen im Markt ist eine Wirthschaft feil, die möcht’ ich kaufen, aber dann muß ich eine tüchtige Hauserin und vor Allem eine schöne Kellnerin haben, mit der die Gäste sich gern unterhalten. Drum bin ich da; sag’, daß Du zu mir gehen willst, und morgen in aller Früh fahr’ ich zum Notar und mach’ den Kauf richtig …“

Franzi maß ihn mit finsterem Blick. „Nein,“ sagte sie, sich zum Gehen wendend, „zur Leimstang’ und zum Fliegenstäkel geb’ ich mich nit her … Daß Sie mir ein’ solchen Antrag machen, Herr Aicher, das wundert mich kein Bröserl, aber angehört hab’ ich’s nur, weil ich d’ran denk’, wie viel Gut’s ich von Ihre braven, redlichen Eltern genossen hab … das Andenken d’ran hab’ ich in mein’ Herzen aufgehoben, wie man ein Amulet aufhebt oder sonst ’was Heilig’s … aber Ihnen gegenüber ist das Andenken jetzt aufgewogen durch die heutige Red’ … Sie haben [674] jetzt nichts mehr bei mir gut und wann wir wieder z’samm’ kommen, geht’s gleich für gleich auf in unserer Rechnung…“

„So sei doch nicht so überspannt,“ rief er, mit gierigen Augen an den von der Röthe des Unmuths belebten und verschönten Zügen des Mädchens hangend und sie am Arme festhaltend. „Was hab’ sich denn so Besonderes gesagt? Sei gescheidt, Mädel, und komm’ zu mir … Du kriegst keinen bessern Platz, und wenn Du die Welt ausgehst!“

„Brauch’ keinen,“ sagte sie unwillig, „ich hab’ mich schon verdungen…“

„Habe schon davon gehört,“ fuhr er in zäher Zudringlichkeit fort, „Du willst in die Stadt, bist eben eine kluge Person und weißt, wo Barthel den Most holt! Aber bei mir bekommst Du es doch noch besser, als in der Stadt… Schau, ich denk’ nicht daran, zu heirathen; wenn Du vernünftig sein willst, hast Du bei mir ein Leben, wie im Himmel … Du sollst Alles haben, was ich Dir nur an den Augen absehen kann… Ziere Dich doch nicht so, früher ist Dir das ganz gut angestanden, aber jetzt …“

Franzi war bei jedem Worte bleicher und starrer geworden; mit weit geöffneten Augen und athemlos hing sie an den Mienen des Redenden. „So?“ stieß sie kaum hörbar heraus… „Und jetzt?“

„Jetzt glaub’ ich Dir’s nicht mehr,“ sagte Waldhauser mit schlauem Triumphe, „jetzt kennen wir uns besser und das ist ja das Zweite, was mir so sehr an Dir gefällt… Du siehst ein, daß es nichts braucht, als vor den Leuten den Schein zu wahren und der dummen Welt Sand in die Augen zu streuen, und daß man dabei in der Stille doch thun kann, was man will!“

„So? Seh’ ich das ein?“ stammelte das Mädchen.

„Gewiß!“ lachte er, sein Spiel schon für gewonnen haltend. „Meinst Du, ich wisse nicht, daß Du, so ehrbar Du Dich anstellst, Dich heimlich doch auch auf’s Naschen verstehst? Hahaha, wie hab’ ich für mich gelacht, wie pfiffig Du es angestellt und Dir die uncommode Zeugschaft vom Halse geschafft hast… Wenn ich mich nicht schon in Dich vergafft hätt’, ich müßte es jetzt thun seit dem kostbaren Stückchen mit dem Oedhof…“

In Franzi’s Wangen kehrte das Blut, in ihre Glieder die Bewegung zurück. „Und wer …“ rief sie glühend, „wer ist es denn, der so was von mir denkt und sagt? Wer untersteht sich denn …“

„Nun, wie stellst Du Dich denn an?“ fragte Waldhauser, sich halb erhebend, und versuchte, den Arm um sie zu schlingen. „Als wenn nicht alle Welt davon zischelte! Jedermann sagt’s und ich, der Dich jetzt ganz kennt, ich sag’ es auch… Gieb es auf, Dich zu verstellen, vor mir wenigstens nimm die Maske herunter und gieb mir Antwort auf meinen Antrag…“

„Ich kann nit vor Jedermann hintreten,“ erwiderte Franzi, „und kann nit mit aller Welt reden, aber wer einmal mit mir red’t, der soll auch seine Antwort haben… Ein altes Sprüchwort sagt: ‚Auf eine Lug gehört ein Schlag!‘ … So sag’ ich auch und – das ist mein’ Antwort!“

Im nämlichen Augenblick brannte ein schallender Schlag auf dem Gesichte des Heuchlers, daß die in der großen Gaststube anwesenden Gäste aufsahen und verwundert nach dem Nebenzimmer blickten, aus welchem Franzi völlig gelassen heraustrat und sich an das Schwenkschaff stellte, um mit dem Spülen des Geschirrs fortzufahren, in welchem die Ankunft des Gastes sie unterbrochen hatte. Waldhauser stand eine Weile wie vom Blitz getroffen, bebend, mit den Zähnen knirschend, mit geballten Fäusten und rollenden Augen – ein Bild entlarvter Bosheit und ohnmächtiger Wuth. „Warte, Canaille, das büßest Du mir!“ stöhnte er dann, seine Sachen zusammenraffend, und stürzte aus dem Hause, an dem verblüfften Wirthe vorüber, der eben mit dem verspäteten Glase Würzwein herantrat; in einigen Secunden sauste sein Gespann, von wüthenden Peitschenhieben getrieben, wie unsinnig in die Nacht hinein.

Eine gute Strecke war er in dem Walde dahin gefahren; zwischen den finstern Tannenbäumen, welche hoch und schwarz sich zu beiden Seiten der grauweiß hinziehenden Straße drängten, blickte zuweilen der kaum aufgegangene abnehmende Mond herein und jagte mit den niedergebeugten Aesten und Wipfeln ein unheimliches Spiel von Licht- und Schattenbildern am Boden dahin. Es bedurfte geraume Zeit, bis der Nachtsturm das wallende Blut des Zürnenden so weit abgekühlt hatte, daß er wieder einen klaren, ruhigen Gedanken zu fassen und wahrzunehmen vermochte, was um ihn her vorging. Verwundert und überrascht gewahrte er, daß über seinem Sitze von hinten ein Schatten hereinragte, der sich nicht veränderte und nicht von den Bäumen oder Wolken zu kommen schien – eben wollte er sich vollends darnach umwenden, als der Ton einer männlichen Stimme ihn weiterer Untersuchung überhob. Ein Mann saß hinten auf das Wagenbret gekauert.

„Ich meine,“ sagte derselbe mit gleichgültiger Ruhe, „jetzt dürften Sie die Schweißfuchsen schon ein Bissel verschnaufen lassen. … Sie sind ja gefahren, daß ich alle Augenblick geglaubt hab’, es müßt’ ein Rad wegfliegen… Schau’n S’ mich nur nit so verwundert an, Herr Waldhauser, ich bin schon der, für den Sie mich anschau’n, der Nußbichler Alisi…“

„Kerl,“ fuhr ihn Waldhauser an, „wie kommst Du daher? Und was willst Du von mir?“

„Wie ich daher komm’?“ rief Alisi lachend. „Mit Ihnen, Herr Waldhauser … ich bin vor dem Kreuzstraßen-Wirthshause hinten aufgesessen auf Ihrem Wagen und hab’ mich von Ihnen heraus kutschiren lassen als blinder Passagier… Was ich will? Das können Sie auch erfahren … ich möcht’ mein Güt’l wieder haben, das sie mir abgestohlen haben, und dazu muß ich Geld haben, und das Geld, das sollen Sie mir geben…“

„Hinunter von meinem Wagen,“ schrie Waldhauser, als der Lumpensammler sich erhob und Miene machte, sich über ihn zu beugen, „bist Du betrunken, Kerl, oder was hast Du sonst im Sinn?“ Er stieß nach ihm und suchte ihn von dem Tritte hinab zu drängen, aber Alisi klammerte sich so fest an den Wagen, daß er den Versuch bald aufgeben mußte.

„Betrunken?“ rief der Bursche. „Wenn man betrunken werden kann von Gift und Gall’ und von Kummer und Herzleid, dann kann’s sein, daß ich es bin – Andres hab’ ich seit acht Tagen schier nicht mehr in den Mund gebracht… Ich weiß recht gut, was ich sag’ und thu’, Herr Waldhauser, es ist mir nur immer so eigen und so schwer im Kopf, daß es den Leuten vorkommt, als hätt’ ich einen Dusel… Die Zeit ist’s vorbei, es greift nimmer an, das schlechte Zeug, das sie jetzt brennen… Ich will mein Güt’l wieder haben, ich hab’s Ihnen schon erzählt: es heißt, der jetzt darauf sitzt, hat schon wieder abgehaust, es ist kein Glück und kein Segen bei dem unrechten Gut – es soll ihm wieder verkauft werden, da will ich’s kaufen, und Sie, Herr Aicher – es bleibt dabei, Sie müssen mir das Geld dazu geben…“

„Ich? Und müssen auch noch?“ rief Waldhauser ungeduldig. „Und warum etwa? Geh’ Deiner Wege, sag’ ich, wenn Du nicht betrunken bist, so bist Du verrückt, oder hältst mich dafür. … Fort, halt’ mich nicht auf; ich kann wegen Dir nicht eine halbe Stunde auf der offenen Landstraße in Wind und Nacht anhalten. … Mach’, daß Du vom Wagen hinunter kommst, sag’ ich, oder ich brauche Gewalt!“

„Da müßten wir erst seh’n, wer dem Andern Herr werden thät …“ rief Alisi lachend, „es hat nit Jeder eine Faust, wie der Aichbauern-Sixt, und wenn er auch auf dem nämlichen Baum gewachsen wär’! Warum soll ich denn fort? Anhören können Sie mich ja doch… Sie helfen mir, dafür kann ich Ihnen auch wieder helfen…“

„Du mir?“ sagte Waldhauser geringschätzig. „Und wobei etwa?“

„Bei dem, was Sie jetzt im Sinn haben,“ sagte der Lumpensammler und beugte sich näher zu ihm, als besorgte er, selbst in der Nacht und Einsamkeit belauscht zu werden, „bei dem, was Sie jetzt im Sinn haben müssen … Sie werden mich schon versteh’n, wenn ich Ihnen sag’, daß ich am Wirthshaus herumgestrichen bin und hab’ so zufällig zum Fenster hinein geschaut und hab’ geseh’n, wie die Franzi … Mir ist das Weibsbild zuwider,“ fuhr er fort, da Waldhauser wie bei Berührung einer Wunde zuckte und sich auf die Lippen biß, „zuwider wie Gift und Opperment – ich gebet’ einen Finger aus der Hand, wenn ich meine Wuth an ihr auslassen, wenn ich ihr so was Rechtes anthun und sie untertauchen könnt’, daß sie so geschwind nit wieder in die Höh’ käm’ … den Fußtritt, den ich ’kriegt hab’ wegen ihr, den möcht’ ich ihr wieder geben – und ich bild’ mir ein, Ihnen muß gerad’ so sein…“

Waldhauser schwieg noch einige Augenblicke, als Alisi geendet. „… Steig’ herein in den Wagen und setze Dich neben mich,“ [675] sagte er dann, „das können wir im Weiterfahren am Besten bereden…“

„Ah, das ist ein Wort, das ich mir gefallen laß’!“ rief der Lumpensammler und war im nächsten Moment wie eine Katze über den zurückgelegten Kasten auf den Wagensitz geklettert, auf dem er sich behaglich niederließ. „Da kann sich’s Unsereiner doch auch einmal commod’ machen!“

„Aber was denkst Du?“ begann Waldhauser. „… Wenn ich wirklich das im Sinn hätte, was Du meinst, wie würdest Du es anstellen, ihr zu vergelten, was sie mir … was sie Dir gethan hat?“

„Nichts leichter als das,“ flüsterte Alisi. „Eine rechte Schand’ muß ihr angethan werden, die sie hinunter zieht, als wenn man ihr einen Mühlstein an den Hals gehängt hätt’ … etwas, daß sie ruinirt ist auf ihre Lebtag, und kein Hund mehr ein Stück’l Brod von ihr nimmt… Es muß ihr geh’n, wie’s mir gegangen ist, durch’s Haberfeld muß sie ’trieben werden, wie ich … daß kein Mensch sie mehr anders anschaut, als über die Achsel, wie mich … daß man ihr Fußtritt’ geben darf, wie mir…“

„Freilich, freilich,“ erwiderte Waldhauser rasch und mit dem Ausdruck unverhehlter tückischer Freude. … „Das wäre die beste Rache… Kerl, Du bist klüger, als ich Dich geglaubt habe… Freilich, das würde sie am Empfindlichsten treffen – der Schein der Unbescholtenheit geht ihr ja in ihrem Stolze über Alles… Aber Du thust mir doch Unrecht, wenn Du mich nach Deinem Maße missest! Ich denke nicht an Rache – das wäre unchristlich, denn man muß ja seinen Feinden verzeihen … aber um ihres eigenen Heiles, um ihrer Besserung willen, könnte ihr eine kleine Lehre gar nicht schaden, wenn ihr die Maske vom Gesicht gerissen werden könnte, das würde sie vielleicht zwingen, in sich zu gehen und ihre Hoffahrt abzulegen. … Aber was Du sagst, lieber Freund, ist schwer zu machen, das Haberfeld kommt nicht so leicht, und verlangt Beweis…“

„Oho!“ rief Alisi, „davon könnt’ Mancher ein Lied singen … aber, wenn es weiter nichts fehlt, den Beweis, den schaff’ ich…“

„Du?“ entgegnete Waldhauser mit gieriger Hast. „Du könntest … Höre, Kerl, wenn Du das zu Stande bringst, dann – dann sollst du das Geld haben und Dein Güt’l wieder kaufen…“

„Hab’ ich’s nicht gesagt, wir werden handelseins? Die Hand darauf und eingeschlagen – es gilt!“

„Aber was weißt Du? Wär’ es wirklich wahr, was die Leute sagen?“

„… Wahr! In der Galli-Nacht hab’ ich sie selbst gesehen, keine zwei Büchsenschuß weit vom Oedhof – mit dem Kind, das sie gelegt hat, im Arm … ich hatt’ darauf schwören können, daß sie’s gewesen ist…“

„Also weißt Du es nicht gewiß? Was soll es dann nützen.“

„Ich bin gestürzt, darüber ist sie mir entwischt – aber ich war doch feiner als sie. Wenn es die Franzi ist, hab ich mir gedacht, kann sie jetzt nicht in ihrem Dienst sein, wenn ich ein Stück Lunge d’ran setz’, komm’ ich auf jeden Fall eher hin als sie – und wenn sie nicht daheim ist, dann ist sie’s gewesen, die ich mit dem Kind gesehen hab’… Ich bin durch die Nacht über Stock und Stein dahin geschossen wie ein Fuchs … aber es hätt’ die Eil’ nit nöthig gehabt: die Franzi war nit im Wirthshaus und ist auch die ganze Nacht nit heim ’kommen – der Wirth hat gesagt, sie sei in aller Früh fort, auf die Eisenbahn und nach München hinein, weil sie sich um einen Platz umschauen wollt’… Ja, um einen Platz hat sie sich auch umgeschaut – aber für ihr Kind, das sie bei ihren Helfershelfern versteckt gehabt hat… Und d’rum sag ich, die Franzi ist’s gewesen, und dafür leg’ ich die Hand in’s Feuer!“

„Ja, ja, es ist klar – ganz klar! Es greift Alles ganz natürlich ineinander!“ murmelte Waldhauser mit boshaftem Behagen. „Das wird mehr als genug sein, sie zu demüthigen und zu strafen. … Aber, warum hast Du das nicht schon lange gesagt?“

„Weil ich die rechte Zeit hab’ abwarten wollen,“ erwiderte der Nußbichler, „sie ist jetzt um desto sicherer und ich hab’ ihr aufgelauert, wie eine Spinn’ im Netz, die ihre Fäden nach allen Ecken hin ansetzt … es ist kein Tag vergangen und keine Nacht, wo ich nit um die Kreuzstraßen herumg’strichen bin, wie ein Jäger in seinem Revier… Und wenn ich hätt’ reden wollen, was hätt’s genutzt? Einem Lumpen – einem schlechten Kerl, wie ich einer bin, hätt’ man doch nicht geglaubt … sie hätten gesagt, ich wär’ ihr aufsässig wegen dem Fußtritt und wollt’ ihr was anthun, oder ich sei ein Narr oder hätt’ wieder einmal zu tief in’s Glas geschaut… Nein, Herr Waldhauser, wenn da ’was eine Kraft haben und ausgeben soll, da muß ein ganz Anderer das Maul aufmachen und vor den Riß stehen!“

„Recht, recht!“ rief Waldhauser eifrig. „Es ist Alles ganz vortrefflich, wie Du es ausgedacht hast. … Du bist ein durchtriebener Bursch! Aber was hilft das Reden und die ganze Vorbereitung? Es heißt ja, das Haberfeld soll schon in den nächsten Tagen getrieben werden. … Wie soll man das machen, daß es auch zu ihr kommt? Wie und wo soll man auch die Haberer finden?“

„Da kann ich auch wieder aus der Noth helfen,“ sagte der Nußbichler pfiffig, „das wird Alles gar geheim gehalten und verschwiegen, – aber auf einen halb verruckten Menschen, wie mich, da wird nicht Acht gegeben; da red’t Mancher von der Leber weg, als wenn ein Hund auf der Bank läg’ oder unterm Tisch, der nichts weiter sagen kann … nun, wenn ich doch schon sein soll wie ein Hund, hab’ ich wenigstens das Gute davon, daß ich allerhand inne werd’, was kein anderer Mensch erfahrt. … Lassen S’ einmal mich fahren, Herr Waldhauser, da geht gerad’ ein Seitenstraßel in’s Holz; sorgen S’ Ihnen nit, ich kenn’ jeden Baum im Wald. Ich weiß, wo man die Haberer zu finden hat und wie man’s macht, daß man zu ihnen kommt … Folgen S’ mir nur …“

Ohne die Zustimmung abzuwarten, nahm er Waldhauser die Zügel aus der Hand und lenkte das Fuhrwerk quer durch den Graben in ein sogenanntes G’ramb’, eine gerade durch den Forst gezogene Lichtung, aus der alles Holz abgeräumt war und wo der Wagen auf dem moosigen Waldboden beinahe geräuschlos dahin rollte. Auch die Beiden sprachen nichts mehr, es war eine unheimliche Fahrt zwischen den eng heranrückenden Tannen dahin, von denen manchmal eine sich weiter vorneigte, als sei sie neugierig, die nächtlichen Wanderer näher zu beschauen und zu erkennen; der nur schmale Mond war hinter Wolken versteckt, und der Himmel zog sich nur wie ein schwarzgrauer sternloser Streifen über der finsteren Waldgasse hin – nichts war zu hören, als manchmal aus weiter Ferne das Bellen eines Hundes in einem Bauernhause, oder das Schlagen der Kirchenuhr aus einem weit hinter dem Walde eingeschlafenen Dörfchen, oder manchmal das Krachen oder Brechen im Gebüsch und Gestäng, wenn ein aufgescheuchtes Wild vor den Nahenden die Flucht ergriff.

Endlich mündete die Lichtung in eine große rasenbedeckte Waldblöße aus, zu welcher auch von anderen Seiten hellere festgetretene Pfade heranführten und bei dem Kirchlein zusammenliefen, dessen verwittertes farbloses Gemäuer nur durch seine mattere Färbung sich von dem schwarzen Waldgrunde abhob und dadurch sichtbar wurde. In einiger Entfernung davon hielt der Nußbichler an und lenkte das Gespann in eine niedrige, nach allen Seiten offene Bretterhütte. … „Das ist die Schenk’, die sich der Wirth gebaut hat, auf Maria-Namen, da ist große Wallfahrt zu der Capellen … der Tag tragt ihm, wenn es noch ein bissel gutes Herbstwetter ist, allein so viel, daß er den Winter über feiern könnt’ … es geht gar sehr andächtig zu und das viele Beten macht die Lippen und die Gurgel sperr (trocken). … Seh’n Sie, dort ist das Kirchel … ich bin in der Näh’, wenn Sie mich brauchen. …“

Sie flüsterten noch einige Zeit; dann schritt Waldhauser der Kirche zu; die Thür war verschlossen, aber von innen heraus erklang es wie das Murmeln gedämpfter Stimmen und an den hohen Spitzbogen der Fenster hinan spielte ein matter Lichtschein, als brenne drinnen die ewige Ampel.

In der Kirche war es beinahe vollständig dunkel; ein schwacher, vom Altare her kommender Schimmer reichte eben nur aus, um zu erkennen, wie an den verwitterten Wänden, von denen der Kalkbewurf abgefallen, der Schimmel sich angesetzt hatte und das grüne Moos daran emporstieg, das auf den zerbröckelnden und feuchten Ziegelplatten des losen Pflasters wuchernd dahin kroch. Die Halbsäulen und Gurten der Wände waren nur durch die schwarzen Schlagschatten hinter ihnen in etwas erkennbar und [676] verloren sich in dem undurchdringlichen Dunkel des darüber aufsteigenden Spitzgewölbes. Das Holzwerk der Seitenaltäre war feucht und hatte klaffende Risse, die zum Chor empor führende Stufe von Stein war ausgetreten und wie zerschlagen; am Hochaltare hing die eine Seite des Flügelaltars in den schadhaft gewordenen Angeln sturzbereit herab, die Schnitzerei und die Figuren daran waren mit Staub und Spinnwebe überdeckt, die Farben verblichen und die Vergoldung matt geworden. Ueber dem Altare oder vielmehr in dessen Mitte stand ein holzgeschnitztes Bild der Gottesmutter, welche sieben Schwerter in der Brust stecken hatte und mit gerungenen Händen und thränenden Augen zum Himmel empor sah. Das Licht der Laterne, welche auf der Stufe des Hochaltars stand, reichte eben bis zu dieser Gestalt und ihrem schmerzvollen Angesicht empor; es erlosch an dem schwarzen Stamme des über ihr riesig in die Nacht emporragenden Kreuzes.

Um das Licht auf der Altarstufe waren acht Männer versammelt, im Halbkreise auf Stühlen und Schemeln aller Art sitzend, die sie aus der Kirche zusammen getragen, alle in dunkle Mäntel gehüllt, die Gesichter mit schwarzen Tüchern verbunden und große dunkle Bauernhüte darüber herabgezogen. Ein Neunter saß in der Mitte, an Körpergröße Alle überragend, auch ohne den etwas erhöhteren Stuhl, auf dem er saß. In der rechten Hand hielt er einen Büschel Haberähren.

„So ist’s beschlossen, Ihr Alten von der Leizach, Mangfall und Schlierach,“ sagte er mit verstellter, dumpf klingender und doch voll verständlicher Stimme, „es soll wieder ein Haberfeld getrieben werden, wie’s Recht und Brauch ist in unserem Gau, und ich geb’ Euch auf, daß Ihr die Boten ausgeh’n laßt, in des Kaisers Namen zwischen heut’ und dem ersten Tag im Neumond, daß alle Missethat gerügt und gestraft wird, die heimlich getrieben wird, dem ganzen Gau zur Schmach. … Niemand darf erfahren, wen das Gericht bedroht, denn es soll kommen nach der alten Satzung, wie das Feuer um Mitternacht … wahret Zeichen und Losung, bei Eurem Eid! Und also, wenn Ihr nichts dawider habt, Ihr Alten, so steh’ ich auf und sag’ in des Kaisers Namen – das Gericht ist aus! …“

Er wollte sich erheben, aber einer der Männer winkte und rief: „Vergiß nicht, Meister, erst muß das Aufgebot kommen und die Ladung … Wenn auch Niemand erscheint, es ist die Satzung so!“

„Du hast Recht,“ erwiderte der Meister, „müßt halt Nachsicht haben, Ihr Alten, ich bin noch gar neu im Amt! Und so,“ fuhr er mit erhobener Stimme fort, „ruf’ ich Aufgebot und Ladung in alle vier Winde der Welt – und rufe, wer zu klagen hat vor dem Kaiser und vor dem Habergericht, der soll erscheinen und seine Klag’ fürbringen und seinen Beweis stellen, bevor ich mit meinem Stab drei Mal niederschlage auf den Boden. …“

Er hob und senkte den Stab und die beiden ersten Schläge tönten dumpf auf dem Steinpflaster des Chores, nur ein schwacher Nachhall an Gewölbe und Wänden antwortete; beim dritten Schlag pochte es an der Thüre der Kirche und eine ferne Stimme rief: „Macht auf … Herr Richter, ich klag’, ich klag’, ich klag’!“

Einer der Alten ging, das Thor zu öffnen, und geleitete den Eintretenden bis an das Chorgitter, wo er ihm stille zu gehen befahl.

Es war Waldhauser. Bei seinem Anblick gerieth der verhüllte Meister in große Bewegung; er schien sich erheben zu wollen, aber die Alten wandten wie fragend die verhüllten Häupter nach ihm, daß er es vermochte, sich zu fassen und, auf den Meisterstuhl zurückgleitend, mit feierlich ruhigem Tone die Frage auszusprechen nach des Klägers Klage, Namen und Begehr.

Er gewann es sogar über sich, die Bewegung zu bemeistern, als der Kläger antwortete und Franzi als diejenige nannte, gegen welche ein Spruch des unerbittlichen Gerichts über Sitte und Ehre gefordert wurde.

Waldhauser wurde auch jetzt von der ihm eigenen Keckheit nicht verlassen, wenn er sich auch des feierlich mahnenden Eindrucks nicht erwehren konnte, den die Versammlung der unbekannten Richter in ihrer mächtig wirkenden Einfachheit, so wie der Ort der Versammlung, unwillkürlich auch auf ihn hervorbrachte – er trug seine Klage mit fester Stimme vor: bei dem unsichren schwachen Licht der Laterne war es unbemerkbar, daß eine flüchtige Blässe über sein Antlitz zuckte.

„Ich klage sie an,“ sagte er, „daß sie vor der Welt den Schein einer ehrbaren sittigen Jungfrau erheuchelt, insgeheim aber sündliche Buhlschaft gepflogen mit einem unbekannten Buhlen – daß sie die Frucht ihres Verbrechens geheim gehalten mit verborgenen Helfershelfern, daß sie ihrem Kinde sogar den Segen der Kirche vorenthielt und es zuletzt, um sich seiner zu entledigen, als Findling von sich legte und verstieß …“

„Das Gerücht zeiht sie dessen,“ sagte der Habermeister, „das Gericht verlangt den Beweis!“

„… Sie war in der Nacht der That nicht zu Hause – ich stelle den Zeugen, der sie zur selbigen Zeit geseh’n, am Oedhofe, mit dem Kinde auf den Armen …“

„Weißt Du auch, daß ein unbescholtener hausgesessener Mann für die Klage einsteh’n muß, als Bürge und Pfand?“

„Ich weiß es – ich will selbst der Bürge sein, wenn Ihr mich dafür annehmen wollt.“

Fragend blickte der Meister nach den Beisitzern – sie willigten mit stummem Nicken ein.

„So frag’ ich Dich, Balthasar Aicher, noch einmal,“ begann der Meister wieder und erhob sich; die Alten thaten desgleichen. „Ich frag’ Dich vor unserm Herrgott und in des Kaisers Namen – Kläger, bleibst Du bei Deiner Klag’?“

„Ich bleibe.“

„Wenn sie falsch ist – bürgst Du dafür mit Haut und Haar, mit Gut und Blut, mit Ehr’ und Wehr?“

„Ich bürge.“

„So frag’ ich zum Dritten, ob Niemand ist im Gericht, der ’was vorzubringen hat für die Verklagte.“

Alles schwieg.

„So ist sie geurtelt und dem Haberfeld verfallen,“ schloß der Meister und seine Stimme zitterte. „Rugmeister, ich übergeb’ sie Dir, wie ich diese Haberähre los reiße und zu Boden werfe; sorg’ daß sie der Straf’ nit entgeht. Und jetzt auseinander mit Euch nach den vier Winden … führt den Kläger weg und zerstreut Euch … das Gericht ist aus …“

Er erhob den Stab und stieß das Licht in der Laterne aus; lautlos und unsichtbar schritten die Alten aus der völlig verfinsterten Kirche in den nächtlichen Wald und verschwanden wie Schatten unter den Bäumen. Auf den Stufen des Hochaltars verweilte allein der Meister sitzend, den Arm auf’s Knie gestützt und die Stirn auf die Hand gesenkt: es war nächtlich in seinem Gemüthe, wie in dem Heiligthume, das ihn umgab. „Also ist’s doch wahr gewesen!“ murmelte er vor sich hin, „sie ist so schlecht – so grundschlecht und hat sich doch so zu verstellen gewußt! Das böse Gewissen hat aus ihr geredet … drum ist sie so aufgebracht gewesen über das Haberfeld … sie soll auch haben, was ihr gehört … aber daß sie die Erste sein sollt’, über die ich urteln muß, das hätt’ ich mir doch nicht träumen lassen … das ist hart, bitter hart … aber es muß sein!“

Er erhob sich rasch – als er die Kirche verließ, dämmerte es bereits und der Morgenstern hing wie ein thränenschimmerndes Auge der Liebe über den finstern Waldwipfeln.

Am 16. October des Jahres 1863 wogte in den Räumen des Leipziger Schützenhauses eine Gesellschaft, die aus allen Orten und Enden des deutschen Vaterlandes herbei geeilt war, um die fünfzigjährige Erinnerungsfeier an die gewaltige Schlacht, welche dem Uebermuth des Franzosenherrschers und der frechen Fremdenwillkür ein Ende machte, gemeinsam zu begehen. Tausende und Tausende, darunter viele der ersten Notabilitäten des Vaterlandes, waren erschienen zu dem Völkerfeste, und die glänzend erleuchteten und reich geschmückten Räumlichkeiten des größten Leipziger Locals konnten die Zahl der sich drängenden Gäste nicht fassen, die am

Vorabend des großen Tages sich in denselben versammelt hatten. Deputationen aus allen großen Hauptstädten waren eingetroffen, so z. B. von Wien eine Anzahl hervorragender Persönlichkeiten, die von der Munificenz ihres bei solchen Gelegenheiten stets mehr als freigebigen Magistrates in die angenehme Lage versetzt waren, bei ihrer Mission die Residenz, welche sie zu vertreten die Ehre hatten, würdig und glänzend zu repräsentiren. Sogar die reiche Dienerschaft des Senats in goldstarrenden Livréen war der Gesandtschaft mitgegeben worden, und jedes Mitglied der letzteren konnte von sich, in Bezug auf seine Stellung im Vaterlande, mit dem Dichter sagen:

„Nennt man die besten Namen,

Ist meiner auch dabei!“

Unter der Wiener Deputation nun machte ein Mann im einfachen schwarzen Frack, in unvermeidlicher weißer Cravatte, ohne Ordenszeichen, bei seinem Eintritt in die glänzende Versammlung sofort das größte Aufsehen. Eine größere Aehnlichkeit mit dem großen Corsen, dessen Niederlage morgen gefeiert werden sollte, konnte sich die kühnste Phantasie nicht denken. „Wer ist der Mann mit dem Napoleonskopfe?“ so fragte man. „Haben Sie die merkwürdige Aehnlichkeit mit dem großen Napoleon gesehen? Ist das nicht staunenswerth? Wunderbar! Wer mag das sein?“

Da ich mit dem berühmten Träger dieser in der That ganz unglaublichen Aehnlichkeit in den Saal getreten war, so wurde die letzte Frage an mich bis zur Unannehmlichkeit wiederholt, so daß ich zuletzt, sobald einer der fragwürdigen Bekannten auf mich zueilte, ihm schon mit der Antwort, mein Begleiter sei der gefeierte Wiener Reichsrath Megerle, Edler von Mühlfeld, Präsident der Advocatenkammer, hochrenommirt als Vertheidiger und Rechtsanwalt etc. etc., sein „sagen Sie mir, wer –“ mitten entzwei schnitt. Durch seine jahrelange Freundschaft beehrt, bin ich vielleicht im Stande, ein ziemlich anschauliches Bild des seltenen Mannes zu skizziren, dessen vortreffliches Portrait hier seine Züge in sprechendster Aehnlichkeit liefert, bemerke aber von vornherein, daß eine eigentliche und eingehende Würdigung seiner politischen Wirksamkeit und Bedeutung hier nicht in meiner Absicht liegt.

„Bitte, lieber Wallner, stellen Sie mich Herrn von Mühlfeld vor; ich frühstücke morgen beim Oberbürgermeister Koch mit ihm und möchte bis dahin gern schon ein alter Bekannter von ihm sein.“ Mit dieser heiteren Einleitung gesellte sich Berthold Auerbach zu uns; in anregendem, ernstem und humoristischem Wechselreden bekamen die Abendstunden Flügel, und beim Scheiden waren Auerbach und Mühlfeld wirklich „alte Bekannte“.

Der folgende Mittag war einer Festlichkeit im Hôtel de Pologne gewidmet, mit den unvermeidlichen Tafelfreuden, unverdaulichen Gerichten und noch ungenießbareren Festreden. Immer lauter wurde das Gewühl in den überfüllten Sälen, immer unverständlicher wurden die Beherrscher der Tribüne; die Menge, in deren Köpfen bereits der bei zahllosen Toasten reichlich genossene feurige Rebensaft zu toben anfing, wurde nachgerade vollständig ungeberdig gegen die Redner, unterbrach oder überschrie dieselben mit wüstem, tobendem Lärm, ja zuletzt wurde jedes neue Opfer der [678] Sprechlust mit einem ironischen Halloh empfangen. Selbst der älteste der Veteranen, der an diesem Tage enthusiastisch gefeierte General von Pfuel, vermochte nicht durchzudringen und mußte, was er sonst nicht gewohnt war, das Feld räumen. Besorgt blickte ich Freund Mühlfeld an; er, welcher ein lautloses Auditorium zu beherrschen pflegte, sobald er nur den Mund öffnete, und welchem, nach dem Programm des Tages, die Aufgabe zugefallen war, die Bedeutsamkeit des heutigen Momentes für Deutschland dem Publicum zu Gemüthe zu führen, er zögerte und zögerte, bis der Festjubel und der Wein die Gemüther bis zur Unbändigkeit erhitzt hatte und an ein ruhiges Anhören kaum mehr zu denken war. Endlich erhob er sich und betrat die von einer tobenden Masse umringte Tribüne. Lautlos überflog er mit dem geistsprühenden Auge die Menge, und nun geschah ein Wunder! Die aufgeregten Schreier, welche soeben noch einen von ihnen wirklich hochverehrten Greis ihrer Spottlust preisgegeben hatten, verstummten nach den ersten Worten des fremden Redners, und nach fünf Minuten herrschte eine Stille im weiten Saal, daß man die Taschenuhren picken hören konnte; auf den Zehen schlichen sich die Gäste aus den Nebensälen herbei und horchten in feierlicher Andacht der gewaltigen Rede des deutschen Mannes!

Eine halbe Stunde lang sprach Mühlfeld, ohne ein Blatt Papier in der Hand zu haben, vom Herzen zum Herzen, mit erschütternder, unwiderstehlicher Gewalt. Eine Wandlung seltenster Art war unter den Anwesenden vorgegangen. Aus einem wüsten Trinkgelage war ein Dom geworden, in dem Hunderte mit Thränen in den Augen andächtig mit verhaltenem Athem und bewegter Brust lauschten, bis das letzte Wort verhallt war und ein endloser, jubelnder Applaus den Redner belohnte, der plötzlich der Mittelpunkt, der gefeierte Liebling der Versammlung geworden war. Dieser Zug charakterisirt nach meiner Ansicht die ganze Laufbahn Mühlfeld’s auf das Schärfste. Weil er nie gegen seine Ueberzeugung spricht, ist bei seiner mächtigen Gewalt der Rede, welche ein geistreicher Mann „Gruß und Kuß“ genannt hat, stets der Sieg auf seiner Seite; darum ist er der mächtigste Gegner der Finsterlinge und der Feinde des Gesetzes.

Mühlfeld (Eugen Alexander Megerle, Edler von Mühlfeld) wurde in Wien geboren, wo sein Vater als kaiserlicher Rath und Archivdirector lebte. Im Jahre 1837 war er bereits Doctor der Rechte, Professor der Welt- und österreichischen Geschichte an der Wiener Universität und Professor der Aesthetik am Theresianum. Im Jahre 1840 wurde er Hof- und Gerichtsadvocat in Wien, und als Mitglied der juridischen Facultät und Abgeordneter der Wiener Universität 1848 zum Frankfurter Parlament gewählt. Hier war er bis zu seinem Eintritt in die Nationalversammlung als Mitglied des Fünfzigerausschusses thätig und nahm als Vertreter der innern Stadt Wien seinen Sitz im linken Centrum. In der Nationalversammlung wurde er mit Dahlmann und Mohl Mitglied des Verfassungsausschusses und der in demselben bestellten Subcommission. In seiner Geschichte des ersten deutschen Parlamentes sagt Laube von ihm: „Mühlfeld, mit einem Napoleonskopfe, und Detmold aus Hannover stimmten als zwei feste Juristen, denen keinerlei Aufschwung den Gesichtspunkt verrückt. Mühlfeld thut dies mit unerbittlich strenger Logik; seine geradeaus und rasch fließende Rede geht wie ein Bach einher, welcher über Stock und Stein nach der Ebene eilt, unbekümmert um Tageszeit, Landschaft und sonstige Umgebung. Weder von österreichischen noch von deutschen Lieblingsgedanken läßt sich Mühlfeld bestechen; ehrlich und unbefangen hat er stets nur das Ganze im Auge und die Möglichkeit eines verhältnißmäßigen Ganzen.“

Kann es eine schönere Anerkennung geben?

Mühlfeld ist der starre Mann des Gesetzes; nie ist er in seinen Anschauungen einen Finger breit davon abgewichen, selbst da nicht, wo sich diese Pflicht mit seinen Gefühlen im Widerspruch befand. So z. B. als 1851 der protestantische Professor Bonitz als Decan an die Universität berufen werden sollte, trat er diesem Plan, als unverträglich mit dem historischen Charakter und den Statuten des Institutes seit der Gründung der Wiener Universität, deren Gesetze verbieten, daß ein Amt an derselben einer Persönlichkeit übertragen werde, die nicht zur katholischen Religion gehört, mit aller Kraft und Entschiedenheit entgegen. Dies Gesetz allein war für Mühlfeld maßgebend, sowie er der Erste sein wird, für die Umänderung dieses Gesetzes seine ganze Kraft einzusetzen, sobald sich die Gelegenheit dazu bieten wird.

Im Jahre 1861 wurde Mühlfeld mit einer imposanten Stimmenzahl zum Abgeordneten des niederösterreichischen Landtags und von diesem in den Reichsrath gewählt. Als Reichsrathsabgeordneter verfaßte und beantragte er das Religionsgesetz, von dem die Times sagte, daß, wenn es angenommen würde, Oesterreich sich, in Religionssachen, der freisinnigsten Verfassung rühmen könne. Daß der damalige Präsident Hein es nicht einmal wagte, dies Gesetz auf die Tagesordnung zu bringen, ist ein charakteristisches Zeichen der österreichischen Regierung. Ebensowenig hatte der Präsident den Muth, mit dem von Mühlfeld beantragten und von dem Ausschuß bereits berathenen Gesetz zum Schutz des Briefgeheimnisses an das Licht der Tagesordnung zu treten. Dagegen trat das von Mühlfeld verfaßte und beantragte Gesetz zum Schutze persönlicher Freiheit und des Hausrechts am 27. October 1862 in Kraft, freilich nicht ohne beschränkende Zensuren von Seiten der Regierung und des Herrenhauses. Wenigstens bot es Sicherheit gegen willkürliche Verhaftungen und Haussuchungen, die in Oesterreich in voller Blüthe standen, und erlaubte die Zulässigkeit der Untersuchungen auf freiem Fuß, gegen Caution.

Am 20. September 1865 wurde die Verfassung sistirt und erst im Jahre 1867, als auch der Ausgleich mit Ungarn zu Stande kam, wieder in Wirksamkeit gesetzt. Von Neuem in den Reichsrath gewählt, begann Mühlfeld seine Wirksamkeit mit einem Antrag auf abermalige Behandlung des Religionsedictes und als heftiger Gegner des berüchtigten Concordats. In glänzenden Reden trat er als eifriger Vertreter der Gewissensfreiheit der Völker auf, gegenüber den Uebergriffen des römischen Stuhles, als Vertheidiger der durch die weltlichen Anmaßungen der Kirche beeinträchtigten Staatsgewalt, als Apostel des Lichtes und der Menschenrechte. Man muß den Druck kennen, welchen die katholische Geistlichkeit seit Jahrhunderten in Oesterreich auf alle Verhältnisse, auf alle Classen der Bevölkerung ausübt, um das ungeheure Aufsehen zu begreifen, welches das muthvolle Verhalten Mühlfeld’s erregte, den maßlosen, hoffnungsreichen Jubel, mit welchem dieser „Luther des Rechtes“ begrüßt wurde!

Noch einem zweiten Mißbrauch trat derselbe mit derselben geistigen Kraft und Entschiedenheit entgegen. Die Veranlassung dazu bot folgendes Ereigniß: Ein Freiherr von Badenfeld äußerte sich in einem Gasthause, gegenüber seiner Tischgesellschaft, in sehr ungünstiger Weise über die österreichischen Finanzzustände. Ein Hauptmann Hugo Flech, der an einem nebenstehenden Tische saß, veranlaßte die Arretirung des Freiherrn und denuncirte denselben beim Gericht wegen des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe. Nun besteht in Oesterreich das Gesetz, daß Officiere zu den öffentlichen Gerichtsverhandlungen nicht vorzuladen sind, sondern daß der Gerichtshof sich mit der Vorlesung der von denselben in der Voruntersuchung gemachten Aussagen zu begnügen hat. Auch Hauptmann Flech war bei der Verhandlung nicht anwesend, und seine Behauptungen sollten nur vorgelesen werden.

Diesem Verfahren widersetzte sich Mühlfeld, als Vertheidiger des Angeklagten, energisch; er verlangte von dem Präsidenten des Civilgerichtes, derselbe möge das persönliche Erscheinen des Hauptmanns erwirken, da die Aussage des Denuncianten für die Herstellung des Beweises von der entschiedensten Wichtigkeit sei; er setzte ferner auseinander, „daß das Vorjahr (1866) nicht darnach angethan sei, um solche Vorrechte des Militärstandes bestehen zu lassen, die fast einer Kniebeugung nach orientalischer Sitte glichen.“

Das Gericht entschied im Sinne Mühlfeld’s und vertagte die Verhandlung. Sofort aber sah sich der Kriegsminister veranlaßt, durch den Staatsanwalt Limbacher gegen Mühlfeld eine Klage wegen Ehrenbeleidigung der ganzen österreichischen Armee zu veranlassen. Limbacher drang in einer Eingabe an den Gerichtshof auf die schleunigste Anberaumung einer Schlußverhandlung. Da am 20. Mai der Reichsrath eröffnet wurde, ohne dessen Zustimmung eine strafrechtliche Verfolgung Mühlfeld’s unmöglich gewesen wäre, so las man mit Erstaunen, daß die Entscheidung dieses wunderlichen Processes schon am 18. Mai stattfinden solle.

Die Aufregung war ungeheuer, die gesammte unbefangene Presse stand wie ein Mann für Mühlfeld ein. Das Ministerium, wohl einsehend, daß es zu weit gegangen, ließ ihm eine Erklärung vorlegen, deren Unterzeichnung der Preis der Aufhebung der Untersuchung sein sollte, dahin gehend, er habe jene Worte nicht gesprochen. Mühlfeld hätte nicht der Mann sein können, der er ist, [679] wenn er auf einen solchen Vorschlag eingegangen wäre. Er lehnte seine Unterschrift rund ab, und als man ihm mittheilte, man müsse doch in der Sache dem beleidigten Militär irgend eine Genugthuung geben, erklärte er ruhig: „Man möge thun, was man wolle, er habe in dieser Angelegenheit das ganze Volk hinter sich.“ Da, in der letzten Stunde, als die Erwartungen auf den Ausgang der Angelegenheit den höchsten Grad erreicht hatten, hob die Regierung die Verhandlung auf, oder vertagte die Verhandlung – wohl bis zum jüngsten Gericht.

Mühlfeld, nichts weniger als eingeschüchtert, stellte nun im Abgeordnetenhause den Antrag auf Abänderung der Gesetzesstellen, welche die Bevorrechtung des Militärstandes betreffen. Er griff dies Vorrecht, nicht wie jeder andere Staatsbürger vor dem Civilgericht erscheinen zu müssen, heftig an und schloß mit den Worten: „Die Zukunft wird es lehren, ob man in Oesterreich nur Soldat oder Geistlicher sein müsse, um irgend etwas zu gelten, oder ob jeder biedere und rechtschaffene Mann in seinem Verhältniß als Staatsbürger gleiche Berücksichtigung finden werde.“

Mühlfeld’s Augenlicht ist seit 1850 so geschwächt, daß er nur im Stande ist, sehr große Büchertitel, und selbst diese blos mit Mühe, zu lesen. Er muß sich also für alle seine Arbeiten die betreffenden Actenstücke vorlesen lassen. Dabei unterstützt ihn sein kolossales Gedächtniß in der Weise, daß er nicht nur die Facten, sondern auch alle Namen und Zahlen in der größten Ausdehnung zu behalten vermag. Keine seiner prachtvollen, hinreißenden Reden, wahre Kunstwerke in der Form, mit gewaltigem Periodenbau und rhythmisch in der Construction, ist je von ihm schriftlich entworfen oder auch nur skizzirt worden. Seine Macht liegt in seiner logischen Schärfe; er ist Dialektiker par excellence. Sein Gedächtniß ist so ungeheuer, daß er, wenn er in stundenlanger Rede seinem Gegner sofort antwortet, dies mit außerordentlicher Schlagfertigkeit thut und keinen einzigen Punkt unberücksichtigt läßt, sondern jeden derselben in gleicher Reihenfolge bespricht und widerlegt, wie sie der Vorredner anwendete.

Es ist eine Eigenthümlichkeit Mühlfeld’s als Vertheidiger, daß er nicht gern mit dem Angeklagten, seinem Clienten, verkehrt, sondern dies nur soweit thut, als es zu seiner Verständigung dringend nothwendig ist. Der Angeklagte ist ihm, wie dem tüchtigen Mediciner, ein Fall, nur ein Object, die Acten sind ihm Alles, und auf Grundlage dieser Acten versenkt er sich so in seinen Gegenstand, daß er sich durch nichts beirren läßt, sondern, auf Grundlage der Acten und auf dem Boden des Gesetzes stehend, sein Object mit aller Gewalt und Kraft seiner sieggewohnten Redegewandtheit vertheidigt. Daher ist er seit 1850, seit das öffentliche und mündliche Gerichtsverfahren in Oesterreich eingeführt ist – die Schwurgerichte wurden schon 1851 wieder beseitigt – der gesuchteste Vertheidiger in allen schweren Criminalfällen. Der Schauplatz seiner Thätigkeit als solcher erstreckt sich fast auf die ganze österreichische Monarchie; in Pesth, Wien, Prag, Lemberg, Brünn, Olmütz, Graz, Linz, Salzburg etc. hat er sein Talent in dieser Beziehung zum Heile der Angeklagten erprobt. Freilich spielt ihm sein starres Festhalten an dem einmal als recht Erkannten manchen schlimmen Streich. So vertheidigte er 1851 in Wien ein bildschönes, des Kindesmordes angeklagtes Judenmädchen. Alle Indicien für ihre Schuld, ja sogar ihr eigenes Eingeständniß lagen vor. Mühlfeld plaidirte auf Unzurechnungsfähigkeit und riß in einer seiner glänzendsten und wunderbarsten Reden die gegen die Angeklagte eingenommene Zuhörerschaft, ja selbst die Geschworenen mit sich fort, die ihr Verdict auf Schuldlosigkeit abgaben. Darauf stürzte das Mädchen vor ihm auf die Kniee, umklammerte, in Thränen schwimmend seine Füße, küßte seine Hände; kein Auge im Saale blieb trocken! – Mühlfeld leitete für Barbara Weber – so hieß das Mädchen – sofort im Saale eine Sammlung ein, ihr die Reise in die Heimath zu erleichtern. Reiche Gaben flossen, und selbst die Verehrer Mühlfeld’s erzählten in diesem Falle, sie hätten vor seiner fast dämonischen Beredsamkeit Furcht bekommen. – Ein Jahr später stand die Person von Neuem des Kindesmordes angeklagt abermals vor Gericht und gestand nach ihrer Verurtheilung, daß sie den zweiten Mord nicht begangen haben würde, wenn nicht Mühlfeld sie das erste Mal so wirksam vertheidigt hätte! –

Ein entschiedener Gegner der Todesstrafe geht er in seinen Bestrebungen zur Abschaffung derselben von dem Argument aus, daß bei keinem Menschen die Möglichkeit der Besserung ausgeschlossen werden darf, diese aber durch die Todesstrafe in unverantwortlicher Weise abgeschnitten wird.

Als Politiker ist Mühlfeld vor Allem österreichischer Patriot, Großösterreicher, Centralist und erkennt in den Ungarn und ihren Bestrebungen die Schädiger der Einheit und staatlichen Größe Oesterreichs. Deutschland gegenüber ist er jedoch Föderalist. Die Fehler der österreichischen Kriegsleitung genau kennend, machte er 1866 eine Wette, daß die Oesterreicher in der ersten Schlacht geschlagen würden. Nie hat Jemand leichteren und froheren Herzens eine verlorene Wette bezahlt, als er nach der Schlacht von Custozza. Nachdem er beim Beginn des Feldzuges den lügenhaften Siegesberichten glaubte, mit denen die Wiener getäuscht wurden, erfüllte ihn die Katastrophe von Königsgrätz mit dem tiefsten Schmerz. –

Es war mir ein Leichtes, ein Bild des Staatsmannes, des Rechtsfreundes Mühlfeld zu entwerfen, ich brauchte nur dem Gange seines thatenreichen Lebens zu folgen und das Wort des Dichters auf ihn anzuwenden, der da sagt:

„Nehmt Alles in Allem,

Es ist ein Mann!“

Viel schwerer wird es mir, meiner Feder Einhalt zu gebieten, um die Bescheidenheit meines Originals nicht zu verletzen, soll ich den Menschen Mühlfeld schildern. Kein Nothleidender hat je ungetröstet die gastliche Schwelle des Mühlfeld’schen Hauses überschritten, nie läßt er die Rechte wissen, was die Linke tausendfältig thut. Der strenge Gegner des Unrechts ist der humanste, liebenswürdigste Vertheidiger menschlicher Schwächen, der biederste Freund, der herzlichste Familienvater. Gern in heiterer Gesellschaft weilend, hat er sein gastliches Haus zu einem Versammlungsort geistreicher Menschen, einem Asyl der zahlreichen Familienglieder gemacht. Es ist ein erhebender Genuß, den Mann, vor dem der gewaltige Clerus zittert, bei kleinen Festlichkeiten Toaste sprechen zu hören, so zart, so sinnig, so duftig, wie sie nur ein tiefpoetisches Gemüth, ein warmes Herz erfinden kann.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß Mühlfeld in ritterlichster Weise, gleich seinem Ebenbilde, dem großen Napoleon, dem schönen Geschlechte gern huldigt, daß er, gleich seinem Ebenbilde, Opernmelodien bis zur Unkenntlichkeit entstellt, eben so gern als – falsch singt! – Es sind dies Sonnenflecken!

Möge er, zum Heile seines Vaterlandes, noch lange berufen sein, in seiner segensreichen Wirksamkeit als treuer Wächter des Gesetzes demselben siegreich zur Seite zu stehen! –

In Gutzkow’s „Zauberer von Rom“ erzählt eine Römerin einem nach Deutschland reisenden Jesuiten, wie man es anfangen müsse, um bei den Deutschen Erfolge zu erringen. Als ein Haupterforderniß stellt sie es hin, daß man den Deutschen mit Festigkeit und Sicherheit gegenübertreten müsse. An dieser Festigkeit und Sicherheit im Auftreten haben es auch die Gebrüder Davenport und Fay, jene weltbekannten Besitzer und „Zauberer“ des sogenannten Wunderschrankes, mit dem sie seit 1852 in den größten Städten Amerikas und Europas das Publicum in Staunen setzten, wahrlich nicht fehlen lassen. Als sie vor drei Jahren zuerst in England den Boden Europas betraten, feierte die Geisterklopferei eben noch ihre Haupttriumphe. Geschickt benutzten die Gebrüder Davenport diesen Wahn und wußten ihre Taschenspielerkunststücke dem Publicum als „Geistermanifestationen“ darzustellen. Dasselbe gelang ihnen Anfangs auch in Paris, wenn auch nicht so allgemein, wie bei den gläubigen Spiritualisten unter der vornehmen Gesellschaft Englands, bis ein anderer Taschenspieler, Robin, dem Publicum bewies, daß die ganze Sache nur Humbug sei und daß sich ein von Andern Gebundener auch ohne Geisterhülfe von seinen Banden befreien könne. Jetzt schlug die Stimmung des Publicums um; die Empörung über den „Geisterschwindel“ wurde so groß, daß man vergaß, die Productionen der Davenports wenigstens als klug

[680] ersonnene und überaus geschickt ausgeführte Taschenspielerstückchen zu würdigen.

Die Gebrüder Davenport sind aber noch mehr, als geschickte Taschenspieler; sie sind auch kluge Leute und Menschenkenner. Als solche merkten sie bald, daß in Deutschland der Geisterhumbug noch viel weniger ziehen würde, als in Frankreich. Deshalb erklärten sie bei ihrem Auftreten in Dresden von vornherein, daß ihre Kunststückchen ohne Geisterhülfe ausgeführt würden. Damit sie dies aber in Zukunft immer und aller Orten thun, auch an solchen, wo sie glauben könnten, das Gegentheil riskiren zu dürfen, möge hier in der Gartenlaube eine wahre Enthüllung über den Davenport’schen Wunderschrank gegeben werden, nicht eine solche Scheinenthüllung, wie sie das vor Kurzem erschienene Schriftchen über die Gebrüder Davenport giebt, welches das Geheimniß keineswegs aufklärt. Wir verdanken diese Enthüllung einem schlichten Arbeiter, dem Goldarbeitergehülfen Hartmann in Dresden, welcher der Erste war, der die Davenport’schen Vorstellungen vollständig und bis in das Kleinste getreu vor einem großen Publicum nachahmte und damit den Beweis lieferte, wie Deutschlands Arbeiter hinlängliche Bildung besitzen, um ausländischen Humbug mit Leichtigkeit zu enthüllen.

In einer der Davenport’schen Vorstellungen saß aufmerksam unser Hartmann, genau die Zahl der Hände, welche sich in der Schranköffnung zeigten, genau auch die von Fay und Davenport dirigirte Art des Bindens beobachtend. Bei der zweiten Vorstellung, die er besuchte, erbot er sich, Davenport selbst zu binden nach seiner Weise. Da dies nicht gestattet wurde, wollte er mit in den Schrank eingeschlossen sein, um dann dieselben Manipulationen wie Davenport auszuführen. Auch darauf gingen die Gebrüder Davenport nicht ein. „Wenn er Kunststücke produciren wolle, so möge er sich selbst einen Schrank bauen,“ wurde ihm entgegnet. Dies leuchtete Hartmann ein. Die ganze folgende Nacht kam kein Schlaf in sein Auge; unablässig sann er über alle die Kunststückchen der Davenports nach und fand nach und nach die Lösung von sämmtlichen.

Kurz vorher war Johann-Georgenstadt im sächsischen Erzgebirge fast ganz niedergebrannt und bedurfte dringend der Hülfe mildthätiger Menschen. „Du giebst Vorstellungen für die armen Johann-Georgenstädter!“ dachte Hartmann, und so geschah es. Gern hätte er noch während der Anwesenheit der Wundermänner seine Productionen eröffnet. Allein da waren so viele Hindernisse zu überwinden, daß Hartmann erst zwei Tage nach der beschleunigten Abreise der Davenports öffentlich auftreten konnte und zwar in demselben Saale, den diese eben verlassen.

Hier auf demselben Podium steht nun Hartmann’s „Wunderschrank“, der aber nicht, wie der der Davenports, drei, sondern, da hierauf nichts ankommt, nur zwei Thüren hat. Zwischen beiden Thüren ist ein breiter Steg, oben eine Oeffnung, groß genug, um eine Hand durch sie zu zeigen. Der Strick, welcher von Hartmann benutzt wird, ist bei demselben Seiler gekauft, bei welchem die Gebrüder Davenport den ihrigen gekauft haben; er hat dieselbe Länge, dieselbe Dicke, dieselbe Festigkeit. Es wird nun zunächst durch das Loos ein Herr bestimmt, der Hartmann bindet. Nachdem dies geschehen, wird der Schrank, in dem eine Guitarre, eine Glocke, eine Trompete und ein Tambourin liegen, zugemacht. Aber noch ist er nicht ganz geschlossen, so fliegt auch schon unter stürmischem Beifall des zahlreich versammelten Publicums die Trompete zur Schranköffnung heraus. Sofort wird geöffnet: der arme Gebundene sitzt wie angenagelt da, man könnte wirklich glauben, er habe sich nie bewegt.

Es wird wieder geschlossen, und nach kurzer Zeit öffnet Hartmann selbst die Thür und tritt vor das Publicum, den Strick in den entfesselten Händen. Jeder kann an den tiefen Furchen und den geschwollenen Händen sehen, wie fest die Stricke gebunden waren. Hartmann bindet sich hierauf selbst, scheinbar noch weit fester, als er früher gefesselt wurde. Das Publicum drängt sich auf das Podium und überzeugt sich, wie solid die Fesselung ist. Der Schrank wird geschlossen. Da erscheinen plötzlich Hände und Arme an der Schranköffnung; man hört die Guitarre klingen, eine Glocke wird hin- und hergeworfen, das Tambourin tönt, Stricke schlagen an den Schrank, die Trompete, endlich auch die Glocke fliegen zum Schranke heraus. Rasch wird geöffnet: gefesselt wie ein armer Sünder sitzt Hartmann da! Der Beifall will nicht enden. Endlich wird wieder etwas Ruhe. Ein Herr aus dem Publicum läßt sich mit in dem Schrank festbinden; er ist zum Theil an Hartmann gefesselt. Kaum ist der Schrank geschlossen, so tönen wieder alle Instrumente, und als geöffnet wird, hat der Herr das Tambourin auf dem Kopfe. Er vermochte kaum zu sprechen, als er aufgefordert wurde, zu erzählen, wie es im Schranke gewesen wäre; nur so viel versicherte er, daß sich Hartmann nicht gerührt habe, er habe seine Hand immer auf dessen Knie gehabt. Hierauf wird dem gefesselten Hartmann Mehl in die Hände gegeben und dann der Schrank geschlossen. Sofort beginnt der Lärm im Schranke auf’s Neue, Hände zeigen sich, die Trompete, die Glocke stürzen aus dem Schranke; man öffnet: wiederum sitzt Hartmann ruhig da; er wird entfesselt, tritt vor das Publicum und läßt aus seinen Händen das Mehl, scheinbar wie er es empfangen, unter lautem Jubel aller Anwesenden herausfallen.

Jetzt beginnt nun die Sitzung in der Dunkelheit. Alles rückt nahe zum Podium. Die Gaslampen verlöschen, nur vier Stearinkerzen erleuchten noch den Saal, ganz wie bei den Gebrüdern Davenport. Auch diese Kerzen verlöschen; auf den Ruf: „Licht!“ werden sie angezündet und Hartmann erscheint an einen Stuhl gefesselt. Die Lichter verlöschen wieder, und als sie kurz darauf wieder angezündet werden, sitzt Hartmann ohne Rock da; der Rock liegt neben ihm auf dem Tische. Ein Herr aus dem Publicum bietet ihm den seinigen dar, und als nach etwa minutenlanger Finsterniß das Licht wieder erscheint, hat Hartmann den fremden Rock an. Nach einer kurzen, in Finsterniß zugebrachten Pause aber hat Hartmann seinen eigenen Rock wieder an, während der fremde Rock unter das Publicum fliegt. Hierauf setzt sich ein Freund Hartmann’s an den Tisch und läßt sich zwischen zwei Herren festbinden. Diese halten ihm die Hände und Arme; Hartmann ist ebenfalls festgebunden und hat, damit er sich nicht entfernen könne, auf jedem Fuße einen Thaler liegen, während überdies noch auf einem unter den Füßen ruhenden Papierbogen der Umriß derselben mit Bleistift gezeichnet ist. Nach dem Verlöschen des Lichtes tönt trotzdem sofort die in der Nähe des Freundes liegende Guitarre. Man zündet Licht an, aber Beide sitzen gefesselt da, und die beiden Herren aus dem Publicum erklären, der Freund habe sich nicht gerührt. Schließlich fliegt eine mit Phosphor bestrichene und darum im Dunkeln schwach schimmernde Guitarre im Saale herum, weit über die Köpfe des Publicums und hoch in die Höhe, ja Viele meinen, sie fliege bis an die Decke des Saales.

[681] Alle Experimente gelangen glänzend, das Publicum spendete rauschenden Beifall und Mehrere, die alle drei Vorstellungen Hartmann’s gesehen, sprachen ihre Freude darüber aus, daß jede folgende Vorstellung auch wegen größerer Eleganz der Ausführung vollkommener gewesen sei. Man stimmte darin überein, daß die letzte Vorstellung den Davenport’schen fast nichts nachgab und daß man also fast gar nicht merkte, daß Davenport die Sache fünfzehn Jahre, H. aber kaum eine Woche geübt hatte.

Mit gespanntester Aufmerksamkeit und unter fortwährend sich steigernder Heiterkeit vernahm das Publicum endlich die Erklärung sämmtlicher Experimente. Geister zur Erklärung zu Hülfe zu nehmen, daran hatte in Dresden, vielleicht einige kränkliche, vornehme Damen ausgenommen, gewiß Niemand gedacht. Wohl aber hatten einige Blätter Magnetismus und Elektricität zur Erklärung zu Hülfe genommen. Nur wenige Berichterstatter hatten gar von noch ganz unbekannten oder wenigstens nur den Gebrüdern Davenport bekannten Naturkräften geträumt. Jetzt zeigte sich nun, daß Alles einfach auf mechanische Weise ausgeführt worden war.

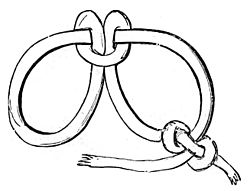

Zunächst zeigte Hartmann, wie man sich binden lassen müsse. Der durch das Loos zur Uebernahme des Bindens bestimmte Herr wird, ohne daß er es selbst recht merkt, geleitet. Davenport hält erst den linken Arm in die Höhe, läßt sich um diesen den Strick

legen und zuknüpfen, wie bei Fig. 1 die kleine Schlinge zeigt. Dann werden die Hände hinten am Rücken zusammengelegt, wobei der Strick so zu liegen kommt, daß die zweite fest anschließende Schlinge hinlänglich weit genug wird, wenn man die rechte Hand, welche die linke erst kreuzte, etwas wendet, so daß die beiden Flächen einander zugekehrt sind. Die weite Schlinge in Fig. 1 ist um beide Hände gelegt. Fig. 2 zeigt, wie der Strick gelegt ist, wenn beide Hände gebunden sind; in der kleinen Schlinge befindet sich die linke Hand, in der großen sind erst beide, dann

aber, d. h. nach der Drehung der Hand, nur die rechte, so daß diese leicht aus der Schlinge herausfahren kann. Eine etwas schmale Hand ist allerdings zu gutem Gelingen kaum zu entbehren. Fay giebt beim Binden genau Acht, daß richtig gebunden wird; er ist dabei, wenn nöthig, behülflich, und die Gebrüder Davenport selbst erklären, daß, sowie Jemand eine ihnen nicht passende Bindeweise anwenden wolle, dies sie schmerze; es stocke das Blut zu stark und dergleichen. Höflichkeit, Befangenheit des Bindenden, der vielleicht gar nicht sich zum Binden erboten haben würde, wenn ihn nicht das Loos getroffen hätte, halfen den Gebrüdern Davenport über manche Schwierigkeit hinweg. Kam es doch in dem höflichen Dresden sogar vor, daß man es unschicklich fand, als unser Hartmann Herrn Davenport nach eigenem Belieben binden wollte.

Wenn aber eine Hand frei ist, so kann alsdann leicht die Trompete aus dem Schranke geworfen, es kann der Lärm im Schrank erzeugt werden, der mit im Schranke Sitzende kann seine Hand immer auf dem Knie des Gebundenen haben; das Knie bewegt sich nicht mit, nur die Hand arbeitet. Diese zeigt sich vor der Schranköffnung, sie setzt dem Herrn im Schranke das Tambourin auf den Kopf, sie fährt augenblicklich wieder in die Schlinge und wendet sich, so daß beim Oeffnen des Schrankes sofort der Status quo ante wieder ersichtlich ist. Schließlich löst die linke Hand auch die Knoten und macht die rechte Hand frei. Dieses Knotenlösen würde bei einem alten Stricke, der sich viel fester zusammenziehen läßt, als ein neuer, freilich etwas schwierig sein; ein neuer Strick indeß, wie ihn die Gebrüder Davenport anwendeten, läßt sich durchaus nicht fest zusammenschnüren, wovon sich Jeder leicht überzeugen kann; die Knoten in demselben lassen sich daher auch leicht aufknüpfen. Wenn sich die Gebrüder D. selbst binden, so ist natürlich die Schlinge noch einfacher, als beim Binden von Anderen. Hartmann wendet hierbei die in Fig. 3, 4 und 5 abgebildete Schlinge an, welche demselben von Ingenieur Pieper in Dresden gezeigt worden ist und die er, weil

sie einfacher ist, noch lieber in Anspruch nahm, als eine von ihm selbst erfundene, mit der man, weil sie complicirter war, weniger schnell agiren konnte. Fig. 3 zeigt die Schlinge von oben, Fig. 4 von der Kehrseite. Man steckt die linke Hand in den durch den Schlingknoten abgeschlossenen Ring, bindet dann die rechte Hand daran, schiebt hierauf den Schlingknoten, der sich verschieben läßt – deshalb auch wohl „Fitschelschlinge“ genannt – fest an das Handgelenk an, dreht die Hand, wodurch der Schlingknoten auch gedreht erscheint, wie in Fig. 5, und man erscheint sehr fest gefesselt. Sowie man aber die rechte Hand wieder dreht, kann man dieselbe auch ganz leicht aus der Schlinge ziehen und

mit ihr operiren.

Ungeheure Heiterkeit erfüllte den Saal, als Hartmann erklärte, wie er, der doch Mehl in den Händen hielt, seine flachen Hände an der Oeffnung zeigen konnte. „Das Mehl steckte ich,“ so sprach er, „einfach in die Taschen meiner weißen Weste; ich hätte es auch wohl können in die Fracktasche stecken oder unter den Teppich im Schranke werfen, aber es schien mir so, wie ich es machte, am sichersten zu sein. Als ich mit Lärmen im Schrank fertig war, füllte ich die Hände wieder mit anderem Mehle, das auch in der Westentasche steckte, und schüttete es dann vor Ihnen aus.“

Die Experimente während der Sitzung in der Dunkelheit erklären sich leicht, wenn man weiß, daß eine Hand schnell frei gemacht werden kann. Dadurch, daß die Leute während dieser

Sitzung eng mit den Stühlen aneinander rücken, ist ein Einzelner, der mehr erfahren will, als er soll, verhindert sich auf das Podium zu schleichen. Die vorderste Reihe, welche durch gegenseitiges Händegeben eine Kette gebildet, wie dies auch bei den Davenportschen Vorstellungen geschehen war, hat sich dadurch dem Experimentirenden völlig unschädlich gemacht. Daß Fay, der von zwei Herren aus dem Publicum gehalten wird, nicht die Guitarre spielt, ist klar; das besorgt eben auch Davenport, der ja leicht eine Hand frei machen kann. Er braucht dazu nicht einmal aufzustehen; es kann ihn auch nicht geniren, daß Thaler auf seinen Füßen liegen und daß der Umriß der letzteren auf unterliegendem Papier gezeichnet ist. Will er aber fort, weil vielleicht die Guitarre zu weit weg liegt, nun so nimmt er eben die Münzen einstweilen herunter, steckt sie ein, dreht das Papier, wenn er sich wieder hinsetzt, um, zieht einen breit gehaltenen Bleistift aus der Tasche, macht einen neuen Umriß und legt endlich die Thaler wieder auf. Das Fliegen der durch Phosphor kenntlichen Guitarre zeigt recht deutlich, wie die Finsterniß zu Täuschungen Anlaß geben kann, besonders wenn der Mensch erregt ist. Wie oft sah Jemand in der Dunkelheit einen fernstehenden Baum für einen Menschen, vielleicht gar für einen Räuber, oder eine vorbeifliegende Eule für einen ungeheuer großen Vogel an! Wie oft täuscht man sich nicht über die Entfernung eines nächtlichen Feuers! Gar Viele hätten nicht geglaubt, daß Hartmann die Guitarre einfach in die Hand nahm, aufstand und sie nun hin und her bewegte, wenn er es nicht nachträglich noch einmal ausgeführt hätte. Wie Manchen hörte ich sagen, er hätte wollen schwören, die Guitarre sei bis an [682] die Decke geflogen. Es war das eben Täuschung, begünstigt durch die Dunkelheit.

Das Publicum verließ völlig befriedigt den Saal. Dies hatte seinen Grund nicht blos in der höchst glücklichen Nachahmung der Davenport’schen Experimente, sondern es lag auch darin, daß Hartmann ohne allen Eigennutz die Vorstellungen gegeben hatte, daß es ihm nicht einmal darauf angekommen war, sein Licht leuchten zu lassen, sondern nur darauf, den armen Abgebrannten in Johann-Georgenstadt einige Hülfe leisten zu können. Er hat seinen Zweck erreicht: ein hübsches Sümmchen, worüber in öffentlichen Blättern Dresdens von ihm und seinen Freunden, die ihn bei der Vorstellung unterstützt hatten, Rechnung abgelegt worden ist, hat nach Johann-Georgenstadt gesendet werden können. H. hat seine Entdeckung nicht geheim gehalten, er hat sie nicht ausgebeutet in seinem Interesse, obgleich ihm die Versuchung dazu nahe genug gelegt worden ist. Ehre daher diesem denkenden, schlichten Manne, der es nicht über sich gewinnen konnte, amerikanischen Humbug zum Erwerbszweig zu machen.

Auf die geringen Erfolge, welche die Behandlung Ohrenkranker lange Zeit hindurch aufzuweisen hatte, und auf die große Ausdehnung, welche die Ohrenärzte dem Gebiete der sogenannten nervösen, mit anderen Worten unheilbaren Schwerhörigkeit gaben, gründet sich noch heute ein ziemlich allgemeines Mißtrauen gegen die Ohrenheilkunde unter Laien und selbst unter Aerzten, die der Entwickelung dieses Zweiges der Heilkunst nicht folgen konnten.

Indeß der Fortschritt, welchen die ärztliche Wissenschaft im Allgemeinen dadurch machte, daß sie von der rein philosophischen Speculation befreit und als Theil der Naturwissenschaft behandelt wurde, ist nicht ohne Rückwirkung auf die Ohrenheilkunde geblieben.

Seitdem man die normalen Verhältnisse des Baues und der Verrichtung des Gehörorgans und die krankhaften Veränderungen desselben genauer erforschte und würdigte, seitdem man mit besseren Untersuchungsmitteln auch bessere Untersuchungsmethoden gefunden, wurde man mehr und mehr in den Stand gesetzt, die Gehörsstörungen auf bestimmte, durch zahlreiche Sectionen nachgewiesene Veränderungen der das Ohr bildenden Gewebe zurückzuführen, und in dem Maße, in welchem sich dadurch das Gebiet der nervösen Schwerhörigkeit enger begrenzte, fand man auch Mittel, die erkannten Veränderungen in das Bereich einer wirksamen Behandlung zu ziehen.

Wir können nicht umhin, beim Hinweis auf die bedeutende Fortbildung der Ohrenheilkunde der Männer zu gedenken, welche den neuen Weg gebahnt, und müssen wir so auch als die ersten, welche denselben betraten, Toynbee in London und Wilde in Dublin nennen, so ist es doch ein deutscher Forscher, der durch Gründlichkeit und Originalität seiner Forschungen und Untersuchungsmethoden der Ohrenheilkunde ihre jetzige wissenschaftliche Bedeutung gab – es ist von Tröltsch in Würzburg, dessen Arbeiten sich dann die Politzer’s, Schwarze’s, Voltolini’s und Anderer würdig anreihten.

Ein richtiges Urtheil über die jetzigen Leistungen der Ohrenheilkunde zu gewinnen, wird gewiß auch dem Laien, der Sinn für Fortbildung der Wissenschaft hat, nicht unwichtig, nicht uninteressant erscheinen, und so mögen mich die Leser der Gartenlaube zu einem der beschäftigtsten Ohrenärzte, zu dem in der Forschung durch Exactheit und Ehrlichkeit sich auszeichnenden, in der Praxis durch Umsicht und Vorsicht die schönsten Erfolge erzielenden Dr. Adam Politzer in Wien begleiten.

Schon früh beginnt die Thätigkeit des als Arzt und Forscher gleich rührigen Mannes, und treten wir gegen acht Uhr Morgens in die mit feinem solidem Geschmack und Kunstsinn geschmückten Vorzimmer, so finden wir meist schon ein zahlreiches Publicum aus allen Ländern und Ständen, ein Publicum ganz eigener Art, denn die Ohrenkranken sind zum großen Theil scheu und zurückhaltend, sind mehr als andere Kranke bemüht, ihr Leiden Anderen sorgfältig zu verbergen, und doch charakterisirt Viele der eigenthümliche Gesichtsausdruck, der namentlich nach längerem Bestand von Schwerhörigkeit sich ausprägt.

Mit dem ersteintretenden Patienten folgen wir dem Arzt auf die eigentliche Stätte seiner Thätigkeit. Wohlthuend empfinden wir es sofort, daß hier weder Instrumente, noch Präparate zum Schaugepränge dienen; was von den ersteren für den praktischen Ohrenarzt zum täglichen Gebrauch nothwendig, das finden wir auf dem Schreibtische nahe dem Fenster aufgestellt, an welchem die Patienten untersucht werden, und es fällt uns da zunächst ein großer Hohlspiegel auf, der bei nicht genügendem Tageslicht zur Beleuchtung des äußeren Gehörganges und Trommelfelles mit künstlichem Lichte dient. Neben diesem Spiegel steht ein kugelförmiger Apparat mit Stempel und Ausströmungshahn, an dem ein Gummirohr befestigt ist, zur Verdichtung der Luft, ein wichtiges Instrument für Behandlung chronischer Katarrhe und ihrer Folgen in der sogenannten Eustachischen Trompete und der Paukenhöhle. Dann sehen wir ein Schlaguhrwerk und eine größere Zahl von Stimmgabeln zur Bestimmung der Schallwahrnehmung durch Luft und Kopfknochen. Zum Theil in großer Zahl liegen daneben Ohrtrichter, welche die Beleuchtung des Trommelfells ermöglichen, Tröltsch’sche Reflexspiegel zum Einwerfen von Licht in den äußeren Gehörgang und auf das Trommelfell; Katheter, welche den Weg durch die Nase zur Eustachischen Trompete bahnen und die Eintreibung von Luft, Flüssigkeiten oder Dämpfen in die Trompete oder durch diese in die Trommelhöhle möglich machen; Gummiblasen mit katheterförmigen Ansatzstücken ebenfalls zum Eintreiben von Luft in’s mittlere Ohr ohne Katheter, welches Verfahren wir Politzer verdanken, Spritzen, Pincetten, Häkchen und andere Instrumente zur Entfernung von Polypen oder fremden Körpern aus dem äußeren Ohre.

Der Kranke tritt heran, ein noch junger Mann von einundzwanzig Jahren aus dem russischen Polen; er sieht blaß aus, obgleich er außer Ohrenfluß und Schwerhörigkeit auf beiden Ohren, in den ersten Kinderjahren nach Scharlach aufgetreten, kein körperliches Leiden hat; er athmet durch den geöffneten Mund und hält, wenn man zu ihm spricht, die Hand so an das Ohr, daß er die Ohrmuschel dem Sprechenden entgegendrückt und gewissermaßen durch die Hand vergrößert, um mehr Schallwellen aufzufangen und dem Ohre zuzuleiten. Beide Gehörgänge zeigen sich, beleuchtet mit dem erwähnten Spiegel, mit Eiter gefüllt, nach dessen Entfernung aus beiden Seiten eine umfangreiche Zerstörung des Trommelfells von Dr. Politzer constatirt wurde. Bei Prüfung der Hörweite ergab sich, daß Patient die Uhr rechts nur beim Anlegen an’s Ohr, links auf zwei Fuß Entfernung, die Sprache rechts zwei Fuß, links acht Fuß weit wahrnahm. Die Schallwahrnehmung von den Kopfknochen aus war beiderseits für Uhr und Stimmgabel vorhanden. Zur Prüfung der Durchgängigkeit der Eustachischen Trompete und um die Trommelhöhle möglichst von Eiter zu befreien und so das durch denselben gegebene Schallleitungshinderniß zu beseitigen, wurde nach Politzer’s Verfahren ohne Katheter Luft durch die Trompete in die Trommelhöhle eingetrieben und sofort eine merkliche, wenn auch nicht sehr bedeutende Gehörsverbesserung erzielt.

Da ich in diesem Falle, wie auch in jedem folgenden, die Weiterbehandlung verfolgen konnte, theile ich die Resultate derselben mit, weil ja natürlich der Erfolg eines einmaligen Eingriffs meist nur ein vorübergehender sein kann, die eigentliche Wirksamkeit der jetzigen ohrenärztlichen Behandlung aber nur durch die Totalität derselben veranschaulicht wird. – Zur Beschränkung der Eiterung wurden dem Patienten geeignete Mittel verordnet, die in Verbindung mit Politzer’s Verfahren bald eine wesentliche Besserung und gleichzeitig eine Zunahme der Hörweite erzielen ließen. Da aber bei der ausgedehnten Zerstörung des Trommelfells, bei der langen Dauer der Krankheit und bei der Entstehung des Ohrenleidens aus Scharlach eine völlige Heilung mit Vernarbung nicht zu erzielen war, dem Patienten indeß die erreichte Besserung für Ausübung seines Geschäftes nicht völlig genügte, so wurde in jedes Ohr ein künstliches Trommelfell eingebracht, wie solche Toynbee zuerst angab und weiter verbreitete. Der Erfolg war für den Patienten und den begleitenden Vater ein überraschender; konnte doch jetzt [683] der junge Mann geflüsterte Worte von einem Ende des großen Zimmers zum andern so deutlich verstehen, daß er sie nachsprechen konnte. Wie wesentlich änderte sich nun der Gesichtsausdruck des Patienten! Scheu und gedrückt war er gekommen, jetzt sah man es den freudig erregten Zügen an, daß er dem Verkehr mit der Welt zurückgegeben war.

Ein Ungar war der nächstfolgende Patient, ein schon älterer Herr, der in Folge eines chronischen Katarrhes der Nasen- und Rachenschleimhaut und in Folge der Fortpflanzung dieses Katarrhes auf Trompete und Trommelhöhle an hochgradiger Gehörsschwäche auf beiden Seiten, verbunden mit außerordentlich belästigendem Rauschen und Singen in den Ohren, litt. Die Uhr vernahm Patient rechts selbst beim Anlegen nur schwach, links ebenfalls nur beim Anlegen, aber deutlich, die Sprache wurde rechts auf zwei Fuß, links aus fünf Fuß Entfernung verstanden, Uhr und Stimmgabel wurden von den Kopfknochen aus wahrgenommen. Das Trommelfell zeigte sich, beleuchtet, stark nach Innen gewölbt, eine Veränderung, die in Verbindung mit noch anderen, gleichzeitig vorhandenen Erscheinungen den Katarrh der Trompete und Trommelhöhle als Ursache der Schwerhörigkeit erkennen ließ. Unter gleichzeitiger örtlicher und allgemeiner Behandlung traten zwar nach etwa vierzehn Tagen die katarrhalischen Erscheinungen zurück, die Hörverbesserung aber dauerte immer nur sehr kurze Zeit nach jeder Sitzung, selbst nach eingetretener Besserung des Katarrhs, an, und die Geräusche wurden durch die Behandlung durchaus nicht beeinflußt. Da brachte Politzer ein bis da noch unversuchtes Mittel zur Anwendung, welches ebenso einfach, wie erfolgreich war; die Gehörsverbesserung, die vorher nie länger, als eine halbe bis höchstens zwei Stunden nach der örtlichen Behandlung währte, hielt jetzt Tage lang an und die Geräusche schwächten sich beträchtlich ab. Ein intensiver frischer Katarrh störte zwar plötzlich wieder das gewonnene Resultat; als derselbe aber nach kurzer Zeit abgelaufen war, hörte Patient auf der linken Seite wieder vollständig, auf der rechten ziemlich normal. Die Freude des alten Herrn, der nach vergeblicher Behandlung seines Gehörleidens durch der Ohrenheilkunde unkundige Aerzte ziemlich hoffnungslos nach Wien gekommen war, fand nicht genug Worte des Dankes.

Ein Herr aus Rußland trat jetzt ein; er litt auf beiden Ohren an eitrigem Ausfluß, hörte außerordentlich schwer, empfand im linken Ohre häufig Schmerzen, und öfters war der aus diesem Ohre kommenden Flüssigkeit Blut beigemischt. Die Untersuchung ergab, nach vorausgegangener Reinigung beider Ohren, rechts eine umfangreiche Zerstörung des Trommelfelles, links das Vorhandensein eines bis über die Mitte des äußeren Gehörganges hervorragenden Polypen, der aus der Trommelhöhle hervorwucherte, weich und gefäßreich und die Quelle der Blutung war. Dieser Polyp war wegen ungünstiger räumlicher Verhältnisse schwer zu entfernen, indeß gelang es der geschickten, ruhigen und schonenden Hand Politzer’s doch rasch, ihn mittels Schlinge so weit abzutragen, daß nur ein kleiner Rest zurückblieb, welcher durch Aetzmittel in kurzer Zeit zerstört wurde. Ausfluß und Schwerhörigkeit wurden durch Einspritzungen und Lufteintreibungen in wenigen Wochen so glücklich behandelt, daß Patient, zur Ausübung seines Berufes wieder befähigt, mit freudiger Ungeduld in die Heimath zurückkehrte.

Eine sehr corpulente Dame aus Siebenbürgen kam nun zur Behandlung; sie hörte schwer, litt an starkem Ohrensausen, zeitweise an eingenommenem Kopf, an Schwindel und Uebelkeit. Sie hatte schon mehrere Aerzte consultirt und Verschiedenes, doch erfolglos, gegen ihr Leiden angewendet und zwar nicht, weil dasselbe der Behandlung unzugänglich, sondern nur, weil man sie nicht zu untersuchen verstand. Der erste Blick in die beleuchteten Gehörgänge ließ in beiden eine beträchtliche Anhäufung von Ohrenschmalz erkennen, dessen Entfernung, durch erweichende Mittel vorbereitet, sehr rasch erfolgte, mit sofortiger Wiederherstellung des Gehörs und Beseitigung der erwähnten Krankheitserscheinungen. Nicht immer indeß ist das Resultat der Entfernung ein so günstiges und nicht immer bleiben Ohrenschmalzpfröpfe so ganz ohne nachtheilige Einwirkung auf das Gehörorgan, weshalb es sehr nothwendig ist, sie zu entfernen, noch bevor sie bedeutendere Störungen bedingen.

Ein Mädchen von siebenzehn Jahren trat mit der Klage über äußerst heftige, Ruhe und Schlaf raubende Schmerzen im rechten Ohre, Ohrensausen und Schwerhörigkeit ein; das Trommelfell war sehr stark gleichmäßig geröthet, an einer kleinen Stelle zeigte sich eine grünlich-gelbe Entfärbung. Blutegel und schmerzstillende äußere und innere Mittel brachten Besserung, die sich schon am folgenden Tage nach erfolgter Durchbohrung des Trommelfells und Abfluß des Eiters aus der Trommelhöhle noch wesentlicher gestaltete. Es wurden nun nach Beseitigung der Reizungserscheinungen zusammenziehende Mittel erwärmt in’s kranke Ohr geträufelt und Luft nach Politzer’s Verfahren eingetrieben. Die Vernarbung der am vordern untern Viertel des Trommelfells befindlichen Oeffnung erfolgte rasch, und auch die anfangs noch andauernde Schwerhörigkeit war in vierzehn Tagen vollständig beseitigt.

Die folgende Patientin, eine fünfunddreißigjährige Dame aus Schweden, brachte eines jener Leiden zur Beobachtung, gegen welche auch die Ohrenheilkunde der Neuzeit mit ihren wesentlich reicheren Hülfsmitteln nichts zu erzielen vermag. Die Dame litt seit vier Jahren an fortwährendem Sausen, stetig und ohne jede Schwankung zur Besserung zunehmender Schwerhörigkeit und an Eingenommenheit des Kopfes. Das Trommelfell war beiderseits ganz normal, die Uhr wurde rechts auf drei Zoll, links auf sechs Zoll, die Stimme rechts auf zwei Fuß, links auf fünf Fuß Entfernung wahrgenommen, die Knochenleitung war vorhanden. Aus dem ganzen Verlaufe des Uebels und aus der Gesammtuntersuchung ergab sich, daß ein schleichender Katarrh mit Verdichtung des Gewebes und verminderter Beweglichkeit der Gehörknöchelchen Ursache der Gehörstörung war, und da erfahrungsmäßig solche schleichende Formen eine Besserung von Belang nicht erzielen lassen, sprach das Politzer der Patientin unverhohlen aus, eine Behauptung, die in der Resultatlosigkeit einer mehrtägigen Behandlung, welche Patientin gewünscht hatte, volle Bekräftigung fand.