Die Gartenlaube (1863)/Heft 51

Das Fenster ward geschlossen, dann näherten sich schlürfende Schritte der Thür, sie ward geöffnet, und Baruch hieß den jungen Mann eintreten. Er folgte dem Alten schweigend in das Gemach, er schloß mit zitternder Hand hinter ihnen Beiden die Thür. Seine Augen flogen mit einem wilden, scheuen Blick durch das von einer kleinen trüben Lampe erhellte Gemach, als suchten sie da Etwas. Dann hefteten sie sich auf das Antlitz des alten Baruch, der zitternd, sprachlos ihm gegenüberstand.

„Sie ist nicht heimgekehrt?“ fragte Mayer Anselm nach einer Pause.

„Nein, sie ist nicht heimgekehrt,“ rief der Alte mit tonloser Stimme. „Ist sechs Stunden fort und noch nicht heimgekehrt!“

„Ich geh’ ihr nach, ich hol’ sie!“ sagte Mayer Anselm entschlossen. „Beschreibt mir den Weg, Vater Baruch, ich hol’ die Gudula ab.“

„Ich weiß den Weg nicht, Mayer Anselm.“

Ein Schrei, ob des Schmerzes oder des Zornes, tönte von des jungen Mannes Lippen. „Ihr wißt den Weg nicht, Baruch? Wißt nicht einmal, wohin die Gudula zu gehen hat, wenn sie in das Abenddunkel und die Nacht hinaus muß, um sich Arbeit zu holen? Ihr seid ein schlechter Vater, Baruch. Ihr mißbraucht Euer gutes schönes Kind. Für Euch arbeitet sie, für Euch müht und quält sie sich den ganzen Tag, und Ihr wißt nicht einmal, wohin sie geht!“

Er sagte das mit lauter, zorniger Stimme, und doch war sein Angesicht so bleich und traurig, und es zuckte so schmerzlich um seine Lippen.

Baruch starrte ihn an und wußte in seiner Herzensangst gar nichts zu erwidern auf die heftigen Vorwürfe des jungen Mannes.

„Sie hat mir wohl beschrieben, wo ungefähr die Villa der Gräfin Tettenborn liegt,“ begann er endlich schüchtern.

„Wo denn?“ fragte Mayer hastig. „Besinnt Euch, Baruch! Es kommt Alles darauf an, daß Ihr es wißt.“

„Die Villa liegt in den neuen Anlagen drüben am Main,“ sagte Baruch langsam, gedankenvoll, jedes Wort erwägend und in seinem Gedächtniß nachspürend. „Es sind dort seit Kurzem viel neue Villen gebaut, hat mir die Gudula gesagt, aber die Villa, in welcher die Gräfin Tettenborn wohnt, ist die größte und schönste. Es ist die letzte Villa auf der rechten Seite, hat die Gudula gesagt, sie hat ein Stockwerk mehr, als alle die übrigen Villen, und hinter derselben ist ein großer, schöner Garten, in welchem sich noch ein Pavillon befindet, der so groß ist, daß eine ganze Familie darin wohnen könnte.“

Mayer Anselm hatte ihm athemlos, mit weit geöffneten Augen, mit gespannten Mienen, zugehört. „Weiter,“ sagte er kurz, gebieterisch, als Baruch jetzt schwieg.

„Weiter weiß ich nichts, Mayer Anselm,“ erwiderte Baruch ganz kleinmüthig.

„Es ist auch genug, Vater Baruch,“ sagte Mayer entschlossen, „genug, um mich darnach zurechtzufinden. Ich kenne die neuen Anlagen, und Ihr habt mir das Haus deutlich genug beschrieben. Vergebt mir, Vater Baruch, wenn ich vorher so heftig herausfuhr. Es war nur die Angst um die Gudula. Vergebt mir!“

„Ich habe Dir nichts zu vergeben, Mayer Anselm. Bringe mir nur die Gudula lebend wieder, und Alles ist gut!“

„Lebend?“ rief Mayer Anselm entsetzt. „Wie meint Ihr das, Vater Baruch? Ihr seid doch ganz gewiß, daß sie nach der Villa der Gräfin Tettenborn gegangen ist?“

„Ich hoffe es, gewiß, ich hoffe es,“ sagte der Alte, plötzlich in lautes Schluchzen ausbrechend.

„Sie könnt’ also noch anderswohin gegangen sein?“

„Könnte! Aber ich will’s nicht fürchten! Nein, ich will’s nicht fürchten! Wir hatten einen kleinen Wortwechsel heute Abend, ehe Du kamst. Ich war böse und schalt sie, daß sie den reichem Baruch Nathan, der heute hat geworben um sie, daß sie den hat ausgeschlagen, ich schalt sie und sagte etwas, das ihr weh that und sie kränkte. Da drohte mir die Gudula, daß sie sich wollt’, wo der Main am tiefsten wär’, in’s Wasser stürzen, und sie sah dabei so traurig und ernst aus, daß ich gar nicht wieder vergessen kann das Gesicht.“

„Was konntet Ihr der Gudula sagen, was sie so kränken konnte, daß sie sich darüber das Leben nehmen wollte? Sagt es mir!“

„Nein, ich kann’s und will’s Dir nicht sagen, Mayer Anselm, denn gerad’ wenn ich’s Dir sagte, hat sie geschworen, daß sie sich tödten wollte. Aber ich habe Dir ja nichts gesagt, und sie weiß das, denn sie war ja hier und hat Alles gehört, was ich mit Dir gesprochen habe. Sie wird sich also nicht in’s Wasser gestürzt haben, nein, sie wird das nicht gethan haben, sie ist nur nach der Villa der Gräfin Tettenborn gegangen.“

„Und ich hol’ sie von dort zurück, Baruch, und ich such’ sie überall auf dem Weg, und ich kehr’ nicht ohne sie heim. Lebt wohl!“

Er nickte rasch mit dem Kopf und sprang aus dem Zimmer, stürzte hinaus auf die Straße, vorwärts, vorwärts in unaufhaltsamer [802] Eile. Er dachte gar nicht daran, daß er die Thür seiner Kammer gar nicht verschlossen hatte, daß in derselben sich alle die mühsamen Ersparnisse langer arbeitsschwerer Jahre befanden, daß auf dem Tische aufgeschlagen die unvollendeten Contobücher lagen; er dachte an nichts weiter, als daß er Gudula aufsuchen, daß er sein Leben daran setzen wolle, um sie zu finden.

Es war eine klare sternenhelle Nacht, der Mond stand groß und glänzend am Himmel und begleitete mit seinem Licht den einsamen Wanderer, der in athemloser Hast dahin schritt, und warf seinen Schatten lang über die Straße, daß er vor Mayer Anselm dahin tanzte, als wär’s ein Begleiter, der noch größere Eile habe, die Gudula aufzufinden, als er selber. Mayer Anselm dachte daran, wie der Schatten Gudula’s das Letzte gewesen, was er von ihr gesehen, und ein schmerzliches Bangen krampfte sein Herz zusammen.

„Und wenn nun dies das letzte Sehen gewesen wäre?“ seufzte er, „wenn sie so von mir gegangen und mit ihrem Schatten wär’ auf ewig von mir geschieden?“

„Nein, nein!“ rief er ganz laut, „ich muß sie finden, ich muß sie wieder haben, denn –“

Warum stockte er? Warum blieb er auf einmal stehen, unbeweglich, wie angewurzelt an den Boden? Was war’s, das ihn auf einmal so in seinen Gedanken beschäftigte, daß er darüber sogar vergaß weiter zu gehen? daß er immer noch stand und zum Mond aufblickte, als sollte der mit seinem glänzenden Angesicht ihm Aufschluß geben über etwas ganz Unerwartetes, Ungeahntes, das er plötzlich in der Tiefe seines Herzens entdeckte? Was war’s, das plötzlich sein Antlitz verklärte und in seinen Augen aufleuchtete, wie mit einem göttlichen Feuer? Hatte er das Geheimniß endlich begriffen, das so lange in seiner Seele unerkannt von ihm selber geruht? Hatte die Angst, der Schmerz um Gudula endlich die Hülle zerrissen, welche die Gewohnheit des täglichen Umgangs, das stete Beisammensein, die gemeinsamen Erinnerungen der Kindheit um sein Herz gelegt?

Er hob wie in einer Ekstase die beiden Arme zum Himmel auf, und seine Lippen murmelten ein paar Worte, aber so leise, so geheimnißvoll, daß nur Gott und der Mond da droben sie verstand. Und dann, dann drang aus seiner Brust ein Schrei hervor, ein Jubelschrei, ein Wonnelaut. Die Memnonssäule war getroffen von dem ersten flammenden Strahl der Sonne, und sie tönte und sie sang!

Hastiger dann ging er vorwärts, getragenen, beflügelten Schrittes, dahin durch die schweigenden, öden Gassen, deren Stille durch nichts unterbrochen ward, als durch den eintönigen Gesang des Nachtwächters, der die erste Stunde nach Mitternacht ausrief, hinaus jetzt aus dem Thor, das die innere Stadt begrenzte und nach den neuen Stadttheilen führte.

„Da sind die neuen Anlagen! O Gott, Gott, nun gieb, daß ich das rechte Haus treffe, daß ich sie finde, sie rette, wenn sie in Gefahr ist, mit ihr sterbe, wenn sie sterben will!“

Weiter nun stürzte er in athemloser Eile, vorüber an den Villen, die schweigend, öde, wie große schwarze Särge dalagen, über welche die Mondstrahlen ein silbernes Leichentuch webten. Vorüber an ihnen allen, die keine Bedeutung für ihn haben. Nur die letzte Villa, die ist es, die er sucht.

Und da ist die letzte Villa, und da steht er vor ihr, keuchend, athemlos, und schaut sie an mit tödlichem Schauer im Herzen, denn auch sie liegt so still und öde da, mit dunklen Fenstern, schweigend, vereinsamt.

„Wo ist Gudula? Gott meiner Väter, wo ist Gudula! Ich muß es wissen, ich muß sie finden, und sollte ich die ganze Welt aus dem Schlaf aufrütteln.“

Und er reißt an der Hausklingel, stürmisch, ohne Aufhören, bis endlich das kleine Fenster neben dem Hauptthor geöffnet wird, und eine wüthende, donnernde Männerstimme fragt, was dieser Lärmen zu bedeuten habe, und wer sich unterstehe die Nachtruhe zu stören.

„Ich will wissen, ob Gudula noch in der Villa ist,“ ruft Mayer Anselm mit trotziger Stimme.

„Gudula, wer ist Gudula?“ fragt der Portier mürrisch.

„Gudula, die Tochter des Baruch Schnapper, die Nätherin der Gräfin von Tettenborn! Sie ist heute Abend hierher gegangen, um Arbeit abzuliefern, und sie ist nicht wieder heimgekehrt. Sie muß also hier sein, und ich komme, sie zu holen.“

„Unsinn! Sie ist hier gewesen, und wieder fortgegangen! Glaubt Ihr etwa, daß die Frau Gräfin eine Judendirn’ als Gast würd’ bei sich behalten? Wer weiß, wo die sich herumtreibt! Geht nach Haus, sie wird vielleicht schon vom Nachtwächter aufgegriffen und heimgebracht sein.“

Und der Portier wollte mit einem knurrenden Fluch das Fenster wieder zuschlagen, aber ein kräftiger Arm stemmte sich dazwischen, und eine vor Zorn bebende Stimme sagte: „Wenn ich Euer Antlitz sehen könnte, so solltet Ihr meine Faust auf Eurem Munde fühlen, der so erbärmliche Wort’ gesprochen. Ich komme morgen bei Tag wieder, und wehe Euch, wenn Ihr es wagt noch einmal solche nichtswürdige Verleumdungen zu sprechen! Aber jetzt sollt’ Ihr mir sagen, was aus der Gudula geworden ist, oder ich schreie um Hülfe, und bringe die ganze Nachbarschaft in Aufruhr, und hole die Stadtwache herbei, daß sie die Villa durchsuche. Denn die Gudula ist hierher gegangen, und sie ist nicht wieder heimgekehrt. Ihr müßt uns also Auskunft geben! Ihr müßt wissen, was aus ihr geworden ist!“

„Und Ihr, Ihr seid verrückt, daß Ihr solchen Unsinn verlangen könnt,“ scheie der Portier wüthend. „Fehlt auch noch, daß ich auf alle Nähmamsells achten müßt’, die hierher kommen und Arbeit abliefern. Aber diesmal weiß ich’s zufällig ganz gewiß, daß das Mädchen, die Judenkönigin schön Gudula, wieder fortgegangen ist. Es traf sich gerad, daß die Frau Gräfin fortfahren wollt’, und so kam sie mit der Gudula zusammen die Treppe herunter, und ich hörte es selbst, wie die Frau Gräfin gar freundlich zu der Gudula sagte: „Wenn Du die Blumen liebst, mein Kind, so erlaube ich Dir, in den Garten zu gehen und Dir einen Strauß zu pflücken. Du kannst dann nachher durch die kleine Pforte, die hinten in der Gartenmauer sich befindet, hinaus gehen, weil das ein näherer Weg ist.“ Und so ging denn die Gudula auch in den Park hinunter und ist durch die hintere Gartenpfort’ hinaus gegangen. Das ist Alles, was ich weiß, und jetzt scheert Euch Eurer Wege, und wenn Ihr Euch unterstehen solltet, noch einmal wieder zu kommen, so laß ich die beiden Hunde los, und dann mögt Ihr sehen, wie Ihr mit ihnen fertig werdet.“

Eine mächtige Faust drängte Mayer Anselm’s Arm zurück und schlug das Fenster klirrend zu.

Einen Moment stand der junge Mann betäubt, rathlos da. Was sollte er thun, was beginnen? Wo konnte er die Verlorne suchen? Wohin jetzt seine Schritte wenden?

Durch den Garten war sie gegangen! Nicht auf dem gewöhnlichen Wege war sie heimgekehrt! Er durfte das also auch nicht thun. Er mußte sie suchen auf dem Wege, den sie eingeschlagen hatte. Es kam Alles darauf an, daß er diesen Weg ausfindig machte, daß er die Pforte entdeckte, die aus dem Park hinausführte.

Er rannte um die Villa herum nach der Hinterseite derselben, wo der Park sie begrenzte. Eine hohe Mauer, oben mit eisernen Spitzen gekrönt, schloß den Garten ein. Vorsichtig schlich er an derselben hin.

„O Mond, Mond, jetzt sei barmherzig, jetzt leuchte hell und klar, jetzt wirf keinen Schatten auf die Mauer!“

Der Mond ist barmherzig, er beleuchtet jeden Stein, jede Fuge in der Mauer, – er beleuchtet jetzt auch die kleine braune Pforte, die da ganz am Ende sich befindet.

Er hat sie gefunden, die Gartenpforte. „Das also ist der Weg, aus welchem Gudula dahingegangen! Aber ist sie ihn auch gegangen? Hat sie auch wirklich den Park schon verlassen?“

Und wie ein Blitz fuhr es ihm durch die Seele, daß Gudula ihrem Vater gesagt, es befände sich im Park ein Pavillon, groß genug, daß eine ganze Familie darin wohnen könne.

Wenn Gudula vielleicht in diesem Pavillon wäre? Wenn man sie dahinein gelockt und sie dort festhielt? War nicht der Landgraf ein Bekannter der Gräfin Tettenborn? Hatte Gudula ihn nicht dort gesehen? Ihn, den bekannten Roué und Wüstling, der Gudula’s Bildniß gekauft hatte? Und konnte man das Bildniß sehen, ohne das Original zu lieben?

Ein dumpfer Schrei der Wuth drang von seinen Lippen, und er rüttelte mit ungestümer Gewalt an der Pforte. Sie gab nach, der Drücker des Schlosses sprang aus der Feder, die Thüre that sich auf. Er trat ein in den Garten.

Eine Allee, an beiden Seiten dicht mit Gebüsch eingefaßt, lag vor ihm, er ging sie hinauf mit festen Schritten, nach allen [803] Seiten hin spähend, umschauend nach dem Pavillon. Ueberall nur dichtes Gebüsch, nirgends ein Gebäude.

Aber da, da blitzt es mitten durch das Gebüsch auf wie ein heller Stern. „Ein Licht! Ein Licht! Dort muß also der Pavillon liegen, und dort wacht noch Jemand, dort brennt noch Licht hinter den Fensterscheiben.“

Ein kleiner schmaler Pfad, der in das Gebüsch hineinführt, liegt vor ihm. Er rennt auf ihm vorwärts, folgt ihm in seinen schneckenartigen Windungen durch das Gebüsch, und gelangt endlich auf einen freien runden Platz.

In der Mitte erhebt sich der Pavillon, und die Fenster desselben sind hell erleuchtet. Mayer Anselm steht still, mit keuchender Brust, nach Athem ringend, die Augen mit einer flammenden Neugierde nach dem Pavillon hingerichtet, der vielleicht ihm Auskunft geben wird über das Räthsel von Gudula’s Verschwinden.

„Und wenn sie nun nicht dort ist? Wenn diese letzte Hoffnung umsonst gewesen; was dann? O mein Gott, was dann?“ Auf einmal ist es, als ob er laute streitende Stimmen vernähme, die aus dem Pavillon hervortönen.

Er zaudert nicht länger, er geht langsam vorsichtig vorwärts. Nichts regt sich um ihn her, keine Wächter behüten den Pavillon. Er kann bis dicht zu ihm heranschleichen, Niemand hält ihn auf. Die erleuchteten Fenster der untern Etage liegen freilich zu hoch, daß man von unten nicht hineinschauen kann, aber da vor dem mittelsten der drei erleuchteten Fenster ist ein Balcon, neben welchem ein paar schlanke Akazienbäume sich erheben. Mayer Anselm klettert mit der Gewandtheit eines Panthers an einem derselben empor, läßt von dort sich vorsichtig auf die Ballustrade des Balcons gleiten, und steigt auf denselben nieder.

Sein Herz klopft so stürmisch, daß er jeden einzelnen Schlag desselben auf seinen Rippen fühlt, er muß sich an dem Sims festhalten, um nicht zusammenzusinken, er muß erst sich sammeln, sich zusammenraffen, damit er den Muth gewinne ruhig, besonnen zu sein.

Die Stimmen tönen fort und fort, die Stimme eines Mannes und einer Frau, diese letztere Stimme schlägt mit bekannten, ach nur zu bekannten Tönen an sein Ohr!

Es ist Gudula’s Stimme. Sie lebt also, sie ist in seiner Nähe. Er hat sie wiedergefunden. Aber wenn sie nun nicht gezwungener Weise sich hier in dem Pavillon befände? Wenn sie nun freiwillig dem Manne gefolgt wäre, der eben zu ihr spricht mit lauter, leidenschaftlicher Stimme. Wer ist dieser Mann? Was spricht er zu ihr? Mayer Anselm muß das wissen, und wenn das Wissen für ihn auch das Verderben wäre. Leise schleicht er bis dicht zu den Fenstern heran. Der Vorhang hinter denselben ist verschoben, er sieht in ein glänzend eingerichtetes, hell erleuchtetes Gemach – aber er sieht nur Gudula, welche da mit blitzenden Augen, mit hochgerötheten Wangen in der Mitte dieses Gemaches steht, er sieht nur den jungen, schönen Mann in der goldgestickten Uniform, der vor ihr auf den Knieen liegt, und mit flehendem Ausdruck zu ihr emporschaut.

„Sie wollen mir nicht vergeben, Gudula? Sie zürnen mir immer noch?“ fragte er mit weicher, klangvoller Stimme.

„Ja,“ rief Gudula laut und heftig. „Ja, ich zürne Ihnen, und so lange ich lebe, werde ich Ihnen nicht vergeben. Was giebt Ihnen das Recht, mich hier wie in einem Gefängnisse festzuhalten, mich mit Gewalt zu verhindern, diesen Pavillon zu verlassen und zu meinem Vater zurückzukehren? Habe ich Ihnen dazu die Erlaubniß gegeben, habe ich auch nur mit einem Blick, einem Lächeln, zu solchem Frevel ermuthigt?“

„Nein, Gudula, das hast du leider nicht gethan. Aber mein Gott, du schönes, vergöttertes Kind, soll ich es Dir denn immer und immer wiederholen, daß ich dich liebe, daß ich dich anbete, daß ich sterbe, wenn du meine Liebe nicht erwiderst? Und ich liebe dich ja nicht erst heute, Gudula, es ist nicht die Caprice eines Momentes. Ich liebe dich seit Monaten, ich liebe dich von dem Augenblicke an, da ich dein Bild sah!“

„Ich verwünsche die Hand, welche mich gemalt!“ rief Gudula leidenschaftlich, „ich hasse dies Bild, welches die Ursache solcher Beschimpfung ist!“

„Ich segne die Hand, welche Dich gemalt,“ sagte der junge Officier, „ich liebe das Bild, welches doch nur ein schwacher Abglanz deiner bezaubernden Schönheit ist. Seit ich es besitze, liebe ich dich, sind alle meine Gedanken darauf gerichtet gewesen, auch das wundervolle Original dieses Portraits mein eigen zu nennen. Um deinetwillen, Gudula, habe ich diese Villa gekauft, um deinetwillen eine meiner Vertrauten hier wohnen lassen. O, ich wußte wohl, daß du ebenso unschuldig als tugendhaft, ebenso streng als unerbittlich bist. Ich hatte das Alles in deinem Angesicht gelesen, ich wußte, daß ich das schüchterne Reh erst zähmen müßte, bevor es das Antlitz des kühnen Jägers sehen durfte, der ihm nachzustellen wagt. Du hast daher nur die Gräfin Tettenborn gesehen, du bist nur zu ihr gekommen, um dir von ihr Aufträge geben zu lassen; du hast nie gesehen, wie ich, während Du im Salon mit ihr sprachst, verstohlen durch die Spalte der Thür schaute, entzückt über Deine holde Einfachheit, deine bezaubernde Anmuth, Dich verschlingend mit meinen Blicken, und doch nicht wagend, mich dir zu nahen. Aber gestern ertrug ich’s nicht länger. Ich mußte einmal deine Stimme hören, mußte deinem Blicke begegnen, und als ich’s erreicht, da schwur ich mir selber, daß ich endlich die Entscheidung herbeiführen wolle.“

„Und Sie sollen jetzt die Entscheidung haben,“ sagte sie mit stolzer Ruhe, so hoheitvoll, als wäre sie wirklich eine Königin. „Ja, Sie sollen die Entscheidung haben. Ich verachte Sie, ich verwünsche die ehrlose Frau, welche Ihre Helfershelferin gewesen. Oeffnen Sie die Thür und lassen Sie mich gehen!“

Draußen auf dem Balcon kniete ein zweiter junger Mann; Thränen standen in seinen Augen, die beiden Arme hatte er zum Himmel erhoben und flüsterte zu den Sternen, zu dem Mond hinauf: „Gesegnet sei sie für dieses Wort! Danken will ich ihr, so lange ich lebe!“

Dann sprang er wieder empor, um zu horchen, um bereit zu sein, Gudula beizustehen.

Auch der junge Mann da drinnen hatte sich aufgerichtet, er stand Gudula gegenüber mit entschlossenem, flammendem Gesicht. „Nein,“ sagte er, „ich werde diese Thür nicht öffnen, ich werde Dich nicht von hier fortgehen lassen. Du bist in meiner Gewalt, und Du wirst so lange gezwungen bei mir bleiben, bis ich durch meine Liebe, meine Treue, meine Unterwürfigkeit Dein stolzes Herz besiegt und dich gezwungen habe, meine Liebe zu erwidern.“

„Nie, nie wird das geschehen!“ rief sie zornig. „Gott meiner Väter, höre meinen Schwur, niemals werde ich diesem Manne das schmachvolle Verbrechen vergeben, durch welches er mich hier in seine Gewalt bekommen hat, nie werde ich ihm den Frevel verzeihen, nie anders als mit Haß und Abscheu seiner gedenken!“

„Mädchenschwüre!“ sagte der junge Officier achselzuckend. „Gott hört zum guten Glück nicht auf solche Schwüre, am wenigsten der Deine, mein schönstes Kind, denn Dein Gott ist kein Gott der Liebe, sondern der Rache!“

„Er wird mich rächen! Ihm übergebe ich mich und meine Sache,“ rief Gudula, ihre Arme zum Himmel emporstreckend. „Zum letzten Male fordere ich jetzt von Ihnen, öffnen Sie mir die Thür. Lassen Sie mich gehen! Seit langen qualvollen Stunden halten Sie mich hier fest, martern Sie mich durch Ihre ehrlosen Anträge, die gleich sehr mein Herz und meinen Stolz verwunden. Sie sehen es wohl, Ihre Worte sind vergeblich! Lassen Sie mich also gehen, oder, bei Gott im Himmel, ich tödte mich, und Sie sind mein Mörder!“

„Ich werde dich nicht gehen lassen, und du wirst dich nicht tödten, Gudula. Jetzt zürnst du mir, aber du wirst mir verzeihen, du wirst endlich mich lieben. Du wirst die Meine werden, und dann wirst Du Dich nicht mehr verbergen, dann soll die ganze Welt unser Glück, unsere Liebe kennen. Ich werde dich umgeben mit allen Genüssen, mit allem Glanz des Lebens und –“

„Oeffnen Sie die Thür!“ unterbrach ihn Gudula gebieterisch.

„Nein, nein!“ rief er glühend. „Du bleibst bei mir. Ich banne dich an mein Herz, und da will ich Dich ewig halten, und da sollst du lernen, mich zu lieben.“

„Fort von mir!“ rief sie außer sich, mit beiden Händen seine Arme zurückdrängend, die sich nach ihr ausstreckten, „fort von mir, oder –“

Das laute Klirren einer Fensterscheibe unterbrach sie, und wie sie erschreckt sich dorthin wandte, sah sie durch die zerschlagene Fensterscheibe einen Arm sich hineinstrecken und die Wirbel des Fensters drehen. Das Fenster öffnete sich, ein junger Mann sprang in das Zimmer.

Gudula stieß einen Schrei des Entzückens aus und flog zu [804] ihm hin, warf ihre beiden Arme um seinen Hals und drückte einen glühenden Kuß auf seine Lippen, dann aber, wie erschrocken über die Gluth ihres eigenen Empfindens, wollte sie tief erröthend zurücktreten, aber Mayer Anselm hielt sie fest in seinem Arm.

„Was bedeutet dies?“ rief der junge Officier, dicht zu dem Paare herantretend. „Wer untersteht sich, hier auf so freche Weise wie ein Dieb einzudringen?“

„Jemand, der gekommen ist, die Gudula zu erlösen,“ erwiderte Mayer Anselm mit stolz gehobenem Haupte. „Jemand, der Gudula befreien will von dem, der auf freche Weise wie ein Räuber sie überfallen hat, Herr Landgraf Wilhelm von Hessen!“

„Unverschämter Bursche!“ schrie der Landgraf, indem er den Arm erhob, „ich werde Dich züchtigen wie – aber nein,“ unterbrach er sich selbst, „nein, selbst die Berührung meiner Faust wäre für Dich ein Ritterschlag und würde den Judenjungen in einen Cavalier verwandeln. Ich werde Dich strafen, wie Du es verdienst. Du bist als Dieb hier eingedrungen, ich werde Dich arretiren und des Diebstahls anklagen lassen!“

„Herr Landgraf, Sie werden das nicht thun,“ rief Gudula, sich von Mayer Anselm’s Arme loßreißend und zu dem jungen Fürsten hintretend, „nein, Sie werden Erbarmen haben, Sie –“

„Still, Gudula, still,“ unterbrach sie Mayer Anselm stolz, „Du sollst Dich nicht erniedrigen zu Bitten. Wir sind in unserm guten Rechte, und –“

„Recht?“ rief der Landgraf mit höhnischem Lachen, „hat denn der Jude Recht? Rufe es doch an vor dem Gericht, Jude, wage es doch, mich anzuklagen, und sieh zu, ob der Jude Recht bekommt, gegen den Landgrafen von Hanau, den zukünftigen Kurfürsten von Hessen! Ich werde Dich als Dieb dem Arm der Gerechtigkeit überliefern, und bei Gott, Du wirst die Strafe für Deinen Einbruch empfangen!“

„Und ich werde, wenn die Ungerechtigkeit der Menschen mich verdammt, sie erdulden,“ sagte Mayer Anselm ruhig, „aber ich werde Sie verklagen vor Ihrem Gewissen und vor Gott. Ich werde laut vor aller Welt meine Unschuld betheuern und ich werde Sie als Verbrecher anklagen.“

„Und Du wirst doch verurtheilt werden!“ lachte der Landgraf. „Aber wer bist Du denn eigentlich? Was für Rechte hast Du auf dies Mädchen?“

„Er ist mein Bruder, mein theurer, geliebter Bruder,“ rief Gudula. „Herr Landgraf, Sie sagen, daß Sie mich lieben. Nun wohlan, beweisen Sie es mir. Seien Sie großmüthig, vergeben Sie meinem Bruder, lassen Sie ihn frei und ungehindert von hinnen gehen! Lassen Sie mich mit ihm gehen, überwinden Sie Ihr Herz, und ich will vergessen und vergeben, ich will zu Gott beten für Ihr Glück. Lassen Sie diese finstere Stunde ein Geheimniß sein, das niemals über unsere Lippen kommen soll, löschen Sie es aus mit dem großmüthigen Wort: Gehe, Gudula, ich hindere Dich nicht!“

„Nein, nein,“ rief der junge Fürst schmerzlich, „nein, Gudula, ich kann nicht, denn ich liebe Dich wirklich und ich will Dir jetzt einen Beweis davon geben! In Gegenwart Deines Bruders wiederhole ich Dir: ich liebe Dich! Und meine Liebe ist so groß, daß sie allen Vorurtheilen Trotz bietet. Gudula, ich will Deiner Tugend, Deiner Ehre Achtung beweisen. Ich biete Dir meine Hand an. Werde Christin, und Du sollst meine Gattin werden. Ich kann Dich nicht zu meiner legitimen Gattin machen, aber Du sollst meine angetraute Frau werden, ich werde Dir Rang, Stand und Namen geben, ich werde Jedermann zwingen, Dich zu ehren als meine Frau. Werde eine Christin, ich biete Dir meine Hand!“

„Ich bleibe treu dem Gotte meiner Väter!“ sagte Gudula feierlich, „ich bin eine Jüdin und ich bleibe es!“

„Du schlägst meine Hand aus?“ fragte der Landgraf mit schmerzlichem Zorn. „Du willst also Deinen Bruder in’s Verderben stürzen?“

„Ich bin nicht Gudula’s Bruder,“ sagte Mayer Anselm, den flammenden Augen des Fürsten mit festem Blick begegnend.

„Nicht ihr Bruder, und wer bist Du denn?“

„Ich bin ihr Freund, ihr Bräutigam, ihr zukünftiger Mann. Komm, Gudula, lege Deine Hand in die meine und sage dem Herrn Landgrafen, daß ich ein heiliges Recht habe, hier zu stehen, daß Du mein Weib werden willst!“

Sie legte mit einem köstlichen Lächeln ihre Hand in die seinige, aber sie sprach nicht.

„Herr Landgraf,“ fuhr Mayer Anselm fort, „es ist das zweite Mal, daß wir uns begegnen. Vor zwölf Jahren kamen Sie nach der Judenstadt, um die Schmach und das Unglück unseres Volkes aus müßiger Neugierde sich anzuschauen. Damals sagte der hochmüthige Fürstenknabe zu dem trotzigen Judenjungen: „Wenn Du recht in Noth und Unglück bist, so komme zu mir nach Hanau und bitte mich um Hülfe, und sie soll Dir werden.“ Herr Landgraf, ich bin jetzt in Noth und Unglück, denn es will mir Jemand das Liebste nehmen, was ich auf der Welt habe; Herr Landgraf, ich bitte Sie, der berufen ist, ein Volk zu regieren, um Hülfe gegen den jungen Mann, der in der Blindheit der Leidenschaft sich selbst und seine Ehre beleidigen will. Herr Landgraf, Sie werden mir diese Hülfe nicht verweigern. Sie werden nicht zugeben, daß man dem armen Juden, dem die Menschen Alles genommen haben, Alles außer dem Glück des Familienlebens, daß man ihm auch das noch freventlich raubt. Sie sind ein Fürst, ein reicher Mann, Sie werden dem Juden, dem armen Mann, nicht sein einziges Gut stehlen wollen!“

„Stehlen?!“ rief der Landgraf auffahrend.

„Man nennt stehlen, was man widerrechtlich, gewaltsam dem Besitze Anderer entreißt,“ sagte der junge Mann ruhig. „Herr Landgraf, ich habe den Dieb auf der That ertappt und ich nehme ihm das unrecht erworbene Gut wieder ab. Komm, Gudula, folge mir, Dein Vater erwartet Dich. Der Herr Landgraf hat auf seltsame Weise um Deine Liebe geworben, Du hast ihn ausgeschlagen, Du hast ihm gesagt, daß Du ihn nicht liebst, er hat also kein Recht auf Dich. Komm, wir gehen fort von hier. Wenn noch ein Fünkchen von Ehre, von Stolz und Edelmuth in diesem Fürstensohne ist, so wird er uns nicht hindern. Ich habe keine Wehr und keine Waffen gegen diesen stolzen Mann, aber ich habe mein gutes Recht und sein Gewissen für mich. Komm, Gudula, wir kehren heim nach der Judenstadt.“

Er hielt Gudula’s Hand fest in der seinen, er führte sie mit langsamem ruhigem Schritt nach der Thür hin, schob den Riegel zurück, stieß die Thür auf und ging mit Gudula hinaus.

Bevor ich beginne, Ihnen, mein lieber Keil, und den Lesern der Gartenlaube Einiges von dem Leben und Treiben der schon jetzt sehr namhaften und theilnahmswerten Gefangenen unseres Thiergartens zu erzählen, muß ich Sie wohl erst mit dem Garten selbst bekannt machen. Ich halte dies schon aus dem Grunde für nöthig, weil jede derartige Anstalt ihre Geschichte hat und ein kurzer Rückblick auf dieselbe zu Nutz und Frommen Anderer, welche sich an ähnlichen Anstalten betheiligen wollen, nicht unerwünscht sein kann.

Man rühmt den Hamburgern nach, und mit Recht, daß sie das, was sie ergreifen, mit Ernst und Eifer erfassen, und dieser Ruhm ist denn auch bei dem hiesigen Thiergarten (wie auch ich mit dem sogenannten gemeinen Manne Hamburgs anstatt „Zoologischer Garten“ sage) redlich verdient worden. Noch sind keine drei Jahre vergangen, seitdem der erste Gedanke zur Gründung gedachter Anstalt gefaßt worden war, und schon jetzt kann sie vielen anderen kühn zur Seite gestellt werden. Unser Thiergarten ist geworden, was er werden sollte, ein Lieblingsaufentalt der Bewohnerschaft Hamburgs ohne Unterschied.

Fast ergötzlich ist es, zu berichten, wie sich die herrschende

[805][806] Meinung in der kurzen Zeit von zwei Jahren zu Gunsten unseres Gartens geändert hat. Die Gesellschaft unternehmender Männer, welche ihn begründete, hat Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, welche gegenwärtig Jedem ein Lächeln abnöthigen, zur bezüglichen Zeit aber als sehr ernste betrachtet wurden, ja Senat und Bürgerschaft, welche mit anerkennenswerther Freigebigkeit der Gesellschaft einen überaus günstig gelegenen Platz unter höchst vortheilhaften Bedingungen überlassen wollten, mußten mancherlei Anfechtungen erleiden, und die Gesellschaft, welche ihr Geld zu einem wirklich gemeinnützigen Unternehmen hergab, förmliche Schmähungen erdulden.

Dies Alles ist jetzt vorüber, und wohl für immer vorüber. Eine gerade entgegengesetzte Meinung hat in allen Schichten der Bevölkerung Platz gegriffen, und selbst die, welche früher schmähten, sind jetzt verstummt.

Hart vor dem Dammthore, kaum zehn Minuten vom Jungfernstieg entfernt, lag noch vor zwei Jahren ein mit wenig Bäumen bepflanzter, sonst aber wüster Platz, auf der einen Seite begrenzt durch Kirchhöfe, auf der andern durch bis heutigen Tags noch unbenutzte Wiesen, nach der dritten Seite endlich in einen noch musterhafteren, die sogenannte Sternschanze, übergehend. Ein kleiner Teich und ein tiefer Graben, von wenig Gebüsch umstanden, unterbrach diese Wüstenei. Besagter Teich diente als Badeplatz der erfrischungsbedürftigen Jugend und wurde in den heißen Sommertagen zahlreich benutzt. Auf diesen Platz richtete die zoologische Gesellschaft ihr Augenmerk, obwohl sie die Schwierigkeiten, aus der Einöde eine parkähnliche Anlage zu schaffen, keineswegs unterschätzte. Der größte Theil der Hamburger Bevölkerung war sicherlich überzeugt, daß dieser Platz eine günstigere Umwandlung niemals würde erfahren können; einige Schreier und Unzufriedene, mit ihrem Jahrhundert Zerfallene, aber waren freilich anderer Meinung. In dem Wasser des Badeteiches hatte man Spuren von Eisen entdeckt und verwahrte sich nun gegen die Absicht, den Teich mit moorigem Alsterwasser zu vertauschen, während Andere in wirklich rührender Weise darauf hinwiesen, daß es der einzige Platz sei, wo die Kinder der Armen, sowie die Mittelclasse, ein Bad ohne Kosten nehmen könnten. Sie flehten „dringend und inständig, daß die Bürgerschaft nicht die Grausamkeit begehen möge, gedachten Badeplatz, der so manchem Tausend armer Kinder die Gesundheit gewähre, gedachten lieben Kindern zu nehmen,“ und Andere endlich befürchteten, daß die Hyänen, angelockt durch den zuweilen allerdings sehr bemerklichen Leichengeruch der Kirchhöfe ihre Käfige durchbrechen und auf den Friedhöfen, ihrer afrikanischen Natur getreu, allerhand Unfug stiften möchten. „Daß die Annehmlichkeit und jetzige Sicherheit der dortigen Gegend,“ sagt Einer, „durch die Nähe der wilden und zahmen Thiere dieser Menagerie nicht gerade gewinnen wird, ist wohl unzweifelhaft; mindestens wird man mit Sicherheit darauf rechnen können, daß der Miethbegehr nach Anlage und Vollendung des zoologischen Gartens sinken wird. Es ist doch immerhin möglich, wenn auch die Wahrscheinlichkeit nicht eine sehr große sein mag, daß durch Unvorsichtigkeit oder mangelhafte Einrichtung eine der Bestien sich veranlaßt fühlen möge, die Umgegend zu besuchen. Daß das aus einer Menagerie herrührende Geheul, das sich bekanntlich Nachts meist verstärkt und ohnedies dann empfindlich anzuhören ist, gerade keine Annehmlichkeit für die Bewohner der Umgegend ist, versteht sich von selbst.“ Von dem Nutzen, welchen ein zoologischer Garten bringt, schien man auch nicht gerade eine richtige Vorstellung gewonnen zu haben; wenigstens sagt Einer: „Von eigentlichem Nutzen kann doch durchaus nicht die Rede sein; denn einen Löwen von einem Tiger zu unterscheiden, weiß jeder Schulbube von sechs Jahren, da er so etwas aus Büchern, Menagerien u. dergl. längst gelernt hat.“ In dieser und ähnlicher Weise tummelte man sich auf dem in Hamburg keineswegs streng umschrankten Felde der Presse weidlich umher, und alle die angeregten Gründe schienen so wichtig, daß der von der Bürgerschaft zum Bericht niedergesetzte Ausschuß sie besonders widerlegen und u. A. ausdrücklich hervorheben zu müssen glaubte, daß außer den Hyänen und einigen Vögeln kein Raubthier Leichen frißt, und diese daher nicht durch Leichengeruch gereizt werden können.

Doch Senat und Bürgerschaft bewilligten das Gesuch der Gesellschaft, die Arbeiten konnten beginnen, und begannen auch mit einem Eifer, welcher selbst den Hamburger in Erstannen setzte. die Herren Ernst von Merck, A. Meyer, Schiller, Booth, de Craecker, Droege, Föhring, Hanbury, Lieben, Möbius, Nölting und Ruperti, welche am 20. Januar 1860 zuerst als vorläufiger Ausschuß zur Gründung eines Thiergartens zusammengetreten waren, wurden von der inzwischen gebildeten Gesellschaft zum Verwaltungsrath ernannt, die zunächst festgestellten 250,000 Mark Banco zusammen gebracht, die Baumeister erwählt und zunächst mit der Entwüstung und Bearbeitung des Grund und Boden begonnen,

Eine Menge von Geschenken flossen der Gesellschaft zu, mehrere Thierhäuser wurden von freigebigen Hamburgern erbaut und andere wenigstens durch reichliche Beiträge ermöglicht. Selbst die Damen sammelten eifrig Gelder ein und erreichten ihren Zweck, sodaß von ihren Beiträgen ein Thierhaus erbaut werden konnte. Schon im November 1862 war der größte Theil der begonnenen Bauten vollendet, zugleich aber auch das Geld ausgegeben. Der Verwaltungsrath sah sich deshalb genöthigt, in einer Versammlung der Actionäre neue 100,000 Mark Banco zu beanspruchen. Sein Gesuch fand fast einstimmige Annahme, und die betreffende Summe war innerhalb 24. Stunden gedeckt. Der gelinde Winter von 1862 zu 1863 förderte die Arbeit in unerwarteter Weise, und so konnte der Verwaltungsrath schon am 16. Mai dieses Jahres den festlich geschmückten Garten der Oeffentlichkeit übergeben. Von diesem Tage an sind die Arbeiten ohne Unterbrechung fortgeschritten, und gegenwärtig denkt man bereits wieder daran, neue Gelder herbei zu schaffen, um das Unternehmen so schleunig als möglich seiner Vollendung zuzuführen; daß auch diese dritte Forderung des Verwaltungsrathes bewilligt werden wird, unterliegt keinem Zweifel.

Leider aber ist die Freude an dem Gedeihen und Blühen des Gartens keine ungetrübte. Auch unsere Anstalt erlitt durch das am 6. Juli erfolgte Hinscheiden des Freiherrn Ernst v. Merck einen überaus schweren Verlust. Die Beliebtheit dieses allverehrten Mannes, sein ewig reger Feuergeist und seine gewinnende Liebenswürdigkeit haben dem Garten unberechenbar genützt. Wie allgemein dies anerkannt wird, geht daraus hervor, daß man beabsichtigt, das dem Andenken Merck’s gewidmete Denkmal gerade im Garten, seiner liebsten Schöpfung, und zwar in Gestalt eines großen Gebäudes auszuführen.

Auf der Karte nimmt sich der Grundriß des Hamburger Thiergartens ziemlich sonderbar aus. Der Platz, welcher, beiläufig bemerkt, über 1 ½ Million Geviertfuß enthält, ist so unregelmäßig, als möglich, und namentlich durch eine sehr auffallende Verengung im ersten Drittheil seiner Länge unerquicklich eingeschnürt. Der Gartenbaumeister Jürgens aber hat es verstanden, demungeachtet eine höchst anziehende Anlage zu schaffen, und die beiden Baukünstler Meuron und Haller haben das Ihrige redlich gethan, durch passende Gebäude diese Anlage zu schmücken. Aus der früheren Ebene ist jetzt ein mannigfach bewegter Boden geworden. Das Erdreich, welches in und neben dem früheren Badeteiche lag, bildet jetzt einen Hügel, welchen man mit gleichem Rechte, wie viele andere unbedeutende Erhöhungen in der norddeutschen Ebene, „Berg“ nennen kann. Man hat künstliche Wasserläufe, selbst Wasserfälle geschaffen, Grotten erbaut und Felsen aufgethürmt, das landschaftliche Gepräge überhaupt so viel als möglich festgehalten und gerade hierdurch das Eine erreicht, jeden Besucher des Gartens zu befriedigen. Mit vieler Mühe und großem Kostenaufwand sind überall Bäume und Gesträuche gepflanzt worden, und wenn es auch bis jetzt noch sehr an Schatten fehlt, so wird diesem Mangel doch sicherlich abgeholfen werden, eher, als man denkt. Die Zahl der Gebäude ist bereits eine sehr namhafte, und die meisten sind bei aller Einfachheit höchst geschmackvoll ausgeführt. Dabei hat man das Wesen und die Eigenthümlichkeiten der Thiere so viel als möglich in Betracht gezogen und mit größter Sorgfalt für jedes einzelne Thierhaus die geeignetste Stelle herausgesucht.

In dem vordern Theil des Gartens, zu dem man durch ein einfaches, aber hübsches Thor gelangt, herbergen die Hirsche, Raubvögel, Hühner und eins der sonderbarsten und unschönsten Beutelthiere, der Wombat, welcher zur Bestätigung des oft gehörten Ausspruches, daß die Gegensätze sich berühren, in einem äußerst niedlichen Häuschen wohnt. An der schmalsten Stelle des Gartens steht das Affen- und Eichhörnchenhaus und das Maschinengebäude, welches die Anlagen mit Wasser zu versorgen hat. Unmittelbar neben dem Maschinengebäude beginnt oder endet der Wasserlauf. Man geht zuerst an einem längeren, bachartigen, [807] durch Anlagen und kleine Thierbehausungen mannigfach verzierten Graben dahin und gelangt sodann zu dem größten Teich des Gartens, auf welchem sich eine namhafte Zahl von Schwimmvögeln in größerer Freiheit als irgend wo anders umhertreibt. Links vom Wege ab liegt die Wolfsschlucht, ein höchst gelungener und durchaus eigenthümlicher Bau, welcher dem Wesen des Wolfes entspricht und der Phantasie des Beschauers den weitesten Spielraum läßt. Weiter nach Südwest hin erhebt sich der bereits genannte Hügel, den später eine Ruine krönen soll. An seinen Gehängen liegen die Behausung der Schafe, der kleinen Raubthiere, der Schweine und das Gehege der Waldhühner. Am oberen Ende des Teichs hausen die Bisons und asiatischen Büffel, die Tapire, das Wasserschwein, die Bisamschweine, der Fischotter und die Rohrdommeln, neben dem obern Wasserlauf, der einen Gebirgsbach darstellt, die Kraniche, Marabus, Flamingos, Ibisse und ähnliche Stelzvögel.

Ein anderer Weg führt von hier aus an dem sogenannten Oekonomieschuppen vorüber, in welchem vorläufig noch die Raubthiere untergebracht sind, zur Wohnung des Inspectors, zum Straußenhause, dem innerafrikanische Hütten zum Muster gedient haben, dem Spechtkäfig und endlich zu dem Bärenzwinger, bis jetzt eins der großartigsten Gebäude des Gartens. Nördlich von ihm breitet ein zweiter Teich sich aus, welcher sein Wasser von einem versteckten, durch die Maschine gefüllten Becken empfängt, nachdem es eine in Tuffstein ausgeführte Grotte durchflossen hat und ungefähr zwanzig Fuß über Felsen hinabgestürzt ist. Der weitere Weg führt von hier aus zwischen den Lamas und Kameelen hindurch zu den Kängurus und von hier aus durch eine Baumallee, in welcher bei gutem Wetter Ara’s und Papageien ihr Wesen treiben, zu den Gemsen und Mufflons, welche ein sehr nettes Schweizerhäuschen bewohnen, das auf einer zweiten Grotte errichtet ist. Nunmehr wendet man sich wieder rückwärts und kommt zunächst zu dem vorläufigen Erfrischungsgebäude, dem Gehege der Stachelschweine und Agutis, dem Becken der Seehunde, dem Blockhause, in welchem Zebus, Antilopen und Wildesel wohnen, und endlich, entweder längs des Teiches fortschreitend, oder mehr an der nördlichen Grenze dahingehend, auf den Mittelweg des Gartens zurück. Ungefähr ein Viertheil des gesammten Raumes ist gegenwärtig durch eine Umplankung von dem übrigen getrennt. Dieser Theil wird enthalten das bereits vollendete Aquarium, das großartigste, welches es giebt, das Raubthierhaus und ein großes Wintergebäude, in welchem Vögel und Lurche zugleich mit untergebracht werden sollen, während der Mittelbau bestimmt ist, dem Andenken Merck’s gewidmet zu werden. Für Erhaltung größerer Plätze, welche später Antilopen, Giraffen, Elephanten, Nilpferden und dergleichen raumbedürftigen Thieren zum Aufenthalt gegeben werden sollen, ist Sorge getragen worden, und außerdem Hoffnung vorhanden, daß durch die zu erbauende Verbindungsbahn zwischen Hamburg und Altona möglicherweise noch ein etwaiger Zuwachs an Grund und Boden entstehen kann.

Schon gegenwärtig bietet die Bevölkerung des Gartens des Anziehenden und Unterhaltenden genug. Wir sind von dem Grundsatze ausgegangen, zunächst wenigstens gewisse Familien so vollständig als möglich zusammenzubringen, zumal solche, deren Mitglieder gern zu Geschenken benutzt werden. Und Geschenke erhält der Hamburger Garten mehr als jeder andere. Es verdient hervorgehoben zu werden, wie sehr jeder Hamburger, der in der Fremde lebt oder dort auch nur Verbindungen hat, bestrebt ist, dem Garten irgend ein Thier von fern her zuzuführen. Fast jedes Hamburger Schiff, welches von einer weiten Reise zur Heimath kehrt, hat für uns etwas an Bord. Wir dürfen ohne Uebertreibung behaupten, daß fast jeder Tag uns ein Geschenk bringt, durchschnittlich gewiß.

Für den Kundigen ist es ein Genuß, unsere fast überfüllten Gehege zu betrachten, und selbst der Laie, welcher sich mühen muß, ein Thier von dem andern zu unterscheiden, lernt staunen über die Mannigfaltigkeit, welche wir schon jetzt dem Beschauer bieten können. Funfzehn Arten von Hirschen bevölkern den Vordertheil des Gartens, und gar stolze und stattliche sind darunter! Der Norden und Süden hat sie geliefert: das nordische Elch fehlt ebensowenig, als der amerikanische Wapiti. Neben dem seltenen Barasingahirsch steht der zierliche Spießhirsch aus Amerika, neben dem Pampashirsch der stolze Mähnenhirsch. Das große Raubvögelgebauer ist jetzt schon zu klein und bereits so überfüllt, daß viele gleich starke Arten untereinander leben müssen. Raubvögel aus Amerika, welche noch niemals lebend in Europa gezeigt wurden, zählen wir mit Stolz zu der Einwohnerschaft unseres Gartens. Das Gleiche gilt von unserm Hühnerhaus, in welchem zur Zeit noch eine sehr gemischte, aber der Beachtung im höchsten Grade würdige Gesellschaft lebt. Für dieses Haus brachte uns von der Decken aus Mittelafrika ein lebendes Perlhuhn mit, von welchem man bis jetzt nur einen einzigen Balg nach Europa gesandt hatte. Daß die Steppenhühner aus der Mongolei, welche in diesem Jahre schaarenweise Deutschland besuchten und mir zu ausführlicherer Beschreibung Veranlassung gegeben haben, uns nicht fehlen, will ich besonders hervorheben. Ein kleines Rindenhäuschen beherbergt Eichhörnchen und Aeffchen, ein anderer Käfig, welchen die Zweige einer Traueresche ganz umhüllen, eine Gesellschaft von Nachtreihern, so natürlich als möglich, und auf dem Teiche tummelt sich in buntem Gemisch eine zahlreiche Gesellschaft von Möven, Gänsen, Enten und Schwänen umher. Gerade dieser Teich pflegt die Beschauer besonders anzuziehen, und in der That bietet er ihnen ein Schauspiel, wie man es so leicht nicht wieder haben kann. Ich bin von dem Grundsatze ausgegangen, unsern Thieren so viel Freiheit als möglich zu gewähren. Diejenigen, welche leicht wieder zu erlangen sind, habe ich gar nicht in ihrem Treiben behindert. Möven und Enten, welche wir jung erhielten und bezüglich ausbrüten ließen, sind anfangs mit großer Vorsorge gepflegt worden und haben in unserm Garten wirklich ihre Heimath gefunden. Das Jägerauge blickt verwundert auf die Wildenten der verschiedensten Art, welche vom Wasser sich erheben, hoch auf in die Luft steigen, oft halbe Stunden lang aus dem Garten sich entfernen und doch regelmäßig wieder auf dem See desselben einfallen. Mehr als hundert kleine Möven führen alltäglich prächtige Flugspiele über dem Wasser auf, die schwarzen Störche fliegen nach ihrem Belieben aus und ein. Gar oft kommt es vor, daß diese Halbwilden von der Elbe und Alster oder sonst woher Gäste mitbringen, und manchmal haben wir Hunderte von ihnen zu bewirthen. Wie sehr ein Garten durch diese Bewohnerschaft belebt wird, vermag sich nur Der vorzustellen, welcher wirklich unsere munteren Schaaren selbst gesehen hat.

Ueber unsere kleinen und großen Raubthiere kann ich mich hier nicht verbreiten. Gerade unter ihnen finden sich so viel theilnahmswerthe Gesellen, daß ich mir nicht vorgreifen, sondern sie mir lieber zu ausführlicher Schilderung an diesem Orte aufbewahren will. Dann verdienen noch unsere Kängurus einer besondern Erwähnung; denn gerade diese merkwürdige Familie besitzen wir in ziemlicher Vollständigkeit. Arm sind wir zur Zeit noch an Affen und an Schmuckvögeln, deren Behausungen entweder noch im Bau begriffen sind oder erst gebaut werden sollen. Immerhin aber beherbergt unser Garten schon jetzt 1200 Thiere in fast 300 Arten.

Es ist erfreulich, zu melden, daß der Besuch unsers Gartens die Anstrengungen, welche die Gesellschaft gemacht hat, über Erwarten belohnt. In den seit Eröffnung verflossenen fünf Monaten haben fast eine Viertelmillion (212,000) Personen den Garten besucht, Actionäre, Abonnenten und Frei- oder Armenschüler ungerechnet. An einem einzigen Sonntage wurden bei ermäßigtem Eintrittsgelde 38,285 Karten ausgegeben. Die Einnahmen sind dem entsprechend ganz ausgezeichnet gewesen und haben die Lebensfähigkeit der jugendlichen Anstalt zur Genüge bewiesen.

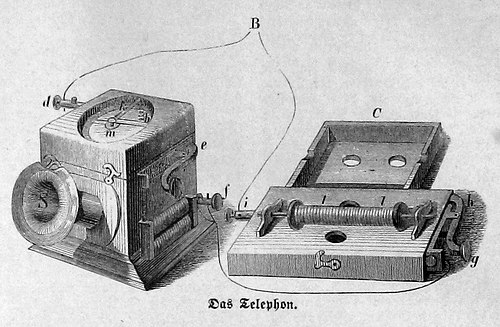

Der Musiktelegraph.

Die überraschenden Ergebnisse im Gebiete der Telegraphie haben sicherlich schon oft die Frage angeregt, ob es nicht auch möglich sei, die Tonsprache selbst in die Ferne mitzutheilen. Die dahin zielenden Versuche konnten jedoch insofern bis jetzt kein einigermaßen befriedigendes Resultat liefern, als die Schwingungen der schallleitenden Körper bald so sehr an Kraft abnehmen, daß sie für unsere Sinne nicht mehr wahrnehmbar sind. An eine Wiedergabe der Töne in gewissen Entfernungen, und zwar unter

[808] Mithülfe eines galvanischen Stromes, hat man vielleicht gedacht, aber an der praktischen Lösung dieser Aufgabe haben jedenfalls gerade diejenigen am meisten gezweifelt, welche durch ihre Kenntnisse und Hülfsmittel befähigt gewesen wären, die Sache in Angriff zu nehmen. Dem mit den Lehren der Physik nur oberflächlich Bekannten scheint diese Aufgabe, wenn er dieselbe überhaupt kennt, weit weniger Schwierigkeiten zu bieten, weil er eben die meisten nicht voraussieht. So hatte auch vor etwa elf Jahren schon ein junger Mann, Herr Philipp Reis, gegenwärtig Lehrer der Naturwissenschaften am Garnier’schen Knabeninstitute in Friedrichsdorf bei Homburg vor der Höhe, die Kühnheit, die erwähnte Aufgabe lösen zu wollen; er fand sich aber sehr bald genöthigt, davon abzustehen, weil gleich der erste Versuch ihn von der Unausführbarkeit der Lösung zu überzeugen schien. Später jedoch, nach weiteren Studien und manchen Erfahrungen sah er ein, daß sein erster Versuch ein sehr roher, keineswegs überzeugender gewesen, indeß griff er die Frage nicht sobald wieder ernstlich auf, wahrscheinlich weil er sich den Hindernissen des zu betretenden Weges nicht gewachsen fühlte, obschon er das Jugendproject nie wieder ganz aus seinen Gedanken verbannte.

Wie sollte ein einziges Instrument die Gesammtwirkungen aller bei der menschlichen Sprache bethätigten Organe zugleich reproduciren? – Dies erschien ihm als Hauptfrage, die er nachmals strenger dahin formulirte: „wie nimmt unser Ohr die Gesammtschwingungen aller zugleich thätigen Sprachorgane wahr?“ oder allgemeiner ausgedrückt: „wie nehmen wir die Schwingungen mehrerer zugleich tönender Körper wahr?“

Wenn wir einen Stein in ruhiges Wasser werfen, so erzeugen sich auf dem Spiegel einförmige Wellen, die nach außen zu gleichmäßig fortschreiten; je weiter sie gehen, um so schwächer werden sie, bis sie endlich verschwinden.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem, was wir Schall und Ton nennen. Ein durch irgend einen Anstoß in Schwingungen versetzter (vibrirender) Körper erschüttert die um ihn befindliche Luft und erregt in ihr Wellen, die in derselben Geschwindigkeit einander folgen, wie die Erschütterungen des Körpers. Ebenso wie jene Ringe auf dem Wasser aus Anschwellungen und Vertiefungen bestanden, so bestehen diese Luftschwingungen aus abwechselnden Verdichtungen und Verdünnungen. Treffen sie unser Ohr, so drängt jede Verdichtung das Trommelfell nach dem Innern der Paukenhöhle, der Apparat der daran liegenden Gehörknöchelchen wird in Bewegung gesetzt, und durch diesen theilt sich die Erschütterung der Schneckenflüssigkeit mit, in welcher die Gehörnerven endigen. Die letzteren werden erregt und rufen die Schallempfindung hervor.

Folgen sich nun die Erschütterungswellen regelmäßig und mit einer gewissen Geschwindigkeit (mindestens 16 in der Secunde), so haben wir die Empfindung eines musikalischen Tones. Derselbe wird um so höher, je rascher die Verdichtungen sich folgen, und so lauter, je stärker sie werden, je höher gewissermaßen die Wellen ansteigen.

Etwas anderes als Verdichtungen und Verdünnungen, Wellenberge und Wellenthäler, kann auf unser Ohr nicht wirken. Und trotzdem empfangen wir die mannigfachsten Gehöreindrücke, wir unterscheiden den Klang der Stimmen, wir hören zu gleicher Zeit nach ganz verschiedenen Richtungen und sondern das Gehörte doch nach den einzelnen Quellen ja in einem vollständigen, großen Orchester tritt uns jedes der zahlreichen Instrumente durch seinen eigenthümlichen Klang besonders hervor, sodaß wir in jedem Momente den Totaleindruck in seine vielen, nach Höhe und Tiefe, Stärke und Schwäche oder nach der Klangfarbe verschiedenen Bestandtheile zerlegen.

Bleiben wir bei unserm Bilde, so ist dies ohngefähr dasselbe, als wenn wir zwei oder mehrere Steine an verschiedenen Stellen eines ruhigen Teiches in das Wasser werfen. Die Wellenzüge durchkreuzen sich, sie verstärken sich an einzelnen Punkten, an anderen schwächen sie sich, und die Oberfläche erhält ein krauses, guillochirtes Aussehen. Trotzdem aber findet unser Auge leicht die einzelnen Ringsysteme heraus und bezieht sie zurück auf ihre verschiedenen Ursachen.

Gelingt es nun also, die Schwingungen eines tönenden Körpers durch den galvanischen Strom so in die Ferne zu übertragen, daß dort ein anderer Körper in gleich rasche, und unter sich verhältnißmäßig gleich starke Schwingungen versetzt wird, so ist das Problem des „Telephonirens“[1] gelöst.

Denn es werden dann genau dieselben Wellenerscheinungen an dem entfernten Punkte hervorgerufen, wie sie an dem Ursprungsorte das Ohr empfängt; sie müssen also auch denselben Eindruck machen. Das Ohr wird an dem entfernten Punkte nicht nur die einzelnen Töne nach ihrer wechselnden Höhe und Tiefe, sondern auch nach der verhältnißmäßigen Stärke der Schwingungen unterscheiden, und nicht nur einzelne Melodien, sondern ganze Orchesteraufführungen, ja auch Reben müssen zu gleicher Zeit an den von einander entlegensten Orten gehört werden können.

Die Möglichkeit der Lösung dieser Aufgabe hat nun Hr. Reis zuerst durch Experimente nachgewiesen. Es ist ihm gelungen, einen Apparat zu construiren, welchem er den Namen Telephon giebt und mittels dessen man im Stande ist, Töne mit Hülfe der Elektrizität in jeder beliebigen Entfernung zu reproduciren. Nachdem er schon im October 1861 mit einem ganz einfachen, kunstlosen Apparate in Frankfurt a. M. vor einer zahlreichen Zuhörerschaft einen mit ziemlichen Erfolg gekrönten Versuch angestellt, legte er am 4. Juli d. J. ebendaselbst in der Sitzung des physikalischen Vereins seinen seitdem wesentlich verbesserten Apparat vor, der bei verschlossenen Fenstern und Thüren mäßig laut gesungene Melodien in einer Entfernung von circa 300 Fuß deutlich hörbar übertrug.

Um nun auch einem noch größern Kreise, besonders Fachmännern, Gelegenheit zu geben, sich von der Wirksamkeit dieses in der That gegenwärtig wesentlich verbesserten Apparates durch den Augenschein zu überzeugen, stellte Prof. Böttger in Frankfurt a. M. auf der vor Kurzem in Stettin abgehaltenen Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in einer der Sectionssitzungen für Physik gleichfalls mehrere Versuche damit an, die sicherlich von einem noch weit größeren Erfolge gekrönt worden wären, wenn das Sitzungslocal in einer geräuschloseren Gegend und von einer etwas weniger zahlreichen Zuhörerschaft erfüllt gewesen wäre.

Mag man nun auch zur Zeit noch weit davon entfernt sein, daß man mit einem mehrere Meilen entfernt wohnenden Freunde werde eine Conversation führen können, so steht doch jetzt schon so viel fest, daß man mittels des Telephons Gesangstücke aller Art, Melodien, die sich besonders in den mittleren Tonhöhen bewegen, auf das Deutlichste in unbegrenzt weiter Ferne zu reproduciren im Stande ist. Diese wunderbaren Resultate werden mit folgendem einfachen Apparate erreicht, den wir hier in seiner viertelnatürlichen Größe bildlich folgen lassen.

Ein kleines Kästchen A (das eigentliche Telephon), eine Art hohler Würfel, hat eine Schallöffnung S an der Vorderseite, und eine etwas kleinere Oeffnung an der obern Seite des Kästchens. Letztere ist mit einer feinen Membran (Haut aus Schweinsdünndarm) geschlossen und dieselbe straff gespannt. Ein schmaler Streifen von Platinblech m, der mit der Klemmschraube d in Verbindung steht, berührt die Membran unmittelbar in ihrer Mitte; ein federnder Platinstift k, der an dem Winkel a b befestigt, berührt jenes auf der Membran ruhende Platinblechstreifchen. Singt man nun in die Schallöffnung S (indem man dieselbe mit dem Munde ganz ausfüllt), so geräth die dünne Membran in Schwingung, der sie unmittelbar berührende Platinblechstreifen erlangt dadurch gleichfalls eine schwingende Bewegung, so daß derselbe bald gegen den federnden Platinstift k angedrückt wird, bald denselben verläßt.

Wenn nun von der Klemmschraube d, welche mit dem auf der Membran ruhenden Platinstreifen communicirt, ein Leitungsdraht mit dem einen Pol einer galvanischen (aus circa 3–4 sechszölligen Bunsen’schen Elementen bestehenden) Batterie B verbunden wird, und dann die Elektricität durch einen an dem andern Pol der Batterie befestigten Draht auf die entfernte Station C geleitet, dort bei i durch eine aus dünnem mit Seide umsponnenen Kupferdrahte gebildete Spirale ll geführt, dann wieder zurück nach der Klemmschraube f und von da zum federnden Platinstift k geleitet wird, so entsteht durch jede Schwingung der Membran eine Unterbrechung des elektrischen Stromes, indem die Platinspitze das Platinblechstreifchen verläßt.

Innerhalb der Drahtspirale aus der Station C liegt nun ein dünner Eisendraht (eine starke Stecknadel), welcher circa zehn Zoll lang ist und mit seinen beiderseitig aus der Spirale etwa [809] zwei Zoll hervorragenden Enden auf zwei Stegen eines Resonanzbodens ruht. Diese mit dem Eisendraht versehene, auf einem Resonanzboden ruhende Spirale bildet den Reproductionsapparat.

Durch jede Unterbrechung des Stromes in der Spirale wird das Eisenstäbchen in Erschütterung versetzt. Folgen dieselben sich mit einer gewissen Geschwindigkeit, so erzeugen sie einen Ton, der durch den Resonanzboden hörbar gemacht wird. Da nun die Geschwindigkeit der Unterbrechung von der Höhe und Tiefe des in die Schallöffnung S gesungenen Tones abhängt, so klingt uns von dem Resonanzboden der Ton genau so hoch oder so tief wieder, als er aus der Ausgangsstation in den Apparat gesungen wurde. Hierauf hat die Länge der Leitung keinen Einfluß. Allerdings verliert der elektrische Strom, je weiter er geht, um so mehr von seiner Kraft, aber was hindert denn, wie beim Telegraphiren, Relaisbatterien unterzulegen, und durch dieselben eine beliebig große Anzahl reproducirender Apparate in demselben Raume in gleichmäßige Bewegung zu setzen?

Herr Reis hat sich bemüht, seinen verbesserten Apparaten eine auch dem Auge gefällige Form zu geben, so daß sie in jedem physikalischen Cabinet einen Platz würdig ausfüllen werden. Außerdem hat derselbe an der Seite sowohl des Telephons, wie des Reproductionsapparates eine kleine Telegraphie-Vorrichtung angebracht, die eine recht hübsche Zugabe zum bequemen Erperimentiren bildet (in obiger Zeichnung durch die Buchstaben e f g h angedeutet). Durch die abwechselnde Art des Oeffnens und Schließens der galvanischen Kette mittels des Schlüssels e oder h lassen sich nach gegenseitiger Uebereinkunft die mannigfaltigsten Zeichen geben, z. B. ob man zum Singen bereit, ob Alles gut verstanden, ob man zu singen aufhören oder von Neuem wieder anfangen solle u. s. w.

Die wichtigsten Theile des Telephons, zu deren Herstellung ein nicht geringer Grad von physikalischen Kenntnissen und Erfahrungen gehört wird Herr Reis selbst anfertigen, die Beschaffung der Nebentheile und die äußere Ausstattung aber hat er dem Mechaniker Herrn Wilhelm Albert in Frankfurt am Main übertragen, welcher gleichzeitig in den Stand gesetzt ist, das Instrument zu einem billigen Preise etwaigen Liebhabern zu überlassen.

Ein schleswigscher Bauer.

Ich saß mit meinem Freunde in dem Omnibus und fuhr in das Land hinein. Das Gespräch kam bald wieder auf die Zustände der Herzogthümer, und Jeder wußte eine Nichtswürdigkeit des dänischen Bedrückungssystems zu erzählen. Plötzlich unterbrach ein fröhliches Lachen in der einen Ecke des Wagens unser Gespräch. „Was ist da los?“ frug ich verwundert über die Fröhlichkeit, die bei den ernsten Schleswigern sonst sehr selten ist.

„Ich werde es Ihnen erzählen,“ sagte mein stämmiger Nachbar zur Linken, nachdem er sich noch einmal recht nach Herzenslust satt gelacht hatte. „Sie wissen doch, daß die Dänen seit einiger Zeit Jagd machen auf unsere Hauslehrer und Gouvernanten, welche sich die Hofbesitzer angeschafft haben, um die Kinder nicht in die dänische Schule zu schicken. Wir können die lieben Kinder doch nicht wild aufwachsen lassen, wie unsere Pferde und Kühe. Und die Schulmeister, welche man uns aus Kopenhagen in’s Land geschickt hat, sind noch dümmer, als unsere dümmsten Knechte. Auch ist der Unterricht in deutscher Sprache, bis auf drei oder vier Stunden die Woche, in den Schulen auf dem Lande gänzlich abgeschafft. Sie wissen das ja, nicht wahr?“

Ich nickte stumm.

„Nun, mancher Landmann hat nicht die Mittel, sich allein einen Hauslehrer anzuschaffen oder eine Gouvernante. Das leiden unsere Pröpste und Hardesvögte aber durchaus nicht, daß derselbe Hauslehrer die Kinder mehrerer Familien unterrichtet. Wird das bekannt, so muß er fort. In Z. – es liegt zwei Stunden von hier, sehen Sie, dort hinaus über jenen Erlenwald – hat ein Hofbesitzer sich eine Gouvernante aus Holstein kommen lassen, um seine beiden Kinder, einen Knaben und ein Mädchen von zehn bis zwölf Jahren, zu unterrichten. Sie gab zugleich den Kindern eines seiner Verwandten, der eine Viertelstunde von seinem Hofe wohnt, Unterricht. Der Hardesvogt kam dahinter und ließ ihn zu sich rufen. Er drohte ihm mit funfzig Bankthaler Brüche, wenn er nicht sofort die Gouvernante abschaffe, falls dieselbe nicht den gemeinschaftlichen Unterricht aufgebe. „Aber mein Vetter kann sich doch selbst eine Gouvernante für seine Kinder halten, Herr Hardesvogt?“ fragte er. – „Das kann er, wenn er sie bezahlen kann,“ erwiderte der Hardesvogt. – Nach einiger Zeit kam eine zweite Gouvernante in Z. an. Sie zog zu dem Vetter des Hofbesitzers. Der Hardesvogt, der Pastor, der Schulmeister, der Gensd’arm mußten sich jetzt beruhigen. Täglich, wenn sie vorübergingen, um zu spioniren, sahen sie die neue Gouvernante geputzt am Fenster sitzen, die Kinder saßen ihr gegenüber. Sie hatte ein Buch in der Hand und die Kinder auch.“ –

„Aber ich finde in der ganzen Geschichte noch nichts Lächerliches.“ –

„Es ist ja gar keine Gouvernante,“ rief mein Nachbar, „es ist eine Verwandte, welche auf Jahr und Tag zum Besuch gekommen ist. Sie sitzt nur einige Stunden des Tages mit den Kindern am Fenster, wenn der Hardesvogt und der Pastor vorübergehen, und hört ihnen die Lectionen ab, welche sie nach wie vor bei der eigentlichen Gouvernante haben. Denn der Hardesvogt kann doch die Kinder nicht hindern, sich gegenseitig zu besuchen.“

Jetzt lachte ich ebenfalls.

„Nun,“ rief mein Freund, den ich auf seinem Hofe besuchen wollte, in den Wagen hinein, „nächstens wird der dänische Pastor die Geschichte merken, dann werden die beiden Vettern in Z. die beiden Gouvernanten, die echte und die falsche, auf einmal verlieren und hundert Bankthaler Brüche auch dazu bezahlen müssen. Die Geschichte des Hofbesitzers Berkhahn hat doch Jeder noch wohl in der Erinnerung.“

„Was ist denn mit Berkhahn?“ fragte ich.

„Nun, was ist? eine skandalöse Geschichte von Polizeiwillkür, Rechtsverweigerung und Brutalität, wie sie selten in einem europäischen Lande vorgekommen sein mag, wie sie hier aber alle Tage passirt. Der Hofbesitzer Berkhahn ist aus Preußen gebürtig, seine Frau ist die Tochter eines Arztes in Schleswig. Natürlich ist in der Familie Deutsch die ausschließliche Umgangssprache. Für den Unterricht der Kinder befand sich im Hause eine Gouvernante, die Tochter eines Rathsherrn aus Schleswig. Bei der Special-Kirchenvisitation mußte sich die Gouvernante mit den Kindern in der Kirchspielsschule zu Bruxdorf einfinden, damit die Kinder an der von dem dänischen Propst angestellten Schulprüfung Theil nähmen. [810] Da der Propst in der Religion in dänischer Sprache examinirte, welche die Kinder nicht verstanden, so antworteten diese regelmäßig falsch. In Folge dessen erklärte der Propst nach Beendigung des Examens dem Hofbesitzer, daß die Gouvernante binnen acht Wochen ein dänisches Examen zu bestehen habe, widrigenfalls sie entlassen werden müsse. Da dieselbe sich zu einem solchen Examen zu stellen nicht für gut befand, erging von Seiten des Kirchenvisitatoriums ein Rescript an Berkhahn, binnen vierzehn Tagen die Gouvernante bei einer namhaften Strafe zu entlassen.

Der König verweilte damals, wie er gewöhnlich thut, auf dem Schlosse Glücksburg. Es gelang dem Berkhahn, eine Audienz bei dem König zu erhalten. Derselbe sagte ihm, da er einmal in einem gemischten District wohne, so könne auch mit seinen Kindern keine Ausnahme gemacht werden, und fragte, ob denn nicht noch einige alte Leute im Kirchspiel wohnten, welche dänisch verständen, worauf Berkhahn antwortete, daß er sechs Jahre Kirchenvorsteher gewesen sei und das Kirchspiel genau kenne, daß es aber Niemanden im Kirchspiel gebe, der eine dänische Predigt verstehe, wenn auch mehrere, welche als Soldaten in der dänischen Armee gedient hätten, einzelne dänische Wörter verständen; die Kirche sei deshalb bei dem dänischen Gottesdienst auch immer leer.

Ueber den Inhalt dieser Audienz brachte der Altonaer Mercur eine Notiz. Plötzlich wurde gegen Berkhahn eine Untersuchung eröffnet, derselbe vom Hardesvogt gerichtlich vernommen, und nach Verlauf von einigen Wochen war Berkhahn vom Polizeigericht zu Struxdorfharde zu einer zehntägigen Gefängnißstrafe und zu den bedeutenden Proceßkosten verurtheilt, weil er sich der Agitation gegen die Verfassung schuldig gemacht habe. Daß die Gouvernante längst entlassen war, versteht sich von selbst. Nicht wahr, das ist doch ein denkwürdiges Urtel? Ein Urtel, wie es nur ein dänischer Gerichtshof sprechen kann. Jemanden zu zehn Tagen Gefängniß verurtheilen, weil er die Worte mitgetheilt hat, welche der König zu ihm äußerte. – Ich muß dagegen hinzufügen, daß Berkhahn wider alles Erwarten in zweiter Instanz vom Appellationsgerichte freigesprochen wurde; die Kosten mußte er aber dennoch bezahlen. In Criminaluntersuchung war er aber doch gewesen, und wenn er nun nicht appellirt hätte, was dann? Dann hätte er doch richtig seine zehn Tage abgesessen. Das nennt man in Schleswig dänische Gerechtigkeit!“

Der Wagen hielt, als mein Nachbar mit der fabelhaften Geschichte, von deren vollständiger Wahrheit ich mich später durch Einsicht der Acten selbst überzeugt habe, gerade zu Ende war. Das Ziel unserer heutigen Reise war erreicht. Der Hof, den ich besuchen wollte, war nur einige Minuten von dem Punkte der Landstraße, wo der Wagen hielt, entfernt.

Wir stiegen aus. Der Kutscher reichte uns das Gepäck von dem Verdeck. Ich schüttelte meinem stämmigen Reisegefährten, der für seine breite Figur jetzt hinreichend Platz auf der Bank fand und es sich bequem machte, zum Abschiede herzlich die Hand, rief den Andern ein „Lebewohl“ zu, und der Wagen rollte weiter. Der Hofbesitzer gab einem Bauerburschen, der vor der Thüre des Posthauses umherlungerte, Auftrag, meinen keinen Koffer nach seiner Wohnung zu tragen, und trat in das Posthaus. „Nur ein paar Minuten,“ sagte er, „ich will nachsehen, ob Briefe für mich da sind.“

Nach einigen Minuten kam er zurück, zwei Briefe in der Hand. Sein Gesicht sah zornig und erregt aus. „Was haben Sie denn?“ rief ich ihm entgegen; „Sie haben sich geärgert!“

„Soll man sich nicht ärgern?“ erwiderte er, „täglich neue Erbärmlichkeiten! Und immer so kleinlich! Sehen Sie diese beiden Briefe. Da ist mein Name und mein Wohnort, welche selbstverständlich in deutscher Sprache geschrieben sind, weil ich in einem ganz deutschen Districte wohne, wo auch nicht ein einziger Däne zu finden ist, nun von den dänischen Postbeamten des Absendungsortes durchgestrichen und in dänischer Sprache darüber geschrieben.“

„Das ist so albern, daß ich kaum darüber lachen kann.“

„Glauben Sie das nicht, der Grund ist mir ganz klar. Es ist schon mehrmals geschehen. Einer meiner Nachbarn hat neulich auch bereits eine in dänischer Sprache geschriebene Verfügung bekommen. Auf Grund von so wenigen Thatsachen, welche uns gewaltsam aufgedrungen werden, wird dann unser District nächstens für einen „gemischten District“ erklärt. Und dann wird in unserer Kirche am nächsten Sonntage dänisch gepredigt, der deutsche Unterricht wird in der Schule ausgerottet, auf dem Wegweiser dort am Wege, den Sie da sehen, wird der Name des Dorfes in dänischer Sprache geschrieben – und wir sind Alle über Nacht mit Haut und Haar Dänen geworden. Sehen Sie mal meinen Namen da an auf dem Briefcouvert. Wie er sich verdänischt ausnimmt! Ich kenne ihn kaum wieder. Pfui, über dies nichtswürdige Gesindel! Wie, ist Ihnen solch eine Schändlichkeit schon vorgekommen?“

Wüthend riß er beide Briefcouverts in Stücken und trat sie in den Straßenschmutz.

Einige Schritte ging er schweigend neben mir her. „Erzählen Sie meiner Frau und meiner Tochter diese neue Erbärmlichkeit nicht,“ sagte er dann mit immer noch zorniger Stimme, „wir sind gleich zu Hause. Da sehen Sie meinen Hof.“

Ich sah in der Richtung seiner Hand nach rechts. Einige funfzig Schritt von der Straße erblickte ich das Besitzthum meines Gastfreundes. Es war ein nach der Straße offenes Viereck, Alles geräumig und massiv, das Mauerwerk von gelbgrauen Ziegeln mit weißgestrichenen Fugen. Das Mittelgebäude war das Wohnhaus, die Seitengebäude bildeten die Scheunen und die Ställe. Sämmtliche drei Gebäude waren mit Stroh gedeckt. Die Fenster waren hoch und breit, die Fensterrahmen grün gestrichen, die großen Spiegelscheiben leuchteten in den Strahlen der Nachmittagssonne, zu der angestrichenen Thür führten einige Steinstufen. Vor dem Mittelgebäude erhob sich eine Colonnade verschnittener Linden. In einem weiten Kreise waren die Gebäude von einem Obstgarten umgeben, der in Schleswig den Namen „Apfelhof“ führt, und ein Staket von zierlich grün- und weißgestrichenen Pfählen, welches sich nach der Straße hin in ein breites, mit vielerlei Zierrath versehenes Thor öffnete, umfriedete das ganze Besitzthum, an dessen hinterer Seite sich der Gemüsegarten anschloß, den man in Schleswig den „Kohlhof“ nennt. Der Hof hatte ganz das Aussehen eines stattlichen adligen Gutes. Es fehlte nur der Hausgraben und die Ziegel- oder Schieferbedachung der Gebäude. Es herrscht in Schleswig ein großer bäuerlicher Wohlstand. Wie die Edelhöfe meistens von ziemlich anspruchslosem Aeußerem sind, haben sich die Parcellisten oder Hufner stattliche Häuser gebaut, deren innere Räume mit allem Comfort versehen und oft mit einem prächtigen Mobiliar, mit Teppichen, Stutzuhren, eleganten Schreibtischen, bequemen Schaukelstühlen, Pianinos und großen Spiegeln mit vergoldeten Rahmen versehen sind.

„Das ist eine prächtige Besitzung!“ konnte ich nicht unterlassen auszurufen. „Bei mir in Westphalen giebt es auch derartige große Bauergüter, aber es fehlt überall dort die Reinlichkeit, die Zierlichkeit und der Geschmack, worüber ich hier bei Euern Bauerhänsern staune. Statt des hübschen Gartens findet man dort Düngerhaufen und oft eine große Pfütze auf dem Hofe.“

Mein Gastfreund fühlte sich sichtlich geschmeichelt von dem Lobe, welches ich seinem Hofe spendete. Der schleswigsche Bauer ist stolz auf seine Wohlhabenheit und liebt es, diese auch im Aeußeren zur Schau zu tragen. Schöne und geschmackvoll eingerichtete Wohnungen, modische seidene Kleider, Hüte nach der neuesten Mode, stattliches Vieh, prächtige Pferde, zierliche Wagen sieht man überall auf dem Lande. Manche Hochzeit und manche Kindtaufe wird blos deshalb in so stattlicher Weise gefeiert, um recht viele Gäste einladen und seinen Reichthum so recht zeigen zu können. Der schleswiger Bauer liebt das Geld, wie alle Bauern in der Welt, aber derselbe ist kein Filz, kein Knicker; er heirathet schwer die Tochter eines Tagelöhners, weil sie ihm kein Vermögen mit in’s Haus bringt und weil die veränderte Wirthschaft doch einen größern Aufwand erfordert; aber seine Gastfreundschaft ist unbegrenzt, reichlich theilt er den Armen und Nothleidenden mit, und während der Kriegsjahre, welche wahrlich auf manchen Theilen des Landes schwer gelastet haben, war ihm für sein Vaterland kein Opfer zu groß. Er gab es freiwillig und mit Freuden. Aber er bildet sich auf seinen Reichthum, auf seine Bildung, auf seine Belesenheit, auf seine politischen Kenntnisse auch nicht wenig ein. Besonders zeigt er diesen ganz gerechtfertigten Stolz den Inseldänen gegenüber. Er betrachtet seinen Hardesvogt, seinen Pastor, seinen Schulmeister, welche ihm die Regierung in Kopenhagen seit zehn Jahren statt der früher aus dem Lande gebürtigen Geistlichen und Beamten in’s Land geschickt hat, wie armselige Lumpe, welche gekommen sind, um sich satt zu fressen, weil sie auf ihren Inseln Hunger leiden, und sieht sie hochmüthig über die Achsel an. Daß er mit diesen Hungerleidern und „Levebrödern“ (Levebrod ist das Brod zum Leben) jeden gesellschaftlichen Verkehr vermeidet, versteht sich von selbst. [811] Er würde es auch ohne den politischen Haß thun, der täglich mehr heranwächst im Lande und riesengroß zu werden droht, – aus Geringschätzung und im Bewußtsein seines eigenen Werthes.

Mein Gastfreund führte mich zuerst in seinen auf der rechten Seite des Hauses belegenen Kuhstall. Der Kuhstall ist der Stolz des schleswigschen Bauern. Auf stattliches Vieh wird außerordentlich viel gehalten, meistens noch mehr, als auf schöne Pferde. Geringe Aeußerlichkeiten in der Farbe oder in der Bildung des Kopfes oder der Hörner werden oft sehr hoch bezahlt. Ich habe zuweilen stundenlang im Wirthshaus drei oder vier Bauern um den Tisch sitzen sehen. Sie waren in ernste Unterhaltung vertieft, und wenn ich hinantrat, um an dem Gespräch Theil zu nehmen, so handelte es sich um die Vorzüge dieser oder jener Kuh, welche einer von ihnen so eben gekauft hatte. Im Kuhstall meines Freundes war es heute leer; sein Vieh war auf der Weide zwischen den Knicks. Er versprach, mich am andern Morgen hinzuführen; heute sollte ich nur die außerordentliche Reinlichkeit und Sauberkeit in seinen Ställen bewundern. Von dort ging es in den Milchkeller, die Freude der schleswigschen Bäuerin. Dann wurden mir von einem Knecht, der in den im Lande üblichen Holzschuhen, welche den ganzen Fuß umschließen und vorn in der Spitze schnabelartig in die Höhe gebogen sind, einherschritt, zwei schöne Pferde anglischer Race vorgeführt, welche der Hofbesitzer zum Reiten für sich und seine Tochter angeschafft hatte, und welche zu keinem andern Zwecke verwandt wurden. Alle andern Pferde waren auf dem Acker beschäftigt. Der Pferdestall war äußerst sauber und reinlich gehalten, weiß gestrichen, die Raufen von Eisen, ein Weg, mit breiten Steinen belegt, führte in der Mitte zwischen den Ständen hindurch. Auch nicht der geringste Schmutz war in den Ständen zu bemerken. Alles war gefegt, gespielt und gewaschen, wie im Marstall eines reichen Edelmannes, welcher seinem Besitzer einzig und allein zum Luxus dient. Ich konnte nicht umhin, meine Bewunderung über die überall herrschende Sauberkeit und Ordnung auszusprechen.

„Nun kommen Sie, jetzt will ich Sie zu meiner Familie führen,“ sagte der Hofbesitzer, als wir mit der Besichtigung der Ställe und des Milchkellers fertig waren. Wir gingen durch den Blumengarten, in dem ich einige künstlich mit bunten Muscheln ausgelegte Beete erst genauer betrachten mußte, zu der steinernen Treppe, welche zu der Thüre des Wohnhauses führte. Wir traten ein. Auf dem hellgestrichenen, gedielten Vorplatz öffneten sich nach beiden Seiten mehrere Thüren von getäfeltem Holz zu zwei Zimmerreihen.

Der Hofbesitzer brachte mich in den „Saal“, der gleich links der Hausthür zunächst lag. Der „Saal“, auch „Pesal“ genannt, ist der größte und am reichsten eingerichtete Raum im Hause eines schleswigschen Bauern. Im „Saal“ werden die Gäste empfangen; dort finden die Hochzeiten und Kindtaufen statt; dort werden die Schmäuße abgehalten, und dort wird auch das Leichenmahl gegeben, wenn der Besitzer des Hofes oder eins seiner Familienmitglieder aus dem Hausthor hinausgetragen wird zur ewigen Ruhe. Auch der Saal meines Gastfreundes war ein großes und äußerst stattliches Gemach, die Wände und die Decke waren tapezirt, vergoldete Leisten rahmten die Tapeten in den Ecken, an der Decke und am Boden ein, welcher in brauner Farbe gestrichen und spiegelglatt gebohnt war. Große, reichgestickte Teppiche waren vor den Sophas und unter den Tischen ausgebreitet, sämmtliche Mobilien waren von ganz neumodischer Form, von Palisianderholz und hier und da mit Elfenbein und vergoldeten Zierrathen ausgelegt. In der einen Ecke stand ein prächtiges Pianino, in der andern ein mit Roßhaar gepolstertes, großes und bequemes Sopha hinter einer großen Tafel von Mahagoniholz, deren nach dem innern Raum offene Seite von mehreren bequemen und mit Stickereien bedeckten Armstühlen und Schaukelstühlen umstellt war. Ein breiter Spiegel, aus nur einem einzigen Stück vortrefflichen Glases bestehend, in übergoldeter Einfassung, reich mit Blumen und Arabesken verziert, reichte von dem getäfelten Boden bis zu der tapezirten Decke, aus deren Mitte ein Kronleuchter aus vergoldeter Bronze herabhing. Dem Pianino gegenüber stand ein großer, reich mit Elfenbein ausgelegter Schreibsecretair. Mein Freund ging hinaus, um seiner Frau und Tochter, welche im „Kohlhof“ waren, unsere Ankunft anzuzeigen. Ich hatte während seiner Abwesenheit Muße genug, mir den Saal des schleswiger Bauern genau zu betrachten. Die ganze Einrichtung war zierlich, reich und geschmackvoll. An der einen Wand war eine Etagère mit Büchern angebracht. Unter einigen klassischen und belletristischen Werken der neuesten deutschen Literatur fand ich dort die „schleswig-holsteinischen Briefe“ von Moritz Busch, und das Buch des Pastors Valentiner „über das Kirchenregiment in Schleswig“, prächtig eingebunden, daneben Uhland’s und Geibel’s Gedichte. An der dem Spiegel gegenüber liegenden Wand war eine kostbare, große Stutzuhr auf eine Console von vergoldeter Bronze aufgestellt; die breite, der Eingangsthür gegenüber befindliche Wand war mit einer Reihe von Bildern geschmückt. Unter ihnen befand sich ein Steindruck, die deutsche Majorität der letzten schleswigschen Ständeversammlung darstellend und ein mit großer Sauberkeit in Wasserfarben gemaltes Schiff. Es war ein Zweimaster. Das Schiff gehörte dem Hofbesitzer, wie er mir hernach erzählte, führte für seine Rechnung Waaren über’s Meer, und befand sich augenblicklich in Valparaiso.

Dann führte mein Gastfreund seine Frau und seine Tochter in den Saal, um mich ihnen vorzustellen. Erstere war eine angehende Vierzigerin, groß und stattlich, blond, mit einem intelligenten Gesicht, aus Holstein gebürtig. Schleswig und Holstein waren auch hier durch Familienbande verschwägert, wie bei vielen Familien in den Herzogthümern; die Tochter war ein hübsches, junges Mädchen von zwanzig Jahren, von schlanker, zarter Figur, mit hellblondem Haar und weißem, rosig angehauchtem Teint. Das „Unglück im Lande“ war auch hier nach wenig Minuten der Gegenstand, auf den sich das Gespräch hinwandte. Ich fragte nach dem Prediger des Kirchspiels. Er war, wie fast überall, ein Däne, aus Kopenhagen hergesandt, um in schlechtem, fast unverständlichem Deutsch Predigten zu halten, welche fast Niemand besuchte, und das Vertrauen seiner Gemeinde in keinerlei Weise zu genießen. Auch diese ganz deutsche Gemeinde hatte sich früher durch ihre Kirchlichkeit ausgezeichnet, jetzt war der kirchliche Sinn fast ganz verschwunden. Niemand im Kirchspiel hatte mit dem Prediger Umgang, er vertrieb sich die Zeit mit Besuchen seiner dänischen Collegen, im Umgange mit den dänischen Beamten, mit Fahrten über Land, mit Kartenspiel und in Gelagen. Mein Gastfreund war seit mehreren Jahren gar nicht mehr in der Kirche gewesen. Die Eingesessenen ließ er im Hause taufen, um nur nicht die Kirche betreten zu müssen, und wenn die kirchliche Handlung zu Ende war, setzte man dem dänischen Prediger mit Höflichkeit und, wenn es nicht anders ging, auch mit groben Worten den Stuhl vor die Thür, um nur nicht mit ihm an demselben Tische sitzen zu müssen. Auf der Straße grüßte man ihn nicht, man wandte den Kopf weg, um ihn nicht zu sehen. Früher bot man dem Prediger den besten Platz im Saale an, man legte ihm die besten Bissen bei Tisch vor; zu seinem Geburtstage fand er ein schönes Pferd von mehreren hundert Thalern an Werth im Stalle, welches ihm die Gemeinde zum Angebinde machte. Dem jetzigen verweigerte man das Feuer, um seine Pfeife anzuzünden. Der Frau und dem jungen Mädchen traten die Thränen in die Augen, als sie mit mir von den jetzigen Zuständen sprachen. Auch in dieser Gemeinde hielten die Hofbesitzer, denen es ihre Mittel irgend erlaubten, Hauslehrer und Gouvernanten, nur um ihre Kinder nicht zu dem dänischen Schulmeister in die Schule schicken zu müssen. Mit den dänischen Beamten im Kirchspiel ging Niemand um. Auch hier herrschte der zäheste passive Widerstand, wie überall im Lande. Aber der dänische Prediger, der dänische Schulmeister, die dänischen Beamten kümmerten sich um den allgemeinen Widerstand nicht, der ihnen auf Schritt und Tritt entgegentrat; ihre Stirn war von Eisen, wie die Stirn einer Panzerfregatte. Jeder suchte von seiner Stelle so viel Sporteln zu erheben, wie irgend möglich war.