Die Gartenlaube (1894)/Heft 24

[389]

Die Martinsklause.

Eberwein ging, sich für den Weg nach der Ramsau zu rüsten. Starr

blickte ihm Schweiker nach und murmelte: „Wenn er sich nur

wieder verirren thät’ ... nur daß ich ihn suchen und finden könnt’!“

Er strich mit den Händen über Haar und Bart und schleuderte das

Wasser von den Fingern, dann hob er die Axt, doch ohne zu schlagen

ließ er sie wieder sinken, träumte mit aufgerissenen Augen vor sich

hin und stammelte: „So ein Teufelsbraten, wie ich einer bin! So

ein schlechter Kerl!“ Wie in Grausen vor sich selber spuckte er aus,

packte das Beil und drosch auf einen Baumblock los, daß die Späne

flogen. Was er dabei zuwege bringen wollte, das wußte er nicht ...

er schlug und schlug, bis der ganze Block in Splitter ging. Dann warf

er das Beil zu Boden, blies die Backen auf, hob vier der schweren

Fensterläden auf seine Schulter und trug sie dem Kirchlein zu.

Vor der Klause trat ihm Bruder Wampo entgegen, hustend und die Augen reibend; der Herdrauch hatte ihn aus der Stube hinausgebissen. „Bruder, Bruder,“ jammerte er, „die schieche Zeit hebt an! Heraußen gießt es, als käm’ die Sündflut, und drinnen raucht es, als hätt’ die Höll’ sich aufgethan! Da soll man kochen! Und was! Wassersterz mit Bohnenmus! Und zwei Tag’ noch, so hat das auch ein End’! Der Mehlsack schlottert, und das Bohnensäcklein hat den Schwund!“

„Laß mich in Ruh’!“ murrte Schweiker. „Hast ja Fisch’!“

„Fisch’, Fisch’!“ Bruder Wampo verdrehte die vom Herdrauch brennenden Augen. „All’ Tag’ dreimal Fisch’ ... da kriegt einer auf die Läng’ auch genug dran! Käm’ nur bald die gute Hinzula wieder mit ihrem Himmelsbrot ...“

„Schweig’ mir von der Dirn’!“ fuhr Schweiker auf, daß der andere erschrocken vor ihm zurückwich. Die Fensterläden wackelten auf seiner Schulter, während er mit speerlangen Schritten die Thüre des Kirchleins suchte; ein Zittern war ihm in die Arme gekommen, und dicke Tropfen kollerten ihm über die Backen. Das war kein Regenwasser. Als er die Kirche betrat, blickte er scheu an dem stillen Kreuzbild empor und stellte schwer atmend die Läden nieder. In unruhiger Hast begann er zu arbeiten und befestigte an der Balkenmauer die hölzernen Schienen, zwischen denen die Läden laufen sollten. Da verdunkelte sich die Thüre, und aufblickend sah Schweiker auf der Schwelle einen jungen Bauer stehen, dem eine triefende Lodenkotze von den Schultern niederhing. Es war der Hanetzer.

„Was willst Du?“

Neugierig umherspähend trat der Bauer in die Kirche und lachte. „Ich muß mir die Leut’ doch auch ein lützel anschauen, für die der Richtmann heimlichen Weg geht und rote Arbeit macht.“

Schweiker hörte nur das rohe Gelächter, und seine Stirn wurde rot. „Hier ist kein Ort zum Lachen, hier ist ...“ Da sah er, daß der Hanetzer die Lammfellkappe auf dem Kopfe trug. Mit einem Sprunge stand er vor dem Bauer und hob in aufwallendem Zorn den Arm. „Du Schuft! Trittst Du so in Gottes Haus? Ich will Dir Ehrfurcht weisen!“ Und auf des Hanetzers Backe klatschte eine Ohrfeige, so ausgiebig und gewichtig, daß ihr Hall das Kirchlein füllte und der Bauer an die Mauer taumelte. „Das wirst Dir merken für ein andermal!“ sagte Schweiker und atmete auf, als hätte sich all die drückende Gewitterschwüle, welche sein Inneres erfüllte, mit diesem Schlag entladen.

Während der Hanetzer seine fünf locker gewordenen Sinne wieder zusammensuchte, die Lammfellmütze von der Erde raffte und mit heiserem Fluch aus dem Kirchlein wich, klang hinter dem Bruder, der das Hochgefühl seiner guten That genoß, eine bebende Stimme: „Schweiker! Schweiker!“ Eberwein stand vor ihm, in der einen Hand das Grießbeil, in der anderen den schwarzen breitgeränderten Filzhut, wegfertig für die Wanderung nach der Ramsau. Vor dem Blick seines Herrn überkam den Bruder jählings ein Gefühl, als wäre seine That doch nicht so gut und fromm gewesen, wie er meinte.

„Schweiker! Schweiker! Glaubst Du, dieser eine wird wiederkommen, wenn Du die Glocke ziehst und ihn rufst um der Liebe Gottes willen?“

Schweiker verfärbte sich und stotterte. „Mit der Kapp’ ist er eingetreten in den heiligen Raum ... der Unchrist!“

„So? Den Splitter in Deines Bruders Aug’ erkennst Du, aber nicht den Balken in Deinem eigenen Aug’? Hast nicht Du den heiligen Raum noch mehr entweiht? Hat Christus Dich gelehrt, mit Schlägen für sein Reich zu werben? Sagte er in seiner Liebe: Wenn Dein Bruder gefehlt hat, so zürne ihm und schlage nach seiner Wange?“

In Zerknirschung schüttelte Schweiker den dicken Kopf und stammelte: „Nein, Herr! Ich mein’, er hat gesagt: ‚Haut Dich einer hinter’s rechte Ohr, so ...“ Weiter kam er nicht mit diesem Bibelspruch, für den er seine eigene Fassung hatte. Ein Gedanke war ihm in seine langsamen Sinne gefahren, er schoß zur Thür hinaus, und als er den Hanetzer nahe dem Waldsaum erblickte, rannte er ihm mit langen Sprüngen nach. „He, Du! Halt ein lützel!“

Der Hanetzer blickte sich um, und da er den rennenden Mönch gewahrte und von des Bruders schwieliger Hand eine neue Belehrung fürchten mochte, fing er zu laufen an, was ihn seine Füße trugen. Für Schweikers lange Beine aber war der Bauer, der den Tatzenschlag des Bären noch spürte, nicht flink genug. Unter den triefenden Bäumen haschte ihn der Bruder bei der Lodenkotze. Schreiend suchte der Hanetzer sich loszureißen, doch Schweiker hielt fest und keuchte. „Verzeih’ mir, guter Mann, um Christi willen ... und thu’ mir aus Nächstenlieb’ nur grad’ den einzigen Gesallen und gieb mir die Tachtel wieder heim! Hau’ zu, ich wehr’ mich nicht!“ Der Bauer riß Mund und Augen auf; aber Schweiker bat so rührend um die Heimzahlung, daß der Hanetzer auf die Dauer nicht widerstehen konnte; er trat einen Schritt zurück, strich mit den Fingern der rechten Hand über die nasse Lippe und zog aus ... Lachend empfing der Bruder den klatschenden Schlag, nickte dem Bauer dankbar und freundlich zu und rannte nach dem Kirchlein; kopfschüttelnd blickte ihm der Hanetzer nach. „Einen solchen Narren hab’ ich doch all meiner Lebtag’ nicht gesehen! Könnt’ aus mir ein Mus machen mit seinen Fäusten ... und laßt sich hauen!“

Als Schweiker das Kirchlein erreichte, sah er Eberwein auf der Altarstufe sitzen. „Herr, jetzt hab’ ich sie wieder ... er hat sie mir heimgezahlt!“ Es hätte wohl dieser Meldung nicht bedurft, denn deutlich sah man auf Schweikers Wange die fünf Finger des Hanetzers abgezeichnet. „Das ist eine gewesen aus einer gesunden Mutter Hand ... aber ich fürcht’ halt doch, die meinige hat fester gewogen!“

Eberwein mußte lächeln und es war ihm anzusehen, daß ihm bei aller Sorge, die ihn drückte, der Anblick dieses ungeschlachten Menschen wohlthat wie ein warmer Sonnenblick bei trübem Wetter. „Das nenn’ ich flinke Sühne! Ein andermal aber denke der Güte und Duldung, bevor Du schlägst.“

„Wohl wohl, Herr! Aber es giebt halt Menschen, weißt ... da steigt einem die Gall’ auf, man weiß nicht wie!“

„Gegen die Guten gut sein, das ist ja kein Verdienst, mein lieber Bruder.“

„Freilich, freilich. Aber gegen die Schiechen freundlich sein ... das muß halt einer können! Du, freilich, Du kannst es ... bist doch auch gut zu mir, und ich bin doch so ein grauslicher Kerl! Du hast es halt gelernt, das Gutsein!“

„Gelernt? Meinst Du?“ Ein wehmütiges Lächeln glitt um Eberweins Lippen. „Ich will Dir sagen, in welcher Schule. Komm!“ Er faßte Schweikers Hand und zog ihn an seine Seite. Der Regen prasselte auf dem Dach des Kirchleins, und rings um die Balkenmauern plätscherte die Traufe; fuhr ein Windstoß gegen die Wände, so trieb er durch die Fensterluken den Wasserstaub herein und wehte ihn über die beiden, welche dem Altar zu Füßen saßen.

„Nicht wahr, das weißt Du, daß ich nicht Vater noch Mutter habe?“

Schweiker nickte. „Meine Mutter ist eine Alberin gewesen, aber Vater hab’ ich auch keinen. Wird halt ein Senn gewesen sein oder ein Jägerknecht ... ich weiß nicht. Die mich ins Kloster genommen, die haben mir nie geredet davon.“

„Erst wenige Tage war ich alt, als der Fischer vom Eibinsee mich fand, weit von hier, auf der Romstraße bei der Partenkirche, mitten im Wald. In der Grafenburg auf dem Wertofels, unter [391] Eigenleuten bin ich aufgewachsen und ein Bub’ geworden, der auf dem Karwendel die Geißen gehütet hat.“

„Ein Geißhirt!“ Schweiker seufzte und seine träumenden Augen blickten, er wußte selbst wohl nicht, wohin. Selbigsmal mußt Du es aber gut gehabt haben, gelt?“

„Als ich in das Kloster kam, hab’ ich in meiner kleinen Zelle wohl manche stille Zähre vergossen, wenn mein Aug’ die hohen Berge suchte. Aber mir wurde in dem frommen Haus mit jedem Tage froher ums Herz, und ich bin fleißiger Scholar geworden. Die Arbeit war mir Freude, und durfte ich über einem Buche sitzen, so war mir wohl. Nur eines störte das ruhige Gleichmaß meines Lebens: wenn die Väter und Brüder der jüngeren Mönche in das Kloster kamen oder wenn meine Schulgenossen zu hohen Feiertagen heimzogen in das elterliche Haus, das waren bittere Stunden für mich. Dann wurden meine Augen naß, und an heißer Sehnsucht schwoll mein Herz der Mutter zu, die ich nicht kannte, dem Vater, dessen Namen ich nicht nennen konnte. Hundert Gedanken, süß und dennoch schmerzlich, zogen in solcher Stunde durch meine Seele. Wo sollte meine Sehnsucht die Eltern suchen? Waren sie heimisch in jenem Thal, in dem ich gefunden wurde? Oder saßen sie im fernen Land? Hatte eine böse Hand mich ihnen geraubt oder Mißgeschick und Zufall mich von ihrem Herzen gerissen? Beweinten sie mich als verloren und tot oder hofften sie, ihr Kind im Leben noch einmal wiederzusehen? Trugen sie Weh und Schmerzen um mich oder hatten sie Trost gefunden in der Liebe zu Kindern, die ihnen verblieben waren? Hatte ich Brüder? Oder eine Schwester?“ Matte Röte floß über Eberweins Züge, seine feuchten Augen glänzten, und leise bebte seine Stimme. „Eine Schwester! Das hab’ ich oft gedacht und habe ihr trautes Bild mir vorgemalt: jung und hold, gut und liebenswert.“ Er streckte in tiefer Bewegung die Arme, als könnte er mit Händen greifen, was er sah in seinem Herzen.

Offenen Mundes und mit Augen, aus denen dicke Zähren kollerten, hing Schweiker an seines Herrn Antlitz. Es währte eine Weile, bis Eberwein wieder zu sprechen begann: „Zwanzig Jahre zählt’ ich, da ich als jung geweihter Priester aus dem Kloster zog. Doch eh’ ich hinauswanderte in das ferne Land, trieb es mich zum Eibinsee, zum Fischer Ostalar, der mich gefunden. Wohl war der Himmelsherr mein guter Vater geworden, die Kirche meine treue Mutter . . . doch in einem Winkel meines tiefsten Herzens brannte noch immer die Sehnsucht nach den Meinen. Es war eine helle laue Mondnacht, als ich den öden See erreichte, der zwischen schwarzem Wald und schwindelnd hohen Felsen gebettet liegt. In armseliger Hütte fand ich den alten Fischer. Er schlief und ich mußte ihn wecken. Nun saßen wir in der stillen Nacht, Mond und Sterne zu unseren Häupten, vor uns das schwarze regungslose Wasser. Zitternde Hoffnung in meinem Herzen, stellte ich Frage um Frage. Doch er schüttelte den weißen Kopf und sagte: ‚Laß das Fragen sein, ich kann Dir mehr nicht künden, als was Du lang’ schon weißt.‘ Ich merkte aber wohl an seinem Ton, daß er nicht die Wahrheit sprach. Und als ich mit Fragen nicht nachließ, ging er in die Hütte, brachte mir ein wertloses Stück Geschmeide und sagte: ‚Nimm, das hab’ ich nicht weit von dem Platz gefunden, an dem Du gelegen hast .... ob es Dir gehört oder einem anderen, das weiß ich nicht!‘ Mit nassen Augen starrte ich das stumme Rätsel an. Wenn es doch reden könnte! Ach, Schweiker . . . wohl zu taufend Malen seit jener Stunde hat meine ziellose Sehnsucht jene Worte gesprochen: wenn es doch reden könnte! Ist es mein Eigen? Stammt es aus dem Hause der Meinen? Ich weiß es nicht. Seit jener Stunde aber trag’ ich das Kleinod an meinem Herzen; mag es auch so wertlos sein daß es kein Bettler von der Straße nähme ... meinem Herzen macht es der Glaube teuer, daß es ein Glied der gesprungenen Kette ist, die mich an die Meinen knüpfte.“ Eberwein drückte die Hände auf seine Brust, an welcher er das ungelöste Rätsel seiner Herkunft unter der Kutte verwahrt trug, mit dem Zeichen seiner priesterlichen Weihe, dem Kreuz, zusammen an eine Schnur gebunden.

„Es dämmerte der Morgen, als ich den stillen See verließ. Eine Strecke gab mir der alte Fischer das Geleit, und als ich von ihm scheiden wollte, legte er die Hand auf meine Schulter und sprach: ‚Eines noch muß ich Dir sagen! Was ich dem Knaben allzeit verschwiegen hab’, das wird der Mann, der Du geworden bist, wohl hören können!‘ Ach, Schweiker, erschütternde Kunde war es, die ich vernehmen mußte! Nicht weit von der Stelle, an welcher der alte Fischer das wimmernde Kind auf seine Arme gehoben, hatte er den zerfleischten Leichnam eines Weibes gefunden, das Opfer der hauenden Schweine, deren Zähnen wohl auch das wehrlose Kind verfallen wäre, hätte nicht der Schrei des mutigen Mannes sie verscheucht. Wer war dieses Weib? Meine Mutter? Wie der Tag sich scheidet von der Nacht, so drängte ich diesen grauenvollen Gedanken aus meiner Seele. Wer war dieses Weib?“

„Vielleicht Deine Hüterin, Herr?“ fiel Schweiker mit stammelnden Worten ein, „oder ein fahrendes Weib, das Dich gestohlen hat!“

„So dachte auch ich! Denn in meinem Herzen schrie eine Stimme: Deine Mutter lebt . . . suche, suche! Wohin aber meine Schritte wenden? Ich wußte es nicht. Ziellos wanderte ich im grauen Morgen auf der Straße dahin, Feuer in meinem Herzen, einen Wirbel in meiner Seele. Es ging der Wald zu Ende und Felder kamen. Am Rande des Gehölzes sah ich eine arme Frau, die sich schleppte mit einem schweren Reisigbündel, keuchend und seufzend. Was kümmerte mich das fremde Weib und seine Bürde . . . trug ich nicht selbst auf meinem Herzen eine Last, noch drückender und schwerer? Ich eilte an der Armen vorüber, doch das Bild ihrer Mühsal wollte mich nimmer verlassen. Und quälend erwachte ein Gedanke in mir. Du suchst Deine Heimat, schrie es in meiner Seele, und willst in der Ferne suchen? Wer weiß, ob Dir nicht nahe liegt, was Du suchen gehst, näher, als Du ahnen magst. Wer weiß, ob nicht dieses Weib Dir Kunde geben könnte! Und ist Dir dieses Weib denn wirklich eine Fremde? Kannst Du denn wissen, ob sie nicht zu Deiner Sippe gehört, ob nicht Blut von ihrem Blut in Deinen Adern rinnt? Und Du zogst vorüber an ihr und ließest sie seufzen unter Mühsal und Bürde . . . kehr’ um, kehr’ um! So rief es in mir, und ich eilte zurück, hob die Last der Armen auf meine Schulter und trug ihr das schwere Bündel bis zum Hagthor. Sie hatte nicht Antwort auf meine Fragen und wußte von keinem verlorenen Kind; ihr Dank aber hatte warmen Klang; freundlich sahen ihre Augen mich an, und ich zog meiner Wege, als hätt’ ich Trost empfangen, als wäre die Bürde meines Herzens leichter geworden um gute Pfunde. Und sieh, Schweiker: wie mit diesem armen Weibe, so ist es mir von Stund’ an mit jedem Menschen ergangen, den ich schwanken und seufzen sah unter einer Bürde des Lebens. Hilf’, hilf’, Du hilfst den Deinen – rief immer wieder die Stimme in mir, und ich mußte lieben, die ich leiden sah, und konnte jenen nicht zürnen, die mir Uebles thaten. Oft wallte mir das Blut in heißem Zorn, denn mehr als einmal hab’ ich Undank erfahren, wo ich Wohlthat übte, und Spott empfangen, wo ich Liebe gab – aber je heißer mein Zorn erwachte, so lauter rief die Stimme in mir: Vergieb, es könnte Dein Bruder sein, wider den Du stehen willst in Zorn und Streit!“

„Und nie, Herr, nie hast Du ’was erfahren von den Deinen?“

„Ich weiß auch heute nicht mehr von ihnen als in jener Stunde, in der ich den alten Fischer verließ. Und längst schon hab’ ich das Suchen aufgegeben, meine Sehnsucht wurde stiller von Jahr zu Jahr, denn ich meinte, Gottes Willen zu erkennen. Er hat mich berufen zu seinem Dienst und hat mir die Meinen genommen, um meiner Liebe tausend Brüder und Schwestern zu geben.“

„Alle Menschen? Gelt, Herr? Und keiner soll ausgeschieden sein von Deinem Herzen?“

Eberwein schüttelte den Kopf und wollte sprechen. Da kam Bruder Wampo in das Kirchlein und rief: „Ich bitt’ Dich, guter Herr, komm doch ein lützel, der arme Bub’ verlangt nach Dir. Er hat gemeint, er könnt’ schon wieder laufen . . . und jetzt rinnt ihm das Blut unter dem Leinen heraus.“

Eberwein war aufgesprungen. „Wazemann!“ klang es in aufflammendem Zorn von seinen Lippen. „Ja, Schweiker! Dieser einzige von allen, er und seine Söhne . . . sie sollen geschieden sein von meiner Liebe! Ich will diesem Thal ein treuer Hirte sein . . . wie dürft’ ich die Wölfe lieben, die meine Lämmer schlagen!“

„Recht, Herr, recht hast Du!“ fiel Schweiker ein, während dunkle Röte sein Gesicht übergoß. „Und derselbig’ von ihnen, den sie Henning nennen, der soll aufgehoben sein für meine Fäust’!“ Eberwein hörte diese Worte nicht mehr, er hatte mit Wampo die Klause betreten. Schweiker packte den Hammer, begann seine Arbeit wieder und hämmerte drauf los, als fiele jeder Schlag, mit dem er die hölzernen Nägel in die Balken trieb, auf Hennings Schädel. Dazu redete er mit halblauter Stimme: „Wart’ nur! Ich will Nächstenlieb’ üben, rechte und feste Nächstenlieb’! Aber einer ...“ [392] ein krachender Hammerschlag begleitete dieses Wort, „einer soll ausgenommen sein! Wart’ nur! Lauf mir nur über den Weg! Hui!“ Der Hammer fiel, daß die Balken dröhnten. „Spürst den Hieb? Gelt, der hat ausgegeben? Du wirst mir das Dirndl in Ruh’ lassen, Du!“ Jählings verstummte er in seinem Selbstgespräch. Er blickte scheu um sich und nahm die Arbeit wieder auf, doch schon nach kurzer Weile ließ er den Hammer sinken, starrte vor sich hin und murmelte: „Es ist doch Nächstenlieb’! Nur Nächstenlieb’! Kein Bröselein drüber!“ Er nahm einen Laden auf und schob ihn zwischen die festgenagelten Leisten. „Wie mein Herr seine Mutter, so muß ich ja meinen Vater suchen . . . und wer kann’s denn wissen, es könnt’ ja Blut in ihr sein von meines Vaters Blut . . . weil ich ihr doch so gut sein muß, als wär’ sie meine Schwester!“ Er blies die Backen auf und schüttelte bedenklich den Kopf. Der Gedanke, der ihm da gekommen war, schien ihm nicht zu gefallen. Seufzend trat er zu einem anderen Fenster und begann zu hämmern. „Sie ist in Not gewesen, ich bin ihr beigesprungen, aber jetzt muß alles aus sein! Aus und gar!“ Er schlug und klopfte, daß der Hall das Kirchlein füllte. Doch plötzlich hielt er erschrocken inne – durch das Rauschen des Regens hörte er eine schluchzende Mädchenstimme. Der Hammer flog aus seiner Hand, und mit langem Sprunge gewann er die Thür. Mit verblüfften Augen stand er im strömenden Regen und sah vor der Klause ein häßliches Geschöpf zu Eberweins Füßen liegen, ein Bild des Jammers, schluchzend und Worte stammelnd, die er nur halb zu deuten wußte.

Doch Eberwein schien zu verstehen, was dieser Schmerz ihm sagen wollte, und es mußte böse Kunde sein, die er hörte, denn seine Augen blickten entsetzt, und fahle Blässe deckte seine Züge. In Sorgen eilte Schweiker auf ihn zu. „Herr, was ist Dir?“

„Waldram!“ stammelte Eberwein, riß sich los aus den Armen der Magd und stürzte in die Klause.

Während Schweiker die Schluchzende von der Erde hob, hörte er durch das offene Fenster die bebende Stimme seines Herrn: „Waldram! Was thatest Du in der Ramsau?“

„Was meines Amtes war!“ klang mit zorniger Schärfe die Antwort.

„Wo ist Hiltischalk?“ Schweigen folgte, dann hob sich die Stimme Eberweins: „Steh’ mir Rede, ich frage Dich als Dein Herr!“

„Ich gehorche der Kirche, der Du die Treue brachst, nicht Dir! Du bist mein Herr nicht mehr!“

„Darüber rechten wir ein andermal! So frag’ ich Dich jetzt als Mensch. was ist aus Hiltischalk und seinem Weib geworden? Rede!“

„Ich weiß es nicht! Und was fragst Du mich? Bin ich bestellt, Verdammte zu hüten? Frage bei der Hölle an, der sie verfallen waren!“

„Waldram, Waldram! Und Du, Du nennst Dich einen Priester!“

Dumpfe Stille folgte diesen Worten, verstört und bleich erschien Eberwein in der Thür der Klause, hinter ihm Bruder Wampo mit erschrockenem Gesicht. Eberwein faßte die Hand der weinenden Magd. „Folge mir, Mätzel, komm, wir wollen suchen! Komm nur und weine nicht ... wir werden sie finden!“ Und durch den strömenden Regen zog er die Schluchzende dem Wald entgegen.

„Ja sag’ nur, Bruder,“ stotterte Wampo, „was ist denn geschehen?“

„Ich weiß nicht! Eins aber weiß ich: daß ich meinen guten Herrn nimmer allein laß! Ich geh’ mit ihm, und wär’s durch Feuer und Wasser!“ Mit diesen Worten raffte Schweiker einen Stecken auf und rannte den beiden nach, die schon im Wald verschwunden waren.

Immer tiefer senkte sich das gießende Gewölk und hing über dem Thal wie eine weißgraue Decke, Schneefall mischte sich in den vom kalten Wind gepeitschten Regen, doch die Flocken schmolzen, ehe sie zur Erde fielen. In das Rauschen des Regens tönte das Brausen der geschwellten Bäche und das dumpfe Gepolter der Steine, welche die Fluten trieben.

Mittag war vorüber, als Wicho, heimkehrend von seinem nächtlichen Weg, den Schapbacher Forst verließ und die Halden der Schönau erreichte, das Gewand klebte an seinem Leib, und in dicken Fäden rann das Wasser von ihm nieder. Oft mußte er, seinem Wege folgend, durch schmutzig braune Bäche waten, welche von den Berghängen sich niedergossen, die Felder überschwemmten und mit Geröll die Löcher füllten, aus denen sie das fruchtbare Erdreich losgerissen. Kam der Knecht an einem Hag vorüber, so hörte er das Geschrei der Leute, welche das den Hofraum überflutende Wasser zu stauen und abzuleiten suchten. In einem einzigen Gehöft nur herrschte Stille. Kopfschüttelnd blickte Wicho auf die traurige Stätte, die der halb zerfallene Hag umschloß, und auf den Greis, der über den Trümmern der gestürzten Hütte aus morschen Bohlenstücken ein niederes Dächlein schichtete zu seinem Unterschlupf. Der alte Gobl hatte spüren müssen, daß er noch lebte, es hatte ihm der üble Tag das Sitzen unter dem Apfelbaum verleidet, denn rings um den Baum her stand eine gelbe Lache. Aus den Trümmern seiner Hütte, deren wüster Haufe sich gleich einer Insel über das angesammelte Wasser erhob, hatte Gobl einen Heusack hervorgezogen, hatte ihn zu oberst über die Trümmer gelegt und baute nun über diesem Lager das schützende Dächlein.

„Ja Gobl, was ist denn mit Deinem Haus geschehen?“ rief der Knecht. „Hat es der Bidem geworfen?“

Der Alte blickte über die Schulter zurück, und ein müdes Lachen war seine ganze Antwort. Er riß von dem zerfallenen Hausdach ein großes Stück der faulen Moosdecke los und warf es über die kleine Hütte.

„So red’ doch! Kann ich Dir helfen?“

„Geh’ heim und hilf Dir selber!“ brummte der Greis. „Ich mein’ schier, der heutige Tag bringt schieche Zeiten.“ Er kroch in seinen Schlupf und streckte sich auf den Heusack, grämlich blickte er hinaus in den strömenden Regen und murrte: „Schau’ nur, schau’, ich hätt’ gemeint, mich könnt’ der Tod nimmer jagen von meinem Fleckel, und jetzt hat mich ein lützel Näß’ vertrieben! Schau’ nur, schau’, ich hab’ ja gar schon wieder ein Haus!“

Eine Weile noch stand der Knecht, dann ging er seiner Wege. „Der arme Schlucker!“

Als Wicho den Thalwald erreichte, begann für ihn ein übles Wandern; die Ache war ausgetreten und hatte den ganzen Waldgrund in einen Sumpf verwandelt. Von den Gehöften im Untersteiner Forste scholl dem Knecht ein wirres Geschrei entgegen, und als er die Rodung betrat, sah er ein Häuflein Menschen, erregt durcheinanderkreischend, am seicht überschwemmten Ufer der Ache stehen; er erkannte den Untersteiner mit Weib und Kindern, die Winklerbuben, den Kirngasser und Bärenlochner, den Grünsteiner und ein paar andere Bauern der Schönau. Einige Worte, die er verstehen konnte, machten ihn betroffen, hastig wollte er auf einen Seitenpfad einlenken, doch einer der Winklerbuben kam auf ihn zugelaufen, packte ihn am Arm und zerrte ihn zum Ufer: „Da schau’ her! Die Wazemannsknecht’ sind weniger ’worden um einen! Der Bach hat ihn ausgespieen . . . wie ein Ferch den Brocken, der ihm nicht geschmeckt hat.“

Schweigend, mit finsteren Augen, betrachtete Wicho die angeschwemmte Leiche, welche das Wildwasser übel zugerichtet und halb der Kleider beraubt hatte. Die Leute, welche sie umringten, dachten nicht anders, als daß der Knecht ertrunken wäre; zitternd standen die Kinder, und kreischend jammerte die Bäuerin, doch der Untersteiner rüttelte sie am Arm „Hör’ auf, Weib! Wie kannst denn klagen um einen von denen da droben! Und gar um den da! Am letzten Zinstag hat er mir die Faust ins Gesicht geschlagen! Schau’ den Bach an . . . all’ Jahr’ noch hat er mir ein Trumm von meinem Feld gerissen . . . heut’ aber ist er mir lieb worden, heut’ hat er mir die erste Gutthat erwiesen!“

„So red’ doch nicht so laut!“ stotterte das Weib und suchte den Bauer gegen den Hag zu ziehen.

Aus dem Lärm der anderen schrie der Grünsteiner: „Es müßt’ doch einer hinaufsteigen zu Wazemanns Haus und Botschaft tragen!“

„Da könnt’ sich einer schlechten Dank holen!“ fiel Wicho hastig ein.

„Wohl wohl,“ nickte der Kirngasser, „wenn Du gar so gescheit bist, so geh’ halt selber!“ Aber da schüttelte der Grünsteiner den Kopf und schlich davon.

Lautes Gelächter machte die anderen aufblicken, und Wicho erblaßte, als er den Hanetzer gewahrte, der auf dem Heimweg von der Klause aus dem Wald getreten war. „Wo ist denn der Richtmann?“ lachte er. „Da wär’ wieder ein Stückl Arbeit für ihn!“ Mit dem Fuße stieß er nach der Leiche.

Keiner der anderen erbarmte sich des Toten, und dennoch

[393][394] schalteu sie über diese Roheit. Und was hätte der Richtmann mit dem Ertrunkenen zu schaffen?

„Ertrunken? So? Ich mein’ aber schier: der hat keinen Laut mehr gethan noch eh’ er hat Wasser schlucken müssen . . .“

Mit eisernem Griff umklammerte Wicho den Arm des Schwätzers.

„Ach so? Weißt Du auch schon davon? Und ich soll den Schnabel halten, gelt?“ lachte der Hanetzer. „Aber wenn ich schweigen könnt’, hätt’ er mich ja zum Thing gerufen, der gute Richtmann! Jetzt, ja, jetzt soll ich auf einmal wortfest sein! Meintwegen ... so lang’ ich nicht reden muß!“ Er riß sich los und ging seiner Wege. Die Leute schüttelten die Köpfe und sahen sich mit scheuen Augen an. Einer um den andern schlich davon, und Wicho stand einsam bei der Leiche; er streckte die Hände, als wollte er den Toten wieder zurückschleudern in das Wasser, das ihn ausgeworfen; aber ein Grauen faßte ihn, und den Arm vor die Augen drückend, wandte er sich ab.

Keuchenden Laufes erreichte er die Seelände und hörte von weitem schon die Beilschläge, die aus der Hofreut des Fischerhauses klangen. Der See war über die Ufer getreten und reichte bis zum Thor. Sigenot, Eigel, Kaganhart und der alte Senn schlugen neben dem Lugaus die Pfähle, um in doppelter Wand den Hag zu erhöhen; der Regen störte sie nicht bei der Arbeit. Unter dem vorspringenden Hausdach saß Hilmtrud und entblätterte die Buchenruten für das Flechtwerk.

Als Sigenot den Knecht erblickte, sprang er vom Lugaus nieder und riß das Hagthor auf. Wicho nickte nur einen stummen Gruß und schöpfte Atem. Eigel und Kaganhart wollten die Arbeit verlassen, doch Sigenot winkte ihnen zu, daß sie bleiben möchten. „Wie seid Ihr hinaufgekommen?“ fragte er leise.

„Nicht gut, nicht schlecht. Es war ein schiecher Weg durch Nacht und Schnee. Und unter dem Eismann hat der Bidem eine Fragel[1] aufgerissen, klafterbreit ... wir haben sie weit umgehen müssen. Deiner Schwester ist das Steigen hart geworden, aber der Ruedlieb hat sie gestützt und gehoben in rechter Lieb’, und alleweil’ noch, in Not und Müh’, hat sie ihm zugelacht.“

Sigenot atmete auf. „Sie ist in treuer Hut! Wüßt’ ich nur auch die Mutter an sicherem Platz, so hätt’ ich keine Sorg’ mehr. Aber sie will ihren Herd nicht lassen . . .“ seine Blicke suchten das Kreuz, „und will kein rechtes Vertrauen haben zu dem guten starken Helfer.“ Er legte die Hand auf die Schulter des Knechtes. „Den heutigen Nachtweg will ich Dir vergelten. Laß uns festhalten am guten Recht der Klosterleut’ . . . und kehrt die Ruh’ wieder ein, so sollst Du ein freier Mann sein, und ich selber bau’ Dir das Haus, in dem Du sitzen sollst am eigenen Herd.“

Eine brennende Röte flog über das Gesicht des Knechtes, und seine Augen leuchteten; doch er schüttelte den Kopf. „Ich bleib’ bei Dir! Und fortjagen wirst mich nicht!“

Sigenot lächelte. „Wir reden noch drüber, mein’ ich. Jetzt geh’ in Deine Kammer, leg’ trockenes Häs an und laß Dir die Ruh’ gut schmecken!“

„Ruh’, Herr? Ein andermal, aber heut’ nimmer. Blut lauft um, und das Wasser hat einen Schrei wider uns gethan!“ Mit hastigem Flüstern erzählte Wicho, was er im Untersteiner Forst gesehen und gehört.

Sigenot nickte vor sich hin. „Heut’ oder morgen . . . Blut will sein Recht haben! Die Red’, die der Hanetzer gethan, wird umgehen und wachsen, bis ihr Hall hineinschreit in Wazemanns Fenster.“ Mit ernsten Augen blickte er durch den grauen Regen empor zur Höhe der Falkenwand und faßte den Griff des Messers. „Schließ’ hinter mir das Thor, Wicho, ich hol’ die Richtmannsleut’ in meinen Hag!“ Wie er war, ohne Mantel und Kappe, nur mit dem Messer bewaffnet, verließ er die Hofreut.

Als Wicho zum Lugaus kam, umdrängten ihn die Männer in Neugier und Sorge. Er berichtete, was geschehen; der alte Senn brummte ein paar Worte in seinen Bart, Kaganhart stand mit offenem Mund und scheuen Augen, Eigel aber griff zur Arbeit und lachte wie ein junger Bursch, dem der Vater sagt: „Schaff’, Bub’, und bist Du fertig, so geh’ zum Tanz!“ Wicho streifte mit beiden Händen die Nässe von seinem Gewand und faßte Sigenots Beil. Dumpf klangen im Rauschen des Regens die wuchtigen Schläge, mit denen die Männer die schweren Pfähle in den Grund trieben.

Nach einer Weile verließ Kaganhart den Lugaus; er that, als müßte er seinem Weib bei der Arbeit helfen. Aber Hilmtrud sah ihn verwundert an. „Geh’ weiter und schaff’,“ sagte sie, „ich werd’ mit den Ruten schon selber fertig.“ Er schüttelte den Kopf, griff nach einem Ast, und während er die Blätter abstreifte, flüsterte er: „Trudli! Da wird uns der Boden heiß unter den Füßen. Ich mein’, auf ebenem Feld wär’ bald ein besseres Weilen als unter dem Dach da!“

Sie gab keine Antwort, nur ihre funkelnden Augen glitten an ihm auf und nieder; doch als er Wichos Botschaft wiederholte, sprang sie auf und ballte die Fäuste. „Recht so! Geht’s endlich an ein Raiten! Lieber heut’ als morgen!“

„Aber Weib, Weib!“ stotterte er und suchte sie niederzudrücken auf die Hausbank. „So nimm doch Verstand an und laß Dir sagen . . .“

Sie schüttelte ihn von sich ab. „Bist Du auch noch ein Mannsbild? Du? So geh’ doch hinein zum Feuer, Büebli, und koch’ Dir ein Mus ... ich such’ mir derweil einen Prügel aus für den da droben, der soll ihm heiß machen, heißer, als mir gewesen, wie mein Haus in Glut gefallen ist!“ Mit ungestümen Händen wühlte sie in dem Haufen der Aeste und zog einen knorrigen Strunk hervor.

Seufzend kratzte sich Kaganhart hinter den Ohren und schlich zum Lugaus zurück. Unwillig griff er bei der Arbeit zu, und immer glitten seine furchtsamen Augen hinaus zum Falkenstein.

Wie ein grauer Schleier hing der Regen vor Wazemanns Haus. Im Burghof ließ sich kein Laut vernehmen; das Geflügel saß unter den Vorsprüngen der Stalldächer, die Hunde lagen in ihren Hütten, ein Pfau hatte sich in die Vorhalle geflüchtet und putzte die nassen Federn. Nur die Raubtiere, die im Stangenkäfig dem Regen schutzlos preisgegeben waren, trabten in ihrem Verließ auf und nieder, schüttelten die triefenden Felle und knurrten.

Rimiger, der mit Otloh aus der Falkenkammer trat, spähte durch den Regen empor nach den umnebelten Berghöhen. „Willst Du mit?“ fragte er.

„Wohin?“

„Ich steig’ zu Berg. Ich kann’s nimmer mit ansehen, wie der Vater sitzt mit langem Gesicht und Fliegen fangt, statt daß er Fäust’ macht und dreinschlagt.“

„Ich kann’s ihm nicht verdenken,“ meinte Otloh, und seine Stimme hatte scheuen Klang. „Wider einen Heiligen, der geschlossene Thüren aufblast und durch Mauern geht, ist ein übles Streiten.“

Rimiger lachte. „Ich mein’, ich kenn’ den Heiligen, der die Vögel hat fliegen lassen.“

Erschrocken blickte Otloh den Bruder an. „Rimiger!“

„Schweig’! Ich red’ nicht weiter. Ich will unter unserem Dach keinen Streit wecken, von dem ich nicht weiß, welch ein End’ er nimmt. Ich steig’ zu Berg . . . so hab’ ich den Aerger los und muß den Vater nicht sehen, wie er im Teig sitzt! Willst Du mit?“

„Kennst Du des Vaters Spruch nicht: Naß Gejaid hat lützel Freud’?“

„Schau’ hinauf, es lichtet in der Höh’! Droben muß Schnee liegen ... der treibt die guten Böck’ aus dem Gewänd’. Ich mein’, wir werfen ein paar.“

„Meinethalben, so geh’ ich mit.“

Sie suchten ihre Kammer, und eine Weile später verließen sie, um gegen den König Eismann aufzusteigen, durch die hintere Mauerpforte den Burghof, in dicke Kotzen gehüllt, die Bogen und Federeisen in ledernen Scheiden verwahrt. Als der Knecht, der die Pforte geöffnet, hinter ihnen die schwere Thüre zuwarf, erschienen, wie von diesem Lärm gerufen, Henning und Eilbert in der Vorhalle.

„Ist der Knecht heimgekommen?“ rief Henning mit halblauter Stimme über die Freitreppe herunter.

Der Gefragte schüttelte den Kopf und sagte, daß die Brüder zu Berg gestiegen wären. Henning nagte an seinem Schnurrbart und ballte die Fäuste. „Ich kann mir anderes nimmer denken ... er hat zu viel gewagt und ist dem Fischer in die Händ’ gefallen.“

„Dann ist er Fischfutter worden!“ lachte Eilbert.

„Da hilft kein Schweigen mehr, jetzt müssen wir es dem Vater sagen.“

Eilbert zuckte die Achseln. „Mit dem ist heut’ ein schlechtes Reden, ich verbrenn’ mir das Maul nicht.“ Und gähnend trat er ins Haus.

Wie grauer Dunst füllte das Zwielicht des Regentages die [395] Herrenstube. Ueberall lag Gerät umher, als hätt’ es eine zornige Hand durcheinander geworfen, und auf dem Spanbett waren die Polster und Decken zerknüllt. Bei einem der Fenster saß Herr Waze mit aufgestütztem Arm, das blaurote Gesicht auf die Fäuste gestützt, ins Leere stierend. Neben dem Sessel stand eine zinnerne Kanne auf dem Boden, dicke Mettropfen hingen an Wazes grauem Bart, und sein verwüstetes Gewand war übel anzusehen.

Henning trat auf ihn zu. „Vater . . .“

„Ruh’ will ich haben!“ schrie Herr Waze und sprang auf; dabei stieß er die Kanne um, daß der Met über die Dielen rann. Zornig schleuderte er sie mit dem Fuß von sich, durchmaß die Stube und warf sich auf das Spanbett. Eilbert, der hinter dem Ofen saß, lachte vor sich hin, und Henning stand unschlüssig, was er thun sollte. Nach einer Weile ging er zum Bett, packte seinen Vater am Arm und rief, als hätte er einen Tauben vor sich: „Hör’ oder hör’ nicht . . . aber sagen muß ich Dir’s: der Fischer hat uns einen Knecht geworfen!“

Da schoß Herr Waze in die Höhe, als wäre Feuer auf seinem Lager, und in wilder Freude schrie er: „Bub’, das ist gute Botschaft! Mag der Knecht hin sein ... aber jetzt hab’ ich doch einen, an dem ich meine Gall’ auslassen kann! Wart’, Fischer, wart’! Ich will mir Sühn’ holen für meinen Knecht! Das ist Recht und Gesetz, da kann sich auch der Pfaff und sein Heiliger nicht dagegen stellen . . . das ist Recht und Gesetz, daß ich Buß’ verlang’ für meinen Knecht! Den Blutbann über das Fischerhaus! Red’, Bub’, red’ – wie war’s mit dem Knecht?“ Seine Freude erhielt einen Dämpfer, als er hörte, was Henning zu sagen wußte. Aber seine Lebensgeister waren aufgerüttelt; das bekam als erster Henning zu fühlen über den die Schimpfworte niedergingen wie draußen über das Dach der Regen. Dann kam Eilbert an die Reihe, welchem Henning die Schuld gab, daß der Vater nicht am Morgen schon von der Sache erfahren hätte. „Hätt’ ich’s am Morgen gehört, so hätt’ ich jetzt schon den Beweis in meiner Hand!“ schrie Herr Waze, daß die Thüren zitterten vom Hall seiner Stimme. „Aber ich muß ihn habeu, noch eh’ der Tag vergeht! Rimiger! Wo ist Rimiger? Her mit ihm!“ Als er hörte, daß Rimiger mit Otloh zur Jagd gezogen wäre, schlug er in schäumendem Zorn die Fäuste auf den Tisch. „Der einzig’, auf den ich mich verlassen kann! Und der lauft davon, jetzt, wo ich ihn brauch’! Jahr aus und ein liegt mir das ganze Rudel an der Schüssel . . . und brauch’ ich einen, so geht der Gauch seine eigenen Weg’!“

Weder Henning noch Eilbert noch einer der drei anderen Brüder, die das Geschrei aus der Kammer gerufen hatte, wagte ein Wort zu erwidern. Herr Waze, dem der Atem ausgegangen, warf sich auf einen Stuhl und schob die Fäuste über den Tisch. Mit heiseren Lauten sprach er vor sich hin: „Der Knecht ist weg und abgethan, sonst wär’ er heimgekehrt! Wer hat ihn geworfen? Wer sonst als der Fischer? Er muß es gethan haben, er muß! Ich will ihn haben! Ich will! Aber ich muß den Rechtweg gehen ... ich spür’ eine Faust im Genick, die keiner sieht!“ Schwer atmend schielte er nach dem Kreuz, das an der Mauer hing. Lange schwieg er. Endlich erhob er sich, schnallte den Ledergurt an seiner Hüfte fester, riß einen Wildfänger von der Wand und schob ihn in das Gehäng des Gürtels. „Henning!“

„Ja, Vater.“

„Nimm zwei Knecht’ und zieh’ gegen den Untersteiner Forst. Eilbert und Gerold . . . gegen die Grünsteiner Halden. Sindel mit Hartwig und einem Knecht . . . gegen die Schönau. Haltet Umfrag’ nach dem verlorenen Mann, und findet ihr einen, der nur ein einzig Wort wider den Fischer zu reden weiß, so schafft mir den Zeugen her in mein Haus! Bei dem Fischer halt’ ich selber Anfrag’. Also weiter!“

Die Brüder verließen die Stube. Sindel, der als letzter ging, hörte noch die Frage: „Wo ist Recka?“

„Ich weiß’ nicht!“

Herr Waze ging auf Reckas Kammer zu und wollte eintreten; doch von innen war der Riegel vorgeschoben. „Mach’ auf!“ schrie er und stieß mit dem Fuß an die Thüre. Recka öffnete. Mit einem Antlitz, fast so bleich wie das weiße Gewand, das sie trug, stand sie auf der Schwelle und sah den Vater an.

„Was sperrst Du Dich ein vor mir?“

„Nicht vor Dir! Vor jedem! Ich will allein sein, wenn ich Heimgart halt’ mit meiner Mutter.“

Zornig lachte Herr Waze; doch sein Lachen erstickte, als er in Reckas Hand den zerbrochenen Beinreif sah, den er erkannte, obwohl er ihn nicht mehr gesehen hatte seit Frau Frideruns letzten Tagen. Er wich zurück, und fahle Blässe rann über sein Gesicht. „Wie kommst Du zu dem verwünschten Knochen?“

„Ich hab’ gekramt in meiner Mutter Geschmeid’ und hab’ wieder sinnen müssen, warum meine Mutter wohl geweint hat, so oft ich das Bein in ihrer Hand gesehen hab’.“

„Das ist kein Kram für Dich, her damit!“ keuchte Herr Waze und streckte die Hand.

Mit gefurchten Brauen trat Recka zurück. „Du bist mein Vater! Nimm mir, was ich hab’ von Dir, und wär’s das Leben! Doch was ich hab’ von meiner Mutter, das halt’ ich!“ Sie legte die Hand mit dem Bein an ihre Brust.

Wazes Lippen verzerrten sich, und mit funkelnden Augen maß er die Tochter; doch er konnte ihren Blick nicht ertragen und wandte sich wortlos ab. Die Thüre schloß sich, und er hörte den Riegel klirren, während er der Vorhalle zuschritt. Vor der Schwelle blieb er zögernd stehen und murmelte: „Ich sollt’ nicht gehen heut’ . . . ich hab’ das Bein vor meinem Weg gesehen!“ Da hörte er das Wiehern und den Hufschlag seines Pferdes, das ein Knecht vor die Freitreppe führte. Er schüttelte sich und wischte mit der Hand über die Stirne. Der Wind peitschte ihm den Regen ins Gesicht, als er über die Stufen niederstieg, auf denen das Wasser rann.

Die Brüder hatten den Burghof schon verlassen. Als sie über den in einen Bach verwandelten Reitweg niederstiegen, hörten sie von der Seelände schreiende Stimmen und Rindergebrüll. „Sein Vieh ist von den Alben heimgekehrt,“ lachte Henning, „zu guter Zeit für uns! Er soll für den Knecht ein Wehrgeld zahlen, das ihn mehr noch kostet als den letzten Kuhschweif!“

Unweit der Achenbrücke trennten sich die Brüder. Henning folgte mit den beiden Knechten dem Lauf des Wassers . . .

Um die gleiche Zeit stand Sigenot in der Stube des Richtmanns, um ihn her das Gesinde, die beiden Mägde bleich und zitternd, die vier Knechte mit ernsten Gesichtern. Sie hatten erfahren, was in der Nacht geschehen war und daß dem Haus ihres Herrn der Blutbann drohe. Sorgende Furcht hatte sie befallen, doch Sigenots Anblick und seine Ruhe gab ihnen Hoffnung und Zuversicht, und willig legten sie die Hände zum Treugelöbnis in seine Rechte. Rasch vollzog sich alle nötige Arbeit. Von den Vorräten, die sich im Hause fanden, wurden zwei Kraxen beladen, welche die Mägde tragen sollten; denn Sigenot meinte: „Wir Männerleut’ brauchen freie Händ’ auf dem heutigen Weg.“ Die paar Stücklein Vieh, welche in Heimweide standen, um den Bedarf an Milch für das Haus zu decken, wurden im nachbarlichen Gehöft des Köppeleckers untergebracht und sollten nach Einbruch der Dunkelheit zum Fischerhaus getrieben werden. Der heimkehrenden Almenherde des Richtmanns war Sigenot auf dem Weg begegnet und hatte sie nach seinem Hag gewiesen. An Haus ünd Ställen wurden alle Thüren vernagelt und verpflöckt, dann nahmen die Mägde die Kraxen auf, die Knechte verteilten unter sich, was sie im Haus an Waffen und Aexten gefunden, und so verließen sie die Hofreut. Sie sprachen kein Wort, aber der zottige Hund, der ihnen voransprang, bellte lustig – er war der einzige, dem der Auszug Freude machte. Sigenot schloß von innen das Thor, legte die Sperrbalken ein und schwang sich auf den Hag. Eh’ er niedersprang, glitten seine Augen über das stille Gehöft. „Der starke Herr soll Dich schützen, Du verlassener Herd, und soll Dich wahren für Deine Leut’ und meine gute Schwester!“

Unter strömendem Regen wanderten sie über die sumpfigen Aecker. Als sie am Hag des Köppeleckers vorüberkamen, huschte der Bauer aus dem Thor und flüsterte dem Fischer zu: „Such’ anderen Weg! Die Wazemannsleut’ gehen um in der Schönau . . . beim Waldhauser sind sie gewesen, und zuletzt hab’ ich sie beim Hag der Hanetzerbuben gesehen.“

Sigenot nickte vor sich hin, als käme ihm diese Botschaft nicht unerwartet, und nahm den Weg mit seinen Leuten thalwärts gegen die Ache. So hatte er wohl die Begegnung mit Sindel und Hartwig vermieden, welche in der Schönau nach dem Vermißten forschten; doch im Thal der Ache traf er mit Henning zusammen, dessen beide Knechte die von einer Kotze bedeckte Leiche auf den Speerhölzern getragen brachten, bis über die Knöchel in dem gelben Wasser watend, das die Ache über ihre Ufer goß.

Deutschlands jüngste Stadt.

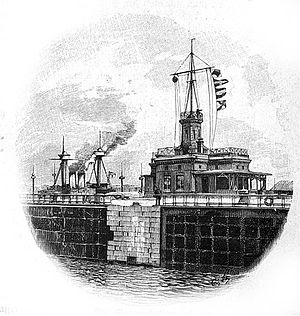

Der 17. Juni ist der fünfundzwanzigste Jahrestag der Eröffnung des ersten deutschen Kriegshafens und der damit verbundenen Taufe der jüngsten Stadt Deutschlands – der Taufe von Wilhelmshaven. Die Notwendigkeit, einen befestigten Hafen an der heimischen Küste anzulegen, konnte nach der 1848 erfolgten Gründung der preußischen Marine nicht mehr von der Hand gewiesen werden. In richtiger Erkenntnis, von welcher Wichtigkeit der Besitz einer Seemacht für ein meerbespültes Land sei, hatte Kaiser Wilhelms I. Bruder Prinz Adalbert des Großen Kurfürsten Pläne wieder aufgenommen und sich die Schaffung einer preußischen Flotte zur Aufgabe gemacht. Auch für den nötigen Hafen sorgte der Prinz, indem er das Augenmerk seines königlichen Bruders auf das schon von Napoleon I. in seiner strategischen Bedeutung erkannte Gebiet der Jade hinlenkte. Dies in der Nähe des oldenburgischen Dorfes Heppens an der Westküste des Jadebusens gelegene Gelände trat Oldenburg am 20. Juli 1853 für 1½ Millionen Mark an Preußen behufs Erbauung eines Kriegshafens ab. Nach Ausarbeitung der Pläne begann der einer besonderen Kommission übertragene Bau des Hafens unter unsäglichen Mühen und Schwierigkeiten. Weder eine Eisenbahn noch eine ordentliche Straße verband das unwirtliche, nur 4 ärmliche Bauerngehöfte tragende Gebiet mit dem Hinterland. In aller Eile gezimmerte Baracken mußten den massenweise aus allen Gauen Deutschlands zu strömenden Arbeitern die notdürftigste Unterkunft bieten, während die Beamten nur mit Mühe und unter Verzicht auf jede Bequemlichkeit in dem für Bureauzwecke errichteten sogenannten „Kommissionshaus“ Aufnahme finden konnten und gezwungen waren, unter Entbehrungen aller Art ihren keineswegs leichten Auftrag zu erfüllen. Wege gab es anfangs nicht. In hohen Wasserstiefeln bis über die Knie im Schlamme watend, legten die wackeren Pioniere den Weg zur Baugrube zurück, und nicht selten geschah es, daß das Sumpffieber unter ihnen seine Opfer forderte. Dazu war die Beschaffenheit der aus allen vier Richtungen der Windrose zusammengewürfelten, vom schnellen Erwerb angelockten Arbeiter nicht die beste, so daß die in der Entstehung begriffene Marinekolonie sich anfangs allerlei boshafte Bemerkungen gefallen lassen mußte.

Im Jahre 1859 konnte die vom preußischen Staat nach dem Hafengebiet erbaute Straße Sande-Heppens dem Verkehr übergeben werden. An ihr wuchsen unweit der Hafengruben die ersten Ansiedlungen aus dem Boden, und so entstand die heutige Bismarckstraße. Der Segen einer Eisenbahnverbindung wurde der jungen Kolonie erst im Herbst 1867 zu teil. Inzwischen hatte auch der Fiskus, zunächst um seinen Beamten Wohnstätten zu schaffen, das südlich der zukünftigen Werftanlagen liegende Gebiet zur Bebauung in Aussicht genommen und einen regelrechten Plan ausgearbeitet, nach welchem wenigstens die Anfänge des heutigen Stadtteils Wilhelmshaven angelegt wurden. Behufs Bekämpfung des Fiebers mußte auf luftige und hochliegende Räume Bedacht genommen werden. Dazu war eine bedeutende Erhöhung des Geländes erforderlich, zu welcher das nahe Jeverland in täglich 10 Sandzügen den nötigen Boden hergab.

Endlich im Frühjahr 1869 war das Riesenwerk vollbracht, das noch heute die Bewunderung und das Staunen der Besucher hervorruft. Die deutsche Nordseeküste hatte einen den Anforderungen der Neuzeit entsprechenden Kriegshafen. Die feierliche Einweihung erfolgte am 17. Juni 1869 in Gegenwart des Königs Wilhelm, der bei diesem Anlaß dem Hafen und der werdenden Stadt seinen Namen verlieh. Am Nachmittag wohnte der königliche Taufpate der Grundsteinlegung zur Garnisonkirche (Elisabethkirche) bei.

Die junge Gemeinde wuchs zusehends heran, gleichen Schritt haltend mit den gewaltig sich entwickelnden Marineanstalten aller Art. Handel und Verkehr begannen sich zu regen, und bald machte sich das Bedürfnis nach einem Handelshafen geltend. Der Reichstag bewilligte auch hierfür die Mittel, und nun begannen aufs neue die Kämpfe der Wasserbaumeister mit den schwierigen Stromverhältnissen und den Unbilden des Klimas, wenn auch unter weit günstigeren Umständen als bei der ersten Anlage. Der Bau des zweiten Hafens wurde unter Leitung des Baurats Rechtern so eifrig gefördert, daß am 13. November 1886 in Gegenwart des damaligen Chefs der Admiralität General v. Caprivi die Eröffnung vorgenommen werden konnte. Die überaus schnelle Ausdehnung der kaiserlichen Marine ist indessen die Veranlassung geworden, daß auch dieser zweite Hafen, dessen Signal-, bezw. Flaggenstation wir unsern Lesern im Bilde vorführen, fast ausschließlich für die Zwecke der Kriegsmarine benutzt wird.

Die innere Entwicklung der Stadt hat sich naturgemäß dem Fortschreiten der Marineanlagen anpassen müssen. Von einer Verwaltung im heutigen Sinne konnte in den ersten Jahren [397] so gut wie keine Rede sein. Die wenig umfangreichen Verwaltungsgeschäfte der Kolonie versah das Admiralitätskommissariat für das Jadegebiet, eine eigens für die Zeit des Hafenbaus geschaffene Behörde. Bezüglich der kirchlichen und Schulangelegenheiten waren die ersten Ansiedler auf die Nachbardörfer angewiesen. Postwesen und Justizpflege wurden von dem nahen Kiebitzstädtchen Jever aus besorgt.

Erst am 1. April 1873 erhielt Wilhelmshaven nach Einverleibung der an die Stadt grenzenden oldenburgischen Vorstädte „Elsaß“ und „Lothringen“ städtische Verfassung. Ein im wesentlichen der hannoverschen Städteordnung folgendes Verfassungsstatut dient als Richtschnur für die städtische Verwaltung, die aus dem Bürgermeister und vier Ratsherren besteht, denen sich wiederum zwölf Bürgervorsteher zugesellen. Die Stadt wurde dem Amt(Kreis) Wittmund bezw. dem Regierungsbezirk Aurich zugeteilt.

Heute hat die jüngste Stadt Deutschlands gar viele ihrer älteren Nachbarinnen um ein Bedeutendes überflügelt. Wer jetzt Wilhelmshaven betritt, glaubt sich in eine Großstadt versetzt. Durch die breiten, sauberen, geradlinigen Straßen, denen im Sommer saftiggrüne Alleen kühlenden Schatten spenden, flutet fast unablässig ein ansehnlicher Menschenstrom, der sich bald in die reich ausgestatteten Läden der Roonstraße, bald in die hübschen, in schmucke Gärten gebetteten Landhäuser der Adalbertstraße, bald auch in die drei oldenburgischen Arbeitervororte Bant, Heppens und Neuende ergießt. Mit diesen darf Wilhelmshaven, das heute über 20000 Seelen zählt, seine Einwohnerzahl auf beinahe 50000 beziffern. Das Herz der Stadt bildet die nach Osten mit dem Jadebusen in Verbindung stehende Werft, mit ihren großartigen Schwimm- und Trockendocks und ihren zahllosen Werkstätten. Im Westen breitet sich vor der Werft der schönste Schmuckplatz aus, der Friedrich Wilhelmsplatz, umsäumt von einem Kranze stattlicher Bauten: dem Amtsgericht, dem Landratsamt, dem Gasthof zur Burg Hohenzollern, dem Gymnasium, der Elisabethkirche, der Ratsapotheke, dem Postgebäude und daran anstoßend weiter zurück dem erst vor Jahresfrist bezogenen, stilvollen Rathaus. Nach Norden öffnet sich der Platz zur vornehmsten Straße, der Adalbertstraße, mit dem Denkmal des Prinzen Adalbert am Eingang und dem Stationschefgebäude (Kommandantur) im Hintergrund. Jenseit des letzteren dehnt sich der weite, gleichfalls vom Staat für seine Offiziere und Beamten geschaffene, jetzt aber allgemein zugängliche Park nebst Wasserturm. Der letztere liefert das Wasser für die staatliche Leitung, deren Mitbenutzung den Bürgern im Frieden gegen ein geringes Entgelt gestattet wird. Zwischen Park und Hafen ziehen der Werft entlang zwei Straßenzüge, die lediglich aus staatlichen Arbeiter- oder Beamtenhäusern bestehen. Vier bis zwölf Familien wohnen hier vereint in freundlichen, sauberen, alle Bequemlichkeiten gewährenden billigen Räumen. In der Verlängerung der beiden Straßen nach dem Hafen zu ragen die Kasernen für die Matrosendivision, und vor ihr die sogenannte „Tausend-Mann-Kaserne“, in welcher die Matrosenartillerie und das Seebataillon untergebracht sind, aus dem Häusermeer empor. Jenseit der Werft, zwischen dieser und der Jade, ist der Stadtteil Wilhelmshaven nach den Plänen der Admiralität erbaut.

Hier finden sich hervorragende Prachtbauten, die jeder Großstadt zur Zierde gereichen würden. In den Nebenstraßen begegnet man wieder staatlichen Bauten. Trotz der regen Bauthätigkeit der letzten Jahre übertreffen diese noch immer an Zahl die Privatbauten. Nach Westen wird die Stadt durch die früher oldenburgischen Viertel „Elsaß“ und „Lothringen“ abgegrenzt, die beide unmittelbar und ohne äußerlich erkennbare Grenze in das zum größten Teil aus staatlichen Arbeiter-Einfamilienhäusern bestehende oldenburgische Dorf Bant mit 9000 Seelen übergehen. Auch nach Norden berührt die oldenburgische Landesgrenze das Weichbild Wilhelmshavens. Dieses zählt heute zu den gesündesten und saubersten Städten im Deutschen Reich, und man [398] sollte es nicht für möglich halten, daß das alles in dem überaus kurzen Zeitraum eines einzigen Vierteljahrhunderts aus trostlos ödem Sumpf und Sand erstanden ist. Die Gründung und das Wachstum von Deutschlands jüngster Stadt ist ein Werk von zielbewußter Kühnheit und zugleich ein Beispiel von zäher Ausdauer unter unerhörten Schwierigkeiten, ein Beispiel, welches wohl verdient, vom deutschen Volke im Gedächtnis behalten zu werden.

Ein Sonntagskind.

Im Süden der Steiermark, unweit von Kroatien, liegt ein Kurort, der

heißt Rohitsch-Sauerbrunn, oder, wie ihn Sanitätsrat Dr. Hoisel

gern nennen hört, das „steirische Karlsbad“. Dort stand vor 25 Jahren

noch kein Theater und heute steht gleichfalls noch keins dort. Aber wie heute

gaben schon vor 25 Jahren wandernde Truppen im Kursaal ihre Vorstellungen –

zur Kurzweil eines „hohen Adels und der übrigen Kurgäste“.

In Graz, der steirischen Hauptstadt, lebte vor einem Vierteljahrhundert ein junger Schlossergeselle. Den überkam die Lust zum Theater. Ratbdem er auf einer Liebhaberbühne Blut geleckt hatte, war seine Begierde nicht mehr zu stillen. So verließ er denn eines Tages Hammer und Ambos und wanderte südwärts. In Rohitsch-Sauerbrunn, dem steirischen Karlsbad, durfte er sich schon Berufsschauspieler nennen. Dort las er – am 12. Juni 1869 – mit stiller Seligkeit seinen Namen zum erstenmal auf einem wirklichen Theaterzettel. Dieser Name hieß Alexander Girardi.

Der nächste Sommer fand den jungen Komiker schon im richtigen, im „böhmischen“ Karlsbad, und nach kurzem Aufenthalte in Salzburg und Ischl wurde er im Jahre 1871 für das damalige Strampfertheater in Wien angeworben. Josephine Gallmeyer, Felix Schweighofer und Alexander Girardi wirkten nun hier als ein lustiges Kleeblatt; aber während sich Schweighofer seine Erfolge von jeher durch bewußte künstlerische Arbeit verdient hat, brauchten die Gallmeyer und Girardi nur zu kommen und gesehen zu werden, um zu siegen. Die geniale „Pepi“ hat sich von ihren Erfolgen völlig berauschen lassen. Mit tollem Uebermut ist sie lachend durchs Leben getanzt, gleichsam der Welt die Zunge heraussteckend – Girardi besitzt ein Bild von ihr in dieser Stellung – und sie hat es so lange getrieben in ihrem genialischen Leichtsinn, bis sie tragisch zu Grunde ging. Der lustige „Xandl“ hingegen hat den Bogen nie zu straff gespannt, ist einfach geblieben in seinen Sitten, hat seine Vergangenheit als Schlosserlehrling niemals verleugnet; ohne sich damit zu brüsten, war er stets hilfreich gegen arme Freunde, stets dankbar gegen seine Gönner, hat seine Pflichten als Sohn, als Bürger und als Künstler allezeit erfüllt, hat mit der Volksgunnst nie gespielt und hat sie deshalb nicht verscherzt.

Seit zwanzig Jahren gehört Alexander Girardi dem „Theater an der Wien“ als Mitglied an, seit zwanzig Jahren verbürgt sein Name auf dem Zettel ein gut besuchtes Haus. Seit mehr als zwanzig Jahren ist Girardi ein Liebling der Wiener; seit jeher ist er ein Sonntagskind. Und wenn er anfangs etwa nur als stimmbegabter Spaßmacher gelten durfte, gebührt ihm heute als einem echten, wahrhaftigen Künstler unsere Bewunderung.

Als ich vor etwa zwölf Jahren Girardi kennenlernte, bewohnte er mit seinem alten Mütterchen ein paar niedrige, schmucklose Zimmer in einem Wiener Vorstadtgasthofe. Erst als er nach dem Abgange des Direktors Steiner selbst in die Leitung des „Theaters an der Wien“ berufen wurde – eine Würde, die er sehr bald darauf als lästige Bürde wieder von sich warf – bezog er eine großstädtische Wohnung. Und heute, nachdem er sich die berühmte Schauspielerin Odilon zur Gattin erwählt, bewohnt Girardi ein Künstlerheim, wie es reizender kaum gedacht werden kann. An den Wänden seines Arbeitszimmers hängen, dicht gedrängt, Maskenbilder der Komiker Nestroy, Scholz und Beckmann in ihren hervorragenden Charakteren. Und die Bildnisse berühmter Tragöden unserer Zeit mit ihren Widmungen beweisen, daß diese den heiteren Berufsgenossen voll zu schätzen wissen. Der Wiener Lustspieldichter Eduard v. Bauernfeld schrieb unserem Künstler mit zitternder Hand das Verslein:

„Ein guter Komiker ist rar,

So ein Charakteristiker nun gar!“

Noch andere Ritter vom Geiste sind in Girardis Bildergalerie vertreten: zahlreiche Schriftsteller und Tondichter, deren Werken er zum Siege verholfen hat, von Rubinstein finden wir ein karikiertes Bildnis mit eigenhändiger Widmung. Eine andere Karikatur erregt besondere Aufmerksamkeit; sie entstammt der Meisterhand des Walzerkönigs Johann Strauß.

Aber in so viel heitere Erinnerungen mischen sich auch wehmütige. Solche werden vor allem wachgerufen durch ein Reliefbild von Girardis Mutter, bei dessen Anblick der Künstler Trost in dem Gedanken schöpfen mag, daß er bis ans Ende alles gethan hat, was in seinen Kräften stand, um der guten alten Frau das Leben zu verschönern. Wehmütige Erinnerungen knüpfen sich auch an die Reliquien von Ferdinand Raimund und an ein Bildnis des Komikers Matras, das dieser seiner Freundin Gallmeyer zum Geschenk machte, als sein Geist schon umnachtet war. Eine der besten Rollen des verewigten Matras war der Schuster Weigel in dem Volksstück „Mein Leopold“ – ein Charakter, den seither auch Girardi meisterhaft dargestellt hat – und ergreifend wußte Matras das kleine Couplet vorzutragen mit dem Refrain „So einfach und bescheiden!“ Dessen gedachte nun der Arme, als er, des Verstandes beraubt, sich mühte, eine Widmung auf sein Bild zu schreiben. In stolpernder Schrift, mit mehrfacher Verbesserung finden wir ein paar gänzlich sinnlose Zeilen hingekritzelt, dann aber zum Schluß: „So einfach und bescheid . . .“

Mitten im Worte bricht die Widmung ab.

Es scheint mir bezeichnend für Girardis menschliche Eigenart, daß er neben zahllosen Zeichen seiner Triumphe auch einem solchen Memento in seinem Arbeitszimmer Platz gewährt: einer Mahnung, über die glanzvolle Gegenwart der ungewissen Zukunft nicht zu vergessen. Das Alter wird ihn wohlgerüstet finden, und als Greis wird er noch Freude haben an den Beweisen von Liebe und von Bewunderung, die heute schon in seiner Wohnung zuhauf gestapelt sind. Dem Kunstgewerbe hat der einstige Schlossergeselle Arbeit genug vermittelt. Girardis Masken gaben den Vorwurf zu reizvollen Werken der Kleinkunst in Terrakotta, in Gold und in Silber. Sein Bildnis ziert allerlei Dosen; selbst auf Wandschüsseln finden wir seine Züge verewigt. Einen eigenen Kasten füllen die Cigarrentaschen, die ihm von Mitgliedern des Kaiserhauses, sowie von zahlreichen Freunden verehrt worden sind. Künstlerisch ausgestattete Adressen und silberne Lorbeerkränze ergänzen das Museum des Künstlers. Eine Fülle reichgezierter Bandschleifen zeugt von der Leistungsfähigkeit des Wiener Stickereigewerbes. Die Goldschmiedekunst ist vertreten durch vielgestaltiges Schmuckgerät, auch durch die Orden, die dem Komiker verliehen worden sind und denen sich nunmehr die goldene Salvatormedaille der Stadt Wien zugesellt hat. Mitten unter diesen Trophäen einer ruhmvollen Künstlerlaufbahn finden wir die Mütze, die Girardi als Schlosserlehrling getragen, den Ambos, auf dem er gehämmert, und eine Eisenstange, die er geschmiedet hat.

Um den Wienern die Freude zu gewähren, ihren Lieblingskomiker auch einmal in der Schlosserwerkstatt zu sehen, hat man vor Jahren eine Operette verfaßt, die den Titel „Der Schlosserkönig“ führt. Girardi spielt darin einen Schlosser, der mit theatralischer Geschwindigkeit zum König befördert wird. Das entbehrte zwar nicht eines persönlichen Reizes, aber zu den großen Künstlerthaten Girardis darf die Operettenfigur nicht gerechnet werden, so wenig, wie seine Leistung im „Sonntagskind“; doch da er selber ein Sonntagskind ist, sei auch seine Maske aus jener Operette vorgeführt.

Zu Girardis großen Kunstleistungen gehört vor allem der Valentin im „Verschwender“. Das unvergänglich schöne Zaubermärchen Ferdinand Raimunds wurde auch bei der Jubiläumsvorstellung am 31. Mai zu gunsten des Wiener Schriftsteller- und Journalistenvereins „Concordia“ aufgeführt. Diese Wahl ehrt unseren Künstler. Denn die Rolle des Valentin bietet keine Gelegenheit, die schauspielerische Wirkung in billigen Kunstgriffen zu suchen, sie erfordert vielmehr echten Humor, künstlerische Einfachheit und weise Mäßigung. Girardi erfüllt diese Forderungen. Seine Darstellung ist die eines wahrhaftigen Volksschauspielers im besten Sinne des Wortes. Gleiches gilt von seinem Schuster Weigel in „Mein Leopold“ von L’Arronge. Das Protzentum des unwissenden Emporkömmliags vermittelt er uns ebenso glaubwürdig wie die Reue des schwer geprüften Greises.

Wer den Künstler in derartigen Charakterrollen gesehen und bewundert hat, mag es kaum für möglich halten, daß er als jugendlicher Gesangskomiker auf gleicher Höhe steht. Aber ich glaube, der verbissenste Hypochonder muß erheitert werden, wenn Girardi als lustiger „Vogelhändler“ in Zellers sanglicher Operette mit seiner aus tiefstem Innern quellenden Frohlust „alle miteinander“ begrüßt.

Den größten Sieg im letzten Jahrzehnt erspielte sich der Jubilar mit dem ungarischeu Schweinezüchter Zsupan im „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß. Wenn die melodienreiche Operette mehr als hundert Mal über die Bretter des „Theaters an der Wien^ gegangen ist, so hat Girardi seinen guten Teil an diesem Erfolge. Seine groteskkomische Maske wurde glaubhaft durch ebenso humorvolle als naturtreue Darstellung. Auch die jüngste Operette des Walzerkönigs, „Fürstin Ninetta“, gab unserem Komiker wieder Gelegenheit, sich in der ganz eigenartigen Figur des Kassim Pascha auszuzeichnen, .dessen Maske wir gleichfalls vorführen. Von andern Operettencharakteren sind nach „Der arme Jonathan“, „Rip-Rip“ und der „Hofnarr“ hervorzuheben. In den beiden letztgenannten Operetten fand unser Komiker auch tragische Accente. Als Hofnarr zeigte er den Meister der Deklamation; als Rip-Rip stellte er eine König Lear-Gestalt auf die Bühne.

Daß Girardi gute Masken zu machen versteht, erkannte man recht deutlich, als er in dem Potpourri „Die Wienerstadt in Wort und Bild“ fünf verschiedene Rollen spielte: einen Kraftmeier, einen Gigerl, einen Wiener „Pülcher“ (Wegelagerer, Strolch, mit dem Nebenbegriff der Ungefährlichkeit), einen Sicherheitswachmann und einen alten Offizier. Neben mir saß ein biederer Provinzler, der in jedem Bilde die Frage an mich richtete: „Wer ist denn dieser Schauspieler?“ Er wurde grob, als meine Antwort immer wieder lautete: „Girardi“.

Den Wienern freilich ist der jugendliche Jubilar vornehmlich deshalb

so lieb und wert, weil er trotz aller Verwandlungsfähigkeit, trotz allen

Eindringens in verschiedene Charaktere doch seine Natürlichkeit und seine

Eigenart nicht preisgiebt. Und darin liegt das Kennzeichen für eine starke

schauspielerische Persönlichkeit, daß der Künstler die Wirkungen des Scheines

erreicht, ohne sein eigenes Ich zu verleugnen. Girardi verirrt sich nicht

in leerer Künstelei; immer wieder schöpft er aus den Quellen der Natur,

wie sie sich im Wienerischen Volkstum offenbart. Wer also diesen Komiker

nicht begreift, der hat das Wiener Volkstum nicht begriffen. Mag es

immerhin solche Leute geben: Girardi sei und bleibe ein Liebling der

Wiener – ein echtes Sonntagskind. Gerhard Ramberg.

[399]

Buchstaben und Nerven.

Mit der Zunahme der Volksbildung sind Lesen und Schreiben zu unentbehrlichen, ja selbstverständlichen Fertigkeiten des Kulturmenschen geworden. Die Zahl der „Analphabeten“, d. h. derer, die diese Fertigkeiten nicht besitzen, schmilzt von Jahr zu Jahr zusammen, jedes Kind muß lesen und schreiben lernen. Das ist ein großer Kulturfortschritt, der tausendfachen Segen mit sich bringt; aber wie alles in der Welt, hat er auch seine Schattenseiten.

Wie leicht auch Lesen und Schreiben nach einmal gewonnener Uebung erscheinen mögen, sie sind doch eine Arbeit, welche Auge und Gehirn, ja den gesamten Menschen in hohem Maße anstrengt. Die Schäden des Lesens und Schreibens sind auch nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen: ihnen haben wir in erster Linie die Zunahme der Kurzsichtigkeit, der Verkrümmungen der Wirbelsäule und die Vermehrung verschiedener nervöser Leiden zuzuschreiben. Die Gesundheitslehre hat darum seit geraumer Zeit auf diese so wichtigen Thätigkeiten des heutigen Menschen ihre Aufmerksamkeit gelenkt, eine Physiologie des Lesens und Schreibens zu schaffen gesucht. Durch Erteilen guter Ratschläge ist sie eifrig bestrebt, namentlich in der Schule zweckmäßige Schreib- und Lesemethoden einzuführen und so die gesundheitlichen Schäden zu mildern. Soweit der Schutz des Auges und des Rückgrats in Frage kommt, ist auf diesem Gebiete viel geleistet worden. Geklärt sind aber die Ansichten noch keineswegs, denn gerade gegenwärtig streitet man über die Vorzüge der Steilschrift im Vergleich zu der allgemein üblichen Schrägschrift.

Gar wenig erforscht sind aber bis jetzt die Wirkungen des Lesens und Schreibens auf das Nervensystem, und doch ist es notwendig, nicht nur das Auge, das Rückgrat und die Hand, sondern auch das Gehirn vor Ueberanstrengung zu schützen – notwendig namentlich in einer Zeit, in welcher über die Zunahme nervöser Leiden so viel geklagt wird.

Leute, die nur zum Vergnügen, zu ihrer Erholung lesen, werden vielleicht darüber lächeln, daß man von der „schweren Arbeit“ des Lesens spricht; Menschen, die berufsmäßig lesen und studieren müssen, wissen dagegen aus Erfahrung, daß durch diese Thätigkeit nicht nur das Auge, sondern auch der Geist ermüdet wird, und zwar in weit höherem Maße als durch das Schreiben. Kein Wunder! In wenigen Minuten durchfliegen wir die Spalte einer Zeitung; sie mag einen dürftigen Inhalt aufweisen, der wenig zu denken giebt, und doch haben wir in diesen wenigen Minuten eine höchst verwickelte, bei näherem Nachdenken staunenerregende Arbeitsleistung vollbracht. Auf dieser Spalte stehen Tausende von Buchstaben, die in ihren Gruppen Worte und fernerhin Sätze ergeben. Wir haben diese Buchstaben sehen und unterscheiden müssen, bevor wir den Sinn auffassen konnten. Tausende von Eindrücken sind in dieser kurzen Zeit durch das Auge in unser Gehirn gestürmt und diese „Lesereize“ haben dort Tausende von Vorstellungen geweckt, die wir zu Sätzen, zu Gedanken geordnet haben.

Man hat wiederholt versucht, festzustellen, wie rasch wir lesen können. Der berühmte Physiologe Preyer hat gefunden, daß er von einem in seiner Muttersprache gedruckten Buche beim schnellsten Lesen in einer Sekunde 30 bis 31 Buchstaben aufzufassen vermochte, eine Wahrnehmung, die auch von Grashey und Wernicke bestätigt wurde, indem sie ermittelten, daß beim schnellsten Lesen auf je einen Buchstaben im Durchschnitt die Zeit von Sekunden verwendet wurde. Diese Geschwindigkeit gilt aber nur für das Lesen in der Muttersprache; als Preyer Englisch las, faßte er nur 28 Buchstaben auf, im Französischen brachte er es auf 22, von der altgriechischen Schrift endlich vermochte er nur 15 Buchstaben in der Sekunde zu bewältigen.

Die Leichtigkeit, mit der wir zu lesen vermögen, wird aber auch durch die äußere Form der Buchstaben in hohem Maße beeinflußt; denn die Lesbarkeit der einzelnen Buchstaben ist sehr verschieden.

Dem Amerikaner James Mac Keen Catell gebührt das Verdienst, diese hochwichtige Frage durch eine Reihe mühevoller, 15000 Einzelbeobachtungen umfassender Versuche im Laboratorium von Professor Wundt in Leipzig in sehr lehrreicher Weise beleuchtet zu haben. Unter Zuhilfenahme sinnreicher Einrichtungen wurden einzelne Buchstaben dem Leser 1/100Sekunde lang sichtbar gemacht – selbstverständlich, ohne daß dieser wußte, welcher Buchstabe ihm erscheinen würde; er sah hin, gab an, was er gesehen und erkannt hatte; seine Treffer und Fehler wurden aufgeschrieben und so entstanden Listen für die Lesbarkeit der Buchstaben verschiedener Alphabete.

Am ausführlichsten wurden die großen lateinischen Buchstaben geprüft und es stellte sich heraus, daß unter 270 Versuchen W 241 mal, E dagegen nur 63 mal richtig erkannt wurde. W, Z, M, D waren die vier lesbarsten, F, U, J, E die vier am wenigsten lesbaren Buchstaben. Aehnliche Ergebnisse lieferten die Proben mit den kleinen lateinischen Buchstaben; unter 100 Versuchen wurde d 87 mal, k 84 mal, m 79 mal richtig gelesen, während dies bei c nur 34 mal und bei s nur 28 mal der Fall war. Sehr unlesbar erwies sich die deutsche Schrift. Von den kleinen Buchstaben erzielte w die meisten Treffer, denn es wurde unter hundert Fällen 42 mal richtig gelesen; bei f war dies nur 10 mal, bei i sogar nur 6 mal der Fall. Was die Lesbarkeit der einzelnen Buchstaben beeinträchtigt, ist nicht nur ihre Form, sondern auch die Aehnlichkeit mit anderen Buchstaben. So wurden die lateinischen Buchstaben O, Q, G und C oft miteinander verwechselt, während das deutsche i 11 mal als l, 10 mal als t, 5 mal als k und je 3 mal als x, f oder r gelesen und t 10 mal als k, 7 mal als l und 3 mal als r aufgefaßt wurde. Zu ähnlichen Verwechslungen gab auch die Gruppe der schlanken kleinen lateinischen Buchstaben i j l f t Anlaß.

Diese Fehler und Verwechslungen begehen wir tagtäglich beim Lesen, nur berichtigen wir sie schleunigst im Geiste, wenn wir merken, daß die herausgebrachten Worte keinen Sinn ergeben. Zunächst vollziehen sich die Richtigstellungen mit blitzartiger Geschwindigkeit, so daß sie uns gar nicht zum klaren Bewußtsein kommen; aber das Lesen wird infolgedessen doch anstrengender. Diese Berichtigungen nehmen verschwindend kleine Zeiträume in Anspruch, wenn wir aber die Tausendstel und Hundertstel von Sekunden zusammenrechnen wollten, so würden wir über die Größe der Zeit staunen, die wir tagtäglich vergeuden müssen, um uns in einem mangelhaften Alphabet zurechtzufinden. Und nicht nur die Zeit kommt dabei in Betracht! Wir verschwenden auch eine große Summe geistiger Kraft, strengen das Gehirn an, um zwischen den Fallen durchzuschlüpfen, die uns von den leicht zu verwechselnden Buchstaben gestellt werden.

Diese Fallen sind darum besonders lästig, weil wir in der Regel nicht buchstabierend, sondern erratend lesen. Hat der Blinde seine betastbare Schrift vor sich, so eilt er mit dem Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand voraus, um die Worte abzugrenzen, während die entsprechenden Finger der linken Hand über die Punkte gleiten und buchstabieren; aber nur ein Teil der Buchstaben wird dabei betastet, der Rest wird erraten. Ebenso gleitet das Auge des Sehenden über die Schriftzeichen hin, greift die auffallendsten Buchstaben heraus und aus diesen Eindrücken sucht der Geist das Wort zu ergänzen. Je mehr verwechselbare Buchstaben in einer Schrift vorhanden sind, desto mehr Irrtümern sind wir bei dem Raten ausgesetzt, desto mehr unnötige Arbeit muß unser Gehirn verrichten, und das ergiebt ein Mehr von Leistung, eine Summe von Vergeudung an nervöser Kraft, die in einer Zeit, wo an das Nervensystem die höchsten Anforderungen gestellt werden, schwer ins Gewicht fällt. Es wäre gewiß von unberechenbarem Vorteil, wenn man diesen Teil der Lesearbeit vereinfachen, die Fehlerquellen verringern könnte.

Mit Recht dringt man darauf, daß die Schrift eine bestimmte Größe habe, daß der Druck klar sich vom Papier abhebe; nun steht man vor der wichtigen Frage, ob man auch eine Aenderung der gegenwärtig gebräuchlichen Alphabete zum Heile des überbürdeten Gehirnes fordern solle. Das ist eine schwerwiegende, tief eingreifende Frage, die nicht in einigen Jahren und nicht in einigen Jahrzehnten gelöst werden kann, aber schließlich doch im Sinne der Reform gelöst werden wird.

Die Lautsinnbilder, welche die Menschen als Schriftzeichen benutzen, sind mangelhaft. Das ist durchaus nicht wunderbar, denn wir benutzen noch immer uralte Schriftzeichen. Die Erfinder der alten Alphabete hatten die erste Schwierigkeit besiegt, indem sie überhaupt Lautsinnbilder erfanden. Dieselben waren ursprünglich nur das geistige Gut eines auserlesenen Kreises, Lesen und Schreiben zählten nicht zum täglichen Handwerk. Jetzt ist das [400] anders geworden; nachdem das Lesen im Laufe der Zeit zum gewöhnlichen täglichen Bedürfnis geworden ist, wird auch der Wunsch rege, es leichter zu gestalten. Den alten Alphabeten fehlen leitende Gesichtspunkte, sie sind ein reines Werk der Willkür; die Lautzeichen der Zukunft werden sich den Gesetzen anpassen, nach welchen wir überhaupt Zeichen mit dem Gesichtssinne wahrnehmen und auffassen. Betrachten wir diese Gesetze näher, so enthüllen sich uns von selbst die Grundlinien eines Alphabets der Zukunft.

Vor einiger Zeit haben Goldscheider und Müller in Berlin sehr lehrreiche Beiträge zur „Physiologie des Lesens“ veröffentlicht. In ihren Versuchen machten sie verschiedene Zeichen und Buchstaben gleichfalls 1/100 Sekunde lang den Blicken des Lesers sichtbar. Zunächst richteten sie ihre Beobachtungen auf die Wahrnehmbarkeit gerader Striche, und es stellte sich heraus, daß vier Striche, die in beliebiger Anordnung zu einander gestellt waren, bei einmaliger Betrachtung in der Zeit von 1/100 Sekunde richtig erkannt wurden. Wurden fünf Striche vorgeführt, so konnte der Leser sie nicht sofort erkennen; in seinen Angaben über das, was er gesehen, machte er nach der erstmaligen Beobachtung Fehler, die er erst bei der zweiten oder dritten Beobachtung verbessern konnte. Die Unsicherheit der Auffassung wuchs mit der Zunahme der Zahl der Striche. es ist aber hervorzuheben, daß mehr als vier Striche auf den ersten Blick von 1/100 Sekunde Dauer richtig erkannt werden konnten, sobald sie eine symmetrische Anordnung hatten, wie z. B. die nachfolgenden sieben Striche: |ǀ|||ǀ|

Quadrate von gleicher Größe waren schwieriger als Striche zu erkennen, indem bei einmaliger Beobachtung nur 2 bis 3 Quadrate sofort in ihrer Zahl und gegenseitigen Anordnung richtig aufgefaßt wurden. Mehr Quadrate konnten erst nach mehrmaliger Beobachtung richtig erkannt werden, wohl aber sofort auf den ersten Blick, wenn sie in eine symmetrische Anordnung gebracht wurden, wie z. B. die nachfolgenden 5 Quadrate: □ □ □ □ □

Wir erfahren daraus, daß das Gesicht ähnlich auf Eindrücke reagiert wie das Gehör: mehr als 4 bis 5 Schalleindrücke kann man nicht richtig schätzen, wenn sie in sehr kleinen gleichmäßigen Zwischenpausen aufeinanderfolgen; wohl aber gelingt uns dies, wie Wundt nachgewiesen hat, selbst bei 40 aufeinanderfolgenden Glockenschlägen, sobald sie symmetrisch geordnet werden oder rhythmische Gruppen bilden.

Diese Thatsachen sind sehr beachtenswert.

Wir bedienen uns heute des Rhythmus nur in der Kunst, in der Poesie; im täglichen Leben hat er keine praktische Bedeutung. Und doch hat er einmal eine solche gehabt, in der alten Vorzeit, da die Schrift noch nicht erfunden oder noch nicht volkstümlich geworden war. Vor der Erfindung der Schrift mußte das Gedächtnis mehr als heute in Anspruch genommen werden; was wir heute in Büchern für spätere Geschlechter niederlegen, mußte früher im Gedächtnis der Menschen fortleben. Da erwies sich die rhythmisch gebundene Sprache als ein großes, bewundernswertes Hilfsmittel. In rhythmischen Gesängen pflanzten sich Volkssagen und Heldengeschichten von Jahrhundert zu Jahrhundert fort, bis sie niedergeschrieben und schließlich gedruckt werden konnten. Heute hat der Schiffskapitän ein geschriebenes Verzeichnis der Waren, die er auf seinem Schiffe führt; die ältesten Händler im Mittelländischen Meere pflegten das Warenverzeichnis im Kopfe zu tragen; sie, die nicht schreiben konnten, dichteten für die Handelsfahrt das Verzeichnis in der ihnen geläufigsten rhythmischen Form. Diese Hilfsmittel sind überflüssig geworden, seitdem die Menschen sich auf ihre Bücher und Zettel verlassen können, die sie in feuersicheren Schränken aufbewahren oder durch den Druck vervielfältigen.

Die lesende Menschheit erstrebt indessen eine höhere Kulturstufe; immer größer wird der Gesichtskreis, der sich ihrem Geiste eröffnet, immer höher werden die Ansprüche, welche an das Gehirn, an die geistige Thätigkeit gestellt werden, und so entsteht der Wunsch, die häufigsten geistigen Bethätigungen einfacher, weniger mühevoll zu gestalten.

Betrachten wir nun von diesem Standpunkte unsere Buchstaben, unsere Lautsinnbilder. Wie schon gesagt, sind sie durch kein einheitliches Gesetz geordnet, vielmehr reine Erzeugnisse der Willkür. Im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende hat man sie geändert, aber beileibe nicht verbessert. Betrachten wir nur die lateinische Schrift! Wie wissenschaftliche Versuche lehren, erkennen wir die Buchstaben wesentlich an den dicken Linien. Das alte Alphabet der Römer hatte lauter dicke Linien – wir haben die Schriftzeichen vielfach zierlicher gemacht und wenden beim Druck Zusammenstellungen von dicken und dünnen Linien an, aber dadurch erschweren wir dem Auge das Erkennen der Buchstaben und machen uns das Lesen schwerer. Man hat im Mittelalter das lateinische Alphabet verschönern wollen und hat die deutsche Frakturschrift geschaffen, die im gesundheitlichen und praktischen Sinne einen Rückschritt bedeutet. Da wir mehr als unsere Vorfahren lesen müssen, so empfinden wir jetzt die Uebelstände der Schrift und möchten sie, kurzsichtig und nervös geworden, verbessern, möchten das Auge und das Gehirn von aller unnötigen Arbeit entlasten.

Man hat vorgeschlagen, die schwer lesbaren und leicht zu verwechselnden Buchstaben durch andere, deutlichere zu ersetzen.

In welcher Weise müßte dies geschehen? Durch willkürliche Abänderungen wird wenig erreicht. Wie die Urvölker die Sprache in rhythmische Formen zu zwingen wußten, so werden wir in die regellosen Buchstaben Symmetrie hineinbringen müssen; denn die neueren Forschungen haben, wie oben ausgeführt, das Gesetz enthüllt, daß durch Symmetrie die Auffassung vielfacher und verwickelter Gesichtseindrücke erleichtert wird. Auch die Verlängerung der Buchstaben über oder unter die Schriftlinie dürfte in einem verbesserten Alphabet nicht so regellos und willkürlich sein, wie dies in dem heutigen der Fall ist.

Bevor aber solche Aenderungen mit Aussicht auf Erfolg vorgeschlagen werden, muß die noch vielfach dunkle Wissenschaft von der Natur des Lesens weiter ausgebaut werden; dann wird ihr wohl auch mit der Zeit eine Lösung der Frage gelingen. Wir glauben nicht, daß die Mitlebenden die vollen Früchte dieser Arbeit ernten werden, die alten Alphabete werden uns und unsere Kinder überdauern; aber unsterblich sind die heute herrschenden Buchstaben nicht; sie haben ihre Vorgänger gehabt und sie werden einmal dem vollendeteren praktischeren symmetrischen Alphabet der Zukunft weichen müssen.

Aber wir sollten nicht vergessen, daß im Rahmen der heute gegebenen Schrift sich manche Verbesserung anbringen ließe, welche beim Lesen eine Ersparnis an Nerven- und Geisteskraft zur Folge haben würde. Wir lassen die Ersetzung der deutschen Schrift durch die leserlichere, lateinische unerörtert, die Frage ist oft besprochen, aber leider nicht immer von rein gesundheitlichem und praktischem Standpunkte entschieden worden. Aber man sollte wenigstens beachten, daß der Gebrauch zweier Arten von Buchstaben, großer und kleiner, Auge und Gehirn eher anstrengt als entlastet, man sollte nicht vergessen, daß alle Verzierungen und Schnörkel der Auffassung in hohem Grade hinderlich sind, ebenso, daß dünne Linien das Erkennen der Buchstaben erschweren. Auch einer zweckmäßigen Abänderung der leicht zu verwechselnden Buchstaben würde nichts im Wege stehen. O und Q werden so oft verwechselt; wenn wir anstatt Q als neues Zeichen Φ wählen würden, würde die Verwechslung mit O, C und G geradezu ausgeschlossen sein, und doch würde es sich dabei nur um eine zweckmäßige Verlegung des Querstriches in dem Buchstaben handeln. A wird, wie die Versuche von Catell ergaben, sehr häufig mit X, V und N verwechselt. Daran ist der Umstand schuld, daß diese vier Buchstaben eine gleich geneigte dicke Linie haben, die am meisten auffällt, während die dünnen Linien übersehen werden. Diese Irrungen würden vermieden werden, wenn man den Buchstaben mit zwei dicken Schenkeln ᗅ drucken wollte, denn dann würde der Eindruck des dem A eigentümlichen Winkels beim ersten Blick vorwiegen.