Die Gartenlaube (1888)/Heft 26

An Kaiser Wilhelm II.

In trauervollen Tagen

Ward Dein der Krone Zier!

Denn um zwei Kaiser klagen

Wir alle jetzt mit Dir.

Auf ewig unvergessen

Leuchtet der Todten Ruhm:

Aus Lorbern und Cypressen,

Erstand Dein Kaiserthum.

Von Glorienschein umflossen,

So würdig und so mild,

Steht wie aus Erz gegossen

Des Ahnherrn Heldenbild.

Er hat den Sieg errungen

In Stürmen der Gefahr,

Den gold’nen Reif geschlungen

Glorreich ins Silberhaar.

Der Sohn an seiner Seite,

Wie er im Kampfe groß:

Nun ruht auch er vom Streite

In ew’gen Friedens Schoß.

Ein Dulder auf dem Throne,

Jetzt langer Qual entrückt;

Denn eine Dornenkrone

Ward ihm aufs Haupt gedrückt.

Zwei Sterne sind verblichen;

Glückauf dem neuen Herrn!

Denn Dir, dem jugendlichen,

Glänzt hell der Zukunft Stern.

Ausstrahle reichen Segen

Der Herrscherkrone Gold;

Auf allen Deinen Wegen

Sei Glück und Ruhm Dir hold!

Umrankt, ihr Friedenskränze

Dies Scepter blüthenreich;

Es wecke geist’ge Lenze,

Dem Zauberstabe gleich!

Wächst in des Landmanns Pflege

Der Garben Fülle auf:

O Kunst und Wissen lege

Den schönsten Kranz darauf!

Und wenn’s den Feind gelüstet,

Dem Friedensreich zu drohn,

Dann steht Dein Volk gerüstet

Sturmfest um Deinen Thron.

Da mag der Feind zersplittern

An Deinem Herrschersitz!

Du führst in Kriegsgewittern

Des Schwarzen Adlers Blitz.

Rudolf von Gottschall.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Alpenfee.

- (Fortsetzung.)

Seit jenem Besuche in Heilborn mochte etwa eine Woche vergangen sein, als Doktor Reinsfeld wieder den Weg nach dem Wolkensteiner Hofe einschlug; er war aber diesmal nicht allein, denn an seiner Seite ging Oberingenieur Elmhorst.

„Das hätte ich mir nicht träumen lassen, Wolfgang, daß das Schicksal uns hier zusammenführen würde,“ sagte der junge Arzt heiter. „Als wir uns vor zwei Jahren trennten, hast Du mich verspottet, weil ich in die ,Wildniß‘ ging, wie Du Dich auszudrücken beliebtest, und jetzt kommst Du selbst hierher.“

„Um dieser Wildniß die Kultur zu bringen,“ ergänzte Wolfgang. „Du scheinst Dich freilich darin ganz behaglich zu fühlen; Du hast Dich ja förmlich angesiedelt in dem elenden Alpendorfe, wo ich Dich aufspürte, Benno. Ich arbeite hier nur für meine Zukunft.“

„Nun ich dächte, Du könntest schon mit der Gegenwart zufrieden sein,“ meinte Benno. „Mit siebenundzwanzig Jahren Oberingenieur – das macht Dir so leicht keiner nach! Im Vertrauen gesagt, Deine Herren Kollegen sind wüthend über diese Ernennung. Nimm Dich in Acht, Wolf, Du geräthst in ein Wespennest!“

„Glaubst Du, daß ich Wespenstiche fürchte? Gespürt habe ich sie allerdings schon. Ich habe den Herren bereits klar gemacht, daß ich nicht gesonnen bin, mir unnöthige Schwierigkeiten bereiten zu lassen, und daß sie in mir den Vorgesetzten zu respektiren haben. Wenn sie den Krieg wollen – ich scheue ihn nicht!“

„Ja, Du warst immer eine kampflustige Natur, ich hielte es nicht aus, mit meiner Umgebung fortwährend auf dem Kriegsfuße zu leben.“

„Das glaube ich; Du bist der alte friedfertige Benno geblieben, der keinem ein böses Wort sagen konnte und deshalb auch ganz folgerichtig von seinen lieben Nebenmenschen malträtirt wurde bei jeder Gelegenheit. Wie oft habe ich es Dir schon gesagt: damit kommst Du nicht vorwärts im Leben, und vorwärts muß man doch nun einmal!“

„Bei Dir geht es freilich mit Siebenmeilenstiefeln vorwärts,“ sagte Reinsfeld trocken. „Du bist ja der erklärte Günstling des allmächtigen Präsidenten Nordheim, wie es heißt. Ich habe ihn kürzlich wiedergesehen, als er auf dem Wolkensteiner Hofe war.“

„Wiedergesehen? Kennst Du ihn denn überhaupt?“

„Gewiß, aus meinen Knabenjahren. Er und mein Vater waren Jugendfreunde und Studiengenossen; Nordheim kam damals fast täglich in unser Haus – wie oft habe ich auf seinen Knieen gesessen, wenn er den Abend bei uns zubrachte!“

„In der That? Nun, Du hast ihn doch hoffentlich daran erinnert bei dem Zusammentreffen?“

„Nein, Baron Thurgau nannte überhaupt meinen Namen nicht –“

„Und da hast Du es natürlich auch nicht gethan!“ rief Wolfgang lachend. „Das sieht Dir ähnlich! Der Zufall bringt Dich in Beziehung zu dem einflußreichen Manne, dem es nur ein Wort kostet, Dir irgend eine vortheilhafte Stellung zu eröffnen, und Du nennst Dich nicht einmal! Da werde ich das Versäumte wohl nachholen müssen, sobald ich den Präsidenten sehe, werde ich ihm sagen –“

„Ich bitte Dich, Wolf, laß das,“ fiel Benno hastig ein. „Es ist besser, Du redest nicht davon.“

„Aber warum denn nicht?“

„Weil – der Mann ist so hoch gestiegen im Leben; er liebt es vielleicht nicht, an die Zeit erinnert zu werden, wo er noch einfacher Ingenieur war.“

„Da thust Du ihm unrecht. Er ist stolz auf seine einfache Herkunft, wie alle tüchtigen Männer, und er wird die Erinnerung an einen Jugendfreund nicht zurückweisen.“

Reinsfeld schüttelte leise den Kopf.

„Ich fürchte, die Erinnerung würde eine peinliche sein. Es ist später irgend etwas vorgefallen – was? das habe ich nie erfahren; ich war ja noch ein Knabe, aber ich weiß, daß der Bruch ein vollständiger war. Nordheim betrat unser Haus nicht wieder und mein Vater vermied es sogar, seinen Namen zu nennen; sie hatten sich völlig entzweit.“

„Dann kannst Du allerdings nicht auf sein Wohlwollen rechnen,“ sagte Elmhorst enttäuscht. „Wie ich den Präsidenten kenne, vergiebt er nie eine vermeinte Beleidigung.“

„Ja, er soll unglaublich hochmüthig und herrschsüchtig geworden sein. Mich wundert es nur, daß Du mit ihm auskommst. Du liebst es doch grade nicht, Dich zu bücken.“

„Und eben deshalb begünstigt er mich! Das Bücken und Kriechen überlasse ich den Bedientenseelen, die sich vielleicht irgend eine untergeordnete Stellung damit erschleichen. Wer wirklich empor will, der muß den Kopf hoch tragen und den Blick aufwärts gerichtet nach seinem Ziele; sonst bleibt er ewig am Boden kleben“

„Nun, Du wirst Dir wohl auch einige Millionen zum Ziele genommen haben,“ spottete Benno. „Du warst nie bescheiden in Deinen Zukunftsplänen. Was willst Du denn eigentlich werden? Etwa auch Präsident des Verwaltungsrathes?“

„Vielleicht in Zukunft – vorläufig nur sein Schwiegersohn!“

„Dachte ich es mir doch, daß so etwas zum Vorschein kommen würde!“ rief Benno, laut auflachend. „Eigentlich hast Du ganz recht, Wolf: warum willst Du Dir nicht lieber gleich die Sonne da oben herunterholen? – Das ist ebenso leicht.“

„Glaubst Du, daß ich scherze?“ fragte Wolfgang kühl.

„Ja, ich bin so frei, das zu glauben, denn im Ernste denkst Du doch wohl nicht an die Tochter des Mannes, dessen Reichthum und Erfolge beinahe sprichwörtlich geworden sind. Nordheims Erbin wird wohl unter so und so viel Freiherren und Grafen zu wählen haben, wenn sie nicht gleichfalls einen Millionär vorzieht.“

„Dann kommt es eben darauf an, diesen Freiherren und Grafen den Rang abzulaufen“ sagte der junge Oberingenieur mit vollkommener Ruhe, „und das denke ich zu thun.“

Doktor Reinsfeld blieb plötzlich stehen und sah seinen Freund mit einer gewissen Besorgniß an, er machte sogar eine Bewegung, als wolle er nach dessen Puls greifen.

„Dann bist Du entweder übergeschnappt oder verliebt,“ entgegnete er kurz und bündig. „Ein Verliebter freilich hält alles für möglich, und Dir scheint der Besuch in Heilborn verhängnißvoll geworden zu sein. Armer Junge, das ist allerdings eine traurige Geschichte!“

„Verliebt?“ wiederholte Wolfgang, während ein unendlich spöttisches Lächeln um seine Lippen zuckte. „Nein, Benno, Du weißt, ich habe nie Zeit und Lust gehabt, mich mit Liebesgedanken abzugeben und jetzt weniger als je. – So sieh mich doch nicht so entsetzt an, als ob das ein Hochverrath wäre! Ich gebe Dir mein Wort darauf, Alice Nordheim würde es nicht bereuen, wenn sie mir die Hand reichte; sie würde an mir den aufmerksamsten und rücksichtsvollsten Gatten haben.“

„Nun, dann nimm es mir nicht übel, wenn ich diese ganze Berechnung erbärmlich finde,“ brach der junge Arzt heftig aus. „Du bist jung und talentvoll; Du hast eine Stellung errungen, um die Dich Hunderte beneiden, die Dich aller Sorgen enthebt; die ganze Zukunft steht Dir offen und Du hast nichts im Kopfe, als die Jagd nach einer reichen Frau – Du solltest Dich schämen, Wolf!“

„Lieber Benno, das verstehst Du nicht,“ erklärte Wolfgang, der den Vorwurf sehr gelassen hinnahm. „Ihr Idealisten begreift es ja überhaupt nicht, daß man mit dem Leben und den Menschen rechnen muß. Du wirst natürlich aus Liebe heirathen, wirst in irgend einem kleinen Landstädtchen mühselig das Brot für Frau und Kinder erwerben, vielleicht mit Sorge und Noth ringen und endlich klanglos in die Grube fahren, mit dem erhebenden Bewußtsein, daß Du Deinem ,Ideal‘ treu geblieben bist. Ich bin nun einmal anders geartet; ich will alles vom Leben oder nichts.“

„Nun, dann in des Kuckucks Namen erobere es Dir durch eigene Kraft!“ rief Benno, der immer hitziger wurde. „Dein großes Vorbild, Präsident Nordheim, hat es auch gethan.“

„Gewiß, aber er hat mehr als zwanzig Jahre dazu gebraucht. Wir steigen auch hier auf der Bergstraße langsam und mühselig zur Höhe, im Schweiße unseres Angesichts. Sieh Dir den geflügelten Burschen da an!“ er wies auf einen mächtigen Raubvogel, der über der Schlucht seine Kreise zog. „Den tragen seine Schwingen in wenigen Minuten bis zum Gipfel des Wolkenstein. Ja es muß schön sein, dort oben zu stehen, die ganze Welt zu seinen Füßen zu sehen und der Sonne nahe zu sein! Ich will nicht damit warten, bis ich alt und grau geworden bin; jetzt will ich empor und, verlaß Dich darauf: ich wage den Flug, früher oder später.“

[435] Er hatte sich hoch aufgerichtet; die dunklen Augen blitzten, und die schönen Züge spannten sich in energischer Willenskraft. Man glaubte es dem Manne, daß er fähig war, einen Flug zu unternehmen, von dem andere nicht einmal zu träumen wagten.

Da rauschte es in dem Lärchenwalde, der zur Seite der Straße anstieg. In großen Sätzen kam Greif von der Höhe herab und begrüßte den jungen Arzt, von dem er wedelnd die gewohnte Liebkosung forderte. Jetzt wurde oben zwischen den Bäumen auch seine junge Herrin sichtbar, die den gleichen Weg nahm. Das ging im vollen Lauf über Steine und Baumwurzeln, mitten durch das Gestrüpp, bis sie endlich mit glühenden Wangen unten anlangte.

Frau von Lasberg würde trotzdem eine gewisse Genugthuung empfunden haben, wenn sie gesehen hätte, wie die Verbeugung des Herrn Oberingenieurs erwidert wurde, kühl und fremd, ganz wie es einer Baroneß Thurgau zukam, und dabei streifte ein halb verächtlicher Blick die elegante Erscheinung des jungen Mannes.

Elmhorst trug heute einen leichten, bequemen Anzug, der sich einigermaßen der Gebirgstracht näherte und dem seines Freundes sehr ähnlich war, aber ihm stand das ausgezeichnet; er sah darin aus wie ein vornehmer Tourist, der in Begleitung seines Führers einen Ausflug macht. Doktor Reinsfeld mit seiner nachlässigen Haltung verlor allerdings sehr neben dieser schlanken, hochgewachsenen Gestalt; seine graue Joppe und sein Hut hatten inzwischen noch einen Regenguß mehr ausgehalten, was sie nicht grade verschönte; aber ihn schien das wenig zu kümmern. Seine Augen leuchteten in heller Freude, als er das junge Mädchen erblickte, das sich ihm mit gewohnter Zutraulichkeit näherte.

„Sie wollen zu uns, Herr Doktor, nicht wahr?“ fragte sie.

„Gewiß, Fräulein Erna,“ bestätigte er. „Es ist doch alles wohl daheim?“

„Papa war heute morgen gar nicht wohl,“ sagte Erna; „trotzdem ist er auf die Jagd gegangen. Ich wollte ihm mit Greif entgegen, aber wir haben ihn nicht getroffen, er muß einen anderen Rückweg genommen haben.“

Sie schloß sich den beiden Herren an, die jetzt die Bergstraße verließen und den ziemlich steilen Weg nach dem Wolkensteiner Hofe einschlugen. Greif schien jedoch mit der Anwesenheit des jungen Oberingenieurs durchaus nicht einverstanden zu sein; er begrüßte ihn mit dem üblichen Knurren und wies ihm freundschaftlich die Zähne.

„Was hat denn Greif?“ fragte Reinsfeld verwundert. „Er ist doch sonst gutmüthig und zutraulich gegen alle Welt.“

„Ich scheine aber in seine allgemeine Menschenliebe nicht eingeschlossen zu sein,“ sagte Elmhorst achselzuckend. „Er hat mir schon verschiedene Male eine derartige Kriegserklärung gemacht, und seine Gutmüthigkeit scheint auch nicht überall Stand zu halten; in Heilborn veranlaßte er einen wahren Aufruhr im Salon des Herrn Präsidenten. Fräulein von Thurgau unternahm eine förmliche Heldenthat, um ein kleines Kind zu beruhigen, das er in Todesangst gejagt hatte.“

„Und Herr Elmhorst gab sich inzwischen mit den ohnmächtigen Damen ab,“ spottete Erna. „Ich sah es noch, als ich zurückkam, wie ritterlich er von Alice zu Frau von Lasberg lief und wahre Fluthen von kölnischem Wasser über beide ausgoß. O, es war zum Todtlachen!“

Sie lachte laut und übermütig. Wolfgang preßte einen Moment die Lippen zusammen und warf einen sehr gereizten Blick aus das junge Mädchen, dann aber erwiderte er mit voller Artigkeit:

„Sie nahmen die Heldenrolle so entschieden für sich selbst in Anspruch, mein gnädiges Fräulein, daß mir nur dieser bescheidene Ritterdienst übrig blieb. Daß ich nicht grade furchtsam bin, haben Sie wohl kürzlich am Wolkenstein gesehen, wenn ich auch bei meiner völligen Unbekanntschaft mit Weg und Steg den Gipfel nicht erreichte.“

„Den erreichst Du überhaupt nicht,“ mischte sich Reinsfeld ein. „Der Gipfel ist unersteiglich; selbst die kühnsten Bergfahrer machen Halt vor diesen senkrechten Wänden und mehr als einer hat den tollkühnen Versuch mit dem Leben bezahlen müssen.“

„Hütet die Alpenfee ihren Thron so eifersüchtig?“ fragte Elmhorst lachend. „Es scheint überhaupt eine sehr energische Dame zu sein, die mit den Lawinen um sich wirft wie mit Schneebällen und ganz wie die heidnischen Gottheiten sich jährlich so und so viele Menschenopfer schlachten läßt.“

Er blickte nach dem Wolkenstein hinauf, der auch heute seinem Namen Rechnung trug: während all die anderen Berge sich in voller Klarheit zeigten, war seine Spitze allein von weißem Gewölk umlagert.

„Du solltest nicht darüber spotten, Wolfgang,“ sagte der junge Arzt halb unwillig. „Du hast noch keinen Herbst und Winter hier durchlebt und kennst sie noch nicht, unsere wilde Alpenfee, die furchtbare Elementargewalt der Alpen, die nur zu oft das Leben und die Hütten der armen Gebirgsleute bedroht. Man fürchtet sie nicht umsonst hier in ihrem Reiche, aber Du scheinst ja schon ganz vertraut zu sein mit der Sage.“

„Fräulein von Thurgau hatte die Güte, meine Bekanntschaft mit der gestrengen Dame zu vermitteln,“ sagte Wolfgang. „Freilich empfing sie uns sehr ungnädig an der Schwelle ihres Bergpalastes – mit einem Hochgewitter, und einer persönlichen Vorstellung bin ich überhaupt nicht gewürdigt worden.“

„Hüten Sie sich nur davor, das möchte Ihnen theuer zu stehen kommen!“ rief Erna, gereizt durch den Spott. Elmhorst lächelte, mit einer Ueberlegenheit, die allerdings etwas Verletzendes hatte.

„Mein gnädiges Fräulein, von mir dürfen Sie keinen Respekt vor den Berggeistern verlangen; ich bin ja eigens gekommen, um den Kampf mit ihnen zu unternehmen. Die Arbeiten des neunzehnten Jahrhunderts vertragen sich nicht mit der Gespensterfurcht. – Bitte, sehen Sie nicht so empört aus. Unsere Bahnzüge gehen ja nicht über den Wolkenstein und Ihre Alpenfee bleibt vorläufig unangefochten auf dem Thron sitzen. Allerdings muß sie es von dort mit ansehen, wie wir Besitz von ihrem Reiche nehmen und es in unsere Fesseln schlagen. – Aber ich beabsichtige nicht entfernt, Ihnen Ihren ‚kindlichen‘ Glauben zu nehmen. In Ihrem Alter ist das noch vollkommen begreiflich.“

Er hätte seine jugendliche Gegnerin nicht schlimmer reizen können, als durch diese Worte, die sie so vollständig zu den Kindern wiesen; es war das die schwerste Beleidigung, die man einem sechzehnjährigen Fräulein anthun konnte, und sie that auch ihre Wirkung. Erna fuhr auf, so zornig und leidenschaftlich, als habe man gedroht, sie selbst in Fesseln zu schlagen; ihre Augen sprühten, und während der kleine Fuß heftig den Boden stampfte, brach sie im vollen Kindertrotze aus:

„Nun, so wollte ich, die Alpenfee käme einmal im Sturme hernieder vom Wolkenstein und zeigte Ihnen ihr Antlitz – Sie verlangten sicher nicht zum zweiten Male danach!“

Damit wandte sie ihm den Rücken und flog, ohne sich weiter um ihn und Reinsfeld zu kümmern, über die Matte hin, Greif ihr nach. Schon nach wenigen Minuten verschwand die schlanke Gestalt mit den heut wieder fessellos wehenden Locken in der Thür des Hauses. Wolfgang blieb stehen und sah ihr nach; das spöttische Lächeln weilte noch auf seinen Lippen, aber seine Stimme hatte einen scharfen Klang.

„Was denkt sich Baron Thurgau eigentlich dabei, wenn er seine Tochter so aufwachsen läßt? Sie ist ja unmöglich für civilisirte Verhältnisse, sie paßt höchstens für diese Bergwildniß.“

„Ja, wild und frei ist sie aufgewachsen, wie eine Alpenrose!“ sagte Benno, dessen Augen ebenfalls an der Thür hingen. Elmhorst wandte sich bei diesen Worten plötzlich um und sah den Freund forschend an.

„Du wirst ja förmlich poetisch! Hast Du vielleicht Feuer gefangen?“

„Ich?“ fragte Benno überrascht, fast bestürzt. „Was fällt Dir ein!“

„Nun, ich meinte nur, weil Du in Bildern sprichst; das ist doch sonst nicht Deine Art. Vorläufig ist Deine ‚Alpenrose‘ noch ein sehr eigensinniges und ungezogenes Kind, Du wirst sie erst erziehen müssen.“

Es lag nicht etwa eine harmlose Neckerei in den Worten; sie hatten einen höhnischen, herben Beigeschmack und verletzten offenbar den jungen Arzt, welcher ärgerlich erwiderte:

„Laß doch die Possen! Sage mir lieber, was Du eigentlich im Wolkensteiner Hofe zu thun hast – Du willst den Freiherrn sprechen?“

„Jawohl, aber unsere Erörterungen werden nicht grade freundschaftlicher Natur sein. Du weißt ja, daß wir die Besitzung nothwendig brauchen für unsere Bahnlinie, daß sie uns verweigert wurde und wir von unserem Zwangsrechte Gebrauch machen mußten. Der alte Starrkopf da oben aber gab sich noch immer nicht zufrieden; er protestirte immer wieder von neuem und weigerte sich hartnäckig, auf seinem Grund und Boden irgend

[436] [437][438] eine Vermessung vornehmen zu lassen. Der Mann bildet sich in seiner Beschränktheit wirklich ein, er könne mit seinem Nein irgend etwas ausrichten! Man ist natürlich über seine Proteste zur Tagesordnung übergegangen, und da der ihm gestellte Termin jetzt abgelaufen ist und wir den Besitz antreten, werde ich ihm ankündigen, daß die Vorarbeiten nun unverzüglich beginnen.“

Reinsfeld hatte schweigend zugehört, aber seine Miene war ernst geworden und seine Stimme verrieth eine gewisse Besorgniß, als er sagte: „Wolf, ich bitte Dich, geh nicht wieder mit Deiner gewohnten Rücksichtslosigkeit zu Werke. Der Freiherr ist wirklich nicht ganz zurechnungsfähig in diesem Punkte. Ich habe mir ja auch oft genug Mühe gegeben, ihn zu überzeugen, daß sein Sträuben umsonst ist, aber er hat sich förmlich verrannt in den Gedanken, niemand könne und dürfe ihm seinen alten Erbhof nehmen. Er hängt mit jeder Faser seines Herzens daran, und wenn er ihn wirklich hergeben muß – ich fürchte, das geht ihm ans Leben.“

„Warum nicht gar! Er wird sich fügen, wie alle unvernünftigen Menschen, sobald sie die unbedingte Nothwendigkeit sehen. Ich werde allerdings rücksichtsvoll sein, da es sich um den Schwager des Präsidenten handelt; sonst hätte ich überhaupt nicht so viel Umstände mit ihm gemacht, sondern ihm einfach die Ingenieure in das Haus geschickt. Aber Nordheim wünscht, daß die Sache in möglichst schonender Weise erledigt werde, und deshalb habe ich sie persönlich übernommen.“

„Es wird eine Scene geben,“ meinte Benno. „Baron Thurgau ist der beste Mensch von der Welt, aber unglaublich jähzornig und leidenschaftlich, wenn er sich in seinen vermeintlichen Rechten gekränkt glaubt. Du kennst ihn noch nicht.“

„Doch, ich habe die Ehre, ihn und seine Urwüchsigkeit zu kennen. Er gab mir schon in Heilborn verschiedene Proben davon, und ich bin heute nun vollends auf die möglichste Grobheit gefaßt. Aber Du hast ganz recht; der Mann ist unzurechnungsfähig in ernsten Dingen, und darnach werde ich ihn behandeln.“

Sie hatten jetzt das Haus erreicht und traten ein. Thurgau war in der That soeben erst zurückgekommen; seine Flinte lag noch auf dem Tische und daneben zwei Steinhühner, seine heutige Jagdbeute. Erna mochte ihn wohl schon von dem bevorstehenden Besuche unterrichtet haben, denn er zeigte keine Ueberraschung beim Anblick des jungen Oberingenieurs.

„Nun, Doktor,“ rief er lachend Reinsfeld entgegen. „Sie kommen gerade recht, um zu sehen, wie ungehorsam ich gewesen bin. Da liegen die Verräther!“ Er wies auf seine Flinte und die Jagdbeute.

„Das zeigt mir schon Ihr Aussehen,“ entgegnete Reinsfeld mit einem Blick in das dunkelrothe, erhitzte Gesicht des Hausherrn. „Und noch dazu waren Sie heute morgen unwohl, wie ich höre.“

Er wollte nach dem Puls greifen, aber Thurgau entzog ihm die Hand.

„Das hat Zeit, wir können später davon reden; Sie bringen uns ja einen Gast mit.“

„Ich habe mir allerdings erlaubt, Sie aufzusuchen, Herr von Thurgau,“ sagte Wolfgang nähertretend, „und wenn ich nicht unwillkommen bin –“

„Als Mensch sind Sie mir willkommen, als Oberingenieur nicht,“ erklärte der Freiherr in seiner derben Weise. „Ich freue mich, Sie zu sehen, aber kein Wort von Ihrer verwünschten Eisenbahn – das bitte ich mir aus, sonst werfe ich Sie trotz aller Gastfreundschaft zur Thür hinaus. So, nun machen Sie es sich bequem im Wolkensteiner Hofe!“

Er schob ihm einen Stuhl hin und nahm selbst seinen gewohnten Platz ein. Elmhorst sah gleich in der ersten Minute, wie schwer ihm seine Mission gemacht wurde; er empfand überhaupt die Rücksicht, welche die Verhältnisse ihm auferlegten, als eine lästige Fessel; aber sie mußte doch nun einmal genommen werden, und so schlug er vorläufig den Ton des Scherzes an.

„Ich weiß bereits, welch einen grimmigen Feind unser Werk an Ihnen hat. Mein Amt ist die schlechteste Empfehlung, mit der ich mich bei Ihnen einführen konnte; ich habe mich deshalb auch nicht allein hergewagt, sondern meinen Freund zum Schutze mitgenommen.“

„Doktor Reinsfeld ist Ihr Freund?“ fragte Thurgau, in dessen Achtung der junge Beamte plötzlich zu steigen schien.

„Mein Jungendfreund; wir haben uns schon in der Schule zusammengefunden und später an demselben Orte studirt, wenn auch in verschiedenen Berufszweigen. Ich habe Benno schleunigst aufgesucht, als ich hierherkam, und denke, wir werden auch jetzt gute Kameraden bleiben.“

„Ja, wir lebten hier sehr gemüthlich, so lange wir unter uns waren,“ bemerkte der Freiherr anzüglich. „Als Sie mit Ihrer verdammten Eisenbahn kamen, fing der Aerger an, und wenn das Gepfeife und Gesause da drüben erst losgeht, wird es wohl ganz aus sein mit der Ruhe und Behaglichkeit.“

„Papa, jetzt übertrittst Du selbst Dein Verbot und sprichst von der Eisenbahn,“ rief Erna lachend. „Aber nun müssen Sie mit mir kommen, Herr Doktor! Ich muß Ihnen zeigen, was wir meine Kousine Alice aus Heilborn geschickt hat, es ist so allerliebst!“

Mit dem Eifer und Ungestüm eines Kindes, das nicht die Zeit erwarten kann, seine Herrlichkeiten zu zeigen, zog sie den jungen Arzt in das Nebenzimmer und gab damit dem Herrn Oberingenieur von neuem Gelegenheit, sich über ihre Erziehung oder vielmehr Erziehungslosigkeit zu ärgern – er war in diesem Punkte durchaus einverstanden mit Frau von Lasberg. Welch eine Art, mit einem jungen Manne umzugehen und wenn er zehnmal der Arzt und Hausfreund war!

Benno warf einen besorgten Blick auf die beiden Zurückbleibenden, als er folgte; er wußte, was jetzt zur Sprache kommen mußte, aber er verließ sich auf das diplomatische Talent seines Freundes, und überdies blieb die Thür offen. Wenn der Sturm gar zu heftig wurde, konnte man im Nothfall dazwischen treten.

„Ja wohl, man kommt nicht los von der Geschichte,“ brummte der Freiherr, und Elmhorst, der jetzt endlich zur Sache kommen wollte, knüpfte sofort an diese Worte an.

„Sie haben ganz recht, Herr Baron; man kommt immer wieder darauf zurück, und auf die Gefahr hin, daß Sie Ihre Drohung wahr machen und mich wirklich zur Thür hinauswerfen, muß ich mich Ihnen jetzt als Bevollmächtigten der Bahngesellschaft vorstellen, der Ihnen eine Mittheilung zu machen hat. Die Vermessungen und Vorarbeiten auf dem Wolkensteiner Hofe können unmöglich länger aufgeschoben werden, und die Ingenieure werden in den nächsten Tagen damit beginnen.“

„Das werden sie bleiben lassen!“ fuhr Thurgau zornig auf. „Wie oft soll ich es denn noch sagen; ich leide nicht, daß dergleichen auf meinem Grund und Boden vorgenommen wird!“

„Auf Ihrem Grund und Boden? Aber die Besitzung ist so gar nicht mehr Ihr Eigenthum,“ sagte Elmhorst ruhig. „ Die Gesellschaft hat sie schon vor Monaten erworben und ebenso lange liegt der Kaufpreis für Sie bereit. Das ist so alles längst abgemacht.“

„Nichts ist abgemacht!“ schrie der Freiherr, dessen Gereiztheit sich steigerte. „Denken Sie etwa, ich werde mich um Urtheile kümmern, die jedem Recht Hohn sprechen und die Ihre Gesellschaft Gott weiß wie erschlichen hat? Denken Sie, ich werde von Haus und Hof gehen, um Ihren Lokomotiven Platz zu machen? Keinen Schritt weiche ich, und wenn –“

„Bitte, regen Sie sich nicht so auf, Herr von Thurgau,“ fiel Wolfgang ein. „Es ist ja vorläufig gar keine Rede davon, Sie zu vertreiben; nur die nothwendigsten Vorarbeiten sollen in Angriff genommen werden; das Haus selbst bleibt zu Ihrer unbeschränkten Verfügung bis zum nächsten Frühjahr.“

„Sehr gütig!“ lachte Thurgau bitter. „Also bis zum nächsten Frühjahr! Und was dann?“

„Dann muß es allerdings fallen.“

Der Freiherr wollte von neuem auffahren, aber es lag etwas in dieser kühlen Gelassenheit, was ihn wider Willen zur Mäßigung zwang. Er machte wenigstens den Versuch, sich zu beherrschen; aber sein Gesicht färbte sich noch dunkler, und sein Athem ging kurz und heftig, als er im herbsten Tone sagte:

„Das scheint Ihnen wohl ganz selbstverständlich? Freilich, was wissen Sie davon, wie man an seinem Erbe hängt! Sie sind ja auch aus dem Zeitalter des Dampfes wie mein Schwager. Der baut sich drei, vier Paläste, einen immer kostbarer als den andern, aber heimisch ist er in keinem. Heute bewohnt, morgen verkauft er sie, wie ihn gerade die Laune anwandelt. – Der Wolkensteiner Hof ist seit zwei Jahrhunderten bei den Thurgaus und soll es bleiben, bis der letzte Thurgau die Augen schließt, darauf –“

Er brach mitten in der Rede ab und hielt sich, wie von einem plötzlichen Schwindel ergriffen, am Tische fest; doch das dauerte nur einige Sekunden; wie zornig über die ungewohnte Schwäche, schüttelte er sie ab und richtete sich wieder empor, während er mit steigender Bitterkeit fortfuhr: [439] „Alles andere haben wir verloren; wir verstanden es eben nicht, zu sparen und zu schachern, und da ist eines ums andere hingegangen! Aber das alte Nest, wo die Wiege unseres Hauses stand, das hat keiner hergegeben, das haben wir festgehalten in Sturm und Noth und Unglück. Lieber hätten wir gedarbt und gehungert, als davon gelassen. Und nun kommt Ihre Eisenbahn und will mein Haus dem Boden gleich machen, will hundertjährige Rechte zerreißen und mir nehmen, was von Gottes und Rechtswegen mein ist? Sie soll es nur versuchen! Ich sage Nein und nochmals Nein – das ist mein letztes Wort!“

Er sah in der That aus, als wolle er dies Recht auf Leben und Tod vertheidigen, und ein anderer hätte dem leidenschaftlichen Manne gegenüber wohl geschwiegen oder die Auseinandersetzung verschoben. Wolfgang dachte nicht daran; er hatte sich nun einmal vorgenommen, die Sache zu Ende zu bringen, und ging unbeirrt seinen Weg.

„Die Berge da draußen stehen noch länger als der Wolkensteiner Hof,“ sagte er ernst, „und die Wälder wurzeln noch fester im Boden, als Sie in Ihrer Heimath, und doch müssen sie weichen. Ich fürchte, Herr von Thurgau, Sie haben keine Vorstellung davon, welch ein Riesenwerk unser Unternehmen ist, mit welchen Mitteln es arbeitet und was für Hindernisse es überwinden muß. Wir graben uns mitten durch die Felsen und Wälder, zwingen die Ströme in ihrem Lauf, überbrücken die Schluchten und was uns im Wege steht, das muß nieder. Wir nehmen den Kampf mit den Elementen auf und bleiben Sieger darin – fragen Sie sich selbst, ob da der Wille eines Einzelnen uns Halt gebieten kann?“

Es folgte eine sekundenlange Pause. Thurgau gab keine Antwort; sein wilder Jähzorn schien sich zu brechen an der unerschütterlichen Ruhe dieses Gegners, der in rücksichtsvollster Haltung vor ihm stand und streng den Ton der Höflichkeit festhielt. Aber die klare Stimme hatte einen eisernen, unerbittlichen Klang, und der Blick, der so fest und kalt auf den Freiherrn gerichtet war, schien diesen förmlich zu bannen. Er war bisher jeder Vorstellung, jedem Zureden unzugänglich gewesen; mit der ganzen Hartnäckigkeit seines Charakters hatte er sich an sein vermeintliches Recht geklammert, das in seinen Augen so unerschütterlich war wie die Berge selbst. Jetzt zum ersten Male kam ihm eine Ahnung, daß sein Trotz gebrochen werden könne, daß er unterliegen müsse im Kampfe mit einer Macht, die ihre eiserne Hand selbst an die Berge legte. Er stützte sich wieder schwer auf den Tisch und rang nach Athem; es war, als versagte ihm die Sprache.

„Sie dürfen überzeugt sein, daß wir mit aller nur möglichen Rücksicht zu Werke gehen,“ nahm Wolfgang wieder das Wort. „Die Vorarbeiten, die wir zunächst in Angriff nehmen, werden Sie kaum stören, und während des Winters bleiben Sie überhaupt ganz unbehelligt; erst mit dem Frühjahr beginnt der eigentliche Bau, und dann allerdings –“

„Muß ich weichen, meinen Sie?“ ergänzte Thurgau mit heiserer Stimme.

„Ja, Sie müssen, Herr Baron!“ sagte Elmhorst kalt.

Das verhängnißvolle Wort, dessen Wahrheit er gleichwohl empfand, raubte dem Freiherrn den letzten Rest seiner Fassung; er bäumte sich dagegen auf mit einer Heftigkeit, die etwas Erschreckendes hatte und wirklich an seiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln ließ.

„Ich will aber nicht – will nicht, sage ich Euch!“ stieß er außer sich hervor. „Und wenn Euch Felsen und Wälder weichen, ich gehe nicht aus dem Wege. Aber nehmt Euch in Acht mit unseren Bergen, die Ihr so hochmüthig zwingen wollt, daß sie nicht herabstürzen und all Eure Bauten und Brücken wie Splitter entzweibrechen. Ich wollte, ich könnte dabei stehen und es mit ansehen, wie das ganze verfluchte Werk in Trümmer geht; ich wollte –“

Er vollendete nicht, sondern griff zusammenzuckend mit beiden Händen nach seiner Brust, das letzte Wort erstarb in einem dumpfen Stöhnen, und dann stürzte die mächtige Gestalt wie vom Blitze getroffen zu Boden.

„Um Gotteswillen!“ rief Doktor Reinsfeld, der schon während der letzten stürmischen Scene in der Thür des Nebenzimmers erschienen war und jetzt herbeieilte. Aber Erna war ihm bereits zuvorgekommen; sie erreichte den Vater zuerst und warf sich mit einem Schreckensrufe bei ihm nieder.

„Aengstigen Sie sich nicht, Fräulein Erna!“ sagte der junge Arzt, sie sanft zurückdrängend, während er mit Elmhorsts Hilfe den Bewußtlosen aufhob und auf das Sofa legte. „Es ist eine Ohnmacht – ein Schwindelanfall, wie ihn der Herr Baron schon vor einigen Wochen gehabt hat – er wird sich auch diesmal erholen.“

Das junge Mädchen war ihnen gefolgt und stand jetzt da mit krampfhaft verschlungenen Händen, die Augen starr auf das Gesicht des Sprechenden gerichtet; sie mochte wohl etwas darin lesen, was den tröstenden Worten widersprach.

„Nein, nein!“ stieß sie angstvoll hervor. „Sie täuschen mich, das ist etwas anderes. Er stirbt, ich sehe es! – Papa, Papa, ich bin es! Kennst Du Deine Erna nicht mehr?“

Benno antwortete nicht, sondern riß den Rock des Kranken auf; Elmhorst wollte ihm dabei Hilfe leisten; aber Erna stieß mit furchtbarer Heftigkeit seine Hand zurück.

„Rühren Sie ihn nicht an!“ rief sie mit halb erstickter Stimme. „Sie haben ihm den Tod gebracht, mit Ihnen ist das Verderben in unser Haus gekommen! Fort von ihm! Ich leide nicht, daß Sie auch nur seine Hand anrühren!“

Wolfgang wich unwillkürlich zurück und blickte betroffen, fast erschreckt auf das Mädchen, das in diesem Augenblick kein Kind mehr war. Sie hatte sich vor den Vater geworfen mit weit ausgebreiteten Armen, als müsse sie ihn schützen und vertheidigen und ihre Augen flammten in so wildem, grenzenlosem Hasse, als sei es ein Todfeind, der da vor ihr stehe.

„Geh’, Wolfgang!“ sagte Reinsfeld leise, indem er ihn fortzog. „Das arme Kind ist ungerecht in seinem Schmerze und Du kannst überhaupt nicht bleiben. Es ist möglich, daß der Baron noch einmal zur Besinnung kommt – dann darf er gerade Dich nicht sehen.“

„Noch einmal?“ wiederholte Elmhorst. „Du fürchtest also–?“

„Das Schlimmste! Geh’ und schicke mir die alte Vroni zur Hilfe, sie wird wohl irgendwo im Hause zu finden sein. Warte draußen, ich bringe Dir sobald als möglich Nachricht.“

Er drängte mit diesen nur geflüsterten Worten den Freund nach der Thür. Wolfgang kam schweigend der Weisung nach; er schickte die alte Magd, die er im Hausflur traf, in das Zimmer und trat dann ins Freie, aber auf seiner Stirn lag eine finstere Wolke. Wer konnte auch einen solchen Ausgang ahnen! –

Eine Viertelstunde mochte vergangen sein, da erschien Benno Reinsfeld. Er war sehr blaß, und seine sonst so klaren Augen hatten einen feuchten Schimmer.

„Nun?“ fragte Wolfgang hastig.

„Es ist vorüber!“ entgegnete der junge Arzt halblaut. „Ein Schlaganfall, der unbedingt tödlich war – ich sah es in der ersten Minute.“

Wolfgang schien eine solche Nachricht doch nicht erwartet zu haben; seine Lippen zuckten, als er in gepreßtem Tone sagte:

„Die Sache ist mir furchtbar peinlich, Benno, wenn ich auch keine Schuld an dem unseligen Zufall trage! Ich bin mit aller Rücksicht zu Werke gegangen. Aber wir werden den Präsidenten benachrichtigen müssen.“

„Gewiß, er ist der einzige nähere Verwandte, so viel ich weiß. Ich bleibe inzwischen bei dem armen Kinde, das ganz fassungslos ist. Willst Du es übernehmen, einen Boten nach Heilborn zu schicken?“

„Ich fahre selbst hinüber und bringe Nordheim die Nachricht. Leb’ wohl!“

„Leb’ wohl,“ sagte Benno einsilbig und kehrte in das Haus zurück. Wolfgang wandte sich zum Gehen, hielt aber plötzlich inne und trat dann langsam an das Fenster, das zur Hälfte offen stand.

Drinnen im Zimmer lag Erna auf den Knieen und hielt mit beiden Armen die Leiche des Vaters umklammert. Der leidenschaftliche Mann aber, der noch vor einer Viertelstunde hier in voller Lebenskraft gestanden und sich so trotzig aufgebäumt hatte gegen eine unabwendbare Nothwendigkeit, lag jetzt still und regungslos ausgestreckt; er vernahm nicht mehr das verzweiflungsvolle Weinen seines verwaisten Kindes. Das Schicksal hatte seine Worte zur Wahrheit gemacht: der Wolkensteiner Hof blieb bei dem alten Geschlechte, dessen Wiege er gewesen war, bis der letzte Thurgau die Augen geschlossen hatte für immer.

Ein ereignißreiches Jahr in der Geschichte Preußens und Deutschlands; aber ein Trauerjahr wie wenige! Kaum drei Monate, nachdem der erste Kaiser des Deutschen Reichs sein ehrwürdiges Haupt zur ewigen Ruhe gebettet, ist ihm sein Sohn und Erbe, Kaiser Friedrich, nachgefolgt und sein Enkel, Kaiser Wilhelm II., hat den preußischen Königs-, den deutschen Kaiserthron bestiegen. Ihm, der in der Blüthe der Jugend, öffnen sich uneingeschränkt die Weiten des Lebens; lange Jahrzehnte der Herrschaft liegen vor ihm, nach menschlichem Ermessen und nach den Wünschen seines Volkes, welches nicht an abermalige schwere Schicksalsschläge, die das Haus der Hohenzollern treffen, glauben mag.

Prinz Friedrich Wilhelm Victor Albert wurde am 27. Januar 1859 in Berlin geboren. So ist er jetzt, wo er den Königs- und Kaiserthron besteigt, noch nicht 30 Jahre alt. Von den preußischen Monarchen haben drei vor dem dreißigsten Lebensjahre die Krone erlangt: Friedrich Wilhelm I. war 24 Jahre alt, als er König wurde, Friedrich der Große 28 Jahre, Friedrich Wilhelm III. 27 Jahre.

Prinz Wilhelm hat, den volksthümlichen Gesinnungen seines Vaters entsprechend, eine Erziehung erhalten, die weit entfernt war von vornehmer höfischer Abgeschlossenheit und ihn schon früh in die Kreise der bürgerlichen Jugend, unter gleichstrebende Studiengenossen versetzte. Bis zu seiner Konfirmation leiteten Professor Hinzpeter als Civilgouverneur und mehrere sich ablösende Offiziere als Militärgouverneure seine Erziehung. Im Herbst 1874 besuchte Prinz Wilhelm das Gymnasium zu Kassel, das Lyceum Fridericianum, und bestand dort zu Anfang 1877 sein Abiturientenexamen. Nach der ausdrücklichen Bestimmung des Kronprinzen sollte sein Sohn während der Schuljahre in Bezug auf Anforderungen, welche die Anstalt an seinen Fleiß und seine Leistungsfähigkeit stellte, mit seinen Mitschülern ganz gleich gehalten werden. Der Prinz war ein fleißiger und pünktlicher Schüler, gewissenhaft in Verwendung und Eintheilung seiner Zeit. In seinen Mußestunden gab er sich mit Eifer gymnastischen Uebungen hin und machte Exkursionen mit seinen Mitschülern, mit denen er durchaus unbefangen verkehrte. Am 27. Januar 1877 wurde der Prinz, da er sein achtzehntes Lebensjahr vollendet hatte, volljährig nach einem alten Hausgesetze der Hohenzollern. Der Tag wurde im kronprinzlichen Palais festlich begangen; Kaiser Wilhelm schmückte den Prinzen mit den Insignien des Schwarzen Adlerordens.

Dann trat dieser, um den praktischen Dienst zu erlernen, in das erste Garderegiment zu Fuß ein; auch wurde er von mehreren Offizieren in den Kriegswissenschaften unterrichtet. Im Herbst 1877 bezog er die Universität Bonn, wo er juristische, historische und physikalische Kollegien hörte und sich eine vielseitige Bildung aneignete. Er betheiligte sich hier als Konkneipant an dem fröhlichen Studentenleben des Corps Borussia. So lernte er das Gymnasium, die Universität und die akademischen Kreise aus eigener Anschauung kennen; stets hat er seinen Schul- und Universitätsfreunden ein treues Gedenken bewahrt und mit warmer Theilnahme ihre Lebensgeschichte verfolgt. Und so hat er sich auch später an studentischen Festen betheiligt und erschien öfters mit dem Corpsband über der Uniform und mit der weißen Corpsmütze: so bei den Festen, welche die alten Herren der Borussia in Berlin zu feiern pflegen. Auch dem Stiftungsfest des Corps in Bonn im Jahre 1886 wohnte er bei und machte Kommers und Wagenfahrt mit. In seiner Toastrede hob er hervor, daß das Corps die Farben des Hohenzollernhauses, die preußischen Landesfarben trage. Oftmals seien diese Farben von Fremden als nicht prunkend, als zu ernst angesehen worden. In ihrem Ernste aber entsprächen sie der Geschichte Preußens, welches durch schwere Schicksale und Zeiten hindurch in ernstem Ringen erst zu jener Stellung sich hindurchkämpfen mußte, die es heute einnimmt. Das schönste Symbol dieses Kampfes sei das Eiserne Kreuz, welches eben diese ernsten Farben trage.

In seiner militärischen Karrière avancirte der Prinz, aber nicht so rasch, wie es in früheren Zeiten Brauch war. Am 16. Oktober 1885 wurde ihm als Oberst und Regimentskommandeur das Garde-Husarenregiment übergeben, am 27. Januar 1888 ernannte der Kaiser den Prinzen aus Anlaß seines Geburtstages zum Generalmajor und Kommandeur der zweiten Garde-Infanteriebrigade.

So in verschiedenen Chargen mit dem militärischen Dienste vertraut, wurde er auch zu Regierungsgeschäften zugezogen und in den preußischen Verwaltungsdienst eingeweiht. Im Herbst 1882 wurde hierin Staatsminister Achenbach sein erster Lehrer, der ihn nach einem festentworfenen Programm, anknüpfend an einzelne Vorlagen, mit den Provinz-, Bezirks- und Gemeindeverhältnissen vertraut machte. Im Winter 1886/87 trat der Prinz dem auswärtigen Amte näher, sein großer Lehrer war hier Fürst Bismarck, dem er einmal einen begeisterten Trinkspruch gewidmet hat. Auch an den Sohn des Reichskanzlers, den Grafen Herbert Bismarck, schloß sich der Prinz an; im Herbst 1887 studirte er die Einrichtung und die Geschäfte des Finanzministeriums. In den letzten Monaten hatte ihm der schwerkranke Kaiser einen Theil der Regierungsgeschäfte übertragen.

Auf seinen Reisen an befreundete Höfe hatte der Prinz mit dem Kronprinzen Rudolf von Oesterreich ein engeres Freundschaftsbündniß geschlossen, das für die Beziehungen der beiden Staaten auch für die Zukunft eine schöne Bürgschaft giebt.

Mit einer Fürstentochter des stammverwandten und meerumschlungenen Schleswig-Holstein, Augusta Victoria, der Tochter des vielgenannten Herzogs von Augustenburg, dessen Erbansprüche bei der politischen Weltlage nicht zur Geltung kamen, hat sich Prinz Wilhelm 1880 in Gotha verlobt. Ihr Vater lebte damals als Privatmann auf Schloß Primkenau in der Niederlausitz. Die von ihm in Anspruch genommenen Lande waren längst in Preußen aufgegangen; jetzt trägt die Erbtochter von Schleswig-Holstein die preußische Königskrone, die deutsche Kaiserkrone: eine schöne Versöhnung der politischen Gegensätze, die einst in heftigem Kampfe sich befehdeten.

Am 27. Februar 1881 fand die Vermählung in der Kapelle des königlichen Schlosses zu Berlin statt.

Von der jungen Braut berichtet ein Brief aus Gotha, den wir dem Fürstenbild von W. von Hendrichs „Prinz Wilhelm von Preußen“ entnehmen:

„Was für die Braut des Prinzen Wilhelm beim ersten Anblick einnimmt, ist das gemüthliche, deutsche Element, das sich in ihrer äußeren Erscheinung wie in ihrem Wesen ausdrückt. Von Gestalt groß, schlank, hoch, voll edlen Ebenmaßes, Hand und Fuß schöngeformt, weiß sie in ihrer Haltung wie in ihren Bewegungen Würde mit Anmuth zu vereinigen. Kann man auch nicht sagen, daß der Schnitt der Züge und des Kopfes zu jenem Genre gehört, das beim ersten Anblick den Zuschauer frappirt, so wird man doch bald innewerden, daß dieses ovale Gesicht mit den zarten blauen Augen, dem lieblichen Munde mit den schönen Zähnen, mit der Fülle blonden Haares bei längerem Anschauen von Minute zu Minute gewinnt und fesselt. Die Augen niedergeschlagen scheinen sinnend oft anderen Dingen nachzugehen; um so anmutiger aber ist ihr Aufschlag, um so herzlicher ihr heller strahlender Blick. Aus ihrem Wesen spricht eine überzeugende Herzensfreundlichkeit, die das Gepräge innerer Wahrheit trägt, welche nur in der Quelle eines lauteren Gemüthes liegt. Mit der Bildung ihres Herzens, die von religiösem Grunde ausging, verschwisterte sich die ihres Geistes. Die Prinzessin spricht sehr gut, weiß sehr viel, und daß sie nicht nur Angelerntes, sondern eigen Geistiges zu geben weiß – davon giebt der Reiz Zeugniß, der in ihrer Konversation liegt. Aus deutschem Stamm ist sie entsprossen, deutsch ist ihre Erscheinung, deutsch ihr Wesen.“

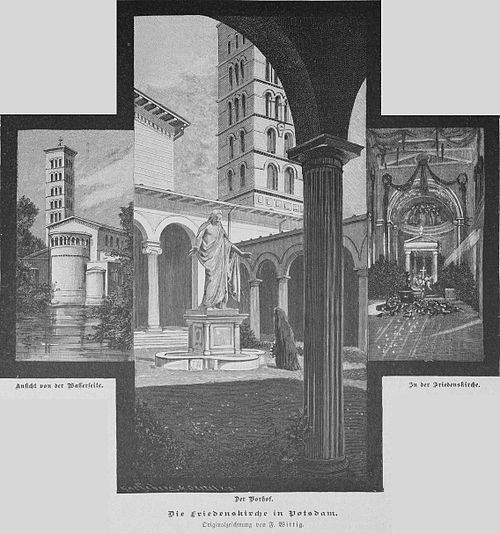

Ueber das reizende Familienleben des prinzlichen Paares im Marmorpalais bei Potsdam haben wir bereits in Nr. 35, Jahrgang 1887 dieses Blattes berichtet; ebenso gaben wir in Nr. 13 dieses Jahrg. ein Bild der jungen Prinzen Friedrich Wilhelm und Eitel Fritz, denen sich Prinz Adalbert und Prinz August anschließen.

Die kaiserlichen Kronen schmücken jetzt ein Paar voll Jugendfrische. Eine schwere Last der Sorge senkt sich auf des jungen Kaisers Haupt; die Weltlage ist, wenn auch nicht unmittelbar bedrohlich, so doch voll Gefahr; doch in allem, was er bisher gethan und gesprochen, prägt sich das Pflichtgefühl der Hohenzollern aus, das allen seinen Ahnen eigen war, und so wird er, welche Geschicke auch die Zukunft im Schoße tragen möge, wie sein Vater und Großvater seine Pflicht thun im Dienste und zum Heile des Vaterlandes.

[441]Für den Mann, der das seltene Los gezogen, der Liebling einer Nation, ja einer ganzen Zeitgenossenschaft zu sein, wird auch das, was der Zufall ihm bot, mit besonderer Bedeutung ausgeschmückt. In einer solchen Bedeutung glänzt gleich der Geburtstag Kaiser Friedrichs: es ist der 18. Oktober, und zwar des Jahres 1831, das uns sofort an das Jahr 1813 erinnert und an die Völkerschlacht bei Leipzig.

Die Wiege des Prinzen Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl, welche Namen derselbe bei seiner Taufe am Sonntag den 13. November erhalten hatte, stand im Neuen Palais bei Potsdam, dem jetzigen Schloß Friedrichskron, und der dieses Schloß gebaut, ist des Preußenvolks und aller Deutschen „Alter Fritz“.

In Glück und Frieden flossen die ersten Kindheits- und Knabenjahre Friedrich Wilhelms dahin. Kriegerische Stürme bedrohten nicht das Vaterland und die schwere Prüfung, welche einst Kaiser Wilhelm als Knabe tragen mußte, blieb dem Sohn erspart. Und nicht allein Vater und Mutter, auch der königliche Großvater Friedrich Wilhelm III. sorgte für Lust und Lehre des Knaben, den er besonders in sein Herz geschlossen. So hatte er in seinem Lieblingssitze Paretz für Fritz und dessen viertehalb Jahr älteren Vetter Friedrich Karl ein Soldatenspiel im Großen hergerichtet. Die gesammte Dorfjugend bildete ein Bataillon, das sogar kleine Kanonen besaß und von den beiden Prinzen kommandirt wurde.

Aus diesem Spiel fand die Mutter des Prinzen in sinnigster Weise den Uebergang zum Ernste. Zum Geburtstag des Vaters sollte derselbe als fertiger Rekrut ausgebildet sein und den Rapport von der Wache erstatten. Es wurden ihm zwei gleichaltrige Kameraden, v. Zastrow und Graf v. Königsmark, beigegeben, und obschon an den übrigen Unterrichtsstunden nichts versäumt werden durfte, machten die Unteroffiziere, und namentlich Bludau, ihre Sache so gut, daß die Ueberraschung aufs beste gelang. Stramm in Dienstjacke nebst Mantel der Stettiner Gardelandwehr, den Tschako auf, das Lederzeug umgehängt und vom königlichen Großvater mit einem Gewehr ausgerüstet, so marschirte der Rekrut am Morgen des 22. März 1839 vor seinem Vater auf und meldete mit allem Ernst der Pflicht. „Rapport von der Potsdamer Thorwache. Auf Wache und Posten nichts Neues. Sie ist stark 1 Unteroffizier, 1 Spielmann und 18 Grenadiere.“

Das Jahr 1840 brachte dem jungen Prinzen zwei unvergeßliche Erinnerungen. Am 1. Juni wohnte der Prinz in seiner Militärdienstjacke der Grundsteinlegung zum Denkmal Friedrichs des Großen bei, und nur sechs Tage später stand er am Sterbebette seines Großvaters, der dem Enkel so viel zärtliche Liebe erwiesen hatte. Das war des Knaben erster tiefer Schmerz.

Nachdem der Prinz die Huldigungsfeier bei der Thronbesteigung seines Oheims Friedrich Wilhelms IV. mitgemacht, wurde er an seinem zehnten Geburtstage, 1841, Sekondelieutenant der Leibkompagnie des ersten Garderegiments zu Fuß.

Von jetzt an leitete den militärische Unterricht des Prinzen der Oberst v. Unruh und ebenso sorgsam den wissenschaftlichen der Prediger Godet, bis mit dem 13. Jahre Ernst Curtius, der Alterthumsforscher, diese Leitung übernahm und bis zum ersten Bonner Semester fortführte. Die alte gute Sitte der Hohenzollernschen Familie, daß jeder Prinz auch ein Handwerk lernen muß, führte den Prinzen in die Werkstätten des Hoftischlermeisters Kunath und des Buchbindereibesitzers Moßner. Auch die Jünger der Buchdruckerkunst verehren in Kaiser Friedrich einen gekrönten Genossen, der gleich ihnen tüchtig schaffend am – Setzerkasten gestanden hat. Diese Thatsache wird in den uns vorliegenden Quellen verschiedenartig erzählt. Der Unterricht fand, wie in den „Graphischen Künsten“ (Nr. 7, Jahrgang 1888) berichtet wird, im Jahre 1844 statt. Jeden Morgen wanderte ein Gehilfe aus der Buchdruckerei Meister Eduard Hänels in das Palais, um den Prinzen Friedrich Wilhelm im Setzen etc. zu unterrichten. Dieser Gehilfe war ein Magdeburger Stadtkind und hieß Wilhelm Geldmacher; derselbe fühlte sich nicht wenig stolz, als eines Tages sein hoher Lehrling den Konfirmationsspruch fein säuberlich gesetzt und eigenhändig gedruckt hatte. – Um beiden Prinzen, Friedrich Wilhelm und Friedrich Karl, Gelegenheit zu Uebungen im Felddienst zu geben, wurden bei Potsdam sogenannte Kadettenmanöver – von 60 Potsdamer und 10 Berliner Kadetten – organisirt, deren Waffe das „Pustrohr“ war. Mit einer Auswahl derselben unternahm der Prinz seine lustigen Ferienreisen in inländische Berglande, wie die märkische und die sächsische Schweiz, ins Riesengebirg und den Thüringerwald, die meistens zu Fuß erstiegen und durchwandert wurden. Alles, was in Natur und Leben das Herz erfrischen und den Geist mit lebendigen Anschauungen aus den verschiedensten Volkskreisen bereichern kann, war da in Fülle geboten und beglückte das für alles menschlich Gute, Liebe und Heitere so empfängliche Gemüth.

Dieses Glück schöner jugendlicher Harmlosigkeit unter den Augen der Eltern, die sich des Gedeihens ihrer Kinder erfreuten, dauerte drei Jahre – von 1844 bis 1847.

Der Sturm des Jahres 1848 hat kein Haus mehr bedroht, als das des Vaters „unseres Fritz“. Der „Prinz von Preußen“ galt fälschlich für den Urheber des Blutbads vom 18. März, während er doch schon am 13. das Kommando der Garden niedergelegt hatte. Das Palais desselben konnte bekanntlich nur dadurch gerettet werden, daß es für „Nationaleigenthum“ erklärt wurde, und er selbst begab sich, auf des Königs Wunsch, nach London. Seine Familie harrte in äußerster Zurückgezogenheit in Potsdam in der Sehnsucht nach dem Gatten und Vater aus – bis der 6. Juni ihn zurückführte. Jetzt erst konnte der Konfirmandenunterricht des Prinzen Friedrich Wilhelm durch den Hofprediger Heym beginnen, worauf am 19. September 1848 der Oberhofprediger Dr. Ehrenberg in der Schloßkapelle zu Charlottenburg den Akt der Konfirmation vollzog.

Das Jahr 1849, für Tausende von Familien ein schweres Unglücksjahr, führte den jungen Prinzen auf friedlicher Bahn vorwärts. Am 3. April stand er bei seinem Vater neben dem Thron, von welchem herab König Friedrich Wilhelm IV. die ihm vom deutschen Parlament angetragene deutsche Kaiserkrone ablehnte. Dem Feldzug gegen die Aufständischen der Rheinpfalz und Badens, den sein Vater befehligte, blieb er fern, ausschließlich seinem Dienst und den Studien unter seinem Militärgouverneur, dem Oberstlieutenant Fischer, ergeben. Der 18. Oktober schloß seine Jünglingszeit ab; die Großjährigkeit des zukünftigen Thronfolgers ward mit vielerlei Festlichkeiten, Adressen und Reden [442] gegrüßt; wir können aber nichts mittheilenswerther finden, als die Worte seiner Mutter: „Ich habe meinen Sohn in der Liebe zum Vaterlande erzogen und ich hoffe, er wird sie bewähren!“ Und es geschah offenbar mit im Geiste dieser Mutter, daß der Prinz am 7. November die Universität (Bonn) bezog, ein damals für die Angehörigen regierender Häuser noch sehr ungewöhnlicher Bildungsgang.

Nach Bonn waren ihm sein bisheriger Erzieher Professor Dr. Curtius und Oberstlieutenant Fischer gefolgt, deren Rath er allezeit ehrte. Dabei hatten ihm die Eltern den Genuß des freien, frohen deutschen Studentenlebens sowohl hinsichtlich der Wahl der Lehrer, wie des geselligen Verkehrs gestattet, und so trieb er’s auch. Er hörte nicht bloß römisches, Kirchen- und Völkerrecht bei Walter, Bluhme und Hälschner, sondern auch Politik und vergleichende Völkerkunde bei Dahlmann und dem alten Arndt, der als Professor der Geschichte vom deutschen Bundestag 1821 ab- und erst 1840 von Friedrich Wilhelm IV. wieder eingesetzt worden war. Und ebenso ist sein freies, offenes und fröhliches Wesen durch die rüstige akademische Jugendlust gekräftigt und zu dem edeln Humor ausgebildet worden, der auch dem Ernst gerecht wird und am standhaftesten der Trübsal Trotz bietet.

Nachdem der Prinz von Preußen als Militärgouverneur der Rheinprovinz und Westfalens am 17. März 1851 seinen Hofhalt nach Koblenz verlegt hatte, wo er mit seiner Familie sieben glückliche Jahre verleben sollte, mußte Prinz Friedrich Wilhelm das Bonner Studium von Ostern 1851 bis zum Oktober unterbrechen, um seine Eltern zum Besuch der Weltausstellung in London zu begleiten. Hier hatte er zum ersten Male seine künftige Gattin, die damals im Alter von zehn Jahren stehende Prinzessin Victoria, gesehen.

Am 26. Mai verließ der Prinz von Preußen mit den Seinen England, um schon am 31. der Feier der Enthüllung des Denkmals Friedrichs des Großen beizuwohnen. Friedrich Wilhelm ward wieder vom Dienst festgehalten, wurde im Juni bei einem Besuche des Zaren zum Chef eines russischen Husarenregimentes (Isum Nr. 11) und nach den Manövern von seinem königlichen Oheim zum Hauptmann ernannt. Ende Oktober kehrte der Prinz nach Bonn zurück, von Stadt und Universität mit festlicher Freude begrüßt, und als er Ostern 1852 scheiden mußte, war es ihm wirklich zu Muthe wie einem „bemoosten Haupte“, das von der „alten Burschenherrlichkeit“ scheidet. Die Liebe, die sich der Prinz auch da erworben, wurde durch glänzende Feste und Erinnerungsgaben, Fackelzüge der Studenten und der Bürger, ein prachtvolles „Abgangszeugniß“ u. dergl. bethätigt.

Staatsgeschäfte, Reisen nach Rußland und Italien füllten die nächsten Lebensjahre des Prinzen aus, bis er im September 1855 die Fahrt nach England antrat, um mit Zustimmung seiner Eltern um die Hand der Prinzessin Victoria zu werben. Die königliche Familie hielt sich damals in dem schottischen Schlosse Balmoral auf, und hier erfolgte auch die Verlobung, von welcher die Königin von England in ihrem „Tagebuch“ unter dem 29. September folgendes erzählt:

„Heute hat sich unsere geliebte Victoria mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen verlobt. Schon am 20. hatte er uns sein Anliegen mitgetheilt, aber um ihrer großen Jugend willen waren wir zweifelhaft, ob er jetzt mit ihr reden oder bis zu seiner Wiederkehr warten solle, entschlossen uns aber doch zu ersterem. Als wir nun heute Nachmittag den Craig-na-Ban hinaufritten, brach er einen Zweig weißer Heideblumen (der Glück bedeutet), gab ihr denselben und knüpfte daran auf dem Heimwege. den Glen-Girnoch hinab, Andeutungen seiner Hoffnungen und Wünsche, die dann alsbald in Erfüllung gingen.“

Nach seiner Heimkehr mußte sich Prinz Friedrich Wilhelm den Staatsgeschäften widmen, welche, wie aus seinen Briefen an den Prinz Albert ersichtlich ist, nicht gerade erfreulich waren; desto freudiger eilte er im Mai 1856 wieder zu seiner Braut und kehrte als Ehrendoktor von Oxford zurück, um sogleich eine große Repräsentationsreise zur russischen Kaiserkrönung in Moskau anzutreten.

Mit dem Anfang des Jahres 1857 finden wir den Prinzen in Breslau, wo er als Führer des 11. Infanterieregiments das Schloß bezieht und es in kurzer Zeit zum Mittelpunkt eines frischen geistigen Verkehrs erhebt. Hier war es auch, wo er endlich die am 16. Mai in Berlin erfolgte Verkündigung seiner Verlobung las.

Diesmal langte er als erklärter Bräutigam in England an und empfand dies sofort bei den Huldigungen, die ihm nun gebracht wurden, denn als er nach dem stillen Glück der Liebe und den lauten Festen England wieder, zum letzten Male vor der Hochzeit, verließ, that er es als „Ehrenbürger von London“. –

In Breslau nahm der Prinz, nachdem er noch die Manöver in der Reichenbacher Gegend mitgemacht, am 19. September Abschied von seinem Regiment. Wenige Wochen später erschütterte seine Familie und das ganze Land das schwere Schicksal des Königs, der, vom Gehirnschlage getroffen, der Regierung entsagte. Prinz Wilhelm wurde Prinz-Regent von Preußen, und als solcher erhob er seinen Sohn an dessen Hochzeitstage zum Generalmajor.

Umgeben von allen Lieben, Verwandten und Theilnahmeberechtigten reichten in der Kapelle des St. James-Palastes am 25. Januar 1858 Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen und Prinzeß Victoria von England sich die Hände zum ewigen Bunde, welchem der Erzbischof von Canterbury den kirchlichen Segen ertheilte.

In der deutschen Heimath wurde dem jungen Ehepaar das Haus zur Stadtwohnung hergerichtet, welches Friedrich Wilhelm III. bewohnt hatte und in welchem Kaiser Wilhelm geboren worden war.

Am 27. Januar 1859 schenkte Prinzessin Victoria dem jetzt regierenden Kaiser das Leben; zur Begrüßung dieses Enkels, der den Namen Wilhelm erhielt, war der Großvater in einem Fiaker zum Palais geeilt; auch der alte Wrangel fehlte nicht und verkündete der Volksmenge vor dem Palais: „Kinder, es geht alles gut; es ist ein tüchtiger, derber Rekrut, wie man es nur verlangen kann!“

Es beginnen nun die Tage großer innerer und äußerer Kämpfe. Der Krieg Oesterreichs gegen Italien und Frankreich, welcher mit der Schlacht von Solferino, am 24. Juni 1859, und dem Verlust der Lombardei endete, veranlaßte Preußen zu einer „Mobilmachung“, in deren Folge der Prinz das Kommando der 1. Garde-Infanterie-Division erhielt; im Oktober wurde er Mitglied der Kommission für die „Reorganisation der Armee“, welche dann die Konfliktszeiten verursachte.

Mitten in diesen äußern Unruhen mehrte sich das stille Glück des Hauses, dem am 24. Juli 1860 das erste Töchterlein beschert wurde: Charlotte, jetzt Gemahlin des Erbprinzen von Meiningen. Indessen war die Zeit angebrochen, in welcher die großen politischen Umwälzungen sich vollziehen sollten, die wir alle erlebt haben.

In der Nacht vom 1. zum 2. Januar 1861 war König Friedrich Wilhelm IV. gestorben – König Wilhelm bestieg den Thron; sein Sohn hieß von jetzt an „Kronprinz von Preußen“ und wurde zugleich zum Statthalter von Pommern ernannt. Mit der großen Fahnenweihe am 17. Januar, bei welcher der Kronprinz als nunmehriger Generallieutenant das Truppenkommando zu leiten hatte, galt die Armeereorganisation als vollendet.

Der Glücksstern der Hohenzollern strahlte hell. Der August des Jahres 1862 bescherte den königlichen Großeltern zwei nette Enkel, am 7. Victoria von Baden (jetzt Kronprinzessin von Schweden) und am 14. den Prinzen Heinrich, der nun als Seefahrer glänzt. – In diesem Jahr ist auch Bismarck Preußens Minister geworden.

Das Jahr 1863 rief durch seine fünfzigjährigen Erinnerungen an 1813 eine nationale Bewegung in ganz Deutschland ins Leben, und zwar bei den Fürsten wie im Volke. Noch lauter als die Berufung eines Fürstenkongresses und Pläne zur Verbesserung der Bundesverfassung sprachen die großen Nationalfeste der Turner, der Schützen, der Sänger und der Kämpfer von der Leipziger Völkerschlacht, und das überall erschallende „Schleswig-Holstein meerumschlungen“ weckte sogar den Bundestag auf, so daß er zum ersten Male und noch am Schluß des Jahres Bundestruppen gegen Dänemark marschiren ließ. Aber erst im folgenden Jahre unternahmen Preußen und Oesterreich in ihrem nicht von gegenseitiger Eifersucht freien Bündniß die Kriegsführung.

[443] Bekanntlich erhielten das Kommando, unter Oberleitung Wrangels, über die Österreicher Feldmarschall-Lieutenant von Gablenz und über die Preußen Prinz Friedrich Karl. Dem Kronprinzen fiel die Rolle einer Mittelsperson bei etwa nöthig werdenden Ausgleichungen der verschiedenartigen Kampfgenossen zu, eine Rolle, für die er in jeder Beziehung, durch persönliche Liebenswürdigkeit wie durch soldatische Tüchtigkeit und seinen hohen Rang, wie geschaffen war. Er wurde bald der Liebling aller Truppen, mit denen er alle Beschwerden und Entbehrungen des harten Winterfeldzuges theilte. Im Gefecht bei Nübel, am 22. Februar, stand er zum ersten Mal im Feuer. Mit Wrangel zog er dann bis vor Fridericia, wo er am 21. März abermals im Feuer stand; am 18. April beobachtete er von der Gammelmark Lobten aus den Sturm der Düppeler Schanzen und empfing am 21. in Flensburg seinen Vater, vor welchem dann die Sieger von Düppel in ihrer Sturmkleidung Parade machten.

Dienst und Familie theilten sich nun wieder in sein Leben und die Familienfreude gewann einen Zuwachs; am 15. September 1864 wurde den drei Geschwistern ein Brüderchen geschenkt, welches Siegismund getauft wurde. Die frohen Eltern brachten den Spätherbst in der Schweiz zu und waren Mitte Dezember wieder bei den Ihren, um nun für vier Kinder den Christbaum zu schmücken. Wir wollen hier gleich melden, daß noch ein Töchterchen am 12. April 1866 hinzukam, das den Namen Victoria erhielt.

Das Jahr 1865 war wieder ein vielbewegtes; denn während der Unfriede der Konfliktszeit fortdauerte, feierte der König in vier Provinzen ihre fünfzigjährige Zugehörigkeit zum preußischen Staate. Und in derselben Zeit hatte die alte Eifersucht und Zwietracht zwischen Oesterreich und Preußen in Schleswig-Holstein wie am Bundestag endlich den Bruch herbeigeführt. Deutschland stand vor dem Krieg von 1866.

Das Vertrauen seines königlichen Vaters stellte schon am 17. Mai den Kronprinzen an die Spitze der zweiten Armee, welcher die wichtige Aufgabe zufiel, Schlesien gegen den dort erwarteten Angriff zu vertheidigen. Diesmal war es ein schwerer Abschied vom geliebten Weibe und von den fünf Kindern, die im liebreizendsten Alter den Vater umdrängten, der in den Krieg zog. Ob eine dunkle Ahnung mit ihm ging? – Auf des Königs Befehl eilte er, am 2. Juni noch zum Militärgouverneur von Schlesien erhoben, nach Neiße, um von dort aus die Aufstellung seiner Armee zu ordnen, und dort, mitten in angestrengtester Thätigkeit traf ihn die Nachricht, daß sein jüngster Liebling, sein kleiner Siegismund, gestorben sei. – Erst nach dem Friedensschluß schrieb er darüber nach Berlin: „Es war eine schmerzliche Aufgabe, daß ich meiner Gemahlin und meinem sterbenden Kinde nicht beistehen, daß ich meinem heimgegangnen Sohne nicht die Augen zudrücken konnte. So schwer es mir damals wurde, fern von Heimath und Familie zu bleiben: ich sehe jetzt mit Genugthuung darauf zurück, weil es ein Opfer war, das ich dem Vaterlande brachte.“ –

Mit seinem Unterfeldherrn drang er durch die Pässe des Riesengebirges bis Königinhof vor, nach dessen Erstürmung (am 29. Juni) er am 1. Juli in einem Armeebefehl sich fünf glänzender Siege und der gelungenen Verbindung mit der 1. Armee (unter Prinz Friedrich Karl) rühmen konnte. Am 3. Juli wurde die Entscheidungsschlacht vor Königgrätz geschlagen, welcher die Friedensverhandlungen und der Friedensschluß folgten.

Wie alle seine Feldherren, so belohnte der König auch seinen Sohn mit den höchsten militärischen Orden und Würden, und welches Glück, welche Hoffnung spricht er in den Worten aus: „Ich habe Dir den größten Beweis königlichen und väterlichen Vertrauens gegeben, indem ich Dir die Führung einer Armee übertrug. Du hast diesem Vertrauen in hohem Grade entsprochen. – Ein ehrenvoller Friede bereitet Preußen und Deutschland eine Zukunft vor, die Du berufen sein wirst, unter Gottes gnädigem Beistand dereinst auszubauen.“

Nur drei Jahre trennen das Neujahr 1867 von dem von 1870, aber sie sind für den Kronprinzen und die Seinen reich an wichtigen Erlebnissen.

Die glänzendste Seite des Jahrbuchs von 1869 nimmt die große Orientreise des Kronprinzen ein, welche ihn über Venedig und Brindisi nach Korfu und weiter nach Athen, Konstantinopel, am 4. November nach Jerusalem und über Damaskus nach Port Said führte, wo er, vom Vicekönig persönlich eingeladen, zugleich mit dem Kaiser von Oesterreich, der Kaiserin von Frankreich und dem Prinzen Heinrich der Niederlande am 17. November der Einweihung des Suezkanals beiwohnte. Nachdem er in Suez das Rothe Meer begrüßt, dann den Nil bis zum ersten Katarakt befahren, in Kairo am 5. Dezember den Grundstein zu einer evangelischen deutschen Kirche gelegt und die Pyramide bei Gizeh bestiegen hatte, trat er am 9. Dezember von Alexandrien aus die Heimfahrt an. In Cannes eilte er ans Land; denn dort fand er alle seine Lieben, Gattin und Kinder seiner harrend. Das Wiedersehen war nur durch die Krankheit des Jüngsten, Waldemar, getrübt, der an der Bräune litt. So mußte diesmal der Christbaum in Frankreich angebrannt werden, wie dies auch zur nächsten Weihnacht geschah. Am 26. Dezember reiste die Familie ab, nahm den Heimweg über Paris, wurde von Napoleon und Eugenie aufs gastfreundlichste beehrt und begrüßte im glücklichsten Friedensgefühl in der Heimath das neue, das große Jahr – 1870.

Wie H. Hengst in seinem „Fürstenbild aus dem 19. Jahrhundert“ schlagend zusammenstellt, hatte schon am Nachmittag des 15. Juli die „Kaiserin Eugenie ihren hübschen kleinen Krieg, übernahm Ollivier leichten Herzens die Verantwortung für denselben, war der Kriegsminister Leboeuf erzbereit, und so konnte am 19. Juli der französische Geschäftsträger dem Grafen Bismarck die Kriegserklärung überreichen.“ – Und der Kronprinz? „Ihm gewährte das Schicksal die denkbar höchste Gunst, die es einem preußischen Kronprinzen bewilligen konnte: an der Spitze eines aus fast allen deutschen Stämmen gebildeten Heeres für Deutschlands gekränkte Ehre ins Feld zu ziehen und als deutscher Kronprinz siegreich zurückzukehren.“

Heute und immerdar werden wir es auch preisen, daß der Kronprinz nach den Metzer Siegen der anderen Armeen nicht nach Paris zog, sondern nach Norden abschwenkte; denn nur dadurch ist der Tag von Sedan zu einem Festtag aller Deutschen geworden.

Den größten Sieg aber gewann Friedrich Wilhelm über die Herzen des Volks in Waffen und daheim durch sein Herz, dessen Reinheit und Festigkeit der Klarheit und Kraft seines Geistes würdig war. Sein Rang, seine Thaten, sein Wissen und Können berechtigten ihn, sich hoch zu fühlen, und doch stieg er am liebsten von dieser Höhe herab, um als Mensch bei Menschen zu stehen. Seine Volksthümlichkeit war nicht gemacht und gesucht: das Volk trug sie ihm entgegen im Süden wie im Norden. Er war es, der durch seine ritterliche, volksthümliche Persönlichkeit die Herzen der süddeutschen Soldaten im Sturm gewann und der dadurch am meisten dazu beigetragen hat, die innere Vereinigung und Verschmelzung des Südens mit dem Norden herbeizuführen. So ist der Name „unser Fritz“ als die höchste Ehrenbezeigung des gesammten deutschen Volkes für den deutschen Kronprinzen anzuerkennen.

Nach dem Kriege lag dem Kronprinzen zunächst um Herzen die Heilung der Wunden, die Pflege umfassender nationaler Wohlthätigkeit. Ihn selbst bedrückten fast die Ehren, mit welchen man ihn daheim wie von außen auszeichnete. Noch höher stellte ihn seine militärische Pflicht, denn aus dem norddeutschen Bundesheer war ein deutsches Reichsheer geworden, und Inspektionen, Revuen und Manöver führten den Kaisersohn in alle deutschen Staaten und Provinzen. Nicht weniger nahmen ihn die Feste geschichtlicher Erinnerungen an deutsche Thaten und Männer in Anspruch, an denen der erwachte und so gewaltig gehobene Nationalstolz sich erfreute. Und schließlich war dies alles nur glänzendes Zwischenspiel, welches von außen den Himmel seines Hauses bestrahlte, während im Innern Einfachheit und Innigkeit am stillen Herd waltete und die Pflege des aufblühenden Kinderschmuckes der Eltern ernste Sorge und reinstes Glück war.

Am 22. April 1872 wurde dem Kronprinzen sein jüngstes Töchterchen, Margaretha, geboren. Zwei Jahre darauf brachten die Eltern ihre beiden ältesten Söhne auf das Gymnasium in Kassel, wo sie genau wie ihre Schulgenossen gehalten und so dem Volke nahe gebracht werden sollten, anstatt von Hofmeistern im Glanze der Hofhaltung erzogen und dem Volke entfremdet zu werden. Für die Jüngeren aber, die in ihrem Alter von sechs, vier und zwei Jahren der herrlichsten Spielzeit angehörten, war auf den

[444][445] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [446] Spielplätzen und in den Gärten von Potsdam und Bornstedt das Paradies der Kindheit geschaffen, – aber nicht nur der eigenen, sondern vieler Kinder der Stadt und des Dorfes, die sie zu Spielkameraden derselben auserwählten. Von den Kinderfesten in Bornstedt erzählen alle, die dort mitgespielt haben, ja sie erzählen noch mehr: welch heiliger Ernst es dem Kronprinzen stets mit guter Volksbildung war, bethätigte er dadurch, daß er häufig die Dorfschule besuchte und den alten Lehrer Scheffler im Unterricht unterstützte; ja, als der Lehrer einmal, an das Krankenbett seiner Mutter gerufen, die Schule hätte schließen müssen, da vertrat der Kronprinz seine Stelle. Das vermochte derselbe Fürst, der zu anderer Zeit Regimenter führte und Heere befehligte. –

Zu Kaiser Friedrichs schönsten Lebenserinnerungen gehörte die Reise nach Italien zur Thronbesteigung des Königs Humbert im Januar 1878. Als nach der Krönung der König mit Gemahlin und Sohn und seinem deutschen Gaste auf dem Balkon sich dem Volke zeigte, hob der Kronprinz den kleinen Prinzen empor, nahm ihn auf den Arm, zeigte ihn so der zahllos versammelten Menge und küßte ihn. Diese einfache Herzensthat des hohen, ritterlichen Mannes erregte ungeheuern Jubel und tilgte den letzten Zug des alten „Morte ai Tedeschi!“ aus. – Und am 18. Februar erlebten die Eltern die erste Hochzeit ihrer Kinder, die der Prinzessin Charlotte mit dem Erbprinzen von Meiningen. Das war die letzte Freude dieses Jahres. Mit dem Mai brachen die Tage des Unheils an.

Am 11. Mai erlebte man in Berlin das erste Attentat auf den zweiundachtzigjährigen Kaiser Wilhelm, dem am 2. Juni Nobilings Mordanfall folgte. Die furchtbare Nachricht wurde dem Kronprinzen nach England telegraphirt, und schon am 3. Abends stand er am Schmerzenslager seines Vaters. Ein halbes Jahr nahm die Heilung der schweren Wunden in Anspruch; inzwischen führte der Kronprinz die Regierung. Während derselben fand der noch heute vielbesprochene „Berliner Kongreß“ mit dem „Berliner Frieden“ statt, hatte im Vatikan der Tod Pius’ des Neunten beim Thronwechsel Leo XIII. auf den päpstlichen Stuhl gebracht und den Kronprinzen zu einem echt kaiserlichen Brief an denselben veranlaßt. Gegen den Jahresschluß hin verabschiedete sich Prinz Heinrich von der Familie, denn er bestieg das Schiff zu einer zweijährigen Fahrt um die Erde.

Noch waren Trennungsleid und Sorge um Heinrich nicht verwunden, da sollte ein viel härterer Abschied die Familie und die Großeltern treffen: der elfjährige blühende Knabe Waldemar wurde den Seinen am 27. März 1879 durch die Diphtheritis, diese tückische Krankheit, entrissen.

Damit schien das Schicksal die schwarzen Tage des Hauses schließen zu wollen, denn am 21. Mai brachte es wieder eine erste große Freude: Prinzessin Charlotte legte das erste Enkelkind, Feodora, in die Arme der Großeltern und der Urgroßeltern, die dazu am 11. Juni ihre Goldene Hochzeit feierten, und zwar umgeben von ihren beiden Kindern, acht Enkeln und einem Urenkelchen.

Hochzeitsfeste füllen auch die nächsten Jahre aus; denn nun führte auch Friedrich Wilhelms ältester Sohn seine Braut zum Altar, und die kaiserliche Familie eilte nach Karlsruhe, um die silberne Hochzeit des großherzoglichen Paares zu feiern.

Am 18. Oktober 1881 feierte Friedrich Wilhelm seinen fünfzigsten Geburtstag, und der 6. Mai des folgenden Jahres sah zum ersten Male vier hohenzollernsche Thronfolger unter einem Dach, als Urgroßvater, Großvater und Vater an der Wiege von Prinz Wilhelms Erstgeborenem standen.

Noch in diesem Jahr war nicht nur am Hofe und in vielen Kreisen Berlins, sondern weit hinaus selbst über die Grenzen des Reichs vorgearbeitet, gerüstet und gesammelt worden für eine Hauptfeier von 1883, die Silberhochzeit des Lieblings aller Deutschen am 25. Januar. Da fiel ein schwarzer Trauerschleier mitten in all die bunte Pracht; am 22. Januar starb, nach kurzem Krankenlager, Einer, der sich so herzlich mit auf das Fest gefreut hatte, Kaiser Wilhelms ältester Bruder, Prinz Karl. Ruhte auch ein Schleier auf dem Fest, so duldete das gute Herz des Kaisers es doch nicht, daß kostspielige Vorbereitungen zum Schaden der Unternehmer vergeblich gewesen sein sollten wie z. B. das große Kostümfest, das am 8. Februar noch stattfand. Des Kronprinzen größte Freude waren die vom ganzen Reiche aus kleinsten Beiträgen gesammelten 800 000 Mark „Kronprinzenspende“ zu einem wohlthätigen Werk.

Am 17. November unternahm der unermüdliche Mann der Pflicht die große Reise nach Spanien, an den Hof des Könige Alfons XII., welcher infolge der am deutschen Kaiserhofe genossenen Ehren auf der Heimreise in Paris rohester Behandlung ausgesetzt gewesen war. Von da eilte der Kronprinz nach Rom, um dort König und Papst zu begrüßen. Welche Reihe von Erlebnissen dieses einen Mannes! Viele Einweihungen, Ehrenbesuche, Manöver, Volksfeste müssen wir unerwähnt lassen oder können nur daran erinnern, wie an die herrlichen Tage von 1886 in Elsaß und Lothringen.

Nie ist ein Tag auf deutschem Boden mit freudigerer Begeisterung gefeiert worden, als der 22. März 1887, Kaiser Wilhelms neunzigster Geburtstag. Ihn feierten die Deutschen, die der gerechte Stolz beseelte, Deutsche zu sein, als höchsten Nationalfesttag in aller Welt, und alle edlen Völker stimmten bewundernd und neidlos diesem Jubel bei.

Und doch – nur eine kurze Spanne Zeit, und das Unglück warf seinen Schatten über das Reich, immer dunkler und unheimlicher, immer drohender, bis das unerbittliche Schicksal sich vollzogen hatte. Gleich darauf erkrankte der Kronprinz, und während er in Italien weilte, starb Kaiser Wilhelm I. Der 9. März ward der erste große Trauertag des neuen deutschen Reichs – und nur ein Trauerflor war es, der bis zum zweiten, bis zum 15. Juni, dem Todestag Kaiser Friedrichs, reichte.

Was Kaiser Friedrich in den letzten Monaten seines Lebens leiden mußte und mit welchem Heldenmuth er die unaussprechlichen Qualen der heimtückischen Krankheit ertrug, das haben wir alle mit bangen Herzen miterlebt und mitgefühlt. Zu schwach sind Worte, um der Tragik der letzten Ereignisse Ausdruck zu verleihen, und wer würde auch im Stande sein, heute, wo noch der tiefste Schmerz unsere Seelen durchzuckt, die Geschichte dieses Kaiserthums niederzuschreiben? Es zählt nur nach wenigen Monaten – und doch ist es reich genug an Thaten und sogar an Kämpfen gewesen, um in der deutschen Geschichte ein ergreifendes Blatt zu füllen. So viel Trauer und so viel Liebe zugleich hat noch keine Nation empfunden wie Deutschland in diesen letzten Monaten. Möge die veredelnde Kraft von beiden im vielgeprüften Vaterlande fortwirken!

Alle Rechte vorbehalten.

Schon vor Barnaul hatten wir den Ob erreicht, bei Barnaul ihn überschritten; in Tomsk schifften wir uns ein, um ihn zu befahren. 2600 Werst, fast 400 geographische Meilen, schwammen wir, nachdem wir durch den Tom in ihn gelangt, abwärts. Gewaltig, überaus großartig ist dieser Strom, so einförmig, so öde er auch genannt werden mag. In einem Thale, dessen Breite von zehn bis dreißig Kilometern wechselt, strömt er dahin, mit unzähligen Armen zahllose Inseln umschließend, zu oft unabsehbaren seeartigen Flächen sich breitend. Kaum durch Lichtungen unterbrochene Urwälder, bis in deren Innerstes noch nicht einmal der eingeborene Mensch vorgedrungen, bekleiden das Gelände seiner wirklichen Ufer; Weidewaldungen in allen Zuständen des Wachsthums dieser Baumart decken die ewig durch die umgestaltenden Fluthen benagten, ihnen verfallenden und von ihnen wiederum neu aufgebauten Inseln. Aermer und ärmer wird das Land, ärmer und dürftiger werden diese Wälder, liederlicher auch die Dörfer, je weiter man stromabwärts kommt, obgleich der Strom, je näher seiner Mündung, desto reichlicher spendet, was das arme Land versagt. An Stelle des Bauers tritt der Fischer und Jäger, an Stelle des Viehzüchters der Renthierhirt. Seltener und seltner werden die russischen Ansiedelungen, häufiger die Wohnsitze der Ostjaken, bis endlich nur noch die beweglichen, kegelförmigen Birkenrindenhütten, hier „Tschum“ genannt, und dazwischen höchstens überaus ärmliche Blockhäuser, die zeitweiligen Wohnsitze der russischen Fischer, von dem Dasein des Menschen Kunde geben.

Wir hatten beschlossen, auch eine Tundra oder Moossteppe zu durchwandern, und deshalb das zwischen dem Ob und dem Karischen Meerbusen gelegene Land der Samojedenhalbinsel ins Auge gefaßt. Behufs dieser Reise mietheten wir in Obdorsk und weiter unten am Strome mehrere Leute, Russen, Syranen, Ostjaken und Samojeden, und traten am 15. Juli unsere Fahrt an.

Auf den nördlichen Höhen des Ural, welcher hier als wirkliches Gebirge, seinem Gepräge nach sogar als Hochgebirge, sich zeigt, entspringen nahe bei einander drei Flüsse, die Ussa, welche der Petschora, die Bodarata, welche dem Karischen Meerbusen, und die Schtschutschja, welche dem Ob zuströmt. Das Gebiet der letztgenannten beiden war es, welches wir bereisen wollten. Wie das Land beschaffen sei, wie es uns ergehen würde, ob wir auf Renthiere hoffen dürften oder den Weg zu Fuß zurücklegen müßten, wußte uns niemand zu sagen.

Bis zur Mündung der Schtschutschja reisten wir noch in gewohnter Weise, bei jeder ostjakischen Ansiedelung unsere gemietheten Ruderer ablohnend und neue annehmend; auf der Schtschutschja selbst traten unsere eigenen Leute in Thätigkeit. Acht Tage lang fuhren wir langsam dem Flusse entgegen, jeder seiner zahllosen Schlangenwindungen getreulich folgend, immer in der überaus eintönigen, ja ertödtend langweiligen Tundra dahin, bald dem Ural uns nähernd, bald wieder von ihm uns entfernend. Acht Tage lang sahen wir keinen Menschen, sondern nur die Spuren desselben, seine auf Schlitten gepackten, für den Winter nöthigen Schätze und seine Grabstätten. Unwegsame Sümpfe zu beiden Seiten des Flusses hemmten jeden weiteren Ausflug, Milliarden blutgieriger Mücken quälten uns unablässig. Am siebenten Tage der Fahrt sahen wir einen Hund – für uns wie für unsere Leute ein Ereigniß; am achten Tage trafen wir auf einen bewohnten Tschum und in ihm den einzigen Menschen, welcher uns über das vor uns liegende Land Auskunft geben konnte. Ihn nahmen wir als Führer mit, und mit ihm traten wir drei Tage später eine Wanderung an, welche ebenso beschwerlich wie gefährlich werden sollte.

Neun volle Tagereisen von uns entfernt, auf dem Weideplatze Saddabei im Ural, sollten sich Renthiere befinden; an der Schtschutschja war zur Zeit kein einziges aufzutreiben. Es blieb uns daher nichts anderes übrig, als die Reise zu Fuß zu beginnen und alle Beschwerlichkeiten und Unannehmlichkeiten einer solchen Wanderung durch ein unwegsames, nahrungsloses, mückenerfülltes, menschenfeindliches und – was das schlimmste – unbekanntes Gebiet auf uns zu nehmen.

Umsichtig, erst nach langen Berathungen unter uns und mit den Eingeborenen wurden die Vorbereitungen bewerkstelligt, sorgfältig die Lasten abgewogen, welche jeder auf seinen Rücken laden sollte; denn drohend stand das Gespenst des Hungers vor uns. Wohl wußten wir, daß nur der Wanderhirt, nicht aber der Jäger im Stande ist, sein Leben zu fristen in der Tundra; wohl kannten wir erfahrungsmäßig alle die Mühseligkeiten, welche der pfadlose Weg, die Qualen, welche das Heer der Mücken bereitet, die Wetterwendigkeit des Himmels, die Unwirthlichkeit der Tundra überhaupt, und trafen danach unsere Vorkehrungen; gegen das aber, was wir nicht kannten, nicht ahnen konnten und was uns dennoch betraf, uns vorzusehen, ihm vorzubeugen, war unmöglich. Umkehren wollten wir nicht; hätten wir voraussehen können, was uns begegnen sollte, wir hätten es doch wohl gethan.