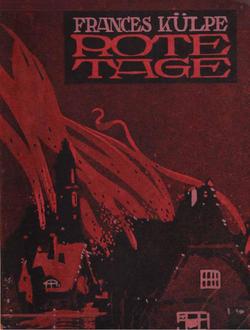

Rote Tage

der Revolutionszeit ::

Berlin W.

[5]

[6]

[7] Funkelnd mit leisem Plätschern schaukelten die Wellchen um den Bug des winzigen Passagierdampfers. In einer halben Stunde sollte das fauchende kleine Ungetüm abfahren. In seiner protzigen heisern Stimme, die so wenig im Einklang zu seinem stolzen Namen „Bojarina“ stand, verkündete es prustend und zitternd seine ernstgemeinte Absicht, die kurländische Hauptstadt Mitau zu verlassen.

Eine kühle Septembersonne schien aus halbbewölktem Himmel über das Prunkstück des Städtchens, das rosenrot getünchte, ehemalig herzogliche Schloß, blitzte nachdenklich um den hochaufragenden Trinitatiskirchturm, streifte die welken Kastanienblätter des Schloßparks und verlor sich zitternd in den kleinen unruhig hüpfenden Wellchen des Aaflusses.

Am Landungsplatz tummelten sich geschäftig lettische Gepäckträger, schrien und zeterten ein paar Gemüsehändlerinnen auf einen jüdischen zerlumpten Burschen ein, der ihnen die halbwegs [8] geleerten Marktkörbe über den wackelnden Dampfersteg getragen hatte und nun mit trotzig aufgeworfener Oberlippe auf fünf Kopeken mehr Trägerlohn bestand.

Ein paar jugendliche Lungerer standen, die Hände in den Hosentaschen, grinsend daneben. Aus der Rocktasche des einen lugte verräterisch ein Flaschenhals. Jetzt stießen sie einander an. „Ein richtiger deutscher Kungs!“ sagte der eine halblaut. „Wohl so’n Baron. Sieh, was der für’n feinen Koffer hat! Oder ist’s der hinkende Teufel selber; das linke Bein ist ihm ja zu kurz geraten. Und das da ist wohl das gnädige Fräulein Braut? Nu, ich, Jahn Kalning, hätt’ mir eine frischere ausgesucht; dünn wie’n Brett!“ Sie brachen in ein rohes Gelächter aus.

„Platz da!“ sagte die ruhige Stimme des Herrn. Er trug einen grauen Überzieher und einen weichen Filzhut mit breiter Krempe. Seine Rechte stützte sich auf einen Stock mit silbernem Griff, in der Linken trug er einen Handkoffer. Er war soeben aus einer Droschke gestiegen, ihm folgte in einiger Entfernung eine junge Dame; ihres Gepäcks hatte sich der jüdische Bursche bemächtigt und drängte eilig vorwärts. Dabei stieß er den Herrn mit dem Koffer unsanft in den Rücken.

Ärgerlich drehte sich der Herr um; als er die biegsame Gestalt der jungen Dame erblickte, lüftete er den Hut und ließ ihr den Vortritt auf dem Brettersteg. Sie grüßte leicht und schritt an ihm vorüber. Er folgte.

[9] „Ein Billet erster Klasse bis Annenburg!“ sagte das Fräulein klar und bestimmt. „Wann sind wir in Annenburg?“

„Um fünf Uhr nachmittags!“ war die Antwort des dicken, rotbäckigen lettischen Kapitäns. Er stand am Schalltrichter. „Fertig!“ rief er dann in den Maschinenraum hinab.

Von kräftigen Bauernfäusten wurde der Brettersteg auf den Dampfer gezogen, noch einmal ertönte wütend und verdrossen zugleich der trompetenartige Ton der Dampfpfeife, und fauchend und prustend begann das Fahrzeug sich leise zu drehen.

So, als gewönne das häßliche kleine Dampfschiff durch die Bewegung allmählich ein wenig gute Laune wieder, stieß es jetzt noch einen heisern Schrei aus und paddelte in zorniger Geschäftigkeit stromaufwärts. Mitaus Häuserreihen strichen langsam vorüber, das Schloß, die Trinitatiskirche, die alte Mühle auf dem andern Ufer streckten sich neugierig, die Eisenbahnbrücke wölbte sich einige Momente über dem gedrungenen Schornstein des Dampfers, und links und rechts breiteten sich flache grüne Ufer mit bewaldeten Strecken vor den Augen der jungen Dame.

Sie stand in Gedanken versunken am Schiffsrand und blickte mit großen grauen Augen in die bläulichen Waldfernen. Sonnenschirm und Plaidriemen lagen auf der Bank; ihr Koffer nahm sich neben dem eleganten Gepäckstück des Herrn recht bescheiden aus, obgleich er viel größer war.

Hinter ihr, auf der gegenüberstehenden Bank, hatte sich der Herr niedergelassen. Er hielt sein offenbar steifes Bein von sich [10] gestreckt und hatte seinen Spazierstock als Stütze daruntergeschoben. Seinen Oberkörper beugte er seitwärts vornüber und starrte über den Schiffsrand in das wirbelnde Wasser, das schäumend von dem Rade spritzte. Das glattrasierte ausdrucksvolle Gesicht mit dem blonden Haar erinnerte an den Kopf eines Schauspielers. Eine nervöse Falte auf der breiten Stirn vertiefte sich langsam; lässig stützte er den linken Arm auf den Schiffsrand und begann mit dem zweiten und dem kleinen Finger einen Triller auf der Holzbrüstung zu spielen.

Mit einem kleinen Seufzer hatte sich das junge Mädchen von dem gleichförmigen Landschaftsbilde abgewandt und Platz genommen. Ihr Blick streifte ihr Gegenüber und blieb amüsiert an den unentwegt forttrillernden Fingern haften. Dann schlug sie den grauen Schleier ihres Reisehütchens zurück, nahm aus der Tasche ihres Regenmantels ein Büchlein und begann zu lesen. Ihr zartes blasses Profil mit den feingeschwungenen dunklen Augenbrauen und dem beseelten Ausdruck hob sich weiß und leuchtend von dem Grün der Wiesen ab, an denen der kleine zornige Dampfer prustend vorüberschwamm. Sie mochte die allererste Jugend überschritten haben, ein energischer Zug um die schmerzlich zusammengepreßten Lippen verriet, daß sie das Sichbescheiden gelernt hatte.

Nun stolperte ein breitschultriger Mann herbei und fragte, ob die Herrschaften etwas zu speisen wünschten.

„Ich bitte um ein Glas Tee mit Zitrone,“ sagte das Fräulein kurz.

[11] „Eine Portion Kaffee mit Brot, Butter und Schinken,“ bestellte der Herr.

Eine Viertelstunde später erschien das Schiffsfaktotum wieder mit einem Tablett auf der Schulter. In der Hand schleifte der Mann einen kleinen Tisch. „Befehlen Sie das Frühstück auf einem Tisch?“ fragte er.

„Das hängt von der Dame ab. Ist’s Ihnen recht, gnädiges Fräulein?“ Der Herr war aufgestanden und verbeugte sich höflich nach dem jungen Mädchen hin.

Sie nickte.

Geschäftig trug der Schiffsdiener zwei Klappstühle herbei, deckte den Tisch und stellte das Tablett darauf. „Es ist angerichtet,“ sagte er.

Die junge Dame stand auf. „Bitte!“ sagte sie mit einer einladenden Handbewegung.

„Mein Name ist Ernst Philippi,“ sagte der Herr verbindlich.

„Claire Schenkendorff.“

Beide setzten sich einander gegenüber.

„Wir scheinen ja die einzigen Passagiere erster Klasse zu sein. Das ist ein Ausnahmefall, denn sonst pflegt ja gerade der September die müßigen Städter zur Jagd aufs Land hinauszulocken. Auch die Landwirte und Gutsbesitzer sind heute merkwürdig seßhaft.“

„Aus dieser Bemerkung darf ich wohl schließen, daß Sie nicht zu den müßigen Städtern gehören, Herr Philippi,“ sagte [12] das junge Mädchen mit einem halben Lächeln, „auch daß Sie weder Landwirt noch Gutsbesitzer sind.“

„Das stimmt allerdings. Ein müßiger Städter bin ich nicht, doch habe ich auch keinen festen Beruf, wenigstens jetzt nicht,“ verbesserte er sich. „Ich benutze daher meine freie Zeit zu einem Landbesuch bei einem alten Studiengenossen und Jugendfreunde.“

„Und ich,“ sagte die junge Dame, „trete eine neue Stelle als Lehrerin an.“ Sie seufzte.

Teilnehmend blickte er zu ihr hin. „Das klingt bei Ihrer Jugend seltsam.“

„O bitte, ich bin fünfundzwanzig Jahre alt,“ sagte sie einfach, „und an seltsame Wechselfälle bin ich gewöhnt. Dies ist bereits meine dritte Stellung. Das ist ja das Harte in unserm Beruf, daß man nirgends Wurzel fassen kann. Hat man sich einigermaßen in eine Familie eingelebt, so entwachsen die Kinder nur allzubald unsrer Leitung, und dann heißt es, sein Bündel schnüren und dieselbe Arbeit auf neuem Boden von vorn beginnen. Aber dies ist auch das letztemal, daß ich zu einer Familie ziehe,“ fuhr sie energisch fort. „Ich habe nämlich in zwei Jahren die Anwartschaft auf eine feste Anstellung in einem Petersburger Institut, und dort will ich dann bleiben,“ schloß sie befriedigt, nicht ohne einen Anflug von Selbstironie, „bis ich alt und grau werde!“

Er sah sie betroffen an. „Halten Sie denn die Aussicht für so erstrebenswert?“ fragte er. „Das Arbeitsmaterial, die [13] Schuljugend meine ich natürlich, wechselt ja auch von Klasse zu Klasse.“

„Aber dann habe ich doch ein dauerndes Heim!“ rief das junge Mädchen mit glänzenden Augen. „Ich habe mein eigenes Zimmer, mein Zuhause, aus dem mich niemand vertreiben kann, mein eigenes Kopfkissen, meine eigenen Möbel!“ Es klang beinahe triumphierend.

Armes Kind! dachte der Mann mitleidig. „Wie anspruchsvoll sind doch wir Männer im Vergleich dazu!“ sagte er laut. „Ist solch ein bescheidenes Zukunftsbild nicht gar zu bescheiden? Ein eigenes Heim, wie Sie es sich ersehnen, habe ich schon längst, doch stelle ich mir unter meinem Heim etwas ganz andres vor. Eine liebe Frau, glückliche, gesunde Kinder – das ist’s, was ich unter einem Heim verstehe.“

Sie lächelte fein. „Gewiß,“ sagte sie, „warum sollten Sie nicht? Sie sind ja ein Mann.“

„Und ein Krüppel,“ fügte er bedächtig hinzu.

Nun mußte sie hell auflachen. „Verzeihen Sie,“ bat sie, „ich bemerkte vorhin, daß Ihr Knie ein wenig steif ist; da können Sie aber unmöglich das tragische Wort ‚Krüppel‘ auf sich anwenden.“

„Und doch bin ich viele Jahre einer gewesen,“ beharrte er ernsthaft. „Jahrelang habe ich sitzend in einem Rollstuhl verbracht. Die lustigen übermütigen Spiele einer Knabenjugend kenne ich nur aus der Anschauung, nicht aus persönlicher Erfahrung [14] Eine besondere Vergünstigung war es für mich, daß ich die oberen Gymnasialklassen im Rollstuhl durchmachen durfte. Ja, ich habe eine bittere Jugend hinter mir, und ich fühle, ich bin auf dem geradesten Wege, ein Sonderling zu werden.“

Die grauen Augen des Fräuleins leuchteten auf. „Ein Sonderling!“ wiederholte sie leise. „So nennt mich meine Tante, die mich erzogen hat, schon seit Jahren. Eigentlich müßte ich ihr den Titel zurückgeben, denn ein sonderbareres Wesen als meine Tante habe ich nie gesehen. Freilich wurde mir das erst klar, als ich unter andre Menschen kam, und seitdem ich anfing zu vergleichen. Meine Mutter hab’ ich nie gekannt, sie starb gleich nach meiner Geburt; meinen Vater hab’ ich nur zweimal gesehen, auch er ist schon lange tot. Erzogen hat mich meine Tante Griseldis, und die war, solange ich zurückdenken kann, Klassendame im Katharineninstitut in Petersburg. Steif, würdevoll, manieriert, von einer unendlichen befehlenden Höflichkeit des Benehmens war sie. ,Vous aurez la bonté de vous lever à l'instant, Claire' – so pflegte sie mich morgens zu wecken. ,Avez-vous debarassé votre coeur aux pieds du Seigneur?' – das war ihr Gutenachtgruß. Sie war die Ordnungsliebe und Pünktlichkeit in Person. Zärtlichkeiten durfte ich mir ihr gegenüber nur in unserm Stübchen erlauben, vor den Schülerinnen hielt sie mich besonders streng, denn man sollte ihr nicht nachsagen dürfen, daß sie ihre Nichte bevorzugte. Ich war ein lebhaftes Kind, und als ich ihr einst mit ausgebreiteten Armen auf dem Schulkorridor [15] entgegenlief und sie ungeschickt anrempelte, mußte ich eine Stunde lang nachsitzen. ,Vous aurez la bonté de comprendre, Claire,' sagte sie mir später, ,que je n’ose jamais faire des exceptions pour vous.' Aber leicht mochte es ihr nicht geworden sein, denn sie hatte damals Tränen in den Augen. Es war ja schon ein mächtiger Ausnahmefall, daß sie mich in ihrer Stellung bei sich behalten durfte. Zu meinen schönsten Erinnerungen gehören die Sommerferien, die ich mit Tante Griseldis in dem Hause einer befreundeten russischen Gutsbesitzersfamilie auf dem Lande zubrachte. Da lernte ich wirkliches Familienleben kennen. Da gab es große Gärten, Spielplätze, einen echten Tannenwald, Felder, Wiesen, Haustiere und wilde Knaben.“

„Haustiere und Knaben!“ wiederholte Ernst Philippi lächelnd.

Sie errötete und lachte herzlich. „Sie haben recht, zu spotten,“ sagte sie, „aber denken Sie bloß, Haustiere und Knaben, das waren für mich armen Schößling eines Mädcheninstituts zwei gleich fernstehende Dinge. Außer einem lahmen Pensionskater gab es keine Tierseele in unserm Hause. Und Knaben ebensowenig. Wie oft habe ich mich nach einem Bruder gesehnt! Die kleinen Mädchen im Hause liebten ihre Brüder zärtlich und wurden von ihnen zwar gründlich geneckt, aber auch anderseits ritterlich beschützt.“

„In dieser Beziehung bin ich besser dran gewesen als Sie", sagte Ernst Philippi; „ich habe zwei Schwestern, und sie haben [16] mich auch in ihrer Art verzogen. Zum ritterlichen Beschützer taugte ich zwar nicht, doch habe ich ihnen stets ihre deutschen Aufsätze gemacht. So war ich doch zu etwas nütze.“

Ein bitteres Lächeln glitt über seine Lippen.

Erschrocken sah Claire zu ihm hin.

„An einem Kurorte – ich glaube, es war in Karlsbad –“ fuhr er fort, „war ich in einer Pension mit einem taubgewordenen Musiker zusammen. Etwas Herzzerreißenderes als das Lachen dieses armen Tauben habe ich nie erlebt. Er wollte doch auch einmal fröhlich sein, und hatte er denn nicht ein Recht darauf? Er war ja Mensch und seinen Anlagen nach ein reicherer Mensch als wir andern, denn trotz seines toten Gehörs vernahm er innerlich Musik, und so war er auch mit sich im reinen, solange er allein war. Unter Menschen aber schien er sich seines ganzen Jammers bewußt zu werden; da lachte er oft grundlos und zornig auf, oder wenn die andern fröhlich scherzten, saß er da mit zusammengezogenen Brauen und brütete finster vor sich hin, um dann plötzlich an unrechter Stelle zu wilder Heiterkeit überzugehen. Sie sehen mich verwundert an, mein Fräulein, und denken: Wozu erzählt er mir diese traurige Geschichte? Sie steht doch in keinem Zusammenhang mit diesem wohlsituierten Herrn. Und dennoch – das ist gewissermaßen meine Geschichte!“

„Ihre Geschichte?“ Die Augen des jungen Mädchens wurden weit und groß.

[17] „Gewissermaßen,“ sagte ich. „Aber um Ihnen das zu erklären, müßte ich ziemlich weit ausholen. Mein Vater, ein griesgrämiger, strenger Mann, wünschte sich nach zwei Töchtern nichts sehnlicher als einen Sohn. In einem kräftigen, gesunden Träger seines Namens wünschte er ein altes Predigergeschlecht aufleben zu sehen, das in meinem Großvater erloschen war und seit drei Jahrhunderten mit Ehren bestanden hatte. Mein Vater selbst hatte es nur zum Apotheker gebracht. Mein Eintritt in die Welt war von einem bösen Omen begleitet, ich wurde mit einer gebrochenen Hüfte geboren. Die Hüfte wurde zwar geheilt, ich aber blieb ein schwächlicher, zarter Bub, und nach einem unglücklichen Sturz wurde ich ein Krüppel. Mein Bein war und blieb steif. Die strenge, düstere Atmosphäre meines Elternhauses reifte nur eine Sehnsucht in mir: den brennenden Wunsch nach Leben und Freude. Ich war einst im Theater gewesen, man hatte den ‚Don Carlos‘ gespielt. Ich wollte Schauspieler werden – Schauspieler mit einem lahmen Bein!“

„Ich hielt Sie für einen Schauspieler,“ sagte das Fräulein leise.

„Nun, um es kurz zu sagen: alles übrige dazu fehlte mir nicht: Stimme, Vortrag, Leben und das angeborene geheimnisvolle Etwas, was den Künstler macht. Ich lernte gut und leicht, ich hatte unzählige Rollen im Kopf und unterzog mich willig den schmerzhaftesten Kuren. ‚Laßt dem Jungen seinen Spleen,‘ sagte meine sanfte Mutter. Sie wußte nicht, wie grausam diese Sanftmut war. So wiegte ich mich immer tiefer in meinen [18] Glückstraum ein. Konnte ich erst gehen und stehen, so gab es vielleicht eine Möglichkeit, die Steifigkeit meines Beins zu verdecken. Ich machte ein gutes Abiturium, und dann – ja, dann kam das bittere Erwachen. ‚Ich bin mit Dir zufrieden, mein Sohn,‘ sagte mein wortkarger Vater in seiner strengen Art, und es klang so, als verkündige er mir eine bittere Strafe. ‚Es ist an der Zeit, daß du dir die dummen Schauspielerflausen aus dem Kopf schlägst. Ein lahmer Schauspieler, das ist ein Unding, und ein Rollenfach für Lahme wie ein Helden- oder Liebhaberfach gibt’s einfach nicht. Dagegen bist du als Theologe am besten gegen dein Ungemach gewappnet, du kannst es seelisch und geistig überwinden und dir eine hervorragende, angesehene Stellung schaffen. Zudem weißt Du, es ist mein Herzenswunsch, daß die unterbrochene Reihe der Theologen unserer Familie[WS 2] in dir eine würdige Fortsetzung finde.‘ So mein Vater. Und ich muß ja zugeben, daß er von seinem Standpunkt recht hatte. Aber er rechnete nicht mit dem heißen zurückgedrängten Künstlertriebe eines leidenschaftlichen Jünglings. Ich fiel in eine tiefe, schwere Bewußtlosigkeit, und als ich erwachte, war ich ein gebrochener Mensch. Ich studierte Theologie, ich ward ein Musterknabe; ich tat alles, was man von mir verlangen konnte, ich machte sogar ein Examen um das andre – aus Pflichtgefühl, ohne jegliche Freude an meiner Wissenschaft – machte sogar meinen Kandidaten und trat auf die Kanzel zur Probepredigt. Doch da wurde mir das Ungeheure klar, das ich zu begehen im Begriff war: ich [19] wollte die Kanzel zu einem Beruf mißbrauchen, den ich nicht in mir fühlte. Ich erklärte meinem Vater meinen Zwiespalt. Er konnte oder wollte mich nicht verstehen, und da kam es so weit, daß ich ihm, dem Erben einer Theologengeneration, auseinandersetzen mußte, daß mir die Kanzel zu heilig sei, um sie zum Piedestal meines bürgerlichen Vorwärtskommens zu erniedrigen. Es gab einen Riß zwischen ihm und mir, und ehe der verheilte, traf ihn der Schlag, und er starb.“

Leise und monoton hatte Philippi gesprochen. Trübe fuhr er fort: „Was bin ich jetzt? Ein Theologe ohne Beruf! Ein Künstler ohne das primitivste Handwerkzeug – ein Krüppel, nicht nur am Körper, ein Krüppel auch an der Seele – der Erbe und Kummer meines verstorbenen Vaters, die Enttäuschung meiner Familie – – eine traurige Mißgeburt also!“ Er lächelte bitter. Unablässig schlug er seinen Triller auf der Tischplatte.

„Sie sind ein ehrlicher Mensch!“ sagte plötzlich die Stimme der jungen Dame fest und laut. „Und das sind nicht viele!“

Er blickte auf. Das junge blasse Mädchengesicht ihm gegenüber leuchtete von Wärme und Mitgefühl. Die dunklen Härchen über den kleinen Ohren zogen sich kraus zusammen und glänzten in der Sonne. In diesem Augenblick war sie schön.

Er streckte ihr die Hand entgegen. „Ich danke Ihnen,“ sagte er einfach. „Es ist mir lieb, daß Sie eine gute Meinung von mir haben, obwohl“ – er lächelte sarkastisch – „das Ehrlichsein noch herzlich wenig sagen will.“

[20] Sie schien nicht hinzuhören, denn plötzlich und unvermittelt fragte sie: „Haben Sie den Rezitator Türschmann gehört? Er war blind.“

„Gehört nicht, aber in Mitau auf der Straße gesehen. Wie kommen Sie auf den?“

„Man hat manchmal seltsame Ideenverbindungen[WS 3],“ sagte sie und stand auf. „Ob die Uhr bald fünf ist?“ fragte sie in gänzlich verändertem Tone.

Er zog die Uhr. „Zehn Minuten nach vier,“ sagte er und sah schmerzlich betroffen zu ihr hin.

Wie stand sie ihm plötzlich kühl und unnahbar gegenüber, sie, der er soeben sein zuckendes Innenleben offenbaren konnte! Was war mit ihr vorgegangen? Hatte er sie durch irgend ein hingeworfenes Wort verletzt? Was hatte er denn gesagt? In Gedanken wiederholte er sich die Wendung, die das Gespräch genommen hatte.

„Verzeihen Sie,“ begann er wieder, „wie kamen Sie auf Türschmann?“

„Nun, das ist doch sonnenklar,“ sagte sie. „Das ist auch ein Mann gewesen, dessen großes schauspielerisches Talent in der Blüte seiner Kraft durch Blindheit gebrochen war. Da wurde er eben Rezitator.“ – „Es ging eine dämonische Kraft von ihm aus,“ fügte sie nach einer Pause hinzu.

„Seine Frau begleitete ihn auf seinen Vortragsreisen. Man sagt, sie lese ihm die Dramen solange vor, bis er sie könne. Was [21] muß das für eine bewunderungswürdige Frau sein!“ murmelte er in Gedanken versunken.

Eine rasche Antwort unterdrückend sagte das junge Mädchen mit leisem Spott: „Sie hätten in ähnlichem Fall eine Frau nicht nötig; Sie können ja sehen.“ Dann nahm sie ihr Büchlein wieder auf und fuhr fort zu lesen.

Nachdenklich setzte sich Ernst Philippi auf seinen früheren Platz. Eine trübe Stimmung war leise über ihn gekommen. Verstohlen betrachtete er das junge Mädchen. Ihr schmaler Fuß mit dem hohen Blatt bewegte sich nervös tippend auf und nieder. Ihre ganze feine, zierliche Gestalt hatte etwas von der geschlossenen Elastizität eines jungen Rehs. Die kleine Hand mit dem bläulichen Geäder hielt das Büchlein, und an der Bewegung ihrer Lider sah er, wie schnell sie die Zeilen überflog.

„Schif–fe, die nachts sich be–geg–nen,“ buchstabierte er mühsam zusammen. Ob sie auch schon ihrem Schiff begegnet ist? fuhr es ihm durch den Sinn. In der Mädchenpension – ha ha! Aber später vielleicht auf ihren beiden Stellungen. Wer kann’s wissen? Er starrte gedankenvoll auf die vorbeifliegenden grünen Ufer, und ein unerklärliches Gefühl legte sich ihm schwer auf die Brust. Eine Ziegelbrennerei mit hohem Schlot erhob sich vor ihm, graugrünes Weidengebüsch, ärmliche Niederlassungen, ein paar saubere lettische Ziegelhäuser ... Schiffe, die nachts sich begegnen, summte es in ihm fort. Warum auch nicht tags? Schiffe, die tags, die heute sich begegnen!

[22] Er zuckte zusammen, ein freudiger Schreck fuhr ihm durch die Glieder. Ein weites großes Glücksgefühl erhob sich in seiner Seele. Impulsiv stand er auf und machte einige Schritte zu seiner Reisegefährtin hin. Erstaunt blickte sie auf.

„Ich danke Ihnen,“ begann er bewegt, „für die schönen Stunden unsers heutigen Zusammenseins. Ich habe noch nie so ehrlich mit jemandem von mir selbst geredet. Es war mir Bedürfnis, Ihnen das zu sagen, Fraulein Claire – – Claire!“ rief er.

Ihm war, als sähe er einen breiten glänzenden Strom vor sich, und stände er auf einer schwebenden Brücke, unter sich den glitzernden Strom ...

Sie sah ihn ruhig an, und der glitzernde Strom versank in ein Nichts, die schwebende Brücke verschwand. Er stand auf einem kleinen zornigschnaubenden Dampfer, und vor ihm saß eine junge wohlerzogene Dame, die eine neue Gouvernantenstellung antrat, und las in einem Buche: „Schiffe, die nachts sich begegnen“, und er war ein lahmer Theologe, ein gebrochener Mann ...

Eine dunkle Röte der Verlegenheit flog über ihre Stirn. „Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, Herr Philippi – ich ... ich danke Ihnen für ihr Vertrauen, ich spreche mich auch ungern über mich selbst aus; heute tat ich es, und Tante Griseldis hätte sich sicher sehr über mich gewundert.“

[23] Da hob er die Hände. „So lassen Sie um Gottes willen Ihre Tante Griseldis aus dem Spiel!“ sagte er fast heftig. „Was hat diese würdige Dame zwischen Ihnen und mir zu schaffen?“

Erkältet, verletzt sah sie ihn an. „Ich verstehe Sie nicht,“ sagte sie kühl. Die warme Stimmung zwischen ihnen war verflogen.

Er verstand sich selbst nicht mehr. Halte, halte das Glück! rief es in ihm. Vergebens – es zerstob ihm unter den Fingern wie perlendes glänzendes Wasser. Mit einer steifen Verbeugung sagte er: „Verzeihung, gnädiges Fräulein, ich unterbrach Sie in Ihrer Lektüre.“

„Oh – tut nichts,“ sprach sie mit konventionellem Lächeln und sah in ihr Buch hinein. Aber um ihre Mundwinkel zuckte es wie bei einem kleinen Kinde, als wolle sie weinen.

Er setzte sich steif auf seinem Platz zurecht und starrte ins schäumende Wasser. Wirbelnd mit unheimlicher Geschwindigkeit tanzten sein zweiter und kleiner Finger ein Presto con fuoco auf der Geländerbrüstung.

So saßen sie beide in düsterm Schweigen. Das stoßweise Klappern des Schiffsrades schlug den Takt dazu ...

Claire wandte eine Seite ihres Büchleins um die andre um, sie las mechanisch; plötzlich aber mußte sie eine Stelle darin gefesselt haben, sie überlas sie noch einmal, und sacht fuhr ihre Hand in die Tasche ihres Mantels und brachte ein Tüchlein [24] hervor. Verstohlen wischte sie sich die Augen. Plötzlich stand sie auf und ging in die enge Kajüte hinunter.

Sie blieb lange unten. Endlich vernahm sie, daß das Dampfrad langsamer und wie in giftigem Zorn lauter aufschlug, die schrille Dampfpfeife kreischte dröhnend, und ruhiger schütterte das griesgrämige Fahrzeug auf ein grünes Ufer los.

Vor dem winzigen Kajütenspiegel strich sich Claire die Haare zurecht, zog den Schleier herab und eilte die Treppe hinauf. „Sind wir schon in Annenburg?“ fragte sie mit unbewußter Steifigkeit.

„Dies ist Garosen, eine Station vor Annenburg,“ erwiderte Ernst Philippi höflich. Ihn schien der winzige Flecken mehr zu interessieren als seine Reisegefährtin.

Der Steg wurde hastig auf das Ufer geschleudert, hin und wieder tönten lettische Zurufe, das Schiffsfaktotum setzte einige Körbe mit Kohl und Kartoffeln ans Land, dann erschien eine dicke altliche Dame, echauffiert und mit einer halboffenen ledernen Reisetasche, und begab sich auf das Deck der ersten Klasse. Ihr folgte ein schüchterner junger Mann, er trug einen Handkoffer.

„Daß Sie das nicht wissen,“ begann die Dame laut und ungeniert, „daß Pastor Berger der beste Prediger weit und breit in der Runde ist! Ja, wo haben Sie denn ihre Ohren?“

Claire horchte auf.

„Ich bin ja erst seit kurzem hier in der Gegend, gnädige Frau,“ stotterte der junge Mann, über und über errötend, „da [25] hab’ ich noch nicht Gelegenheit gehabt, Pastor Berger zu hören.“

Ernst Philippi zog ein verzwicktes Gesicht. Ihn schien diese Unterhaltung höchlich zu amüsieren. „Also Pastor Berger erfreut sich eines so vorzüglichen Rufes als Redner,“ mischte er sich in das Gespräch. „Das freut mich, ich kenne ihn von Dorpat her.“

„So?“ sagte die dicke Dame eifrig. „Wie interessant! Aber nicht nur als Redner sucht Pastor Berger seinesgleichen, sondern fast mehr noch als Mensch. In diesen unruhigen Zeiten, wo die revolutionären Hetzer ihr möglichstes tun, um das Ansehen der Deutschen und der Pastoren zu untergraben, hat er sich eine feste Stellung geschaffen und ist in seiner lettischen Gemeinde als Deutscher allgemein beliebt. Das will schon etwas sagen. Schade nur, daß er sich an diese geschiedene Frau gehängt hat!“ Die dicke Dame pustete und warf einen beschwörenden Blick gen Himmel.

„Er soll aber doch überaus glücklich mit ihr sein!“ warf Philippi ruhig ein.

„Ja, wissen Sie“, fuhr die Dame eifrig fort, „was bleibt ihm denn andres übrig? Hat man A gesagt, muß man auch B sagen. Mit diesem Menschen ist’s kein Kunststück, glücklich zu werden.“

„Vielleicht aber wohl eins, ihn glücklich zu machen!“

[26] „Ach herrje!“ echauffierte sich die Dame immer mehr. „Wir haben hierzulande so nette, liebenswürdige Mädchen – die wären selig, einen solchen Mann bekommen zu haben. Da sind zum Beispiel gleich die Freundinnen meiner Tochter – reizende Mädchen, sage ich ihnen, und so gescheit.“

„Ihrem Fräulein Tochter fehlt’s doch auch gewiß nicht an Gaben –“ bemerkte Ernst Philippi lächelnd.

Die Dame stutzte. „Wieso denn? Kennen Sie Eveline?“

„Ich habe nicht die Ehre, Fräulein Eveline zu kennen,“ sagte Ernst Philippi mit seinem verbindlichsten Lächeln, „aber es ist eigentlich selten, daß eine Mutter die Vorzüge der Freundinnen ihres Fräulein Tochter hervorhebt und diese selbst unerwähnt läßt.“

Die dicke Dame wurde rot. Sie wußte nicht recht, sollte sie diese Worte übelnehmen oder sich geschmeichelt fühlen? Sie entschloß sich zu dem letzteren. „Ja, meine Tochter ist ein tüchtiges Mädchen,“ sagte sie mit zufriedener Behäbigkeit, „und so häuslich. Freilich,“ fuhr sie giftig fort, „ein Schöngeist wie die Frau Pastorin Berger ist sie nicht, die malt ja und soll sogar schriftstellern! Weiß der liebe Himmel, wo sie dazu die Zeit hernimmt – wenn man seinem Mann zwei Kinder als einzige Mitgift in die Ehe gebracht hat ... Na, vom Wirtschaften hält die ja wohl überhaupt nicht viel.“

„Wenn der Pastor nur zufrieden ist, das ist doch für meine Cousine die Hauptsache.“

[27] Die Dame starrte ihn entgeistert an, ihr Mund öffnete sich weit vor Schreck. „Ihre Cousine ...? Die Frau Pastorin Berger Ihre Cousine, mein Herr?“ stotterte sie. „Wai, ich will ja nichts gesagt haben – der eine hat diese, der andre jene Geschmacksrichtung, nicht wahr? Der eine liebt zu wirtschaften, der andre mag eben schriftstellern – wie ein jeder kann.“ Sie warf beleidigt die Lippen auf und wandte sich angelegentlich ihrem schüchternen Nachbar zu.

Philippi war aufgestanden und zu Fräulein Schenkendorff getreten. „Dort, jenes massive dunkle Gebäude ist der Annenburgsche Krug,“ sagte er. „Ob uns das Leben jemals wieder zusammenführt, gnädiges Fräulein?“

Scheu blickte sie ihn an. „Ich wünsche Ihnen alles Gute, möchten Sie die Befriedigung finden, die Sie das Verfehlte Ihres Lebens vergessen macht!“ sprach sie leise.

„Das ist ein guter Wunsch, mein Fräulein!“ sagte er warm. „Ich meinerseits wünsche Ihnen, daß Sie sich in Ihrer neuen Stellung so wohl fühlen, daß Sie Ihre Zukunftsträume im Katharineninstitut vergessen.“

„Das werde ich nie!“ rief sie kampfbereit. „Was bleibt mir denn besseres übrig?“ fügte sie resigniert hinzu.

„Also, ich wünsche Ihnen das Bessere,“ sagte er bedeutungsvoll und schüttelte kräftig die kleine Hand.

Sie standen noch eine Weile nebeneinander. Schrill und verdrießlich verkündete die Dampfpfeife, daß das Endziel erreicht [28] sei. Der Dampfer machte eine hastige unelegante Schwenkung, wie eine korpulente bäuerliche Tänzerin, und legte, merklich sanfter geworden, beim massiven Annenburgschen Brettersteg an. Ein unsanfter Ruck – da hielt er; eine Tauschlinge flog über den eingerammten Pfosten.

Ernst Philippis Blicke schweiften suchend über die zusammengedrängten Fuhrwerke am Landungsplatz. „Ah!“ sagte er befriedigt, „ich sehe schon meinen Wagen. Es sind übrigens nur zwei herrschaftliche Equipagen da.“

„Ist ... ist Frau Pastorin Berger wirklich ihre Cousine?“ fragte Claire plötzlich.

Er sah sie lächelnd an. „So ungefähr, wie Sie meine Cousine sind, gnädiges Fräulein. Ich wollte nur der guten Klatschbase das Lästermaul stopfen.“

„Das ist Ihnen prächtig gelungen!“ rief Claire herzlich. „Also leben Sie recht, recht wohl!“ Sie ergriff ihr Handgepäck und schritt leichten Ganges über den Steg, er folgte mit seinem Koffer.

„Ich bringe Ihnen Ihren Koffer nach!“ rief er und kehrte wieder auf das Dampfboot zurück.

Ratlos sah Claire sich um, dann eilte sie auf eine Equipage zu. Sie war mit zwei flinken Füchsen bespannt. Der jugendliche Kutscher trug keine Livree, aber eine neue blaue Mütze.

„Pastorat Kronenthal?“ fragte Claire.

[29] „Ja, ja.“ Der Kutscher zog grüßend die Mütze und zeigte zwei Reihen gesunder Zähne.

„Ich kann nicht Lettisch,“ sagte Claire freundlich. „Noch einen Koffer hab’ ich, der Herr dort bringt ihn.“

Sie stieg in den Wagen, der Kutscher sprang vom Bock und eilte ihrem Reisegefährten entgegen.

„Ei, Granting,“ sagte Ernst Philippi vergnügt, „Euch scheint’s ja gut zu gehen. Ihr seid ja ordentlich breit geworden. Wie steht’s denn im Pastorat? Alle gesund – was?“

„Alle sind gesund und lassen schön grüßen,“ grinste Granting erfreut. „Haben der Herr eine gute Fahrt gehabt?“

„Alle Wetter, gnädiges Fräulein!“ rief Ernst Philippi. „Das ist ja mein Wagen! Wo fahren Sie denn hin?“

„Nach Kronenthal, wenn Sie nichts dagegen haben.“

„Na, da hört aber verschiedenes auf!“ platzte Ernst Philippi lachend los. „Erst nehmen wir da feierlichen Abschied von einander auf Lebenszeit, um nachher in derselben Equipage an denselben Bestimmungsort zu fahren. Das ist ja ausgezeichnet! Oder fahren Sie etwa aufs Gut Kronenthal?“

„Ich fahre ins Pastorat zu Pastor Berger,“ erwiderte Claire belustigt, „und Sie vermutlich auch. Das ist aber komisch!“

„Das ist mehr als komisch, das ist Bestimmung!“ sagte Ernst Philippi ernsthaft. „Schiffe, die nachts sich begegnen – kennen Sie vielleicht zufällig dieses Büchlein?“

[30] Sie wurde glühend rot. „Es war heute meine Reiselektüre,“ sagte sie ohne einen Versuch, auszuweichen.

Das freute ihn. Er reichte ihr vergnügt die Hand und stieg ein. „Also auf gute Weiterfahrt!“ sagte er herzlich.

Die stattlichen Pferde zogen an. Claire bemerkte noch, wie sich eine schwielige Bauernfaust drohend erhob, und wie ein paar verwilderte Köpfe grimmig nach ihnen hinblickten.

„Man scheint uns Deutschen auch hier nicht sehr gewogen,“ sagte sie ernsthaft.

Er zuckte die Achseln. „Das ist das Werk der professionellen Hetzer und Wühler,“ sagte er. „Wir gehen einer schweren Krise entgegen. Das Deutschtum, das sich nach einer siebenhundertjährigen Kulturarbeit hier festgesetzt hat, wird sich seines alten Rechts noch zu wehren haben, und sei es mit den Waffen.“

„Sollte es soweit kommen?“ flüsterte sie.

„Es ist schon zum Teil soweit gekommen. Die Unsicherheit in den Städten nimmt täglich zu, auf dem flachen Lande rotten sich in den Krügen und bei den Gemeindeschullehrern junge unreife Köpfe zusammen, halten sozialdemokratische Brandreden und versprechen dem mißleiteten Volk goldene Berge, sobald sie die Deutschenherrschaft abgeschüttelt haben. Einen Prügelknaben für soziale Mißstände muß man haben, folglich ist der Deutsche das gesuchte Objekt. Direkt gegen die Regierung sich auflehnen, ist ein allzu gefährliches Experiment, das ist Landesverrat; da müssen denn die baltischen Barone und Pastoren herhalten. Auf [31] Wahrheit kommt es diesen Hetzern nicht an, die wird beliebig gebogen und gebrochen, und so erfinden sie die schauerlichsten Geschichten, die nur allzugern geglaubt und nachgesprochen werden. Liest man die lettischen Hetzblätter, so sollte man meinen, unser Bauer seufze unter einem unerträglichen Joch, und dennoch ist er erwiesenermaßen unvergleichlich besser gestellt als der russische Bauer mit seinem Parzellensystem. Aus meiner Knaben- und Studentenzeit – – ich war damals oft auf dem Lande – weiß ich noch recht gut, wie freundschaftlich, ja geradezu patriarchalisch oft das Verhältnis zwischen dem baltischen Adel und der Bauernschaft war. Aber es gärt ja in ganz Rußland, der unglückselige Krieg hat das übrige getan, die Bestechlichkeit der russischen Beamtenwirtschaft ist geradezu sprichwörtlich, und es ist so einfach und bequem, die Deutschen, die ja nie in Rußland ganz heimisch geworden sind, wenigstens hierzulande für die allgemeinen Mißstände verantwortlich zu machen. Der Deutsche steht zwischen Russen und Letten isoliert und hilflos da, folglich heißt es: Nieder mit dem Deutschen!“

Claire hatte aufmerksam zugehört. „Ja, aber verzeihen Sie,“ warf sie ein, „die baltischen Deutschen sind aber auch von einer unerträglichen Arroganz. Ich darf das ja sagen, da mein Vater Livländer ist. Wenn man in Petersburg eine hochmütige Person bezeichnen wollte, so sagte man kurz und bündig: so hochmütig wie eine baltische Baronin. Das ging selbst bis in die Hofkreise hinauf. Ich habe ja auch viel mit russischen Aristokraten [32] verkehrt. Da hieß es niemals: Wer oder was war Ihr Vater? Hier aber in den Ostseeprovinzen ruhen die Leute nicht eher, als bis sie Sie um ihr Pedigree befragt haben, die Persönlichkeit genügt ihnen nicht; und haben sie das festgestellt, dann richten sie ihr Benehmen danach ein. Das ist doch empörend, und die Russen sind darin viel großzügiger, viel menschlicher, möchte ich sagen.“

„Sie vergessen, daß wir Balten allesamt Kleinstädter sind. Eine gewisse konservative Engherzigkeit liegt in dem Wesen des Kleinstädters.“

„Es gibt auch russische Kleinstädter.“

„Nun, die sind auch danach! Übrigens bin ich weit entfernt, die Fehler der Balten zu leugnen,“

„Das freut mich!“ rief Claire mit glänzenden Augen. „Sehen Sie, in meiner vorigen Stellung – es war bei einem kurländischen Baron bei Libau – sah ich einen gebildeten jungen Mann, einen Letten, wieder, den ich bei meinen russischen Freunden auf dem Lande getroffen hatte. Er war Verwalter und ein sehr tüchtiger Mensch. Wie höflich und rücksichtsvoll behandelten ihn die Russen, wie hochmütig und von oben herab die deutsche aristokratische Familie! So etwas muß doch erbittern. Man sprach von ihm nicht anders als „der Kerl“ oder „der Bauernjunge“, während die russische Familie ihn in seiner Abwesenheit immer höflich Peter Petrowitsch nannte.“

[33] „Das sind Einzelfalle,“ sagte Ernst Philippi. „Bedauerliche Einzelfalle gibt es überall.“

„Ich muß Ihnen widersprechen,“ fuhr das junge Mädchen fort. „Der betreffende junge Mann hat aus einer Reihe von Erfahrungen das gleiche Fazit gezogen wie ich, und er ist doch hierin kompetent.“

„Gewiß, er ist kompetent, und ich will Ihnen zugeben, daß wir hartnäckige eingewurzelte Fehler haben. Wer hat sie nicht? Auf die Schwächen des Gegners gründet sich ja jede Politik. Und auch einen andern Vorwurf kann ich uns Balten nicht ersparen: wir hätten vor Jahrhunderten bereits die Letten germanisieren sollen, dann hätten wir jetzt eine Schutzwehr, ein Volk hinter uns. Nun aber warteten wir human und lässig, bis die Regierung sie uns russifizierte. Die jungen Streber sogen in russischen Schulen antigermanische Ideen ein, die Söhne lettischer Bauern und Wirte trugen sozialistische, ja regierungsfeindliche Pläne in den unreifen Köpfen mit heim und wurden in ihrer traurigen Halbbildung von ihren Vätern als Wunder der Gelehrsamkeit angestaunt. Die russischen Lehrer sympathisierten selbst zum großen Teil mit diesen sogenannten „Freiheitsbestrebungen“, und so wuchs eine halt- und marklose Generation heran, hin und her geschleudert zwischen altruistischem Volksbeglückungswahn und frecher Insubordination. Das Vertrauen zwischen Lehrern und Schülern existiert nur noch als Mythus, und Frechheit und Halbheit regieren die Welt! O, wie weit, wie [34] unendlich weit sind wir von der maßvollen Freiheit der alten Griechen und Römer! Nur der, der gehorchen gelernt hatte, durfte zu befehlen wagen!“

Ernst Phlippi hatte sich in Eifer geredet. Gespannt hörte Claire zu.

„Ich habe mich bisher wenig um Politik gekümmert,“ sagte sie. „Wir Balten sind eigentlich keine Politiker.“

„Aber treue Untertanen und ehrenwerte Männer,“ sagte er. „Haben Sie jemals gehört, daß sich in Dorpat, solange man uns unsre deutsche Sprache ließ, Nihilisten oder Sozialdemokraten breit machten?“

Sie schüttelte den Kopf.

„Und jetzt!“ sprach er bitter weiter. „Was ist aus dem blühenden Städtchen geworden? Unsre Aula ein Versammlungsort für politische Brandredner, unsre stillen Straßen voll verwilderter, halb verhungerter russischer Studenten! Die medizinische Fakultät, früher eine Blüte der Wissenschaft, gilt jetzt nichts mehr. Unsre Mediziner der siebziger und achtziger Jahre brauchten in England kein neues medizinisches Examen zu bestehen; jetzt genügt das „Jurjewsche“ Examen nicht mehr, sie müssen es in England noch einmal machen. Unsre tüchtigen deutschen Professoren – wo sind sie hin?“ Er seufzte und blickte schwermütig in die friedliche dämmernde Landschaft hinein.

Eine Windmühle mit riesigen Flügeln erhob sich wie ein dunkles Gespenst auf der Wiese. Schattenhaft glitten die gewaltigen [35] Flügel im Kreise herum wie eine gespenstische unentrinnbare Notwendigkeit. Die Ruhe der Umgebung hatte etwas Furchteinflößendes. Weit, weit, wohin das Auge reichte, bläuliche Waldzüge und stille schlummernde Stoppelfelder.

Der Kutscher wandte sich um. „Bitte, Herr, muß man die Wagenlaterne anzünden?“ fragte er in lettischer Sprache.

„Ich meine, es ist noch hell genug; aber ganz, wie Ihr wollt, Granting. Es wird empfindlich kühl.“

Claire hatte sich erhoben und schnallte ihren Plaidriemen auf. Ernst Philippi wollte ihr dabei behilflich sein, aber ehe er sich’s versah, hatte sie den Plaid um seine Schultern gehängt.

„Aber nein,“ wehrte er, „das geht nicht an!“

„Seien Sie hübsch artig,“ lachte sie, „einer Gouvernante muß man gehorchen.“

„Für mich sind Sie etwas andres,“ sagte er warm. „Aber Ihren Plaid nehme ich doch nicht. Das wäre ja allerliebst – und Sie sollte ich frieren lassen!“

„Aber mich friert durchaus nicht,“ versicherte sie, „fühlen Sie nur meine Hand, sie ist ganz warm.“

Er nahm die kleine nervige Hand und drückte einen Kuß darauf.

Sie zog sie hastig zurück und wurde über und über rot.

„Wissen Sie, daß ich heute auf dem Dampfschiff im Begriff stand, Ihnen eine Liebeserklärung zu machen?“ sagte er unvermittelt.

[36] Ihr Herz schlug heftig. „Warum taten Sie es nicht?“ sagte sie äußerlich ruhig.

Er zuckte zusammen. „Mein Gott, Claire – durfte ich denn? Nach dreistündiger Bekanntschaft – und ich eine unfertige Existenz – ein Krüppel ... ich hab’ zu viel Achtung vor Ihnen.“

Sie lächelte leise und schwieg.

Immer dunkler wurde die Dämmerung. Über den fernen Waldrand glitt langsam ein großer kupferroter Mond. Schnell rollten die Räder über die glatte Fahrstraße.

Er faßte ihre Hand. „Sie waren nicht ermutigend, Claire.“

„Sie kommt, und sie ist da,“ flüsterte sie.

„Claire!“ jauchzte er ungläubig. „Claire?“

Es kam keine Antwort. Langsam rannen zwei Tränen über ihre Wangen.

Und wieder stand er auf der schwebenden Brücke, und unter ihm rauschte der blinkende Strom. Nahe, ganz nahe, in greifbarer, fühlbarer Nahe. Mein, mein das Glück! jubelte es und wogte es in ihm. Er schlang seinen Arm um sie; sie widerstrebte einen Moment, dann sank sie an seine Brust.

Beide wurden von einem heißen Glücksgefühl durchrieselt.

Das Mädchen ermannte sich zuerst. Sie richtete sich wieder auf und strich mit der Hand über ihre Augen. „Es ist wie ein Traum,“ murmelte sie; „aber wir dürfen nicht träumen. Ja, ich bin Ihnen gut,“ fuhr sie mit erstickter Stimme fort. „Großer [37] Gott, wie schnell ist das gekommen! Das ist meine ehrliche Antwort, aber ich bitte, sprechen Sie mir nicht mehr davon, bis ... bis ... Ich gehe einem neuen schweren Beruf entgegen, und ich muß meine ganze Kraft zusammenhalten.“

„Claire!“ rief er in ehrlicher Bewunderung, „Sie sind ein herrliches Mädchen!“

„Ich bin nüchtern und vernünftig,“ erwiderte sie, „so werden wir Gouvernanten.“

Nun beugte er sich wieder über ihre Hand und küßte sie. „Mein tapferer Freund!“ sagte er leise. „Dank! Dank!“

Sie saßen in wortlosem seligem Schweigen. Das Glück war ihnen beiden zu groß und plötzlich gekommen, und sie waren des Glücks nicht gewöhnt. Wie ein stilles, unberührtes Wasserbecken, in das sich plötzlich eine Sturzwelle ergossen hat, Zeit braucht, um die wirbelnden Wasser entströmen zu lassen und zu seiner ursprünglichen Klarheit und Stille zu kommen, so mußten diese beiden Seelen, die sich bis auf den Grund erschüttert fühlten, harren, schweigen und sich klären.

Nach einer langen Pause fragte er: „Was war Ihnen heute, Claire, als ich sagte, daß Ehrlichsein zu den Selbstverständlichkeiten eines anständigen Menschen gehöre? Sie wurden plötzlich kalt und fremd gegen mich.“

„Was mir war?“ fragte sie mit verändertem Ton. „Muß ich Ihnen das sagen?“

„Nur, wenn Sie wollen, Claire.“

[38] „Es fällt mir schwer, aber Sie sollen’s wissen. Ich bin einmal unehrlich gegen einen Menschen gewesen, und da fragte ich mich, ob ich mich ohne weiteres zu den anständigen Menschen zählen dürfe, denen Ehrlichsein so selbstverständlich ist.“

„Und was antworteten Sie sich?“ fragte er mit leisem Lächeln.

„Ich sagte mir, daß ich damals noch sehr jung war, und daß ich seitdem ehrlicher geworden bin.“

Jetzt lastete ein andres Schweigen auf ihnen. Es war bleiern und schwer. Claire fühlte ihr Herz pochen. Trapp, trapp, liefen die Pferde in gleichmäßigem Schritt.

„Betraf es jenen lettischen Verwalter?“ fragte Ernst Philippi plötzlich.

„Ja,“ flüsterte sie. „Er liebte mich, und – das machte mir Spaß. Ich quälte und neckte ihn, und als er mir seine Liebe gestand, lachte ich ihn aus und gab ihm einen Korb. ‚Ich bin ja nur ein Lette‘ sagte er mir da, ‚mit einem Herrensohn hätten Sie nicht zu spielen gewagt.‘ Ich weinte und bat ihn um Vergebung. An Rassen- oder Standesunterschiede hätte ich nie gedacht, ich war ja noch ein halbes Kind. Er aber ging von mir in bitterem Groll und vergab mir nicht. Seitdem bin ich ernst und ehrlich geworden und erlaube auch niemandem, mit mir zu spielen.

„Claire!“ rief er bittend.

[39] Sie lächelte und lehnte sich in den Wagen zurück. Sie war sehr bleich. Leise stahl sie ihre Hand in die seine und drückte sie.

Hastig und schnell atmend sprach sie weiter: „Sollte es jemals – anders zwischen uns werden, so – das sollen Sie ein für allemal wissen – so habe ich Ihnen nichts zu vergeben. Wir gehen dann still und einfach ohne Brücken auseinander, wie wir zusammengekommen sind. Versprechen Sie mir das?“

Er preßte die kleinen warmen Hände immer wieder an seine Lippen. „Und das Stübchen im Katharineninstitut?“ fragte er mit einem jähen Umschwung seiner Stimmung und lächelte übermütig.

Sie schüttelte langsam den Kopf. „Das mag ruhig auf mich warten,“ sagte sie, „vielleicht lande ich doch noch einmal in seinem sichern Altjungfernheim.“

„Jetzt muß ich noch etwas sagen,“ murmelte Ernst Philippi, „sonst wird mir nicht ganz wohl.“

„Was denn?“

„Geliebte ... ich liebe dich!“ flüsterte er.

„Sst!“ machte sie und legte ihm zwei Finger auf den Mund. „Wir sprechen vorderhand nicht mehr davon.“

Ein hoher ernster Föhrenwald schlug über den Reisenden zusammen. Weich und warm duftere ihnen die würzige Waldluft entgegen. Es war dunkel, und nur ein Streif des besternten Nachthimmels zwischen den stolzen Bäumen folgte den Windungen [40] des schmalen Weges. Über knorrige Wurzeln und durch tiefe Regenlachen ächzte der Wagen, stolperten die müden Pferde. Granting ließ sie ruhig im Schritt gehen, und das flackernde Licht der Wagenlaterne malte rötliche flirrende Lichter auf die Föhrenstämme, sie schienen sich zu bewegen und umeinander zu drehen wie im langsamen gespensterhaften Reigen.

Claire atmete tief auf. „Allein würd’ ich mich fürchten,“ murmelte sie.

„Und jetzt?“

Sie lächelte. „Jetzt ist’s schaurig süß, so wie wenn die alte russische Bábuschka uns Kindern eine schöne Gespenstergeschichte erzählte. In der russischen Familie hatten die Kinder solch eine alte Großmutter. Ich liebte sie sehr.“

„Ihre Kindheit ist doch reicher als die meine, trotzdem Sie elternlos waren ... ich habe niemanden so recht geliebt, aber jetzt will ich’s nachholen!“

Wieder schwiegen sie. Ihre Herzen waren zu voll. Allmählich lichtete sich der Wald, die Straße führte an einem Staketzaun vorüber, die Torflügel des Parkes waren geschlossen. Durch Bäume und Buschwerk hindurch schimmerte Licht. Ein heiserer Hund schlug an.

„Das ist die Forstei Marienhof,“ sagte Ernst Philippi. „Jetzt sind wir nur noch eine halbe Stunde vom Pastorat.“

„Schon!“ rief Claire bedauernd.

[41] In schlankem Trabe fuhren sie an dem ausgedehnten Park vorüber in eine weite Ebene hinein. Da liefen drei Gesellen mit geschwärzten Gesichtern quer über den Weg; die Pferde scheuten und sprangen jäh zur Seite.

„Hallo – he!“ rief Granting zornig. „Wer da?“

„Halt’s Maul, du Herrenknecht!“ war die heisere Antwort. Ein Stein flog um Handbreite an Grantings Kopf vorüber.

„Ruppiger Teufel!“ schimpfte der Kutscher und faßte die Zügel fester. Die Peitsche sauste auf die Füchse nieder, da flog der Wagen in die nächtige Waldesstille hinein.

„Das war ja ein Überfall!“ murmelte Claire scheu.

Ernst Philippi saß mit düster gerunzelten Brauen. „O Claire, wie soll ich Sie hier auf dem Lande zurücklassen?“

„Ich bin ja keine Vollblutdeutsche,“ tröstete sie lächelnd, „mir wird man am wenigsten etwas anhaben. Meine Mutter war griechisch-orthodoxer Konfession, obgleich sonst gut deutsch gesinnt, denn meine Großmutter mütterlicherseits war Russin.“

Ernst Philippi fuhr auf. „Wie?“ rief er. „Sind Sie also auch griechischer Konfession?“

„Den Landesgesetzen nach – ja,“ sagte sie einfach, „der Überzeugung nach – nein. Ich fürchte, ich war längere Zeit ziemlich religionslos“, fügte sie traurig hinzu, „erst die letzten Jahre haben mich in ein persönliches Verhältnis zu Gott geführt.“

[42] Widersprechende Gefühle und Gedanken stürmten auf Ernst Philippi ein. Ein halbes Jahr früher, vor dem kaiserlichen Aprilmanifest 1905, wäre ihm, dem Protestanten, eine Verbindung mit einer Braut griechisch-orthodoxer Konfession eine Unmöglichkeit gewesen, oder er hätte seiner geliebten kurländischen Heimat auf immer Lebewohl sagen müssen. Heute, Gott sei’s gelobt, lagen die Dinge anders. Ihrem Übertritt lag ja nichts mehr im Wege, und formale Schwierigkeiten waren zu überwinden.

„O Claire,“ rief er bewegt, „wir sind einer großen Gefahr entronnen!“

Sie sah ihn staunend an. Dann verstand sie. Ein schönes freies Lächeln beseelte ihr klares Gesicht. „Daran hatte ich nicht gedacht“, sagte sie. „Es ist selbstverständlich, daß ich auch äußerlich die Konfession annehme, mit der ich von Kindheit an verwachsen und vertraut bin, aber,“ fuhr sie nachdenklich fort, „ob ich dadurch eine bessere Christin werde, weiß ich nicht. Ich habe mich auch von den Fesseln der griechisch-orthodoxen Konfession niemals innerlich fesseln lassen. Auch in die sprödeste Form läßt sich ein lebendiger Inhalt gießen.“

„Der Inhalt ist’s aber zumeist, der die Form bildet oder beseelt!“ rief er.

„Von Theologie verstehe ich nichts,“ sagte sie freimütig. „Religion aber scheint mir so weit entfernt von Theologie wie Praxis von Theorie, und Religion ist für mich ein freies Kindesverhältnis zum Schöpfer der Welten.“

[43] Er drückte ihre Hände. „Ist das dieselbe Claire,“ fragte er staunend, „die mit dem wohlerzogenen Lächeln einer konventionellen jungen Dame Tante Griseldis um ihre Meinung befragen konnte?“

Sie lachte hell auf. „O,“ sagte sie, „ich bin eine verschlossene Natur, wie eine Schmetterlingspuppe stecke ich in Gespinsten und Hüllen, und erst nach und nach wagt sich meine Seele scheu und frierend ans helle Sonnenlicht.“

„Claire,“ bat er zärtlich, „wir sind gleich da; sagen Sie mir ein gutes Wort. Was meinen Sie mit dem Sonnenlicht?“

Da wandte sie sich zu ihm und flüsterte kaum hörbar: „Deine Liebe!“

Der Wagen war aus dem Waldesdunkel in eine freie Lichtung gerollt. Durch eine Allee junger Lindenbäume zwischen Stoppelfeldern führte der Weg zum Pastorat. Die Silhouette einer uralten halbentblätterten Linde mit einem Storchennest hob sich dunkel gegen den sternbesäten Himmel.

Granting knallte mit der Peitsche. In eleganter Kurve bogen die Füchse um ein von Akaziengebüsch umhegtes Rasenrund. Der Wagen hielt vor der Haustreppe.

Mit einem Windlicht in der Hand trat die hohe biegsame Gestalt eines Mannes vor die Tür. Ein paar Kinder in kurzen Kleidern schoben sich an ihm vorüber.

[44] „Willkommen, willkommen in Kronenthal, alter Freund! Gott segne Ihren Einzug, Fräulein Schenkendorff, meine Frau erwartet Sie schon sehnsüchtig.“

Die Männer umarmten sich. „Hier das kleine Kroppzeug, Else und Marthchen – na, nur herein meine Herrschaften!“

Die kleinen Mädchen knixten immerfort und griffen zutraulich nach Claires Händen. Es waren zartgebaute, feingliedrige Kinder mit langen blonden offenen Haaren, etwa acht und zehn Jahre alt.

Claire streichelte und küßte sie. Man trat in das wohnliche erleuchtete Vorhaus. An die Saaltür trat eine große, schön gewachsene Frau, sie hielt eine Lampe in der Hand.

„Willkommen in Kronenthal!“ sagte sie freundlich. „Ich hoffe, die Herrschaften hat nicht gefroren!“ Ein forschender Blick aus den dunklen braunen Augen ruhte voll auf dem jungen Mädchen. Sie schüttelte Claire die Hand.

Ernst Philippi beugte sich über die weiße große Hand. „Fräulein Schenkendorff hat mit Selbstaufopferung für meine Wärme gesorgt. Ich mußte mich durchaus in ihren Plaid hüllen.“

„Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohl fühlen, Fräulein Schenkendorff,“ sagte die Pastorin, und reichte Claire wieder die Hand. „Ich mache nie Phrasen, müssen Sie wissen,“ fügte sie lächelnd hinzu.

Gefesselt blickte Claire die Hausfrau an. Sie hatte einen eigentümlichen Kopf. Kurz gehaltene dunkle Haare fielen wellig [45] in ein klares sympathisches Gesicht hinein. Die Augen hatte einen suchenden, forschenden Ausdruck und glänzten zuweilen strahlend auf, als hätten sie ein Rätsel erraten. Um den weichen Mund lag ein schmerzlicher Zug, doch konnte er oft kinderfroh und gewinnend lächeln. Der ganze Ausdruck war der eines verdorbenen, ahnungsvollen Kindes.

Der Pastor sah seine Frau an und strahlte. „Sie macht nie Phrasen, das kann ich bezeugen, mein Fräulein,“ sagte er lachend, „sie sagt aber zuweilen unbequeme Wahrheiten.“

„Aber du!“ schmollte die Pastorin. „Was soll denn Fräulein Schenkendorff von mir denken nach solcher Einführung? – Kommen Sie liebes Fräulein, und Sie, Herr Kandidat, das Abendessen ist bereit. Kinder bringt einen Schal für Fräulein Schenkendorff!“

Wie die Pfeile schnellten die kleinen Mädchen davon.

Man trat in den geräumigen Saal. Neugierig blieben Ernst Philippis Augen an den dekorativ geschmückten Türflügeln und an dem mächtigen altmodischen Ofen hängen, auf dem in glühenden Farben eine Pyramide in einer ägyptischen Palmenlandschaft gemalt war.

„Ein Winkelchen aus dem Sonnenlande!“ sagte die Pastorin lächelnd. „Es ist das ein Anziehungspunkt für die ganze Nachbarschaft geworden. Kommt man nicht zu den Menschen, so kommt man wenigstens zum Ofen. Jedem das Seine.“

[46] „Ja, Isa ist wieder fleißig gewesen,“ sagte der Pastor stolz. „Der eine exzelliert im Brotbacken, der andre malt, jeder wie er kann. Das Brotbacken wird aber hierzulande mehr geschätzt.“

Ein drolliger Blick Ernst Philippis suchte Claire. „Fast wörtlich ebenso haben wir heute von deiner Frau Gemahlin reden hören.“

„Ach, wirklich?“ rief die Pastorin amüsiert. „Erzählen Sie doch!“

Ernst Philippi erzählte mit Behagen. Das Ehepaar sah sich glücklich und liebevoll an. Hier herrschte vollste Harmonie, das fühlte man. Man hatte sich um den ovalen Eßtisch gesetzt. Von einem rundlichen blonden Landmädchen wurde die warme Speise herumgereicht.

„Zum Schluß wäre unsre Fahrt beinahe tragisch verlaufen,“ erzählte Ernst Philippi, „dramatisch war sie jedenfalls. Dein Kutscher Granting ist noch glücklich einem Steinwurf entgangen.“

„Wo? Wie war das?“ fragte der Pastor lebhaft.

Ernst Philippi berichtete ausführlich, und Claire hatte Muße, den Pastor zu betrachten.

Sein bedeutender wohlwollender Kopf war von kurzem ergrauendem Haar gekrönt, das er sorgfältig gebürstet aufwärts trug. Ein paar kurzsichtige dunkelblaue Augen blickten scharf und freundlich durch eine goldene Brille. Ein mühselig gezogener Stoppelbart, der den nervösen Mund kaum beschattete, bedeckte die untere Gesichtshälfte. Man hätte ihn eher für einen Aristokraten [47] oder weltmännischen Gelehrten halten können als für einen Landgeistlichen.

Ein ungewöhnliches, sympathisches Ehepaar! schloß Claire ihre Beobachtungen. Ich glaube, ich werde mich hier heimisch fühlen.

Die Herren vertieften sich in ein eifriges Gespräch über die politische Lage des Landes. Interessiert folgte die Pastorin ihren Auseinandersetzungen und warf hier und da ein verständnisvolles Wort dazwischen. Ein Blick auf Claires blasses abgespanntes Gesicht bewog sie jedoch, die Tafel aufzuheben. Liebenswürdig sagte sie: „Die Herren mögen noch beim Glase Bier weiter politisieren, ich zeige Ihnen indessen Ihr Zimmer, Fräulein Schenkendorff. Sie sehen müde aus und wollen gewiß zu Bett.“ Sie schob Claires Hand in ihren Arm und führte sie durch den Saal und das Vorzimmer auf die andre Hausseite. „Ich muß Ihnen noch besonders dafür danken, liebes Fräulein,“ sagte sie herzlich, „daß Sie sich trotz der unruhigen und gefährlichen Zeiten entschlossen haben, zu uns aufs Land zu kommen. Uns speziell, hoffe ich, droht keine ernste Gefahr, mein Mann ist beim Landvolk allgemein beliebt, aber ernst genug sieht es rings um uns her aus. Das läßt sich nicht leugnen. Morgen machen wir noch Feiertag, Sie müssen zuvor Ihre Schulkinder als kleine werdende Menschen ein wenig kennen lernen. Ich habe Vertrauen zu Ihnen und hoffe, wir werden gute Freunde.“

[48] Durch die ernste Freundlichkeit dieser Worte getroffen, sagte Claire ehrlich: „Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Frau Pastorin, Sie sind sehr gütig zu mir.“

Ihr seelenvoller Ausdruck war beredter als ihre Worte. Als die Tür sich hinter der Pastorin schloß, fiel Claire erschöpft auf einen Stuhl und stützte ihren Kopf gedankenvoll in die Hand. Wie unendlich viel hatte ihr dieser eine reiche Tag gebracht! Ein ganzes Leben, Hoffen, Fürchten, Lieben, und Vertrauen lag von diesem Tag umschlossen, und fern, unendlich fern dünkte ihr die Vergangenheit! – –

Der folgende Tag war ein Sonnabend.

Am frühen Morgen bereits saß der Pastor in seiner Arbeitsstube und nahm Meldungen zur bevorstehenden Abendmahlsfeier entgegen.

Das Wartezimmer nebenan war voll besetzt; alle paar Minuten öffnete sich die Tür und ließ einen Bauer herein. Dem Scharfblick des Pastors war es nicht entgangen, daß die Haltung der Leute reservierter war als noch vor vierzehn Tagen. Eine gewisse lauernde Gespanntheit lag in den harten Zügen und zuckte um die Mundwinkel. Für jeden von ihnen hatte Robert Berger ein gutes Wort, manchmal auch einen freundlichen Scherz, und es erfüllte ihn mit Genugtuung, daß die Kraft seiner Persönlichkeit auch diesmal ihre Wirkung nicht verfehlte. Düstere, sorgenharte Gesichter klärten sich auf, und mit offeneren Mienen schoben die Leute zu zweien und dreien an seinem Fenster vorüber. [49] Endlich war auch der letzte Mann gegangen. Pastor Berger öffnete die Tür zum Saal und begrüßte Ernst Philippi, der, eine Zeitung lesend, im Schaukelstuhl saß. „Morgen, alter Freund,“ sagte er, „gut geschlafen?“

„Ausgezeichnet!“ rief Ernst Philippi und dehnte sich behaglich. „Über Pastoratsbetten und Pastoratsgastfreundschaft geht doch nichts.“

„Das freut mich zu hören, lieber Junge, und darum hoffe ich auch jetzt keine Fehlbitte zu tun.“ Der Pastor dämpfte seine Stimme und sah sich vorsichtig um. „Es liegt etwas in der Luft, hier in unsrer Gegend müssen sich unangenehme Dinge vorbereiten, und da du, soviel ich weiß, nichts versäumst, tätest du mir einen großen Gefallen, einige Wochen, na sagen wir gleich Monate, hierzubleiben. Meine Frau ist ängstlich und nervös, ihr wäre das sicher ein großer Trost und mir eine rechte Freude.“

Erfreut schlug Ernst Philippi in die dargebotene Hand. Claire war sein Hauptgedanke.

„Wenn es dir recht ist, gehen wir ein wenig in unsern Garten. Hast du unsere neue Hausgenossin schon gesehen? Sie scheint ja zu der schweigsamen Sorte zu gehören.“

„Stille Wasser!“ sagte die Pastorin, die die letzten Worte vernommen hatte, und trat in den Saal. „Ich müßte mich sehr irren, wenn wir nicht in Fräulein Schenkendorff eine echte Perle gefunden hätten. Ich ging heute früh an dem Flüßchen [50] spazieren, da hörte ich es in den Büschen zwitschern und lachen. Unser ernstes Fräulein war da mit unsern Kleinen zum Kinde geworden, haschte sich mit ihnen herum, und alle drei waren seelenvergnügt. Übrigens, Robert, weißt du, daß sie griechisch-orthodoxer Konfession ist?“

„So?“ meinte der Pastor erstaunt. „Nun, da ich selbst den Religionsunterricht gebe, macht das ja weiter nichts, wußtest du etwas davon, Ernst?“

„Fräulein Schenkendorff hat mir gestern davon gesprochen. Übrigens schließe ich mich Ihrem Urteil durchaus an, gnädige Frau. Fräulein Schenkendorff hat auf mich in den wenigen Stunden unsers Zusammenseins einen vortrefflichen Eindruck gemacht, sie ist eine ebenso stolze wie zurückhaltende Natur.“

„Das wußte ich, Robert,“ jauchzte Isa Berger, „das wußte ich in dem Augenblick, als ich ihr in die Augen sah!“

„Meine Frau ist nämlich ein großer Hellseher, mußt du wissen,“ neckte der Pastor. „Wehe dem, gegen den sie eine Antipathie hat; an dem gibt’s sicher einen faulen Fleck.“

„Und mein Mann ist ein großer ‚Seelensorger‘, wie unser Küster Kruhming sagt. Wehe dem, an dem er keinen faulen Fleck zum Behandeln findet, der hat schon das halbe Interesse für ihn verloren!“

Die Freunde lachten, griffen nach Hüten und Mänteln und schritten in den großen Obstgarten hinaus. Es war ein kühler Septembertag. Welk und verschrumpft zitterte das zerzauste Laub [51] an den Apfel- und Birnbäumen. Vereinzelt hing noch hier und da ein rotbäckiger Apfel in den Zweigen. Leuchtend vergoldete die Herbstsonne das gelbe Laub in einer mächtigen Roßkastanie, ihre gewaltigen Äste wie Riesenarme ausbreitete und mahnend auf die kleine Dorfkirche hinzuweisen schien. Vierhundert Schritt weit stand sie neben dem Kruge auf einer Anhöhe.

Der Pastor sah über den Zaun hinüber. „Mein Kirchlein!“ sagte er leise.

Ernst Philippi schien mit einem Entschluß zu ringen. „Du,“ sagte er mit halbem Lächeln, „ich knüpfe an die Worte deiner verehrten Gemahlin an und will dir als meinem Freunde und Seelsorger einen faulen Fleck in mir zum Behandeln preisgeben.“

Überrascht sah der Pastor auf. „Los, alter Junge!“ sagte er und zündete sich gemächlich eine Zigarre an.

„Ich will umsatteln!“

„Das hab’ ich erwartet,“ sagte der Pastor.

„Das ist aber nur die eine Hälfte meiner Beichte, die Begründung meiner Absicht liegt darin, daß ich ohne innern Beruf zum Studium der Theologie gezwungen wurde und die Kanzel nicht mißbrauchen mag.“

„Vollkommen richtig.“ Der Pastor nickte. „Was willst du nun aber werden?“

„Ich will Schauspieler werden; ich kann wahrscheinlich aber nur Rezitator werden, und ich werde vielleicht Bankbeamter werden müssen.“

[52] „Du wirst Bankbeamter werden müssen ...“ Der Pastor dachte angestrengt nach. „Warum müssen?“ fragte er.

„Weil ich seit gestern verlobt bin.“

Robert Berger trat einen Schritt zurück. „Mensch!“ rief er, „doch nicht mit ... mit Fräulein Schenkendorff?“

„Durchaus.“

„Aber das ist ja etwas Großartiges! Gratuliere, gratuliere von Herzen!“ Er schüttelte Philippis Hände kräftig und freundschaftlich.

„Sie ist ja griechisch-orthodox, wie du weißt, aber heute ist das ja kein Hindernis mehr.“

„Gottlob nein!“ sprach der Pastor.

Langsam schritten sie nebeneinander her.

Heftig zog der Pastor an seiner Zigarre.

„Es fällt mir der Gedanke nicht leicht,“ begann er, „daß durch deinen Austritt aus dem Kreise der Theologen wir Balten um einen gewissenhaften und tüchtigen Menschen ärmer werden sollten. In Zeiten der Gefahr brauchen wir ganze Männer. Anderseits verstehe und billige ich deinen Entschluß vollkommen, daß du in einem Beruf nicht bleiben willst, in den dich nur äußerer Zwang hineintrieb. Es fragt sich nur, ob nicht doch in dem Erben einer dreihundertjährigen Pastorengeneration irgendwo ein lebendes Keimchen schlummert, das sich unter den heutigen abnormen Verhältnissen organisch zur kräftigen Pflanze entwickeln könnte. Wer weiß, ob nicht gerade der Druck deiner häuslichen [53] Verhältnisse es war, der dich von vornherein in einen Widerspruch hineinzwängte, der bei freier Entfaltung deiner Persönlichkeit einfach nicht vorhanden gewesen wäre. Die Labyrinthe unsers Ichs sind oft außerordentlich verschlungen.“ – Nach einer gedankenvollen Pause fuhr er fort: „Du hast unbedingt einen künstlerischen Zug in dir; aber hier liegt wiederum die Frage sehr nahe, ob du in unserm schönen Beruf nicht auch ein rechter Künstler zu werden vermöchtest – Redekünstler, Künstler der Psychologie, Künstler in der Seelsorge, vor allem aber Lebenskünstler! Es liegt an der einzelnen Persönlichkeit, ob man seinen Beruf als Amt, Handwerk, Kunst oder Religion auffaßt.“

Ernst Philippi strich sich mit einer nervösen Bewegung über die Stirn. „Ich danke dir,“ sagte er einfach. „Deine Großzügigkeit wünschte ich unsern meisten Pastoren. Es wäre besser um unser Baltenland bestellt.“

„Noch eins,“ warf Robert Berger hin; „darf ich’s Isa sagen?“

„Selbstverständlich. Ich bitte darum.“

Von einer Last befreit ging Ernst Philippi neben seinem Freunde her. Da nahte sich ihnen geschäftig von der Hinterseite des Hauses eine rundliche Gestalt.

„Mein Küster Kruhming,“ sagte Robert Berger. „Guten Morgen, Kruhming. Was bringen Sie mir Gutes?“

„Guten Morgen, Herr Pastor; guten Morgen, Herr Kandidat. Sind Sie wieder hier? Bringe diesmal böse Nachrichten.“

[54] Beide reichten ihm die Hand.

Die Augen des kleinen runden Mannes funkelten listig vor verhaltenem Vergnügen. „Die Kirche in Birkenhof ist diesen Donnerstag am Kronsfeiertag geschändet worden. Den Pastor haben die Sozialdemokraten gezwungen, die rote Fahne in die Hand zu nehmen und dem Zuge voranzugehen. So sind sie vor das Gutshaus gezogen.“

Robert Berger war bleich geworden, er runzelte die Stirn. „Den Pastor gezwungen? Wie war das möglich?“

„Nu, was sollte der Pastor machen? Man will sich doch nicht totschlagen lassen wie einen räudigen Hund. Mit den Roten ist nicht zu spaßen, Herr Pastor, das können Sie glauben.“ Eine schlecht verhehlte Schadenfreude verzerrte die gedunsenen Züge des Küsters.

„Wissen Sie, was ich glaube?“ sprach der Pastor schwer und tönend und reckte seine hohe Gestalt gebietend empor. „Mit dem heiligen Amt eines Pastors ist noch viel weniger zu spaßen. Das ist meine Überzeugung.“

Der kleine Mann sank in sich zusammen und faltete die roten Hände über dem runden Leib. „Nu ja, nu ja,“ sagte er scheinheilig, „es sind eben harte Zeiten.“

„Es gibt Härteres als den Tod. Als Petrus seinen Herrn dreimal verleugnete, wußte er nicht, was er tat. Als er es aber wußte, da hätte er gewiß gern dreifachen Tod erlitten; da ging er hin und weinte bitterlich. Kruhming, behüte uns beide Gott, [55] Sie und mich, daß wir nicht hinweggehen müssen und bitterlich weinen wie Petrus.“

„Gott verhüte, Gott verhüte!“

„Hören Sie, lieber Kruhming,“ fuhr Berger in gänzlich verändertem Tone fort, „ich bitte Sie dringend, meiner Frau nichts davon zu erzählen. Sie tun mir einen persönlichen Gefallen damit.“ Er reichte dem Küster freundlich die Hand.

Der kleine dicke Mann war nur ein breites Lächeln. Er fühlte sich offenbar durch das Vertrauen sehr geschmeichelt. „Gewiß, gewiß,“ sagte er dienstbeflissen, „warum sollt’ ich denn der gnädigen Frau Sorgen machen?“

„Da erkenne ich doch meinen alten Kruhming wieder!“ rief der Pastor fast fröhlich. „Wenn wir vom Amte nur treu zusammenhalten, da kann uns kein Teufel was anhaben, noch viel weniger eine arme mißleitete Masse. Hören Sie, Kruhming, auf meinem Schreibtisch finden Sie das Verzeichnis der Lieder für morgen.“

Mit tiefen Bücklingen empfahl sich der dicke Küster. Schweigend gingen die Freunde weiter.

„Robert,“ sprach Ernst Philippi in ehrlicher Bewunderung, „du bist der geborene Seelsorger!“

Der Pastor drückte ihm schweigend die Hand. „Was soll daraus werden?“ murmelte er sinnend. Dann blickte er über den Zaun zu seiner Kirche hinüber. Steil erhob sich das grüne Dach auf dem weißen Gemäuer. Die Sonne funkelte friedlich auf dem [56] vergoldeten Kreuz. Halb entblätterte Kastanien standen im Kranz ringsumher. –

Sechs Wochen waren vergangen. Claire fühlte sich im Pastorat Kronenthal merkwürdig heimisch. Ihr ganzes Wesen war leichter und freier geworden. Wie beschwingt ging sie mit leichtem Schritt durch die weiten Räume des alten Hauses, ihre Augen leuchteten, ihre Stimme klang hell und freudig, ihr klares Antlitz mit dem beseelten Ausdruck sah mutig und vertrauend in die Zukunft. Die kleinen Mädchen hingen an ihr wie die Kletten, und auch einen großen Teil ihrer freien Zeit widmete sie den Kleinen.

Von Ernst Philippi sah sie nicht viel. Kaum eine Stunde täglich waren sie zusammen. Er hatte ihr die drohenden Wolken, die sich auch in der Nachbarschaft zusammenzogen, nicht verheimlicht, und sie war es, die ihn veranlaßte, den Pastor auf seinen Amtsfahrten zu begleiten. So kam es, daß Ernst Philippi seinen Freund von einer neuen Seite kennen und schätzen lernte. Keine körperliche Müdigkeit seiner zarten Natur hielt Robert Berger von seinen Pflichten zurück, keine Einförmigkeit in seinem Beruf lähmte seinen Eifer. Mit einem glücklichen Humor wußte er auch der Prüfung von Abcschützen eine interessante Seite abzugewinnen oder bei ehelichen Zwistigkeiten durch eine schlagfertige überraschende Wendung die Streitenden zu verblüffen und allmählich zu versöhnen. Mit bäuerlichen Schlaumeiern verkehrte er scheinbar wie mit seinesgleichen und gewann sie doch wieder [57] durch ein herzliches Vertrauen, das sie beschämte. Der Grobheit und Verbissenheit begegnete er mit Spott und ironischer Höflichkeit, die auch die gröbsten Prahler dämpfte und zähmte. An Kranken- und Sterbelagern hörte Ernst Philippi ihn erhebende trostreiche Worte sprechen, die nicht bloß Worte waren, und allmählich und fast unbewußt begann er sich die Möglichkeit einer Berufstätigkeit unter solcher Leitung als etwas Schönes und Erhebendes vorzustellen.

Gerade das lebendige Wirken von Person zu Person begann sein künstlerisches Naturell zu interessieren. Statt als Schauspieler gedachte Gedanken in vollendeter Form zu verkörpern, neue einfache Gedankenreihen zu wecken, zu lenken und im Rohstoff schöpferisch mitzugestalten und so künstlerisch zu prägen – das erfüllte ihn nach und nach mit einem unbezwinglichen Tätigkeitstriebe. So kam es, daß er zuweilen mit eingriff und in seiner Weise die seelsorgerischen Gespräche zwischen Pfarrer und Bauer beeinflußte. Robert Berger schien ihn mit heimlichem Wohlgefallen immer wieder dazu anzuspornen, und eines Tages geschah es Ernst Philippi, daß er wie aus einem Traum erwachte und der Beruf eines Pfarrers keine Schrecknisse mehr für ihn hatte.

Zwar hütete er sich vor sanguinischer Begeisterung – dazu war seine Natur viel zu grüblerisch und gründlich –, aber er begann in aller Stille die neuen Gedanken in sich zu verarbeiten.

Gründlich, wie er war, hatte er es sich auch in den Kopf gesetzt, sich gegen alle Möglichkeiten einer bösen Zeit zu wappnen [58] und seinem Freunde in der Not wirklich von Nutzen sein. Deshalb hatte er sich in der nahen Kreisstadt einen funkelnagelneuen Revolver gekauft und pflegte sich regelmäßig dreiviertel Stunden im Schießen zu üben. Noch bin ich kein Pastor, sagte er sich, und somit ist mir dieses kriegerische Handwerk nicht versagt.

Die politischen Verhältnisse gestalteten sich indessen immer bedrohlicher. Ein kurländischer Baron war meuchlings erschossen worden, die Pastoren der benachbarten Pfarrämter klagten über anonyme Drohbriefe, die in maßlos erbitterten Ausdrücken gehalten waren. In einigen Kreisen hatten Wirte und Pächter ihre Zahlungen einfach eingestellt, Hofknechte verweigerten den Gehorsam, und nach und nach verbreiteten sich Schreckensgerüchte von Bränden und sengenden, plündernden Banden, die das Land durchzogen, viele Gutsbesitzersfamilien flüchteten in die Städte oder gar ins Ausland, und ihnen folgte das höhnende Triumphgeschrei der Aufwiegler.

In Kronenthal war es bisher ruhig geblieben. Ein erster Schnee hatte sich schmeichelnd wie ein weicher Flaum über die Felder gelegt, und der Föhrenwald leuchtete in glitzerndem Kleide.

Die Pastorin trat an diesem Tage in die Schulstube. „Fräulein Schenkendorff,“ sagte sie freundlich, „erlauben Sie mir, Ihren Unterricht für heute zu unterbrechen. Es ist ein so gottvolles Wetter, machen Sie einen Spaziergang mit Herrn Philippi, Sie sehen ganz müde und abgespannt aus. Ich will inzwischen mit Elschen und Marthchen einen Schneemann bauen.“

[59] Fort flogen Bücher und Hefte. „Ach ja, Mammi, einen Schneemann! Einen Schneemann!“ jauchzten die kleinen Mädchen und hängten sich liebkosend an die Mutter.

Ernst Philippi stand gestiefelt und gespornt im Flur. „Gehen wir?“ fragte er. Seine Augen leuchteten.

Claire lächelte. „Wohin Sie wollen,“ sprach sie fröhlich. Bald war sie bereit, und sie traten ins Freie.

„Da muß ich aber gleich zu Anfang protestieren!“ sagte er.

„Wie? Auch das noch? Ich richte mich vollends nach Ihren Wünschen: Sie können mich führen, wohin Sie wollen – und Sie protestieren! Das nenne ich undankbar!“

„Claire!“ bat er weich. „Hier unter diesen vortrefflichen Menschen, die um unser Verhältnis wissen, die uns ein so zartes Verständnis entgegenbringen – hier ist es nicht mehr angebracht, daß wir ‚Sie‘ zueinander sagen und uns so maßlos vernünftig gegenüberstehen. Du hast mich noch nie bei meinem Namen genannt, hast das Dusagen immer ängstlich vermieden. Wozu nur?“

„Ernst,“ sagte Claire, so recht aus Herzensgrund, „ich bin glücklich, glücklich, glücklich – hörst du, so aus dem vollen heraus, so wie ich es nie für möglich gehalten habe! Bilde dir nur nicht ein, daß du etwas dazu beiträgst!“ spottete sie. „Ich liebe diese Menschen so sehr, unter denen ich lebe, und ich weiß nicht, wen ich mehr verehre, Pastor Berger oder seine Frau.“

„Nun ich hoffe durchaus, die Frau Pastorin,“ sagte er in drolliger Eifersucht.

[60] Sie lachte hell auf. „Sie ist ein ganz eigentümliches Wesen,“ sagte sie nachdenklich, „durch und durch eine künstlerische Natur und von einer fabelhaften Harmlosigkeit, die sich mit einer seltsamen Schärfe der Beobachtung paart. Das Verhältnis zwischen beiden ist erquickend und erhebend zugleich.“

Arm in Arm waren sie durch die entblätterte junge Lindenallee geschritten, jetzt nahm der schneeige keusche Wald sie auf.

„Sieh, wie wunderbar schön!“ rief Claire andächtig.

Er schlang seinen Arm um sie. „Claire,“ fragte er, „könntest du Landpfarrerin sein?“

„Ich wüßte mir nichts Schöneres!“ rief sie enthusiastisch. „Weshalb aber fragst du?“

„Ich habe es all diese Wochen mit mir herumgetragen,“ sprach er bewegt, „und wagte nicht, daran zu glauben; aber ich meine, ich hoffe, auch ich könnte am Ende meinen bescheidenen Platz als Pastor ausfüllen; nicht in der genialen Weise wie Robert Berger .. ich habe an seiner Seite den Beruf lieben gelernt, Claire!“

„Ernst!“ Sie flog ihm jubelnd an die Brust. Lange hielten sie sich umschlungen.

Erschüttert sprach er wieder: „Ich bin innerlich frei geworden! Eine drückende Fessel um die andre ist von mir abgeglitten. Nicht kampflos auf ausgetretenen Pfaden sollen wir wandeln, sondern auf ein tägliches Mitleben und Erleben unsers Berufs kommt es an, auf ein tägliches schöpferisches Neugestalten; [61] und wahrhaftig, um es darin zur Meisterschaft zu bringen, muß man ein tüchtiger Künstler werden.“

Sie sah ihn mit strahlender Freude an. „Und unsre Zeit braucht ganze Männer!“

„Und ganze Frauen!“ fiel er ein. „Unsere Zeit ist hart und böse. Wir gehen alle einher in des Todes Schatten und fragen uns: Hat Gott unser baltisches Deutschtum ganz dem Untergange geweiht? In mir aber lebt noch ein großes Stück Kampfeslust, das ist mir in diesen Wochen klar geworden. Hast du Mut, Claire? Wir brauchen beide Mut.“

„Liebe ist Mut!“ sagte sie einfach.

„Claire!“ sprach er begeistert, „du in deiner heiligen Weibesunschuld, du weißt nicht, welch ein herrliches Wort du aussprachst!“

Sie standen unter einer hohen Föhre eng aneinander geschmiegt, ein Windstoß schüttelte weiße flockige Sterne über zwei glückliche starke Menschen.

Arm in Arm traten sie aus dem Walde. Ihre Augen leuchteten in großer strahlender Freude. An der Wegbiegung holte sie mit lang ausgreifenden Schritten der Gemeindeälteste, der Bauer Krimpe, ein.

Er grüßte kurz. „Finde ich den Herrn Pastor zu Hause?“ fragte er.

„Ja gewiß,“ antworteten beide wie aus einem Munde. „Kann ich vielleicht eine Bestellung für den Pastor ausrichten?“ fragte Philippi.

[62] „Ich muß ihn selbst sprechen,“ sagte der Alte, sah das Brautpaar unter buschigen weißen Brauen durchdringend an und ging an ihnen vorüber.

„Der sieht ja aus wie das leibhaftige böse Wetter!“ flüsterte Claire und sah der mächtigen Gestalt des Bauers nach. Ein wenig gebückt stützte er sich auf seinen Stock und schritt kraftvoll weiter.

„Es ist ein überaus tüchtiger Mann, Robert hält große Stücke auf ihn. Er nennt ihn den alten Nestor.“

„Nestor sah aber greulich unheimlich aus, vielleicht bringt er schlimme Nachrichten,“ sprach Claire besorgt. „Laß uns rasch nach Hause gehen.“

Sie beschleunigten ihre Schritte und kamen leise in den Hausflur, während der Gemeindeälteste von der Rückseite des Hauses in Pastor Bergers Amtsstube trat.

„Sieh da, mein lieber alter Krimpe!“ rief der Pastor erfreut. – „Hör’ mal, Philippi! Bist du da? Komm doch meinen alten Krimpe begrüßen! – Was führt Euch zu mir? Hab’ Euch lange nicht gesehen, nehmt Platz, lieber Freund!“

Zögernd trat Ernst Philippi in die Amtsstube. Gemessen begrüßte ihn der Gemeindeälteste.

Des Alten markiges Gesicht, das wie im Winterfrost erstarrt war, taute allmählich auf, als habe die warme Sonne es berührt. Aus seiner Rocktasche nahm er bedächtig ein geblümtes Tuch, fuhr sich damit über die Stirn und sah den Pastor mit [63] den klugen grauen Augen forschend an. „Gnädiger Herr Pastor,“ begann er langsam, „als Sie hierher nach Kronenthal berufen wurden, da wählten Sie die Gutsherren, wir Bauern hatten bei Ihrer Wahl nichts mitzureden. Ist es so oder spreche ich die Unwahrheit?“

„Ihr sagt die lauterste Wahrheit, Krimpe.“

„Gut.“ Der Alte räusperte sich. „Sie sind nun hier seit zehn Jahren im Amt. Wir haben niemals – schauen Sie meine weißen Haare an, Herr Pastor – niemals einen Prediger gehabt, wie Sie einer sind. Wir Bauern sind mißtrauische Leute, Herr, wir sind mit unserm Urteil nicht heidi und holla fertig wie die vornehmen Herren. Wie wir gewohnt sind, den Kopeken dreimal umzudrehen, ehe wir ihn ausgeben, also sind wir auch vorsichtig mit unserem Urteil.“

„Worauf soll das hinaus, Krimpe?“ fragte der Pastor lächelnd.

„Nur noch ein wenig Geduld. Es hat drei Jahre gedauert, gnädiger Herr Pastor, ehe ich ihnen über den Weg getraut habe. Wem aber der alte Krimpe einmal traut, dem traut er, da nützt kein Rütteln. Ich sehe mit meinen eignen alten Augen und nicht durch fremder Leute Brillen. Nach drei Jahren, da stand es bei mir fest: für den Pastor Berger sind lettische Bauern gleichwertige Menschen wie deutsche Herren, wenn sie nur ordentliche Menschen sind. Hab’ ich recht gesehen oder nicht?“

[64] Robert Berger nickte nur und strich dem Alten fast zärtlich über die braune schwielige Hand.

„Seitdem steht es so,“ fuhr der alte Bauer umständlich fort, „wer dem Pastor Berger ein Haar krümmt, der hat es mit dem alten Krimpe zu tun. In seiner Herde kennt ein guter Schäferhund sich aus, nun aber dringen fremde Böcke in meine Hürde, das Volk ist in Aufruhr, ob mit Recht oder Unrecht, ist eine andre Frage, und nun komme ich zur Hauptsache: predigen Sie morgen nicht, Herr Pastor, meine Macht ist zu Ende. Ein Überfall auf Sie ist geplant.“

Robert Berger war aufgestanden und schritt mit den Händen in der Amtsstube auf und nieder. Dann legte er dem Alten die Hand schwer auf die Schulter. „Ich muß,“ sprach er. „Es ist meine Pflicht.“

„In sein Unglück zu rennen, ist niemandes Pflicht,“ grollte der alte Bauer. „Wozu haben Sie denn den Herrn Kandidaten im Hause? Lassen Sie den für sich eintreten!“

„Lieber Robert,“ sprach Ernst Philippi dringlich, „selbstverständlich ...“

Gebietend hob Robert Berger die Hand. „Krimpe,“ sagte er, „antwortet mir kurz und bündig: Was tätet Ihr, wenn Euer Sohn wider Euch von einer wilden Horde aufgewiegelt wäre und Ihr ihn nicht unter vier Augen vermahnen könntet? Würdet Ihr Euch krank sagen oder vor versammeltem Volk Euren Sohn zurechtweisen?“

[65] Der Alte stand auf. „Ich würde für Bedeckung sorgen und meinem Sohn mit seinen Freunden nicht schutzlos gegenübertreten,“ sprach er mit einem schönen Lächeln. „Leben Sie wohl, Herr Pastor, der alte Krimpe weiß, was er einem echten Seelsorger schuldig ist!“